緑の革命

「緑の革命」は、中学校や高校の教科書には必ずいっていいほどでてくる。そして「緑の革命」は途上国において米の収穫量を増やすため、われわれにはとてもいいことであるように教え込まれてきた。だが、最近はインドを中心にその弊害があらわれ、批判が生じている。

「緑の革命」の始まりは、「赤の革命」に対抗するためのものであった。中国において、1949年に共産党が権力を握ると、地方の農民組合が土地を取り戻し、借金を帳消しにし、富を再分配するように促した。それに啓発されたアジア新興諸国の農民運動も、共産党が浸透し、土地を取り戻し、それを基盤として平等な農村を作ろうと、もりあがった。この運動に対抗し、この政治状況を「安定化」させるための手段として、アメリカの財団、アメリカ国際開発局、世界銀行などが、共産主義の魅力を抑えるために集結し「緑の革命」が導入された。

「緑の革命」は、HYV種(High Yielding Varieties高収量品種)という米粒が在来種の2倍も多く、肥料を多くしても倒伏しにくい品種を使い、食糧生産を単一化することで、土地面積あたりの収穫をあげる。このことにより、土地は仮想的に増大する。農業生産において必要な空間の大きさを小さくすることにより、農民の空間需要を抑えようとしたのである。そうすることにより、共産主義的な農村の社会改革、すなわち土地改革が不要なものとなると考えられた。このため、農民は、今までと同じ大土地所有関係の下におかれた。政治的な争いを非政治的=空間的に解決しようとしたため、「緑の革命」は本質的には脱政治化の政治ということができる。

このようにして、在来種はHYV種にとってかえられた。HYV種は在来種に比べて米粒の量は2倍ほど多いのだが、その分大量のバイオマスを消費する。つまり、在来種よりも大量の養分や水が必要なのだ。そのために、大量の化学肥料や灌漑用水が必要となった。

この化学肥料の原料となったのは、第2次大戦時代に爆薬を作るのに使われていた窒素である。窒素は爆薬を製造するのには欠かせない物質だった。戦後、爆薬の生産量が減り、空中窒素を固定できる工場が設備過剰になった。このため、窒素固定工場は、その技術を使って化学肥料を作ることにきりかえた。だが、西側諸国では化学肥料があふれていたため、あらたな投下先を探していて、途上国がターゲットとなった。「緑の革命」は大量の肥料を必要とするため、化学肥料の投下先と「緑の革命」が結びついた。アメリカを中心とする国際機関は、途上国が「緑の革命」を通じて化学肥料を使うことを積極的に支持した。それによって、インドでの化学肥料消費量・輸入量は劇的に増えていった。これにより、インドは海外先進国への依存が高まっていった。その化学肥料を通じて、先進国は途上国を世界市場の中に組み込んだのである。

また、「緑の革命」が進むにつれて環境への影響がでてきた。

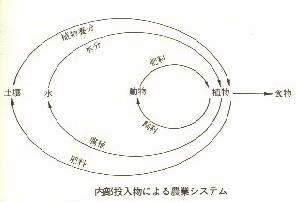

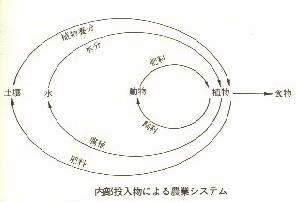

元来、在来種は、農家の人々が自分たちの気候・土壌・水資源などの自然制約にあわせて種子を改良してきたものである。そしてそれらの種子は、自分の地域の気候や風土にあうように栽培されていた。その地域が乾燥地域であるならば、乾燥に強いものに品種改良を独自に行い、それを栽培してきた。また、それらの種子のもとで、自然の力にたより、田畑で家畜を飼って土地を肥やし、その養分を用いて作物を作るという循環型農業や、多様な種の作物を植えることで害虫によるダメージを最小化する害虫対策などが実践されていた。

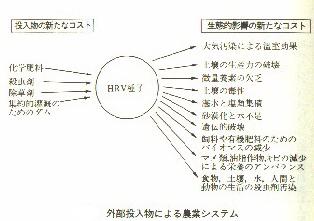

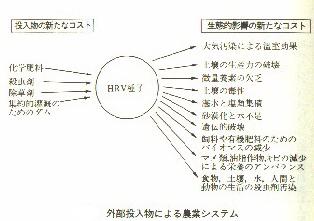

その農業がHYV種の導入により、変わった。HYV種の高収量は種子に固有のものでなく、必要な投入物によって決定されるため、大量の水を使い、人間の手によって作られた大量の化学肥料を必要とし、単一生産で害虫の影響から守るために大量の農薬を使わねばならない。そして、そのような農法は、自然の生態系に多大な影響を与える。農薬の使用による生態系の破壊や水質汚染などの例からも明らかである。また、在来種などの循環型農業とは異なり、一方通行型農業である。つまり、化学肥料や農薬を外部から投入し、農産物生産後、様々なゴミがでてきてしまうのである。自然環境に悪影響がでるのは自明である。(右図参照)

その農業がHYV種の導入により、変わった。HYV種の高収量は種子に固有のものでなく、必要な投入物によって決定されるため、大量の水を使い、人間の手によって作られた大量の化学肥料を必要とし、単一生産で害虫の影響から守るために大量の農薬を使わねばならない。そして、そのような農法は、自然の生態系に多大な影響を与える。農薬の使用による生態系の破壊や水質汚染などの例からも明らかである。また、在来種などの循環型農業とは異なり、一方通行型農業である。つまり、化学肥料や農薬を外部から投入し、農産物生産後、様々なゴミがでてきてしまうのである。自然環境に悪影響がでるのは自明である。(右図参照)

「緑の革命」は環境への悪影響だけでなく、様々な社会への悪影響をももたらした。特に、「緑の革命」のために必要だった、灌漑に着目してみる。

「緑の革命」は環境への悪影響だけでなく、様々な社会への悪影響をももたらした。特に、「緑の革命」のために必要だった、灌漑に着目してみる。

「緑の革命」のHYVは大量の水を使う。そのため、以前のように空間的に平等である天水(雨水)だけで、水需要をまかなうことはできなくなった。そこで、川などから灌漑を行う必要がでてきた。「緑の革命」の導入前、川とは空間をしきる境界であった。そのしきられた空間で、様々な共同体が協力し、共存していた。導入後は、川から大量に灌漑をしたため、川の流れが変わった。それにより各州が境界をめぐって争いをはじめた。また、灌漑用水は天水と違い、空間的な不均等をもたらす。つまり、灌漑水路に近い農家はそれを充分に利用することができるが、遠い農家は利用できない。それにより、水利権の問題が発生し、地域内対立が生まれていった。

貨幣で化学肥料や農薬などを購買する必要から、農村には市場経済が浸透し、これにより、いままで共同体の中でヨコに結びついていた個々人は分断化し、個々人がばらばらに、国家と市場というものを介して直接的に結びつくようになった。インドのパンジャブ州では、それらの対立が結びつき、地域対立、国家対立、さらには宗教対立をうみだした。このことはまた、農民たちの文化にも影響を与えた。導入以前は、農民たちは共同体を基盤として、多様な文化、歴史、アイデンティティをもっていて、水平的に多様な共同体が協力して存在していた。導入後、垂直的な国家との結びつきが強くなると、共同体ごとに多様であった文化、歴史、アイデンティティは、国家というひとくくりのもとで、単一的に同質化に向かった。

それ以外にもHYVは様々な弊害をもたらしている。HYV種を使用して農業をするためには、大量の化学肥料や農薬を買ったりしなければならないので、莫大な初期投資がかかる。そのため、初期投資のできない小農民は没落してしまい、大農民のみが生産でき、利潤を上げられるという状況が発生し、貧富の格差が広がるという状況がおきる。

このようなHYV種の栽培を、これ以上続けて良いのだろうか? 実際にHYV種の使用により、穀物生産は統計を見るとバングラデシュでは増え続けている。これは、成功を意味するのだろうか? バングラデシュにおいて、この「成功」は、井戸による過度な灌漑用水のくみ上げのため、地下水の水文条件を変えてしまい砒素汚染という代償を払ってのことであったかもしれない。

インドでは収量は一時的に増えたが、その後急速に収穫量が落ち込んだという事実がある。環境や持続的な収穫を考えると、「在来種」に戻すべきであると考えられる。土壌、作物、気候の多様性というものをしっかりと考慮しなければならない。ただ、土地所有関係については問題がある。近年途上国において、人口爆発という問題が頻繁に話題になっている点からも、再び農地改革を行い、農民一人一人に土地を分け与えるのは難しいであろう。ただ、この問題に取り組まない限り、根本的な解決には至らない。地域ごとに、それにあった、ボトムアップで土地改革の計画を立て、実行すべきであると私は考える。

【参考文献】

ヴァンダナ・シヴァ『緑の革命とその暴力』 日本経済評論社 浜谷喜美子訳 1997年

その農業がHYV種の導入により、変わった。HYV種の高収量は種子に固有のものでなく、必要な投入物によって決定されるため、大量の水を使い、人間の手によって作られた大量の化学肥料を必要とし、単一生産で害虫の影響から守るために大量の農薬を使わねばならない。そして、そのような農法は、自然の生態系に多大な影響を与える。農薬の使用による生態系の破壊や水質汚染などの例からも明らかである。また、在来種などの循環型農業とは異なり、一方通行型農業である。つまり、化学肥料や農薬を外部から投入し、農産物生産後、様々なゴミがでてきてしまうのである。自然環境に悪影響がでるのは自明である。(右図参照)

その農業がHYV種の導入により、変わった。HYV種の高収量は種子に固有のものでなく、必要な投入物によって決定されるため、大量の水を使い、人間の手によって作られた大量の化学肥料を必要とし、単一生産で害虫の影響から守るために大量の農薬を使わねばならない。そして、そのような農法は、自然の生態系に多大な影響を与える。農薬の使用による生態系の破壊や水質汚染などの例からも明らかである。また、在来種などの循環型農業とは異なり、一方通行型農業である。つまり、化学肥料や農薬を外部から投入し、農産物生産後、様々なゴミがでてきてしまうのである。自然環境に悪影響がでるのは自明である。(右図参照) 「緑の革命」は環境への悪影響だけでなく、様々な社会への悪影響をももたらした。特に、「緑の革命」のために必要だった、灌漑に着目してみる。

「緑の革命」は環境への悪影響だけでなく、様々な社会への悪影響をももたらした。特に、「緑の革命」のために必要だった、灌漑に着目してみる。