�`���N���{�[�e�B�����

�`���N���{�[�e�B������ē������Ă����������̂́AARCH (Action Research in Conservation of Heritage)����ɂ��A�J���J�b�^�̌i�ϕۑS�^���Ɋւ���Ă��錚�z�Ƥ�}�j�V���E�`���N���{�[�e�BManish Chakraborti���m�ł���B�ƂĂ��e�ŁA�܂����ɏ�M�I�Ȑl�ł������B

| �J���J�b�^�ɂ�����p�A���n����̌����� | |

| �J���J�b�^�̃X�����n�� | |

| �܂Ƃ� |

| ������ |

�J���J�b�^�T�v

�J���J�b�^�̓C���h�̓����Ɉʒu���A�A���n����ɃC�M���X�ɉe���𑽑�Ɏ��s�s�̂ЂƂł���B����́A�C���h���嗤�����Ɍ��o���O���f�V���i���u�x���K���̍��v�j���܂�ōL�����Ă����x���K���n���̒��S�ł��褂��������p�鍑�̐A���n�C���h�̎�s�ł������B������֎����邩�̂悤�ɁA�C�M���X�ɂ�茚�Ă�ꂽ���������������݂��A����ƒ��a���ăC�M���X��2�K�o�X�������Ă���B���̌���������A�C�M���X�̃C���h�x�z�̖ʉe���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B

�`���N���{�[�e�B�����

�`���N���{�[�e�B�����

�ē������Ă����������̂́AARCH (Action Research in Conservation of Heritage)����ɂ��A�J���J�b�^�̌i�ϕۑS�^���Ɋւ���Ă��錚�z�Ƥ�}�j�V���E�`���N���{�[�e�BManish Chakraborti���m�ł���B�ƂĂ��e�ŁA�܂����ɏ�M�I�Ȑl�ł������B

��X�͒��H���Ƃ�Ȃ���A�C���h���x�z���邽�߂ɐA���n����ɃC�M���X�l�����Ă����������܂��ɃC���h�l���c���Ă���̂͂Ȃ����H�Ǝ���������B����ꂪ���̎�����������R�́A�[�~�̉ċx�݂̉ۑ�ŁA�g�����F���w�C���h�ƃC�M���X�x�i��g�V���j��ǂ�Ŋ��z�����������Ƃ�����̒��Ń[�~�e���̂P�l����u�ߔN���̊؍����A���ē��{�����N��A���n�ɂ����Ƃ��Ɍ��Ă����N���{�̌����������ƂƔ�ׂ�Ƥ�p�A���n����̌��������C���h�ɂقƂ�ǎ�t�����Ŏc���Ă���̂͂Ȃ��Ȃ̂��낤���v�Ƃ�����|�̋^����N��������ł���B�C���h�l���A�C�M���X�̐A���n�x�z�ƌ����������āA�Ɨ�������������B������A�C���h�l���C�M���X�̌����������̂܂܃J���J�b�^�Ɏc���Ă���̂́A���{�l�̊��o���炷��Ɨ����ł��Ȃ��Ƃ��낪����̂��B

����ɑ����z�ƃ`���N���{�[�e�B���m�́A���z�Ƃ̗��ꂩ�猩�Ĥ���z�ɂ͕��ՓI�Ȃ̔����͂�܂�Ă���A�u���������͔̂������v�̂��A�����炱���̌����̓C���h�l�ɂƂ��Ă��������Ɗ������邵�A�g���₷���A�Ɠ������B�������A�C�M���X�l�̓��[�}��M���V�A�̌��z�l�����p���������ŁA���̗l���̓C�M���X�Ǝ��̂��̂ł͂Ȃ��̂�����A�����炱���̌������A�C�M���X�A���n��`�̕\���ƒP���ɂƂ炦��K�v�͂Ȃ��̂��B���������A�����̌����̓C�M���X�l���炪�������킯�ł͂Ȃ��A�C�M���X�l�͐v��������������ۂɌ��Ă��̂̓C���h�l�J���҂ł���B���A�C���h�ɂ́A�������Ă��悢���̂����Ē�����p���Ȃ��B���̌��������D�ꂽ���̂��C���h�l���g�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���A�ނ��낻����c���Ďg���ׂ��ł���B����ɁA���ɂ����̌�����������Ƃ����āA�p���ɂ��C���h�A���n�x�z�Ƃ������j�������ĂȂ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ��B�ނ���A����ꂽ����������̌o�ϥ�Љ�ɑ��鎑���ƌ��Ȃ��ׂ����A�Ƃ��������B���̍l�����̓C���h�̌��������c��X�������J��p�L�X�^�����������Ƃ����B

���m�́A���̂��Ƃ�����Ŋ܂߂�悤�ɂ����ɘb���Ă���������������̉́A��͂��X�ɂƂ��Ă͏����ӊO�Ɏv�����B�Ƃ����̂́A�����̌����͂����ɕ֗��Ŕ������Ƃ͂����A����ɂ͂�͂�C�M���X�̉ߋ��̎x�z���s�܂�Ă��褐A���n�x�z���v���o��������̂ł����āA�ނ����X�̊��o���炷��ΉĂ��܂��������Ȃ�̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�������炾�B���邢�͂���قǃC�M���X�x�z���C���h�l�̐S�ɂ͐��ݍ���ł���A�Ƃ������ƂȂ̂��낤���B

�O���[�g�C�[�X�^���z�e��

�O���[�g�C�[�X�^���z�e��

���@�ͤ��X�����܂��Ă����O���[�g�C�[�X�^���z�e��Great Eastern Hotel�̓�������n�܂����B���̃z�e���͈ȑO�A�C���h���̖��O���Ƃ��āA�I�[�N�����h�E�z�e��Auckland Hotel�Ƃ������O�ł������B1840�N�A�A���n����ɃC�M���X�l�������h��������ꏊ�Ƃ��Ă����A�C���h�l�����͏h���ł��Ȃ������B���̃z�e���̃t�����g��X�g�����̂��郁�C���̌����ƁA�h�����镔���̂��錚�����Ȃ��ʘH�ɂ́A�C���⎞�v���Ȃǂ�������̂��X������B����̓z�e������o�邱�ƂȂ��ɂ��̃z�e�������ł��ׂĂ̂��̂����낦����悤�ɂ����H�v�ł���A���̃z�e�����A��ɂ��̕��@�������ꂽ�B���ł͐��E���̃z�e���ɂ����āA���{�l�ό��q��p�B�̂悤�ȃV���b�s���O�A�[�P�[�h�́A���������˂̒n�Ƃ������ƂȂ̂��낤���B�܂��A�߂��ɋ�������邽�߁A�������������ŋ�������H�v������Ă���B

�z�e���̊O�Ɉ���o��B�M�ѓ��L�́A�����Ď��C���̑�����C����X���B�J���J�b�^�ɒ������͍̂���̖�ł���A�ƂĂ��Â��������߁A�͂��߂ăJ���J�b�^�̌i�ς�ڂɂ���B�r���̍��w�����ڗ����A�ߑ�I�ȃr���������B�o���O���f�V���̎�s�_�b�J�ɔ�ׂ�ƁA�_�b�J�̓��H�͓��Ɍ����Ă����肵�ĕs�����Ȃ̂ɑ��A�J���J�b�^�̂ق��͂悭��������Ă����B�܂��A�_�b�J�ɂ͑����A��v�Ȍ�ʎ�i�Ǝv���郊�L�V���[���J���J�b�^�ɂ͏��Ȃ��A��v�Ȍ�ʎ�i�̓^�N�V�[��o�X�ł������B�ׂ荇���Ă���C���h�ƃo���O���f�V���Q�̍��̌o�ϊi������������Ȃ������B

�z�e���̑O�ɂ͈�{�̑�ʂ肪�������B���̒ʂ�̖���Old Courthouse Street�Ƃ����B���Ă��̒ʂ�́A�ٔ����̌����Ɍ������ē��H���̂тĂ������߁A���̖��������B�����̌����́A����ƂȂ��Ă���B

�����@

�����@

�͂��߂ɉ�X�͓��{�ł����Ǝ��@�ɂ����������@Government House, Raj Bhaban�ɂ������B���̌����̓C�M���X�́u�_�[�r�V���[�v�Ɠ����`�����Ă���A�r�N�g���A�l���̌����ł���B�A���n����͂����ɃC���h�����Z��ł������A���͐��x���K���B�m�����Z��ł���B�܂��A�����@����o�Ă��铹�̗����ɂ͂��Ă̊����X�̌��������W���Ă���A�A���n����ɔn�����Ƃ��Ďg���Ă��Ĕn�̃}�[�N�����ꂢ�Ɍ@��ꂽ������A���̔��Α��ɂ̓C���h���̎g�p�l���Z��ł����A�p�[�g������B�܂����̃A�p�[�g�ɂ͏B�m���̎g�p�l�������Ȃ��Z��ł���B�܂��A���̒��ԏ�ɂ͐���̎Ԃ�����A�B�m���̒������Ԃ������Ă������B�����āA�ȑO�̓K�o�����g�E�n�E�X���炱�̓��܂����������C�^�[�Y�r���f�B���OWriters' Building�Ƃ����A���n���{�̌��������ʂ����̂ł��邪�A�d�M�d�b���Ђ����̓���ɋ���ȃr���������Ă��܂������߁A���͌��ʂ����Ƃ��ł��Ȃ��B�i�ς̑j�Q���ƁA�`���N���{�[�`����͓{���Ă����B�܂��A�ȑO�͂��̓��̐^�ɒr������A�����ǂ��ʂ��Ă���A����������������Ȃ���Ă������Ƃ������Ă����B

�Z���g�E�W�����Y����

�Z���g�E�W�����Y����

�����Z���g�E�W�����Y����St John's Church�ɂ������B�v���b�V�[�̐킢�����1783�N�ɁA�U�~���_�[���̊�t�ɂ�肱�̋���͌��݂��ꂽ�B�����@�̂����߂��Ɉʒu���A�J���J�b�^�̊X�̒��S�ɂ��Ă�ꂽ���Ƃ�����킩��悤�ɁA���̋���̓C�M���X�{�����痈���l�X�̐��_�I���ǂ���ł������B�܂�����̏@�h�̓C�M���X������ł��邱�Ƃ���A�{���Ƃ̌��т��̋���������������B����̐ނ́A���ׂăC�M���X�{����������B�Β���Ȃǂ͖{���ōs���A���ꂩ��C���h�ɉ^�ꂽ�B ��������̈֎q�́A�����C�M���X�l�ɍD�܂ꂽ�A�r���}�̍����ȃ`�[�N�ނ�p���Ă���ꂽ�B����̕ǂɂ́A�C�^���A��������Ƃ����A�X�e�t�@�j�[���`�����u�Ō�̔ӎ`�v���������Ă����B���ׂĂɂ����ĉ��B�I�Ȃ̂�����̋���ł���B�ǂɖ��߂��܂ꂽ�S�̃v���[�g������ƁA�X�R�b�g�����h�l�n�̖��O�������Ă���B���̂��Ƃ���C���h�ɂ́A�C�M���X�œ̒n�ʂɈʒu���i�ꗬ�̓C���O�����h�l�j�A�C�M���X�{���ŏ�ɍ��ʂ������Ă����X�R�b�g�����h�l���h�����ꂽ���Ƃ��킩��B�܂��A40��ŎႭ���ĖS���Ȃ����������������Ƃ��킩��B�C���h�ł͔M�ѐ��̋C��̂��߁A�}�����A�Ȃǂ̗l�X�ȕ��y�a���������Ă�������A�����ɂ����̂��낤�B����ɂ�������炸�A�C�M���X�{������C���h�A���n�œ��������Ƃ����l�́A�₦�Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A�A���n�œ����A��N��50�܂ł��܂������̂т�A�C�M���X�{���ɋA���āA�X�R�b�g�����h�̍����ɑ�@������ĂėI�X���K�Ȑ������������قǁA���ɑ����̑ސE�������炤���Ƃ��ł���Ƃ������R�����������炾�B

��������̈֎q�́A�����C�M���X�l�ɍD�܂ꂽ�A�r���}�̍����ȃ`�[�N�ނ�p���Ă���ꂽ�B����̕ǂɂ́A�C�^���A��������Ƃ����A�X�e�t�@�j�[���`�����u�Ō�̔ӎ`�v���������Ă����B���ׂĂɂ����ĉ��B�I�Ȃ̂�����̋���ł���B�ǂɖ��߂��܂ꂽ�S�̃v���[�g������ƁA�X�R�b�g�����h�l�n�̖��O�������Ă���B���̂��Ƃ���C���h�ɂ́A�C�M���X�œ̒n�ʂɈʒu���i�ꗬ�̓C���O�����h�l�j�A�C�M���X�{���ŏ�ɍ��ʂ������Ă����X�R�b�g�����h�l���h�����ꂽ���Ƃ��킩��B�܂��A40��ŎႭ���ĖS���Ȃ����������������Ƃ��킩��B�C���h�ł͔M�ѐ��̋C��̂��߁A�}�����A�Ȃǂ̗l�X�ȕ��y�a���������Ă�������A�����ɂ����̂��낤�B����ɂ�������炸�A�C�M���X�{������C���h�A���n�œ��������Ƃ����l�́A�₦�Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A�A���n�œ����A��N��50�܂ł��܂������̂т�A�C�M���X�{���ɋA���āA�X�R�b�g�����h�̍����ɑ�@������ĂėI�X���K�Ȑ������������قǁA���ɑ����̑ސE�������炤���Ƃ��ł���Ƃ������R�����������炾�B

���ꂩ���X�͎i���̕����ɂƂ����ꂽ�B���̕����ɂ͓����K���p�̈֎q�Ɗ�������A�����̉p�C���h�A���n���{���@�]�c��̏d�v�ȉ�c���s��ꂽ���Ƃ�����B���͐����p�`�̌`�����Ă���A�N����Ԉ̂����������Ȃ��悤�ɂ����Ă����B�����̃^���X�ɂ́A�����ȕ���Ƌ��ʐ^�Ȃǂ���ɕۊǂ���Ă����B

���ꂩ���X�͎i���̕����ɂƂ����ꂽ�B���̕����ɂ͓����K���p�̈֎q�Ɗ�������A�����̉p�C���h�A���n���{���@�]�c��̏d�v�ȉ�c���s��ꂽ���Ƃ�����B���͐����p�`�̌`�����Ă���A�N����Ԉ̂����������Ȃ��悤�ɂ����Ă����B�����̃^���X�ɂ́A�����ȕ���Ƌ��ʐ^�Ȃǂ���ɕۊǂ���Ă����B

�ߔN���̋���̎���ɍ��w�r�������Ă悤�Ƃ����v�悪�������̂����A�P���l���̏������W�߁A���̌v��𒆎~�������B���̂��Ƃ�����킩��悤�ɁA���̋���ͤ�n���̐l�X�ɂƂ��Ă����ɏd�v������Ă���Ƃ�����B

���̋���̒�ɂ��A�l�X�̗��j�I���������������B

�@���C���h��Ђ̏d�v�Ȑl�X�̕�B

�@���C���h��Ђ̏d�v�Ȑl�X�̕�B

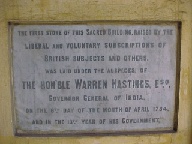

�A1757�N�̃v���b�V�[�̐킢�ɏ����A�x���K�����C�M���X�A���n�x�z�ɂ������Ƃ����܂����L�O��A�����̎��̃C�M���X���R�ł���`���[���Y���g�\���̕�B

�B�A���n�ɂȂ�O�̌��ՂŎg���Ă����d�v�Ȍ��t�ł���y���V�A���A���r�A��̍��܂ꂽ�h�[���^�̓��C���h��Зv�l�̕�B���̕�̓r�U���c�l���ł���A1690�N�ɂ͂��߂Ēn�����l�ƃ��[���b�p�l�����͂��Ă���ꂽ���߃I���G���g���̗l���������B�܂��A���̕�̎���ɂ͓S�ɍ��܂ꂽ�l�X�ȃ}�[�N���������B

�C�C���h�R���C�M���X�l���J���J�b�^�̂��錚���ɂ������݁A�_���ɂ��P�l���������ׂĂ̐l�����S�������Ƃ����A�u���b�N�z�[�������iBlack Hole Incident�j�̃��j�������g�B���̎��������������ƂȂ�A�C�M���X�̓v���b�V�[�̐킢�Ńx���K���l�ɕ��Q�����A�x���K���l��ł��������ĐA���n�x�z�ɒu�����B���̎����������Ȃ����߁A�����ăC���h�ւ̌x�����ێ����邽�߂ɁA�C�M���X�l���A�J���J�b�^�̒��S�X�ɂ��̃��j�������g�����Ă��B�����A���܂�h���I�Ȃ̂ŁA�ߔN�C���h�l�����̏ꏊ�Ɉڂ����������B�C�M���X�Ŏg���Ă�����j�̋��ȏ��́A�u���b�N�z�[�������ɂ��āA�C�M���X�l�̓C���h�l����c�s�Ȃ߂ɂ������A�ƌ��݂ł��L�q���Ă��邻�����B���̂��߃C�M���X�l�́A�C���h�l�͊�Ȃ����c���Ƃ��A�J���J�b�^�͋����Ƃ��낾�Ƃ����������C���[�W�����ł����Ƃ����B

�C�C���h�R���C�M���X�l���J���J�b�^�̂��錚���ɂ������݁A�_���ɂ��P�l���������ׂĂ̐l�����S�������Ƃ����A�u���b�N�z�[�������iBlack Hole Incident�j�̃��j�������g�B���̎��������������ƂȂ�A�C�M���X�̓v���b�V�[�̐킢�Ńx���K���l�ɕ��Q�����A�x���K���l��ł��������ĐA���n�x�z�ɒu�����B���̎����������Ȃ����߁A�����ăC���h�ւ̌x�����ێ����邽�߂ɁA�C�M���X�l���A�J���J�b�^�̒��S�X�ɂ��̃��j�������g�����Ă��B�����A���܂�h���I�Ȃ̂ŁA�ߔN�C���h�l�����̏ꏊ�Ɉڂ����������B�C�M���X�Ŏg���Ă�����j�̋��ȏ��́A�u���b�N�z�[�������ɂ��āA�C�M���X�l�̓C���h�l����c�s�Ȃ߂ɂ������A�ƌ��݂ł��L�q���Ă��邻�����B���̂��߃C�M���X�l�́A�C���h�l�͊�Ȃ����c���Ƃ��A�J���J�b�^�͋����Ƃ��낾�Ƃ����������C���[�W�����ł����Ƃ����B

���ɉ�X�͋���̕~�n����o�āA���ăW���[�g�f�Ղ̍�����v������Ă����Ԃ������̑O��ʂ����B�����̌����́A�C���h���{�̌o�ϖf�Պ����ł���A������v�W�̎d��������Ă���B�����̒��ł́A���Ă���Ă����d���Ɠ����悤�Ȏd�����������Ă���A�Ɨ��㔼���I�ȏ�o�������܂��Ɍ����̋@�\���ς���Ă��Ȃ��̂������[���B

�^�E���z�[��

�^�E���z�[��

�ʂ肪�������^�E���z�[��Town Hall�́A1814�N�Ɍ��݂���A��ꎟ���E��풆�͐l�X�ɔz���������Ƃ��Ďg���A�Ɨ���͎s�����g���悤�ɂȂ����B�܂��A�����I�p�Y�ł���12�l�̃C���h�l��Ƃ����������̊G��A���̋�����t���ďC���H�����s���A���݂͔����قƂ��Ďg���Ă��邻�����B�y�j���x�ق̂��߁A�c�O�Ȃ��璆�ɂ͂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�ō��ٔ���

�ō��ٔ���

�����ٔ���High Court�́A�x���M�[�ɈȑO���������j��Ă��܂����������܂˂Ă���ꂽ���̂ł���B�C�M���X�I�ȃK�[�f�j���O���{���Ă���ٔ��������̒���ɂ́A�ډB�������A����ɓV���������������������Ă����B���̏��_�́A�ڂŐl�����邱�ƂȂ��A�ǐS�ɏ]���������ȐR��������A�Ƃ������Ƃ�����킷�B�A���n����ɤ�ٔ����́A�C�M���X���@�ɂ��x�z������ō����I�Ȕ��f������Ƃ����l������蒅�����ŁA�A���n�x�z�ɑ��ăC���h�l�̎x�����Ƃ���悤�Ƃ�����̂ł������B�x���K���̐A���n�x�z��200�N�ԑ��������Ƃ���킩��悤�ɁA������x�C�M���X�̐��������C���h�l�Ɏ�����Ă������Ƃ������B�ߔN���̌����͉��C�H�����s���A�G���x�[�^�[��ݒu������A�ݔ��H���������肵�Ă����B����ɑ��`���N���{�[�e�B���m�́A������Ȃ����̂�����ŋ��̖��ʌ��������Ă���A���s�����C���h�̊����ͤ�\�Z���W�܂�傫�ȓy�؍H��������قǎ���̌��͂��֎��ł���ƍl���āA�������̂��̂̔������˂Ă���A�Ɠ{���Ă����B�m���ɁA�������̂͂Q�K�܂ł����Ȃ��̂ɁA�G���x�[�^�[�͕K�v�Ȃ̂��낤���H

�܂��A�ٔ����̌����̑O�ɁuStreet Orderly Bin�v�i�ʂ�𐴌��ɂ��遁��������������j�A�Ƃ�����������ꂽ�S�~�����������B����̓C�M���X�����������̂ł���B���̃S�~�����܂��A�u�����Ȓʂ�͗ǂ��ʂ肾�v�Ƃ����A�z����A��������Љ�͗ǂ��Љ�ł���A�����āA��������������p�A���n�x�z�͐�������Ƃ����A���n�̃C�f�I���M�[��l�X�ɋ������Ă���B

�܂��A�ٔ����̌����̑O�ɁuStreet Orderly Bin�v�i�ʂ�𐴌��ɂ��遁��������������j�A�Ƃ�����������ꂽ�S�~�����������B����̓C�M���X�����������̂ł���B���̃S�~�����܂��A�u�����Ȓʂ�͗ǂ��ʂ肾�v�Ƃ����A�z����A��������Љ�͗ǂ��Љ�ł���A�����āA��������������p�A���n�x�z�͐�������Ƃ����A���n�̃C�f�I���M�[��l�X�ɋ������Ă���B

���̕t�߂̏��X�̌����ɃX�R�b�g�����h���̓S�����g��ꂽ���̂��������B

���̕t�߂̏��X�̌����ɃX�R�b�g�����h���̓S�����g��ꂽ���̂��������B

�܂��A�I�[�X�g�����A�E�j���[�W�[�����h��s���A��Ƃ̃C���[�W�������邽�߁A�A���n����ɃC�M���X�����������������C���Ďg�p���Ă���X�܂��������B���̌����̂P�K�͎����������g�����߂ɊO�ǂ����ꂢ�ɓh��Ȃ�����Ă��邪�A���̑��̊K�͂��̂܂ܕ��u����āA�����܂܂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ�����͎̂������肷����A���ꂾ���疯�ԃZ�N�^�[�ɂ͌i�ς̕ۑS�͔C�����Ȃ��A�ƃ`���N���{�[�e�B���m�͂܂����╮�S���Ă����B

���g�J�[�t�E�z�[��

��ɖʂ��Ă������g�J�[�t�E�z�[��Metcalfe Hall�͓����}���قł��������A���ݐ}���ق͂������Ƃ���Ɉڂ�A���{�@�ւ̃C���h�l�Êw�����������̌�����ۑS���A���̌������̐��ʂ�W�����Ă���B���̌����̒��ɂ͂��̌��������C���H���������l�X�Ȉ�Ղ̎ʐ^���������B�]�k�����A���̌����̃g�C���̓C�M���X�l�p�ɂ����Ă��邽�ߕ֊�̈ʒu�������A����j���̃[�~�e���́A���p�𑫂��Â炻���ł������B

�����܂łŏ����Č����ȃJ���J�b�^�̒��S�������łɂ��Ȃ�������̂Ť�����͂������������тꤍA�������Ă����B�����Ń`���N���{�[�e�B���m���礋߂��̃J�t�F�ɓ��褃R�[�������y�����Ă����������B�����Ԃ�v���������B

�����X��

�����X��

���̌�����́AGPO�A�����X���̌�����K�ꂽ�B���̌�����1868�N�ɂ���ꂽ�B���̎���A���{�͖����ېV�ŁA�܂����{�l�͒�鞂ɓ��ł���B���̈���A�J���J�b�^�ł́A�ߑ�X���x�����łɊm�����Ă����B���̂��Ƃ�����킩��悤�ɁA19���I��J���J�b�^�̓A�W�A�ő�1�ʂ́u�ߑ�s�s�v�������̂ł���B���{�̋ߑ㉻�����[���b�p�̕����̎���������邱�Ƃɂ���ĂȂ��ꂽ���A���̎��A�J���J�b�^���A���[���b�p��������{�ɓ��������̂ɏd�������ʂ������Ƃ����邾�낤�B���āA���̌����̓h�[���^�̌��z�ł���B�����_�̂ǂ����猩�Ă������悤�Ɍ�����悤�ɂ����Ă���B�܂����̓y�n�́A�v���b�V�[�̐킢����ɂ̓C�M���X�̍Ԃł������B�n�ʂɍԂ̐Ղ������ג������������ߍ��܂�Ă����B���̕t�߂͐A���n����ɂ͏��ƁE�d���E�����Ȃǂ̒��S�n�ł���A�C���h������s�iReserve Bank�j�₩�ẴC�M���X�n�A���n��s�ł��鍁�`��C��s�iHSBC�j��I�[�X�g�����A�E�j���[�W�[�����h��s�Ȃǂ��A���܂��ɗ�������ł���B�A���n����̋��Z�X�́A�������̂܂܋��Z�X�ł���Â��Ă���B

�r�[�r�[�f�B�[�E�o�O

�r�[�r�[�f�B�[�E�o�O

�S���ǂ̌������y�����āA���C�^�[�Y�r���f�B���O�̌����̓쑤�ɂ����B�������瓹�H���͂���Ŕ��Α��ɂ͂R�l�̓���������B�ނ�͓Ɨ����O�A�Ɨ����Ȃ���t������b�ɓ�����A���n�������ÎE���A��������E�������p�Y�����ł���B���̎������A�p���ɤ�C���h�ɑ���A���n�x�z�����͂⑱�����Ȃ����Ƃ��v���m�点��C���h�Ɨ��̑�������ɂȂ����B���̉p�Y�̓��������Ƃ��ă_���n�E�W�[�X�N�G�A�Ƃ����L����r�[�r�[�f�B�[�E�o�OBBD BAGH�ƃC���h���{�����������B�������A�A���n����̌Ăі��̂ق��������Ԓn���̐l�X�ɂ͂Ȃ���ł������߁A���ł������Ă�邱�Ƃ������������B

���ٔ���

���ٔ���Old Court�̌����́A���݂̓X�R�b�g�����h����ƂȂ��Ă���B�傫�Ȃ��̂������ĂЂ��܂�������Ƃ������͍\���ɂ����āA�`���N���{�[�e�B���m�́A���炬�ƋF��Ɖ��K�����̌������^����Ɛ��������B�Ƃ��낪�A�������Ǘ����Ă�����ƃ`���N���{�[�e�B���m�Ƃ̊Ԃɤ���̌������߂����Ă����Ȃ���_���͂��܂��Ă��܂����̂ł���B�C���h�l���m�Ȃ̂ɉp��������A�������Ă�肠���Ă���B���ŕ����Ă���Ƥ�Ǘ��l����́A�M�҂����Ȃ��ێ�����W�܂�Ȃ����߁A��������ς�����A���ケ�̌����͂ǂ��Ȃ邩�킩��Ȃ��A�Ǝ咣���Ă����B����ɑ��A�`���N���{�[�e�B���m�́A���̌����́A�R���̂��錚���ł����āA�P�ɋ���̐M�҂����̂��̂ł͂Ȃ��A�݂�Ȃ����L������j�����̂ł���A��������Ƒ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƁA���_���Ă����B

�X�����ւ̓��̂�

�ߑO���̎U����I���A��X�̓f�W�^���J�����̃t�B�����ł���t���b�s�[���Ƃ�Ɉ�x�z�e���ɖ߂����B�����т�H�ׂ鎞�Ԃ��Ȃ��̂ŁA�搶���e�C�N�A�E�g�p�̃T���h�C�b�`�𗊂�ł��ꂽ�B

�ߌ�A��X���n�E���[�n���ŃX�����v���W�F�N�g���s���Ă���m�f�n�ł���A�n�E���[�E�p�C���b�g�E�v���W�F�N�gHowrah Pilot Project��K�₷�邱�ƂɂȂ��Ă���B�T���h�C�b�`���͂�����Ɠ����Ɍߌ�̎��@�ɏo������B�z�e���̋߂��ɑҋ@���Ă���^�N�V�[���Q��߂܂��A���悵�āA�D������ł���u�u�K�b�g�փ^�N�V�[���Ƃ��B�M�т̕����A�^�N�V�[�ɏ���Ă���Ƃ������́A�S�n�悭�������B������������̃^�N�V�[�h���C�o�[�͐a�m�I�Ȋ���̈���A�^�]�͍r�������B���������L���łĂ��邩�X�s�|�h���[�^�[���̂��������A���[�^�[�͉��Ă��āA�킩��Ȃ������B

�u�u�K�b�g�ɂ����B�D������ւ��������s�����Ƃ��邪�A�搶������������������̃^�N�V�[�����Ă��Ȃ��B��X�ƈꏏ�ɏ���Ă����`���N���{�[�e�B���m�͂������āA���낢��ȂƂ����T������Ă����B�搶�����ɂ͈����Ǝv���Ȃ�����A��ɂ�����X�͏����ɂ��ł����̂ŁA���̕ӂŔ����H��������B�ɂ��ł�����A�������H���Ƃ����Ȃ����̊Ԃɂ����Ă��܂����C������B���{�Ŏ��͕n�R�Ȃ̂ł���Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��B�C���h�̕����̈��������������Ă���̂ł��낤���B�[�~�e���̈�l�̓R�R�i�b�c�W���[�X���A������l�͉������M�уt���[�c��I�X�łЂƂ����A���͂����̂��Ƃ��A�̂̑ʉَq���ɂ悭�������r�ɓ��Ă���A�Â����ȃN�b�L�[���ʂɔ����܂���B�����Ԃ�l��̂����܂��Ȃ����Ɗ������B�R�l�ł��ꂼ��̂��̂��킯�H�ׂ��B�R�R�i�b�c�W���[�X�͂ʂ邭�Ă��܂肨�������Ȃ������B

�搶������10���キ�炢�Ɋ��������Ȃ������Ă����B�ǂ����A�u�u�K�b�g�ł͂Ȃ�������̑D������̂ق����ƁA�^�N�V�[�h���C�o�[�����Ⴂ�����āA�������֍s���Ă��܂����炵���B�������ʼn�X�͂������ɂ��ł����̂����c�B

�S���W�������Ƃ���őD����������B�J���J�b�^�̂͂���́u�u�u�K�b�g�v�́u�u�u�v�Ƃ����̂́A�A���n����̃C���h�l�ዉ�����̗��̂ł���B���̑D������́A���Ă��������l�X���g���Ă����̂��낤���B���{�ł����Ŏ肱���{�[�g�ɏ��Ƃ���̂悤�Ȃ���ł���A���ꂪ�݂��݂����𗧂ĂĂ��āA���ɂ���ꂻ���ł������B

�S���W�������Ƃ���őD����������B�J���J�b�^�̂͂���́u�u�u�K�b�g�v�́u�u�u�v�Ƃ����̂́A�A���n����̃C���h�l�ዉ�����̗��̂ł���B���̑D������́A���Ă��������l�X���g���Ă����̂��낤���B���{�ł����Ŏ肱���{�[�g�ɏ��Ƃ���̂悤�Ȃ���ł���A���ꂪ�݂��݂����𗧂ĂĂ��āA���ɂ���ꂻ���ł������B

�{�[�g�ɏ�荞�݁A�t�[�O���[��Hoogli River���킽��B����́A�o���O���f�V���Ɍ������O�ɃK���W�X��̖{�����r���ŃC���h�����Ŏ}�����ꂵ�ăx���K���p�ɒ������̂ŁA�K���W�X�Ɠ������F�ɑ����Ă����B��̗��ꂪ�������߂��A�{�[�g�͐�̗���ɑ��߂ɐi��ŁA�ꂵ�����ȃG���W���������ĂĂ����B�����㗬�ɂ́A�A���n����ɃC�M���X�����������̐�ɂ����闧�h�ȓS�����������B��͂�A��̕��͋C�������B�M�тɂ���̂������̊ԖY�ꂳ���Ă��ꂽ�B�{�[�g�̒��ʼn�X�́A�T���h�C�b�`��H�ׂ�B�������O���[�g�C�[�X�^���z�e�������������āA�Ȃ��Ȃ��������������B

�{�[�g�ɏ�荞�݁A�t�[�O���[��Hoogli River���킽��B����́A�o���O���f�V���Ɍ������O�ɃK���W�X��̖{�����r���ŃC���h�����Ŏ}�����ꂵ�ăx���K���p�ɒ������̂ŁA�K���W�X�Ɠ������F�ɑ����Ă����B��̗��ꂪ�������߂��A�{�[�g�͐�̗���ɑ��߂ɐi��ŁA�ꂵ�����ȃG���W���������ĂĂ����B�����㗬�ɂ́A�A���n����ɃC�M���X�����������̐�ɂ����闧�h�ȓS�����������B��͂�A��̕��͋C�������B�M�тɂ���̂������̊ԖY�ꂳ���Ă��ꂽ�B�{�[�g�̒��ʼn�X�́A�T���h�C�b�`��H�ׂ�B�������O���[�g�C�[�X�^���z�e�������������āA�Ȃ��Ȃ��������������B

�C���h�̕���ɂ���

�D�̒��ŕ�������߂������ɉ�X�����āA���̂��˂���ɗ����B���R�A��X�͉����߂��܂Ȃ��B�����A�ߑO���̎��@�Ť���C�^�[�Y�r���f�B���O�̑O�ŕ���ɏo������ꂪ�����߂��܂Ȃ������Ƃ���`���N���{�[�e�B���m�͌�����ɓn���Ă����B�e�Ɉē����Ă����������`���N���{�[�e�B���m�ɂ��������o�ϓI���S�����������Ƃͤ�\����Ȃ������B�O���l�͂��Ƃ��Ƃ�葽�����������Ă���̂����牽���߂��ދ`��������A�Ƃ����l�����Ȃ̂ł��낤���B�߂��܂Ȃ��͎̂Љ�I�`�����ʂ����Ȃ����~�Ȑl�Ԃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�̂����m��Ȃ��B�����ɂ́A�n�҂�������ׂ��Ƃ���@���̘_���Ƥ���̎҂Ɂu���P�v���{���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����C�M���X�I�ϗ��ςƂ̤�s�v�c�Ȑڍ��B���������A�s��o�ς̊O�ɂ���@���Ɨϗ��ɂ���āA�n���҂ւ̏����ĕ��z���s���A�C���h��o���O���f�V���̎Љ�͂Ȃ�Ƃ��ێ�����Ă���̂��B�O���~����s���ق̃��k�X������BRAC�́A���������v�z��ᔻ���Ĥ������s��o�ςɒu�������悤�Ƃ��Ă���̂ł���B

�n�E���[�n��T��

�n�E���[�n��T��

���̍L���t�[�O���[����킽��I���A�n�E���[�n��ɒ������B�X�̒��S�n�܂ł̓��L�V���[�ōs���B�J���J�b�^�ł͂��߂ă��L�V���[�ɂ̂�B���̒n��ł́A�����̃��L�V���[�����邱�Ƃ��ł����B�J���J�b�^���S�X�Ƃ̍�����������Ȃ������B���̓`���N���{�[�e�B���m�ƈꏏ�Ƀ��L�V���[�ɏ�����B�����āA�ʂ�߂���傫�Ȍ������w���A�����͈ȑO�W���[�g�̍H��ł��������A���͂Ԃ�Ă��܂��Ă���Ƌ�������B���̍H��̌����̓����K����ł������B�����A���т�āA����������͂��߂Ă���B���̍H�ꂪ���ꂩ��K���Ƃ���ƊW���Ă���ƁA���̎��́A�v��Ȃ������B

��X�́A�D�����ꂩ�����Ă������L�V��������A���ꂩ��K�₷��NGO�̖{���ցA�����̍��ݓ������H�n������Đi��ł������B�����A�����Ƃ��낱�����X�����X�Ƃ͎v���Ȃ������B�Ƃ����̂́A��X�ɂ���X�����̃C���[�W�Ƃ́A�_�b�J�Ō����悤�ȁA�l�����̕ӂɗ����Ă���p�����Ȃǂ��W�߂Ă������Ǝv���鋷�������ȃo���b�N�������������ɂ��Ă�ꂽ���A�Ƃ������̂ł��������炾�B�����̃X�����͂����ł͂Ȃ��B�����͂����ꂢ�ȃ����K�A�܂��̓R���N���[�g����ł���A2�K�����獂�����̂�5�K�����炢�͂������B�l�����x��������ԂŐl���Z��ł���B

��X�́A�D�����ꂩ�����Ă������L�V��������A���ꂩ��K�₷��NGO�̖{���ցA�����̍��ݓ������H�n������Đi��ł������B�����A�����Ƃ��낱�����X�����X�Ƃ͎v���Ȃ������B�Ƃ����̂́A��X�ɂ���X�����̃C���[�W�Ƃ́A�_�b�J�Ō����悤�ȁA�l�����̕ӂɗ����Ă���p�����Ȃǂ��W�߂Ă������Ǝv���鋷�������ȃo���b�N�������������ɂ��Ă�ꂽ���A�Ƃ������̂ł��������炾�B�����̃X�����͂����ł͂Ȃ��B�����͂����ꂢ�ȃ����K�A�܂��̓R���N���[�g����ł���A2�K�����獂�����̂�5�K�����炢�͂������B�l�����x��������ԂŐl���Z��ł���B

�T���قǕ����ƁA�n�E���[�E�p�C���b�g�E�v���W�F�N�gHowrah Pilot Project�̖{���������ɓ��������B�Ƃ��錚���̂Q�K�ɖ{���������͂������B���̊��������w�����Ă�����������ɁA��X��1�l10�h���i�v�V�O�h���j�𗿋��Ƃ��ĕ������ƂɂȂ��Ă���B�����ł́A���ꂢ�ɐ��������q���������o�}���Ă���A��X��l��l�Ɏ���̉ԗւ���ɂ����Ă��ꂽ�B���̎������ɂ̓A���t�@�x�b�g�̕\���������Ă��邱�Ƃ�����A������Ƃ����w�Z�݂����Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ��킩��B�܂��A��X�����}���Ă���Ă��邱�Ƃ�����킵�āA�C���h�Ɠ��{�̗F�D������킷�菑���̕ǎ��������Ă������B

�T���قǕ����ƁA�n�E���[�E�p�C���b�g�E�v���W�F�N�gHowrah Pilot Project�̖{���������ɓ��������B�Ƃ��錚���̂Q�K�ɖ{���������͂������B���̊��������w�����Ă�����������ɁA��X��1�l10�h���i�v�V�O�h���j�𗿋��Ƃ��ĕ������ƂɂȂ��Ă���B�����ł́A���ꂢ�ɐ��������q���������o�}���Ă���A��X��l��l�Ɏ���̉ԗւ���ɂ����Ă��ꂽ�B���̎������ɂ̓A���t�@�x�b�g�̕\���������Ă��邱�Ƃ�����A������Ƃ����w�Z�݂����Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ��킩��B�܂��A��X�����}���Ă���Ă��邱�Ƃ�����킵�āA�C���h�Ɠ��{�̗F�D������킷�菑���̕ǎ��������Ă������B

�X���~�[����̊T�v����

�q���������ʎ��ɍs���A���̐l����X�Ɉ��ݕ����o���Ă��ꂽ�B�͂��߂ɂ���NGO�̑�\�ł������[�}�E�X���~�[Rama Swamy���A���̒n��̊T�v�ɂ��Ęb���Ă����������B

���̒n��͂��āA�A�W�A���\����H�ƒn�тŁA���m�̃}���`�F�X�^�[�Ƃ������Ă����B�C���h�̊�Y�Ƃł������W���[�g�Y�Ƃ�A���[���b�p�ł͕K���i�ł������^�C�v���C�^�[�̃��[�J�[�A���~���g��Remington�̍H�ꂪ�������B�����āA�J���҂̒ʋΎ�i�͓k���ɂقڌ���ꂽ�̂Ť�J���ҏZ��́A�H��̂��ɖ��W���Čł܂����B������ꂪ���@���Ă���NGO�̊����n��́A���Ƃ��Ƃ����̍H��œ����J���҂Ƃ��̉Ƒ������������Ԃ������̂ł���B

���������A19���I�����礓��{�⍁�`�A����A�W�A�Ȃǂ��Y�Ɣ��W�𐋂���ƁA�C���h�̎Y�Ƃ́A�A�W�A�̎Y�Ɣ��W������c����Ă������B����ɁA�����̎�i���W���[�g�̑܂���R���e�i�ցA���͂�������i���^�C�v���C�^�[���烏�[�v���E�p�\�R���ւƈڍs���āA���̍H�ƒn�т̎Y�ƍ\���͒������Ă������B�W���[�g�H��͂���ƕ�����Ă������B�ŋ߁A���~���g���̍H�ꂪ�ˑR�ƂԂ�A���ɂ���2,000�l���̘J���҂����ق����Ƃ����������N�������B�����A�����̍H��œ����Ă����J���҂Ƃ��̉Ƒ��́A���̏ꏊ�Ɏc�炴��Ȃ������B���Ƃ����̏��ֈ����z�����Ƃ��Ă��A�����ɍ��܂ł̂悤�Ȍٗp�@��͂�͂�Ȃ���������ł���B

���̘J���ҊX�Ŏ��Ƃ��L�܂�ɂ�A�n����肪�������A���̏ꏊ�ɔƍ߂�\�͂������Ȃ�����A��╉�̊����傫���Ȃ����肵���B���ɁA�q�������ɑ���ȉe�����y�Ԃ悤�ɂȂ����B��l�����͘H��ŕ����������ȂǁA�ׁX�ł͂��邪�d�������Ă���B�����Ĥ���Ƃ��炱���̃C���t���͏\���łȂ��A�������␅�������ȂNJ����ł���B���I�ȉ������Ȃ����߂Ȃ��Ȃ����P�ł��Ȃ��B

���ɁA����NGO�̊����ɂ��āA�X���~�[���b���Ă��ꂽ�B�n�E���[�ł̍H����Ŏ��Ɩ�肪�[�������Ă����R�N�O����A���̏ꏊ�Ń{�g���A�b�v�̂��߂̊������͂��߁A���낢��Ȓc�̂Ƌ��͂��Ă��邻�����B��H�|�̋Z�p�⏗�����S�̃}�C�N���N���W�b�g�A��������A����ɂ͑傫�Ȃm�f�n�̒�Ă����ɂ��āA�������҂����Ƃɂ��Ēm��A�����������ł���悤�ɂ��邽�߁A�o�c�Ȃǂ������銈���Ȃǂ��s���Ă���B�܂��A�n���̃{�����e�B�A�Ƌ��͂��A�����⌒�N���ɂ����g��ł���B

�X���~�[���������Ă�������������Ƃ́A���̒n��͌Â��Y�ƒn�тŁA�ȑO���̒n��͘J���ҊX�ł���������A�J���҂Ƃ��Ă܂Ƃ܂��u�Љ�I�͗ʁisocial power�j�v�̃w���e�C�W�͂��łɑ��݂��Ă���A�Ƃ������Ƃ��B����䂦�A���̏�Ɂu�����I�͗ʁimoral power�j�v��b���A�e (intolerance)���Ȃ����A�����̂������Đl�X�̓����I�Ȗʂ����コ���Ă������ƂŁA����`���l�����A�����̂��߂̌p���I�A�v���[�`���Ƃ邱�Ƃ��ł���Ƃ����B���̊������Q�N�ȏ㑱���Ă��āA���̒n��̐l�X���������ς���Ă����A�Ƙb�����B

��\�̃X���~�[����ͤ�����̂̌`���Ɣ��W�ɂ������u���ԁv�̏d�v�����������Ă����B�܂��A�l�X�ȏ@����N�w�ɉe�����Ă���A�L���Ȍo�ϒn���w�҂ł���f�r�b�g�E�n�[�x�C�ɂ������S�������Ă���ꂽ�B

�X�����̎q�������Ƃ̌�

�X�����̎q�������Ƃ̌�

�X���~�[����̂��b���ЂƂ킽��I���Ƥ�����̕ʎ��őҋ@�����Ă����q�������Ɖ�X�͌𗬂����B�q�������݂�ȂŃC���h�̓��w���̂��Ă��ꂽ�B���������ɉ�X�́A�O�X������K���J��Ԃ��s���A���������Ă��������{�̓��w�A�u�傫�ȌI�̖̉��Łv���ӂ���ō��������B�����́A���܂����c�A�������B�����A�����̎q�������͔��ɂȂ����������B�͂����{���炫�������̂��߂ɤ�������ς��̐��������Ă��Ă��ꂽ�̂��Ǝv���Ƥ�ƂĂ����ꂵ�������B�C���h�̎q���́A�ڕ@�������������肵�Ă��āA���킢���B

�X�����n��̎��@

�q�������Ƃ̌𗬂��I���A��X�͑g�D�̕��X�A�����ăX�����̎q�������ƈꏏ�ɃX�����X��������ƂɂȂ����B�q�������Ǝ���Ȃ��Ȃ�������B�����Ő��������Ă���l�X���h�����Ȃ����߂ɁA�ʐ^�B�e�͋֎~���ꂽ�B�������Ђ��߂������Ă��鏬����ʂ�O�ɐi��ł����B�����܁A�ǂ���̕����ɐi��ł��邩�킩��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������B�����ɂ͂��Ȃ�S�~���U�炩���Ă���A���܂ɈُL�������B���̊X�͔�r�I�����Z��Ɉ͂܂�Ă���B�ׂ���������鏊�ɂ͈�˂������āA��������������Ő��������肵�Ă����B���̐�����́A�K�^�Ȃ��ƂɁA��f�͏o�Ȃ��Ƃ����B�X�̕ǂɂ͗l�X�ȗ��������������B�\�A�̋��Y�}�Ɠ������ƃn���}�[�̃}�[�N�Ȃǂ������Ȃ����Ă����B�J���҂̊X�̓`��������A�C���h���Y�}�̊���������Ȃ̂ł��낤�B���̊X������Ă���ƁA�C�M���X�̎Y�Ɗv������̘J���ҊX�Ƃ͂��̂悤�Ȃ��̂������̂��낤�A�ƂӂƎv���Ă����B

�T�����炢�����A��X�͂����ň�ԑ傫���Ƃ��������L���ɂ����B���̍L��́A�Z���������A�т�[�߁Aself-empowerment��{�����߂̏ꏊ�Ƃ��Ďg���Ă���Ƃ����B�����A���Ƃ��Ƃ��̍L��́A����NGO���v���W�F�N�g�Ƃ��Ă������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���Ƃ��炠������Ԃ��������B

����ɕ����āA���W�����Z��̒��������Ă����Ƥ������18�`20���т����̎��͂����͂ނЂƂ̏����ȍL��̂悤�ɂȂ��Ă����B���̍L��ł́A�������������ŗ��p����郍�[�v�ɂ������Ă����B�����L��ɂ��Ĥ�L����͂�ł��鐢�ёS�̂̔Ԃ����Ă���B�����ɂ́A�L��Ƃ�����Ԃ��_�@�ɂ��āA�����ȋ����̂��ł��Ă��邱�Ƃ��킩��B�L�ꂪ��������b�I�ȃR�~���j�e�B�̂܂Ƃ܂�����肾���Ă���̂��B�X�����v���W�F�N�g�ŏW�����Ƃ��ɂͤ���̏����Ȃ܂Ƃ܂�̒P�ʂő�\���łĂ���Ƃ����B�����āA���̏����Ȃ܂Ƃ܂肪�������W�܂�A�������̑�L��𒆐S�Ƃ���A���傫�ȃR�~���j�e�B�̒P�ʂɂȂ��Ă���B���̃X�����n��ͤ���������d�w�I�ȋ�ԕҐ����Ȃ��Ă���B

���̍L���ʂ�����炭�i��Ť���ɐ܂��Ƥ���̌������ɂ́A���ɂ������Ƃ����s�X���L�����Ă����B�q���Y�[���̐l�X���Z�ޒn�悾�Ƃ����B��X������܂Ŏ��@�����Ă����X�����n��ɂ́A�C�X�����̐l�X���Z��ł����B�C���h�ł̓q���Y�[���k����ԑ����A���łɃE�b�^�����̃C�X��������ڂ������b���f�����悤�ɤ�C�M���X�A���n����ɂ́A�p�̃C���h�ŃC�M���X�l�̉��Ƀq���Y�[���k�����āA�C���h�A���n�������������Ă����B���̂��߁A���ł��q���Y�[���k�̓C�X�������k�ɔ���͂������Ă���̂��B���̋�Ԃ̊i���́A���̕\���ł���B

�q���Y�[���k�̊X��i��ł䂭�ƁA�����ُL�������B�����ɂ̓t�[�O���[��ւƑ����A�X�������ň�ԑ傫�Ȕr���̂��߂̐삪�������B���̐�̔Ȃɂ͌��O�֏������������礂������L��̂悤�ȋ@�\���ʂ����Ă���̂�������Ȃ��B��Ƃ����Ă��A�܂�������Ɍ����Ȃ��B�_�Ƃ̗p���H�Ƃ��������ł������B���āA���̐�͂P�����炢�̐[��������A���������̕����������Ƃ����B�Ƃ��낪�A���̐�̑|�������Ȃ����߂ɁA��ʂ̃w�h�����͐ς��Ă��܂������߁A���ł͐[����10cm���炢�ŁA�����W�����v���Ă܂����邭�炢�ł���B�w�h���ɂͤ�a���ۂ��l�܂��Ă���B���������̉J���~�邾���ŁA���̐�͔×����A�������X�ɗ��ꍞ��ŁA�`���a��}�����A�̌����ƂȂ�Ƃ����B

�Ō�ɁA���̒n����������w�Z�ɂ������B�w�Z�Ƃ����Ă�100�u�قǂ̑e���ȋ�ԂŁA�ЂƂ̋�ԂɂT�̋������d��Ȃ����݂����B����ɂ͕ǂ��Ȃ��A�O���玩�R�ɂ̂�����B���ΐ��̂悤�Ȋ������B���t�̋����Ȃǂ͍����x�������A����͐��k�������ōw�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���֎q�A�����A�����������B�B���̊w�Z�͒��[�̂Q�����ł���A���̏��w���̐��x������Ƃ����B�����̐��k���A�����Ȃ�����ꉞ�����𒅂Ă����B���p�̐A���n�����łͤ��{�I�ɂǂ̍��ł����k�ɐ������p���`���t���Ă���B�o���O���f�V���ŖK�₵���E�b�^�����̊w�Z�����A�J���J�b�^�̂��̊w�Z�̂ق����C�M���X�̉e���������Ƃ������ƂȂ̂ł��낤���B

���@���I����

���@���I����

���̒n�悪�A�s�@�苒�ҁi�X�N�H�b�^�[�j�Ȃǂ��o���b�N���������ĂĂ���X�����ȂǂƈႤ�_�́A�l�X�������̏��L���������Ă��邱�Ƃł���B���̂��߁A�ǂ����Ă◧���ނ��Ȃǂ̋��Z��̕s�����Ȃ��B�܂��A�J���J�b�^���S�X�Ƒ傫�Ȑ������ł���Ƃ����n���I�ȓ�������A�A�����J���O���̓s�s�̒��S�X�ōs���Ă���A�W�F���g���t�B�P�[�V�����A�܂�A���@�I�f�x���b�p�[���X�����̓y�n�������������߁A�ĊJ�������č������邱�ƂŁA�Z�ޏꏊ��ǂ��邨���ꂪ�Ȃ��Ƃ����_���������Ȃ��B�l�X�ͤ�����Ť�i���������Ă���������ꂩ��������Ő������Ă䂭�̂��B���ꂾ���ɤ���̃X�����v���W�F�N�g�ͤ�u�L��Ƃ�������v����Ƃ����R�~���j�e�B�f�B�x���b�v�����g�Ɋ����̏d�_�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����R���\������̂ł���B

���@���I�����A�Ăі{���������ɖ߂��Ă���B���ɓ����ƖI�������ݏo���Ă��邠�܁[�����َq�ȂǗl�X�Ȃ��َq�����B�����āA�����ɏZ�ޏ����̕��Ƃ��̎q�������ƌy�����k�����B�q�������͉�X�ɓd�b�ԍ�������A�Z�������肵���B�܂��A���̃m�[�g�Ɏq�������́A�����̖��O���p��ŏ����Ă��ꂽ�B�Ō�Ɏ������̏����̕����A��X�̂��߂ɏ����Ă��ꂽ�����A�N�ǂ��Ă��ꂽ�B���̎��́A��X�̐S�ɉ��Ƃ������Ȃ��g���݂�^���Ă��ꂽ�B

���ꂾ�����҂����Ƥ�����͂܂��܂��{���������𗧂����肪�����Ȃ����B�����A���Ԃ͖���ɉ߂��Ă䂭�B�`���N���{�[�e�B���m�́A�������o�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃ������A�Ƃ������������Ă��B�������̕��X���ׂĂɕʂ�̈��A�Ƃ���������A���������o�āA�傫�Ȓʂ�܂Ŏq���Ǝ���Ȃ������B�X���q�������Ƃ܂���Ă����Ƃ��������̎������q���̗͂͋��������B��X�̑O�Ƀ��L�V���[���Ƃ܂����B���L�V���[�ɏ�荞�ށB�q�������́A�����Ȃ��Ȃ�Ȃ��肩�ǂ܂Ŏ���ӂ��Ă���Ă����B�Ԃꂽ�W���[�g�H�������Ɍ��Ȃ���A�����͑D������ɒ������B

���ꂾ�����҂����Ƥ�����͂܂��܂��{���������𗧂����肪�����Ȃ����B�����A���Ԃ͖���ɉ߂��Ă䂭�B�`���N���{�[�e�B���m�́A�������o�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃ������A�Ƃ������������Ă��B�������̕��X���ׂĂɕʂ�̈��A�Ƃ���������A���������o�āA�傫�Ȓʂ�܂Ŏq���Ǝ���Ȃ������B�X���q�������Ƃ܂���Ă����Ƃ��������̎������q���̗͂͋��������B��X�̑O�Ƀ��L�V���[���Ƃ܂����B���L�V���[�ɏ�荞�ށB�q�������́A�����Ȃ��Ȃ�Ȃ��肩�ǂ܂Ŏ���ӂ��Ă���Ă����B�Ԃꂽ�W���[�g�H�������Ɍ��Ȃ���A�����͑D������ɒ������B

�r�N�g���A�������A��

�r�N�g���A�������A��

����킽��A�D�����ꂩ��^�N�V�[�ɏ��A�Ō�ɉ�X�̓J���J�b�^�x�O�ɂ����r�N�g���A�������A���ɂ������B���̌����͐A���n����̏I�������낻��C�M���X�l�������Ă͂��߂���������1904�N�A�����݂₰�I�ȈӖ��ŁA�C�M���X���C���h���������Ƃ����݂��邽�߂ɂ���ꂽ�B�C���h���J�[�]�����̑��������̑O�ɂ����Ă����B�����ɂ̓C�M���X�����̖�͂�����A�����̑O�̎Ő��╬����ʘH�́A�͂�����ƃC�M���X�I�Ȍi�ς����肾���Ă����B�����̒��ɂ́A�P�K�ɑ���C�M���X�����̓����������ƕ���ł���A�Q�K�͓��ɉ����Ȃ������B�܂��A�����̉��ɂ̓J���J�b�^�̗��j�ق�����A�J���J�b�^�̔��W�̗��j����Ɨ��Ɏ���ߒ����Љ�Ă������B

�`���[�����M�[�n��

�`���[�����M�[�n��

�r�N�g���A�������A���ׂ̗́A�A���n����C�M���X�̃r�W�l�X�}���┒�l�p�����Z��̂������`���[�����M�[�n���ł���B���̒n��͎��1800�N���ɔ��W���A�o���K���[���Z����B�����B1889�N�ɂ͓s�s�̊g�����s���A�J���J�b�^�̒��S�n�ƂȂ����B�܂��A�i���̉Ƃ�����A�`���[�����M�[�������̉p���̕�����@���̒��S�ł��������Ƃ��킩��B���݂͍ĊJ�����i�݁A�y�n�̍��������獂�w�����i��ł����B�C���h���\��������ł���^�^TATA�̋���r�����A�����Ɍ����Ă����B

�J���J�b�^�ɂ��Q�̐��E�����݂���B���ĉp���l���r���I�ɏZ�����Z��X�ŁA���܂͌o�ϊ����������ł���`���[�����M�[�ƁA�C���h�l�J���҂��u���m�̃}���`�F�X�^�[�v���x���A���܂̓X�����ƂȂ����J���Ғn��B�ƂĂ��ΏƓI�ł���A���S�X�ƍx�O�̊u���̋������������B�ȑO�ɃC�M���X���C�M���X�l���Z��ƁA�C���h�l���Z����킯���Ȃ��肪�A���������Ă���̂ł��낤�B

��X�͈�x�z�e���ɖ߂�A�����Ń`���N���{�[�e�B����ƕʂꂽ�B���ꂼ��l�͐Q���Ԃɏ�邽�߉ב���Ȃǂ�����B���͂��łɉב�����I���`�F�b�N�A�E�g���ς܂��Ă��āA���Ԃ��ł����̂ŁA�����H���ɏo������B�߂��̃p�����ŊÂ����ȃp�����B�ƂĂ��������������B�o���̏������I���A�ו�������ԂɌ������B�z�e���̑O�ɎԂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA���ԏ�܂ŏd���ו����^�B�����āA�ԂŃV���_�[�isealdah�j�w�Ɍ������B��ʏa�������܂����A�قƂ�ǎԂ������Ȃ����Ƃ������Ĥ���Ԃǂ���ɉw�ɂ��邩�������������B�����͈���ʍs�̓���i�s�����Ƌt�ɑ���H�ʓd�Ԃł������B

�J���J�b�^�̌�ʎ�����o���O���f�V���Ɠ����ŃT�o�C�o���ł���B�܂�A�u�U�߁v�̉^�]�Ȃ̂ł���B�����ł͉�X���{�l�������ԋ��K���Ŋw�Ԃ悤�ȁu�䂸�肠���v�̐��_�͑��݂��Ȃ��B�����Ɏ�������ɍs�������^�]��͍l���Ă���B����ȂƂ���ł͓��{�l�̓����^�J�[�Ȃǂ���Ď����ʼn^�]���Ȃ����������B���̂��N�����Ă��܂�����ア�͉̂�X�O���l�ł���̂͂����܂ł��Ȃ��B

�w�ɒ����A�����|�[�^�[�������������Ă���̂����A�X���Ȃǂɂ���Ȃ��悤�ɁA�M�d�i�������Ă���ꏊ�ɐ_�o���W�������Ȃ���A��ڎU�ɁA�Q��Ԃ��߂������B�Q��Ԃ̓�����ɂ͉�X�̖��O��������A���Ȃ��w�肳��Ă����B��X�̏�����Q��Ԃ́A�G�A�R���������Ă��āA���{�̐Q����}�Ƃقړ���2�i���ł��褑������قƂ�ǂ������K�������B�����̋}�s�u�_�[�W�������C���v�ͤ19��15���̒荏�ɁA�����Ȃ��o���B���̊O�͐^���ÂŤ���������Ȃ��B��A�W�����H���̒����ɂ���B�l�i��45���s�[�i��105�~�j�ŁA�w�̐H���ŐH�ׂ�̂ɔ�ׂĂ��Ȃ荂�����A����ł݂��B�H���Ԃ��A������Ă��Ă����Œ�������̂ł͂Ȃ��������������㤏�����̉w�ɘA����������ŃI�[�_�[�̕i�������Đςݍ��ނƂ�����w�ق̂悤�ȃV�X�e���炵���B�r�����Ԃ��x�ꂽ���ߤ��10�����߂��Ă悤�₭�H����ςݍ��މw�ɓ����A�����͐H���ɂ�������B��̎M�ɂ��тƐ���ނ̃J���[���̂��Ă���B���R�X�v�[���Ȃǂ͂��Ă��Ȃ��̂ŁA��ŐH�ׂ鎖�ɂ����B��ŐH������̂ɂ��啪�Ȃ�Ă����B�����A�G�A�R�������������āA���͏������ׂ��Ђ��Ă��܂����B

���悢�斾���́A�ŏI�K��n�_�[�W�����ł���B�ǂ�ȃh���}���҂��Ă���̂��ƁA��Ԃ̗h��Ƃ��킹�ĐS���点�Ȃ��疍�Ɋ�߂��B