アブジャ市内巡検

▽ホテルを出発

今日の予定は、アブジャ市内巡検とロコジャまでの173kmに及ぶ移動、及びロコジャ市内の巡検である。ロコジャは、イギリスが西アフリカの植民地支配に際し、最初に設けた侵略拠点である。私たちは、ナイジェリアの現在の行政首都であるアブジャと、植民地時代の遺産が残るロコジャを一日に見ることになる。気温は25℃ほどであり、真夏の東京と比べると、若干涼しさを感じるくらいだ。

ホテルは8時半ごろに出発となった。レセプションで支払いに関して多少もめたようだ。

出発後しばらくして、同伴の警察官二人が、朝食のために地元食堂の前で途中下車した。見ると、食堂はコンクリートが一段上がった2mほどのスペースの上に、トタンの屋根がついている簡素な造りであった。店は何軒か連なっており、一軒には“UNIVERSAL SUYA SPOT”と書かれている。一帯が駐車場のような感じであった。店の前には、食卓として白いプラスチックの椅子と机がおいてあり、飲料のケースがいくつか積み上げてある。飲料用の冷蔵庫にはコカコーラなどが冷やしてある。店員と見られる人はいたが、この時間に客はいないようであった。

出発後しばらくして、同伴の警察官二人が、朝食のために地元食堂の前で途中下車した。見ると、食堂はコンクリートが一段上がった2mほどのスペースの上に、トタンの屋根がついている簡素な造りであった。店は何軒か連なっており、一軒には“UNIVERSAL SUYA SPOT”と書かれている。一帯が駐車場のような感じであった。店の前には、食卓として白いプラスチックの椅子と机がおいてあり、飲料のケースがいくつか積み上げてある。飲料用の冷蔵庫にはコカコーラなどが冷やしてある。店員と見られる人はいたが、この時間に客はいないようであった。

ここは、ナイジェリアの現地一般市民用の食事場所である。私たちが泊まっているホテルは、外国人並びにナイジェリアの富裕層向けの値段設定であるため、ワゴンに同行してくれているガイド氏や警察官は、同じホテルに泊まったり、レストランで食事をしたりすることができない。彼らの給料水準はそれほど高くないため、したがって、こうして朝食は地元向けの食堂で別途にとることになる。ここでも、私たちは、ナイジェリアにおける二重経済の現状を実感せざるをえなかった。

▽ナイジェリア国営石油会社の建物

私たちはまず、ナイジェリア国営石油会社Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)の建物を車中から見た。全体が赤茶色でガラスが映える近代的なデザインだ。同じデザインの4棟がそれぞれ独立して四隅に立っており、四方は囲ってある。20階には達しないような高さであり、高層とは言えないが、幅が広く存在感がある。ナイジェリアの主要産業である石油業界を担う組織といった感じだ。以下はNNPCの概要である。

私たちはまず、ナイジェリア国営石油会社Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)の建物を車中から見た。全体が赤茶色でガラスが映える近代的なデザインだ。同じデザインの4棟がそれぞれ独立して四隅に立っており、四方は囲ってある。20階には達しないような高さであり、高層とは言えないが、幅が広く存在感がある。ナイジェリアの主要産業である石油業界を担う組織といった感じだ。以下はNNPCの概要である。

| 【ナイジェリア国営石油会社(NNPC)】 |

|

NNPCはNigerian National Oil Corporation (NNOC)と合併し 1977年に設立した会社である。法令によって公機関として定められ、政府の代わりに政府所有の石油関連株式を管理している。Federal Ministry of Mines & Powerがその監督の権限を持つ。NNPCは製油や石油化学製品の製造関連の株式を所有し、製品輸送や市場取引も行っている。1978年と1989年の間に、製油所をそれぞれワリ(Warri) 、カドゥナ(Kaduna)、ポートハーコート(Port Harcourt)に建設した。また同時期、3万5千バレルの製油能力を持つシェルの製油所 (ポートハーコート、1965年建設)も接収している。 1988年には、多様化する石油業界の運営のために改組され、12の子会社に分かれた。これらの子会社と共に、石油資源省(Ministry of Petroleum Resources)内の石油資源局(Department of Petroleum Resources)が石油業界に対する制限を管理している。例えば、ライセンスの取得や、リースの許可、環境基準の適用などに対して、その権限を行使できる。 このことからもわかるように、ナイジェリアの石油はすべて政府の管理下にある。実際、市中のガソリン価格もナイジェリア全土で70ナイラ (2008年9月時点)と固定で決められている。ナイジェリアの経済全体を担う石油が政府に一括管理されている状況は、経済に今後どのような影響を与えていくのだろうか。 参照:NNPC公式ホームページ |

▽ナイジェリア中央銀行の建物

ナイジェリア中央銀行(Central Bank of Nigeria)は、秩序だった銀行業務、銀行の乱立防止のために設立された。イギリス植民地の法律によって、その設立が決定されたのは1952年であり、1958年に業務を開始した。独立に際して、ナイジェリアのマクロ経済がうまく機能するために中央銀行を設立しようとしたイギリスの意図が見て取れる。1986年には、政府によってネオリベラリズム的金融政策が導入されはじめ、経済の自由化、規制緩和のための構造改革が推し進められた。これによって、ナイジェリアでは多くの銀行や金融機関が誕生した。さらに1991年に施行された法令によって、効果的な通貨政策、銀行や金融機関の管理のために、中央銀行はその権限を拡大した。しかしながら、連邦政府が1997年に施行した改正法で、その権限は取り払われることとなった。中央銀行は金融庁の管理下に戻り、金融庁が代わりにその存在感を強めていった。2007年、状況は再び1991年時と同様になる。中央銀行は、完全な自治を与えられ、通貨や物価の安定化を図り、連邦政府に経済に関する提言を行うといった業務を行えるようになった。

CBNの建物は、70mある13階建てで4つの棟に分かれている。まずはゲートがあって、その先にエントランスの部分があり、そこの上にはCBNのマークがかたどってある。オフィス部分では4500人の職員を収容できる。また、500人収容可能な大会議室もある。建物自体にも中央部分に色つきでCBNのマークが存在する。ガラスを多く使った近代的な建物である。

CBNの建物は、70mある13階建てで4つの棟に分かれている。まずはゲートがあって、その先にエントランスの部分があり、そこの上にはCBNのマークがかたどってある。オフィス部分では4500人の職員を収容できる。また、500人収容可能な大会議室もある。建物自体にも中央部分に色つきでCBNのマークが存在する。ガラスを多く使った近代的な建物である。

▽Julius Berger Nigeria PLC

―ナイジェリアで存在感を醸し出す建設会社―

ナイジェリアの主要な物的インフラの建築に関与している、ジュリアス・バーガー(ユリウス・ベルガー Julius Berger)という会社がある。親会社はビルフィンガー・ベルガー(Bilfinger Berger)というドイツに本籍をおく多国籍企業である。この会社は、ナイジェリアにおけるインフラ、政府関連の建築の多くに携わっている。上述のCBNもJulius Bergerによる建築である。Julius Bergerの建築物には、白字で「B」と書かれた青い看板がたてられているため、一見してその建築と分かるようになっている。アブジャにおいては、連邦省庁ビル群(Federal Ministries Complex)や国立競技場(National Stadium)、国際空港(Nnamdi Azikiwe International Airport)などの建設にも関与し、ラゴスのエコ橋(Eko Bridge)の建設にも携わっている。

▽Three-Arms Zone ―三権地区―

次に、私たちは、三権地区(Three- Arms Zone)と呼ばれる区画に移動した。大統領関連施設、最高裁判所、国会議事堂が隣接していることからこのように呼ばれている。もともと、三権が一つの場所に揃っているはずであったが、大統領官邸については、クーデタの恐れからアソ(Aso)山の中腹あたりに移転してしまった。

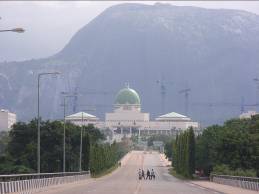

私たちは、国会議事堂に通じる道路の前に車を止めて下車した。赤と白のバーが降りていてその先に入ることはできなかった。関係者以外は立ち入り禁止とされている。国会議事堂がその道の一直線上の彼方に見えた。車を止めた道の先には、さらにゲートが設けているようであった。国会議事堂は、丸い緑の屋根をもつ塔を中心に両脇に二つの棟がついている。一見するとモスクのような外観である。中立的な形にすることもできたのだろうが、その意図ははっきりとしない。

私たちは、国会議事堂に通じる道路の前に車を止めて下車した。赤と白のバーが降りていてその先に入ることはできなかった。関係者以外は立ち入り禁止とされている。国会議事堂がその道の一直線上の彼方に見えた。車を止めた道の先には、さらにゲートが設けているようであった。国会議事堂は、丸い緑の屋根をもつ塔を中心に両脇に二つの棟がついている。一見するとモスクのような外観である。中立的な形にすることもできたのだろうが、その意図ははっきりとしない。

私たちが訪れた8月30日のときには、国会は閉会中で人もまばらにいるだけであった。ガイド氏の話によると、9月7日から開会されるという。ナイジェリアの国会は、上院、下院、総務庁、政策研究庁、サービス委員会の5つの部門から成り立っている。第六期の国会(2007〜2011)は、109人(うち26人は再選出)の上院議員、360人(うち89人は再選出)の下院議員で構成されている。

また、このバーの向かいには無名戦士のモニュメントがあった。ちょうどワシントンD.C.にあるアーリントン国立墓地と同じような役目を担っているのだろう。首都にはこうした国威掲揚のための施設が必ずあるものである。

▽イーグル・スクエアとアブジャのメイン・ストリート

イーグル・スクエア(Eagle Square)は、ナイジェリア第四共和制の開始式典を行う広場として1999年に建設された。建国パレードや大統領の宣誓式、政治集会、宗教集会、コンサート、などに使用されている。コンクリートのスペースの四方に階段のような観客席が設けてあって、その上にはひさしがついている。サッカーをすることができるくらいの広さであった。

イーグル・スクエア(Eagle Square)は、ナイジェリア第四共和制の開始式典を行う広場として1999年に建設された。建国パレードや大統領の宣誓式、政治集会、宗教集会、コンサート、などに使用されている。コンクリートのスペースの四方に階段のような観客席が設けてあって、その上にはひさしがついている。サッカーをすることができるくらいの広さであった。

イーグル・スクエアは、真ん中に一本、両脇に二車線の道路の計三本の道路がある通りに面している。通りの先にはアブジャの象徴的な山であるアソ山が正面に見える。このアソ山のふもとには、大統領官邸がある。またこの道からは、NNPCやCBN、政府関連の諸建築を見ることもできる。つまりこの道は、Federal Capital Territory(FCT) の主なランドマークを見渡せる位置に存在し、アブジャの都市計画において骨格をなす道となっていることがわかる。通りの周辺には、クレーン車の腕が何本も見え、計画首都であるアブジャの建設がまだ途上であることが伺えた。

イーグル・スクエアは、真ん中に一本、両脇に二車線の道路の計三本の道路がある通りに面している。通りの先にはアブジャの象徴的な山であるアソ山が正面に見える。このアソ山のふもとには、大統領官邸がある。またこの道からは、NNPCやCBN、政府関連の諸建築を見ることもできる。つまりこの道は、Federal Capital Territory(FCT) の主なランドマークを見渡せる位置に存在し、アブジャの都市計画において骨格をなす道となっていることがわかる。通りの周辺には、クレーン車の腕が何本も見え、計画首都であるアブジャの建設がまだ途上であることが伺えた。

イーグル・スクエアの向かい側は官庁街になっていて、私たちはそこを少し歩いた。薄い赤茶色の建物が整然と続く。建物はそれぞれ10階建てほどで、敷地の周りは緑化されていた。すべての建物は色や形状が同一で統一感が保たれていた。

▽国立モスク(National Mosque)

アブジャのあらゆるランドマークの中でも、目立つのがこの国立モスク(National Mosque)である。その前で下車したのだが、ムスリムでない私たちは入場することがかなわなかったので、かわりに、外観を観察することにした。ガイド氏の話によると、このモスクは12500人を収容することができるという。黄色がかったドームが目立つ、全体的にクリーム色をした建物である。4本のミナレットがそびえているため、遠くからでもすぐに見つけることができる。土曜日であるが、人をほとんど見かけなかった。

アブジャのあらゆるランドマークの中でも、目立つのがこの国立モスク(National Mosque)である。その前で下車したのだが、ムスリムでない私たちは入場することがかなわなかったので、かわりに、外観を観察することにした。ガイド氏の話によると、このモスクは12500人を収容することができるという。黄色がかったドームが目立つ、全体的にクリーム色をした建物である。4本のミナレットがそびえているため、遠くからでもすぐに見つけることができる。土曜日であるが、人をほとんど見かけなかった。

意外と知られていないことだが、ナイジェリアのムスリム人口は、世界でも指折りの規模を有している。北部一帯はムスリムが多く、北部の12州はイスラムの慣習法であるシャリーアを、法制度として採用している。このままナイジェリアの人口が増え続ければ、近い将来インドネシアを抜いて、世界一のイスラム教国になると言われている。

私たちのガイド氏もムスリムであるが、私たちの日程に合わせてお祈りを何回もスキップしていたので、大丈夫なのかと心配になった。彼曰く、できなかった分は後でその分も含めて丁寧にお祈りすれば良いのだそうだ。

▽国立キリスト教会(National Church)

国立モスクから通りをはさんで真向かいに、国立キリスト教会(National Church)がある。モスクとの均衡を保つためにこうした構図になっている。新首都アブジャの建設に際して、新首都は民族、地域に対して中立的であることが求められた。このことは、このモスクと教会の計画的配置にも表明されている。

教会は全体が扇状であり、入り口は三角になっている。その入り口は天に向かって突き出すような感じである。教会の横には、教会の2倍の大きさほどの十字架をかたどった塔が一本立っていた。門の前には女の人がいて、聖書やバイブルを売っていた。今度は、私たちも中に入ることができた。ガイド氏によれば、この教会は8千人を収容可能とのことである。実際、中は多くのナイジェリア人で席がうめられていた。

教会は全体が扇状であり、入り口は三角になっている。その入り口は天に向かって突き出すような感じである。教会の横には、教会の2倍の大きさほどの十字架をかたどった塔が一本立っていた。門の前には女の人がいて、聖書やバイブルを売っていた。今度は、私たちも中に入ることができた。ガイド氏によれば、この教会は8千人を収容可能とのことである。実際、中は多くのナイジェリア人で席がうめられていた。

老若男女そろっているが、子供連れなどの若い世代が目立つように感じた。ステンドグラスは緑を基調にしたものであり、また、教会内部も白と緑のナイジェリアカラーの風船や幕で装飾されていた。この日は、前方のスクリーンで説教を行っており、テレビカメラも見受けられた。ここで女性に、写真を一緒に撮ってくれないかと頼まれた。東洋人が珍しかったのだろう。その彼女は緑のきれいな民族衣装を着ていた。ラゴスでもここアブジャでも、カラフルな民族衣装をまとっている女性を多く見かけた。

老若男女そろっているが、子供連れなどの若い世代が目立つように感じた。ステンドグラスは緑を基調にしたものであり、また、教会内部も白と緑のナイジェリアカラーの風船や幕で装飾されていた。この日は、前方のスクリーンで説教を行っており、テレビカメラも見受けられた。ここで女性に、写真を一緒に撮ってくれないかと頼まれた。東洋人が珍しかったのだろう。その彼女は緑のきれいな民族衣装を着ていた。ラゴスでもここアブジャでも、カラフルな民族衣装をまとっている女性を多く見かけた。

▽国立女性発展センター

次に通り過ぎたのが、国立女性発展センター(The National Centre for Women Development )の事務局である。このセンターは、連邦の法律によって設置が定められた非政治的・非営利的な公的機関である。個人、政府、諸機関からの寄付金によって1992年に設立された。1200人収容可能なホールや、ゲスト・ハウスが整備されていることから、このセンター自体もビジネス・ツーリズムの一環としての機能を果たしていることがわかる。付近には、ホテルや国際会議場もある。ガイド氏の話によると、2006年にはこのセンターにブッシュ前大統領のローラ夫人が訪れているという。

▽ビジネス区域にある建設途中の建物 ―地上権の管理―

私たちは車を進めて、商業中心地区(Central Business District CBD)まで来た。アブジャの都市計画において、ここの区域はビジネス地区用と定められている。例えば、“Nigeria Insurance PLC”と書かれた看板がある建物は、5階建てのマンションかアパートのような造りで、その部屋の一つ一つがオフィスとなっているようであった。建設途中のショッピングセンターのような建物も見かけられる。近代的なビルが建ち並ぶ行政区域や、教会やモスクがあった区域とは異なる様相であった。

私たちは車を進めて、商業中心地区(Central Business District CBD)まで来た。アブジャの都市計画において、ここの区域はビジネス地区用と定められている。例えば、“Nigeria Insurance PLC”と書かれた看板がある建物は、5階建てのマンションかアパートのような造りで、その部屋の一つ一つがオフィスとなっているようであった。建設途中のショッピングセンターのような建物も見かけられる。近代的なビルが建ち並ぶ行政区域や、教会やモスクがあった区域とは異なる様相であった。

それにしても、ここには建設途中の建物がたくさんある。それも、建設が進行中なのではなく、途中まで建設した後に、ぱったりそれを止めてしまって放置されたようなものが目立つ。もちろん、単純に資金が足りなくなって建設工事が続かなくなったという可能性もあるが、土地保有の手段として、こうしたことが行われるケースもあるようだ。イギリス植民地の土地制度では、土地の所有権は、植民地政府に属する。それぞれの土地は、商業用などと利用が定められて貸し出されている。その制度は今もまだ残っていて、こうした地上権(lease hold)の保有のために、例えば、ビルを2階分まで建てておく。これで、その土地に建物を建てて使う意思は表明できる。しかしながら、その土地が本来のそうした建物の建築のためでなく、投機的に売買する目的で保有されているとしたら、それ以上建築工事を行う必要はない。こうした土地がラゴスやここアブジャでも見受けられたことからも、ナイジェリアにおいて不動産バブルが進んでいることが考えられるだろう。

それにしても、ここには建設途中の建物がたくさんある。それも、建設が進行中なのではなく、途中まで建設した後に、ぱったりそれを止めてしまって放置されたようなものが目立つ。もちろん、単純に資金が足りなくなって建設工事が続かなくなったという可能性もあるが、土地保有の手段として、こうしたことが行われるケースもあるようだ。イギリス植民地の土地制度では、土地の所有権は、植民地政府に属する。それぞれの土地は、商業用などと利用が定められて貸し出されている。その制度は今もまだ残っていて、こうした地上権(lease hold)の保有のために、例えば、ビルを2階分まで建てておく。これで、その土地に建物を建てて使う意思は表明できる。しかしながら、その土地が本来のそうした建物の建築のためでなく、投機的に売買する目的で保有されているとしたら、それ以上建築工事を行う必要はない。こうした土地がラゴスやここアブジャでも見受けられたことからも、ナイジェリアにおいて不動産バブルが進んでいることが考えられるだろう。

▽「血をさわるな!」

CBDを進んでいくと、ナイジェリア国立防衛大学を見ることができた。“National Defence College Nigeria”と書かれた門は水色、青、赤とポップな色で塗られている。門は開いており、厳重な警備をしている感じではない。門自体とその周辺はとてもきれいである。こうした地区にあることからも、防衛大学が重要な位置を占めていることは間違いない。依然として強い軍のプレゼンスを、ここでも感じることができた。

CBDを進んでいくと、ナイジェリア国立防衛大学を見ることができた。“National Defence College Nigeria”と書かれた門は水色、青、赤とポップな色で塗られている。門は開いており、厳重な警備をしている感じではない。門自体とその周辺はとてもきれいである。こうした地区にあることからも、防衛大学が重要な位置を占めていることは間違いない。依然として強い軍のプレゼンスを、ここでも感じることができた。

ゼニス(Zenith)というナイジェリアの銀行の建物が見えた。白地の建物は真ん中の部分が円形に出ていて、青のガラス張りになっている。近代的なデザインである。その看板の横には、ウエスタン・ユニオン(Western Union)の黄色い看板が立っている。これらはラゴスでもよく見かけたが、ここアブジャでも同様に多く見かける。

ゼニス(Zenith)というナイジェリアの銀行の建物が見えた。白地の建物は真ん中の部分が円形に出ていて、青のガラス張りになっている。近代的なデザインである。その看板の横には、ウエスタン・ユニオン(Western Union)の黄色い看板が立っている。これらはラゴスでもよく見かけたが、ここアブジャでも同様に多く見かける。

その次に、フランスの多国籍石油会社トタル(Total)のナイジェリア本社を通り過ぎた。全体はピンクに近い色で、真ん中の青いガラス張りの部分とその両脇の白がアクセントになっている。同じ造りのその建物が二つ並んでいた。その前にはトタルのガソリンスタンドがあった。

その次に、フランスの多国籍石油会社トタル(Total)のナイジェリア本社を通り過ぎた。全体はピンクに近い色で、真ん中の青いガラス張りの部分とその両脇の白がアクセントになっている。同じ造りのその建物が二つ並んでいた。その前にはトタルのガソリンスタンドがあった。

ここで住宅街に入っていき、今朝、朝食をとるために途中下車した警察官たちをピックアップした。そして再び幹線道路に戻った。CBDから離れると道の脇は赤土が露出するようになり、道がまだ完成していないことがわかる。ここの近くでゼミ生の一人が鼻血を出し、それが止まらなくなったため、車を道の脇に止めた。ガイド氏はその世話を親切にしてくれた。そして、「その血をそのままさわるな!」と周りに注意を促した。私たちには必ずしもピンとこない注意であるが、これは、他人の血からHIVに感染し、エイズを発症するリスクを警告しているのである。こうしたことから、HIVやエイズに対する教育が、ナイジェリアでは一般市民にも比較的きちんとなされていることがわかる。同行の警察官は車を止めている間、交通整理をしてくれていた。

ここで住宅街に入っていき、今朝、朝食をとるために途中下車した警察官たちをピックアップした。そして再び幹線道路に戻った。CBDから離れると道の脇は赤土が露出するようになり、道がまだ完成していないことがわかる。ここの近くでゼミ生の一人が鼻血を出し、それが止まらなくなったため、車を道の脇に止めた。ガイド氏はその世話を親切にしてくれた。そして、「その血をそのままさわるな!」と周りに注意を促した。私たちには必ずしもピンとこない注意であるが、これは、他人の血からHIVに感染し、エイズを発症するリスクを警告しているのである。こうしたことから、HIVやエイズに対する教育が、ナイジェリアでは一般市民にも比較的きちんとなされていることがわかる。同行の警察官は車を止めている間、交通整理をしてくれていた。

▽国立競技場 ―国家のプレゼンスとランドマーク建設の関係―

アブジャの町のはずれに位置しているこの国立競技場(National Stadium)は、先述のJulius Bergerによって、2003年に完成された建物であり、6万人を収容可能である。2014年に開催の英連邦サッカー大会は、この会場で開催予定である。ガイド氏によれば、最近では、二週間前に競技会で使用されたそうだ。

中に入ると、赤や黄色など派手な色の椅子をしつらえた観客席が目に入った。席は1階と2階に分かれていてその上部にはひさしがついており、半ドーム状になっている。こうしたデザイン面や機能面から、ドイツらしさを感じることができる。競技場は、四角い芝生の部分とその周りのトラックの部分でできている。芝生の中ではメンテナンスの人たちが3人働いていた。前方にはスクリーンも見受けられた。

中に入ると、赤や黄色など派手な色の椅子をしつらえた観客席が目に入った。席は1階と2階に分かれていてその上部にはひさしがついており、半ドーム状になっている。こうしたデザイン面や機能面から、ドイツらしさを感じることができる。競技場は、四角い芝生の部分とその周りのトラックの部分でできている。芝生の中ではメンテナンスの人たちが3人働いていた。前方にはスクリーンも見受けられた。

スタジアムの周りも、設備がきちんと整っていた。手洗い所やインフォメーションセンターが完備されている。駐車場も区画整理されている上、街灯も設置されていた。

スタジアムの周りも、設備がきちんと整っていた。手洗い所やインフォメーションセンターが完備されている。駐車場も区画整理されている上、街灯も設置されていた。

この国立競技場の建設にドイツが関与していることはほんの一例であり、アブジャの都市建設プロジェクトにはあらゆる国が参加している。そうはいっても、国立競技場のような主要なランドマークの建設に携わることは、単なる一企業のビジネスではなくナイジェリアの国家プロジェクトに参入するという意味を持つ。昨日聞き取りをしたように、アブジャの都市交通プロジェクトも、ドイツのコンサルタントが引き受けていた。

つまり、こうした建設は、ある国家においてプレゼンスを高めたい際に戦略的に利用されるという面があることが指摘できる。では、このナイジェリアの首都計画の中で、日本の建設会社のプレゼンスはどれだけあるのだろうか。この面での日本企業の決定的な立ち後れを、私たちは実感せざるを得なかった。

▽市の門(City Gate)

私たちは、次にアブジャの町の入り口である市の門(City Gate)へ向かった。一昨晩、空港から来る際にも通過したのだが、夜だったこともあり、はっきりと見るのは今日が最初である。車を降りて、ゲートへ向かった。ゲートは白くて真ん中に国の紋章、その上にナイジェリア国土の地図をかたどった国旗がついている。アブジャに入る側には“YOU ARE WELCOME”の文字が刻まれている。ゲートの通りの両脇には、これまたナイジェリア・カラーの入れ物に木が植えられている。また、同じ色でステージが作られてている。アブジャ側には、すぐそばに先ほどの競技場が見える。反対側には、これから私たちがロコジャに移動する際に通る二車線の道路が続いているのが見える。ここは国家行事や特別なセレモニーがある際に利用される。ゲートの周りはロータリーになっており、政府要人を迎える際にはその真ん中の道が開放され、歓待される。

私たちは、次にアブジャの町の入り口である市の門(City Gate)へ向かった。一昨晩、空港から来る際にも通過したのだが、夜だったこともあり、はっきりと見るのは今日が最初である。車を降りて、ゲートへ向かった。ゲートは白くて真ん中に国の紋章、その上にナイジェリア国土の地図をかたどった国旗がついている。アブジャに入る側には“YOU ARE WELCOME”の文字が刻まれている。ゲートの通りの両脇には、これまたナイジェリア・カラーの入れ物に木が植えられている。また、同じ色でステージが作られてている。アブジャ側には、すぐそばに先ほどの競技場が見える。反対側には、これから私たちがロコジャに移動する際に通る二車線の道路が続いているのが見える。ここは国家行事や特別なセレモニーがある際に利用される。ゲートの周りはロータリーになっており、政府要人を迎える際にはその真ん中の道が開放され、歓待される。

▽軍による拘束 ―ナイジェリアにおける軍のプレゼンスの強さ―

市の門を後にし、車へ乗り込み出発しようとしたとき、制服を着た強面のナイジェリア人に止められた。軍の関係者であるようだ。そのまま、ゲートの横にある小さな事務所のようなところでガイド氏と先生、ゼミ生一人は尋問されることになった。ここの市の門に入る許可があったのか、といったことが話の中心であったようだ。私たちは、ここアブジャから護衛のために警察官二人に同行してもらっている。これまでの検問は彼らが挨拶をするとあっさり通してくれたりしたのだが、今回ばかりはそう簡単に事が運ばない。

なぜ今回、このような事態になったのかは、過去何回もクーデタが起こったことのあるナイジェリアの事情と関連してくる。こうした国家行事が営まれるような場所で、特に許可もなくうろうろしている人たちの存在は、クーデタ防止や治安維持の観点から言えば好ましくない。加えて、ナイジェリアにおいて、軍と警察の仲は良くないらしい。軍は、警察より上にいるという認識なので、警察が勝手に自分たちの領域に外国人を入り込ませたとなっては、当然面白くないのだろう。実際、やりとりをしている間にも軍の人が警察をバカにしたような態度をとることがあったという。

先に車に戻って待機していたのだが、それでもかなり怖い気持ちを味わった。10分ほどたったところでようやく無罪放免になったものの、警察官の効力があまり効かない場面に遭遇して、改めてナイジェリアにおける軍の力の強さを知る思いがした。

▽アブジャ郊外 ―Service Personの都市スプロール―

アブジャの町に別れを告げ、ここからは次の目的地、ニジェール川とベヌエ川の合流地点にあるロコジャに一路向かうことになる。

アブジャに通勤する、高級官僚など以外の“service person”と呼ばれる補助労働に従事する人たちは、その給料水準や生活水準から照らし合わせると、家賃が高いアブジャの都市計画区内に住むことができない。これらの人々の住宅は、都市計画区外の郊外に立地している。

実際、City Gateを後にしてから、道沿いに家がちらほら見えるようになった。しかしながら、それはいわいるアパートや集合住宅のようなものではない。トタン屋根の小屋のような粗末な家がごちゃっと集まった、都市スプロールが展開している。家畜もしばしば見受けられ、首都のすぐ近くとは思えない印象を受ける。

おそらく従業員を乗せていると思われるJulius Bergerのバスや、アブジャ市内に走っている青いミニバスが走っているのを見かけた。ここに住む人びとは、毎日50kmほどの長距離通勤を強いられているのである。道の脇には、そうしたアブジャに通勤する郊外在住者向けの広告用の看板を多く見かけた。

道は、ロコジャへ向かう道と空港に行く道とに途中で分かれており、私たちは一昨晩に通った方ではなく、前者の道に向かった。

しばらくすると、道ばたにはイモや果物などを扱うローカル・マーケットが現れた。車やバスで通勤する人を客の対象としているようである。同じようなマーケットが、広い駐車場のような区画の中で開かれていた。これは道ばたのものより規模が大きく、車で乗り付けて買い物に来る客をターゲットにしているようである。

しばらくすると、道ばたにはイモや果物などを扱うローカル・マーケットが現れた。車やバスで通勤する人を客の対象としているようである。同じようなマーケットが、広い駐車場のような区画の中で開かれていた。これは道ばたのものより規模が大きく、車で乗り付けて買い物に来る客をターゲットにしているようである。

大学の施設もこの付近に見受けられた。一部の都市機能は、計画的に分散が図られていることも分かる。

▽ロコジャへ至る道 ―危険な運転マナーと事故多発地帯―

アブジャから遠ざかるにつれて、道の脇がひらけた低地の草木になってくる。すなわち、植生はサバンナの様相である。途中、ニジェール川を渡り、湿地帯のような所を通る。集落がときおり車窓から眺められる。あまりきれいではない倉庫のような家と、木でできた物干しに洗濯物が干してある。一カ所に十軒ほどの家が集中している。

道路は、極めて良い状態であった。しかしながら、道幅が充分にあるわけではないのに無謀な追い越しをする車が目立つ。私たちの車もその例外ではない。対向車がちゃんと見えないにも関わらず、対向車線にはみ出して車体の長いトラックを追い越したりするときは、生きた心地がしなかった。そうしたこともあって、この道路はナイジェリアでも事故が多い道路だそうだ。

ロコジャ市内巡検part1

▽ロコジャ市内 ―ラゴス、アブジャと異なる様相―

ロコジャに近づいてくると、道ばたに看板やマーケットが増えてくる。二階建てのアパートの二階部分が居住スペースになっていて、一階部分をテナントにしている建物がある。その駐車場部分の手前、大通りに面した所には、パラソルや小さな小屋の中で小さな電気製品や食べ物を扱っている店が出ている。住居スペースは狭く、屋根がくずれている家も見受けられる。

ロコジャに近づいてくると、道ばたに看板やマーケットが増えてくる。二階建てのアパートの二階部分が居住スペースになっていて、一階部分をテナントにしている建物がある。その駐車場部分の手前、大通りに面した所には、パラソルや小さな小屋の中で小さな電気製品や食べ物を扱っている店が出ている。住居スペースは狭く、屋根がくずれている家も見受けられる。

町中に入ってそのような風景が続く中、“motel”や“guest house”と書かれた看板がちらほら見えてきた。これは宿泊所を指しているが、それはナイジェリア人向けのものであったり、朽ちかけた建物であったりと、私たちがこれまで泊まってきたホテルとはかなり異なるものである。ラゴスやアブジャと比べて、この三番目の都市はかなり様相が異なることがわかってきた。

道路は赤茶けていて舗装されていない所が多い。Okadaと呼ばれるバイクタクシーに乗った人々が多く道を行き交う。道沿いには自宅を兼ねた商店が並んでいて、店先に人が座っていることが多い。土曜日であるが、道にはどこにでも人がいる。また、ここに来て町中にヤギなどの家畜がうろうろしているのが目につく。がれきやゴミが落ちている所も多く、町全体がナイジェリア一般市民の居住区となっていることがわかる。

道路は赤茶けていて舗装されていない所が多い。Okadaと呼ばれるバイクタクシーに乗った人々が多く道を行き交う。道沿いには自宅を兼ねた商店が並んでいて、店先に人が座っていることが多い。土曜日であるが、道にはどこにでも人がいる。また、ここに来て町中にヤギなどの家畜がうろうろしているのが目につく。がれきやゴミが落ちている所も多く、町全体がナイジェリア一般市民の居住区となっていることがわかる。

つまり、ロコジャは二重経済の下層の地域中心となっている都市であり、二重経済の上層向けのものであるスーパーマーケットや銀行を見かけることはなかった。確かにロコジャは歴史的都市であり、かつて英植民地時代に首都だったことのある都市であるが、現在は二重経済の上層の都市ネットワークからは外れ、都市としてのランクは低次であることがわかる。

▽ホテル「ノスタルジア」到着

ホテルまでの道がわからなくなった私たちは、Okadaを呼び止めてホテルまで先導してもらうことにした。このようにガイド氏がOkadaを利用することはときどきあった。その際のお礼には200ナイラほどをいつも渡していた。

ロコジャの街はずれの道を曲がり、私たちはホテル“ノスタルジア”に到着した。市内からは離れた所にあり、アブジャから町中に入ってきたときに見たような、ナイジェリア人向けの宿泊所のたぐいではないかと不安だったが、実際はリゾートホテルと見間違えるようななかなかのホテルであった。入り口には立派な門があり、ガードマンが常駐していた。ホテルのレセプションの床は石張りで、大理石のテーブル、革張りのソファー、壁には薄型テレビがある。受付ではパソコンを操作して客室を管理していた。

レストランが併設されており、私たちはそこで遅めの昼食を取った。スパゲッティーと胡椒が利いた鶏肉入りのスープを食べた。スパゲッティーは麺がとても短かった。スープの方はナイジェリアにおける定番の味である。部屋はレセプションのある建物から出て、独立した二部屋ずつの棟になっている。冷蔵庫やテレビも完備してあり、これまでのホテルの中でもグレードが高い方である。

ロコジャはイギリスがナイジェリア北部支配の足がかりとして築いた拠点であり、植民地時代の初期には、多くのイギリス人官僚、行政官、ビジネス・パーソンがこの土地に関与していた。今でもその人達の子孫がお墓参りに訪れるようだ。こうした植民地時代の遺産を見に来る滞在は「ノスタルジー・ツーリズム」と呼ばれ、ナイジェリアのような植民地経験の歴史がある国では、観光の一形態として成り立つほどのものとなっている。そうした事情から、このような低次都市にも関わらず、こうした外国人向けの中高級ホテルが存在しているのである。道の途中で見たナイジェリア人向けの宿泊所とは全く違う価格体系に属し、違う機能を持つものである。

▽ニジェール川・ベヌエ川の合流地点 ―かつての奴隷貿易の拠点―

ホテルを出発し、ロコジャ市内の巡検に出た。私たちは始めにニジェール・ベヌエ川の合流地点が見渡せる所に向かった。うっそうとした森に囲まれたパティ山という山の山中を車で上っていく。露出した山肌は赤茶けている。道は舗装されていなく所々には穴が空いている。途中のわき水が出ている場所では、地元の人がバイクを洗っていた。

ホテルを出発し、ロコジャ市内の巡検に出た。私たちは始めにニジェール・ベヌエ川の合流地点が見渡せる所に向かった。うっそうとした森に囲まれたパティ山という山の山中を車で上っていく。露出した山肌は赤茶けている。道は舗装されていなく所々には穴が空いている。途中のわき水が出ている場所では、地元の人がバイクを洗っていた。

ヘアピンカーブを何回も曲がって、山の頂上にたどり着いた。頂上付近は平坦になっていて、山全体が台形になっているのが分かる。眼下を見下ろすと、赤茶色の家々が密集している町があり、その先に、二つの大河が一つに合流してY字型になっている様子が観察できた。手前がナイジャー川で、その奥がベヌエ川である。川の中州に人が住んでいる様子はない。対岸にも大きな集落は見えない。こちらの山側の麓にだけ町がある様相である。ガイド氏によれば、この川には水力発電用のダムの建設が予定されている。もし、完成すれば町の電気はすべて補えるそうだ。

ヘアピンカーブを何回も曲がって、山の頂上にたどり着いた。頂上付近は平坦になっていて、山全体が台形になっているのが分かる。眼下を見下ろすと、赤茶色の家々が密集している町があり、その先に、二つの大河が一つに合流してY字型になっている様子が観察できた。手前がナイジャー川で、その奥がベヌエ川である。川の中州に人が住んでいる様子はない。対岸にも大きな集落は見えない。こちらの山側の麓にだけ町がある様相である。ガイド氏によれば、この川には水力発電用のダムの建設が予定されている。もし、完成すれば町の電気はすべて補えるそうだ。

▽打ち棄てられたルガードのゲストハウス跡とバオバブの樹

頂上には、ナイジェリア英植民地の初代総督、ルガードのゲストハウス跡が見えた。ロコジャの町を俯瞰できるこの場所にルガードは訪れ、ここに泊まっていたという。ちょうど別荘のような感じで利用していたようだ。ちなみに、このルガードは「ナイジェリア」とこの地域に命名を行った人物としても有名である。その後、1907年より、香港英植民地の総督も務め、任期中に香港大学を創設するなど、東アジアとも関係が深い。

建物自体は、レンガでできた門のようなものが残っているだけで、それも草むらの中に隠れていた。指摘されなければ、それとわからずに通り過ぎていたと思う。見捨てられて朽ち果てていた建物であった。ノスタルジー・ツーリズムの興隆を目指すのならば、こうした建物のメンテナンスはそれには欠かせないものとなってくるが、そうした視点はまだナイジェリアにはあまりないようだ。

建物自体は、レンガでできた門のようなものが残っているだけで、それも草むらの中に隠れていた。指摘されなければ、それとわからずに通り過ぎていたと思う。見捨てられて朽ち果てていた建物であった。ノスタルジー・ツーリズムの興隆を目指すのならば、こうした建物のメンテナンスはそれには欠かせないものとなってくるが、そうした視点はまだナイジェリアにはあまりないようだ。

少し移動した所に今度はきれいな建物が見えた。周りには電塔が立っている。この建物は、国営と民営のテレビ局の中継施設だそうだ。

少し移動した所に今度はきれいな建物が見えた。周りには電塔が立っている。この建物は、国営と民営のテレビ局の中継施設だそうだ。

このあたりの土壌は肥沃で、肥料なしでも植物がよく育つという。実際に、とうもろこしやトマトが植えられているのを見ることができた。また、目の前に広がる森には猿が住んでいるという。そして、近くには立派なバオバブの木があった。木には文字が刻みつけられている。おそらく観光に来た人々がメッセージを残していくのだろう。それなりに観光の目的地にはなっているようだ。

このあたりの土壌は肥沃で、肥料なしでも植物がよく育つという。実際に、とうもろこしやトマトが植えられているのを見ることができた。また、目の前に広がる森には猿が住んでいるという。そして、近くには立派なバオバブの木があった。木には文字が刻みつけられている。おそらく観光に来た人々がメッセージを残していくのだろう。それなりに観光の目的地にはなっているようだ。

▽王立ニジェール会社(Royal Niger Company)の存在

王立ニジェール会社 Royal Niger Companyは、王立の会社であり、イギリス植民地政府から勅許状を得て特権的に貿易を独占していた。イギリス植民地支配においてその存在感は大きく、ロコジャにおける商業、政治に大いに関与していた。しかしながら、一般商人の自由貿易要求が高まる中でこうした王立会社はその役割を終えていった。イギリスの支配はより公式の「植民地」経営に移っていくことになる。こうしたシフトはイギリス植民地に典型的な流れであり、インドや香港についても認めることができる。

植民地史博物館 Museum of Colonial History

▽植民地史博物館

次に、私たちは、植民地史博物館に向かった。

2006年にコギ(Kogi)州政府によって建てられたこの博物館には、植民地時代を中心とした写真資料などが展示されている。ルガードロードに位置し、建物は高床式で、階段を上がるとすぐ入り口になっている。屋根はトタンで壁はクリーム色であった。その広さは少し大きめのレストランぐらいだ。建物の前には、ルガード卿の胸像や、浮標、ブイが展示してあった。こうした浮標やブイは当時ニジェール川が水運の要所であったことを表しているものである。

2006年にコギ(Kogi)州政府によって建てられたこの博物館には、植民地時代を中心とした写真資料などが展示されている。ルガードロードに位置し、建物は高床式で、階段を上がるとすぐ入り口になっている。屋根はトタンで壁はクリーム色であった。その広さは少し大きめのレストランぐらいだ。建物の前には、ルガード卿の胸像や、浮標、ブイが展示してあった。こうした浮標やブイは当時ニジェール川が水運の要所であったことを表しているものである。

中の展示はほとんどが写真で、展示された写真の下には、英語で少し説明書きがある。また、時系列に展示してありそれぞれの時代には、冒頭に英語による説明が加えられていた。時代ごとに部屋が区切られていて、入り口からまず右側に進みぐるっと回るようになっている。その構成は、ナイジェリア全体の歴史の後にロコジャの歴史が説明されているものであった。

英植民地ナイジェリアの歴史

▽Pre-Colonial Era

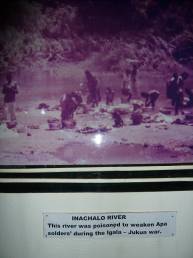

中に入るとまず、植民地時代前史の説明があった。ナイジェリアには植民地以前に、すでに多くの王国や独立共同体が存在した。博物館の方の説明によると、それぞれの共同体は独自の行政・政治制度を有していた。その指導者は、“Oba”(ヨルバ族の族長)、“Emir”(イスラム教徒の首長)、“Attah”、“Ohinoyi”、“Etsu”、“Obong”などと呼ばれている。これらの王国は高度に統治され、それぞれの共同体の間では平和共存が保たれていたという。そして、その中でも有名な統治者の写真の展示が何枚か続いた。また、18世紀にあったジュクン戦争(Jukun War)という内戦で汚染された川の写真があった。川には毒がまかれ、未だにこの川の魚は食べることができないという。

中に入るとまず、植民地時代前史の説明があった。ナイジェリアには植民地以前に、すでに多くの王国や独立共同体が存在した。博物館の方の説明によると、それぞれの共同体は独自の行政・政治制度を有していた。その指導者は、“Oba”(ヨルバ族の族長)、“Emir”(イスラム教徒の首長)、“Attah”、“Ohinoyi”、“Etsu”、“Obong”などと呼ばれている。これらの王国は高度に統治され、それぞれの共同体の間では平和共存が保たれていたという。そして、その中でも有名な統治者の写真の展示が何枚か続いた。また、18世紀にあったジュクン戦争(Jukun War)という内戦で汚染された川の写真があった。川には毒がまかれ、未だにこの川の魚は食べることができないという。

▽Colonial Times

少し進むと植民地時代の展示があった。ナイジェリアの植民地行政は、ラゴスが1861年にイギリス植民地に編入されたときから始まった。植民地前にあった共同体の権力は、イギリスによる間接統治に利用された。伝統的な統治者の権威は、中央政府と人々を結びつける媒介として大きな力を発揮した。

1900年の王立ニジェール会社(Royal Niger Company)の撤退によって、ナイジェリア全体の植民地化が完成した。

1906年には、ラゴス植民地と南部保護領が併合され、同時にその首都はカラバルからラゴスに移動した。同様に1914年にはルガード卿によって、北部保護領と南部植民地・保護領が併合され、ナイジェリア植民地と保護領が正式に設立。ルガードはその初代総督となった。

そのルガードから最後の総督であるロバートソン卿までの総督の写真がずらりと展示されていた。総督は、主権者である英国王・女王の名代として支配する植民地の最高権力者であり、イギリスにとって植民地の歴史は、総督の歴史ともいえるものであった。

そのルガードから最後の総督であるロバートソン卿までの総督の写真がずらりと展示されていた。総督は、主権者である英国王・女王の名代として支配する植民地の最高権力者であり、イギリスにとって植民地の歴史は、総督の歴史ともいえるものであった。

この博物館は、こうしたイギリスの植民地に対する歴史観を一面では踏襲しているが、他方で、ルガードにそむいたエミール(首長)の墓の写真も掲示してあった。その首長たちの墓は、ここロコジャにある。イギリスに対抗した各地方の首長は、ロコジャに集められて幽閉され、不幸な最期を遂げた。

この博物館は、こうしたイギリスの植民地に対する歴史観を一面では踏襲しているが、他方で、ルガードにそむいたエミール(首長)の墓の写真も掲示してあった。その首長たちの墓は、ここロコジャにある。イギリスに対抗した各地方の首長は、ロコジャに集められて幽閉され、不幸な最期を遂げた。

明日、訪問することになるイギリスが作った“Lokoja Club”の当時の写真などもあった。

▽The First Republic

次に、独立に向けた動きとそれを牽引した人々の展示が続いた。

1960年10月1日にナイジェリアはイギリスから独立した。ナイジェリアのすべての行政委員会は、首相であるバロワ卿(Sir Abubakar Tafawa Balowa)によって代表されることになった。同年11月16日には、アジキウェ(Dr. Nnamdi Azikiwe)が三つの州、すなわち、北部・東部・西部からなる連邦の総督になった。連邦政体における権力は、二つの政党によって二分されていた。一つは、The Northern Peoples Congress(NPC)でありもう一つは、The National Council of Nigeria and Cameroon(N.C.N.C.)である。博物館の方の話によると、首相の存在というのは象徴的なものに過ぎなかったという。

1961年の国民投票と、1962年7月のAngro-Nigeria Defence Pactの解体によって、政治形態は大きく変わることになった。1963年10月1日にナイジェリアは連邦共和国になったが、一方でイギリス連邦の一員として留まることにもなった。1964年の投票は政治論争によって反故にされかけたが、成功に至った。

▽Military Regime

しかしながら、第一共和制は1966年の反乱によって終わりを迎えることとなった。クーデタを牽引した人々の写真の掲示が続いた。

ナイジェリアに軍事政権が初めて樹立されたのは1966年のことである。このとき実権を握ったイロンシ少将は、北部、西部、中西部、東部にそれぞれ軍の関係者を配置した。彼は、最高軍委員会と、連邦行政委員会という二つの体制によって政治を行った。しかしながら、頻繁に起こる軍の反乱や地域体制の確立によってイロンシ政権は同年に倒されることになった。

ロコジャの歴史

―自由貿易商人の拠点から植民地行政の拠点へー

ロコジャの都市史についての展示もあった。

▽自由貿易商人の拠点としてのロコジャ

1775年にアフリカ協会のためにニジェール川を探検したMungo Parkに刺激され、イギリス人探検家はあらゆる探検に乗り出した。ロコジャにおける彼らの第一の目的は、川の合流地点を利用することであった。

この地域には、アフリカ内陸部に覇権を及ぼしていたフランスも関心を示していたのだが、その侵出はイギリスに遅れをとった。イギリスは、アフリカの大西洋沿岸から内陸部に植民地支配のフロンティアを広げていた。この地域は、北部からその影響を広げてきたフランス勢力と、イギリス勢力とのフロンティアがぶつかり合う場になっていたのである。当時の内陸交通手段は、河川の舟運であり、ニジェール川・ベヌエ川の合流点にあるロコジャという地政学的拠点を確保することで、イギリスは内陸部のフランスに対抗して、西アフリカにおける勢力を拡大する重要な足がかりを築いた。

ロコジャは、水運を利用した奴隷貿易の拠点として重要な意味を持っていた。だが、イギリスの覇権が及ぶようになってから、その状況は変わった。当時、ロコジャを支配していたルガード卿によって奴隷貿易が停止されたのである。奴隷を運んでいる船を見つけた場合、その商人は逮捕され、奴隷は解放された。これは、これまで奴隷貿易に携わっていたポルトガル人の経済基盤をつぶし、旧来の植民地勢力の影響力を弱めるという結果を生んだ。

イギリスの産業が発展するにつれ、ロコジャは、北部から運ばれる綿などをイギリス本国におくる商業的な拠点としても、また成長するイギリス製造業の市場としても、注目されるようになっていった。この地域は、中継貿易の拠点から重要な商業の中心へと発展していったのである。

博物館には、初期に商人として入植したスコットランド人の写真も展示してあった。イギリス国内において、差別を受ける立場にあったスコットランド人は、イングランド人よりも積極的に植民地に進出していた。ほかに、ロコジャには、ポルトガル人も居住していた。

▽植民地行政の中心としての発展

1860年までには、イギリス人による永久居住区が形成され、機械によって地元資源のスムーズな開発が行われた。イギリス人居住者は、ニジェール川沿いに問屋や商店、工場を建設した。貿易船の航海の無事を祈る汽笛も鳴らされるようになった。貿易商人は、ケビ(Kebbi)、カノ(Kano)、ソコト(Sokoto)といった北部地域から、貿易の機会を求めてロコジャにやってきた。1865年にはイギリスの貿易の利益やイギリス人を守るために、ロコジャに領事館が設置された。自由貿易商人の活動のなかに、次第に公式の帝国主義の制度が入りこんできた。

1875年までには、Miller Brothers, the West African Company, the Central Africa Company, James Pinnokといった4つのイギリス系商社が、ニジェール川周辺で開業している。これらの会社は1882年に合併し、the United Africa Company(U.A.C.)という独占企業を形成した。会社は発展してthe National Africa Company(N.A.C.)と名前を変え、ロコジャにおける貿易を独占し、ライバルのフランス企業をすべて駆逐、あるいは買収し、ニジェール川・ベヌエ川の後背地での影響力を獲得した。1886年には、N.A.C.は、イギリス政府からその代理として、ニジェール川・ベヌエ川の合流地点の北部における行政権を認められた。それから先は、N.A.C.は王立ニジェール会社the Royal Niger Company(R.N.C.)として知られるようになる。

R.N.C.の活動は、1890年にイギリス政府がナイジェリア北部保護領の設置を宣言したときに、最高潮に達した。北部保護領誕生の記念式典は、ロコジャで執り行われ、ユニオンジャック(イギリス国旗)が掲揚された。これは、同時にR.N.C.の支配に終わりを告げるものであった。

1900年に北部保護領の首都となったが、1904年には、ロコジャは、北部保護領の本拠としての役割をズンゲル(Zungeru)に、その後に、カドゥナに明け渡すことになる。しかしながら、ロコジャがナイジェリアにおける初めてのイギリス人入植地であったことと、19世紀末から20世紀初頭にかけての国際貿易の重要拠点であったことは、その歴史に刻まれていると言える。

私たちは、案内をしてくれた博物館の方に対するお礼と、博物館のメンテナンスのためを兼ねた寄付を少々渡し、ロコジャ市内の巡検に戻るため博物館を後にした。

ロコジャ市内巡検part2

▽神聖三位一体教会Cathedral Church of the Holy Trinity

私たちは、大きな通り沿いにある神聖三位一体教会Cathedral Church of the Holy Trinityに寄ることにした。ここには、北部で一番初めに建てられた小学校もある。イギリス国教会(アングリカン)系のミッションスクールであり、1860年代頃に作られたようだ。教会の中に入れてもらうことはできなかったが、中で聖歌の練習している声を聞くことはできた。少し見えた中は暗く、照明はないようであった。補修工事をしているのだろうか、教会の周りには木でできた足場が組んであった。教会は白を基調とした色で、大きな窓を中心に左右に小さな窓が振り分けてある。

私たちは、大きな通り沿いにある神聖三位一体教会Cathedral Church of the Holy Trinityに寄ることにした。ここには、北部で一番初めに建てられた小学校もある。イギリス国教会(アングリカン)系のミッションスクールであり、1860年代頃に作られたようだ。教会の中に入れてもらうことはできなかったが、中で聖歌の練習している声を聞くことはできた。少し見えた中は暗く、照明はないようであった。補修工事をしているのだろうか、教会の周りには木でできた足場が組んであった。教会は白を基調とした色で、大きな窓を中心に左右に小さな窓が振り分けてある。

敷地内には、鉄の柵で囲まれている“Iron of Liberty”という記念碑があった。そこに書かれていたことは、ロコジャにおいて奴隷が解放された際に、鉄のポールに触ることをもって解放されたしるしとしたことから、これを現在、Iron of Libertyと呼んで保存しているのだそうだ。その碑の上には男の人の似顔絵が掲示してある。おそらく、これを建てた教会の関係者ではないかと推察した。

敷地内には、鉄の柵で囲まれている“Iron of Liberty”という記念碑があった。そこに書かれていたことは、ロコジャにおいて奴隷が解放された際に、鉄のポールに触ることをもって解放されたしるしとしたことから、これを現在、Iron of Libertyと呼んで保存しているのだそうだ。その碑の上には男の人の似顔絵が掲示してある。おそらく、これを建てた教会の関係者ではないかと推察した。

▽川沿いのマーケットと英国に反抗し追放された首長たちの墓

私たちは、車に戻るために大きな通りを横切った。そこは、ニジェール川に面した岸辺の地区で、大きな倉庫のようなものがあり、コカコーラやスプライトの瓶がつまった赤い箱が野外に山積みにされていた。ペプシコーラの倉庫もある。コカコーラのロゴがついたトラックも止まっている。ただし、倉庫は窓も壊れていたりついていなかったりして、衛生管理ができているとは到底思えないような作りであった。ここのあたりはかつて、王立ニジェール会社(R.N.C.)の事業拠点であった。今日では、水運は道路交通に取って替わられ衰退し、河川には運輸機能としての役割はもはやない。外洋を航海する舟の大きさは大きくなり、内陸河川の水運は流行らなくなったことも打撃となった。目の前の光景から、この場所にかつてあったはずの倉庫の姿を想い描いた。

私たちは、車に戻るために大きな通りを横切った。そこは、ニジェール川に面した岸辺の地区で、大きな倉庫のようなものがあり、コカコーラやスプライトの瓶がつまった赤い箱が野外に山積みにされていた。ペプシコーラの倉庫もある。コカコーラのロゴがついたトラックも止まっている。ただし、倉庫は窓も壊れていたりついていなかったりして、衛生管理ができているとは到底思えないような作りであった。ここのあたりはかつて、王立ニジェール会社(R.N.C.)の事業拠点であった。今日では、水運は道路交通に取って替わられ衰退し、河川には運輸機能としての役割はもはやない。外洋を航海する舟の大きさは大きくなり、内陸河川の水運は流行らなくなったことも打撃となった。目の前の光景から、この場所にかつてあったはずの倉庫の姿を想い描いた。

川沿いは、地元民向けのマーケットになっている。木の枠組みに布を被せただけのものや、トタンで囲んだだけのような建物が多い。洗濯物や野菜などの生鮮品をいれた洗面器のようなものを頭にのせて歩いている人が大勢いる。その横をバイクに乗った人が通りすぎ、人通りの多さは目を見張るものがある。川の対岸に向かう渡し舟には、あふれんばかりの人が乗っていた。川にもそうした舟を何艘か見ることができる。渡し場のような場所もマーケットの間にあるようであった。人びとの対岸への足はこうした木舟であることがわかった。

川沿いは、地元民向けのマーケットになっている。木の枠組みに布を被せただけのものや、トタンで囲んだだけのような建物が多い。洗濯物や野菜などの生鮮品をいれた洗面器のようなものを頭にのせて歩いている人が大勢いる。その横をバイクに乗った人が通りすぎ、人通りの多さは目を見張るものがある。川の対岸に向かう渡し舟には、あふれんばかりの人が乗っていた。川にもそうした舟を何艘か見ることができる。渡し場のような場所もマーケットの間にあるようであった。人びとの対岸への足はこうした木舟であることがわかった。

そのあと、私たちは植民地史博物館にも写真が展示されていたエミールの墓が、実際に町中に残っているので見に行った。北部のイスラム地域の植民地化を進めたイギリスの勢力に、北部の何人ものエミールたちが抵抗した。イギリスは、こうした言うことを聞かないエミールたちを排除して傀儡の現地人に取って替え、そのエミールたちをロコジャに移送して幽閉したのである。この地で不遇の死をとげたエミールの墓は、とても貧しい居住区の一角にあり、レンガ作りでトタン屋根という、周辺の家と同じ造りで、指摘されなければそれとはわからなかった。

そのあと、私たちは植民地史博物館にも写真が展示されていたエミールの墓が、実際に町中に残っているので見に行った。北部のイスラム地域の植民地化を進めたイギリスの勢力に、北部の何人ものエミールたちが抵抗した。イギリスは、こうした言うことを聞かないエミールたちを排除して傀儡の現地人に取って替え、そのエミールたちをロコジャに移送して幽閉したのである。この地で不遇の死をとげたエミールの墓は、とても貧しい居住区の一角にあり、レンガ作りでトタン屋根という、周辺の家と同じ造りで、指摘されなければそれとはわからなかった。

看板には“The Tomb of Late Etsu Nupemallan Abubakar Emir of Bida: Courtesy of 13th Etsu Nupe”と書かれていた。周辺の家はぼろぼろで赤土がむきだしの所を人びとが裸足で歩いている。その中で子供たちは、そのような過去の過酷なイギリス植民地支配の歴史を全く知らないかのように、サッカーに興じていた。

▽外国人墓地 ―メンテナンスされない植民地時代の遺跡―

次に立ち寄った場所は、外国人墓地である。白い塀に囲まれ、その上にはらせん状の鉄線がついている。中には木が何本か立ち並び、下は雑草がぼうぼうに生えている。その中に点々と白い十字架のお墓が並んでいる。ガイド氏によれば、この墓の90%ヨーロッパ人のものであるという。ナイジェリアで最大規模の外国人墓地のうちの一つで、600人ほどの墓があるそうだ。前述のように、今でもその子孫が墓参りに訪れるようだ。

しかしながら、パテ山のルガード・ハウスと同様に、メンテナンスはされておらず、雑草が茂って荒れた姿をさらしている。ロコジャには、ノスタルジー(ヘリテージ)・ツーリズムの観光資源となる潜在性を持つものがたくさんあるのだが、それらにはほとんど、修復や改修の手が加えられていない。また、イギリス植民地に由来する場所を一人で訪れようとしても、道しるべが全く整備されておらず、地図も販売されていない。都市としてのレベルも上述のように二重経済の下の部分であるので、外国人観光客が訪れる場所としての開発は発展途上といえる。ナイジェリアの観光開発に、遠い道のりを感じざるを得なかった。

しかしながら、パテ山のルガード・ハウスと同様に、メンテナンスはされておらず、雑草が茂って荒れた姿をさらしている。ロコジャには、ノスタルジー(ヘリテージ)・ツーリズムの観光資源となる潜在性を持つものがたくさんあるのだが、それらにはほとんど、修復や改修の手が加えられていない。また、イギリス植民地に由来する場所を一人で訪れようとしても、道しるべが全く整備されておらず、地図も販売されていない。都市としてのレベルも上述のように二重経済の下の部分であるので、外国人観光客が訪れる場所としての開発は発展途上といえる。ナイジェリアの観光開発に、遠い道のりを感じざるを得なかった。

▽ルガード・ハウス

そのあと私たちは、ルガード・ハウスと呼ばれる建物を見学した。これは、初代総督ルガードの邸宅として造られたものである。ガイド氏によれば、現在はコギ州政府の観光局の事務所として使用されているようだ。この建物はイギリスから持ってきた材料で作られていて、築100年以上経っている。気温対策と山からの水で浸食されるのを防ぐために、高床式になっている。建物の周りにも同様の目的で木が植えてある。建物には、イギリス植民地の建物によく見られるバルコニーがついていた。全体として、極めて質素な造りであり、建物を通じて植民地政府の威厳を表明しようとしたあとは見られない。むしろ、この建物から伝わってくるのは、どのような困難な生活環境を乗り越えてでも、ここを大英帝国の版図に組み入れたいという、ルガードの強い意志である。ルガードはこの質素な建物に一年住み、私たちが翌日見かけるGovernment Houseに移ったという。

そのあと私たちは、ルガード・ハウスと呼ばれる建物を見学した。これは、初代総督ルガードの邸宅として造られたものである。ガイド氏によれば、現在はコギ州政府の観光局の事務所として使用されているようだ。この建物はイギリスから持ってきた材料で作られていて、築100年以上経っている。気温対策と山からの水で浸食されるのを防ぐために、高床式になっている。建物の周りにも同様の目的で木が植えてある。建物には、イギリス植民地の建物によく見られるバルコニーがついていた。全体として、極めて質素な造りであり、建物を通じて植民地政府の威厳を表明しようとしたあとは見られない。むしろ、この建物から伝わってくるのは、どのような困難な生活環境を乗り越えてでも、ここを大英帝国の版図に組み入れたいという、ルガードの強い意志である。ルガードはこの質素な建物に一年住み、私たちが翌日見かけるGovernment Houseに移ったという。

中にはいると、廊下があって4、5個の部屋が並んでいた。そのうちの一つに入ると、会議室として使用されていた部屋であった。円卓状の机があり、周囲の壁にはおそらく州政府の関係者であろう写真がかけられていた。ほとんどが軍服姿の人である。また、額に入ったルガードの似顔絵もかけられていた。建物の傷みが激しく、ここもやはりあまりメンテナンスがされていないようであった。

中にはいると、廊下があって4、5個の部屋が並んでいた。そのうちの一つに入ると、会議室として使用されていた部屋であった。円卓状の机があり、周囲の壁にはおそらく州政府の関係者であろう写真がかけられていた。ほとんどが軍服姿の人である。また、額に入ったルガードの似顔絵もかけられていた。建物の傷みが激しく、ここもやはりあまりメンテナンスがされていないようであった。

▽第一次世界大戦の記念碑

―メモリアルが意味するナイジェリアのメンタリティー―

最後に私たちは、植民地創設期の歴史を離れ、第一次世界大戦の記念碑を見た。この碑は、道路の脇にある草むらに突如現れた。ドイツ軍と戦ったイギリス軍のメモリアルとして、“Cameroons, 1914”と“East Africa, 1918”と書かれた白い土台の上に大砲が乗っている像があった。また、白い壁には黒いプレートが掲げてあって、上の方にイギリス人の軍人の名前が大きく書かれており、その下にはイギリス軍として戦ったナイジェリア人の番号と名前が上のものよりははるかに小さい文字で刻まれていた。さらに、ナイジェリア・カラーで作られた朝礼台のようなものがあり、ガイド氏によればここで記念式典をするそうである。

最後に私たちは、植民地創設期の歴史を離れ、第一次世界大戦の記念碑を見た。この碑は、道路の脇にある草むらに突如現れた。ドイツ軍と戦ったイギリス軍のメモリアルとして、“Cameroons, 1914”と“East Africa, 1918”と書かれた白い土台の上に大砲が乗っている像があった。また、白い壁には黒いプレートが掲げてあって、上の方にイギリス人の軍人の名前が大きく書かれており、その下にはイギリス軍として戦ったナイジェリア人の番号と名前が上のものよりははるかに小さい文字で刻まれていた。さらに、ナイジェリア・カラーで作られた朝礼台のようなものがあり、ガイド氏によればここで記念式典をするそうである。

ここからわかるのは、第一次世界大戦はヨーロッパのみで行われたわけではなく、植民地も戦地となったということである。第一次世界大戦は、20世紀最初の世界規模で戦われた戦争で、最後の帝国主義戦争と位置づけられるものである。アフリカにおける植民地再分割戦争という一面も指摘できる。

ただし、私たちがここで疑問に感じたのは、このメモリアルに対するナイジェリアのメンタリティーである。ナイジェリアはいわば宗主国の帝国主義戦争に巻き込まれた被害者側であり、それを恨みに思っても当然の立場にあると言える。しかしながら、この場所は、今でも国家行事としての記念式典の会場として使われている。

そこから考えられるのは、ナイジェリアはイギリスの植民地統治に対して連続性を感じているのではないかということである。現在のナイジェリアの国民国家としてのアイデンティティの基盤や拠り所には、イギリスが深く関与している。すなわち、ウエストファリア的な領域性を持つ国民国家としてのナイジェリアを有界化したのは、宗主国イギリスであり、その区画は極めて人為的な上置境界であった。今でも唯一の国内共通言語が、英語であることもその名残である。このことから、ナイジェリアは植民地経験を今の国家の姿と連続的に捉えざるを得ない。

これと対極にあるものとして、日本と朝鮮の関係、イギリスとビルマ(ミャンマー)の関係が指摘できる。これらのケースでは、その植民地支配は今日の国家のあり方からは断続して捉えられ、植民地主義は激しく指弾されている。

私たちは、その違いは、植民地化される以前にその領域を国家として有界化し、共通言語の下に統一した王朝があったか否かが関係しているのではないかと考察した。そのような場合、植民地宗主国は、単なる一時の侵略者でしかない。こうした記念碑からもナイジェリアの国家としての立場を観察することができ、大変意義深かった。

日が暮れてきたので、私たちは一路、ホテルに戻り夕食を終えて就寝した。巡検5日目の今日は、アブジャとロコジャという性格の大きく異なる二つの町を一日のうちに巡検できたという貴重な日であった。