ホテルを出発、インタビューへ

▽ホテルから観光局へ

首都アブジャには、政府機関や国際機関が多く集まっている。私たちは、そのうちの4つでインタビューの予定がある。コンチネンタルブレックファーストで、

朝食を終えた私たちは、最初の訪問先であるアブジャ観光発展局に向かった。

首都アブジャには、政府機関や国際機関が多く集まっている。私たちは、そのうちの4つでインタビューの予定がある。コンチネンタルブレックファーストで、

朝食を終えた私たちは、最初の訪問先であるアブジャ観光発展局に向かった。

アブジャは首都だけあって、道路には信号機があり、きちんと機能していた。待ち時間をカウントする電光掲示や歩行者用の信号機もあり、道路インフラの整備に関しては、申し分ない印象を受ける。何カ所かバス停を通り過ぎ、人が列を作って並んでいる姿を見かけた。実際、赤や黄色の路線バスが走っているのを途中、何度か目にした。他にもミニバスを多く見かけた。アブジャでは公共交通機関も発達しているようだ。一方で、ラゴスでたくさんいたバイクタクシーを見ることはなかった。これに関しては、規制の法律があるのかもしれない。実際、コートジボワールの都市、アビジャン(Abidjan)やガーナの首都アクラ(Accra)ではバイクタクシーは禁止されている。

アブジャは首都だけあって、道路には信号機があり、きちんと機能していた。待ち時間をカウントする電光掲示や歩行者用の信号機もあり、道路インフラの整備に関しては、申し分ない印象を受ける。何カ所かバス停を通り過ぎ、人が列を作って並んでいる姿を見かけた。実際、赤や黄色の路線バスが走っているのを途中、何度か目にした。他にもミニバスを多く見かけた。アブジャでは公共交通機関も発達しているようだ。一方で、ラゴスでたくさんいたバイクタクシーを見ることはなかった。これに関しては、規制の法律があるのかもしれない。実際、コートジボワールの都市、アビジャン(Abidjan)やガーナの首都アクラ(Accra)ではバイクタクシーは禁止されている。

▽アブジャの町の構造

昨日、ンナムディ・アジキウェ国際空港に到着したのが夜だったため、町の様子を見るのは今朝が始めてであった。これまで私たちがいた喧噪の町ラゴスとは異なり、アブジャの朝の町はナイジェリアにいることを忘れさせるような落ち着きを感じられる。アブジャは標高が600mほどであり、比較的涼しい所に位置していると言える。

アブジャは1991年にラゴスから移転されたナイジェリアの首都である。ラゴスとは異なり、典型的な計画都市の様相となっている。一番北東に国会議事堂があり、そこから南西に真っ直ぐに伸びる平行な二本の道が、始めに行政機関の密集地、次にビジネス街、最後にアブジャの入り口のゲートに続いていく構造である。また、国会議事堂の後方にアソ(Aso)・ロックという山があり、その山の裏に大統領官邸がある。国会議事堂を正面から見ると真後ろに山があり、強い政治権力を感じさせていた。また、印象的であったのはその二本の道上にキリスト教会とモスクとが、国会議事堂を正面にほぼ左右対称に存在し、宗教の面における互いの強調を感じさせる構造であったことだ。住宅はビジネス街の周辺に存在し、高くても4,5階建てぐらいまでのアパートが乱立していた。ただし、こうして計画された都市には、貧困層の人びとは住むことができず、そうした人びとはアブジャの町の周辺に住居を構えざるをえなくなる。

アブジャ観光発展局

Abuja Tourism Development Board(ATDB)

▽敷地内の違法建築

私たちは、アブジャ観光発展局に到着し、大きな鉄製の門を開けてもらい、敷地内に入った。インタビューがはじまるまでにまだ時間があったので、私たちは観光局の建物を見て回った。何十台も収容できるような広い駐車場のわきに、草で葺いた円錐型の屋根に鉄のドアがついている赤いレンガの建物が、10軒ほど連なっていた。その壁には赤いペンキで大きく×印が書かれている。これは店として建てられたらしいのだが、当初の計画にないものだとして連邦政府から取り壊しの指示があるという。

私たちは、アブジャ観光発展局に到着し、大きな鉄製の門を開けてもらい、敷地内に入った。インタビューがはじまるまでにまだ時間があったので、私たちは観光局の建物を見て回った。何十台も収容できるような広い駐車場のわきに、草で葺いた円錐型の屋根に鉄のドアがついている赤いレンガの建物が、10軒ほど連なっていた。その壁には赤いペンキで大きく×印が書かれている。これは店として建てられたらしいのだが、当初の計画にないものだとして連邦政府から取り壊しの指示があるという。

ここの敷地は連邦政府の所有である。しかしながら、この場所における運営・計画はアブジャ州政府に委ねられている。 つまりこの状況からは、ここでビジネスをやりたいという州政府の革新的な態度が、保守的な連邦政府に認められないといった構図が浮かび上がる。 ナイジェリアにおいてこうした革新的あるいは効果的な試みは、州政府主導で行われることが多い。それは州政府はより機動性が高く、 市民のニーズをひろってそれを計画に移すことが容易であるからだ。そうした州政府の柔軟性やニーズが、 連邦政府によって阻害され計画が頓挫してしまうということはナイジェリアでよく見られるケースと言える。

▽エクウェンシ文化芸術センター

ナイジェリアの有名な政治家・文学者であるCyprian Ekwensi (1921~2007)の名前をとって名付けられているエクウェンシ文化芸術センター(Cyprian Ekwensi Centre for Arts and Culture)の建物に入った。このCyprian Ekwensi Centreには1992年の5月に設立されたアブジャ芸術・文化評議会が入っている。建物までは長い階段があり、そこでは観光バスで乗り付けた団体が記念撮影をしていた。エヌグ州からやってきた団体らしい。他に同様の団体を4つほど見かけた。皆、民族衣装を着ていて、その衣装、入れ墨、化粧などから出身地・民族が判断できるという。カトリックの聖歌隊のコンクールを行っている最中で、それに参加するためにナイジェリア全国、それぞれの地域から集まっているようだった。

ナイジェリアの有名な政治家・文学者であるCyprian Ekwensi (1921~2007)の名前をとって名付けられているエクウェンシ文化芸術センター(Cyprian Ekwensi Centre for Arts and Culture)の建物に入った。このCyprian Ekwensi Centreには1992年の5月に設立されたアブジャ芸術・文化評議会が入っている。建物までは長い階段があり、そこでは観光バスで乗り付けた団体が記念撮影をしていた。エヌグ州からやってきた団体らしい。他に同様の団体を4つほど見かけた。皆、民族衣装を着ていて、その衣装、入れ墨、化粧などから出身地・民族が判断できるという。カトリックの聖歌隊のコンクールを行っている最中で、それに参加するためにナイジェリア全国、それぞれの地域から集まっているようだった。

はじめに門をくぐると、四方を建物に囲まれた中庭のような広場があった。そこには模擬店のようなテントが張られていて、それぞれの下には白いテーブルといすが置いてある。そのテントの一つに人がいて、色とりどりの布や衣服がそろっている。この民族衣装を着た女性は、土産物としてこれらのものを扱っているという。ここで、水岡先生が布地を2000ナイラで購入した。他にも人がいるテントがあって、そこではキリスト教関連の本を売っていた。また、そのテントの幕には聖書の物語を描いた絵が飾ってあった。人がいるのはこの二軒だけで、他のテントはすべて空いていた。時間がなくて訪問はかなわなかったが、先には美術館などがあるようだった。

はじめに門をくぐると、四方を建物に囲まれた中庭のような広場があった。そこには模擬店のようなテントが張られていて、それぞれの下には白いテーブルといすが置いてある。そのテントの一つに人がいて、色とりどりの布や衣服がそろっている。この民族衣装を着た女性は、土産物としてこれらのものを扱っているという。ここで、水岡先生が布地を2000ナイラで購入した。他にも人がいるテントがあって、そこではキリスト教関連の本を売っていた。また、そのテントの幕には聖書の物語を描いた絵が飾ってあった。人がいるのはこの二軒だけで、他のテントはすべて空いていた。時間がなくて訪問はかなわなかったが、先には美術館などがあるようだった。

このセンターの中に観光局の事務所が入っており、私たちはその建物まで進んでいった。

▽アブジャ観光発展局の組織概要

これからインタビューを行うアブジャ観光発展局(Abuja Tourism Development Board)は、アブジャ市に属する組織である。2006の7月に開局し、アブジャが位置するFederal Capital Territory (FCT)の観光のプロモーションを行っている。ATDBは三つの部門に分かれている。1, 運営・財政部門 (Admin and Finance)、2,旅行受け入れ部門 (Travel and Hospitality)、3,マーケティング・投資促進部門 (Marketing and Investment Promotion) である。他にも統計資料を作成する部署がある。スタッフは総勢58名となっている。

ナイジェリア全体の観光を扱う組織はナイジェリア観光開発公社

(Nigeria Tourism Development Corporation)NTDC、という政府組織として別にある。また、それぞれの州ごとにも観光局がある。NTDCは、アブジャや他の州政府の観光局を監督し、それぞれの組織の相互協力を促す役目も担っている。

オフィス自体はアフリカの伝統的な家を模したような造りであった。建物は円形で、中央部分が中庭になっている。ドーナッツ状の廊下を歩くと、コピー機やパソコンが置いてある部屋も見える。私たちが案内された部屋は、十畳ほどの大きさであった。ビデオデッキやエアコンが備わっていて、政府高官の肖像や観光プロモーション用の写真などが額に飾って置いてある。壁は木でできていて、床はワインレッド色の絨毯であった。

オフィス自体はアフリカの伝統的な家を模したような造りであった。建物は円形で、中央部分が中庭になっている。ドーナッツ状の廊下を歩くと、コピー機やパソコンが置いてある部屋も見える。私たちが案内された部屋は、十畳ほどの大きさであった。ビデオデッキやエアコンが備わっていて、政府高官の肖像や観光プロモーション用の写真などが額に飾って置いてある。壁は木でできていて、床はワインレッド色の絨毯であった。

▽プロモーションビデオの上映

まず、私たちはアブジャの魅力や観光資源をプロモーションする10分ほどのビデオを見た。アブジャは1976年にナイジェリアの中央に作られた計画首都であり、自然に囲まれていて、郊外には周辺都市が形成されている。ビデオでは、道路の整備、公共交通機関の発達など、FCTによるインフラ整備が進んでいることをアピールしていた。また、あらゆる政府機関が集まっていること、国際会議のホストとしての役割、サッカーの開催地であることなども謳っている。ホテルや動物園、美術館、ショッピングモールなどの施設の充実も述べている。投資の環境が整っていることにも言及していた。

アブジャの交通機関に関して、アブジャには国際空港や整った道路があり、飛行機による空の移動、車による陸の移動が可能である。しかしながら、鉄道に関してはアブジャに線路は通っておらず、鉄道でのアクセスはできない。後のインタビューでも鉄道の欠如については触れられず、そのことが問題だと思っていないように感じた。

▽アデディペさんのお話

ビジネス・ツーリズムでアフリカのハブを目指す観光戦略

社会開発事務局のアデディペ(Abuoye Adedipe)さんは、”TOURISM: THE TRICKLE EFFECTS IN ABUJA” という資料を配ってその話を要約しながら説明して下さった。

アデディペさんは、はじめに経済発展において観光業が果たす役割が大きいということを強調なさった。外貨の流入やインフラの整備など国の発展に必要なものが観光業によってもたらされる。それはどこの国でも同じで、ナイジェリアもその例外ではない。アブジャはとりわけ、ビジネスを軸にした観光業において、アフリカで最もポテンシャルが高いという。観光業は同時に地元の経済も潤す。計画都市で産業がないアブジャにおいて、地元の人々に雇用を生みだすことができる。政府は地元の人々による観光関連企業の設立の援助を行っていて、雇用創出に積極的であるようだ。また観光業によって入る税金で、地元政府の歳入は増える。そして、インフラの整備ももちろん進むことが期待できる。観光業は労働集約的な産業であり、直接的にも間接的にも収入を得ることができる。所得の均等化にもつながり、経済発展を考える際には、優秀な産業であることが指摘できる。

次に、質問に移った。ナイジェリアにおいて観光業はまだ主要産業ではない。西アフリカにおける観光地としての知名度は低いと言わざるを得ない状況だ。その障害となるものは何であるか、との質問に、まず大きな理由として治安の問題が挙げられた。治安に対して悪いイメージがあるのは事実だが、スローガン“Centre of Unity”を掲げる国の中心地としてそのイメージの向上に努力していきたいという。具体的には、ヨルダンのように主な観光地において護衛をつけるようなサービスも計画しているようである。

ヨーロッパ諸国や近隣諸国など、どの地域を観光客のターゲットとして想定しているかという質問があった。これに対して、ATDBはいわゆる観光目的の外国人を呼び込むマス・ツーリズムではなく、国際会議などに集まるビジネスマンをターゲットにしたビジネス・ツーリズムを目指しているという。

アブジャはマスタープランに基づいて建設されている計画都市であり、市はビジネス関連の観光に力を入れた作りになっている。例えば、ATDBの近くにはアブジャ国際会議場がある。私たちが訪れたときにも“NBA CONFERENCE 2008: LAWERS ARE TOURISM FRIENDLY”というNTDC主催の会議が開催中であった。また、アブジャの国立競技場では、コモンウェルスのサッカー大会が2014年に開催される予定である。

力点を置いているのは、MICE:Meetings, Insentive, Conferences, Eventsの4つである。アブジャは元来、観光資源を持たない地であるので、こういったビジネス・ツーリズムのような観光資源を創造することで観光業を成り立たせる必要がある。つまり、日本人一般が考えているようなレジャーとしての観光業は想定にないようであった。アフリカ全土、ひいては全世界から集まる会議を開いて人々を引きつけたいと語って下さった。また、観光客の数はどれくらいかという質問に対しては、数値がないという答えであった。統計資料がないことは、ナイジェリアの問題としてよく持ち上がるようだ。

ここでビジネス・ツーリズムについて補足したい。ビジネス・ツーリズムに力を入れている都市としては、シンガポールやエチオピアのアディスアベバなどが挙げられる。これらはその保有する空港がハブ空港として機能している。そのことから会議需要が多くなり、多くのビジネスパーソンが訪れる。したがって、アブジャがこのモデルで成功するには、アブジャ国際空港のハブ空港化が欠かせないと言える。

特に触れられてこなかったアブジャの鉄道システムについて質問が及んだ。鉄道はマスタープランに組み込まれているという。しかし、第二段階の計画に入っているためその優先順位は高くない。アブジャに鉄道による交通システムができるのは期待できない、あるいは遠い先のことになりそうだ。

次の訪問先のNEPADで観光業についての質問をした際にも、ナイジェリアには観光業のポテンシャルがあるとの答えが返ってきた。とりわけ、田舎において観光客を引きつける素材がそろっている。交通アクセスと治安の改善、財政からの支援でそれらの整備を行えば、観光業は有望な産業であるとのことであった。

▽お土産 ―観光プロモーショングッズ―

インタビューを終えた帰り際、絵はがきやパンフレット、CD、DVDなどのお土産をいただいた。どれもアブジャの観光プローモション用のものだ。絵はがきには、民族衣装やイベントの様子の写真が載っている。パンフレットは、裏表のカラー印刷で4ページのものが一枚に折りたためる形になっている。印刷のズレが多少気にはなるけれど、写真をふんだんに使っていてなかなかの作りのものであった。CDは“Gift To My Nation”というアルバムで、“Gift To My Nation”,“Abuja Of My Dream”など14曲が収録してある。2007年のリリースで、iTunes Storeでも一曲150円から購入可能だ。歌詞の内容は、わりと露骨なナイジェリアやアブジャの宣伝なのだが、なかなか曲がおしゃれで、アフリカならではのプロモーションの方法であると感じた。

インタビューを終えた帰り際、絵はがきやパンフレット、CD、DVDなどのお土産をいただいた。どれもアブジャの観光プローモション用のものだ。絵はがきには、民族衣装やイベントの様子の写真が載っている。パンフレットは、裏表のカラー印刷で4ページのものが一枚に折りたためる形になっている。印刷のズレが多少気にはなるけれど、写真をふんだんに使っていてなかなかの作りのものであった。CDは“Gift To My Nation”というアルバムで、“Gift To My Nation”,“Abuja Of My Dream”など14曲が収録してある。2007年のリリースで、iTunes Storeでも一曲150円から購入可能だ。歌詞の内容は、わりと露骨なナイジェリアやアブジャの宣伝なのだが、なかなか曲がおしゃれで、アフリカならではのプロモーションの方法であると感じた。

The New Partnership for Africa’s Development(NEPAD)でのインタビュー

▽アブジャのはずれに位置するNEPAD事務所

時間が押していたため、すぐに我々は車に乗り込み、NEPADの事務所へと急いだ。ATDBから近い場所にあるとのことであったが、 実際はかなり離れていて30〜40分ぐらいの時間がかかった。

NEPADの事務所はアブジャの町のはずれの住宅街にあった。大きな道から舗装されていない脇道に入った所に門があり、そこに守衛が立っていた。

周辺には大使館も多少集まっているようだ。しかしながら、事務所の周辺の道は、赤茶けた土が目立つがたがたのものであり、

アブジャの中心地にある行政機関の雰囲気とはかなり異なる。事務所自体もいわゆるオフィスというよりも、一軒家に近い形であり、

二階建ての大きな家というような感じであった。この後訪れるECOWASの事務所が、ピカピカのビルであるのと比べても、その規模の小ささが印象的であった。

NEPADの事務所はアブジャの町のはずれの住宅街にあった。大きな道から舗装されていない脇道に入った所に門があり、そこに守衛が立っていた。

周辺には大使館も多少集まっているようだ。しかしながら、事務所の周辺の道は、赤茶けた土が目立つがたがたのものであり、

アブジャの中心地にある行政機関の雰囲気とはかなり異なる。事務所自体もいわゆるオフィスというよりも、一軒家に近い形であり、

二階建ての大きな家というような感じであった。この後訪れるECOWASの事務所が、ピカピカのビルであるのと比べても、その規模の小ささが印象的であった。

| 【アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)の概要】 |

|

NEPADはアフリカにおける社会的・経済的発展のためのプログラムとして、アフリカ統一機構(The Organization of African Unity: OAU)2002年7月にアフリカ連合(African Unity: AU)に改組、の会議で2001年7月に採択された*1。ナイジェリアは南アフリカ、アルジェリア、エジプト、セネガルと共にNEPAD創設国の一つである。 南アフリカのヨハネスブルグに本部を構えるNEPADは、各国に支部があり、今回訪問したのはそのうちのナイジェリア支部である。 NEPASはAUの組織に統合されるため、その本部もアディスアベバに移る予定である。これらの動きは、 他のアフリカ諸国に対する南アのプレゼンスが小さくなっていることの現れかもしれない。そうしたアフリカの主導者=南アフリカという構図からの脱却、 すなわち“脱南ア”が進んでいるということならば、かなり興味深いと言える。すべてのNEPADの財政は、参加国からの供出金によって成り立っている。 その割合はそれぞれの国の財政状況によって異なってくるという。 NEPADは、アフリカ大陸に関する諸問題に対して、包括的な取り組みを行っている。アフリカ各国のリーダーが新たなヴィジョンを掲げ、 アフリカの抱えるそうした問題に、積極的に介入し自立的な解決をしていくこと(オーナーシップの重視)を目指す。そうした性格から、 国をまたいだあるいはあらゆる国に共通した問題に対して、相互協力的にアプローチすることができる*2。 また、The New Partnership for Africa’s Development, PinPoint Prnts, Abuja Nigeria, 2001によれば、 具体的な目標として、1、向こう15年の平均年間GDP成長率を7%以上に保つ。2、最貧層の割合を1990年から2015年の間の半分に減らす。 3、2015年までに就学年齢の児童をすべて小学校に通わせる。などが挙げられている。 参照:*1, *2ともにNEPAD公式ホームページ |

▽NEPADのそうそうたる面々と私たちの訪問に対する期待

私たちは、10 人以上はかけられる広い机がある会議室に通された。そこにはかなり役職にある人たちが、8人ほどそろっていて、私たちを歓迎してくれた。NEPAD Business Group ? Nigeria のCEOであるMs. Giwa-Osagieさん、The Presidency NEPAD Nigeriaのディレクター(開発実施部門)E. J. Ogbileさん、同チームリーダー(農業、貿易、市場整備部門)のDr. Sunday E. Uhieneさんなど、各部門の専門家やナイジェリアの省庁から出向されている方もいらっしゃった。

私たちは、10 人以上はかけられる広い机がある会議室に通された。そこにはかなり役職にある人たちが、8人ほどそろっていて、私たちを歓迎してくれた。NEPAD Business Group ? Nigeria のCEOであるMs. Giwa-Osagieさん、The Presidency NEPAD Nigeriaのディレクター(開発実施部門)E. J. Ogbileさん、同チームリーダー(農業、貿易、市場整備部門)のDr. Sunday E. Uhieneさんなど、各部門の専門家やナイジェリアの省庁から出向されている方もいらっしゃった。

はじめに、私たちの訪問が、2008年5月に横浜で開かれた第四回アフリカ開発会議(TICAD)に関連したものであるのかと質問された。もちろん私たちの巡検は、政府主催のTICADとは関係がないが、日本からの訪問と聞いてその関連性が頭によぎったのだと思う。こうしたことからも、NEPADの日本への期待感が感じ取れる。

しかしながら、日本政府はTICADにおいてイニシアティヴを握っているけれども、日本全体のアフリカへの関心は一般的に高くないと言える。マスメディアが報道するアフリカの「図」は、依然として「貧困」、「飢餓」、「内戦」などから脱しない。そこからは一般の人びとの生活を想像することはできない。NEPADのような機関が実際に存在していることに対して、実際、どれだけ注目が集められているのだろうか。アフリカにおいても現地の生活、政治、経済活動が行われている。そうしたことの実際を知らないまま、上述したイメージでアフリカを捉えて良いのだろうか。そのような疑問は、今回の巡検の大きなテーマの一つとなっている。

▽ナイジェリアの発展を考える ―行政レベルと言語の問題―

このオフィスはNEPADのナイジェリア事務局であるので、話はナイジェリアの話、特にナイジェリアの開発の話を中心に進んでいった。

ディレクターの方はまず、ナイジェリアの諸問題に対応する際に、重要となる問題を二点を挙げて下さった。

第一に、行政レベル間での対応の相違に関する問題である。ナイジェリアは連邦政体であり、連邦政府、州政府、さらに地元政府という三つの区分がある。例えば貧困対策を考えるときに、はじめにどの行政レベルで行うかということが問題になる。また、「貧困」の定義、捉え方についてもそれぞれの行政レベルで違いが生じる。それによって、学校施設が必要と考えるか、安全な水が必要と考えるか、など対策が異なってくる。実際、私たちもATDBのケースで、行政レベル間での問題に対するモチベーションや姿勢の違いを見て取ることができた。

二つ目として、言語の違いによるコミュニケーションの問題も貧困対策に大きな影響を与えるという。ナイジェリアには250を超える民族がいて、その言語も多様である。これはナイジェリアが国民国家nation stateとして成り立たないことを背景としている。少なくとも人口の40%が公用語の英語を話すことができないというが、それでも依然として植民地の言語を共通語として使わざるを得ない状況が存在する。

これは他のアフリカ諸国一般に関しても同様に言える問題である。若い世代は学校に通うことができて英語の習得率も高いが、年配層になるとその率は下がる。こうした意思疎通の困難さは、プログラムを遂行していく上で障害となってしまう。例えば、ナイジェリアの人口の大半を占める農業従事者の中には英語を話せない人も多く、したがって農業にお金が回ることも少なくなってしまう。こうした状況を是正することがナイジェリアの課題である。

▽経済発展に向けて重点がおかれる7つの分野

ナイジェリアには、現大統領のヤラドゥアによって提唱された7つのアジェンダがある。それは今後の経済発展に向けて、 重点を置いて取り組むべき7つの分野について述べてある。その7つの分野とは?エネルギー、?農業(食料保障)、?所得増加(雇用)、?交通、 ?土地改革、?安全・治安、?教育、である。そのうち?〜?についてのお話を伺うことができた。

?農業(食料保障) ―アフリカにおける「緑の革命」とはー

まず、食料保障の問題についてのお話を伺った。現在、ナイジェリアは食料価格の上昇に直面している。ナイジェリアの主な作物としては、ミレットやソルガム(モロコシ)、キャッサバ、米、などが挙げられる。これらの作物に関して、高収量品種の導入を行い、「緑の革命」を起こすような計画があるのかという質問をした。

緑の革命とは、品種改良や設備投資などによって、多投入・高収量の農業を実現することである。この成功に必要な3つの要素として、山野峰氏は、?水の安定供給(灌漑施設)、?近代投入要素(主に化学肥料)、?アフリカの環境に適した高収量品種、を指摘している。ただし、アフリカではこの3点が欠けていたため「緑の革命」を実現できなかった。熱帯アジアが1960年代後半以降、穀物の土地生産性を、ヘクタール辺り1トンから3トンまで増加させたのに対し、アフリカでは1トンでほぼ横ばいを続けている(「経済セミナー」639号、日本評論社、2008年7月)。

ディレクターの方の答えによれば、キャッサバは一般向け、すなわちナイジェリアの貧困層に需要のあるものであり、地元作物の収穫量の増大は、貧困の対策になる。それに対して、米はより産業的な位置づけであるというが、具体的な取り組みについてのお話は聞けなかった。現在、作物の面積当たりの収量は高くなく、化学肥料などの技術導入によって土地の最大限の利用を目指している。また、その方法に関する農業従事者に対する教育も欠かせないものとなってくる。

例えば、2006年の6 月にアブジャで開催された「アフリカ肥料サミット」はこうした農業への取り組みを示すものである。NEPADは農業を重点分野として取り上げている。このサミットはNEPADが農業生産の増産を目指して開催を呼びかけ、ナイジェリア政府によって主催されている。この会議の目的は、アフリカにおける緑の革命の実現である。そのために必要とされるのが、肥料の利用の促進だ。実際、肥料の利用により高収量を実現してきた先進諸国やアジア諸国と対照的に、アフリカの肥料使用量は極端に少ないと言われている。こうした取り組みは、持続可能な土地利用に向けたプログラムのうちの一つである。

ただし緑の革命について、論争のある問題だということは指摘しておかなければならない。NEPADの方も「土着の農業の発展」という主張をされていた。こうした認識とNEPADの取り組みとは矛盾する点があるといえる。ここで問題となってくる点は、「緑の革命」は対象作物として米を想定したシナリオであるということだ。アフリカの作物において米は、あまり重要でない。すでに指摘した通り、ミレットやソルガム、キャッサバなどが、地元の主要作物となっている。商品作物としても米の需要と供給は多くない。そうした点で、「緑の革命」の実施が、アフリカの農業の生産性に貢献するのか疑問が呈される。

?所得増加(雇用)―バブル経済とその恩恵の不平等な配分―

近年、石油をはじめとする資源価格の高騰によって、ナイジェリアは多くの外貨を獲得している。所得の増加と関連して、流入した資金が一般市民の生活の向上に貢献していないという話が挙がった。そうした収入はナイジェリアが抱える多くの問題を解決するためには少なすぎる、という。貧困への対処には終わりが見えない上、同時に多くの問題が存在する。それに取り組むためにはもっと多くの資金が必要である。

また、その資金を運用する政府の能力についても言及していた。効率的な資産運用能力に欠ける場合、充分な額のお金があったとしてもそれを最大限に生かすことができない。これもまた、お金が絶対的に足りない状況と同様に深刻な問題であると言える。そして、現在の石油依存の体質も問題であり、収入源の多様化の必要性を説いていた。こうした文脈において、先に訪問したATDBにおけるアブジャのビジネス・ツーリズムでアフリカのハブを目指す観光戦略というのは、そうした多角化の重要な柱の一つであることは間違いない。

私たちは、これまで滞在していたラゴスで多くの銀行、新興住宅地が立ち並んでいる風景を目にした。そこで、ナイジェリアのバブル経済についての話を伺ってみた。実際、ナイジェリアはバブル経済にわいている。しかし、多くの銀行があっても、資産を持っていない人は銀行を利用できない、という重要な指摘をして下さった。お金が集まっていても、銀行にアクセスができる人とそうでない人がいるという問題は残っている。すなわち、ここで示されるのは、マイクロファイナンスは浸透しておらず、乱立する銀行はあくまで二重経済の上層向けの銀行であるということだ。つまり、銀行の数の多さがそのまま銀行を利用できる貯蓄のある人の多さにつながるわけではない。こうした問題は、ナイジェリアの貧困の一面を表していると言える。

?交通 ―大衆交通システムの充実―

私たちはこれまでの日程で、ナイジェリアの鉄道の不整備を目の当たりにしてきた。このことについてお話を伺うと、CCECCのリハビリの計画は現在、見直しがされているという。おそらく現大統領のヤラドゥアの政策の一環であると推察できる。しかしながら、アジェンダにおいては、交通セクターの近代化やリハビリが不可欠であると謳っている。一連の改革は時間がかかるかもしれないが、ナイジェリアの目標が交通システムの整備であり、それに取り組む姿勢を見せているのは間違いないといえるだろう。

?土地改革 ―土地制度に関する法整備の必要性―

既述の通り、ナイジェリアには多様な民族集団がある。土地の売買、所有権などの慣行的な土地制度に関しても、民族によって異なる。そうした多様な土地制度の統合を行うことが、農業において重要であるということを指摘されていた。現在の法制度は、慣行と法律がごちゃまぜとなっている状態である。こうした土地制度において、国家的な枠組みは存在しない。連邦制のため、州によって法律が異なることが、状況をさらに複雑化、細分化している。例えば、カノからやってきた人がアブジャで土地を買う際に、その売買の方法がアブジャのものと異なる場合、問題が生じてしまう。土地制度に関してこうした違いが生じず、誰にでも利用可能なものとするために、土地利用制度の統合が必要となってくるのである。

?安全・治安

健康に関しては、健康保険が重要な点となる。田舎の人から都会の人までが、医療サービスを享受できるようにすることが必要不可欠である。7つのアジェンダでは、治安への取り組みも重要な課題として取り上げられている。治安の悪さは、国内や外国からの投資を妨げてしまう。したがって、治安の安定は、単に法的な意味における必要性だけでなく、ナイジェリアの経済発展にとっても必要不可欠なインフラとなるのである。また、安全の問題が解決できれば、観光業などの発展にもつながり、経済にとって恩恵は多い。現在は、特にナイジャー・デルタ地域の治安の悪化に対して、重点を置いた取り組みが求められている。

?教育

教育に関して、教育の普及率を挙げることが第一の課題だという。とりわけ、初等教育の分野における教育に力をいれていく計画である。また、科学と技術の分野のスペシャリストを育てて、将来の工業化に寄与してもらいたいと考えている。人的資本の確保は重要な課題であり、そのためには、健康や教育の分野への取り組みが必要とされている。

▽NEPADの政策決定・実行能力の実際に対する疑問

NEPADの事務所の立地や、かなりの高官が私たちの訪問に時間を割いてくれたことから、私たちはNEPADが実際にアフリカの諸問題に対して解決を図れるように機能しているのかという疑問を抱くこととなった。

それは、NEPADにおいて良い政策が提示されても、それぞれの国内における実行可能性が未知数であるということだ。

NEPADがオーナシップを大事にするという姿勢を打ち出しているため、NEPADで策定されたことの遂行は、それぞれの加盟国にまかされる。

それでも、ナイジェリアの事務局を見て話を聞く限りでは、実行能力と権限があるようには感じられない。実際、政府と結びついて政策を実行しようにも、

政府自体がそうした能力を持っていないケースも多いだろう。つまり、アフリカの開発におけるNEPADの権限と実効性は宣伝されるほどではないのでは、

というのが私たちの正直な感想であった。

それは、NEPADにおいて良い政策が提示されても、それぞれの国内における実行可能性が未知数であるということだ。

NEPADがオーナシップを大事にするという姿勢を打ち出しているため、NEPADで策定されたことの遂行は、それぞれの加盟国にまかされる。

それでも、ナイジェリアの事務局を見て話を聞く限りでは、実行能力と権限があるようには感じられない。実際、政府と結びついて政策を実行しようにも、

政府自体がそうした能力を持っていないケースも多いだろう。つまり、アフリカの開発におけるNEPADの権限と実効性は宣伝されるほどではないのでは、

というのが私たちの正直な感想であった。

▽一度目のECOWAS事務所訪問

NEPADでのインタビューが予定の1時間よりも50分程度延びたため、次の訪問先であるECOWASのアポイントメントに私たちは遅れてしまった。

あわててNEPADの事務所をおいとまし、15分くらい車で走ると、アブジャの中心市街の端にあるECOWASの本部に到着した。

それはNEPADの事務所よりはるかに大きな、5,6階建ての立派なビルであり、外壁のガラス張りがまぶしかった。大きな発電機が設置してあり、

駐車場も5,60台ほど停めることが出来る程度の広さがあった。

NEPADでのインタビューが予定の1時間よりも50分程度延びたため、次の訪問先であるECOWASのアポイントメントに私たちは遅れてしまった。

あわててNEPADの事務所をおいとまし、15分くらい車で走ると、アブジャの中心市街の端にあるECOWASの本部に到着した。

それはNEPADの事務所よりはるかに大きな、5,6階建ての立派なビルであり、外壁のガラス張りがまぶしかった。大きな発電機が設置してあり、

駐車場も5,60台ほど停めることが出来る程度の広さがあった。

中に入ると、15のECOWASに加盟国国旗が掲げられていた。案内係の人に4階の待合室に通された。

しかし、私たちは予定の時間よりも1時間程度遅れたため、会う予定であった職員の方が別の用事で会えないとのことであった。

だがありがたいことに、2時間アポイントメントを遅らせてもらえた。そこで、先にホテルで昼食をとり、その後もう一度戻ってくることになった。

中に入ると、15のECOWASに加盟国国旗が掲げられていた。案内係の人に4階の待合室に通された。

しかし、私たちは予定の時間よりも1時間程度遅れたため、会う予定であった職員の方が別の用事で会えないとのことであった。

だがありがたいことに、2時間アポイントメントを遅らせてもらえた。そこで、先にホテルで昼食をとり、その後もう一度戻ってくることになった。

▽昼食と渋滞

だが、今日は金曜日、

イスラム教のお祈りの日である。街には、モスクから出てきた大勢の人と車があふれ返り、私たちの車は渋滞に巻き込まれてしまった。

ガイド氏は渋滞を回避するために、モスクのそばを通る迂回路を通ってくれていた。しかし、結局渋滞に巻き込まれてしまった。

私たちは、ガイド氏自身がイスラム教徒であるので、実はモスクのそばを通り、できなかったお祈りの代わりをしようとしたのではないだろうかと推察した。

だが、今日は金曜日、

イスラム教のお祈りの日である。街には、モスクから出てきた大勢の人と車があふれ返り、私たちの車は渋滞に巻き込まれてしまった。

ガイド氏は渋滞を回避するために、モスクのそばを通る迂回路を通ってくれていた。しかし、結局渋滞に巻き込まれてしまった。

私たちは、ガイド氏自身がイスラム教徒であるので、実はモスクのそばを通り、できなかったお祈りの代わりをしようとしたのではないだろうかと推察した。

護衛の警官が車を降り、急遽交通整理を行ってくれたので、私たちの車はなんとか渋滞から抜け出すことが出来た。しかし、ホテルに帰るまでに1時間半ほどかかり、

ホテルで昼食をとる時間がなくなってしまった。車からホテルに電話をかけ、サンドイッチと飲み物を用意してもらった。

ホテルに着き、ランチボックスを受け取り、すぐに再び、ECOWASの事務所に向けて車を飛ばした。

西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS:Economic Community of West African States)

何とか遅れずに到着すると、

先ほど同様、私たちはすぐに待合室に通された。そこには最新の新聞や雑誌が置かれており、ゼミ生はそれぞれ興味のあるものを手に取り、インタビューの開始を待った。

10分ほど待って、奥の執務室のような場所に通された。そこで、官房長(Director of Cabinet Office of the President)であるWilliam A.Awinador-Kanyirige氏と、

人材開発顧問(Human Development Advisor)のAnthony Barclays氏が快く迎えてくれた。

私たちは、アポイントメントを受け入れてくれたことにお礼を言い、早速インタビューへ移った。

何とか遅れずに到着すると、

先ほど同様、私たちはすぐに待合室に通された。そこには最新の新聞や雑誌が置かれており、ゼミ生はそれぞれ興味のあるものを手に取り、インタビューの開始を待った。

10分ほど待って、奥の執務室のような場所に通された。そこで、官房長(Director of Cabinet Office of the President)であるWilliam A.Awinador-Kanyirige氏と、

人材開発顧問(Human Development Advisor)のAnthony Barclays氏が快く迎えてくれた。

私たちは、アポイントメントを受け入れてくれたことにお礼を言い、早速インタビューへ移った。

▽ECOWASの歴史と目的、理念

最初に、ウイリアムWilliam A.Awinador-Kanyirige氏が、ECOWASの歴史から設立の目的を話してくださった。

ECOWASは、1975年に3月28日にラゴスで西アフリカの15カ国により設立された。1977年にカーボヴェルデが新規加盟し、

2002年にモーリタニアが旧スペイン領サハラ統合問題に絡んで脱退した。現在の加盟国は西アフリカの15カ国である 。ECOWASの中でナイジェリア、コートジボワール、

トーゴ、ガーナ、カーボヴェルデの4ヶ国をのぞく11ヶ国が後発開発途上国である。本部をアブジャに置き、200人のスタッフが働いている。

他の西アフリカの支部で働く人を含めると、全部で500人が働いているとのことであった。

ECOWASは、1975年に3月28日にラゴスで西アフリカの15カ国により設立された。1977年にカーボヴェルデが新規加盟し、

2002年にモーリタニアが旧スペイン領サハラ統合問題に絡んで脱退した。現在の加盟国は西アフリカの15カ国である 。ECOWASの中でナイジェリア、コートジボワール、

トーゴ、ガーナ、カーボヴェルデの4ヶ国をのぞく11ヶ国が後発開発途上国である。本部をアブジャに置き、200人のスタッフが働いている。

他の西アフリカの支部で働く人を含めると、全部で500人が働いているとのことであった。

※画像はUNIDO Regional Centre Small Hydro Power

のホームページより引用しました。

本部がアブジャにあるのは、ECOWAS創設が国連経済社会理事会の下部組織である国連アフリカ経済委員会の後援で行われた

「西アフリカ産業協力ラゴス会議』で議論されている時に、ホストになると宣言するなど、ナイジェリアとトーゴが主導的な役割を果たしたからであるという。

トーゴはECOWAS Bank for Investment and Development (EBID)の本部を獲得した。

設立の目的は、ウィリアム氏によれば,西アフリカの経済や通貨の協調や統一を促進させ、人々の生活水準を上げ、経済成長を確かなものにし、

ECOWAS内の国家間の協調を助長させ、アフリカ大陸全体の発展にも貢献するためである。また、民主主義や健全な政府の促進を進めており、共同体を作ることにより、

市場が大きくなり、海外からの投資の増加も期待している、基本理念はメンバーがそれぞれの平等性や相互依存を尊重し、メンバー間の侵略などがないことである、

などと説明くださった。

▽資金と組織図とECOWAS内の中心国

ECOWASは、加盟各国からの拠出金を資金に運営されている。だが、多額の滞納金があるため、その対策として、域外貿易への共同体課徴金を2003年7月より導入開始した。

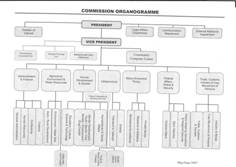

加盟国分担金の他、主要国及び国際機関等による支援によって賄っている。組織はトップに大統領がいて、その下に副大統領がいる。その下に7つのコミッショナーがいる。

ECOWASは、加盟各国からの拠出金を資金に運営されている。だが、多額の滞納金があるため、その対策として、域外貿易への共同体課徴金を2003年7月より導入開始した。

加盟国分担金の他、主要国及び国際機関等による支援によって賄っている。組織はトップに大統領がいて、その下に副大統領がいる。その下に7つのコミッショナーがいる。

ECOWAS内で経済的・政治的な中心である国は、ナイジェリアとガーナとコートジボワールである。そしてその他の国は、事実上その下に位置付けられている。

ここで我々は今回の巡検のもう一カ国であるカメルーンについて伺った。カメルーンはECOWASに属していない。ECOWASに入るという話や予定はあるのかと伺った。

ウィリアム氏はカメルーンについて、中央アフリカに必要な存在である、とおっしゃった。カメルーンは経済の面から見ても、

将来中央アフリカを引っ張っていくべき存在であるという見解であった。しかし実際にはカメルーンをECOWASに入れたら他の後発開発途上国である、

中央アフリカ諸国が一緒になって加盟してくることを危惧している。一方カメルーン自身も中央アフリカの中心国になりたいと考えている。

▽アフリカの地域共同体の数々

アフリカにある経済共同体は、むろんECOWASだけではない。ウィリアム氏は、つぎに、アフリカにある他の経済共同体、

特に東・南部アフリカ共通市場(The Common Market for Eastern and Southern Africa(COMESA)と

アフリカ連合(Africa Union)、

そして午前中に私たちが訪問したNEPADとの関係についてお話下さった。

まず、アフリカ連合(AU)は、日本国外務省ホームページによると、アフリカの53ヵ国・地域が加盟する世界最大の地域機関であり、

本部はエチオピア首都のアディス・アベバにある。活動目的は、アフリカ諸国・諸国民間の一層の統一性・連帯の達成、アフリカの政治的・経済的・社会的統合の加速化、

アフリカの平和・安全保障・安定の促進、民主的原則と制度・国民参加・良い統治の促進、持続可能な経済・社会・文化開発の促進等である。

現在でもその役割を果たしている。

また、アフリカには、他にも国家を超えた地域的連合がいくつかある。COMESAもその一つだ。これは。1993年に設立され、現在加盟国は19カ国である。

北はリビア、エジプトから、南はザンビア、ジンバブエまで、南北に長く広い範囲に加盟国が続き、通商、習慣、通貨、輸送、コミュニケーション、情報、技術、産業、

エネルギー、性、農業、環境、および天然資源の開発とすべての分野で協力と統合をめざしている。

ナイジェリアは、メンバーではない。その重要な手段は関税同盟である。

だがJETROの情報(link 2008年12月01日ナイロビ発の通商弘報(JETROのホームページ:http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/49333f8d0d2f0 /link)によると、

2008年12月8日に予定されていた関税同盟の発効は延期された。2009年6月までに調印できるよう調整が続けられているというが、

国のまとまりはは必ずしもうまくついていない印象である。

第三に、午前中に訪れたNEPADとの関係について、

ECOWASには西アフリカにおける開発政策を協調・実行する権威と正統性があると言った。

その政策の中には、NEPADが提案するものも含まれる。現在、NEPADは、ECOWASに13人の専門家を派遣している。

提案を受けて、ECOWASは、NEPADがアドバイスした開発プログラムが、ECOWASの開発政策と適応的か評価し、適応的であれば協調・実行する責任を有している。

▽通貨統合と地域統合について

まず通貨統合について、これには多くの問題がある。ECOWAS内の8カ国はCFAフランを共通に持つ国々である。それ以外の7か国は独自の通貨を持っている。

これらの国々、例えば、ナイジェリア、ガーナ、シエラレオネ、ギニア、リベリアはCFAフランに続く、第二共通通貨圏を作ろうとしている。

つまり、二つの共通通貨がまずできる。そしてここから一つの共通通貨導入が進められる。その条件が予算の不足の割合(Budget Deficit Ratio)である。

導入は遅れていて、域内の共通通貨の導入は2009年を目標に計画している。しかしその計画が達成される可能性は低いのが現実である。

恐らく2010年頃になるのではないかとおっしゃっていた。

まず通貨統合について、これには多くの問題がある。ECOWAS内の8カ国はCFAフランを共通に持つ国々である。それ以外の7か国は独自の通貨を持っている。

これらの国々、例えば、ナイジェリア、ガーナ、シエラレオネ、ギニア、リベリアはCFAフランに続く、第二共通通貨圏を作ろうとしている。

つまり、二つの共通通貨がまずできる。そしてここから一つの共通通貨導入が進められる。その条件が予算の不足の割合(Budget Deficit Ratio)である。

導入は遅れていて、域内の共通通貨の導入は2009年を目標に計画している。しかしその計画が達成される可能性は低いのが現実である。

恐らく2010年頃になるのではないかとおっしゃっていた。

地域統合については現在、ECOWAS加盟国内に住んでいる人はその域内へ移動するためにVISA申請の必要はない。

これから先、ECOWASはCommon passportの導入を考えている。これが導入されると人や物の移動の流動・自由化を加速させることが期待されている。

2020年を目標に進めていくつもりである。

話を聞いていると、ECOWASはナイジェリアを中心とした覇権国家であることが伺えた。世界中には他にもいくつも経済共同体が存在し、

それらの中には数カ国の中心国が存在している。例えば

EU

はフランスとドイツ、

ASEAN

はタイ、マレーシア、シンガポールがその中核を成している。

そしてそのどれもが新たな覇権国家の集まりとして、覇権争いを行っている。ECOWASも例に漏れず、覇権国家の集まりなのである。

EUの中心国がドイツやフランスであるのと同じである。ECOWASはEUのように通貨・経済の統合を目指している。しかしなかなかEUと同じような道を歩めていない。

EUは経済通貨統合に向けてEECの発足をスタートとすると、40年以上の時間をかけて、単一通貨の流通を図ってきた。

その一方、ECOWASの当初の通貨統合の目標は2004年であった。それは発足から30年弱であり、EUと違って、

紛争解決が中心となっているECOWASにとってそれは高すぎる目標であった。英語圏の第二共通通貨『ECO』の導入すらまだ始まっていない。

また欧州は欧州内の国々での貿易が盛んであるが、西アフリカ諸国内ではヨーロッパ向けの輸出などが中心で、ECOWAS域内貿易が決して盛んなわけではない。

そのため域内の関税の免除はそれほど意味を持たないのではないか。貿易面だけでなく、労働者の移動に関しても経済的に自国民優先の政策を取っているなど、

EUと比較すると、圧倒的にその規模は小さい。そのため果たしてEUのように域内の移動の自由が本当に可能なのか、役に立つのかが疑問である。

通貨統合と地域統合がECOWASの大きな目標の一つである。しかし実際にはECOWAS域内では英語、フランス語、ポルトガル語の三言語が今でも話されているなど

植民地時代からの名残による違いや、未だに起こる域内の紛争を解決するのが精一杯で、なかなか真の目標に近づけていない印象であった。

▽政策決定の方法

域内各国の状況が異なる中、どうやってECOWASとしての域内共通開発政策を形成していくのかという質問をした。

答はまず各加盟国がそれぞれ各国で調査を行い計画を作ってくる。その計画をECOWASのコンサルテーションミーティングで議論し、共通の政策に協調していく。

政策協調・形成過程は以下の通りであり、理論に基づいた会議(Theoretical Meeting) → 草案に基づく政策会議(Draft Policy Meeting)→

大臣レベルの会議(Ministerial Meeting) →各国の首脳会談(Summit)の順で行なっているということであった。

▽軍隊(Ecowas Standby Force)(ECOMOG)について

次の話題はECOWASが独自に持っている軍隊についてであった。ECOWASは西アフリカ諸国経済共同体停戦監視団(ECOWAS Cease-fire Monitoring Group; ECOMOG)を

独自に持っている。この組織はECOWASの指揮下で活動している。1990年から、紛争を抱える域内諸国(リベリア、シエラレオネ、及びギニアビサウ)にて

平和維持活動を実施(ナイジェリア軍を中心)してきた。この様子からもナイジェリアのECOWAS内での覇権力の強さが伺える。またナイジェリア軍としてより、

ECOMOGとして行動したほうがその正当性が増すためECOMOGの中心国として、活動しているのであろう。

そして1999年にECOWAS待機部隊(文民、軍隊、準軍事組織を含む)としての法的立場を確立した。国際社会からの支援も受け、関連活動を活発化している。

現在、ECOWASではECOMOGの強化に当たっている。

▽貧困解決から発展への戦略

今まで主に説明して下さっていたウィリアムスさんが用事で席を立ち、横にいた人材開発を行なっているアンソニー氏が2006年の12月発行の

『BRIEF HIGHLIGHTS OF THE ECOWAS COMMISSION REGIONAL STRATEGY FOR POVERTY REDUCTION』という資料を読みながら、

地域的な貧困削減戦略(Regional Poverty Reduction Strategy Paper :RPRSP)について説明してくださった。これは西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)と

西アフリカ経済通貨同盟(WAEMU)が作成したものである。

RPRSPは『国境を越えた紛争問題の管理』『多様性の加速と成長』『経済の統合や競争を高めるためのインフラの発展』『人的資本拡大』の4つのメインの推進事項を持つ。

これらは時間的な目標を設定した取り組みである。またこの戦略を遂行するために、他の機関と協力する。

ここからはRPRSPのメインの4つの推進事項を細かく説明していく。

推進事項1: 国境を越えた紛争問題の管理

ここでは紛争や国々の社会のつながりを強化するための正当な政府や民主主義の発展を主な目的としている。

また地域内各国の内戦などの危機を解決できる能力を各国に身につけさせることもその目的である。

リベリアやコートジボワール、シエラレオネでこれまで紛争があった。紛争がもたらす一般市民への影響は非常に大きいとのことであり、紛争を解決することが、

貧困削減において、最も重要であるとおっしゃった。

インタビュー中に下さった『Regional Integration for Growth and Poverty Reduction in West Africa: Strategies and Plan of Action』という2006年の12月に

発行された資料の5,6ページによると、現在にECOWASの域内に住む人口の65%が直接、または間接的に紛争の影響を受けている。

そして特に貧しい人や女性や子供に壊滅的な影響を与える。例えば1996年のリベリアでの紛争時、リベリア人の10分の1が殺され、3分の1が難民になった。

そしてそのほとんどが女性と子供であった。彼女らは今も他の国で暮らしている。紛争の影響は一般市民だけでなく、経済全体にも及ぶ。

コートジボワールでは紛争時、年間平均5%の経済成長率が2〜4%落ちている。これも紛争のもたらす重大な影響である。つまりその国の成長を止めてしまうのである。

紛争には少年兵士も従軍している。少年兵士の解放は最も優先すべきことである。この問題は子どもの教育の問題などとも関わってくる。

紛争解決のためにECOWAS議会や裁判所で話し合いが行われている。平和維持のための軍が待機し、紛争解決に向けて活動している。

また根本的に紛争が起こる原因として、アフリカ各国内でリベリアがアメリカ、ナイジェリアがイギリスといった具合に別々の方向を向いていることを挙げられた。

そのため紛争に繋がるということである。

推進事項 2: 多様性の加速と成長

域内の多様性の加速と成長を高めることを目的にしている。コストの削減や競争を高めるための域内の経済統一の促進を行なう。

開発政策として、農業セクターや工業セクター、天然資源の活用について話してくださった。

? 農業セクター、工業セクターについて

農業セクターは一番メジャーなセクターである。最も多くの人が従事しているからである。また農村開発も重要視している。灌漑施設の設置も重要であるとおっしゃった。

工業セクターについて、教育やトレーニングの重要性を強調された。

? 天然資源の活用

ECOWAS内の国では豊富な自然資源がある。ガス、オイル、ダイヤモンド、金、ボーキサイトなどである。問題はこれら資源がアフリカの企業の手に入っていないこと、

埋蔵量が沢山あっても掘り出せていないこと、また貧困開発に繋がっていないことなどである。将来的にはこれら資源を国の発展につなげることがその目的である。

推進事項3: 経済の統合や競争を高めるためのインフラの発展

ここでは、交通インフラと通信インフラの向上することで、地域内の人物の移動の促進がその目的である。また域内のエネルギー問題の解決方法も述べられた。

? 交通について

ここでは鉄道と航空、海運の三つについてお話された。

鉄道について、現在ECOWAS内で国境を越えた鉄道網は完備されていない。

計画として、海岸線(ラゴス‐ダカール)を走る海岸線を走る鉄道と砂漠地帯を走るサヘル内陸線の二つが計画されている。しかしまだ建設などは行なわれていない。

『Regional Integration for Growth and Poverty Reduction in West Africa: Strategies and Plan of Action』の16ページによると、

海岸線からブルキナファソやニジェールといった内陸国へのアクセスを可能にする鉄道の建設予定もある。

地域航空網の整備も進められている。また飛行機の安全面の向上や安全な航空会社の設立、またメンテナンスの質の向上などが必要である。

我々がラゴスからアブジャまで乗った航空会社は飛行機の危険リストには乗っていなかったが、多くのアフリカの航空会社がそれに載っていた。

海運について、エコマリン(ECOMARINE)という、官民共同の西アフリカの海岸線を運航する海運会社が設立された。本部がトーゴに設置されている。

海上や港のセキュリティー対策が当面の問題である。

? エネルギー問題について

ECOWASのエネルギー関係の組織で、West African Power Pool(WAPP)というのがある。この組織がエネルギー不足のときに、ベナン・トーゴ・ガーナに電力を送る。

これは官民共同プロジェクトであり、シェブロンやシェルも参加している。エネルギー不足のときにこれら企業が供給する。

ナイジェリアが一番ガスの生産量が多く、ここからパイプラインが通る。既存のパイプラインと新しいパイプラインと接続する計画もある。

その普及が早急に進められている。このパイプラインは海底を通り、大半がガーナやコートジボワールに供給される。

またECOWASのエネルギー観測所がベナンのコトヌーにある。

ガスパイプラインのほかに、水力発電のマスタープランがあり、トーゴ、ガーナ、ベナン、ギニアで開発されている。

? 通信インフラについて

通信のインフラの問題は独立以前の宗主国の違いから生まれる。フランス領であった場所とイギリス領であった場所では電気のシステムなどの規格が違う。

そのため統一することは困難である。

ナイジェリアからトーゴに電話をかけるときを例に挙げて、分かりやすく説明して下さった。ナイジェリアは元イギリス領、一方トーゴは元フランス領であり、

直接電話をかけることが出来ず、ナイジェリア→ロンドン→パリ→トーゴと経由しなければ電話が出来ない。それをナイジェリア→トーゴと直接電話をかけることが出来る。

またインタビュー中に下さった『Regional Integration for Growth and Poverty Reduction in West Africa: Strategies and Plan of Action』という2006年の12月に

発行された資料の17ページによると、現在、この地域での携帯電話の需要が増えている。2006年の10月には南アフリカを抜いてアフリカで一番携帯を持つ国になった。

またサービスの向上やコストの削減が求められている。また西アフリカ独自の電話通信網の整備を行なっている。

推進事項4: 人的資本の拡大

ここでは主に、健康や教育について、話された。特にこの分野はECOWASが重点的に取り組んでいる分野である。

? 教育について

初等教育の重要性を理解し、2015年までに男女平等の初等教育を行うことが目的である。また職業訓練所の発展にも努める。

職業訓練所とは『Regional Integration for Growth and Poverty Reduction in West Africa: Strategies and Plan of Action』の18ページによると、

例えばアビジャンにあるESIEエンジニアリング学校やダカールにあるCESAGマネジメント学校などである。またそういった職業訓練学校へのアクセスの改善を目指している。

また小学校やスポーツ、保健衛生が教育に非常に重要である。また子供や女性に教育を受けさすことが、

社会的弱者が政治的権力を持つことが出来るという点で非常に有効であるとのことであった。

? 保険システムについて

保健システムの強化も教育システムと同様の効果がある。ECOWASはWest African Health Organizationという機関を創設し、健康の促進を目指している。

『Regional Integration for Growth and Poverty Reduction in West Africa: Strategies and Plan of Action』の18ページによると、

4つの目標が書かれてある。?HIV/AIDSの拡大を止めるためや伝染病の早期の警告を発することが出来る信頼の置ける健康情報システムを設立する。

?病気の研究をする設備を設立する。特にマラリアの研究や対策を行なう。?ジェネリック医薬品の促進や、伝統療法の向上に努める。?医薬品の品質をコントロールする。

▽ECOWASへの援助

次にECOWASへの援助の話になった。現在ECOWASに援助をしている国は日本、アメリカ、EU,デンマーク、イギリス、スウェーデン、などである。

援助金の集め方として、Pool Fundという基金に援助を集め、それをECOWASが運営するという方式にしたいらしい。

貧困地域ではマイクロファイナンスも行われている。

▽終えて

インタビューを終えると、ウィリアムスさんからお土産として、ECOWASのTシャツとキーホルダーを頂いた。これらグッズを取り揃えていることから、

多くの訪問客が訪れている様子が伺える。またインターンシッププログラムがあるらしく、それに参加しないかと誘われた。

最後にアポイントの変更など手間を取らせたにも関わらず、快くインタビューに答えてくれたことに感謝し、ECOWASを後にした。

アブジャ都市管理局(Abuja Metropolitan Management Agency)

ECOWASのインタビューが予定の時間より1時間近く延びたため、次の訪問先へ行けるか心配だったが、行けることが確認された。

アブジャ都市管理局は我々のホテルから非常に近かった。

7時前に到着し、早速入り口の門を潜った。建物は非常に古く、今日訪れた建物の中で一番整備されていない印象であった。中も薄暗かった。

彼らは我々が予定より3時間も遅れてくることを了解してくれ、待っていてくださった。

すぐに局次長のTpl.Hamaza M.Tayyubさんの部屋に通され、インタビューまで待たせて頂いた。

我々はアブジャ都市管理局の中にある、開発管理部(Department of Development Control)を訪れた。

この組織はアブジャの都市開発を担っている。

二階の会議室のような場所に案内された。始めに予定時刻に遅れたことを謝った。

その後局長のMallam Yahaya A.Yusufさんも交えて、インタビューを開始した。

▽意欲的な計画――研究・産業機能まで含んだ、総合都市アブジャ

最初に、アブジャの地図を出していただき、都市計画の全体像について、お話し下さった。

計画されているアブジャの都市は、現在の都市が実際にひろがっている区域よりもはるかに大きい。

アブジャの新都市は4期に分けられて建設されることになっている。それぞれの地区は、産業地区、研究開発地区、商業地区、工業地区、住居地区など

いくつかの地区に分かれている。このことから、ナイジェリア政府は、アブジャを単なる行政都市ではなく、研究開発・生産といった経済機能をも持った

総合的な都市として開発しようとしていた意欲がわかる。

2万五千分1の詳細な計画図を、私たちは入手することが出来た。図の薄い青と濃い青は商業地区、赤は住居地区、オレンジは政府機関地区、

濃淡のピンクは製造業・研究開発地区になる。アブジャは、土地利用が比較的混在したいくつもの地区(セクター)に分けられ、それぞれの地区には、

「セクターセンター」が設けられて、商業・行政機能について、ある程度の空間的な自己完結性が得られるよう図られている。

計画されているアブジャの都市は、現在の都市が実際にひろがっている区域よりもはるかに大きい。

アブジャの新都市は4期に分けられて建設されることになっている。それぞれの地区は、産業地区、研究開発地区、商業地区、工業地区、住居地区など

いくつかの地区に分かれている。このことから、ナイジェリア政府は、アブジャを単なる行政都市ではなく、研究開発・生産といった経済機能をも持った

総合的な都市として開発しようとしていた意欲がわかる。

2万五千分1の詳細な計画図を、私たちは入手することが出来た。図の薄い青と濃い青は商業地区、赤は住居地区、オレンジは政府機関地区、

濃淡のピンクは製造業・研究開発地区になる。アブジャは、土地利用が比較的混在したいくつもの地区(セクター)に分けられ、それぞれの地区には、

「セクターセンター」が設けられて、商業・行政機能について、ある程度の空間的な自己完結性が得られるよう図られている。

現在私たちがみているアブジャは、主として第一期で、そこには細長く少し曲がったマイクロフォンのような形で、

東から順に、三権(立法、行政、司法)が集合している地区(Three Arms Zone)、政府機関地区(Ministries Zone)、

宗教施設などが集まった文化地区(Cultural Zone)、中央業務地区 (CBD, Central Business District)と西へ順に並んでいく。

そして、地区のもっとも西側には、国立競技場と、都市のゲートがある。これらを結ぶのは、4本の並行する大通りで、現在もなお建設中である。

また、研究・開発地区は、まだ実際に開発が行われていないという。連邦政府の予算がつくのを待っているが、なかなか実現しない。

すなわち、意欲的な計画にもかかわらず、アブジャは依然として、行政都市としての性格が色濃いことになる。

▽誰がアブジャの都市を計画したのか?

1976年に、アブジャに首都移転が決定された。都市計画を遂行していく上で、アブジャが首都になる前から住んでいた地元住民全員が立ち退かされた。

その中で、都市としてのアブジャと同等の地位を持つ住民には、都市完成後にそれにふさわしい住区が与えられたが、そうでない人は別の場所への移住を余儀なくされた。

…このあたりまで話を伺ったところで、都市管理局の建物は突然停電した。 私たちはもう、ナイジェリアに来てから何度も経験していた。

そのため、いつもどおり1,2分ですぐに復旧するだろうと思っていた。しかしここアブジャ都市管理局には発電機がないらしく、その後30分間復旧しなかった。

ECOWASの本部にはすぐ横にとんでもなく大きい発電機が置いてあったのと比べると、この役所はあまり金がないのであろうか。

しかも、運の悪いことに管理局のラップトップパソコンは、バッテリーがあがってしまって使えない。日はすっかり暮れてしまっており、私たちは全くの暗闇の中で、

ただ復電を祈ってひたすら待つしかなかった。

幸い、1時間ほどたって奇跡的に電気が再びともり、インタビューを再開できた。

アブジャの意欲的な計画とは別に、アブジャは、都市として成立後、首都での雇用機会を求めて、プランナーの予想より多くの人が他の地域から流入している。

特に都市の中心地区で人口が増加している。

現在の、アブジャの都市計画のマスタープランは、ドイツの建設コンサルタントAlbert Speer & Partner GmbH(AS&P)によって作られている。

私たちは、日本人の著名な建築家である丹下健三氏がアブジャの都市計画のマスタープランを作ったと聞いていたが、それは違うと言われた。

しかし、私たちが帰国後調べてみると、やはり丹下健三氏はナイジェリア新首都都心計画にかかわっていた。

『Metropolitan Magazine』の2001年7月号によると、最初、アブジャの都市のマスタープランは、丹下健三とフィラデルフィアのWallace, Roberts & Toddによって

1979年に作られた。1980年代前半に、街の中心部と政府の建物の多くはデザインされていた。また中心部は、三権が平等になるような構造をしていた。

しかし、このプランは民主主義的な色彩が濃すぎるとみなされ、計画は大幅な修正を余儀なくされた。

(参照)http://www.metropolismag.com/html/content_0701/ob/ob01.html

とはいえ、現在の、自然発生的な人口流入を念頭に置いた都市の詳細計画にたずさわっているのが、ドイツのコンサルタントであるというのも、また事実である。

このような詳細な都市計画に基づき、衛星都市となる地区に基礎的なインフラを政府の手で整備していゆき、いろいろな活動や住民をそれぞれ異なった地域に集積させて、

地区的に機能を特化させるかたちで流入してくる人口を収容すべく、アブジャの都市拡張計画がすすめられてゆく。いったん立ち退かせた住民であっても、

都市整備の進行とともに、その適合的な地区に居住地区が与えられた場合もあるという。

▽ライトレールの建設で流入する人口にモビリティを保障

これらの衛星都市地区に居住した人々は、勤務先まで通勤することが想定されている。

現在、アブジャの首都圏である連邦首都地区(Federal Capital Territory, FCT)の人口は140万人である。

人口が増加することで、既存の交通機関が限界になる。そのためライトレールやバスシステムなど、交通インフラの整備が予定されている。

ライトレールとは、東京でいえば、東急世田谷線や都電荒川線などのように、車両の重さが普通の鉄道よりも軽量で、駅の施設も簡易で数も多いが、

速度は郊外電車ほどでない、軌道系の乗り物である。最近は、LRTと書かれることが多い。

アブジャには今ライトレールの建設の予定がある。この計画は、ドイツのコンサルが作った計画に書き込まれており、実際にそれを建設するのは中国の企業であって、

既に連邦政府と契約を取り結んだという。しかし、中国企業も、ドイツのコンサルとは別の、独自のライトレールのプロポーザルを行っているようで、

このあたりの事情はかなりこみいっている印象をうけた。

現在提案されている路線のネットワークは、リングのような形をしている。計画の達成目標は未定である。

インタビューの時に頂いたアブジャの交通の計画書である2008年4月発行の

『Transportation Context Studies for the Metropolitan Area of the Federal Capital City of Abuja』の27−34ページによると、

このライトレール建設の目的はアブジャの中心地の交通の改善である。これはアブジャ中心地を発展させるための鉄道である。

アブジャの街は南北に鳥の羽のように広がっている。その部分を4つの路線を走らせる予定である。北へ向かう路線も南に向かう路線も中心地から内側を通り、

アブジャ北部段階4に向かい、外側を通り戻ってくる。最終的に、この二つの路線は一つに繋がり、リングのような形になる予定である。

アブジャの中心地を北から南まで乗換なしで移動することが出来るようになる。またアブジャの中心地から空港への路線も予定されている。

計画では、ライトレールは全部で286kmが敷設される。そのうち60kmを中国の企業が敷設することになっている。少なくとも建設には5年が必要である。

また、ドイツのコンサルタント会社であるAS&Pが、通常の鉄道網(ヘビーレール)の建設のプランも作っている。

またここで、このような大きな鉄道計画に、日本のプレゼンスがないことを言及された。その一方、中国がナイジェリアに深く入り込んでいるともおっしゃった。

このことはラゴスにいる時から感じていたが、ドイツも、ここアブジャでは、首都の都市計画というプリスティジあるプロジェクトで強い存在感を見せていた。

これにひきかえ、日本のナイジェリアへの進出の遅れを、ここでもふたたび感じざるを得なかった。

▽アブジャの中心地への人口の流入

それでも現在、アブジャは人口増加に対応できていない。そもそも、アブジャの都市計画は、

インフォーマルに流入してきた人口をきちんと収容するための空間が確保されていないため、貧困層が街の周辺に自然発生的なスラムを形成して居住し、

市内へ通勤する状況になっている。しかし、都市計画が進んでくると、そういった人たち向けの住宅が建設されることもある。

このため通勤者のための鉄道も必要とされている。

2008年4月発行の『Transportation Context Studies for the Metropolitan Area of the Federal Capital City of Abuja』の23−26ページによると、

この通勤鉄道(Commute rail)は、衛星都市からアブジャへのアクセスの改善を目的にしている。

この路線はブワリ(Bwari)、スレジャ(Suleja)、クジェ(Kuje)といった衛星都市とアブジャをつなぐ計画である。

これらの街はアブジャに溢れた労働者の住居地域として、将来期待されている。

▽ロコジャ〜独立のプライドが許さなかったロコジャへの首都移転

ここで私たちは、なぜ新首都がロコジャではなく、アブジャになったのかという質問をしてみた。

お答えによると、ロコジャは川が多くまた、気温がアブジャより高いため、マラリア蚊が多くいるのが問題らしい。

またアブジャと違い、ロコジャは平地が少なく、アブジャのように将来都市を広げていくという面においても不便が多いとのことであった。

そして何より、ロコジャはイギリス植民地支配の重要な拠点であった。

そのため、ナイジェリア人がロコジャを首都にすることはプライド的に許せない、と言うことであった。

この話の流れで、明日私たちがロコジャを訪れると言うと、ロコジャのツーリストボードの人を紹介してもらえることになった。

▽終えて

アブジャの都市の開発計画や鉄道の計画の話を詳しく聞け、都市交通に関する貴重な計画資料も入手することができた。

アブジャでは、都市の計画者の予想を超えて、職業機会を求める人口の流入が起こっている。そのため、都市の計画の改善を余儀なくされている。

しかしそれも追いつかず、首都周辺にスラムが形成されている。

それでもアブジャは、ラゴスと比べると、街自体はとても綺麗で、とにかく首都だけでもまずは整備しようとしている様子も伺えた。

とはいえ、他方で、交通のマスタープランなどかなり本格的なものを作成はしていたが、実際にアブジャの街の中に鉄道路線の敷設工事などは見当たらない。

本当に首都としての機能を十全に果たせるようになるまでは、まだまだ時間がかかるのではないか、そんな印象を受けた。

また電力システムや発電、下水処理などは中央政府が管轄している。途中の長時間の停電が電力システムの不安定さを物語る。

遅くまで私たちのインタビューに快く付き合ってくれたこと、また交通のマスタープラン等の貴重な資料を下さったことに感謝し、アブジャ都市管理局を後にした。

アブジャの都市の開発計画や鉄道の計画の話を詳しく聞け、都市交通に関する貴重な計画資料も入手することができた。

アブジャでは、都市の計画者の予想を超えて、職業機会を求める人口の流入が起こっている。そのため、都市の計画の改善を余儀なくされている。

しかしそれも追いつかず、首都周辺にスラムが形成されている。

それでもアブジャは、ラゴスと比べると、街自体はとても綺麗で、とにかく首都だけでもまずは整備しようとしている様子も伺えた。

とはいえ、他方で、交通のマスタープランなどかなり本格的なものを作成はしていたが、実際にアブジャの街の中に鉄道路線の敷設工事などは見当たらない。

本当に首都としての機能を十全に果たせるようになるまでは、まだまだ時間がかかるのではないか、そんな印象を受けた。

また電力システムや発電、下水処理などは中央政府が管轄している。途中の長時間の停電が電力システムの不安定さを物語る。

遅くまで私たちのインタビューに快く付き合ってくれたこと、また交通のマスタープラン等の貴重な資料を下さったことに感謝し、アブジャ都市管理局を後にした。

ホテルに着いて

ホテルに帰ると10時を過ぎていた。今日は朝から4つの機関を訪問するという、タフな日程であった。

明日も朝からロコジャに向かう。体調を崩さないように、遅めの晩飯を食べ、それぞれ部屋に帰り、就寝した。