レッキ自由貿易区

中国との合弁、想像とは異なる現実を見る

▽ボックスランチを携えて、出発

ラゴス三日目の朝、体調も良く、自然と6時半に目が覚める。日本でこの時刻だと外は十分明るいが、ラゴスの朝は薄暗く、曇ったような空をしている。

今日は、午前にレッキ自由貿易区を、午後に日揮を訪問する。日揮訪問後に、直接空港に向かい、首都アブジャ行きの飛行機に乗るため、

全ての荷物を朝からバスに積んで移動することになった。少し早く起きて出発の支度を整える。

本日訪問するレッキ自由貿易区は、ラゴス市内から自動車で一時間くらいの距離であり、帰りは渋滞も発生する可能性が高い。

次の日揮のアポイントメントが14:00ということで、お昼をゆっくり食べる時間が無いため、車内で食べるためのボックスランチを注文した。

ボックスランチの準備の遅延により、ホテル出発予定時刻の8:40を大幅に過ぎ、9:20に出発。

その間、旅行社から、明日の首都Abujaでの訪問スケジュールについての連絡があり、それまで不確定要素が多かった分、

一日に四つもの機関を訪問するという強行日程が確定したことに、ゼミ一同興奮した。

▽二重経済の解消にレッキ自由貿易区は貢献できるか?

旅行社での支払い等を済ませ、私たちは、ラゴス市内にある

レッキ自由貿易区開発会社

(Lekki Free Zone Development Company)に向かった。

レッキ自由貿易区については、5月28日付け『読売新聞』のアフリカ特集に掲載されていたことで知り、今回訪問するに至ったものである。

この会社は、文字通りレッキ自由貿易区(Lekki Free Trade Zone)の開発プロジェクトを担う企業であり、ナイジェリアと中国の合弁である。

レッキ自由貿易区のホームページによれば、この自由貿易区で生産した商品を国外へ輸出することを前提に、進出する外国資本に対して、

輸出入における関税の免除や所得税・事業税の免除、100%外国資本の起業許可、利益等資本の外国送金の自由、EUへの輸出の特別関税適用など、

様々な特典が与えられる。また、自由貿易区に進出した企業であっても、その生産物を国内市場に振り向けても良いことになっている。

輸出のために、ナイジェリアの低廉な労働力を使うことができるだけでなく、ナイジェリアの巨大な国内市場にアクセスできるとなれば、

進出企業にとって大きなメリットであろうと思われた。途上国が経済発展を遂げるには、労働集約的な製造業が多数立地することが最も重要である。

労働集約的製造業は、低所得者層に対して多くの雇用を産み出し、貧困層の所得を向上させる。貧困層の所得向上により、

これら途上国社会の大多数を占める人々が消費者として現れ、大規模な大衆消費市場が出現する。途上国でしばしば見られる二重経済は、

この過程で徐々に解消される。市場が拡大すれば、地元向けにもさらなる産業立地が促進され、資本蓄積が進む。資本蓄積が進むほど、

更に雇用も産み出されることになり、経済発展を推進する好循環が生まれる。

アジアNIES、東南アジア、そして中国など諸国は、一様に輸出加工区等の経済特区を創設したり、税制上の優遇措置等を用いるなどして労働集約的産業を興し 、

経済発展に成功した。この成功事例はアフリカ諸国にも適用できるのではないか、私たちはそのように考え、レッキ自由貿易区に期待するものは大きかった。

事実、前出の新聞記事 によれば、レッキ自由貿易区の創設には、中国が自国の経済発展に大きく貢献した経済特区の経験を活かして、

税の優遇措置制度などの制度作りや中国企業への直接投資働きかけなどで協力しているという。

この点は、アフリカにおける中国のプレゼンスを学ぶ良い機会にもなる。この点でも、私たちはこのレッキのプロジェクトに期待していた。

▽レッキ自由貿易区開発会社でのインタビュー

実際に自由貿易区の現地を訪れる前に、私たちは市内の事務所でその概要を伺うことになった。

レッキ自由貿易区開発会社は、ラゴスでは一般的な3〜4階建てのビルだ。日本での感覚からすれば、ビルというより大きな家という感じである。

午後に訪問するJGC Nigeriaも、高級住宅をオフィスに転用しており、このようなオフィス形態はラゴスでは一般的である。

実際に自由貿易区の現地を訪れる前に、私たちは市内の事務所でその概要を伺うことになった。

レッキ自由貿易区開発会社は、ラゴスでは一般的な3〜4階建てのビルだ。日本での感覚からすれば、ビルというより大きな家という感じである。

午後に訪問するJGC Nigeriaも、高級住宅をオフィスに転用しており、このようなオフィス形態はラゴスでは一般的である。

ゼミ生一同、三階の会議室に通された。入り口からすぐの会議室だったため、

フロア全体が見えず、どれくらいのスタッフが働いているのか確認できなかった。

すぐに、副部長のヲヌオラさん、そして社長補佐の曾さんが現れた。これまでラゴス市内で実際に中国人を見ることはほとんどなく、

これが中国人の方とお話しする初めての機会となった。

挨拶・自己紹介を済まし、こちらから、会社のウェブサイトを拝見したので、現状についてさらに説明して欲しい、と要望を伝えた。

ここで曾さんは席を立たれ、代わって加わった部長のバログンさんとヲヌオラさんが説明を始めてくださった。

ゼミ生一同、三階の会議室に通された。入り口からすぐの会議室だったため、

フロア全体が見えず、どれくらいのスタッフが働いているのか確認できなかった。

すぐに、副部長のヲヌオラさん、そして社長補佐の曾さんが現れた。これまでラゴス市内で実際に中国人を見ることはほとんどなく、

これが中国人の方とお話しする初めての機会となった。

挨拶・自己紹介を済まし、こちらから、会社のウェブサイトを拝見したので、現状についてさらに説明して欲しい、と要望を伝えた。

ここで曾さんは席を立たれ、代わって加わった部長のバログンさんとヲヌオラさんが説明を始めてくださった。

▽意外に多い、ロジスティックス・資源関連産業

自由貿易区の全体の大きさは16,000ヘクタールである。現在は第一期として1,000ヘクタールの土地が工事中である。

第一期の完成にあと4〜5年ほどかかるそうで、プロジェクトはまだ始まったばかりということがわかった。

第一期完成後、順次、第二期、第三期と開発が進められていく計画である。

レッキ自由貿易区のマスタープランは、中国のコンサルタントによって作られた。設計の分野でも、中国にこれだけの能力がついてきていることがわかる。

中国のコンサルタントに作成された計画地図には、第一・第二・第三期それぞれの建設計画が色分けされて記載されていた。

自由貿易区全体の計画地図があったので、拝見させていただく。二本の半島がラグーンに突き出す地形となっており、そこは以前はジャングルだった。

これを順次切り開いて、現在開発されているのが海側の半島である。二つの半島の間には橋が掛けられる。

レッキ自由貿易区のマスタープランは、中国のコンサルタントによって作られた。設計の分野でも、中国にこれだけの能力がついてきていることがわかる。

中国のコンサルタントに作成された計画地図には、第一・第二・第三期それぞれの建設計画が色分けされて記載されていた。

自由貿易区全体の計画地図があったので、拝見させていただく。二本の半島がラグーンに突き出す地形となっており、そこは以前はジャングルだった。

これを順次切り開いて、現在開発されているのが海側の半島である。二つの半島の間には橋が掛けられる。

導入を予定している産業は、基本的に製造業であるということであったが、話を伺うと、輸出向け商品の包装工場、石油・ガス等の貯蔵施設なども立地するという。

第一期には、製造業やロジスティクス関連企業の倉庫などが建設される。

第二期には港が建設され、石油・ガス等の精製・貯蔵施設が建設される予定だ。オアンド(Oando)というナイジェリア資本の石油会社が候補に上がっている。

このオアンドという会社はナイジェリアでガソリンスタンドを経営している。また、イギリスの石油・ガス関連企業も入る予定だという。

第三期には、住宅地区やホテル地区なども建設予定であり、基本的に自由貿易区内で空間的に完結して生活ができるようにする構想だ。

中国広東省のような工業集積ができることをイメージしていた私たちは、製造業以外の、ロジスティクスや石油精製関係企業が大きな比重を占めていることを知り、

少し意外の感に打たれた。

▽中国の開発主義国家政策から学ぶナイジェリア

私達は、どうしてナイジェリア側が中国をパートナーに選んだのか、と質問した。すると、そもそもこのプロジェクトに興味を示したのが中国のみで、

中国の合弁で組織を立ち上げることでプロジェクトが前進すると考えた、という回答であった。ナイジェリアは、経済開発を実現するため、中国が現在とっている、

開発主義国家(developmental state)の政策アプローチから学ぼうとしている。

ネオリベラリズムを大々的に採り入れ、1970年代までの、新産業都市開発などに見られた開発主義的政策アプローチをすでに放棄した日本は、すでに、

お互いに相手にしていない、されていないという雰囲気だ。その結果、現在の計画によれば、3000ヘクタールの土地が中国に割り当てられた。

ナイジェリア・中国合弁のレッキ自由貿易区開発会社の資本構成は、中国政府や企業のコンソーシアムが60%、ラゴス州政府が20%、ナイジェリア人の投資家が20%であり、

資本金は267万米ドルということだった。

レッキ自由貿易区開発会社の姉妹会社として、レッキ世界投資会社(Lekki Worldwide Investment Limited)という、

ラゴス州政府関連企業がその大半の株式を所有する企業(資本金は1,000万ナイラ、レッキ自由貿易区HPより)が立ち上げられている。

もし日本など他の国の企業がレッキ自由貿易区に参加したいと考える際には、このレッキ世界投資企業と合弁会社を立ち上げることになる。

アメリカのAYR Logisticsという企業から申し出が既にあったという。

レッキ自由貿易区で働く中国人は、現在は約20名だが、以前は、120名ほどがオフィスや建設現場で働いていた。

建設がいよいよ佳境にあるかと想像していた私たちには、現時点で、規模が縮小していることが意外であった。

なお、、全ての中国人が中国本土からの人で、香港やマカオからの中国人はいない。

かつて、?小平の中国は、アジアNIESの先端を行った英領香港の開発プロジェクトのノウハウを学んだ。そしていまや、そのノウハウを、

中国が独自にアフリカに伝えているということであろう。

このようにして、中国がノウハウを提供して開発されたレッキ自由貿易区には、当然、多数の中国の企業の進出が検討されている。

まず、多国籍化しつつある家電メーカーの海爾(Haier)。他には、中国の自転車や靴メーカーなどがある。

いずれも、欧米への輸出というよりむしろ、主にナイジェリア及びその周辺の西アフリカ市場を睨んでいる。

中国は、北米市場にいつまでも一辺倒で依存するのはなく、多角化を進め、アフリカ諸国も市場として認識していることがわかる。

その、リスク回避のため国家的・長期的・そしてグローバルな視野の展望を持った中国の経済発展戦略のしたたかさには、日本人として恥じ入る思いがした。

レッキ自由貿易区振興のために一年に一回ずつ中国・ドバイ・ナイジェリアで振興フォーラムを開いている。

▽全国公定価格のガソリン

40分程のインタビューを終え、私たちは一路、レッキ自由貿易区の現地に向かうことにした。

オフィスから実際の現場まで一時間ほどかかるということで、ラゴスの郊外を見聞する良い機会となる。私たちは、特に注意して車窓から景色を観察した。

最初に、ガソリンスタンドに立ち寄り給油。そこでゼミ生の一人が、ラゴス市内のガソリンスタンドのガソリン料金がどこも均一だということに気付いた。

ガイド氏に聞くと、政府によってガソリン料金が統制されているという。その価格は1リットル=70ナイラであった。

驚くことに、ディーゼル(軽油)は更に高く、1リットル=154ナイラであった。

オフィスから実際の現場まで一時間ほどかかるということで、ラゴスの郊外を見聞する良い機会となる。私たちは、特に注意して車窓から景色を観察した。

最初に、ガソリンスタンドに立ち寄り給油。そこでゼミ生の一人が、ラゴス市内のガソリンスタンドのガソリン料金がどこも均一だということに気付いた。

ガイド氏に聞くと、政府によってガソリン料金が統制されているという。その価格は1リットル=70ナイラであった。

驚くことに、ディーゼル(軽油)は更に高く、1リットル=154ナイラであった。

日本ではディーゼルの方が安いのが当たり前だが、こちらではその逆であった。

ナイジェリアでなぜディーゼル価格がガソリン価格の2倍以上もするのか分かりかねるが、

私たちが借り上げているこのワゴン車もディーゼルを使用しているし、家庭やオフィスで使用している自家発電機もディーゼルを使っている。

燃料費は非常に大きなコストとなっているのは間違いない。

▽ラゴスの郊外 新興住宅地と米オイルメジャーの巨大コンパウンド

給油後、レッキ方面へと延びる幹線道路を走っていると、「Shoprite」という南アフリカ資本の高級スーパーを発見した。

時間がなかったため中に入ることは出来なかったが、日本でもあるような郊外型の非常に大きい商業施設である。

勿論ラゴスの中流・上流階級の人々が買いに来るのだろう、駐車場はそれなりに賑わっていた。

さらに走っていると、今度は新築一戸建てが集合したゲーティドコミュニティー

(入り口に門があり、そこに警備員が常駐していて、部外者が住宅地区コミュニティそのものに入れないよう設計されている分譲住宅地)

がこの幹線道路に沿うように登場してきた。ラゴスの市内ではほとんどみなかった新しい住宅で、米国の郊外で売りに出ている建売住宅のイメージにあてはまる。

しかし、どこか無機的な感じである。恐らく人をあまりみかけないのがその理由であろう。

さらに走っていると、今度は新築一戸建てが集合したゲーティドコミュニティー

(入り口に門があり、そこに警備員が常駐していて、部外者が住宅地区コミュニティそのものに入れないよう設計されている分譲住宅地)

がこの幹線道路に沿うように登場してきた。ラゴスの市内ではほとんどみなかった新しい住宅で、米国の郊外で売りに出ている建売住宅のイメージにあてはまる。

しかし、どこか無機的な感じである。恐らく人をあまりみかけないのがその理由であろう。

人がいない理由としては、第一に、多くの住民が日中市内に仕事に行っていること、もしくは、第二に、これらの分譲住宅は、投資目的の色合いが非常に強く、

実際に住んでいる人が少ないことが考えられる。ガイド氏の話では、この分譲一戸建て一軒、およそ2000万ナイラほどではないか、ということだった。

ショウルームのような建物も存在した。この周辺には不釣合いの真新しい銀行の支店もちらほら見かけた。

そして、インターナショナルスクールや私立の学校も見かけられた。学校の概観は立派であった。

いずれの学校も、二重経済の上層に位置し、郊外に居住する富裕層の子女が通っているのだろう。

そして、これらの建物の間に混じって、二重経済の下層にある一般庶民の住宅やマーケットが存在していた。

この辺りでは、空き地も沢山点在していた。つまり、空間的にみれば、ナイジェリア経済の二重構造は、

合衆国のような大々的な居住の空間的分化をもたらしているわけではない、ということだ。

更に進んでいくと、ラゴスには珍しい重厚長大なビルとそれを囲む刑務所のように大きな塀、そしてそばにシェブロン

(Chevron)のガソリンスタンドがある、

超巨大施設が見えてきた。車が近づくと、それは、合衆国の石油会社シェブロンのオフィス兼社宅のコンパウンドであった。

その巨大なビルは、昨日ラゴス市内でみかけたCitibankのオフィスビルに似て、要塞のようなつくりになっていた。

一般的なオフィスビルのようなガラス張りではなく、防犯上極力あまりガラスを使わないようにしているようで、

それが一層「要塞」のイメージをかきたてた。オフィスと社宅を取り囲む長い塀は、軍事基地のような印象を受けた。

コンパウンドの内部では、米国から赴任してきている社員が、この施設内で全ての本国並みの生活水準を保てるよう、

施設内には子女のための学校や医療機関、運動施設等すべてが完備されているという。

更に進んでいくと、ラゴスには珍しい重厚長大なビルとそれを囲む刑務所のように大きな塀、そしてそばにシェブロン

(Chevron)のガソリンスタンドがある、

超巨大施設が見えてきた。車が近づくと、それは、合衆国の石油会社シェブロンのオフィス兼社宅のコンパウンドであった。

その巨大なビルは、昨日ラゴス市内でみかけたCitibankのオフィスビルに似て、要塞のようなつくりになっていた。

一般的なオフィスビルのようなガラス張りではなく、防犯上極力あまりガラスを使わないようにしているようで、

それが一層「要塞」のイメージをかきたてた。オフィスと社宅を取り囲む長い塀は、軍事基地のような印象を受けた。

コンパウンドの内部では、米国から赴任してきている社員が、この施設内で全ての本国並みの生活水準を保てるよう、

施設内には子女のための学校や医療機関、運動施設等すべてが完備されているという。

ナイジェリアという、治安の必ずしもいいとはいえない土地で、それでも積極的に業務展開していくためにここまでの施設を建造する米系石油会社のスケールの大きさに、

私たちは改めて衝撃を受けた。

▽工事が中断された、「何もない」現場

事務所を出発してから車に揺られること約一時間、街道から右に曲がり、私たちは自由貿易区の大きな看板が掲げられたレッキの入り口に到達した。

ここにはレッキ地区の区画を売る不動産屋も店開きしていた。店の正面には、区画の名前とその面積が記載された立て看板が立っていた。

自由貿易区の開発とともに、周辺地区の土地の需要もそれなりにあるのだろう。あるいは、開発区内の土地が、転がされているのだろうか。

事務所を出発してから車に揺られること約一時間、街道から右に曲がり、私たちは自由貿易区の大きな看板が掲げられたレッキの入り口に到達した。

ここにはレッキ地区の区画を売る不動産屋も店開きしていた。店の正面には、区画の名前とその面積が記載された立て看板が立っていた。

自由貿易区の開発とともに、周辺地区の土地の需要もそれなりにあるのだろう。あるいは、開発区内の土地が、転がされているのだろうか。

我々は、巡検の準備中、この開発区のホームページ(閲覧:2010-02-22)

ホームページを見て、多くの高上が稼働している様子を思い浮かべてきた。そして、ここから20km先の現場までには、我々がイメージする光景が広がっていると想像を膨らませていた。私たちは熱帯雨林が両脇に生い茂る整備された道路を進んでいると、突如、進行方向左手に巨大な門と切り開いた土地が現れた。これが現場らしい。「何もない」――これが、レッキ自由貿易区のホームページで見た景観を心に抱いていた私たちの第一印象だった。

(上:発展の様子を思い浮かべたホームページの画像

出典:Lekki ホームページ)

私たちがまず降り立ったのは、第一期地区の中央を走る大通りの入り口だ。私たちらがここまで走ってきた道路から垂直に延びるこの大通りは、

たしかに圧巻な規模をもっていた。道路建設のために土地がひろく帯状に奥のほうまで切り開かれている。ただし、未だにコンクリート舗装されていない。

たしかに、非常に広大な印象を受けたが、肝心の施設用地は全く造成されておらず、ジャングルのままである。

私たちがまず降り立ったのは、第一期地区の中央を走る大通りの入り口だ。私たちらがここまで走ってきた道路から垂直に延びるこの大通りは、

たしかに圧巻な規模をもっていた。道路建設のために土地がひろく帯状に奥のほうまで切り開かれている。ただし、未だにコンクリート舗装されていない。

たしかに、非常に広大な印象を受けたが、肝心の施設用地は全く造成されておらず、ジャングルのままである。

入り口に立つ 巨大な門の脇には、警備員の小屋とナイジェリア・中国国旗が掲げられているが、門それ自体は、少し寂れた感じであった。

労働者の姿は一人も確認できず、工事が中断していることがわかった。

私たちがうろうろしていると、警備員がやってきたので、立ち話をしながら軽くインタビューを行なった。

この建設事業は昨年始まり、約一年続いた。だが、二ヶ月前に工事が止まり、何も作業がない状態が続いて今に至るという。

中国土木工程集団公司

(China Civil Engineering Construction Corporation: CCECC)という中国の国営企業が契約者だったが、

工事に来なくなってしまったそうだ。中国とナイジェリアの協力で活発に工事がすすむ現場を思い描いていた私たちは、裏切られた感に襲われた。

入り口に立つ 巨大な門の脇には、警備員の小屋とナイジェリア・中国国旗が掲げられているが、門それ自体は、少し寂れた感じであった。

労働者の姿は一人も確認できず、工事が中断していることがわかった。

私たちがうろうろしていると、警備員がやってきたので、立ち話をしながら軽くインタビューを行なった。

この建設事業は昨年始まり、約一年続いた。だが、二ヶ月前に工事が止まり、何も作業がない状態が続いて今に至るという。

中国土木工程集団公司

(China Civil Engineering Construction Corporation: CCECC)という中国の国営企業が契約者だったが、

工事に来なくなってしまったそうだ。中国とナイジェリアの協力で活発に工事がすすむ現場を思い描いていた私たちは、裏切られた感に襲われた。

この場所の写真撮影を終えてから、私たちは、さらに奥に進んだ。この第一期現場から奥地へと、第2期、第3期が開発されていくのが、予定である。

いくつか倉庫のような大きな建物が点在している。自由貿易区内にレッキ自由貿易区開発会社の現場事務所があるはず、という情報に、私たちはその建物を探した。

だが、一向に見つからない。探し回っている間にも、ジャングルが切り開かれた「荒野」が続く。特段建設工事が進んでいると示す建造物等は、ない。

▽家族ぐるみ、居住区で生活している中国人労働者

20分くらい探し回るが、事務所は結局なかった。

ゲートの奥に重機が並んでいる場所があったので仕方なくそこでバスを降り、そこから現場を見ることにした。

そこで、警備員に、午前中に頂いた部長のバログンさんの名刺を見せると、私たちを中に招き入れてくれた。

ゲートの中には、アメリカのキャタピラーCaterpillar社の建設重機やトラックが、20台以上整然と並んでいた。だが、使われている様子はなかった。

これら重機やトラックには、「紅旋風」と 中国語の標記がなされていた。

20分くらい探し回るが、事務所は結局なかった。

ゲートの奥に重機が並んでいる場所があったので仕方なくそこでバスを降り、そこから現場を見ることにした。

そこで、警備員に、午前中に頂いた部長のバログンさんの名刺を見せると、私たちを中に招き入れてくれた。

ゲートの中には、アメリカのキャタピラーCaterpillar社の建設重機やトラックが、20台以上整然と並んでいた。だが、使われている様子はなかった。

これら重機やトラックには、「紅旋風」と 中国語の標記がなされていた。

その横に、建設労働者の居住区があった。中国は、このプロジェクトの建設作業に従事する現場労働者を、はるばる中国から連れてきているのである。

これでは、プロジェクトを実施しても、ナイジェリア人の雇用はあまり増えない。せいぜい、警備員くらいだろう。

居住区の正面まで行って見ると、その入り口に、先程出会った警備員よりも少し強面のナイジェリア人の警備員と、中国人労働者を発見した。

中国語で話しかけるも、日本人とわかるとまともに取り合ってもらえず、中を見せてくれるよう交渉しても、あまり良い雰囲気でない。

むしろ、ちょっとした緊張状態になった。

この居住区の中に、いま多くの人間が生活している匂いは全くしなかった。

だが、居住区の規模は大きく、優に100人は住み込みできるほどの大きさであった。

洗濯物が少し干されており、今でも少数の中国人労働者が残っている。ここでゼミ生が一人、警備員に付き添われて、

住宅がある区画内に入った。そこには4〜5人の女性がおり、現在も20人弱の中国人が居住しているようである。

女性もいることから、家族ぐるみでナイジェリアに移り住んできていることがわかる。

▽広大なレッキ貿易自由区と秘密の中国事務所

その後、私たちは、警備員の付き添いで第一期の工事区画をぐるりと一周バスで回った。非常に広い道路は、未舗装であるが、

地面はしっかりと踏み固められていて自動車でも問題なく走行できた。この地区の通りの一辺の長さは、数百メートル以上はあると思われ、

ジャングルをこれほどの規模で切り開くのには相当な労力がかかったであろう。電柱・電線も一部には整備されていたが、

工場等が建設される区画はほとんど整備されておらず、熱帯植物が生い茂っている。この状態では、工場は何も建てられない。

コンクリートブロックが放置されている状況から、作業が途中で中断された様子がわかる。

その後、私たちは、警備員の付き添いで第一期の工事区画をぐるりと一周バスで回った。非常に広い道路は、未舗装であるが、

地面はしっかりと踏み固められていて自動車でも問題なく走行できた。この地区の通りの一辺の長さは、数百メートル以上はあると思われ、

ジャングルをこれほどの規模で切り開くのには相当な労力がかかったであろう。電柱・電線も一部には整備されていたが、

工場等が建設される区画はほとんど整備されておらず、熱帯植物が生い茂っている。この状態では、工場は何も建てられない。

コンクリートブロックが放置されている状況から、作業が途中で中断された様子がわかる。

敷地の一周ツアーを終え、警備員さんにお礼を言い、貿易自由区計画地の一番端まで行ってみた。

ここから、先程通ったレッキ地区の入り口まで、時速80kmで走り15分弱ほどかかる程の広さであった。

しかも、途中で見た看板によると、ラゴス自由貿易区という新たな自由貿易特区がレッキ自由貿易区の第一期の隣にできるようだ。

ここには、海に面して港湾も作られるらしい。工事はほとんど進んでいないが、計画の規模だけは壮大である。

しかも、途中で見た看板によると、ラゴス自由貿易区という新たな自由貿易特区がレッキ自由貿易区の第一期の隣にできるようだ。

ここには、海に面して港湾も作られるらしい。工事はほとんど進んでいないが、計画の規模だけは壮大である。

帰路、「莱基自貿区工程建設指揮部」という中国語の看板が掲げられた中国機関の事務所の前を通った。建物は、厳重に警備されている。

中国人の姿は外には見られず、入口には数名のナイジェリア人警備員、そしてライフルを持った軍人もいた。

ここが、政治的に重要な施設であることはすぐにわかる。私たちの車が近づくと、いきなりナイフを手にした軍人がでてきたので、

急遽Uターン、私たちは一目散で事務所前を離れた。

帰路、「莱基自貿区工程建設指揮部」という中国語の看板が掲げられた中国機関の事務所の前を通った。建物は、厳重に警備されている。

中国人の姿は外には見られず、入口には数名のナイジェリア人警備員、そしてライフルを持った軍人もいた。

ここが、政治的に重要な施設であることはすぐにわかる。私たちの車が近づくと、いきなりナイフを手にした軍人がでてきたので、

急遽Uターン、私たちは一目散で事務所前を離れた。

それにしても不思議なことに、この事務所の看板は中国語でしか書かれていない。漢字が読める私たち日本人には理解できるが、

現地の人々にはこれがどのような機関の事務所なのか、まったく識別できない。中国側は、この事務所を軍を派遣して厳しく警備すると同時に、

その正体を対外的に隠そうとする姿勢をとっているようにも見えた。隠さなければいけないとすれば、その理由は何だろうか。

ジャングルを切り開き、大規模なインフラプロジェクトを進めても、地元に雇用の面でほとんど貢献しない、中国の開発プロジェクトのありかただろうか。

▽遅れるナイジェリアのインフラ整備プロジェクト

レッキ自由貿易区の現場にいくと、私達がウェブサイト等を見て抱いていたイメージとも、事務所で説明を聞いて抱いた印象とも、

全く状況が異なっていた。アフリカ研究で公刊された資料が乏しいとはよく聞く話であるが、とにかく実情を知り、何かを語るには現場に足を運ぶ以外に方法がない。

ナイジェリアの経済発展の方向をも規定してしまうような経済特区に中国が肝いりで関与していると聞いて、

私たちは中国政府の勢いに押されていたのであるが、実際はプロジェクトの工事がまともに進行している状態ではなかった。

そして、そのプロジェクトは、市民に根ざした透明性よりも、何か中国政府に隠すことがあるような雰囲気が前面に出ていた。

昨日訪問した、ナイジェリア鉄道局で、中国政府による鉄道リハビリプロジェクトが凍結状態にあるのと同様の状態に、

レッキ貿易自由区も陥っているようだ。このような状態に陥っている原因はわからない。

しかし、中国側にとって、ここでこのプロジェクトになおざりな対応をすれば、ナイジェリア政府の信頼を損なう。

それは、ナイジェリア市場進出という点からしても、その他のアフリカ諸国への進出という点からも得策ではない。

それゆえ、この事態は、ナイジェリア側の事情と考えるべきであろう。昨日JETROで伺ったように、ヤラドゥア大統領による過去の政策見直しの影響を、

レッキ自由貿易区開発も受けているのではなかろうか。

日揮へのインタビュー

攻める姿勢を崩さない数少ない日本企業

▽JGC Nigeria Limited

(日揮)の事務所は高級住宅地の中に

広大なレッキ自由貿易区用地を後に、私たちは朝来た道をラゴス市内の日揮の事務所に向かって戻った。

運転手の巧みなハンドルさばきで、私たちは日揮の事務所前に、訪問予定時刻の20分前に着くことができた。

日揮の事務所は、ラゴス市内の中でも外資系企業の事務所などがあるビクトリア島の高級地区に位置している。

事務所が面している通りの入り口には、警備兼駐車整理要員がいて、一種のゲーティッドコミュニティのようになっている。

その中は、並木が連なる、非常に洗練された通りの雰囲気だ。

午後二時の訪問時刻となっったので、道路に面した頑丈な鉄の門を叩いた。警備員に、敷地内に通されると、重厚な外壁からは見えにくかったが、

小奇麗な一戸建ての住宅になっている。その脇に、大きなディーゼル発電機を発見する。一戸建てを改装してオフィスにしているのだ。

建物の中で、日揮ナイジェリア(正確には「JGC Nigeria Limited」)General Managerの生源寺さんに迎えていただいた。

▽国際化が進んだ石油関連プラント企業

滞在時間が一時間しかないことから、ご挨拶もそこそこに、すぐにインタビューを始めることになった。

生源寺さんは、日揮に入社されて23年目で、ナイジェリア勤務は3年目である。これまで、インドネシアとマレーシアに駐在していたことがある。

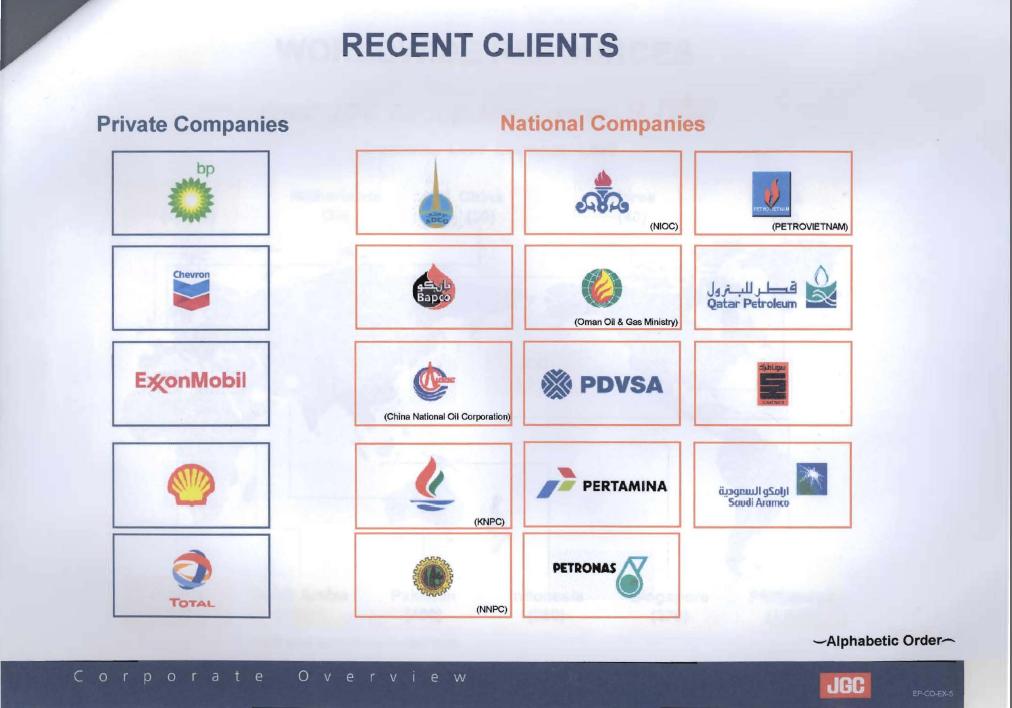

ご用意してくださった資料をもとに、まずは日揮という会社について教えていただいた。

1928年の創業時は、「日本揮発油」、英語では「Japan Gasoline Corporation」という会社名であった。当時のモータリゼーションの流れを受け、

国内でのガソリンの生産・輸入ビジネスを始めたのである。だが、色々な理由から製油所の経営を断念し、それ以後、

他社の石油精製プラントを造るようになった。そこで現在の「日揮」という社名に変更したという。

現在は、8000名強の従業員を抱え、2007年3月期決算で約6,000億円の売上高を誇る独立系の企業である。

主な業務内容は、EPC(Engineering, Procurement, Construction)という言葉に集約できる。

すなわち、Ground Contractor・元受け業者として案件を一括で自社で受注し、設計・機材の調達・建設を行なうことである。

日本の石油関連エンジニアリング会社では、最大規模の企業である。他に千代田化工建設と東洋エンジニアリングが有名であるが、

日揮の強みは、これまで70以上の国にまたがる国際的経験を有することである。

水岡ゼミでも、5年前の中央アジア巡検の折、カスピ海に面したカザフスタンのアティラウで、

同社が旧ソ連時代のプラントの抜本的なリハビリプロジェクトを行っている現場を訪問させていただいた。

主な業務内容は、EPC(Engineering, Procurement, Construction)という言葉に集約できる。

すなわち、Ground Contractor・元受け業者として案件を一括で自社で受注し、設計・機材の調達・建設を行なうことである。

日本の石油関連エンジニアリング会社では、最大規模の企業である。他に千代田化工建設と東洋エンジニアリングが有名であるが、

日揮の強みは、これまで70以上の国にまたがる国際的経験を有することである。

水岡ゼミでも、5年前の中央アジア巡検の折、カスピ海に面したカザフスタンのアティラウで、

同社が旧ソ連時代のプラントの抜本的なリハビリプロジェクトを行っている現場を訪問させていただいた。

(右上:配布資料「Introduction to JGC」より)

日揮が行なうEPC業務は、資源業界で言うところの下流部門にあたる。上流部門の資源開発については、

北米・メキシコで権益投資を始めたところだという。実際の採掘は専門業者に外部委託し、

帝国石油や旧石油公団から中途採用した社員が監督に当たっている。

日揮が行なうEPC業務は、資源業界で言うところの下流部門にあたる。上流部門の資源開発については、

北米・メキシコで権益投資を始めたところだという。実際の採掘は専門業者に外部委託し、

帝国石油や旧石油公団から中途採用した社員が監督に当たっている。

(右上:配布資料「Introduction to JGC」より)

▽ナイジェリアで、20年前から活動JGC Nigeriaの業務

ナイジェリアで日揮は、ナイジャーデルタ地区において20年ほど前から活動している。そのように早くナイジェリアに約20年前に進出したことに、資源国・プラント建設の需要がある場所にはビジネスを開拓していこうとする日揮の積極的な姿勢が伺えた。

ナイジャーデルタの治安悪化は最近になっての話であり、ニジェール川河口のポートハーコートという中心都市は、以前はラゴスよりも治安が良かったそうだ。

ナイジェリアで日揮は、ナイジャーデルタ地区において20年ほど前から活動している。そのように早くナイジェリアに約20年前に進出したことに、資源国・プラント建設の需要がある場所にはビジネスを開拓していこうとする日揮の積極的な姿勢が伺えた。

ナイジャーデルタの治安悪化は最近になっての話であり、ニジェール川河口のポートハーコートという中心都市は、以前はラゴスよりも治安が良かったそうだ。

(右上:配布資料「Introduction to JGC」より)

最初の案件はNNPC(Nigerian National Petroleum Corporation)向け製油所建設であった。その他にはポリプロピレン(Polypropylene)石油化学プラント建設、

LNGプラント建設、天然ガスプラント建設、オフショア石油生産プラットフォーム建設、製油所保守業務等を実施してきた。

現在、日本人スタッフは生源寺氏一人のみ、現地スタッフが10名いる。2007年12月期の売上高は11億ナイラ。

契約は、ナイラ建てとドル建てが混じっている。外国への送金はいくらでも許されているが、10%の配当税・送金税が課せられる。

▽建設作業は下請け会社に委託

プラント建設受注には、Lump-sum・Full Turnkey契約と

Cost-Plus-Fee契約

の2つがある。生源寺さんは、Full Turnkey契約の方が、旨みがあると仰っていた。

|

|

生源寺さんは、近年、資源価格・労働者賃金の上昇により5〜6年前と比べて建設コストが上昇しており、リスク回避のためCost-Plus-Fee契約に転換しつつあるということだった。

日揮は、ナイジェリアで案件を受注し、プラントを建設する際には、かならず建設会社を雇い、その建設会社が現地人の労働者を雇う。 2007年に完工したモービルl向けの天然ガスプラント拡張案件では、韓国の大宇建設を下請け企業として使った。

現地の作業員を雇用する際には、コミュニティごとに決まった割合を採用しなければならないことや、 解雇する際にも地元コミュニティ出身者と地元以外出身者を均等に扱うなど、管理が非常に骨の折れる作業となる。 もっとも、このような面倒は下請けの建設会社が行い、日揮はもっぱら設計とプロジェクトの運営を担当する。 現場監督は、韓国やパキスタン、フィリピンなど日本人以外の外国人が多いという。こうして、雇用創出にも貢献しているところが、 午前中に見た中国のプロジェクトのやり方と異なる点である。

▽重要なパートナー:欧米プラント企業、オイルメジャー

日揮が国際コンソーシアムの一員に加わって受注するケースもある。

日揮が国際コンソーシアムの一員に加わって受注するケースもある。

(右:配布資料「Introduction to JGC」より)

ニジェール川の河口部に位置するボニー(Bonny)島で受注・建設したLNGプラントは、米 KBR (幹事会社)(Kellogg Brown & Rootから改名、以前米ハリバートン社の子会社)、 仏TECHNIP-COFLEXIP社、 伊SNAMPROGETTI社との国際コンソーシアムを結成し、 LNGプラント建設を受注した。1999年から2007年まで四度にかけて年産約300万トン・400万トンのLNGプラントを6基建設している。

生源寺氏は、国際コンソーシアムを組む理由として、LNGプラント建設は非常に高い技術を要するため、 それぞれの企業の得意とする技術や資源を用いて建設にあたれることと、リスク分散を挙げられた。

また、米Exxon Mobil社向けに、日産50,000バレルを生産する天然ガスプラントとその拡張を実施。 さらに、LNGに原料ガスを提供するプラントを英蘭Royal Dutch Shell社から請け負っている。欧米のオイルメジャーとの信頼関係は強いようだが、 逆に言えば、日揮ナイジェリアのビジネスが、欧米系のオイルメジャーの経営動向や意向に従属してきているということでもあろう。

ナイジェリアにおいては、メンテナンス業務はやっていないとのこと。欧米オイルメジャーは、独自にメンテナンスチームを保有しているので自前で行なうか、 メンテナンス専門の企業に委託するという。

▽競争が激しいナイジェリアのプラント市場

ナイジェリアのプラント建設市場は、競争が激しい。仏TECHNIP-COFLEXIP社、韓国の大宇建設ならびに 現代重工業、 伊Saipem社(伊石油大手ENIの子会社)が活躍しているという。こうしたなかで、現在、日揮が建設しているプラントは無く、 生源寺さんお一人で更なる案件受注のために営業活動をしている。 とはいえ、ナイジェリアでのプラント建設需要そのものはまだまだあるようだ。 その第一の理由は、国内でのガソリン需要が非常に高く、産出する原油を精製する製油所が必要であること。 第二の理由は、致命的なほどの電力不足である。産出量の半分くらいが無駄に燃やされている天然ガスを使って発電し、電力を賄おうとする計画らしく、 そのためには全国にパイプラインとガス処理設備が必要とのこと。無駄をなくすには、産出される天然ガスをある程度まとまった量集める必要があり、 そのための設備建造も必要という。これには、ナイジェリア石油公社(NNPC: Nigerian National Petroleum Corporation)と 英蘭Royal Dutch Shell社、仏Total社、伊Agip社といった欧米石油会社との合弁企業が3つほど存在し、ガス田開発計画を立てているという。

▽ナイジェリアでの業務展開の最大の障害:治安問題

この市場にどう食い込めるかは、各企業の努力しだいだ。

ナイジェリアで企業活動を行う上で最も留意しなければならない事柄が治安であり、ナイジャーデルタで業務を行なおうとする石油関連企業ならなおさらである。 この治安リスクをどうヘッジできるかが、ナイジェリアにおける石油関連ビジネスの成否をにぎる。 ところが、日本企業である日揮には、治安対策の一歩前に、外務省の退避勧告という一つの壁が存在しているのだ。

外務省の海外安全情報 において、ポートハーコート市には退避勧告が出ている。生源寺さんは、このために、 ナイジェリアの石油・ガス等資源ビジネスの中心地である同市を訪問することは出来ず、同市にあるShell社の遂行拠点にも、 日揮が建設したShell社向けの製油所の視察にも訪れることができないと言う。

その通りだとすれば、外務省による退避勧告発出が、日本企業の業務展開の障害になっていることは否めない。

しかしながら、外務省の海外安全情報には、「本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、 退避を命令するものでもありません」という注記がちゃんとある。民間企業の業務展開についても同じであろう。欧米企業や、 この後述べる韓国企業とおかれた条件は同じというのに、日本企業だけが、自国外務省が発する安全情報に従って退避勧告地域でのオペレーションを控えるというのでは、 保守的な印象を拭えない。欧米諸国や韓国でも、同様の海外安全情報があるだろう。たとえば、 ゼミの巡検を準備する過程でしばしば参照しているオーストラリア政府の安全情報でも、ポートハーコート市の周辺の州には、 「Do not travel」というアドバイスが発出されている。

そうすると、問題は、海外安全情報で危険情報が発出されているかどうかという問題ではなく、進出する企業がどれだけリスクをとって営業展開するか、 という企業側の問題になってくる。

▽治安リスクに「体張って」ビジネスを展開する韓国企業

このような状況下で、欧米の資源関連企業は、もちろんポートハーコート市を中心にナイジャーデルタ地区において精力的な営業展開をしている。

だが、私たちにとって注目すべきは、韓国企業の活躍だ。大宇建設は、現在ナイジェリアで7つのプロジェクトを遂行中で、 約300名の韓国人スタッフをナイジャーデルタ地域に配置しており、ポートハーコート市内には、私たちが午前中目撃したシェブロンのような「要塞基地」 にオフィス・住環境を整えているという。

いうまでもなく、ナイジャーデルタ地域での業務展開は治安面でのリスクが高く、大宇建設は韓国人従業員が誘拐され、 身代金を支払って解決する事件が3回起きているという。ここまでしても、本国から遠く離れた西アフリカの地で案件受注のために 「体を張る」大宇建設の姿勢には、果敢さと必死さが感じられた。

依然としてプラント建設需要がある中、産油地域の中心地であるポートハーコート市に訪れることもできず、 営業・製造拠点も持たない日本の企業は、欧米・韓国企業と比較して、圧倒的に不利な状況にあることは確かだ。 生源寺さんも、日揮がプロジェクトを抱えるようになれば、十分注意した上で、ポートハーコート周辺に遂行拠点を設けたいとおっしゃっていた。 だが、現地にいま全く拠点のない企業が、大量のスタッフを定住させ、拠点を設けて活動している企業に、果たして太刀打ちできるのだろうか。

▽厳しい競争環境

日揮では、案件受注のための営業活動として、月に1〜2回程度、発注者である欧米オイルメジャーの本社(ラゴス)や ナイジェリア国営石油会社(NNPC)の本部(アブジャ)を訪れ、彼らが計画している案件の情報を仕入れ、どの案件の入札に参加するか狙いを定めている。 案件はいずれも、入札によって落札されるのが常で、随意契約というものはない。入札以前に何か動きがあるとすれば、 発注者から意中のいくつかの企業に話が持ちかけられ、最後には必ず競争させられる。

韓国の企業との競争になった場合、競争に勝つことは事実上不可能である。なぜならば、韓国企業は、ナイジャーデルタの現地に拠点をもっていることに加え、 人件費の安さ、韓国国内・国外の関係業者との様々な関係による価格面での競争優位があり、韓国企業より安値をつけることが不可能であるからだ。 韓国企業との競争するのであれば、最初から入札に参加しない方針を採っているという。 技術面でも、韓国企業のレベルが上がりつつあり、韓国企業が現段階では受注できないLNG案件を狙っていくなど、技術力で勝負していくしかないようだ。

その他の経営戦略としては、モービル社等のオイルメジャーとの間で築いてきた信頼関係を活用すること、現地の組立工場に対して技術移転をすることにより パートナーの競争力を上昇させることによって、生き残りを図ることだ、とおっしゃられた。

だが、日本の本社では、ともすれば、プラント建設需要の高まりで旨みのあるプロジェクトが多く存在する中近東に注目が集まりがちである。 こうした状況のもとで、日本の本社がナイジェリアにどれだけ目を向けるかが、今期利益をあげられていないJGC Nigeria再起の鍵であろう。

▽ローカルコンテンツ化をきっかけとした国際的分業

治安問題以外のナイジェリアでのビジネス上の障害として、 ナイジェリア国営石油会社(NNPC)によるプロジェクトのローカルコンテンツ化の要求があげられる。 2010年までにプロジェクトコスト(現地人・外国人いずれの人件費も含む)の70%をナイジェリア国内のリソースを用いて賄わなければならないという規制ができた。 このため、高度な技術を要する設計作業や付加価値の高い高性能部品等は引き続き日本での作業・調達が必要だが、簡単な設計作業や調達等のマネジメント作業、 コンサルティング業務を現地で行なっていく方針である。

ここで私たちは、企業の海外進出戦略の一つである、プロダクトサイクル論を思い出した。 これは、本国である中心地に戦略にかかわる意思決定の拠点である本社や高度な技術を有する研究技術開発・生産拠点を設け、 高度な技術を要しない生産に関しては、生産コストが低い海外に拠点を移すという企業の海外戦略である。このプロダクトサイクル論の観点からすると、 ナイジェリア国営石油会社によるローカルコンテンツ化の要求がきっかけとなって、日揮も、プロダクトサイクル的な国際的分業をはじめたと捉えられる。

▽海外勤務について

危険手当が、ラゴス勤務にはつかないが、ナイジャーデルタ地域の勤務にはつく。他にもハードシップ手当てというものも存在する。

生源寺さんは、単身赴任ではなく、奥様と一緒にナイジェリアに来られている。

危険手当が、ラゴス勤務にはつかないが、ナイジャーデルタ地域の勤務にはつく。他にもハードシップ手当てというものも存在する。

生源寺さんは、単身赴任ではなく、奥様と一緒にナイジェリアに来られている。

ナイジェリアのような途上国に家族を連れてくる場合、ご子息の教育はどうするのか非常に気になっていたのだが、 現在ラゴスにいる5つほどの日本人家庭は、いずれも、子供がいないか、もしくは既にある程度の年齢に成長しており日本に置いてこられた方だという。 子供がいる場合、ラゴスには日本人学校がないため、米国人・英国人学校に行かせる他ないが、英語の入学基準が高く、入学できない場合があるという。 現地に居住区を設け、家族ぐるみで大勢がナイジェリアに来てしまう中国人や米国人とのあいだには、もはや越えがたい壁があるようにも思われた。

以上、約一時間のインタビューを終え、日揮の事務所を後にした。フライトの時間によって日揮に一時間しか滞在できなかったことが悔やまれたが、 生源寺さんのお話は、資源プラントについての情報から営業上の困難、厳しい競争環境、海外勤務まで多岐に渡り、非常に興味深いものであった。

整備された国内空港へ

いざ首都アブジャへ

▽巨大なインフラ: 第三橋経由で渋滞を回避

そのまま急いで、空港に向かう。はたして私たちが、アブジャ行きの飛行機の出発に間に合うか、それは途中どの程度道が渋滞しているかにかかっている。

幸い、市内は比較的車が流れていた。日揮の事務所があるビクトリア島から、ラゴス島のイコイ地区へ向かい、植民地時代の建造物が数多く残る地区の北側を通って、

半島とを隔てる海峡に至る。

ラゴス島の西部には本土にかかる三つの橋がある。3rd Axial橋 はその中でも最後に建設された橋で、他の二つが最短距離で半島部に渡るのに対し、

3rd Axial橋は内湾の水上を半島の東岸に平行しておよそ3kmほど 北上する。この端は、独立後に都市化がすすんだ半島部とラゴス島間の交通量は非常に多いため、

半島突端部に慢性的に生じている激しい交通渋滞を避けるバイパスの目的をもっているのだ。空港に急ぐ私たちも、第三橋を利用した。

第三橋は時々工事していて通過できないことがあると聞き心配していたが、幸運にも工事はなかった。第三橋は、片側3車線、時には4車線もある 広い道路で、

舗装もよく整備されていた。前方を見渡すと、ずっと直線が続いており、この橋の巨大さを感じた。ラゴスの中でも非常に立派な部類に入るインフラである。

第三橋を走りながら、向かって左側の海岸沿いに、水上生活者の居住区があった。遠くて細かくは観察できなかったが、

高床式の住居で水上に立地している住居が集合していた。これら居住者の所得レベルは、概して低いように思われた。

近くには小型の船が集合して停泊されていた。また、8月26日に訪問したラゴス大学も目視することができた。

第三橋を走りながら、向かって左側の海岸沿いに、水上生活者の居住区があった。遠くて細かくは観察できなかったが、

高床式の住居で水上に立地している住居が集合していた。これら居住者の所得レベルは、概して低いように思われた。

近くには小型の船が集合して停泊されていた。また、8月26日に訪問したラゴス大学も目視することができた。

橋を渡り終えて半島に入った。第三橋を降りた辺りは、

一昨日のラゴス大学周辺と同じ、庶民の住宅やそれを相手にした商業活動が密集する地域であった。

この地域の所得レベルは、ラゴス島やビクトリア島の富裕層ではなく、スラムに居住するほどの低所得者層でもなく、 いわゆる中間階級層であると思われる。

高層の建物はなく、平屋や2階建ての一戸建てなど低層の住宅・商店が延々と並んでいた。ここに居住している人々が、

労働者としてラゴス島のオフィスへ毎朝車やバスで通勤しているのであろう。

いわゆる中間階級層であると思われる。

高層の建物はなく、平屋や2階建ての一戸建てなど低層の住宅・商店が延々と並んでいた。ここに居住している人々が、

労働者としてラゴス島のオフィスへ毎朝車やバスで通勤しているのであろう。

橋続きの陸橋のようになっている道路を走っていると、道路の脇に巨大な水道管が道路と併走する形で現われた。

日本では、水道管は地上に出ずに、地中や端の下に通されるが、ここでは地上に水道管が走っており、驚いた。

ここから空港までは、さすがに渋滞に巻き込まれ、少し焦った。だが、私たちの運転手は、たくみに裏道に回りこみ、渋滞を回避した。

途中で、鉄道の線路をわたった。これは、ラゴスから北上してカノに向かう、ナイジェリア随一の鉄道幹線である。線路は一応あるものの、相当に荒れ果てていた。

線路沿いには、線路の上も利用する形でマーケット

が開かれており、それなりの賑わいを見せていて、列車があまり走っていないことがうかがえた。

空港に近づくにつれて、住宅の様子も、庶民の町といった感じが変わり、郊外の少し規模の大きい住宅が垣間見られるようになった。

▽「Do you have something for me?」

国内線の空港は、国際線の空港と異なり、民間企業によって運営されている。中に入ると、先進国の空港と遜色ない、綺麗で見事な施設であった。

チェックインカウンターに着くと、なんとフライト時間が二時間ほど遅れることになったことがわかった。これが始めからわかっていたなら、

ラゴス市内などであせる必要はなかったはずである。

ガイド氏に別れを告げ、チェックインを済ませた。ナイジェリア国内線のチェックインはカオス的だと聞き心配していたが、

先進国の国内線と全く同じで、驚くほどスムースに済んだ。だが、そのあとのセキュリティチェックが問題だった。

沢山の手荷物を持っていた先生が、チェックの係官に荷物を開けて見せるよう言われ、更には賄賂を要求された。

相手方が賄賂を要求するさいの常套句は、「Do you have something for me?」である。これを聞いたら、賄賂を渡さないと、相手方は権力を持っているのだから、

さらに大きな問題に巻き込まれると覚悟しなければならない。そのため、小額の米ドル紙幣を常に携行していることも必要だ。

先生は準備しておいた5米ドル紙幣をそれとなく渡し、何事もなかったかのようにチェックインカウンターから出てきた。

ガイド氏に別れを告げ、チェックインを済ませた。ナイジェリア国内線のチェックインはカオス的だと聞き心配していたが、

先進国の国内線と全く同じで、驚くほどスムースに済んだ。だが、そのあとのセキュリティチェックが問題だった。

沢山の手荷物を持っていた先生が、チェックの係官に荷物を開けて見せるよう言われ、更には賄賂を要求された。

相手方が賄賂を要求するさいの常套句は、「Do you have something for me?」である。これを聞いたら、賄賂を渡さないと、相手方は権力を持っているのだから、

さらに大きな問題に巻き込まれると覚悟しなければならない。そのため、小額の米ドル紙幣を常に携行していることも必要だ。

先生は準備しておいた5米ドル紙幣をそれとなく渡し、何事もなかったかのようにチェックインカウンターから出てきた。

待合ラウンジでは、レストランで軽食を取ったり、洋服屋や薬局など開いている商店をぶらぶらまわったりするなどして時間をつぶし、私たちを乗せた、

英系のヴァージンナイジェリア機は、夜7時過ぎにラゴス空港を飛び立った。

一時間強のフライトでは、機内で軽食が供され、機内誌は、投資チャンスについての広告を載せていた。先進国とかわらない快適なフライトの後、

夜8時半、無事に首都のアブジャ到着。

荷物も問題なく出てきて、空港ロビーで、これから長い間お世話になる新たなガイドさんと対面する。

バスが待っている駐車場へと移動するために空港建物を出ると、銃を携行した警察官に呼び止められた。一瞬驚いたが、なんと、アブジャからの旅程で、

安全確保のため私達をエスコートしてくれる2名の武装警察官であった。ドライバーと合流し、ここからカメルーンへ出国するまでの私達の足となるワゴンに乗り込み、

アブジャ市内のホテルを目指す。

アブジャの空港周辺は非常に空気が澄んでいて、息をするのが気持ちよく、星が綺麗に見えた。よっぽどラゴスの空気は汚かったのだろう。

市内へと続く幹線道路は非常によく整備されており、夜間市内に向かう車の交通量もそれほど多くはなかった。

途中、検問が一度あったが、警官が同乗していることもあり、何事もなく通過できた。空港から市内までは40kmほど離れており、ホテルまで1時間かかった。

国立スタジアムの横を通り抜け、市内中心地の建物が街灯に照らされているのを眺めて、ラゴスとは全く違う都市の様子を感じた。

▽アブジャのホテルで遅い夕食

ホテルは、アブジャ市内中心部から少し離れたところにあるホテルであった。レストランで非常に遅い夕食を取る。

首都のホテルのレストランだが、ウェイターの接客対応は、注文を何度も聞き返されたり、注文とは異なるものを持ってきたりするなど、鈍かった。

愛想はいいのだが、全く効率的ではなかった。

ここで初めて、私たちは、魚や渋みのある緑色の野菜、ヤム芋・キャッサバといった、肉料理以外の伝統的なナイジェリア料理を食べることが出来た。

美味しい夕食を楽しんだ後、日付を超える寸前で一同解散した。

各フロアのエレベーターには、警備員が一人配置されていた。また部屋のテレビでは、ラゴスのホテルのような、CNNやBBCではなく、

ナイジェリアの国内放送が流れており、このホテルは、国内の利用客が多いのだとわかった。

今日もかなり疲れたハードな一日であり、ベッドに入るとすぐに眠りについた。