�@

�@���N�̏����̏W���ꏊ�́A�e�w�����s����Parasto Hotel�ł������B�[�~���͊e���h�o�C�܂��̓C�X�^���u�[���o�R�ŁA�C�����̍��ۋ�`�ł���G�}�[���E�z���C�j�[���ۋ�`�iImam Khomeini International Airport, IKIA�j�ɓ��������B���̓h�o�C���̃G�~���[�c�q��̕ւ𗘗p�����B�h�o�C����̋@���ɁA���A�W�A�̐l�͌�������Ȃ������B

�G�}�[���E�z���C�j�[��`�ɒ����ԍۂɂȂ�ƁA�@���ŁA�C�����l�A�O���l���킸�A�����̐l�͈�ĂɃX�J�[�t�Ȃǂ̏ォ�炩�Ԃ�n�߂��B�ׂ̐Ȃ̃C�����l�����̕��ɕ����ƁA�C���������̑O�ɕK�����̖т��J�o�[����悤�w�����ꂽ�B�܂�A�C�����l�����̒��ɂ��A�O���ɏo��ƃC�X���[���̕����̉��������Ȃ��l�X������Ƃ������Ƃł���B���͍��F�̃X�J�[�t���q�W���u�̑���ɂ��Ԃ��Ă����s�@����~�肽�B

| �i�R�����j�����̕��� |

�@�A���㏗���̕����Ɋւ��Ē��ׂĂ݂� �B�C�����ł͂X�Έȏ�̏����ɂ͕K�����̖т┧���B���悤�ȕ������@���Ƃ��ċ`���t�����Ă���B�ᔽ�����ꍇ�A���Ђ�M���킸�A��6000�~�̔������ۂ�����Ƃ����B���̋K����1979�N�C�����v����ɂł������ƂŁA�C�X���[���̐M�ɋN������B�����́u�ی�v�Ƃ����ݖڂŁA�����̔�����������킷���̖т�A���A�r�Ȃǂ��B���悤�ȕ�����������̂ł���B

�@

�����A���┧���B���ɂ��A���낢��Ȃ�肩��������B��ʂɓ����ɂ܂��X�J�[�t�Ȃnjy���z�̂��̂��q�W���u�Ƃ����B

�s��̎Ⴂ�����A���Ƀ��X�����̋����镞���ɋ������Ȃ����A�@���ł�ނȂ������B�����Ƃ����߂��Ă��鏗���́A�u�B���v���߂Ƃ��������A�`���I�ɓ��̏ォ��q�W���u���̂��A���̃t�@�b�V�����A�C�e���Ƃ��Ďg���Ă����B(�ʐ^�̓K�C�h�̃i�f�B�A���i�E�j�Ɣޏ��̗F�l�i���j�ł���B�j

�N�z�̏�����c�ɂ̂ق��ł́A���M�S�[���A�����z�œ��̏ォ�瑫��܂ŕ����Ă����B���̍����z�̓`���h���Ƃ����B�܂��C�����ł͂���قnj�������Ȃ��������A�ڌ������o���Ċ�܂ŕ����A�o���𒅗p���鏗��������B�@���͌��܂��Ă��Ă��A���̒����Ȃ��̒��ɁA�C���������̊e���̎�̓I�ȉ��l�ςɂ��������l�����F�߂�ꂽ�B |

�@��`�ɂđ��̃[�~���ƍ������A���ւ��s�����B�C�����̖@��ʉ݂̓C�����E�������ŁA10,000����������40�~�ł���B���n�ł̓����������g�}���i1�g�}����10�������j�Ƃ����ݕ��P�ʂ�傢�Ɏg���Ă��āA�������͉�v�̓x�ɍ��������B

�@��`�̃��r�[�ŁA���{��2�N�قǓ����Ă��āA�������{��̘b����^�N�V�[�^�]��ɉ�A�z�e���܂Ō��������Ƃɂ����B�ނ̃^�N�V�[�ƁA�ނ̗F�l�ɂ݂���l�̎��Ɨp�Ԃɕ��悵�āA�s���̃p���X�g�z�e���iParasto Hotel�j�܂Ō��������B�G�}�[���E�z���C�j�[��`�̓e�w�����s������30km�قǗ���Ă��āA�r���A�z�e���܂ł̓�������Ă��܂��A1���ԋ������Ă���ƃz�e���ɒ������B����5�����ł��������߃z�e���̃`�F�b�N�C���͂ł����A�������̓��r�[�őҋ@���邱�Ƃɂ����B��8���A�O�����甑�܂��Ă��������搶�ƁA�V�[���[�Y�iShiraz�A�C�����쐼���̓s�s�j���痈���K�C�h��Nadia Badiee���ƍ������A�����������}�����B

�@�����ŏ��̖ړI�n�̓e�w������w�ł������B�������̓r�W�l�X�J�W���A���̂悤�Ȕ�r�I�t�H�[�}���ȕ����ɒ��ւ��A�z�e���ɉו���a���Ă���A��p�Ԃɏ�����B�z�e������e�w������w�܂ł͂��Ȃ�߂������ł���ɂ��S�炸�A�s���̏a���Ђǂ��������߁A�ړ��ɂ͎v�����ȏ�Ɏ��Ԃ����������B

�@�ړ����ɃK�C�h���́A�e�w�����ɂ��Ă̊�{���������Ă��ꂽ�B��200�N�O�i1795�N�j�A�K�[�W���[��������ɁA�V�[���[�Y����e�w�����Ɏ�s���ړ]���ꂽ�B�����̃e�w�����͏��������ɉ߂��Ȃ��������A20���I����21���I�ɂ����āA�C�����e�n���瑽���̐l�����������A���͍s���A�o�ρA���瓙�C�����̒��S�ƂȂ��Ă���B

�@

�e�w�����̓s�s�\���́A�p�t�����B�[������ɂ��̊�Ղ�������ꂽ�B���U�[�E�V���[�ɂ�蓌����k��4�̑�ʂ肪��������A�܂������̐�����p�������n���}�h�E���U�[�E�p�t�����B�[�̓e�w�����Ǝ��Ӓn��̋ߑ㉻��}�����B�ނ̓g���R��K�₵���ہA���[���b�p���A���Ƀt�����X���̌��z�l�������Ċ��������Ƃ����B�e�w�����̂�茻�㉻�̂��߂ɁA�s�s�f�U�C���Ƀt�����X���̃S�V�b�N���z��傢�ɍ̗p���A���ł��S�V�b�N���z�������c���Ă���B���ہA���@�̒��ʼn��������[���b�p���̌��z��ڂɂ��邱�Ƃ��ł����B(�ʐ^�̓S�V�b�N���z�̑�\�ƂȂ�t�����X�A�p���̃m�[�g���_���吹���ł���Bhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%BB%BA%E7%AF%89���甲���j

�@

�e�w�����̓s�s�\���́A�p�t�����B�[������ɂ��̊�Ղ�������ꂽ�B���U�[�E�V���[�ɂ�蓌����k��4�̑�ʂ肪��������A�܂������̐�����p�������n���}�h�E���U�[�E�p�t�����B�[�̓e�w�����Ǝ��Ӓn��̋ߑ㉻��}�����B�ނ̓g���R��K�₵���ہA���[���b�p���A���Ƀt�����X���̌��z�l�������Ċ��������Ƃ����B�e�w�����̂�茻�㉻�̂��߂ɁA�s�s�f�U�C���Ƀt�����X���̃S�V�b�N���z��傢�ɍ̗p���A���ł��S�V�b�N���z�������c���Ă���B���ہA���@�̒��ʼn��������[���b�p���̌��z��ڂɂ��邱�Ƃ��ł����B(�ʐ^�̓S�V�b�N���z�̑�\�ƂȂ�t�����X�A�p���̃m�[�g���_���吹���ł���Bhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%BB%BA%E7%AF%89���甲���j

�@�e�w�����̓s�s��ʂ́A�����̏��s�s�̒��ł́A���Ȃ�v��I�ɐ�������Ă���B���̈���ABRT�̓����ł���B�������́A�ԑ�����o�X��p���H�����邱�Ƃ��ł����B�搶����uBRT�v�ł���Ɛ������Ă�������BBRT�Ƃ́A�o�X�E���s�b�h�E�g�����W�b�g�iBus Rapid Transit�j�̗��ł���B�u�o�X�����A���V�X�e���v�Ɩ��Ƃ��ł���B���[���̖����H�ʓd�Ԃ̂悤�Ȃ��̂ŁA�o�X�ł��邪�A���H�̐^���Ɉ�ʂ̎Ԃ͐i���ł��Ȃ��u��p�Ԑ��v�������A�u���p��e�Ձv�ɂ��邽�߁A���H�����̃o�X��ɃV�F���^�[�A�x���`�A�ؕ�������o�X�̎����\�i���͈ē����j�^�[�j�����[�U�[�t�����h���[�Ȏ{�݂��ݒu���ꂽ�A�V�T�O�̌�����ʃV�X�e���ł���B�n���S��H�ʓd�ԂȂǂ͐ݒu�ɔ���ȃR�X�g�������邪�ABRT�̏ꍇ�́A�o�X�i�ԗ��j�ƃo�X��A�Ԑ����d��t�F���X�̐ݒu�����ōςނ��߁A������p�����Ȃ�ߖ�ł���Ƃ����B�����A��āA�A�t���J���A�����̓r�㍑�ō̗p����Ă���B

�@�e�w�����̓s�s��ʂ́A�����̏��s�s�̒��ł́A���Ȃ�v��I�ɐ�������Ă���B���̈���ABRT�̓����ł���B�������́A�ԑ�����o�X��p���H�����邱�Ƃ��ł����B�搶����uBRT�v�ł���Ɛ������Ă�������BBRT�Ƃ́A�o�X�E���s�b�h�E�g�����W�b�g�iBus Rapid Transit�j�̗��ł���B�u�o�X�����A���V�X�e���v�Ɩ��Ƃ��ł���B���[���̖����H�ʓd�Ԃ̂悤�Ȃ��̂ŁA�o�X�ł��邪�A���H�̐^���Ɉ�ʂ̎Ԃ͐i���ł��Ȃ��u��p�Ԑ��v�������A�u���p��e�Ձv�ɂ��邽�߁A���H�����̃o�X��ɃV�F���^�[�A�x���`�A�ؕ�������o�X�̎����\�i���͈ē����j�^�[�j�����[�U�[�t�����h���[�Ȏ{�݂��ݒu���ꂽ�A�V�T�O�̌�����ʃV�X�e���ł���B�n���S��H�ʓd�ԂȂǂ͐ݒu�ɔ���ȃR�X�g�������邪�ABRT�̏ꍇ�́A�o�X�i�ԗ��j�ƃo�X��A�Ԑ����d��t�F���X�̐ݒu�����ōςނ��߁A������p�����Ȃ�ߖ�ł���Ƃ����B�����A��āA�A�t���J���A�����̓r�㍑�ō̗p����Ă���B

�@�e�w�����͌�ʏa���Ђǂ��A���ɂ�15km�i�ނ�4���Ԃ�������ꍇ������Ƃ����BBRT�̏ꍇ�A�d�̂Ɋ������܂ꂸ������40km���ő��邱�Ƃ��ł��A���݂ł�3�H���ŁA�o�X���60�����ɂ���Ƃ����B

| �i�R�����jBus Rapid Transit�@ |

| �@�����{��BRT��

BRT�͓��{�ł��b��ɂȂ��Ă���B�i�S���t�H�[������\�̈ɓ����N���̃R�������Q�Ɓ@

2013.09.27�A�N�Z�X�@���݂̓y�[�W���폜����Ă���j

�����{��k�Ќ�A�{�錧�̋C���������ʂƂȂ�A�i�q�����{��BRT�������A�ĊJ�����Ƃ����j���[�X�ŁABRT�Ƃ����P�ꂪ���Ԃɒm��ꂽ�B�����ɔ���Ȏ��Ԃ��p�̂�����S���ɑ���A�o�X�𑖂点�邱�ƂŌ�����ʂ̑����ĊJ��}�����̂ł��낤�B

�����{��k�Ќ�A�{�錧�̋C���������ʂƂȂ�A�i�q�����{��BRT�������A�ĊJ�����Ƃ����j���[�X�ŁABRT�Ƃ����P�ꂪ���Ԃɒm��ꂽ�B�����ɔ���Ȏ��Ԃ��p�̂�����S���ɑ���A�o�X�𑖂点�邱�ƂŌ�����ʂ̑����ĊJ��}�����̂ł��낤�B

����BRT�͓��{�e�n���炻�̉^�s�Ⴊ�݂���B���É��́u��o�X�v�����̗�ł���B(�ʐ^�Q�Ɓj

��o�X�́A�Б�2�Ԑ��ȏ�̓��H�ɂāA������1�Ԑ�����o�X���[���Ƃ��o�X�����𑖂点��`�����Ƃ��Ă���B���̂��߁A���H���a���Ă��o�X�̒莞�^�s���\�ɂȂ�Ƃ��������b�g������B���̑��ɂ��A���É��̃K�C�h�E�F�C�o�X���錧�̐��H�~�𗘗p����BRT�A�ޗnj��ܞ��s�́A�������S�������o�X��p���ɓ]�p�����ᓙ������B

�@

���؍���BRT��

�؍��̃\�E�����܂ގ�s���ł�BRT���̗p����Ă���i��ʐ������r���E�~��������2009�N�́u��ʕ���CDM���Ƃ̉ۑ�ƓW�]�\�\�E��BRT���Ƃ𒆐S�Ɂ\�v�����Q�Ɓj�BBRT���Ƃ��n�܂����̂�2004�N7���B��ʏa���������A�������ʃK�X�팸��ڎw���čs��ꂽ�B�o�X��p�Ԑ��ƃo�X��𒆉��ɐ݂��A�\�E���s�S����ɂč��܂��֎~�����B�o�X������A�x���`�A�o�X�����̈ē����j�^�[�A�S�~������ݒu�����B

�ihttp://www.sejong.go.kr/jsp/SejongLiving/TrafficInfo/PORBRTInfo.sjp�Z�W�����s��BRT���p�ē��j

�܂��o�X���̂����̋@�\�ɂ��4�ɕ��ނ������B�\�E���s���̎�v��ʏW���_�����ԁu�����o�X�i�F�j�v�A�Z���n�Ǝ�v��ʏW���_�����сA�܂��n���S�ƘA������u�x���o�X�i�ΐF�j�v�A���܂����͈͂̈��������u�z�o�X�i���F�j�v�A��s����v�s�s�ƃ\�E�������ԁu�L��o�X�i�ԐF�j�v�Ƃ��������ނł���B�����͗��p�ɍ��������������A���ݒ莞���̌����^�s�E���p�̌����������]������BRT���Ƃ�����n�悪��������B

|

�@

�@�Ԃ�20��������A�e�w������w�̒n���w�����ɒ������B�K�C�h���ɂ��ƁA�C�����S���ɂ�2000�Z�ɋy�ԑ�w�A��400���l�̑�w���E��w�@�������� �Ƃ����B���̒��ł��e�w������w�͖�4���l�̊w�����ݐЂ���A�C�����ő�K�͂ł���A�ŌÂ̍�������@�ւł���B1934�N�ɊJ�w���������͋ߗ������狳�������ق��Ă����B���������͑����̃C�����l�����ɂ���ču�`���Ȃ���Ă���B�Z�͂ɂ͓�̉H���`����Ă��āA����́u���R�iFreedom�j�v���Ӗ�����Ƃ����B

�@

�@�Ԃ�20��������A�e�w������w�̒n���w�����ɒ������B�K�C�h���ɂ��ƁA�C�����S���ɂ�2000�Z�ɋy�ԑ�w�A��400���l�̑�w���E��w�@�������� �Ƃ����B���̒��ł��e�w������w�͖�4���l�̊w�����ݐЂ���A�C�����ő�K�͂ł���A�ŌÂ̍�������@�ւł���B1934�N�ɊJ�w���������͋ߗ������狳�������ق��Ă����B���������͑����̃C�����l�����ɂ���ču�`���Ȃ���Ă���B�Z�͂ɂ͓�̉H���`����Ă��āA����́u���R�iFreedom�j�v���Ӗ�����Ƃ����B

�@���������K�˂��n���w�����͋������H�����݁A���E�ɓ�����ł����B���H�̍����̓��ł͎�Ɍ������c�����s�Ȃ��A�E���̓��ł͍u�`���s�Ȃ��Ă���Ƃ����B�u�`���̊O�ǂɂ̓e�w�����ƒn���̊G���傫���`����Ă����B�������͌������̓����ɂă~���X�������m���y����

�iDr.Farshad Miraslam�j��ɉ�A�T�K�̉�c���܂ňē����Ă�������B���ʂ̕ǂɂ̓z���C�j�[�i�C�X�����v���w���ҁA�C�X�������a������ō��w���ҁj�ƃn�[���l�C�[�i�z���C�j�[�̌�p�ҁA��O��哝�́A����ō��w���ҁj�̏ё��悪�����Ă����B���ʂɂ͑�^�X�N���[��������A����̂���PC�v���W�F�N�^�[���ݒu����Ă����B�n���w�Ȃ̋����R�l�ƍݐВ��̒n���w�@���Q�l�����Ȃ��A�}�t�B����W���[�X�����Ȃ���A�����ْ��������ق����A�������̓~���X�������m�̍u�`����u�����B

���C�����̎��R�n��

�@�C�����͒����Ɉʒu���鍑�ŁA�l����7600���l�ł���B�̓y�̖ʐς�1��6500���w�N�^�[���i164��8�畽���L�����[�g���j�ł���A���̍L���͓��{�̓y��4?���ɋy�ԁB�C�����́A���ɃA�t�K�j�X�^���ƃp�L�X�^���A���ɂ̓g���R�ƃC���N�A�k�ɂ̓A�[���o�C�W�����A�A�����j�A�A�g���N���j�X�^���̌v�V�����ƍ�����ʂ��Ă���B�܂�����͂Q�����ɂ���A�k�̃J�X�s�C�Ɠ�̃y���V���p������ł���B���R�����̖L���ȍ��ł���A�Ζ��⓺���̐��Y�ʂ͐��E��ʂɈʒu����B

�@�C�����͒����Ɉʒu���鍑�ŁA�l����7600���l�ł���B�̓y�̖ʐς�1��6500���w�N�^�[���i164��8�畽���L�����[�g���j�ł���A���̍L���͓��{�̓y��4?���ɋy�ԁB�C�����́A���ɃA�t�K�j�X�^���ƃp�L�X�^���A���ɂ̓g���R�ƃC���N�A�k�ɂ̓A�[���o�C�W�����A�A�����j�A�A�g���N���j�X�^���̌v�V�����ƍ�����ʂ��Ă���B�܂�����͂Q�����ɂ���A�k�̃J�X�s�C�Ɠ�̃y���V���p������ł���B���R�����̖L���ȍ��ł���A�Ζ��⓺���̐��Y�ʂ͐��E��ʂɈʒu����B

�@�C�����͖k���Ɠ암�ł��̒n���I�������傫���ς��B�k���͓��{��؍��Ɠ��l�A�R������U���̏t�A�V������X���̉āA�P�O������P�P���̏H�A�P�Q�����痂�N�̂Q���̓~�ƁA�l�G�̕ω���������B�N�Ԃ̍~���ʂ�1000mm���x�B���̔��ʁA�����̍L���钆���E�암�ł͔N�Ԃ̕��ϋC���͍����A�N�ԍ~���ʂ�200mm�ɉ߂����A�S�`�T�����Ԃ͉J���~��Ȃ��Ƃ����B�L���̓y�ɂ킽�鑽�l�Ȓn���I�����̂����ŁA�C�����ɂ�8000��ނ���?�������݂��Ă���B�~�G�ɂ͈ꍑ���ŃX�L�[���~�̃��W���[�ƊC�������Ẵ��W���[�������ɍs���Ă���Ƃ����B

�@�C������31�̏B�ŋ敪����Ă��āA�e�w��������B�ł���B��ԑ傫���B�̓C�����̓쓌���Ɉʒu����X�B�[�X�^�[���E�o���[�`�F�X�^�[���B�ŁA�p�L�X�^���Ɩʂ��Ă���n��ł���B��Ԗڂɑ傫���B�̓X�B�[�X�^�[���E�o���[�`�F�X�^�[���̂����ׂɈʒu����P���}�[���B�ł���B

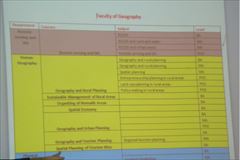

���e�w������w�n���w�� Faculty of Geography

�@�n���w���̓e�w������w�̊J�w��������J�݂���A70�N�̗��j�����Ƃ����B�n���w���́A�@�����[�g�Z���V���O��GIS�A�A�l���n���w�A�B���R�n���w�A�C�����n���w�@�̂S�̊w�Ȃō\������Ă���A���̉���28�̃R�[�X�������Ă���B�e�w�Ȃ͌ʂɌ������Ă�����̂́A�����̃p�[�g�ɕ�Ȃ��悤�A�݂��ɋ��́E�������Ă���Ƃ����B�u�n���wGeopolitics�v�Ƃ������鐭���n���w�Ȃ́A�ŋߊJ�݂����w�Ȃł���B

�@�n���w���̓e�w������w�̊J�w��������J�݂���A70�N�̗��j�����Ƃ����B�n���w���́A�@�����[�g�Z���V���O��GIS�A�A�l���n���w�A�B���R�n���w�A�C�����n���w�@�̂S�̊w�Ȃō\������Ă���A���̉���28�̃R�[�X�������Ă���B�e�w�Ȃ͌ʂɌ������Ă�����̂́A�����̃p�[�g�ɕ�Ȃ��悤�A�݂��ɋ��́E�������Ă���Ƃ����B�u�n���wGeopolitics�v�Ƃ������鐭���n���w�Ȃ́A�ŋߊJ�݂����w�Ȃł���B

�@���ݍݐЂ��Ă���w���́A�w������450�l�A�C�m�ے�����280�l�A���m�ے�����90�l�ƁA800�l����Ƃ����B�܂��w���̃����o�[�i�����j�́AGIS�w�Ȃ�5�l�A�l���n���w��2�l�A���R�n���w��14�l�A�����n���w�ȃp�[�g��10�l�ƌv31�l������B���e�w�����s���̃��n���}�h�E�o�[�Q���E�K�[���[�o�[�t Mohammad-Bagher Ghalibaf�����̈�l�i�����n���w�����j���Ƃ����B���ɂ͊O�����狳�������ق��u�`���Ă�����Ă��āA���{�����������w��ԏ��Ȋw�����Z���^�[���̉����čs�������ق������Ƃ�����Ƃ����B

�@1957�N�ɂ́uInstitute of Geography�v���ݗ����ꂽ�B�n���w���ɏ��������������ł���A����ł͂Ȃ��w�p�����ɂ��̐ݗ��ړI������Ƃ����B����3�̃J�e�S���ɕ�����Ă���A�e�w�������s��E�s�s�̌��������Ă���J�e�S������ԑ傫���������B

�@�{�u�`�Ŗ{�Z�̒n���w���͒n���w�̌��������Ă���A�܂������̃L�[�p�[�\����y�o���Ă��邱�Ƃ���C���������Ƃ̐[���ւ�肪���邱�Ƃ��킩�����B�������A���������j����ΕĖ�蓙�����I�ɕq���Șb����o���ƁA�������点�A��ؓ����Ă��炦�Ȃ������B�����Ɋւ������O���l�ł��鎄�����ɘR�炳�Ȃ��悤���ӂ��Ă����̂�������Ȃ��B

���e�w����

���e�w����

�@���ɁA�W���[���K�j���m����e�w�����̒n���E�o�ϓI������f�����B�e�w�����̓A���{���Y�R���iAlborz Mountain�j�̐^��Ɉʒu����s�s�ł���A�W���͕��ς���1000���[�g�����銣�����������ł���B�l����800���l�A��s���S�́iTehran Metropolitan Area�j���܂ނƐl����1400���l����Ƃ����B

�@

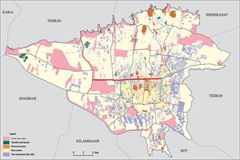

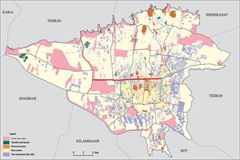

�e�w�����͑傫��2�ɕ������A���̋��E�ƂȂ�̂́A�����ɑ���uEnqelab-e Eslami�ʂ�v�ł���i�O���t�̐Ԑ��A�uUrban texture typology (2006)�v http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=312�Q�Ɓj�B��w�̂�����Ɉʒu���邱�̒ʂ�݂̒́A��Ɓu�C�X�����v���v���Ӗ����A�e�w������w���ӂ��v���̖{���n�ł��������Ƃ��M�킹��B���E����ɖk�ɂ͋��������A��ɂ͏������Z��ł���B��C�����̐[���Ȃ��̓s�s�ɂāA���K�ɐ����ł���k���ɍ������̐l�X���ڏZ���A�V�s�X���`�������Ƃ����B���̂��ߑ傫�ȏZ��₨�����ȏ��X���͖k���ɖ��W���Ă���B�k�����̏ꍇ�A�R���藧���Ă��邽�ߎs�X�͂ł����A�قƂ�ǂ��k�����ɏW�����Ă���B���������{�@�ւ�V�e�B�[�Z���^�[�A�{�a�i���݂͔����قƂ��ė��p����Ă���j�A��o�U�[�����s�s�̒��S�@�\��S���̂́A���s�X�̊j���Ȃ��������E�암�ł���B

�@

�e�w�����͑傫��2�ɕ������A���̋��E�ƂȂ�̂́A�����ɑ���uEnqelab-e Eslami�ʂ�v�ł���i�O���t�̐Ԑ��A�uUrban texture typology (2006)�v http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=312�Q�Ɓj�B��w�̂�����Ɉʒu���邱�̒ʂ�݂̒́A��Ɓu�C�X�����v���v���Ӗ����A�e�w������w���ӂ��v���̖{���n�ł��������Ƃ��M�킹��B���E����ɖk�ɂ͋��������A��ɂ͏������Z��ł���B��C�����̐[���Ȃ��̓s�s�ɂāA���K�ɐ����ł���k���ɍ������̐l�X���ڏZ���A�V�s�X���`�������Ƃ����B���̂��ߑ傫�ȏZ��₨�����ȏ��X���͖k���ɖ��W���Ă���B�k�����̏ꍇ�A�R���藧���Ă��邽�ߎs�X�͂ł����A�قƂ�ǂ��k�����ɏW�����Ă���B���������{�@�ւ�V�e�B�[�Z���^�[�A�{�a�i���݂͔����قƂ��ė��p����Ă���j�A��o�U�[�����s�s�̒��S�@�\��S���̂́A���s�X�̊j���Ȃ��������E�암�ł���B

�@

�i�E�̃O���t�́uCar ownership (2006)�@ http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=294�Q�Ɓj

��ʂł́A�e�w�����ɂ͋�`��2�i���ۋ�`�ƍ�����`�j����A�s���ł́A���H�̌�ʏa����ϐ[�����Ƃ����B��ʏa�̖����������邽�߁A�n���S��o�X�Ȃnj�����ʂ̐������������Ă����ɂ��S�炸�A���͉������Ă��Ȃ��B����́A�l�����������łȂ��A�命���̉ƒ낪�Q��ȏ�Ԃ����L���Ă��邱�ƂŁA�s���𑖂�Ԃ̐�ΐ�����������ŁA�Ԃ̐��͑S�C�����̂T���ɋy�ԂƂ����B�ߔN�̍��ۓI�㋵�̂��ߎԂ̒l�i���ȑO��2�A3?�ɂȂ����ɂ��S�炸�A�Ԃ̐��̑����X���͑����Ă���B�܂������̍���ɊW�Ȃ��A�Ԃ͔�����B�C������ʘJ���҂̕��ώ����͌�1000���������ł��邪�A�V�Ԃ͂�������2�����������Ƃ����B������20?���̒l�i�ƂȂ�B���z�̂��ߑ����̃C�����l�͒��ÎԂ��w�����邪�A���ÂƂ����Ă�5000�����������ł���A���ɔN���̖��ɑ�������B���{��؍��A�t�����X����̗A���Ԃ������Ă��邪�A�C�����̍H��Ő��Y�����v�W���[�iPeugeot�j��t�H�[�h�iFord�j�Ђ̔�r�I������Pride�����������Ƃ����B���{�͎Ԃ̗��p�����E���ԂȂǂɐ����������Ă��邪�A�����ケ�̋K���͎���Ă��Ȃ��B�܂��o�C�N�̗��p�������A�^�]�����\�ł��邽�߁A��ϊ�Ȃ��Ƃ̂��Ƃ��B��ʏa�̖��̓e�w���������łȂ��A�V�[���[�Y��C�X�t�@�n���ȂǑ���s�s�ł����l�ł���A���s�s�̏ꍇ�͌�����ʂ̖����������̌����ƂȂ��Ă���B

�@

�i�E�̃O���t�́uCar ownership (2006)�@ http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=294�Q�Ɓj

��ʂł́A�e�w�����ɂ͋�`��2�i���ۋ�`�ƍ�����`�j����A�s���ł́A���H�̌�ʏa����ϐ[�����Ƃ����B��ʏa�̖����������邽�߁A�n���S��o�X�Ȃnj�����ʂ̐������������Ă����ɂ��S�炸�A���͉������Ă��Ȃ��B����́A�l�����������łȂ��A�命���̉ƒ낪�Q��ȏ�Ԃ����L���Ă��邱�ƂŁA�s���𑖂�Ԃ̐�ΐ�����������ŁA�Ԃ̐��͑S�C�����̂T���ɋy�ԂƂ����B�ߔN�̍��ۓI�㋵�̂��ߎԂ̒l�i���ȑO��2�A3?�ɂȂ����ɂ��S�炸�A�Ԃ̐��̑����X���͑����Ă���B�܂������̍���ɊW�Ȃ��A�Ԃ͔�����B�C������ʘJ���҂̕��ώ����͌�1000���������ł��邪�A�V�Ԃ͂�������2�����������Ƃ����B������20?���̒l�i�ƂȂ�B���z�̂��ߑ����̃C�����l�͒��ÎԂ��w�����邪�A���ÂƂ����Ă�5000�����������ł���A���ɔN���̖��ɑ�������B���{��؍��A�t�����X����̗A���Ԃ������Ă��邪�A�C�����̍H��Ő��Y�����v�W���[�iPeugeot�j��t�H�[�h�iFord�j�Ђ̔�r�I������Pride�����������Ƃ����B���{�͎Ԃ̗��p�����E���ԂȂǂɐ����������Ă��邪�A�����ケ�̋K���͎���Ă��Ȃ��B�܂��o�C�N�̗��p�������A�^�]�����\�ł��邽�߁A��ϊ�Ȃ��Ƃ̂��Ƃ��B��ʏa�̖��̓e�w���������łȂ��A�V�[���[�Y��C�X�t�@�n���ȂǑ���s�s�ł����l�ł���A���s�s�̏ꍇ�͌�����ʂ̖����������̌����ƂȂ��Ă���B

�@

�@�u�`��A�~���X�������m����e�w������w�n���w���������o�ł����wAtlas of Tehran Metropolis�x�����B�e�w�����̋C��A�l���̍\���₻�̕ω��A�ٗp�E���͎Y�ƁA�o�ϖʂł̕ω����e�w�����Ɋւ���S�Ă̒n�������ڂ��������E���y���Ă���������n�}���ł���B

�@

�@�u�`��A�~���X�������m����e�w������w�n���w���������o�ł����wAtlas of Tehran Metropolis�x�����B�e�w�����̋C��A�l���̍\���₻�̕ω��A�ٗp�E���͎Y�ƁA�o�ϖʂł̕ω����e�w�����Ɋւ���S�Ă̒n�������ڂ��������E���y���Ă���������n�}���ł���B

�L�O�B�e���s���A�������͍u�`���Ɉړ������B

�@

��K�̓����ɂ̓e�w�����̒n�}���Lj�ʂɏ����Ă����B��������Ȃ���A�K�C�h������A�C�����B��̖ƐŒn��ł���y���V���p�̃L�V���iQesh Island�j��A����K�₷��`���ł���o���_���E�A�b�o�[�X�̐��������B

�@

��K�̓����ɂ̓e�w�����̒n�}���Lj�ʂɏ����Ă����B��������Ȃ���A�K�C�h������A�C�����B��̖ƐŒn��ł���y���V���p�̃L�V���iQesh Island�j��A����K�₷��`���ł���o���_���E�A�b�o�[�X�̐��������B

�@

�@

�������o�čZ��Ɍ������r���A�Α����ڂɓ������B�C�����ōł��L�݂ő��h����Ă���Ȋw�҂ł���A���w�ҁA�N�w�҂ł���Abo-Reyhan�̑����Ƃ����B

�@

�@

�𗬂��I�����������́A�n���w���̕��X�ƕʂ�������A��p�Ԃɏ��A���̖K���̃~���[�h�^���[�iMilad Tower�j�Ɍ��������B�ړ����Ƀe�w������w�̐����uEnqelab-e Eslami�ʂ�i�C�X�����v���ʂ�j�v�����邱�Ƃ��ł����B��U��w�̐���̑O�ɉ��Ԃ������̂́A�Z�L�����e�B�̖��ŃL�����p�X���ɓ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B��w�̃L�����p�X�́A���ăC�X���[���v���̋��_�̈�ł��������A���̋�Ԃ����́A�C�X���[��������`�����ɂ���Č������Ǘ�����Ă���B

�@�������́A�������H��20���قǑ���A�~���[�h�E�^���[�ɒ������B

�@�W���̍����k�����Ɍ��Ă�ꂽ���̃~���[�h�E�^���[�iMilad Tower�j�́A���̒n���I�����𗘗p���邱�ƂőS�e�w������e�ՂɌ��n�����Ƃ��ł���B14�N�O�A�C�X���[���������^���[���݂ɒ��肵�A10�N�����Ċ�������A5�N�O�ɓW�]�����ʌ��J�����B���݂͖��Ԋ�ƂłȂ��A���ׂĐ��{�̏o���ōs�����Ƃ����B

�@�W���̍����k�����Ɍ��Ă�ꂽ���̃~���[�h�E�^���[�iMilad Tower�j�́A���̒n���I�����𗘗p���邱�ƂőS�e�w������e�ՂɌ��n�����Ƃ��ł���B14�N�O�A�C�X���[���������^���[���݂ɒ��肵�A10�N�����Ċ�������A5�N�O�ɓW�]�����ʌ��J�����B���݂͖��Ԋ�ƂłȂ��A���ׂĐ��{�̏o���ōs�����Ƃ����B

�@�^���[��12�K�ɍ\������ �A���̍�����435���[�g���A�W�]��Ƃ��Ă͐��E4�ʂ̍����ł���B�W�]�䂩�猩�n����ʐς̓t�b�g�{�[�����Z���5?�ɂ�����L�� ���Ƃ����B

�@�������̓`�P�b�g���w�����A�G�X�J���[�^�[�ɏ���ē����Ɍ��������B�����̑O�ɂ͐���}���A���Ɏ������������������B�K�C�h���ɂ��ƁA�C�X���[�����̊J�c�ł��郀�n���}�h�E�C�u�����A�u�h�D�b���[�t�̕�e�A�[�~�i�����Ƃ����B�ޏ��͕�e�̃V���{���ł���A�����̋N�����Ƃ����B�܂��ɃC�X���[�����́u����v�ł��낤�B

�@���ɓ���A�G���x�[�^�[�̏��Ԃ�҂��Ƃɂ����B���r�[�ɂ͑傫�ȓ����̑������������B�K�i������Ă��铮�������ł��������A�����ȃL�c�l�̕����\���������̂��Ƃ����B�܂��K���X����̒��̃P�[�W��̂̃e�w�����̎ʐ^��`������F�̓W�������������B���r�[�̑����ɂ��Ȃ肨�����������悤�ɂ݂����B�G���x�[�^�[�ɏ��ɂ͉ו�������ʂ�K�v������A�j���͐��ʂ��獶�A�����͉E�ƕʂ�Ă����B�x���͌������A�J�o����a���Ă���ƃG���x�[�^�[�ɏ�邱�Ƃ��ł����B�G���x�[�^�[�ɂ͏]�ƈ����֎q�ɍ����Ă��āA�G���x�[�^�[�^�s�̃R���g���[�����Ă���B�G���x�[�^�[�̃X�s�[�h�͑����A�����Ƃ����Ԃ�12�K�̓W�]��ɒ������B

�@���ɓ���A�G���x�[�^�[�̏��Ԃ�҂��Ƃɂ����B���r�[�ɂ͑傫�ȓ����̑������������B�K�i������Ă��铮�������ł��������A�����ȃL�c�l�̕����\���������̂��Ƃ����B�܂��K���X����̒��̃P�[�W��̂̃e�w�����̎ʐ^��`������F�̓W�������������B���r�[�̑����ɂ��Ȃ肨�����������悤�ɂ݂����B�G���x�[�^�[�ɏ��ɂ͉ו�������ʂ�K�v������A�j���͐��ʂ��獶�A�����͉E�ƕʂ�Ă����B�x���͌������A�J�o����a���Ă���ƃG���x�[�^�[�ɏ�邱�Ƃ��ł����B�G���x�[�^�[�ɂ͏]�ƈ����֎q�ɍ����Ă��āA�G���x�[�^�[�^�s�̃R���g���[�����Ă���B�G���x�[�^�[�̃X�s�[�h�͑����A�����Ƃ����Ԃ�12�K�̓W�]��ɒ������B

�@�������͂����ɉ��O�ɏo�āA������邱�Ƃɂ����B�܂���Ƀ^���[�܂Ō������r���ʂ��Ă����������H���ڂɓ������BBozorgrah-e Shahid Hemmat Highway�ł���B���̍������H�͓����ɑ���A�e�w�����̖k�����Ɩk�������q���ł���B�e�w�����x�O�̃x�b�h�^�E���A�L�����W�[����ʋ̍ۂɑ傢�ɗ��p����Ă���Ƃ����B

�@�������͂����ɉ��O�ɏo�āA������邱�Ƃɂ����B�܂���Ƀ^���[�܂Ō������r���ʂ��Ă����������H���ڂɓ������BBozorgrah-e Shahid Hemmat Highway�ł���B���̍������H�͓����ɑ���A�e�w�����̖k�����Ɩk�������q���ł���B�e�w�����x�O�̃x�b�h�^�E���A�L�����W�[����ʋ̍ۂɑ傢�ɗ��p����Ă���Ƃ����B

���̌������ɂ͏Z����W���Ă����B3�K�A�S�K���Ă̔����@��Q���������сA���w�}���V�������������B�K�C�h���ɂ��ƁA���̏Z��n�͕x�T�w�̏Z�܂��ƂȂ��Ă���A��ˌ��Ă̓@��͑��l�Ƌ��L����̂łȂ��A��̉Ƒ��ŏ��L�E�g�p���Ă���Ƃ����B���������̈�т͖����ʂɊJ�����ꂽ�̂ŁA�����n�k�������������ꍇ�����ɕ���邾�낤�A�ƃK�C�h���͐S�z���Ă����B

�@�����v���ɉ��ƁA���ɃV���b�s���O���[���������Ă����BAzad Islamic��w�̂����k�A�@��̊ԂɌ��ΐF�̌����ł���B�K�C�h���ɂ���Milad-e Noor���Ƃ����B�u�����h�i�����������e�w�����ő�̍����V���b�s���O���[���ł���B�C�����͌o�ϐ��ق̂��߃A�����J������̒��A���͏�\�Ȃ̂ŁA�i���͑S�ăh�o�C�o�R�̗A���i���Ƃ����B�܂�A�h�o�C���o�R����������ΐ����̌o�ϐ��ق͔j���Ƃ������Ƃł���A���ǂ��܂�Ӗ��̂Ȃ��u���فv�ł���B�܂��A�����n��Ńh�o�C�������Ă��鍂�����S�����A�������͔F�������B

�@�����v���ɉ��ƁA���ɃV���b�s���O���[���������Ă����BAzad Islamic��w�̂����k�A�@��̊ԂɌ��ΐF�̌����ł���B�K�C�h���ɂ���Milad-e Noor���Ƃ����B�u�����h�i�����������e�w�����ő�̍����V���b�s���O���[���ł���B�C�����͌o�ϐ��ق̂��߃A�����J������̒��A���͏�\�Ȃ̂ŁA�i���͑S�ăh�o�C�o�R�̗A���i���Ƃ����B�܂�A�h�o�C���o�R����������ΐ����̌o�ϐ��ق͔j���Ƃ������Ƃł���A���ǂ��܂�Ӗ��̂Ȃ��u���فv�ł���B�܂��A�����n��Ńh�o�C�������Ă��鍂�����S�����A�������͔F�������B

�@����ɐi�ނƁA�������Ă̌��������������ԃ��X�N���������B�C�����ɂ͈�n��ɕK���ꌬ�ȏ�̃��X�N������Ƃ����B�K�C�h���́A���X�N�ɂ͕K����l�ȏ�̃��b���[�����āA���b���[�͓��Ƀ^�[�o���������A�����^�[�o���̓��n�}�b�h�̌����ɂ���������邱�ƁA���X�N�͈���T��̗�q�����łȂ��A�����Ȃǂ̋V���̍ۂɂ��g����A�Ȃǂ̂��Ƃ�������Ă��ꂽ�B

�@�܂����F�̓Ɠ��Ȍ������ڂɓ������B�j�������{�݂��ƃK�C�h���͋����Ă��ꂽ�B�������ڍׂɂ��Ă͌��y���Ȃ������B�~���X�������m�Ɠ��l�A�j�̓C�����ŋɂ߂Đ����I�ɕq���Șb��ł���A�T�d�Ȓ��ӂ��Ă���悤�ł������B

�@�^���[�̓�ɂ̓M�V���[�iGisha�j�Ƃ������{���Ǘ�����Z��n���������B�^���[�̂����T�Ɉʒu����~���[�h�a�@�iMilad Hospital�j�œ����l��A�e�w������w�̊w���܂��͏]�ƈ����Z�ށA�������Z��n��ł���B��̃u���b�N�ƂȂ��Ă���M�V���[�́A�������w�̐l���A������a�@�̐l���g���Ă����B�����Z��ł͂Ȃ����A�荠�Ȓl�i�ŏ\�����K�Ȑ������ł���Ƃ����B

�@�^���[�̓�ɂ̓M�V���[�iGisha�j�Ƃ������{���Ǘ�����Z��n���������B�^���[�̂����T�Ɉʒu����~���[�h�a�@�iMilad Hospital�j�œ����l��A�e�w������w�̊w���܂��͏]�ƈ����Z�ށA�������Z��n��ł���B��̃u���b�N�ƂȂ��Ă���M�V���[�́A�������w�̐l���A������a�@�̐l���g���Ă����B�����Z��ł͂Ȃ����A�荠�Ȓl�i�ŏ\�����K�Ȑ������ł���Ƃ����B

�M�V���[�̉E��ɂ̓A�U�f�B�����X�^�W�A���iAzadi National Stadium�j���������B��10���l�̎��e�ł���Ƃ����B

�@���O�ł̈�����I�����������́A�����ɖ߂����B���ɂ͐��E�̃^���[�̖͌^��C�����̌Ñ�^���[�̖͌^���W������Ă����B���E�̃^���[�͂��̍������ɕ���ł������A�擪�ɂ͓����̃X�J�C�c���[�̖͌^�������Ă����B�Ñ�̃^���[��7����A������܂��������ɕ���ł����B�Â���900�N�O����A��ԐV�����Ƃ����Ă��K�[�W���[��������ɑ���ꂽ���̂ŁA�������V�̊ϑ��̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����B�K�C�h�����炢�����ȒP�ɐ��������Ă�������B25���[�g����Meel-e Karat (Karat Tower)�̓Z���W���[�N���i11���I�`12���I�j����Ɍ��Ă��A���̊O�ǂ�Kufi�͗l �ŃR�[�����̈�傪���܂�Ă���B40���[�g����Menar-e Ayaz��800�N�O�Ɍ��Ă��A�����͂��� �Ƃ��Ďg��ꂽ�Ƃ����B�Ύ��ɂ��j��A���̌�͂����̑���Ƀ��X�N�����Ă�ꂽ�B��ԍ���60���[�g����Gobad-e Qabus��11���I�Ɍ��Ă�ꂽ�B���̃^���[�͎O�p�����q���~�`������Goshe Sazi�Ƃ����Ɠ��ȋZ�@�ő���ꂽ�B

�@���O�ł̈�����I�����������́A�����ɖ߂����B���ɂ͐��E�̃^���[�̖͌^��C�����̌Ñ�^���[�̖͌^���W������Ă����B���E�̃^���[�͂��̍������ɕ���ł������A�擪�ɂ͓����̃X�J�C�c���[�̖͌^�������Ă����B�Ñ�̃^���[��7����A������܂��������ɕ���ł����B�Â���900�N�O����A��ԐV�����Ƃ����Ă��K�[�W���[��������ɑ���ꂽ���̂ŁA�������V�̊ϑ��̂��߂Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����B�K�C�h�����炢�����ȒP�ɐ��������Ă�������B25���[�g����Meel-e Karat (Karat Tower)�̓Z���W���[�N���i11���I�`12���I�j����Ɍ��Ă��A���̊O�ǂ�Kufi�͗l �ŃR�[�����̈�傪���܂�Ă���B40���[�g����Menar-e Ayaz��800�N�O�Ɍ��Ă��A�����͂��� �Ƃ��Ďg��ꂽ�Ƃ����B�Ύ��ɂ��j��A���̌�͂����̑���Ƀ��X�N�����Ă�ꂽ�B��ԍ���60���[�g����Gobad-e Qabus��11���I�Ɍ��Ă�ꂽ�B���̃^���[�͎O�p�����q���~�`������Goshe Sazi�Ƃ����Ɠ��ȋZ�@�ő���ꂽ�B

�@���ɐi�ނƃC�[�[�������сA�^�C����G�悪�W������Ă����B�������������^�C���͎��F�̃^�C���ŁA�����̃��X�N�̑����Ɏg���Ă���C�����ŗL�̂��̂��Ƃ����B���F�^�C���̓W�N�\�[�p�Y���̂悤�Ƀp�l���ɕ`���ꂽ���ƁA�g�ݍ��킹�Ċ��������B�x�[�X�ƂȂ�F�͐ł���A������\�������Ӗ�����Ƃ����B�F��t����ۂɂ͗n����������h���Ă���F������Ƃ����B���������˂����邽�߁A�F�邱�Ƃ�h���̂ł���B

�@�����̌��w���I���A�G���x�[�^�[�ɏ��A���ɍ~�肽�B�G���x�[�^�[��1�K�ł͂Ȃ��A�T�K�Ɏ~�܂����B�X�i�b�N�₨�y�Y�̏��X�����������A�X�P�W���[���ɒǂ��Ă������ߊ�蓹�͂����A�^���[����ɂ����B

�@�~���[�h�E�^���[�͌��݂ɂP�O�N�Ƃ������N���������A�O���E�����̑�����{�݂��̂��̂ɂƂĂ����������悤�Ȉ�ۂ����B�e�w�����k�����Ɍ����̃^���[�́A���c�Z�N�^�[�Ƃ��ăe�w�����i�������̓C�����j�́u�АM�̏ے��v�̖�����S���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B

�@���Ɏ������͓W�]��ŃK�C�h���ɐ������Ă�������A�����V���b�s���O���[���Ɍ��������Ƃɂ����B

�@�~���f�m�[�A�iMilad-e Noor�j�̓^���[�̖k�����A�e�w�����̐V�s�X�n�ɂ�����Shagrak-e-Qods (Gharb)�Ƃ��������ɂ���B�����z�[���y�[�W �ɂ��ƁAMilad-e Noor��1999�N�ɃI�[�v�������C�����ő�̏��Ǝ{�݂ł���A�e�w�����ō����̃V���b�s���O���[�����Ƃ����B357�X�܂�L���A�]�ƈ���1200�l�B���q���́A������T���l�A�x���͖�W���l�ł���B��ɂ��q�ׂ��悤�Ɍo�ϐ��ق̂��߉��ē�����̒��A���͂ł����A���̃V���b�s���O���[���ɂĔ̔������i���͑S�ăh�o�C�o�R�̗A���i�ƂȂ��Ă���B

�@�~���f�m�[�A�iMilad-e Noor�j�̓^���[�̖k�����A�e�w�����̐V�s�X�n�ɂ�����Shagrak-e-Qods (Gharb)�Ƃ��������ɂ���B�����z�[���y�[�W �ɂ��ƁAMilad-e Noor��1999�N�ɃI�[�v�������C�����ő�̏��Ǝ{�݂ł���A�e�w�����ō����̃V���b�s���O���[�����Ƃ����B357�X�܂�L���A�]�ƈ���1200�l�B���q���́A������T���l�A�x���͖�W���l�ł���B��ɂ��q�ׂ��悤�Ɍo�ϐ��ق̂��߉��ē�����̒��A���͂ł����A���̃V���b�s���O���[���ɂĔ̔������i���͑S�ăh�o�C�o�R�̗A���i�ƂȂ��Ă���B

�@�~���f�m�[�A�͏o��������Q�K�ɂ���A6 Floor���ō��K�ƂȂ�W�K���Ẵr���ł���B�r���̖͗ڗ��F�ŁA�l�p�`�ł͂Ȃ��܊p�`�Ō��Ă��Ă����B

�@�~���f�m�[�A�͏o��������Q�K�ɂ���A6 Floor���ō��K�ƂȂ�W�K���Ẵr���ł���B�r���̖͗ڗ��F�ŁA�l�p�`�ł͂Ȃ��܊p�`�Ō��Ă��Ă����B

�@��������2�K����������B�����̎�O�ɂ̓t���C�h�|�e�g���̃X�i�b�N�̓X���������B�����ɂ�Puma�̐Ԃ��Ŕ��݂��Ă����B���̊Ŕ̌��������A�X�܂̂悤�ł������B���ɓ���ƁA�����̋߂��ɂ͋�s���������B�������������������̔��Α��ɂS�̑�����������A�����Ɠ����̊Ԃɂ̓G���x�[�^�[���ݒu����Ă����B�G���x�[�^�[�������܊p�`�̂S�ʂɉ����ăe�i���g�����сA�܂��r���̒����ɎO�p�`�Ńe�i���g�����ԁB�e�i���g�ƃe�i���g�̊Ԃ��L���̂悤�ɂȂ��Ă���A�e�ՂɃt���A�[������ł���z�u�ł������B�G�X�J���[�^�[�͌����̈�ԉ��ɂ���A�߂��Ɉē��f�X�N��t���A�[�ē����j�^�[�A����A��q���A�����䓙���ݒu����Ă����B���p�q�̈ړ��֗̕��ɁA�܂�������₷�����p�ł���悤�H�v�����悤�ł���B

�@�ǂƏ��̓^�C���ƂȂ��Ă���A�ǂɂ͗ΐF�A���ɂ͊D�F���x�[�X�ɍg�F�̖͗l�������Ă����B�r���S�̓I�ɑ���Y��ŁA�������Ȋ������Y�����B

�@�ǂ̂悤�ȓX�������Ă��邩����ƁA�m?�A�����G�݁A�Ɩ��A�Ƌ�̏��i�������̂͂������A��s�A�����h���[���T�[�r�X�������X�܂������B�t���A�[���ƂɈ������i������̕��Ɍ��܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��������A��������܂��ɕ��ނ͂���Ă����B�����̂���n��K�ɂ̓t�@�X�g�t�[�h���s�A�g�ѓd�b�̑㗝�X�ȂǃT�[�r�X���S�̓X�܂����ԁB1 �K�i���{�ł����Q�K�B�ȉ��A�C�����̊K���\���̂܂܂Ƃ���j����4 �K�ɂ͂��������m?�A���ϕi�A�A�N�Z�T���[�A�����G�݂������Ă����B5 �K�ɂ̓p�\�R���Ƃ��̎��Ӌ@��A�Ƌ�A�Q��A�Ɩ����̂��X���������B�����A�����̐^�Œ��Ǝv����ߌ�ł������ɂ��S�炸�A�܂��Ă���X�܂�e�i���g���ڂɓ������B�K�C�h���ɂ��ƁA�~���f�m�[�A�͖��Ԃ����L���Ă��錚���ŁA�e�i���g�͋�����ĉc�Ƃ��Ă���B�������e�e�i���g�̉ƒ��E�Ǘ����Ɋւ��錠���͐��{�������Ă���Ƃ����B����́A�ߓx�ȏ㓮�Y���@��h�~���邽�߂̍�ł���Ǝv����B�e�i���g�̒��ݗ����K������Ă��邽�߁A�����ƒ�����肽�������̏��L�҂��A�K���ƒ����オ��̂�҂��āA���܂͒��_������Ȃ��ŕێ����Ă���̂����m��Ȃ��B

�@�ǂ̂悤�ȓX�������Ă��邩����ƁA�m?�A�����G�݁A�Ɩ��A�Ƌ�̏��i�������̂͂������A��s�A�����h���[���T�[�r�X�������X�܂������B�t���A�[���ƂɈ������i������̕��Ɍ��܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��������A��������܂��ɕ��ނ͂���Ă����B�����̂���n��K�ɂ̓t�@�X�g�t�[�h���s�A�g�ѓd�b�̑㗝�X�ȂǃT�[�r�X���S�̓X�܂����ԁB1 �K�i���{�ł����Q�K�B�ȉ��A�C�����̊K���\���̂܂܂Ƃ���j����4 �K�ɂ͂��������m?�A���ϕi�A�A�N�Z�T���[�A�����G�݂������Ă����B5 �K�ɂ̓p�\�R���Ƃ��̎��Ӌ@��A�Ƌ�A�Q��A�Ɩ����̂��X���������B�����A�����̐^�Œ��Ǝv����ߌ�ł������ɂ��S�炸�A�܂��Ă���X�܂�e�i���g���ڂɓ������B�K�C�h���ɂ��ƁA�~���f�m�[�A�͖��Ԃ����L���Ă��錚���ŁA�e�i���g�͋�����ĉc�Ƃ��Ă���B�������e�e�i���g�̉ƒ��E�Ǘ����Ɋւ��錠���͐��{�������Ă���Ƃ����B����́A�ߓx�ȏ㓮�Y���@��h�~���邽�߂̍�ł���Ǝv����B�e�i���g�̒��ݗ����K������Ă��邽�߁A�����ƒ�����肽�������̏��L�҂��A�K���ƒ����オ��̂�҂��āA���܂͒��_������Ȃ��ŕێ����Ă���̂����m��Ȃ��B

�@�V���b�s���O�Z���^�[�����r���A�x�������璍�ӂ��ʐ^���B��Ȃ��悤�Ɍ���ꂽ�B���������Ď������̓��X�g�����X�̂���6 �K�Ɍ��������B6 �K��VIP�K�Ƃ���Ă���悤�ŁA���̊K�ɔ�ׂ�Ɨy���ɋ������������Y���Ă����B�V��ɂ̓V�����f���A�������A�e�i���g�������u�����h�݂̂ł������B���ɂ͓��{��YAMAHA�̓X���������B5 �K�܂ł͕ǐF���Z���ł��������ߑS�̓I�ɈÂ������ł��������A6 �K�͔����ǂɁA�V��̃V�����f���A������A���邩�����B���̖��邳���܂��t���A�[�S�̂ɕY����������������悤�ł������B

�@�V���b�s���O�Z���^�[�����r���A�x�������璍�ӂ��ʐ^���B��Ȃ��悤�Ɍ���ꂽ�B���������Ď������̓��X�g�����X�̂���6 �K�Ɍ��������B6 �K��VIP�K�Ƃ���Ă���悤�ŁA���̊K�ɔ�ׂ�Ɨy���ɋ������������Y���Ă����B�V��ɂ̓V�����f���A�������A�e�i���g�������u�����h�݂̂ł������B���ɂ͓��{��YAMAHA�̓X���������B5 �K�܂ł͕ǐF���Z���ł��������ߑS�̓I�ɈÂ������ł��������A6 �K�͔����ǂɁA�V��̃V�����f���A������A���邩�����B���̖��邳���܂��t���A�[�S�̂ɕY����������������悤�ł������B

�@���X�g�����X�ɒ������������͂��L�߂�TAMASHA ���X�g�����Ƃ������X�ɓ���A�}���Q���[�^�s�U��Bavaria�Ƃ����I�����_�̔�����Ђ�Regular Malt�i�m���A���R�[���r�[���j�𗊂B�@�A���R�[���������֎~�̃C�����ł́A����ɁA�m���A���R�[���̃r�[������g�����Ƃ�����֕i���悭���܂�Ă���B���H����́A��l��800�~�ł������B�������ɂ͔�r�I���X�i�[�u���Ȓl�i�ł��������A�C�����ł́A�x�T�w�݂̂������鉿�i�ł��낤�B�����������H��������̂�15���߂��ł��������߂��A���X�g�����͂���قǍ���ł��Ȃ������B����̋q�͐H���Ƃ��������A�e�B�[�^�C���Ƃ������Ԃ�D��ɂ��y����ł���Ƃ������͋C�ł������B

�@���X�g�����X�ɒ������������͂��L�߂�TAMASHA ���X�g�����Ƃ������X�ɓ���A�}���Q���[�^�s�U��Bavaria�Ƃ����I�����_�̔�����Ђ�Regular Malt�i�m���A���R�[���r�[���j�𗊂B�@�A���R�[���������֎~�̃C�����ł́A����ɁA�m���A���R�[���̃r�[������g�����Ƃ�����֕i���悭���܂�Ă���B���H����́A��l��800�~�ł������B�������ɂ͔�r�I���X�i�[�u���Ȓl�i�ł��������A�C�����ł́A�x�T�w�݂̂������鉿�i�ł��낤�B�����������H��������̂�15���߂��ł��������߂��A���X�g�����͂���قǍ���ł��Ȃ������B����̋q�͐H���Ƃ��������A�e�B�[�^�C���Ƃ������Ԃ�D��ɂ��y����ł���Ƃ������͋C�ł������B

�@�~���f�m�[�A�ɖK���q�́A��ڂŕ�����悤�ȍ��������������B�A�o�����Őg���B�������͂��炸�A�h��ȐF�E���̃q�W���u���X�J�[�t�̂悤�ɔ��A��������C�Ȃ��I�o�����āA�C�X���[���̉����ɂ���ƂȂ������̈ӂ��t�@�b�V�����ł���킵�Ă��鏗�������������B�܂��ɁA�e�w�����̍����w���W�܂�V���b�s���O�Z���^�[�ɑ��������q�Ɍ������B

�@���@���I���āA��p�Ԃɏ��A�k���Ɍ��������B

�@���̖ړI�n�̓K�[�W���[�������̋{�a�̈�ŁA�C�X�����v���O�̍Ō�̃p�t�����B�[2�����Z��ł����A�j�����@�����{�a�ł���B�V���b�s���O���[������A�k���ɂ��悻10�L�����[�g�����ꂽ���ɂ������B

�{�a�͓����ł̃Z�L�����e�B�͌����������B���Ɍ����̊J�َ��Ԃ͏I����Ă������A�������͑�w���ł���A���̂��߂̌��w���Ƃ�����|��`���Ă���30���̌��w�������ꂽ�B���ꗿ��15���������A��600�~�ł���B

�{�a�͓����ł̃Z�L�����e�B�͌����������B���Ɍ����̊J�َ��Ԃ͏I����Ă������A�������͑�w���ł���A���̂��߂̌��w���Ƃ�����|��`���Ă���30���̌��w�������ꂽ�B���ꗿ��15���������A��600�~�ł���B

���ɓ���ƁA�ΖL���Ȓ낪�L�����Ă����B�{�a���͂ޕǂɂ́A�^���[�ł݂��悤�ȃC�X���[�����L�^�C���̑������������B�����͔����x�[�X�Ƃ��Ă��āA�S�̓I���ґ��h��Ƃ��������V���v���őf�p�Ȉ�ۂł������B

�@�j�����@�����{�a�́A��200�N�O�A�K�[�W���[���������V�[���[�Y����e�w�����Ɏ�s���ړ]�����Ƃ��ɑ���ꂽ�B�e�w�����ɂ̓K�[�W���[��������ɑ���ꂽ�{�a���R�iGolestan Palace�A�k����Sa�fd Abad Palace�A����Niyavaran Palace�j�c���Ă���B�����̋{�a�̓K�[�W���[�������ƃp�t�����B�\�����̒��S�ƂȂ�A1979�N�C�X���[���v�����N����O�܂Ŏg��ꂽ�B

�@�j�����@�����{�a�́A��200�N�O�A�K�[�W���[���������V�[���[�Y����e�w�����Ɏ�s���ړ]�����Ƃ��ɑ���ꂽ�B�e�w�����ɂ̓K�[�W���[��������ɑ���ꂽ�{�a���R�iGolestan Palace�A�k����Sa�fd Abad Palace�A����Niyavaran Palace�j�c���Ă���B�����̋{�a�̓K�[�W���[�������ƃp�t�����B�\�����̒��S�ƂȂ�A1979�N�C�X���[���v�����N����O�܂Ŏg��ꂽ�B

�@��Ɍ����̏�Ƃ��Ďg��ꂽ�S���X�^���{�a�Ƃ͈���āA�j�����@�����{�a�̓��W���[��Z���Ƃ��Ďg��ꂽ�B

| �i�R�����j�K�[�W���[�����ƃp�t�����B�� |

���K�[�W���[������

�@�T�t�@���B�[���̕����A�����ł������C����������̂Ȃ��A�g���R�n�̃K�[�W���[�����̎w���҃A�[�K�[�E���n���}�h�E�V���[��1796�N�ɃK�[�W���[�������������B�����ȗ��A�t�����X��V�A�A�C�M���X����̈������Ђǂ��A���V�A�Ƃ�2��ɂ킽��푈�ɕ����Ă��܂��A�L��ȗ̓y�������Ȃ��Ă��܂��B���W���[�E�J�[���̃N�[�f�^�[�ɂ��A��7�㉤�̃A�t�}�h�����p�ʂ���A�K�[�W���[�������͕���B

�i�o�T�F�m���S�ȁu�p�t�����B�����̓o��v�M�Җ�j

���p�t�����B����

�@1921�N���W���[�E�J�[���w���̃R�T�b�N�R���e�w�����ɐi���A�A�t�}�h�E�V���[���𐧈������B

1923�N�Ɏ��瑍���ƂȂ������W���[�́A�C�M���X�̎x���̂��ƁA1925�N�p�t�����B���������B�ނ͍��̋ߑ㉻�E��������ڎw���A���͂ȌR���͂ʼn��������߂��B�t�����X�@�ƃC�X���[���@����b�Ƃ����V�����@���𐧒�A�܂��`������ɑ���ߑ㋳������{�����B1935�N�ɂ͍��݂��y���V������C�����ɕύX�A�����̌o�σV�X�e�������邱�ƂŁA�C�����̎Y�Ɖ��𐬂����B1979�N�C�X���[���v���ŕ��A�y���V���Ō�̉����ƋL�������B

�i�o�T�F�l�R�S�ȁu�K�[�W���[�������v�M�Җ�j

|

�@�������͂܂��{�a�̒��S�ł���Saheb Gharni-E Palace�ɓ������B

�ǂɂ̓K�[�W���[�����̗�㉤�̏ё��悪�����Ă����B

�ǂɂ̓K�[�W���[�����̗�㉤�̏ё��悪�����Ă����B

�K�i�̏�������ɂ́A�V��ɔh��ȃV�����f���A������A��3�ʂɑ傫�ȊG���������Ă����B�K�[�W���[������4�㉤�ł���i�[�Z���b�f�B�E�V���[���̓A�[�g�D���ŁA���p�⌚�z�A�ʐ^�ɑ�ϋ����������Ă����Ƃ����B����3�̊G��̓i�[�Z���b�f�B���݈ʂ������̍�i�ł������B���E�̕ǂɂ�Abdullah Khan Naghash Bashi��́uLine of Qajar�fs prince at salam ceremony�v�Ƃ����G�悪����A18�l�̉��q���O��ɕ���ŕ`����Ă����B����������m�̗l�������G��ł���A�C�����̉������A���[���b�p�ɐ[���X�|���Ă������Ƃ������Ă���B�K�C�h���ɂ��Ə㉺�̈ʒu�͕��q�W��\���Ă���Ƃ����B

�K�i�̏�������ɂ́A�V��ɔh��ȃV�����f���A������A��3�ʂɑ傫�ȊG���������Ă����B�K�[�W���[������4�㉤�ł���i�[�Z���b�f�B�E�V���[���̓A�[�g�D���ŁA���p�⌚�z�A�ʐ^�ɑ�ϋ����������Ă����Ƃ����B����3�̊G��̓i�[�Z���b�f�B���݈ʂ������̍�i�ł������B���E�̕ǂɂ�Abdullah Khan Naghash Bashi��́uLine of Qajar�fs prince at salam ceremony�v�Ƃ����G�悪����A18�l�̉��q���O��ɕ���ŕ`����Ă����B����������m�̗l�������G��ł���A�C�����̉������A���[���b�p�ɐ[���X�|���Ă������Ƃ������Ă���B�K�C�h���ɂ��Ə㉺�̈ʒu�͕��q�W��\���Ă���Ƃ����B

���ʂ̕ǂɂ́AKamal-ol ?molk���Amir Kabir�̏ё��悪�������BAmir Kabir�̓i�[�Z���b�f�B����̎ŁA�����S�������瑸�h����Ă����l�����Ƃ����B�ނ́uDoralfunun�v�Ƃ������K�͂̊w�Z�����A�l�X�����炳���A�܂��V���s�����B�����̎x���A���͂�����悤�ȂȂ����ނ��i�[�Z���b�f�B���͋���A�e�w�����쐼���ɂ���t�B���K�[�f���Ŕނ��E�����Ƃ����B

�@

�������L����i�݁A�����ȕ����ɓ������B���̕����ɂ͕ǂ����ς������ʐ^�������Ă����B�K�C�h���ɂ��ƃi�[�Z���b�f�B�����C�������߂ăt�����X����J�����������ė����Ƃ����B���ẴC�����ƃt�����X�Ƃ̋������т��������B���̎ʐ^�͂��̃J�����ŎB�e���������̋{�a�Ɛl�X�̎ʐ^�ł������B�ʐ^�̏ڂ��������͂Ȃ��������A��������̕ǑS�̂œW������Ă����B

�@

�������L����i�݁A�����ȕ����ɓ������B���̕����ɂ͕ǂ����ς������ʐ^�������Ă����B�K�C�h���ɂ��ƃi�[�Z���b�f�B�����C�������߂ăt�����X����J�����������ė����Ƃ����B���ẴC�����ƃt�����X�Ƃ̋������т��������B���̎ʐ^�͂��̃J�����ŎB�e���������̋{�a�Ɛl�X�̎ʐ^�ł������B�ʐ^�̏ڂ��������͂Ȃ��������A��������̕ǑS�̂œW������Ă����B

�@

�j�����@�����{�a�̓K�[�W���[�������ォ��g���Ă������A�����Ɏc���Ă��鑽���̃f�U�C����f�R���[�V�����̓p�t�����B���̂��̂������B���ɓ������A�R�������iMilitary Negotiation Room�j���p�t�����B������̂��̂ł���B���n���}�h�E�V���[�̉��܂��t�����X�Ō��z���w���z�Ƃ��ٗp�A�����̃C���e���A�𗊂Ƃ����B�����̂Ȃ��ɂ̓G���U�x�X���܂���̃v���[���g��x���M�[�ō��ꂽ�e�A�֎q���炢�̃T�C�Y�̑傫�Ȓn���V�����W������Ă����B���̒n���V���g���āA�n���w�I�ȌR���헪��������̂�������Ȃ��B

�@

�j�����@�����{�a�̓K�[�W���[�������ォ��g���Ă������A�����Ɏc���Ă��鑽���̃f�U�C����f�R���[�V�����̓p�t�����B���̂��̂������B���ɓ������A�R�������iMilitary Negotiation Room�j���p�t�����B������̂��̂ł���B���n���}�h�E�V���[�̉��܂��t�����X�Ō��z���w���z�Ƃ��ٗp�A�����̃C���e���A�𗊂Ƃ����B�����̂Ȃ��ɂ̓G���U�x�X���܂���̃v���[���g��x���M�[�ō��ꂽ�e�A�֎q���炢�̃T�C�Y�̑傫�Ȓn���V�����W������Ă����B���̒n���V���g���āA�n���w�I�ȌR���헪��������̂�������Ȃ��B

�@���ɒ����������͗L�݂ȋ��̊ԁiMirror Hall�j�ł������B�h��ȃV�����f���A�ƕǂ�V������鏬���ȃK���X������A���������L���L���Ƃ��Ă����B�K�C�h���ɂ��ƁA�����S�̂����H��450�N���k��Ƃ����B�T�t�@���B�[������A�x�j�X����̏��l�̓C�����ɖK���ہA�����Ƀv���[���g��n���K�����������B���������v���[���g����ꍇ�������������A�ړ����ɂ������Ă��܂����Ƃ����B���z�Ƃ����͉�ꂽ�����E���A�q�����킹���̂��A���H�̎n�܂�ł������B���̊Ԃ̓K�[�W���[�����i�[�Z���b�f�B�E�V���[����Ɏn�܂�A����̃��U�b�t�@���b�f�C�E�V���[����Ɋ������ꂽ�B��Ɍ����s���̍ۂɎg���Ă����B�����̐^���ɂ͑傫���O�~���~����Ă���A���̉��ɂ͗ΐF�̍����ȃ\�t�@�ƃe�[�u�����������B���̔��Α��Ɏ��ێg���Ă������̃e�[�u��������B

�@���ɒ����������͗L�݂ȋ��̊ԁiMirror Hall�j�ł������B�h��ȃV�����f���A�ƕǂ�V������鏬���ȃK���X������A���������L���L���Ƃ��Ă����B�K�C�h���ɂ��ƁA�����S�̂����H��450�N���k��Ƃ����B�T�t�@���B�[������A�x�j�X����̏��l�̓C�����ɖK���ہA�����Ƀv���[���g��n���K�����������B���������v���[���g����ꍇ�������������A�ړ����ɂ������Ă��܂����Ƃ����B���z�Ƃ����͉�ꂽ�����E���A�q�����킹���̂��A���H�̎n�܂�ł������B���̊Ԃ̓K�[�W���[�����i�[�Z���b�f�B�E�V���[����Ɏn�܂�A����̃��U�b�t�@���b�f�C�E�V���[����Ɋ������ꂽ�B��Ɍ����s���̍ۂɎg���Ă����B�����̐^���ɂ͑傫���O�~���~����Ă���A���̉��ɂ͗ΐF�̍����ȃ\�t�@�ƃe�[�u�����������B���̔��Α��Ɏ��ێg���Ă������̃e�[�u��������B

�@�����ɓ����Ă����E�ɂ͔鏑���A���͎��Ȏ��Î����������B�����Ƃ��p�t�����B�����n���}�h�E�V���[����ɍ��ꂽ�B�鏑���̓C���e���A�A�Ƌ�ׂĂ��t�����X���ŁA���Ȏ��Î��̐ݔ��̓h�C�c�̂��̂��Ƃ����B���Ȏ��Î���1960�N��㔼�ɐݒu���ꂽ�V�������̂ŁA����10�N�قǂ����g���Ȃ������B

�@�����ɓ����Ă����E�ɂ͔鏑���A���͎��Ȏ��Î����������B�����Ƃ��p�t�����B�����n���}�h�E�V���[����ɍ��ꂽ�B�鏑���̓C���e���A�A�Ƌ�ׂĂ��t�����X���ŁA���Ȏ��Î��̐ݔ��̓h�C�c�̂��̂��Ƃ����B���Ȏ��Î���1960�N��㔼�ɐݒu���ꂽ�V�������̂ŁA����10�N�قǂ����g���Ȃ������B

���̊Ԃ�^�������i�ނƁA���̍��ɂ͗������������B�t�����X����A�������^�I���A�J�[�y�b�g�A�S�g����u�����ґ�ȋ�Ԃł������B�����̏�Ƃ��Ďg��ꂽ�����̂����ׂɗ�����p�ӂ������Ƃ���A�������̃z�[���Œ������Ԃ��߂����Ă������Ƃ��M����B�����̌��������ɂ́A���蕨�̕����iGift Room�j���������B�C�X�t�@�n������̃V���N�̃J�[�y�b�g�⒆������̗������̃e�[�u���A�ԕr�Ȃǂ��W������Ă���B

���̊Ԃ�^�������i�ނƁA���̍��ɂ͗������������B�t�����X����A�������^�I���A�J�[�y�b�g�A�S�g����u�����ґ�ȋ�Ԃł������B�����̏�Ƃ��Ďg��ꂽ�����̂����ׂɗ�����p�ӂ������Ƃ���A�������̃z�[���Œ������Ԃ��߂����Ă������Ƃ��M����B�����̌��������ɂ́A���蕨�̕����iGift Room�j���������B�C�X�t�@�n������̃V���N�̃J�[�y�b�g�⒆������̗������̃e�[�u���A�ԕr�Ȃǂ��W������Ă���B

�@

���̊Ԃ���ɂ��A�L���ɂł��B�ǂɂ͓����Ɠ������G�悪�����Ă����B�푈����s�k���A���]������̌R���̊G���}���A�ƃC�G�X�̊G�Ȃǂ��������B�V���[�́A�C�X���[�������A���ẴL���X�g���ɐe�ߊ�������Ă����̂ł��낤���B�K�i��������Private Conversation Room��Medal Room���������B�������܂��t�����X�f�U�C�i�[�ł��郋�C������������ŁA�S�̓I�Ƀt�����X�̃C���e���A���̂��̂������B�C���e���A�S�ʂ͂������A�����i��G��܂Ń��[���b�p���ŁA�������������[���b�p���Ɛe���ȊW�ł��������Ƃ��킩�����B

�@

���̊Ԃ���ɂ��A�L���ɂł��B�ǂɂ͓����Ɠ������G�悪�����Ă����B�푈����s�k���A���]������̌R���̊G���}���A�ƃC�G�X�̊G�Ȃǂ��������B�V���[�́A�C�X���[�������A���ẴL���X�g���ɐe�ߊ�������Ă����̂ł��낤���B�K�i��������Private Conversation Room��Medal Room���������B�������܂��t�����X�f�U�C�i�[�ł��郋�C������������ŁA�S�̓I�Ƀt�����X�̃C���e���A���̂��̂������B�C���e���A�S�ʂ͂������A�����i��G��܂Ń��[���b�p���ŁA�������������[���b�p���Ɛe���ȊW�ł��������Ƃ��킩�����B

�@�@

���ɐi�ނƐԂ��\�t�@�̒u�����ҍ������������B�K�C�h���ɂ��Ƌ{�a�ɖK�ꂽ�O���̕o�q�̑ҍ������Ƃ����B�����ɂ͓����̕o�q�����̊�ʐ^���������B9��p�L�X�^���̃u�b�g�A�A�����J�̃j�N�\���哝�́A���{�̏��a�V�c�̎ʐ^���������B

�@�@

���ɐi�ނƐԂ��\�t�@�̒u�����ҍ������������B�K�C�h���ɂ��Ƌ{�a�ɖK�ꂽ�O���̕o�q�̑ҍ������Ƃ����B�����ɂ͓����̕o�q�����̊�ʐ^���������B9��p�L�X�^���̃u�b�g�A�A�����J�̃j�N�\���哝�́A���{�̏��a�V�c�̎ʐ^���������B

�@�j�����@�����{�a�̓K�[�W���[�������ƃp�t�����B���̃V���{���ł���B�C�X���[���v����ɂ���邱�Ƃ͂Ȃ��A�������Ĉ�ʂ̊ϗ��ɋ����Ă���B����́A���̔����������邱�ƂȂ���A���ẴV���[�������ɃC�X���[����������̂Ăĉ��Ăƈ�̉����A�C�����𐢑��������悤�Ƃ������Ƃ����A���j�̔��ʋ��t�Ƃ��Ẳ��l���d������Ă���̂ł��낤�B

�@�{�a�̌�������o�āA�뉀��������B�뉀�ɂ̓J�t�F�e���A������A����������l�����������B�������̓J�t�F�e���A�̂������ɂ���Ahmadshah�fs Summer House�Ɉړ������B���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������BSummer House�̌��������ɂ̓x�[�W���F��3�K���Ẵr�����������B1968�N����1979�N�܂�11�N�ԉ����̃v���C�x�[�g�Z��Ƃ��Ďg�p���ꂽ�Ƃ����B�ǂɂ͏�ǂ̃^�C���Ɠ����͗l���`����Ă����B

�@�{�a�̌�������o�āA�뉀��������B�뉀�ɂ̓J�t�F�e���A������A����������l�����������B�������̓J�t�F�e���A�̂������ɂ���Ahmadshah�fs Summer House�Ɉړ������B���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������BSummer House�̌��������ɂ̓x�[�W���F��3�K���Ẵr�����������B1968�N����1979�N�܂�11�N�ԉ����̃v���C�x�[�g�Z��Ƃ��Ďg�p���ꂽ�Ƃ����B�ǂɂ͏�ǂ̃^�C���Ɠ����͗l���`����Ă����B

�@�j�����@�����{�a�͑S�̓I�ɑf�p�ŃC���v���ȕ��͋C���Y����Ԃł������B���������̋{�a���قڃ��W���[��Z���Ƃ������v���C�x�[�g�����̂��߂ɑ����A�g���Ă����̂ł���A�܂����߂��ς���Ă���B�e�w�����s���ɉ������ɂ��{�a�����ĂĂ������Ƃ��l����Ɠ���f�p�Ƃ͌����Ȃ��B�ނ���z���ʂ���ґ�Ȑ������M����̂����m��Ȃ��B

�@�뉀�̉��ɐi�����Ƃ������A�R?�p�̐l�ɒ��ӂ���A�s�����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�{�a�̌��w���I����ƁA�o���̂Ƃ���Ƀ|�X�^�[�������Ă������B�A�o���𒅂��������̊G������A�y���V����łȂɂ������Ă���B�u�C�X���[���@�ɑ������K�����������������悤�v�Ƃ�����|�̐��{�̌[�փ|�X�^�[���ƃK�C�h���ɐq�˂�ƁA�������Ƃ����B�u�����̗���͐S�̗���v�Ƃ������Ƃł��낤�B���w�Z�̐����w�����v���o���A�����[���̂Ŏʐ^���B�낤�Ƃ���ƁA���~���ꂽ�B�C�X���[���̉������s���ɋ����Ă��邱�Ƃ��O���ɒm����̂͂܂����炵���B���ۓI�ɐl���N�Q��Njy�����̂�|��Ă���̂��낤���B

�@�������͎��Ƀo�U�[���ƃ��X�N�̂����Ɍ��������B�{�a�̂��邠����͎ԑ����獂���Z��⏤�X�����W���Ă���̂��ڂɓ���B�x�[�W���F�̓@��⍂�w�A�p�[�g�����сA��s�̊Ŕ̂��邫�ꂢ�ȏ��ƕ����{�݂��������B

�@�������͎��Ƀo�U�[���ƃ��X�N�̂����Ɍ��������B�{�a�̂��邠����͎ԑ����獂���Z��⏤�X�����W���Ă���̂��ڂɓ���B�x�[�W���F�̓@��⍂�w�A�p�[�g�����сA��s�̊Ŕ̂��邫�ꂢ�ȏ��ƕ����{�݂��������B

�@�_�E���^�E���ɋ߂Â��ƁA�����͎���ɒ��F�̌Â����̂ɂȂ�A���ƒn��ɕς���Ă䂭�B�_�E���^�E���ɂ́ASAMSUNG��LG�ȂNJ؍��̉�Ђ̊Ŕ��f�����Ɠd�X�܂���ϑ����݂�ꂽ�B�Ɠd���̂قƂ�ǂ́A�������X�܂̂Ȃ��Ɉ��̉Ɠd�����������Ă���悤�ɂ݂����B

�@�_�E���^�E���ɋ߂Â��ƁA�����͎���ɒ��F�̌Â����̂ɂȂ�A���ƒn��ɕς���Ă䂭�B�_�E���^�E���ɂ́ASAMSUNG��LG�ȂNJ؍��̉�Ђ̊Ŕ��f�����Ɠd�X�܂���ϑ����݂�ꂽ�B�Ɠd���̂قƂ�ǂ́A�������X�܂̂Ȃ��Ɉ��̉Ɠd�����������Ă���悤�ɂ݂����B

�@�o�U�[���܂ł̓��͑��ς�炸�a���Ђǂ��A�Ԃ͂Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ������B�ׂ̎Ԑ��ɓ��{��̏����Ă���H�Ɨp�Ԃ��������B���Â̂��̂Ǝv����B�o�C�N�������������A�N��l�w�����b�g�����Ă��Ȃ������B�Q�l���������A����o�C�N�ɂ͂P��ɂS�l�Ƒ�������Ă����B��ϊ댯�����Ȍ��i�ŁB���Ă�������n���n���Ƃ����B

�@�o�U�[���܂ł̓��͑��ς�炸�a���Ђǂ��A�Ԃ͂Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ������B�ׂ̎Ԑ��ɓ��{��̏����Ă���H�Ɨp�Ԃ��������B���Â̂��̂Ǝv����B�o�C�N�������������A�N��l�w�����b�g�����Ă��Ȃ������B�Q�l���������A����o�C�N�ɂ͂P��ɂS�l�Ƒ�������Ă����B��ϊ댯�����Ȍ��i�ŁB���Ă�������n���n���Ƃ����B

�@�P���ԂقǎԂŃe�w�����̊X��쉺���A�[���V���߂��ɁA�o�U�[���̂��ɒ������B�o�U�[���̑O�͎Ԃ�l�ő�ύ��G���Ă������߁A��Ԃ�����A�������͓������炷�������ꂽ�Ƃ���ʼn��Ԃ����B�~�肽�Ƃ���ɂ́A�ʓX��G�ݓX�A�Ɩ����̓X�A�X�[�p�[�Ȃǂ�����ł����B

�@�o�U�[���̓e�w�����암�̋��s�X�ɂ���A���̒��̓e�w�����̒��S�Ƃ�������B�����̓s�S�Ō�����悤�ȍ������͊������Ȃ����̂́A�C���������甃�����̂��߁A����̂��߁A�l���₦���K��Ă���B��ł��q�ׂ��悤�ɂ��̒��̏a�͍����A��Ƀq�g��m�����Ă���̂����A���̑��̌����́A��o�U�[�����Ƃ���

�@�o�U�[���̓����Ɍ��������͕��ؓ��ƂȂ��Ă����̂����A��v�c�Ȃ��Ƃɖ̍������琅���N���Ă����B���炭�l�H�I�ɐ�����邱�ƂŁA���͂�Ȃ��悤�ɂ������̂ł��낤�B�o�U�[���Ɍ������Đ^�����������Ă�����A���H�̉E���ɑ傫�Ȏ��v�����������B�K�C�h���ɂ��ƁAShamso Al Emarch���Ƃ����B��P�Q�O�N�O�Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�C�����̏��߂Ă̂T�K���Ă̌������������B�T�^�I�ȃt�����X�����z�ł���A���v���̎��v�̓C�����ŌÂ̎��v�̈���Ƃ����B

�@����ɐi�ނƁA�����ɂ̓x���`�Ȃǂ����X�y�[�X���������B�l�X�͐V����ǂ�A��b�����킵�Ă����肵���B���̌��������ɂ͑傫�Ȗ傪�������B�������A�K�C�h���ɂ��ƃS���X�^���{�a�iGolestan Palace�A�e�w�����ň�ԑ傫���{�a�j�̗��傾�Ƃ����B

�@����ɐi�ނƁA�����ɂ̓x���`�Ȃǂ����X�y�[�X���������B�l�X�͐V����ǂ�A��b�����킵�Ă����肵���B���̌��������ɂ͑傫�Ȗ傪�������B�������A�K�C�h���ɂ��ƃS���X�^���{�a�iGolestan Palace�A�e�w�����ň�ԑ傫���{�a�j�̗��傾�Ƃ����B

�@�o�U�[��(Tehran Bazaar) ��P�L�����[�g���l���ŁA���C�̂��ߓV��Ɋۂ����̋������ɕ����Ă���A��ݓX�܂�����A�˂�A�[�P�[�h�X�̂悤�ɂȂ��Ă���B

�@�o�U�[��(Tehran Bazaar) ��P�L�����[�g���l���ŁA���C�̂��ߓV��Ɋۂ����̋������ɕ����Ă���A��ݓX�܂�����A�˂�A�[�P�[�h�X�̂悤�ɂȂ��Ă���B

�@���ɓ���ƁA�l�ԂƏ��i�A�����ăS�~�����Ă���B���H�̂悤�Ȓ��̒ʘH�ɂ͐l�A�o�C�N�A�g���b�N�����������ɍs�������Ă���B������ɐςݏd�˂��Ă����ʂ̕i�ƁA�G�R�Ƃ������X�̃f�B�X�v���[���A�ǂ��ɂ����������Ȃ���Ԃ����o���Ă���B�������o�������Ԃł��������߁A�X�͕܂�͂��߂Ă���A�J���Ă��鏊���i����Еt���Ă���悤�Ɍ������B

�@�o�U�[���Ƃ����Ă��A�����Ŕ����Ă�����̂́A�ʏ�̐����G�݂�ߗނł���B���������ʂ������ɂ͎��v��m?�A�����̓X�܂��������B�����i���������X���ד��m�ŕ���ŏW�ς��Ă��鏊�������B���̗��R�́A����̕i�������ߖK��邨�q��z���������߁A�������͉����Ƃ̂悤�Ȗ������ʂ������߁A�����āA���i�̎����r��e�Ղɂ��邽�ߓ��ƍl������B

�@�o�U�[���Ƃ����Ă��A�����Ŕ����Ă�����̂́A�ʏ�̐����G�݂�ߗނł���B���������ʂ������ɂ͎��v��m?�A�����̓X�܂��������B�����i���������X���ד��m�ŕ���ŏW�ς��Ă��鏊�������B���̗��R�́A����̕i�������ߖK��邨�q��z���������߁A�������͉����Ƃ̂悤�Ȗ������ʂ������߁A�����āA���i�̎����r��e�Ղɂ��邽�ߓ��ƍl������B

�@�K�C�h���ɂ��ƁA�����A�o�U�[���Ŕ̔�����Ă���i�͂قڒ��������Ƃ����B���ێq���̗m?���Ń^�O���m�F���Ă݂���A�����ɁuMade in China�v�Ə����Ă������B

�@���ɐi�����Ƃ���ƁA�����͂��łɂ��ׂĂ̏��X���X���Ă��ĈÂ��g���l���̂悤�ɂȂ��Ă����B���S�ł͂Ȃ��̂ŁA���H���ɖ߂邽�߁A�����̕��Ɍ��������B�����Ŏ������́A��v�c�Ȍ��i��ڌ������B����X�������X����S�~���������ė��āA���X�ƒʘH�ɃS�~�����Ђ�����Ԃ��A�S�~���̂ĂĂ���B���̂����ׂŁA�Z��Ɍ������l�̏��N�������ȃv���X�`�b�N��ⴂ������A�ʘH�̑|�������Ă����B�S�~���̂Ă��l�ƁA������E���q���B��ψ�a���̂����ʂł������B�S�~�E���̏��N�̓S�~�����i�Ƃ��Ĕ��邩�A�܂��͑|�����邱�Ƃŋ�����������Ă���̂ł��낤�B

�@���ɐi�����Ƃ���ƁA�����͂��łɂ��ׂĂ̏��X���X���Ă��ĈÂ��g���l���̂悤�ɂȂ��Ă����B���S�ł͂Ȃ��̂ŁA���H���ɖ߂邽�߁A�����̕��Ɍ��������B�����Ŏ������́A��v�c�Ȍ��i��ڌ������B����X�������X����S�~���������ė��āA���X�ƒʘH�ɃS�~�����Ђ�����Ԃ��A�S�~���̂ĂĂ���B���̂����ׂŁA�Z��Ɍ������l�̏��N�������ȃv���X�`�b�N��ⴂ������A�ʘH�̑|�������Ă����B�S�~���̂Ă��l�ƁA������E���q���B��ψ�a���̂����ʂł������B�S�~�E���̏��N�̓S�~�����i�Ƃ��Ĕ��邩�A�܂��͑|�����邱�Ƃŋ�����������Ă���̂ł��낤�B

�@�K�C�h���ɂ��ƁA�o�U�[���̊e�X�܂́A�~���f�m�[�A�̃e�i���g�Ɠ������A���̊Ǘ��𐭕{���S���Ă���B���{�͏��l�ɁuSarghofli�i���Ƃ����Ӂj�v�Ƃ����X�ܗ��p���C�Z���X��B���̃��C�Z���X�́A�L�������͂Ȃ��A�����̂悤�ɔ���A�܂��݂͑����ł���B���̍ۂ̒l�i�͐��{�̌��߂������́}�Q���ʼn��i�ݒ肪�ł��邪�A�Q�����Ă��܂��Ɣ������̏���������Ƃ����B

| �i�R�����j��o�U�[���ƁA�e�w�����̏��Ɗ��� |

�@�����̂Ƃ��͎��ԓI�]�T���Ȃ��������߁A�����ł����������A�o�U�[�����߂���o�ϒn���ɂ��ĕ⑫���Ă��������B�ȉ��̓��e�́A���t�q���w�e�w�������������@�C�������l�̐��E�x�A�W�A�o�ό������@�́u��R�̓e�w�����̏��Ƌ�ԁv���Q�l�ɂ��Ă���B

�@��o�U�[���ɂ́A�Â����炠�������X������A������������̂��X������A�Ǝ҂����͏�ɋ������Ă���B�o�U�[���̋��͂���g������A���Ă͏Z��Ƃ��Ďg��ꂽ�����X�܂ɕϗe���A�o�U�[���̈ꕔ���ƂȂ��Ă���B

�@��o�U�[���̑����̏��Ǝ{�݂͉��������Ƃ����B�C�����S�y�ɂ܂�����L���͈͂������Ƃ��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��낤�B���i�̒P���͎s���������A���ʂ�i���������ʁE���l�ł���B

�@

�ŋ߂ł́A��o�U�[���̖O�a��ԁA�@�\��S�𗝗R�ɁA�X�܂�I�t�B�X���o�U�[���̊O�Ɉړ������鉵�����l����������Ƃ����B�Ƃ͂����A�o�U�[���̊O�Ƃ����͉̂������ꂽ�Ƃ��Ƃł͂Ȃ��A���̑�������o�U�[���̂����k���A�G���Q���[�x�E�G�X���[�~�[�ʂ�iEnqelab-e-Eslami Street�@�C�X���[���v���ʂ�̈ӁA�V�s�X�Ƌ��s�X�̋��E���j������ŏ��K�͂̏��ƏW�ϒn�𐬂��Ă���B���������o�U�[���܂Ō������r���A�ԑ����猩�������i�̂Ȃ��ɂ́A��o�U�[������E�o�������ƒn���������̂��낤�B(�n�}��Google Earth�Q�Ɓj �@

�ŋ߂ł́A��o�U�[���̖O�a��ԁA�@�\��S�𗝗R�ɁA�X�܂�I�t�B�X���o�U�[���̊O�Ɉړ������鉵�����l����������Ƃ����B�Ƃ͂����A�o�U�[���̊O�Ƃ����͉̂������ꂽ�Ƃ��Ƃł͂Ȃ��A���̑�������o�U�[���̂����k���A�G���Q���[�x�E�G�X���[�~�[�ʂ�iEnqelab-e-Eslami Street�@�C�X���[���v���ʂ�̈ӁA�V�s�X�Ƌ��s�X�̋��E���j������ŏ��K�͂̏��ƏW�ϒn�𐬂��Ă���B���������o�U�[���܂Ō������r���A�ԑ����猩�������i�̂Ȃ��ɂ́A��o�U�[������E�o�������ƒn���������̂��낤�B(�n�}��Google Earth�Q�Ɓj

�@�������A�E�o�������l�ł����A��o�U�[���ƊW�����������Ȃ���r�W�l�X���s�Ȃ��Ă���B�܂�o�U�[������E�o���Ă������l�͂�����̂́A�o�U�[���͏�Ƀe�w�����̏��Ƃ̊j�ł��葱���A���̋@�\�������邱�Ƃ͂Ȃ��B���͂ȏW�q�́A�����A�A���֗̕������𗝗R�ɁA����x��̕���������Ȃ�����A��o�U�[���́A���S�~�I�ɍL����e�w�����̏��Ɗ����̒��S�Ɉʒu�������Ă���B

|

�@19�������A�o�U�[������o���������͓��H�ɉ����ē��ɐ����[�g���������B�����̍Ō�̖ړI�n�́A�K�[�W���[��������Ɍ��Ă�ꂽ�G�}�[���z���C�j�[���X�N�iImam Khomeini Mosque�A���V���[���X�NShah Mosque�j�ł���B�����S���̖�ɓ���A�K�i�������ƁA����炵���������ꂽ�B�Q�K���Ă̏��Ɨp�������͏Z��p�Ƃ��Ďg���Ă���悤�Ȍ�����������͂݁A��?�����Ă���A���𗭂߂���v�[���̂悤�Ȃ��̂��O����ł����B�������͍X�ɉ��ɐi�݁A�C�[�����^��ɓ������B�L����ʂ�A�傩��ł�ƁA�L��̂悤�ȋ�Ԃ����ꂽ�B�C�X���[�����L�ȁA�F�N�₩�ȃ^�C���̑����A�������ނ��������~�i���b�g�A�~�i���b�g�������̃��C�g�A�G�L�]�`�b�N�ȋ�ԂɁA�������͂ƂĂ����������B

�@19�������A�o�U�[������o���������͓��H�ɉ����ē��ɐ����[�g���������B�����̍Ō�̖ړI�n�́A�K�[�W���[��������Ɍ��Ă�ꂽ�G�}�[���z���C�j�[���X�N�iImam Khomeini Mosque�A���V���[���X�NShah Mosque�j�ł���B�����S���̖�ɓ���A�K�i�������ƁA����炵���������ꂽ�B�Q�K���Ă̏��Ɨp�������͏Z��p�Ƃ��Ďg���Ă���悤�Ȍ�����������͂݁A��?�����Ă���A���𗭂߂���v�[���̂悤�Ȃ��̂��O����ł����B�������͍X�ɉ��ɐi�݁A�C�[�����^��ɓ������B�L����ʂ�A�傩��ł�ƁA�L��̂悤�ȋ�Ԃ����ꂽ�B�C�X���[�����L�ȁA�F�N�₩�ȃ^�C���̑����A�������ނ��������~�i���b�g�A�~�i���b�g�������̃��C�g�A�G�L�]�`�b�N�ȋ�ԂɁA�������͂ƂĂ����������B

�O�ǂ��Y��ɐ�����̂ł͂Ȃ��A���̂܂ܗאڊX��ɂȂ����Ă��āA�ނ��������������Ɛ�������Ƃ����C�X�������L�̌��z��Ԃ��ڂ̑O�ɂ����ꂽ�̂ł���B

�O�ǂ��Y��ɐ�����̂ł͂Ȃ��A���̂܂ܗאڊX��ɂȂ����Ă��āA�ނ��������������Ɛ�������Ƃ����C�X�������L�̌��z��Ԃ��ڂ̑O�ɂ����ꂽ�̂ł���B

�@

�@

����̐^���ɂ͎��t���̃v�[�����������B�K�C�h���ɂ��ƁA���X�����͗�q�̑O�ɕK����Ǝ葫����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̃v�[���͑̂���߂ɐ݂����Ă���Ƃ����B���傤�ǃA�U�[���iAdhan�A��q�j�̎��ԂɂȂ����B�~�i���b�g����\�ߘ^�������悤�ȉ���������n�߂��B�K�C�h���ɂ��ƁA�A�U�[���͈���T��A���̏���o�������A���߁A�ߌ�R�����A���̕���[���A����O�̐[��ɍs����Ƃ����B��ʂɃ��X�N�ɂ͂Q�̗�q��������̂����A���X�����łȂ��l�͒��ɓ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�������͎��q���iMain Pray Hall�j���O����`���Ă݂��B��q���ɂ͐��݂̃��X�������^���ʁi�쐼���j�̕ǂɌ������ė�q�����Ă����B

�@ ������k�ɑ傫�Ȗ傪����A���H�ɖʂ��Ă���k���̖���������R��͑S�āA����K�₵����o�U�[���Ɍq�����Ă���B���̈��`���ƁA�������ɂ��̐�ɂ̓o�U�[���̏��ƃA�[�P�[�h�������Ă����B�o�U�[���͏��l�̐E��ł���A�܂��l�X�̏W�܂�R�~���j�e�B�ł����邩��A����T�����q���郀�X�����ɂƂ��ẮA�o�U�[���̋߂��Ƀ��X�N������̂͑�ϕ֗��ł���B

������k�ɑ傫�Ȗ傪����A���H�ɖʂ��Ă���k���̖���������R��͑S�āA����K�₵����o�U�[���Ɍq�����Ă���B���̈��`���ƁA�������ɂ��̐�ɂ̓o�U�[���̏��ƃA�[�P�[�h�������Ă����B�o�U�[���͏��l�̐E��ł���A�܂��l�X�̏W�܂�R�~���j�e�B�ł����邩��A����T�����q���郀�X�����ɂƂ��ẮA�o�U�[���̋߂��Ƀ��X�N������̂͑�ϕ֗��ł���B

�@������k�ɖ��ݒu�����̂́A������h���A�ڋߐ������߂邽�߂ł���B���������s�������Ԃł́A�o�U�[���Ɍq����R�̖�͕܂��Ă������߃K�C�h���Ɏg���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƕ��������A�o�U�[���̊J���Ă��鎞�Ԃɂ͗��p����Ă���Ƃ����B

�@���X�N�̎��@���I�����������͐�p�Ԃɏ��A�z�e���ɖ߂����B�z�e���̃��X�g�����ɂė[�H�����Ȃ���A�F�ň����U��Ԃ�A���̌���U�����Bc