2010年9月2日 獨島博物館、蓬莱瀑布

私たちは、いつもの宿近くの食堂で、韓定食の朝食をとったが、その際、台風の影響により、本日は本土行きのフェリーは出ないということを聞かされた。少なくとも、あと1日余計に鬱陵島にとどまらなくてはいけないこととなり、私たちは想定外に視察の時間をゆっくりとることができることになった。

私たちは、まず、薬水公園へと向かった。

宿近くには、土産物店がならんでいる。道洞は鬱陵島の中心地であり、観光客の多くがこの場所に集まるため、地元民向けの商店もさることながら、観光客向けの商店も多くある。ここでの人気商品は、白いTシャツに竹島/獨島の写真を貼り付けた“獨島Tシャツ”である。これを着用して、竹島/獨島が、

韓国の領土であるということをアピールしようというのであろう。朝9時前ということもあって、まだ開店していない店ばかりだが、店の下方に竹島/獨島の写真を貼っている店や、看板自体に“獨島”の文字が含まれているような民宿や飲食店が目立つ。だが、中にはdigital LGという看板を掲げた店や、菓子や飲料を売る店、温泉マークも見られた。

宿近くには、土産物店がならんでいる。道洞は鬱陵島の中心地であり、観光客の多くがこの場所に集まるため、地元民向けの商店もさることながら、観光客向けの商店も多くある。ここでの人気商品は、白いTシャツに竹島/獨島の写真を貼り付けた“獨島Tシャツ”である。これを着用して、竹島/獨島が、

韓国の領土であるということをアピールしようというのであろう。朝9時前ということもあって、まだ開店していない店ばかりだが、店の下方に竹島/獨島の写真を貼っている店や、看板自体に“獨島”の文字が含まれているような民宿や飲食店が目立つ。だが、中にはdigital LGという看板を掲げた店や、菓子や飲料を売る店、温泉マークも見られた。

こうした狭い道の商店街を通り抜けてゆくと、左側に、薬水公園地区にはいるゲートが立っている。ハングルで「道洞薬水公園入口」と書かれたアーチ型のゲートには、島内の色々な所で見られたイカのマスコットとかぼちゃのマスコット、また、ロープウェイや何かの碑の写真等が描かれていた。入り口を公園側から見ると、韓国語で「さようなら」と書かれていて、旅客ターミナルまで200mということも書かれていた。

こうした狭い道の商店街を通り抜けてゆくと、左側に、薬水公園地区にはいるゲートが立っている。ハングルで「道洞薬水公園入口」と書かれたアーチ型のゲートには、島内の色々な所で見られたイカのマスコットとかぼちゃのマスコット、また、ロープウェイや何かの碑の写真等が描かれていた。入り口を公園側から見ると、韓国語で「さようなら」と書かれていて、旅客ターミナルまで200mということも書かれていた。

薬水公園地区には、薬水はもちろん、獨島博物館、ロープウェイ、鬱陵郷土資料館がある。また、テニスコートやロッククライミングの練習場、シェイプアップの器具、鉄棒などが置いてあり、アスレチック場としての性格もうかがわせていた。ゲートの先の道は、舗装されていて車1台が余裕で通れるほどの幅があるものの、急な登り坂となる。慶州北道鬱陵交友支援庁、ならびに鬱陵文化院といった立派な施設が立地しているが、飲食店は少なくなる。坂をしばらく進むと、鬱陵島の名産の山菜の生産工程と加工後をパネルにして掲示してあった。

そこから少し歩いた場所の左手側には、木彫りで最上部に顔を携えている碑が2つ建っており、両者ともハングルで「独島」と書かれた石碑がある。

右手側には、赤や緑で装飾が施された朝鮮寺院があり、七福神の布袋尊のような白い像、また、左手に酒のようなものを持った白い仏像もあった。いずれも非常にきれいだったので、最近据えられたものであろう。

案内図の向かいには、薬水公園香木工芸品展示場という土産店があり、獨島Tシャツが7000ウォン、木造の、数珠やくし、コマ、ひしゃく、サッカーボール、キリスト像、キーホルダーなど、雑多な土産品をならべて売っていた。

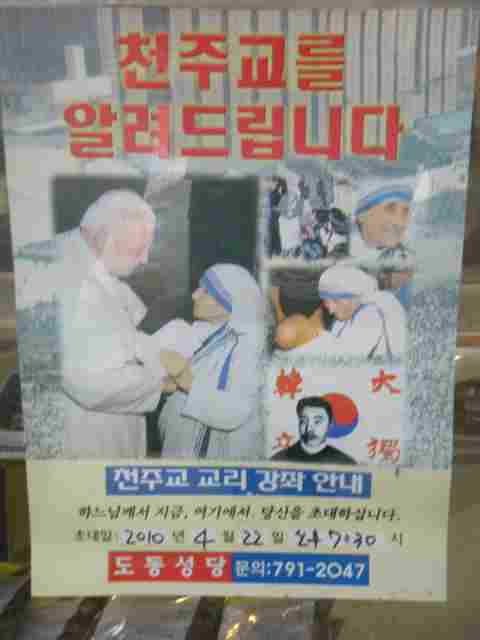

注目すべきは、店先に、カトリック教徒であるマザーテレサの写真、韓国の独立運動旗、伊藤博文を暗殺し韓国内では英雄とされている安重根の肖像画が描かれたポスターが貼られていたことである。これは、キリスト教団体のポスターであろう。キリスト教団体が愛国的である韓国において、こういったポスターは、韓国人のナショナリズムを刺激するものになりうる。竹島/獨島をかかえる鬱陵島が、韓国人にとって、中国の「愛国主義教育基地」に相当するような場所になっていることがわかる。

そこから少し進むと、開けた場所になる。ここに、韓国の対馬領有を主張する碑が建っている。碑には、「對馬島本是我國之地 (世宗實録 巻四 世宗元年)」と書かれ、台座にはその根拠として、対馬を描いた朝鮮國地理圖や、三國史記、?邱圖を引用している。

私たちはまず、鬱陵郷土資料館にはいった。ここは、シンプルな2階建ての白い建物であった。

玄関口にはハングル表記で鬱陵島の年表が掲示されており、建物内に入ってすぐの場所に、島の7000分の1のジオラマと、鬱陵島の名所の写真の展示がいくつかあった。ジオラマは、地名のボタンを押せば当該箇所が光る仕組みだが、竹島/獨島は小さすぎるため、2000分の1の縮尺でのせられていた。

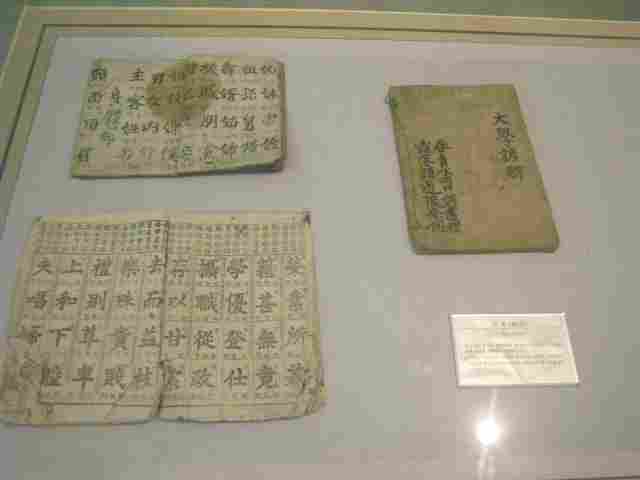

日本の近代教育が始まる以前の大韓帝国時代に漢字を習っていた教材や、現代でいう倫理に関する本、東方医学に関する本が掲示されていた。

島内には87個の古墳が残っているそうで、6世紀頃の古墳から出た土器がいくつか展示されていた。何も装飾がされておらず、表面が滑らかだった。また、石人像や石棒・青銅盆・冠婚葬祭で用いる帽子、スキー板、かんじきなど様々な種類の品が展示されていた。

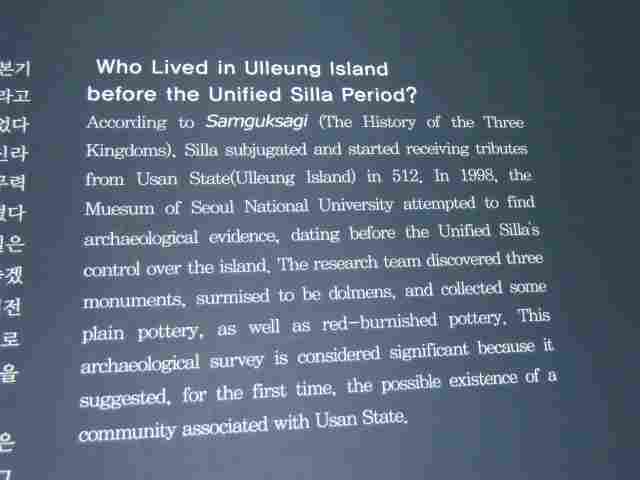

新羅が半島を統一する以前から鬱陵島に人が住んでいたかもしれないという話については、英語での記載もあった。鬱陵島は、新羅に征服されるまでは于山国という独立国で、新羅に編入されたという歴史を持つということを示す掲示である。ソウル大学のチームが、ドルメン、平素な陶磁器、赤茶けた陶磁器の3つを発掘したことで、于山国と関係があった社会が存在する可能性が出てきた、と書かれていた。

三星グループがテレビを寄贈したということで、大手の三星グループの協力を得ているということは、一種の社会的ステータスなのではなかろうか。こぢんまりとした建物であり、ハングル表記が主なものではあるが、出土した土器など、昔の生活の一面を窺い知るには足りる資料が展示されていると思った。

資料の名称の説明板は韓国語と英語で書かれていた。だが説明書きに関しては、ところどころで英語があるものの、基本的には韓国語のみで書かれていた。鬱陵島の地図とともに文化遺産が掲載されていた箇所に、「鬱陵郡(ウルルングン)の文化遺産」という唯一の日本語表記を発見できた。パンフレットは、韓国語のものしか用意されていなかった。

このように、この資料館は、鬱陵島の歴史と文化を知るには良い施設であるが、外国人観光客向けの積極的なプロモーションを行っているというわけではなさそうだった。

さらに坂を登っていった先には、巨大な独島博物館がある。博物館の碑の後方の芝生はハングルで「野外獨島博物館」という文字に刈り上げられている。博物館の碑の向かいには、金海金公夏佑頌徳碑というものがあった。この人物は、1920年に鬱陵郡に来てから、針術で無償で人々を病苦から救い、1966年に補化院からもらった篤行賞の受賞金で補化奨学会を設立させた人物であるそうだ。その功績を称えて、鬱陵郡民の誠意で1975年に建設されたという。碑を囲む柵には、鹿や亀、鳥が描かれ、非常に立派な作りとなっていた。

さらに坂を登ったところには、安龍福将軍忠魂碑があった。安龍福は、実際は役人や将軍という役職についていたわけではなく、ただの漁民であった。『粛宗実録』に書いてある安の主張をもとに、韓国政府は、鬱陵島と竹島/独島を日本人から守った英雄として称えている(川上健三著『竹島の歴史地理学的研究』古今書院pp139〜166)。

| [李鍾學の碑] | [博物館入り口の看板] |

|  |

獨島博物館は、1997年に開館した。三星グループが寄贈した建物に、初代館長李鍾學氏が収集した資料等を基に、青い鬱陵獨島会などの資料も加え、国内唯一の領土博物館となった(『獨島博物館パンフレット』)。白いきれいな建物で、目立った装飾はなく無機質な印象を受けた。屋根の部分は緑色をしており、ソーラーパネルが貼られていた。博物館前には、書誌学者としても有名だった、初代館長李鍾學の記念碑が建っている。お金がない人を助けたり、地域社会に貢献したため、資金を集めて2003年に建てられたものだ。これとは別に、三星が建てた碑も飾られており、三星の資金でこの建物ができたことを示している。

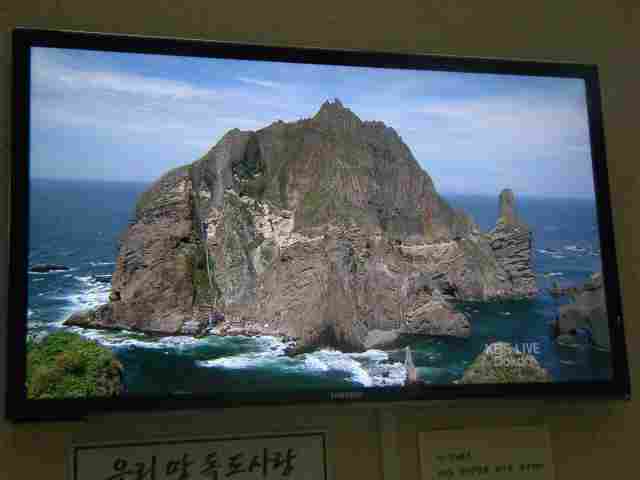

獨島博物館では、パンフレットは、韓国語・英語・日本語のものが用意され、掲示も3ヶ国語ないし2ヶ国語でなされていた。博物館内では、KBSテレビとの提携によって、獨島のライブ映像が映し出されており、先進的な技術もあり、展示品だけではないというこだわりを見せている。また、テレビの向かいではパネルによって、獨島が韓国のものだという象徴的な写真を展示していた。

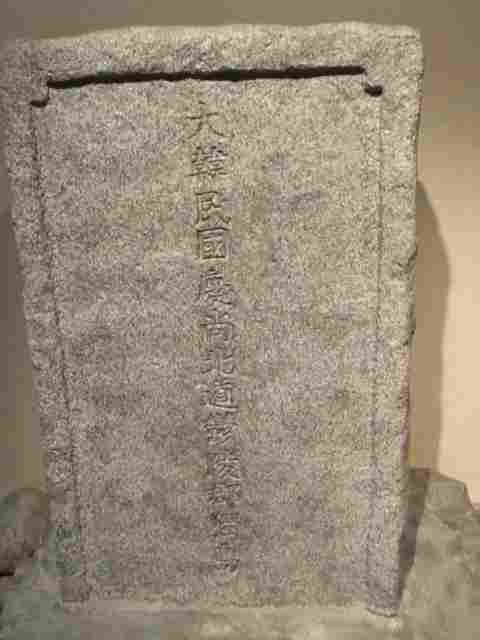

竹島/獨島に建つ、「大韓民國慶州北道鬱陵郡独島」と刻まれた碑は、レプリカが館内に展示されていたが、この碑の写真には「Territorial Mark of Dokdo as “The land of the Republic of Korea”」という説明が書かれ、ここを訪れる欧米人など外国人にも、竹島/獨島が韓国領であることを訴えていた。また、英語で「Standard position mark」と書かれた標識の写真や、岩壁に堂々と刻まれた「韓國領」の文字の写真も掲示されていた。

|

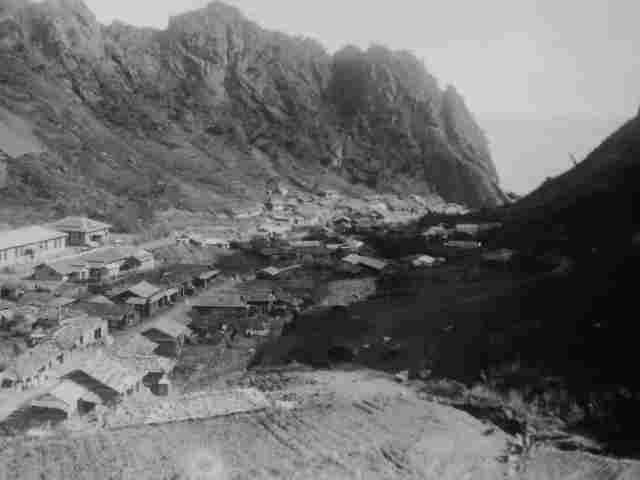

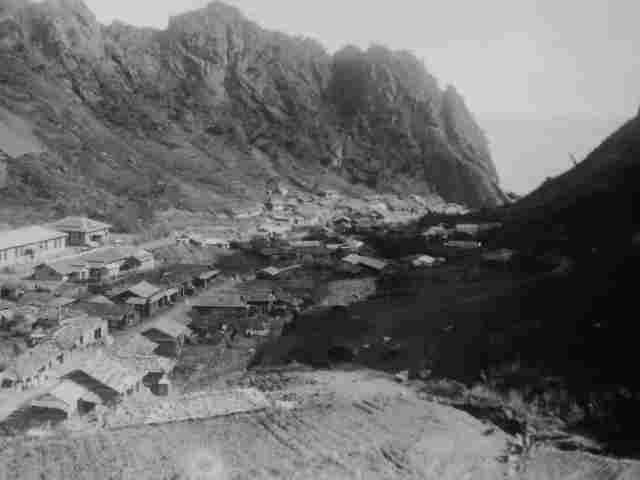

| [道洞の古い街並み] |

しかし、領有を主張するものばかりではなく、生息する海洋生物の綺麗な写真も展示してあった。また、日本植民地時代の道洞の古い街並みの写真も展示されていた。

竹島/獨島領有に関わる争いは、江戸時代までの認知、無主地の先占、日本敗戦後の処理という3つの問題類型に整理される。ここでは、それを時系列的に述べる。

◆江戸時代までの島の認知に関する展示

|

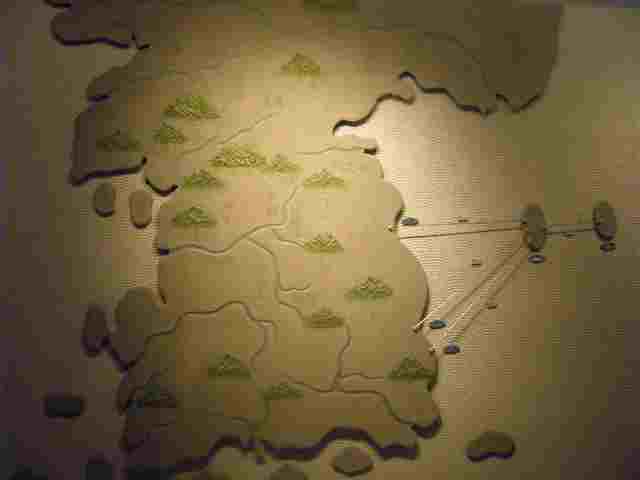

| [獨島博物館作成の地図] |

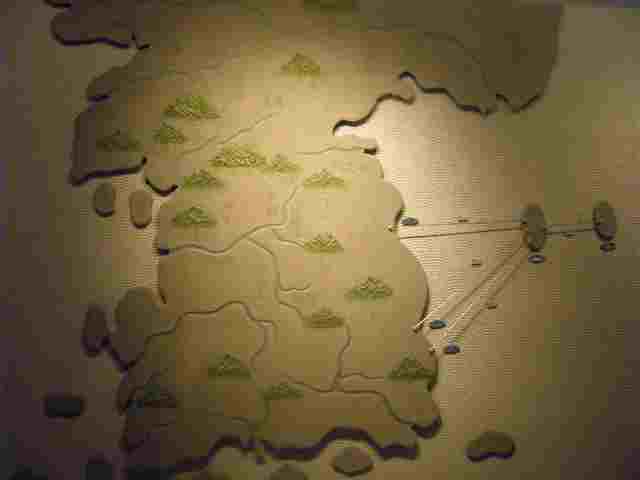

小部屋に入るとまず目を引くのが、古地図をもとに、レリーフのように立体的に表現したレプリカの地図である。文字や形など全体的に丸みを帯びた印象で、親しみのわく地図である。

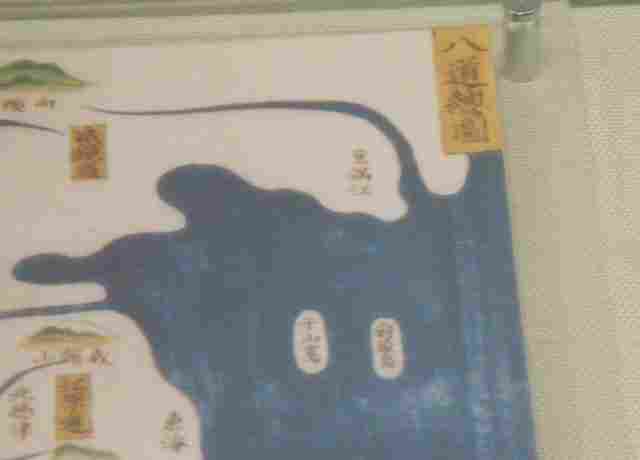

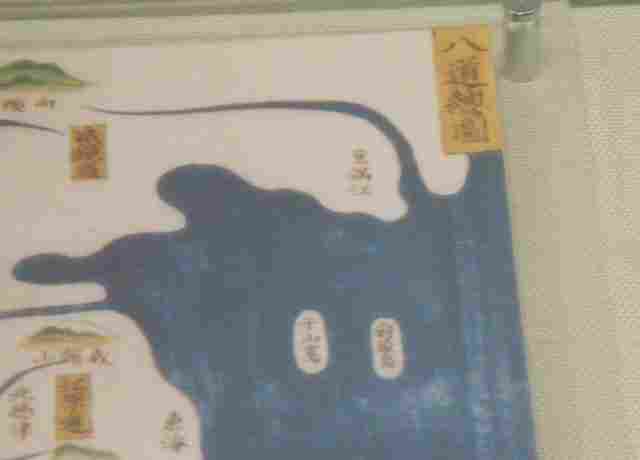

| [獨島博物館作成の地図 一部拡大] | [八道総図] |

|  |

この地図では、鬱陵島の東側に于山島が描かれ、鬱陵島から87.4km離れていることが示されている。そして、于山島の下にはDOKDOと書かれている。これは獨島博物館が独自に作成した装飾用の地図であるが、実在する古地図(八道総図)とは、重大な違いがある。

つまり、鬱陵島と于山島の位置関係を逆にし、オリジナルの地図では于山島が朝鮮半島に近い西側にあるのを、わざと鬱陵島の東側に移して、于山島を竹島/獨島にあてがっているのだ。博物館とは、客観的事実を展示するものという認識が私たちにはあるが、このあからさまな歴史の改竄には、驚くほかない。

|

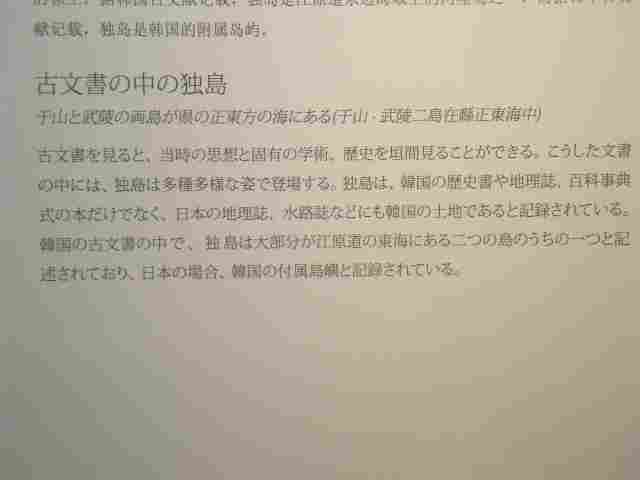

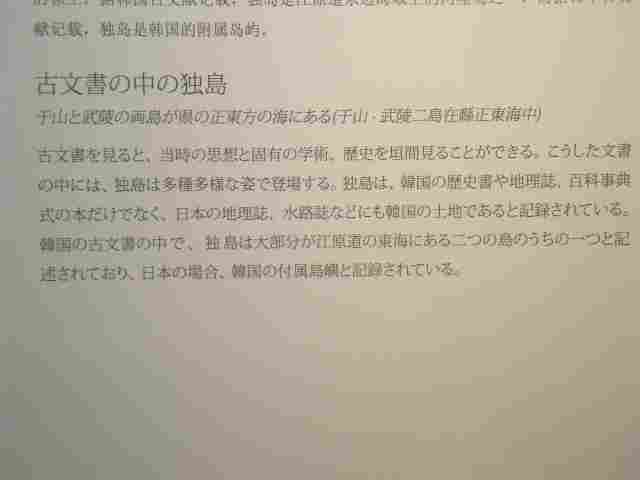

| [パネル 古文書の中の独島] |

「古文書の中の独島」と題されたパネルには、「韓国の古文書の中で、獨島は大部分が江原道の東海にある二つの島のうちの一つと記述されており、日本の場合、韓国の付属島嶼と記録されている」と日本語で説明書きが表記されている。

| [三國接攘地図] |

|

この記述の根拠として持ち出されているのは、「三國接攘地図」という日本の古地図で、竹島(朝鮮ノ持ニ)と注記されたものである。しかし、かつて日本では、鬱陵島を「竹島」と呼び、竹島/獨島を「松島」と呼んでいた。つまり、「三國接攘地図」は、江戸初期から日本が朝鮮領と認めていた鬱陵島を「竹島」と表記し、それを「朝鮮ノ持ニ」と書いてあるにすぎない。いまの竹島/獨島が朝鮮領だと示した地図ではない。

竹島と松島の地名の取り違えは、竹島/獨島問題を扱う際の初歩的知識であるが、そのようなものですら、韓国の主張にとって都合が悪いとなると、隠蔽されてしまっている。

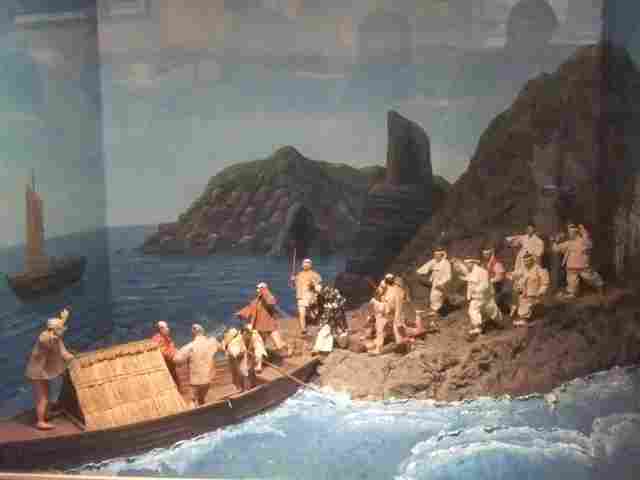

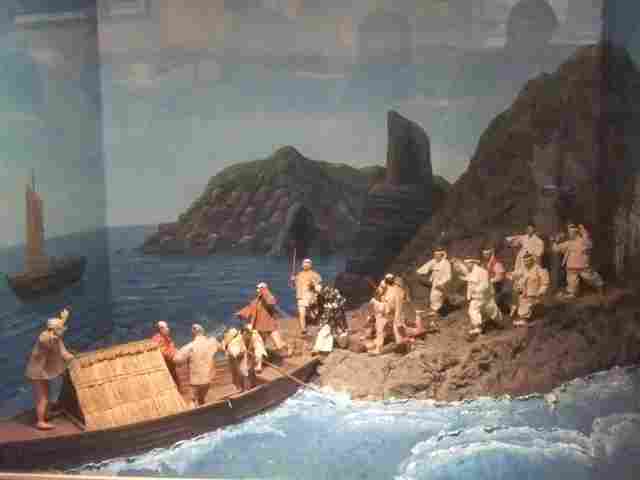

| [竹島/獨島に上陸する日本人を追返す韓国人?] |

|

竹島/獨島にいる韓国人が、海上から現れた日本人を追い返そうとする様子を、人形を使って表現しているジオラマもあった。安龍福が、竹島/獨島に不法入国していた日本人を追い返す様子だという。迫真的なつくりで、あたかも事実のように扱われているが、古文書に示された安龍福自身の主張によっても、竹島/獨島にいて魚を煮ていたのは日本人であり、それを聞いた安龍福が竹島/獨島に押しかけて、釜をたたき割って日本人を島から追い出した、となっているのである。この博物館が、英雄のように奉られている一漁民・安龍福が主張したとされることとも異なる、全くの虚偽な状況を、観覧者に受け入れられやすいジオラマで表現していることに、不思議な興味を覚えた。

◆「無主地の先占」に関する展示

今日、竹島/獨島の中立的な国際名称は「リアンクール岩礁(Liancourt Rocks)」である。この名称は、欧米人で島を最初に「発見」したフランスの捕鯨船、リアンクール号に由来している。獨島博物館の展示は、当時の日本海/東海で、多くの欧米の捕鯨船が操業していたことに触れているが、なぜか強調されているのはアメリカの捕鯨船ばかりであり、島に名を与えたリアンクール号については、ほとんど展示がない。

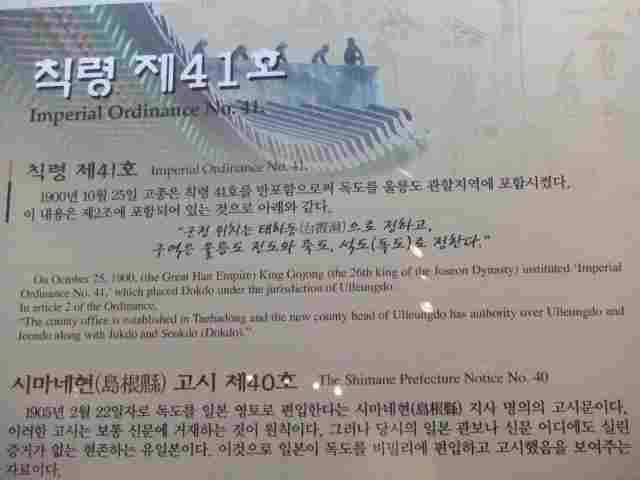

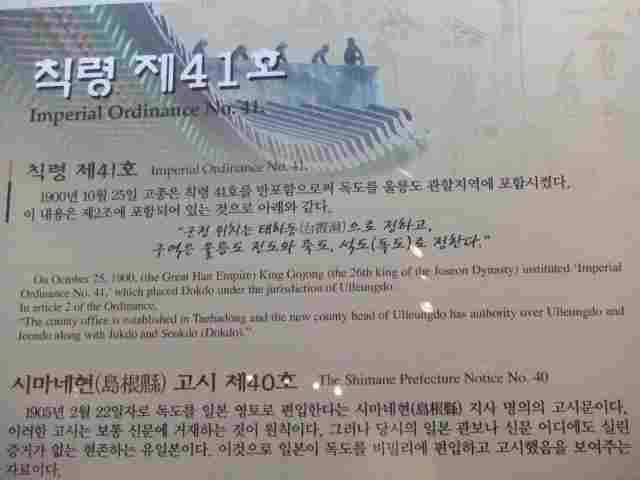

| [パネル 大韓帝国勅令第41号] |

|

大韓帝国勅令第41号(1900年)が発布され、「石島」という島を朝鮮に編入し、鬱陵郡の管轄下に置くということになったという展示があった。この「石島」が今日でいう獨島/獨島であり、この勅令を根拠に、「無主地の先占」によって竹島/獨島の領有権は韓国にあると韓国は主張しており、獨島博物館はこの主張に従って展示をしている。この件に関する展示は、韓国語で、原文にない「石島(獨島)」という表現を筆記体で入れ、いかにも当時の官吏が石島=獨島と明記していたかのような錯覚を与える表現を行なっていた。さらに英語でも、これを翻訳してSeokdo(Dokdo)と書いてあった。

そして、日本に関しては、1905年になって、韓国が編入を行ったあと、日本が勝手に獨島を島根県へと編入し、発表したと書かれていた。確かに、島根県による竹島の無主地の先占は、日本の中央政府の官報告示をとっておらず、公開されることがなかった内部文書の中で告知された。それゆえ韓国側に、「秘密裏」「勝手」と日本の竹島領有と非難する余地ができてしまったのだ。

| [日本の陸地測量部発行の地図] |

|

これと、日本の陸地測量部発行の地図(1936年発行)を挙げ、竹島/獨島および鬱陵島が韓国の枠内に表示されていることを領有の根拠としていた。つまり、韓国の5年後に編入を行った日本の措置は無効だというのが、韓国の主張である。しかしこの索引図は、「領有の根拠」というべきものではない。陸地測量部の地図では、当時の日本領土全体を機械的に割り振って、地図の配置の合理性という観点から地図を分類していた。たとえば、北海道北端の一部は、「西能登呂岬」という樺太の図郭に分類されていた。だからといって、北海道の一部がロシア領としての正当性を持つわけでは無論ないのである。

「石島」という島に関しては、その存在や位置的情報などが明かされておらず、竹島/獨島だと断定することは難しい。この展示物には、紙面の都合もあるだろうが、日本語での表記はなされていなかった。

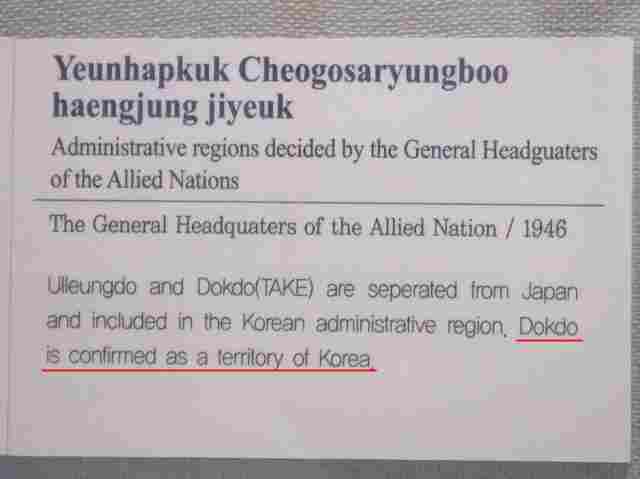

◆日本敗戦後の、アメリカによる島の処理に関する展示

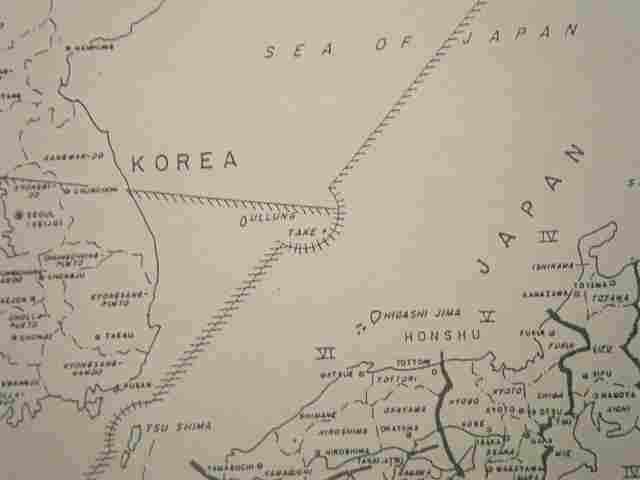

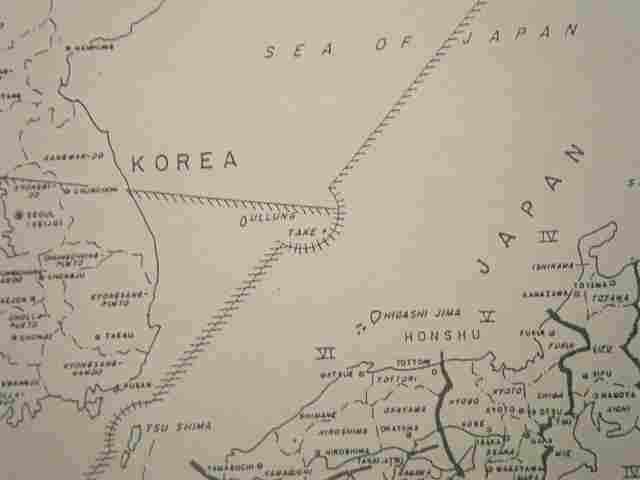

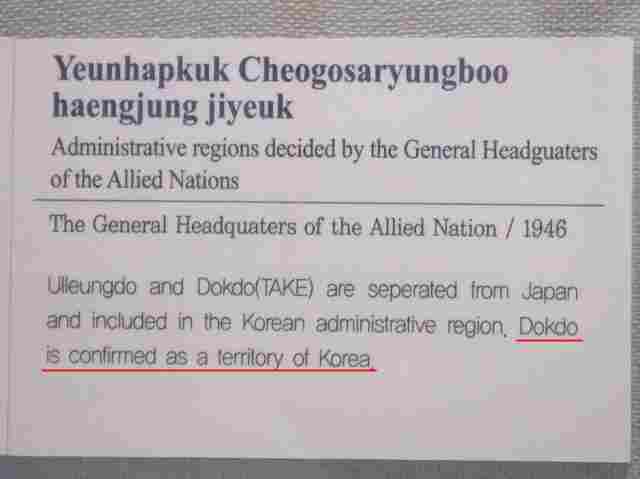

| [SCAPIN677号訓令付属地図] | [SCAPIN677号訓令の説明書き] |

|

|

|

敗戦後、日本はアメリカを中心とする連合国の占領下におかれた。SCAPIN677号、つまり、連合国最高司令部が出した訓令では、日本の施政権から切り離されて、竹島/獨島が韓国のほうに含まれている。獨島博物館は、このことを示す、訓令の付属地図を展示している。この線は、当時、韓国をも軍政下に置いていたアメリカが、日本の施政権が及ぶ範囲について引いたもので、「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」との注記があり、ここで竹島/獨島を韓国側に入れたことを、連合国が公式に領土の割譲として認めたものではないことになっている。しかし、実質的にこれによって竹島/獨島が韓国の施政権下に入り、韓国は、排他的な漁業水域を広げることができたのである。

連合国司令部SCAPIN677号訓令の附属地図は、韓国側によって、竹島/獨島領有の有力な根拠とされており、またアメリカが主導する連合軍が行ったこの決定が、今日にいたる竹島/獨島の韓国による実効支配につながっていることを示した、とりわけ重要なものである。日本で一般に見る機会がすくない貴重な地図史料なので、この地図を見るために獨島博物館に来る価値は十分にある。だが、獨島博物館では、他の地図にならんで並べられているだけであった。

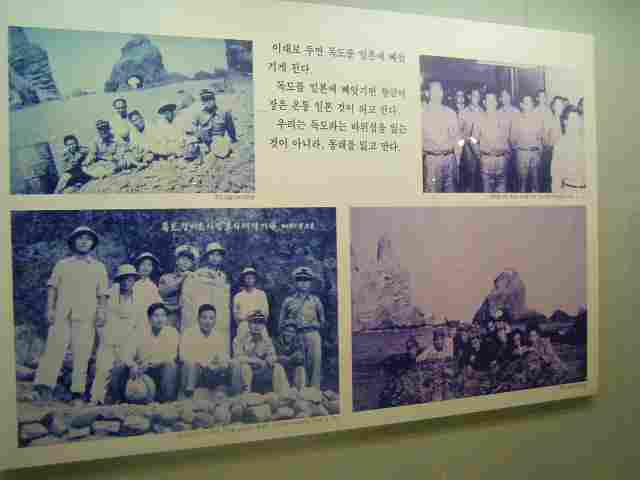

◆韓国が竹島/獨島の実効支配を始めた後に関わる展示

領土問題以外にも、この博物館は、竹島/獨島の自然や訪れる人々などを撮影したビデオを上映するコーナーがある。ここにあるパネルは、日本語にも訳されていた。「獨島の価値とはなんだろう」と題して、天然記念物、植物、海洋生物、アシカの物語などを紹介しており、竹島/獨島が、いかに豊かな自然を育んでいるか、その綺麗な部分に焦点を当てたコーナーであった。

戦後に竹島/獨島に基地を築いた韓国人、竹島/獨島を訪れる観光客、守備隊の写真の展示もある。このエリアでは、ハングル表記での説明しかなされていなかった。さらに、これまで見てきた古地図や安龍福に関する掲示とは違い、あまり広いスペースを確保していなかった。

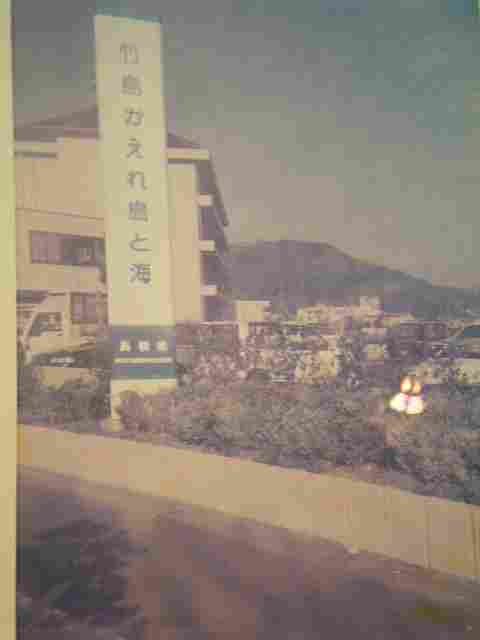

わずかではあるが、日本との関係についての展示もあり、日本の返還要求の様子が展示されていた。島根県にある「帰れ!竹島われらのもとへ」という看板など10点程度の写真が掲示され、それぞれの看板がどこに建っているか、住所まで明記されていた。また、私たちがゼミで勉強した、川上健三著『竹島の歴史地理学的研究』も展示されていた。

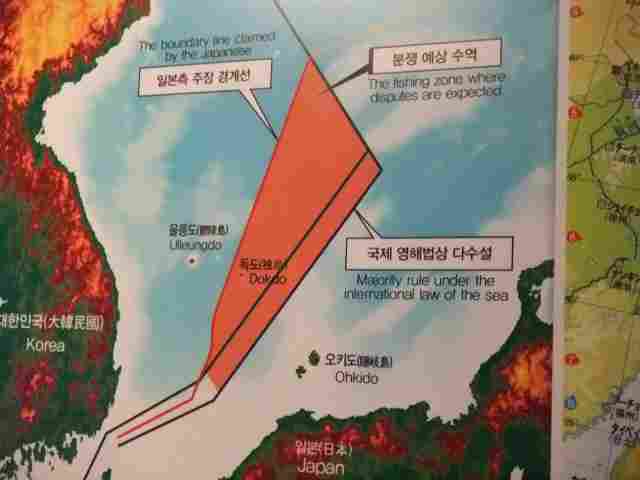

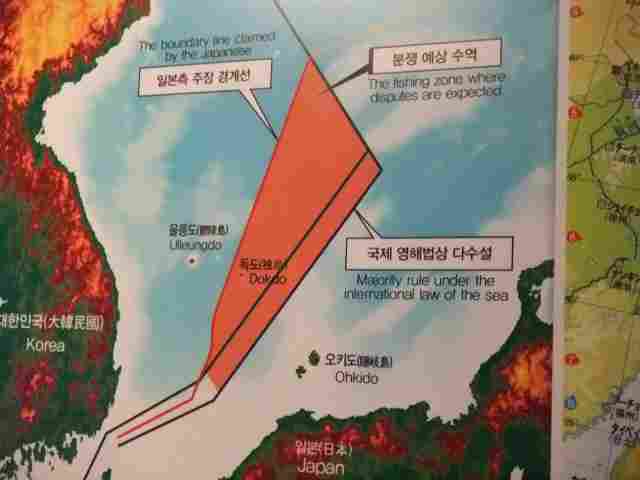

| [日本と韓国の主張がぶつかる領域] | [日本の学校地図帳] |

|  |

その隣には、日本が主張する境界と、竹島/獨島を韓国領とした場合に国際法に基づいてひかれる「多数派のルール」の境界それぞれを示し、日本と韓国双方の主張がぶつかって、両国で漁業をめぐり争いが想定される部分にオレンジ色を塗った地図が提示されていた。

それにはめこむようにして、日本の学校地図帳に収載された日本の200海里経済水域の地図で、竹島/獨島が日本側に含まれているように表示されたものが展示されていた。しかし、このような漁業水域のコンフリクトについては、日韓間で1999年に合意された日韓漁業協定があり、日韓間で主張が重なった部分を暫定水域とし、竹島/獨島は韓国の専管水域ではなくこの暫定水域内におくこととなっている。このことに関する展示や、日韓漁業協定に関わる地図も、まったく博物館内に見当たらなかった。韓国に都合の悪そうなことには触れないということであろう。

訪れた人が名前を書くためのノートがあったが、日本人の名前はなく、また、私たちと同じ午前10時頃に博物館を訪れた人はほとんどいなかった。

このように、獨島博物館は、とくに、「無主地の先占」以前の時期について、改竄された地図、歴史的事実と異なるジオラマなど、展示されている資料やその説明に、異を唱えなくてはならない部分が大きく存在する。博物館という客観的事実を提示することが期待されている場所で、このような展示がなされている以上、獨島博物館は、博物館というより、韓国側のプロパガンダのための「愛国主義教育基地」という性格の施設だと判断せざるをえない。しかし、地図はもちろん、写真、書籍、パネルなど、非常に多くの展示物がある。このほか、竹島/獨島のライブ映像や自然環境を紹介した映像もあり、博物館の性格を理解して批判的な眼力を失わないならば、非常に見ごたえのある博物館だと思った。

獨島博物館を出て、私たちは、獨島展望台に向かうロープウェイの駅に向かった。チケットは、往復で7500ウォンである。チケット売り場には、土産品も売っていて、高級ブランド並みのパッケージに包まれた、四ツ葉のクローバーをかたどった獨島チョコレート、かぼちゃのキャラメル、干しいかなどの食料品もあれば、洗顔料も売られていた。

| [左)ロープウェイ 中)資料館 右)博物館] | [博物館裏の病院] |

|

|

ロープウェイで上っていく間に、外の様子を窺うと、獨島博物館が郷土資料館の2〜3倍の巨大な建物であることがよく分かる。独島博物館の後方には、4階建てのしっかりとした造りの病院があったが、獨島博物館に隠れて、地上にいる時にはその存在に気がつかなかった。いかに獨島博物館というものが大きいものなのかが分かる。

山上駅は、望郷峯という山にある。この山の先は海で行き止まりであり、ここから聖人峰に登るというようなことはできない。つまり、竹島/獨島を展望するという目的だけに設けられたロープウエイである。

| [獨島チョコレート] | [土産物店の様子] |

|

|

到着すると、駅舎の中に大きな土産物店があり、たくさんの品々が売られている。このあたりの雰囲気は、日本の俗化された観光地によく似ている。菓子類に関しては、チョコレートやキャンディ、スナック菓子などがあったが、竹島/獨島に関連するようなものではなかった。チケット売り場に置いてあった独島チョコレートも、駅舎の中の土産物店にはおいていなかった。

ここでの目玉商品は、獨島Tシャツである。小きれいな竹島/獨島の写真に、バックが赤地のものと白地のものがあり、子供用から大人用までサイズの用意があった。ロープウエイか売店の関係者だと思うが、男性が白い独島Tシャツを着ていた。

また、竹島/獨島の写真を背景にして撮影し、マグカップに印刷することができるサービスがあった。実際にサービスを利用した観光客をサンプルとして用いているのだろうか、マグカップと写真が10個程度置いてあった。

外に出ると、獨島展望台、海岸の展望台、街を見下ろすことが出来る展望台の、3つの展望台がある。海岸の展望台は狭い道を下った所にあるので、風が強い日には展望台への道が閉鎖され、向かうことが出来なくなっている。獨島展望台には、2つの望遠鏡が設置されている。無料なのは、ぜひとも獨島を望遠鏡で視認してほしいという意図の表れであろう。何故視認にこだわるかといえば、日本が、鬱陵島から竹島/獨島は見えるはずがないから、昔の朝鮮の人々が竹島/獨島の存在を認知していたはずがない、と主張しているからである(たとえば、川上著pp278-281)。大きな矢印型の看板には、このような日本側の主張をあざ笑うように、ハングルで「??(獨島)」と書かれ、竹島/獨島が見える方向を指していた。望遠鏡は竹島/獨島方向に向きが固定されていて、1年に10回くらいは望むことが出来るという。だが、曇っていたせいか、私たちは望遠鏡を覗いても、島を視認できなかった。

道洞の街を絶壁の上から眼下に見下ろせる展望台まで行き、沙洞の方向を望むと、山のふもとは建物が林立しており、中腹までは道が整備されていることが確認できる。中腹にもまばらだが建物があり、大亜リゾートの高級バンガローが15棟くらい建っていた。

道洞の街を絶壁の上から眼下に見下ろせる展望台まで行き、沙洞の方向を望むと、山のふもとは建物が林立しており、中腹までは道が整備されていることが確認できる。中腹にもまばらだが建物があり、大亜リゾートの高級バンガローが15棟くらい建っていた。

台風の影響で風が強まり、私たちはロープウェイですぐに下ることを催促された。私たちが乗った回を最終便にするということで、下りには職員も同乗した。

午後は、少し時間ができたので、道洞に近く、鬱陵島において有力な観光資源とされている蓬莱の滝への小トレッキングをすることにした。

滝の登り口までは、車で向かった。私たちが滞在している道洞から、島の貫通道路を通って北東にある苧洞の港に出るまでは、森の中をひたすら蛇行した。

川づたいに西へと、登り口に向けてゆるやかな坂を登って行くと、小学校や図書館といった大きな公共施設が点々としていた。川沿いの道の柵には、鬱陵島のマスコットをあしらうなどの愛らしさも見せていた。決して広いとはいえない道幅にも関わらず、対向車がきていても、どの車も非常に速い速度を出していた。

車を降りたところには、バス停留所があって、一般車両も停めてあり、10台は停められそうなほど広いスペースがコンクリート舗装してあった。私たちはここで車を降りて入場料を払い、歩き始めても、道は相変わらず整備された舗装道路である。しかし、一般車の通行は禁止されていた。

天然のエアコン(風穴)や、葦で出来た小屋(ノア)など、これまでに視察したものが滝に至るまでの道の途中にも見られた。コンクリートの橋が2箇所に架けられ、足場の悪い急な斜面には、ゴムを敷いてすべりにくくするという配慮がなされていた。

ところどころで見られる杉林は、もともと生えていた松を100年ほど前に日本人が伐採して持って行ってしまったあと、植林した二次植生だという。

ふもとから北西に向かってほぼ直線に登り続け、30分ほどで滝を望む場所に着いた。木で展望台が組まれ、5m程度の高い位置から滝を見ることができるし、滝を紹介する看板やベンチも設置してあった。滝の50mほど前には柵があり、それ以上滝に近づくことは出来ない。滝の流れはそこまで速くはなさそうで、また、日光の華厳の滝のように壮麗でもない。

穏やかな景色を楽しめるものの、滝そのものは、ごく普通という印象であった。

>

展望台に設置された看板には、台風の被害に遭った際の写真と説明があった。蓬莱の滝は2004年9月8日、台風による被害にあったが、2006年9月11日に現在の整備が完成したとのことだ。高さ45m、1時間の湧出量は2500トンである。

私たちが出発してから戻るまで、1時間の間に20名近くの人がやってきた。道洞に近く、鬱陵島に来た観光客が、気軽に訪れる場所という印象だった。滝に至るまでに、随所に休憩用のベンチや飲み水が設置されているし、滝のみならず風穴などを楽しむことも出来て、観光地としてのアメニティが整備されている。交通も、車によらなくとも、道洞からは40分おきに、登り口まで路線バスが出ている。

滝を見終わって再び登山口の駐車場兼バスターミナルに戻った。ターミナルの道を挟んで向かい側には食堂があり、食事をとったり、軽く飲み物を飲んだりすることができる。私たちが滝の視察から戻ったときにも、韓国人男性が4人食事をとっていた。滝を見学した帰りなど、韓国人客が気軽に立ち寄ることができる店のようだった。

台風でフェリーが出ないというアクシデントに見舞われたため、最後の夕食のはずだったあとにもう1晩、夕食をとることになった。

本日、私たちは、宿泊している民宿の近所にある焼き肉店に入った。「雌牛一匹」という店名の看板には、雌牛の絵が描かれていた。店先は、ごく普通の食堂のような小さな構えだが、中に入ってみると座敷形式になっており、結構な広さで、全体として20〜30名は入れそうだった。午後7時頃で、店内は多くの客でにぎわっている。10名以上で机を囲んでいるグループもある。

肉は脂身が少なく、引きしまっていて、焼いたニンニクと一緒にサンチュに挟んだりして食べる。サンチュやおかず、水などは、店員に頼めばおかわりをもらえる。大変美味で、箸が進み、私たちは、肉はもちろん、チゲ鍋などもいただいた。日本でやる焼き肉と似たようなスタイルであるが、さすが本場だけ合って、おいしくいただける味だった。

(福永温子)

宿近くには、土産物店がならんでいる。道洞は鬱陵島の中心地であり、観光客の多くがこの場所に集まるため、地元民向けの商店もさることながら、観光客向けの商店も多くある。ここでの人気商品は、白いTシャツに竹島/獨島の写真を貼り付けた“獨島Tシャツ”である。これを着用して、竹島/獨島が、

韓国の領土であるということをアピールしようというのであろう。朝9時前ということもあって、まだ開店していない店ばかりだが、店の下方に竹島/獨島の写真を貼っている店や、看板自体に“獨島”の文字が含まれているような民宿や飲食店が目立つ。だが、中にはdigital LGという看板を掲げた店や、菓子や飲料を売る店、温泉マークも見られた。

宿近くには、土産物店がならんでいる。道洞は鬱陵島の中心地であり、観光客の多くがこの場所に集まるため、地元民向けの商店もさることながら、観光客向けの商店も多くある。ここでの人気商品は、白いTシャツに竹島/獨島の写真を貼り付けた“獨島Tシャツ”である。これを着用して、竹島/獨島が、

韓国の領土であるということをアピールしようというのであろう。朝9時前ということもあって、まだ開店していない店ばかりだが、店の下方に竹島/獨島の写真を貼っている店や、看板自体に“獨島”の文字が含まれているような民宿や飲食店が目立つ。だが、中にはdigital LGという看板を掲げた店や、菓子や飲料を売る店、温泉マークも見られた。