私たちゼミ生は、博多港で出会った韓国語通訳の金東勲さんとともに、深夜0:10博多港発のフェリーに乗った。船は設備が悪く、床が固くて寝心地が悪い上に、用意されている枕や毛布の数も限られていた。船内には売店も見られなかった。

早朝、対馬の南部にある厳原港に着き、私たちは港からタクシーで、厳原での宿舎となる対馬大亜ホテルに向かった。そこで、前日から宿泊している水岡先生と合流し、巡検初日を迎えた。

対馬大亜ホテルは、韓国資本の大亜高速海運が建設し、経営している。大亜高速海運は、本社を慶尚北道浦項市に持ち、対馬と釜山、浦項と鬱陵島、そして鬱陵島と竹島/独島とを結ぶ航路を運営している企業である。そして、対馬航路開通と同時に対馬にリゾートホテルを建設し、対馬に韓国人観光客をよびこむ観光開発に取りくんでいる。

対馬大亜ホテルは、厳原港から1kmほど離れた、東海岸沿いの高台に立地している。道路沿いに専用の駐車場つきの3階建てで、横に長い灰色の建物である。建物の前庭には、韓国と日本の国旗が並んではためいていた。

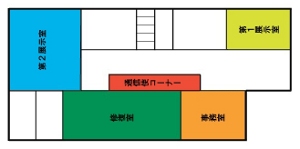

ホテルの内部は、1階にはフロント、レストラン、大浴場、多目的室、2階と3階は客室になっている。このホテルには、2階には201〜216の16部屋、3階には301〜311の11部屋、合計27の部屋がある。

フロントの向かいには、「M・U SPORT 50%SALEと書いてあり、何かが売られていることはわかる。しかし、まだ午前8時過ぎでシャッターは閉まっていた。

大浴場は、入口から見て右へと延びる廊下の奥にある。しかし、宿泊客が使っている気配はない。韓国人のマネジャーに聞いたところ、普段は湯をはらず、シャワーのみを利用させているとのことであった。

ロビーの左手には、食堂が設けられている。食堂には、ボードにハングルで、どの団体が何時に朝食を取るかの案内が書かれている。ボードに日本語の表示はなく、日本人客にもハングルのみの案内となっている。

従業員から聞いた話によれば、このホテルのマネジャーは韓国人で、その他日本人の従業員が3人勤めている。

入口の左側にフロントがあり、私たちはそこでチェックインして部屋の鍵を受け取った。

入口の左側にフロントがあり、私たちはそこでチェックインして部屋の鍵を受け取った。

本来のチェックインの時間より大幅に早かったが、私たちは、朝から、今夜泊まる部屋に入ることができた。一般的に、日本のホテルでは、チェックインの時間にならないと部屋には入れてもらえない。しかし、海外のホテルは、チェックインタイムは必ずしも厳しくなく、夜行のフライトなどで到着すると、朝から部屋に入れてもらえることが多い。対馬大亜ホテルは、チェックインの時間より早く入室できたことから、このホテルが日本式の経営ではないことを物語っている。夜行便の船を利用した私たちには、大変有り難い配慮だった。

客室はシティホテル並みの広さである。ベッドが2つあり、テレビやポットもある。浴室も設置されており、ホテルの宿泊部屋として基本的なものはそろっている。

館内にハングルは至る所に見られ、フロアガイドや注意書き、大浴場の「男湯」、「女湯」という案内なども日本語や英語と並行して、ハングルが記載されていた。対馬の観光案内のポスターはハングルのみ、大亜ホテルのパンフレットはハングルと英語のみで記述されていた。

要するに、このホテルは、韓国人観光客向けに設計・運営されている。私たちは、もう韓国に来たかのような気分になった。

ただし、韓国人客の立場になって考えてみると、細かい所で配慮に欠ける部分がある。例えば、このホテルにはエレベーターが設置されていないので、自分の足で階段を上って部屋へと向かわなければならない。宿泊を伴う旅行で、荷物が重いとこれは辛い。韓国では情報化が日本以上に進んでいるが、ここでは無線LANが使えない。マネジャーに聞くところによると、このホテルは韓国のプロバイダと契約しているので、うまく接続できないらしい。そして、部屋には日本規格のコンセントしかなかった。

私たちは、9時から対馬市役所を訪問することになっていたので、ホテルから車で向かった。

ホテルから港へ近付くと多くの漁船、特にイカ釣り漁船が停泊しており、対馬の基盤産業が漁業であることを物語っている。港の近くには船具店など漁業に関連した商店が立地し、厳原に住む漁民の仕事を支えている。

市役所へ到着。市役所の外で、「厳原町役場」と彫られた石を見つけた。2004年3月1日に対馬にあった6つの町が合併して対馬市になるまで、ここは旧厳原町の役場であった。合併しても、新たな市役所の建物が建てられることはなく、旧厳原町役場の建物がそのまま対馬市役所の建物として利用されている。

市役所の1階部分に設置されている観光案内所で、「いづはら飲食店MAP」をいただいた。これは観光客のために厳原の中心部にあるホテルや飲食店、商店が主に掲載された地図である。この地図によると、厳原には、スーパーやコンビニエンスストアといった最寄り品が手に入る商店もあれば、書店や文房具店など買回り品の商店も立地している。そして、市役所、対馬交流センター、警察署、裁判所、検察庁、郵便局、銀行、病院もある。厳原が、対馬全体の最高次中心としての都市機能を有していることがわかる。厳原は、もともと宗氏の城下町で、対馬の中心地として栄えていた。この伝統が現在でも持続していることが、もらった地図からうかがえる。

地図を裏返すと、ハングルで、表に記載されていることと同様のことが書かれている。近年増加している韓国人観光客のための配慮もなされている。

(「いづはら飲食店MAP」、表には日本語版、裏返すと韓国語版の地図が記載されている)

市役所に入り、財部能成・対馬市長と職員の犬束幸吉さん、根〆英夫さんが私たちを出迎えてくださり、会議室へと案内され、インタビューに応じてくださった。

市長と職員の説明、市役所でいただいた資料も参考にしつつ、インタビューの内容を以下にまとめる。

◆苛まれた対馬: 人口減少、離島振興法適用と小泉改革による財政縮小

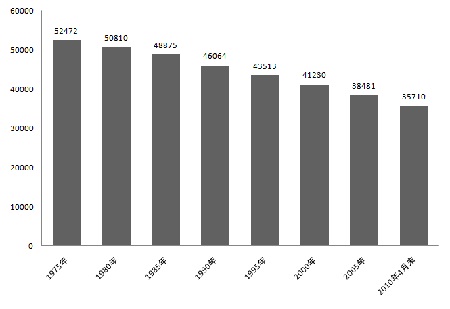

対馬では人口流出、少子高齢化が問題となっている。『対馬の概要』によると、対馬市の人口は今年4月末現在35,710人。同じ資料に掲載された国勢調査に基づく表によると、2000年の総人口は41,230人で、この10年間で5,000人以上人口が減っている。また、1975年の年少人口と老年人口はそれぞれ27.5%、9.5%であったのに対し、2005年では15.1%、26.2%となっている。

(対馬の人口推移。『対馬の概要』を元に作成。対馬市公式サイトの人口統計も参照)

次に産業について。第一次産業に従事する人口の割合が21.1%で、そのうちの8割は漁業、とりわけ主力はイカである。漁業は対馬の主要な産業であり、職員の説明では、最盛期は400億円の漁獲高を誇っていた。だが現在では、200億にも届かないほどに衰退しているという。対馬内では、本土からの輸送費の関係でガソリンの価格が高い上に、ここ2年間でガソリン価格が3?に跳ね上がった。それなのに、イカの価格は下落し、赤字経営を強いられている。イカ釣り漁船を燃料をあまり使わないLEDライトに切り替えるにしても、そもそも設備投資するための費用が確保できない。真珠産業は、かつて盛んであったが、衰退している。(対馬市公式サイトの産業統計も参照)

対馬の主な産業である漁業が衰退しているにもかかわらず、漁業以外の産業は生まれてこなかった。対馬に仕事がないために、大都市へと人口が流出してしまっている。リーマンショック後には特に事業に行きづまって自殺するというケースもあった。

産業が衰退し、人口減少に歯止めがかからなくなっているなか、対馬には、1953年から「離島振興法」が適用された。 離島振興法とは、生活水準が低い離島に対し特別に補助して、生活基盤を整備させ、産業を振興させ、自立的発展を促そうというものである。職員の話によると、離島振興法に基づき対馬はこれまで総額で約800億円の投資を受けてきた 。しかしそれは、主に港湾整備や道路整備などインフラ整備にしか利用されず、対馬に新たな産業を生み出すことには貢献しなかった。しかも、事業費のうち10〜15%は町が負った。そのため、対馬は多くの借金を抱えることになってしまった。

多額の借金に加え、小泉・竹中路線の一つである「三位一体改革」により、補助金が削減された。このことは、対馬の財政にさらなる打撃を加えた。そのため、財政規模を縮小せざるをえなくなった。資料によると、合併当時の2004年度の一般会計当初予算が382億6900万円であったのに対し、2010年度一般会計当初予算は277億5400万円であり、100億以上削減された。また、職員数についても、合併当時は825人いたが、現在では631人と200人近く減少している。

◆小泉改革がきっかけとなった対馬の「自助努力」: 韓国人観光客の受け入れ

このため対馬は、韓国との交流を深めていくことで、地域振興につなげようと意図した。1986年から、当時対馬にあった6つの町は 韓国との関係を強化しようとして、釜山の影島区と姉妹島縁組を締結し、行政レベルでの交流を行っていた。その後、2004年に6町が合併して対馬市となり再締結した。これを、観光産業に発展させようとしたのである。

対馬と釜山を結ぶ航路については、1997年に厳原港国際ターミナル、1999年には比田勝港国際ターミナルを開設し、対馬側は積極的に航路誘致を行った。これに、路線を拡大しようとしていた韓国の大亜高速海運が興味を持った。そして1999年、厳原*釜山間で大亜高速海運による運航が開始された。当初は上定期航路であったが、翌年からは定期航路として運航されるようになった。2001年からは比田勝*釜山間も開通した。(比田勝について、くわしくは8月29日の巡検記録を参照)

小泉政権下での補助金削減により、対馬では、地域振興を自助努力で行うよう迫られていった。対馬がこれに応えて打ち出した政策が、より多くの韓国人観光客の誘致だったのである。

厳原町では、町有地を、韓国人観光客が宿泊するホテル建設のために、大亜高速海運に無償で貸し付けた。その場所に、私たちが泊まっている「大亜ホテル」が建設され、2002年に営業を開始した。市長の説明によると、貸し付けてから7〜8年経過し、大亜ホテル側から「土地を買い取りたい」という要求があり、対馬市はその土地を売却した。

対馬側は、韓国人観光客を誘致するために、2003年に釜山に事務所を設置した。この事務所では、韓国人向けに対馬をPRして、多くの韓国人を対馬に呼び込もうと努力している。

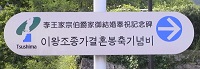

看板が日本語表記だけだとしたら、観光客の増加は見込めない。そこで、増加する韓国人客を受け入れ、安心して対馬を観光できるようにするため、韓国語表示の案内板の整備をすすめた。これは、訪日する外国人を増加させるために国が推進する「Visit Japan」というスローガンに基づく観光政策に沿って行なった。こうして、いまでは対馬内に、韓国人観光客のためのハングル表記の看板が至る所に掲げられるようになった。

看板が日本語表記だけだとしたら、観光客の増加は見込めない。そこで、増加する韓国人客を受け入れ、安心して対馬を観光できるようにするため、韓国語表示の案内板の整備をすすめた。これは、訪日する外国人を増加させるために国が推進する「Visit Japan」というスローガンに基づく観光政策に沿って行なった。こうして、いまでは対馬内に、韓国人観光客のためのハングル表記の看板が至る所に掲げられるようになった。

さらに、韓国人観光客の増加に備えて、厳原港では現在新しい国際ターミナルが建設中である(右写真、出典: 対馬港湾漁港課)。このターミナルは9月から使用が開始される。

さらに、韓国人観光客の増加に備えて、厳原港では現在新しい国際ターミナルが建設中である(右写真、出典: 対馬港湾漁港課)。このターミナルは9月から使用が開始される。

こうして、対馬では、市が率先して、韓国人観光客の受け入れ体制を強化してきた。

市長は、インタビューで、なぜ対馬が韓国とのつながりを大事にするか、述べてくださった。江戸時代、対馬藩は朝鮮との外交を一任され、日本の外交で中枢の役割を果たしていた。しかし、明治になって中央集権化が進み、対馬のような離島は周辺化し「捨てられた」。そこで、江戸時代で朝鮮との外交という独自の道を歩んでいった経験を元に、現代において、韓国とのつながりを深めていくところに対馬の独自路線を見出そうとしたのだ、ということであった。

◆韓国人観光客が対馬に生んだ経済効果

韓国人観光客の来訪者数を、2005年から今年7月までの対馬での出入国者数を表にした、「国際航路・空路の乗降客数の状況」という資料(上表)に基づいて説明していただいた。統計が載せられ始めた2005年から2008年までは順調に韓国人の入国者数が増加している。実際、この間に36,636人から72,349人と2?近くの増加が見られる。

しかし、2008年9月に起こったリーマンショックの影響で、上況のために旅行をするのを控える韓国人が多かったのか、2009年には44,930人と大幅に減少した。今年に入り、韓国経済が上向いたため、前年比増加の傾向が見られる。

また職員によると、円高・ウォン安であっても、その影響は少ないという。なぜなら、対馬の業者が、円高でもウォンでの価格が以前と変わらない料金水準でサービスを提供するからである。つまり、円での料金を切り下げて利潤を減らしてでも経営するということである。そうしなければいけないほど、地域経済が限界に来ているのだという。

対馬を訪問する韓国人観光客による経済効果については、過去に長崎県が調査したデータがあり、「対馬の国際交流」という資料から説明していただいた。2007年の韓国人観光客数は65,490人で、生産誘発額は28億9400万円であった。そして、266人の雇用が創出された。

そこで、もし対馬に韓国人観光客が全然来なかったらどうなっていたか、質問してみた。すると、韓国人観光客の経済効果として266人の雇用が誘発されたことを根拠に、直接には266人の雇用が創出されなかったし、間接的には、その3?くらいが島外に人口流出していただろう、との推測であった。

◆新たな日韓交流の拠点に: 一体感を深める、対馬と韓国の交流イベント

対馬市では日韓の交流イベントを通して、お互いに一体感を深めることを図っている。その中でも「3大イベント」と呼ばれるのが、対馬アリラン祭、ちんぐ音楽祭、国境マラソンである。対馬市役所の『対馬の国際交流』と職員の説明を元に、以下にまとめておく。

対馬アリラン祭は、江戸時代の朝鮮通信使の行列を再現する祭りである。対馬市民や韓国からの参加者が通信使に扮して行進する。毎年8月の第1週の土日に開催される。毎年約3万人の観客が来て、そのうち2,000〜3,000人が韓国人という、大きな祭りである。開催にかかる費用は300万〜400万で、商工会によって主催され、対馬市も助成金を出している。

ちんぐ音楽祭は、日本と韓国の有名アーティストによる音楽祭である。毎年8月下旬に行われる。観客数は1,000〜2,000人程度で、そのうち韓国人の観客は50〜100人程度である。このイベントはちんぐ音楽祭の実行委員会が主催となっている。そして、開催費用は約1000万円で、県・市から補助金が出て、入場料を徴収して開催費用に充てている。

ちんぐ音楽祭は、日本と韓国の有名アーティストによる音楽祭である。毎年8月下旬に行われる。観客数は1,000〜2,000人程度で、そのうち韓国人の観客は50〜100人程度である。このイベントはちんぐ音楽祭の実行委員会が主催となっている。そして、開催費用は約1000万円で、県・市から補助金が出て、入場料を徴収して開催費用に充てている。

国境マラソンは、韓国に最も近い旧上対馬町で行われる。毎年1000人以上が参加し、そのうち約1割が韓国人である。このイベントは韓国の慶州マラソンと姉妹マラソンとなっている。主催はマラソン大会の実行委員会で、開催にかかる費用は300〜400万円とのことだ。

◆努力しても功を奏さない、国内観光客誘致

対馬市は、韓国人観光客の誘致だけでなく、日本国内の観光客や企業の誘致にも力を入れている。福岡に事務所をつくり国内向け誘致活動の拠点にし、九州や本州に渡って誘致活動を行っている。そして、対馬の観光に関するホームページを作成し、ガイドサービスも充実させている(対馬観光物産協会など)。

しかし、それはあまり功を奏していない。韓国人観光客の方が多い。その理由として、日本の交通政策がダメだからだ、と市の人々は上満を口にした。例えば、たった130kmしか離れておらず、飛行機で40分ほどで行ける福岡*対馬間の航空運賃は往復で24,000円もかかる。そのため、福岡から約500kmも離れた大阪よりも行きづらい場所となってしまっている。

飛行機のほかに、対馬へ渡るには船もある。私たちも船(2等)で博多から対馬へ渡ったが、アメニティに問題があり、快適とは言い難かった。

以上から、日本国内から対馬へはアクセスしづらく、日本人観光客はなかなか増えないという。

◆マナーの改善が見られる韓国人観光客

私たちは、対馬に来る韓国人観光客数の増加に伴って、市民から韓国人観光客に関する苦情はあるか質問してみた。

韓国人観光客が増え始めた2003〜2004年ごろは、マナーの問題で苦情が多かったという。韓国人が自国で普通にしている習慣を対馬でもしていたために、対馬の人々が違和感を覚えたからだ。例えば、お金を払う前に食べ物の袋を開けてしまったり、狭い路地で広がって歩いたりという行為である。

しかし、ハングルで注意書きを書いたり、ツアー会社が啓蒙活動を行ったりして、最近では韓国人観光客のマナーは改善されたという。

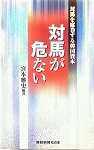

一部マスコミでは、対馬の韓国人に関して負の報道をしている。特に『産経新聞』は、「対馬が危ない」というシリーズで、韓国資本により上動産が相次いで買収されて対馬が韓国に乗っ取られる危機にあるとか、韓国人観光客による集団万引きがあることなどを報じている。こうして、日本人の危機感や韓国に対する敵愾心をあおっている。

一部マスコミでは、対馬の韓国人に関して負の報道をしている。特に『産経新聞』は、「対馬が危ない」というシリーズで、韓国資本により上動産が相次いで買収されて対馬が韓国に乗っ取られる危機にあるとか、韓国人観光客による集団万引きがあることなどを報じている。こうして、日本人の危機感や韓国に対する敵愾心をあおっている。

しかしながら、市長や職員は「事実は週刊誌やマスコミが報じているのとは違う」と口をそろえる。実際には韓国人による犯罪も起こっていないという。

職員の説明によれば、韓国人の外国人登録者数は50〜60人程度とのことである。むしろ、昔のほうが韓国・朝鮮籍の人数が多く、昭和30年代には約3,000人が居住していたという。だから、仮に外国人参政権が認められても、ほとんど影響を与えることはない、と話しておられた。

◆「対馬は韓国領」のデモ: 竹島問題への日本政府の対応に、市長の上満

もうひとつの問題は、日韓両国の間にある竹島領有権の問題が、対馬にも影響を及ぼしていることである、という。このことに関し市長は、「竹島問題は決着するべき」と述べられた。国境を明示して、早くきちんと領有権を明確にするべきであるという考え方であった。

一昨年の7月23日、一度だけ、対馬の韓国領有を求めて、市役所の前で韓国人のデモが起こった。それは傷痍軍人によるものであった。事前に「デモを行いたい」という申し出があったが、対馬市側はその申し出を断った。だが実際には、歩道上でデモを行い、抗議の意を込めたパフォーマンスを行ったとのことだ。1419年の「応永の外寇」で倭寇撃退を目的に李氏朝鮮は対馬へ侵攻してきたことを引き合いに出し、「対馬は韓国の領土であった」というパフォーマンスもくりひろげたということである。

しかし、韓国の世論全体がその動きに賛同していたわけではない、と市長は述べた。実際は倭寇には多くの韓国人も含まれていたし「対馬は韓国の領土であった」という主張も事実ではないということで、韓国内でその人たちはたしなめられたようである。

とはいえ、そもそもこのようなデモが起こった原因の一つに、日本政府が竹島問題について中途半端な姿勢を取っていることを挙げた。政府は常に経済的なことしか考えず、領土問題をないがしろにしている、と市長は上満を口にした。

◆市長の夢: 日韓トンネルを建設し、対馬に新幹線の駅を!

市長は話題をさらに発展させ、日韓トンネル構想について言及された。市長によれば、対馬内でもこの構想は話題に上っているという。海上には国境線を引くことはできないから、日韓トンネルを建設して、朝鮮海峡をくぐるトンネル内に「一またぎできる国境線」をはっきり引き、日本と韓国の領土を明確に区別することが必要だと主張された。これにより日韓の国境の島として対馬がより一層独自の路線をたどれればもっと発展できる、との希望を話してくださった。

日韓トンネルは、九州本土から壱岐・対馬を通って朝鮮半島に渡る構想である。それゆえ、日韓トンネルが開通すれば、対馬にも駅が造られ、新幹線で直通できることになって、日本国内からの観光客が増加する。KTXと相互乗り入れすれば、日韓間の往来も容易になる。

課題として、国を越える事業となるために生ずる、ナショナリズムの問題、そして、どのようにトンネルを建設するかという技術的な問題を、市長は挙げていた。

朝鮮海峡/日韓トンネル構想朝鮮海峡に鉄道トンネルを掘削する構想は戦前から存在した。1930年代、満洲国の建国により日本本土と大陸の間の貨客交通量は激増し、当時日本の?民地であった朝鮮半島ならびに日本の覇権下にあった満洲と日本本土との空間統合を強化する必要が急速に高まった。こうして旧鉄道省により「弾丸列車計画」・「朝鮮海峡連絡隧道計画」が作られ、東京・下関間に、朝鮮・満洲と同じ1435mm軌間の新線を建設、福岡県から対馬海峡・朝鮮海峡に壱岐・対馬経由で一連の海底トンネルを掘削して鉄道を通し、日本本土と大陸とを直接鉄道で結ぶ案が出された。だが計画は、第二次世界大戦の勃発により頓挫し、敗戦後は日本が朝鮮半島と満洲の覇権を失ったため、復活されることがなかった。そして、日本本土側の弾丸列車計画だけが、東海道・山陽新幹線として実現した。そこを走る列車が、当時、釜山から満洲に向けて走った急行「ひかり」「のぞみ」と同じ愛称を持つことは、それゆえ単なる偶然ではない。 現在では、韓国のキリスト教系団体「統一教会」やNPO法人「日韓トンネル研究会」が、日韓トンネル建設を推進している。また、韓国の国土海洋省もトンネル建設のために調査を行っている(AFPBB News『韓国、日中韓を結ぶトンネル建設を検討』)。 しかし、日本政府の具体的な動きがないこと、韓国と北朝鮮は列車で直通できず、トンネルを建設してももはや中国まで列車は乗り入れられないことなどから、実効性には乏しい。

(日韓トンネルの想定ルート。A, B, C案が挙がっている。 出典: NPO法人 日韓トンネル研究会) |

◆評価: 対馬の韓国人観光客誘致は、歴史を踏まえた独創的な「自助努力」

対馬の自治体が、韓国人観光客の誘致・韓国資本の大亜高速海運進出受け入れという政策に打って出たのは、小泉・竹中路線で補助金を縮減され、自助努力を迫られたのがきっかけである。

対馬は、江戸時代から、朝鮮との外交で枢要な役割を担ってきた。この伝統を基盤にして地域経済振興をする流れを加速させた。韓国人観光客による経済効果に期待し、韓国人にとって格好の観光地として積極的にプロモーション活動を行った結果、自治体と大亜高速海運の利害関係がうまくマッチし、対馬における韓国人ツーリズムが盛り上がった。

『産経新聞』は、小泉・竹中氏がネオリベラリズムの政策を推進していたとき、それを強く応援し、自助努力を強調した。ところが、一旦その努力が実を結ぶと、今度は「対馬が危ない」キャンペーンをはり、それに冷水を浴びせかけた。

対馬は、韓国との関係で地域振興を図ることにより、明治以降の中央集権化による対馬の周辺化に反発し、独自路線を歩もうとしているように感じられる。「対馬が危ない」式のキャンペーンに惑わされず、地元の自律性を重視し尊重することが、なにより重要であろう。

<歴史の詳細な記述はコラム「対馬の歴史」を参照>

私たちは市役所を出て、次に長崎県立対馬歴史民俗資料館へ向かった。

この資料館の本来の目的は宗家文書、つまり対馬藩の朝鮮外交・貿易、藩内での出来事について記録された古文書を保存することである。対馬では、江戸時代に対馬藩主を宗氏が代々務め、鎖国の時代にオランダと並んでわずかに続いた外交である日本と朝鮮との関係を、宗氏が取り仕切っていた。その歴史を伝える資料館でもある。

◆資料館の建物の外に立つ、歴史を物語る重要な門や碑

資料館の建物の外に、建物の外に、歴史を物語るいくつかの重要な門や碑が置かれていた。

対馬宗氏に関連するものでは、「桟原城の高麗門」がある。1676年に完成した桟原城は、この資料館から約1.5キロ北方の桟原という場所に建っていた門であるが、台風で倒壊し、現在の場所に移築復元されたという。門の名称自体が、対馬と朝鮮との結びつきを物語っている。

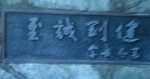

高麗門の横には、「誠信之交隣*雨森芳洲先生顕彰碑」と刻まれた大きな石碑がある。これは、17世紀後半に対馬で朝鮮外交に携わった、当時全国でも最も精鋭な儒学者のひとり、雨森芳洲をたたえるものである。対馬藩の対朝鮮外交という任務の重要さは、このような才能と堅い意志のある精鋭を惹きつけるだけの力があった。彼は着任すると、藩内で起きたどんな出来事も事細かに記録した。これが、今日重要な史料である、13万点に及ぶ「宗家文書」の一部を成している。現地のガイドの方のお話によると、雨森芳洲の仕事態度は「公のために私を忘れる。国のために家を忘れる」というもので、彼はそれに忠実に、22歳で対馬に来て、結局一度も故郷の滋賀には戻らなかった。1990年に盧泰愚韓国大統領が来日した際、迎賓館のレセプションで彼について、誠意ある外交という信条を高く評価し、「韓国で最も賞賛される日本人である」と述べた。

高麗門の横には、「誠信之交隣*雨森芳洲先生顕彰碑」と刻まれた大きな石碑がある。これは、17世紀後半に対馬で朝鮮外交に携わった、当時全国でも最も精鋭な儒学者のひとり、雨森芳洲をたたえるものである。対馬藩の対朝鮮外交という任務の重要さは、このような才能と堅い意志のある精鋭を惹きつけるだけの力があった。彼は着任すると、藩内で起きたどんな出来事も事細かに記録した。これが、今日重要な史料である、13万点に及ぶ「宗家文書」の一部を成している。現地のガイドの方のお話によると、雨森芳洲の仕事態度は「公のために私を忘れる。国のために家を忘れる」というもので、彼はそれに忠実に、22歳で対馬に来て、結局一度も故郷の滋賀には戻らなかった。1990年に盧泰愚韓国大統領が来日した際、迎賓館のレセプションで彼について、誠意ある外交という信条を高く評価し、「韓国で最も賞賛される日本人である」と述べた。

朝鮮通信使に関連するものでは「朝鮮国通信使之碑」がある。その右側には「江戸時代の朝鮮通信使」と題された説明が日本語と韓国語で書かれている。

対馬、とりわけここ厳原では、朝鮮通信使が停泊し、来日して行列を成した。そして、碑文からは、言語や文化が異なりながらも友好関係を築いたということをたたえ、現代の東アジア関係においても見習っていこうという意思がうかがえる。

◆宗家文書を保存し、対馬の長い朝鮮との交流を伝える館内

対馬歴史民俗資料館内へと入る。入場は無料である。

(資料館内 出典: 長崎県立対馬歴史民俗資料館)

入るとすぐのところに、宗家の末裔により描かれた浅茅湾の油絵、日本と朝鮮のデザインが入り混じったという旧清玄寺の梵鐘が置かれている。

その先に、小さな部屋である第1展示室がある。そこには、主に昔の対馬の人々が使っていた道具や伝統文化に関する展示物が置かれ、昔の対馬の日常生活を知ることができる。また対馬には亀卜習俗があり、占いに使われたカメの甲羅もあった。対馬の習慣に関するもの、生活に関連するものとしては冬の寒さをしのぐ鹿皮の衣?や蓑、火鉢、日常生活で使われる炭アイロンや糸車。そして商売に関係のある、勘場や両替天秤などがあった。

第1展示室を出ると、近世の資料として、釜山に対馬藩がつくった「草梁倭館図」が展示されている。これは、江戸時代に日本が外国に持っていた唯一の外交施設であり、対馬藩の関係者が居住し仕事をしていた。傍らに展示されている、1700年に幕府の命令で対馬藩が作成した「元禄国絵図」は、対馬の形が、現在私たちが見る地図とほとんど変わらない正確さである。300年以上にもかかわらず、精巧に測量されているのに驚かされる。外国に直接向きあう日本のフロンティアにあって、正確な地理的情報を獲得する高い測量技術を対馬が備えていたことがよくわかる。

廊下には、「通信使コーナー」が設けられている。そこで一際目を引くのが、朝鮮通信使の行列の様子を描いた「朝鮮通信使絵巻」である。300〜500人の朝鮮通信使の行列を描いた長い絵巻物で、ショーケースには収まりきらず、端の部分は巻き取られたままの状態で展示されていた。

第2展示室には、縄文時代のものから時計回りに時系列順に展示されている。ここでは、対馬が、古代から九州や朝鮮半島との海を越えた交易を行っていたことを伝えている。

最初に古代、縄文時代から弥生時代にかけて、対馬島内の越高遺跡、ヌカシ遺跡、志多留貝塚、そして私たちが比田勝で訪れる塔の首遺跡から発掘されたものが展示されている。「対馬の青銅器出土遺跡」の地図では、朝鮮製・日本製の青銅器がともに出土していることが示されている。

朝鮮からもたらされたという3体の仏像をはさんで、次に宗氏に関連する展示となる。

朝鮮からもたらされたという3体の仏像をはさんで、次に宗氏に関連する展示となる。

対馬宗氏が改竄した国書の複製と偽造した印、朝鮮との外交を行った臨済宗の僧侶である景轍玄蘇と規伯玄方の写真、対馬藩主であった宗義章と宗義和に朝鮮が与えた外交許可書である「図書」、それから「対馬府中屏風図」、飯櫃や茶碗、「大方儀」という測量機器など、対馬藩が朝鮮との外交にかかわる絵図や外交に用いた一連の道具が、まとめて展示されている。

このように、この資料館は、古代から対馬が日本と朝鮮とのフロンティアが交差する場所であったことに触れ、そして対馬において宗氏が行った朝鮮との外交について語っている。

もっとも、この資料館の主な目的は、「宗家文書」を保存することにある。1階には展示室以外に、文書修復室があり、そして2階に、膨大な宗家文書が保管されている。ただし、許可のない一般観覧者は立入禁止となっている。

もっとも、この資料館の主な目的は、「宗家文書」を保存することにある。1階には展示室以外に、文書修復室があり、そして2階に、膨大な宗家文書が保管されている。ただし、許可のない一般観覧者は立入禁止となっている。

ただし、すべての宗家文書が厳原にあるわけではない。一部は韓国が所蔵している。これは、?民地時代に文書の一部をソウル/京城に持っていったところが、日本の敗戦によってそのまま接収されて、韓国の所有に帰したものである。日本の貴重な古文書なので、韓国側に返還要求をしてしかるべきと思われるが、菅直人政権は、朝鮮王朝儀軌を韓国に引き渡すことを決めながら、それと引き換えに韓国政府に宗家文書の返還を要求するわけでもない。

見学を終え、昼食を取ることにした。市役所でのインタビュー中に、対馬に「ろくべー」という名物があり、「志まもと」という料亭で食べられると聞いていたので、訪れることにした。

市役所のそばを流れる細い川に沿って少し歩く。川沿いの静かな住宅街には石垣が連なり、昔の武家屋敷の面影を強く残している。その川沿いに「志まもと」がある。

店内に入ると、内装は和風で趣深い。また、厳原にあるということで、朝鮮通信使の絵巻物のコピーが上部につけられている。私たちは、座敷に通された。

「ろくべー」とは、サツマイモを原料とする麺類である。サツマイモを発酵させでんぷん質と繊維を取り出し「せんだんご」にする。それを麺状にして、だし汁に入れて食べる。「ろくべー」は麺類であるというものの、一般の麺類とは一風変わって、長さは短く、黒光りしている。歯ごたえがあり、プニプニした食感がたまらない。普段食べる麺では味わえない感触を堪能できた。

「ろくべー」以外にも、定食には炊き込みご飯、酢味噌和え、漬物がついている。昼食にはちょうど良い量であった。値段は1,050円で、伝統ある料亭にしては安い。

高級で品格のある料亭ということで、芸能界や政界から多くの有名人が訪れている。入口付近の壁には、有名人たちが訪れたときに撮った記念写真や色紙が多く飾られていた。そのうちの一つに、私たちは、菅直人首相の写真と色紙を発見した。その色紙には、「美くしい海、美くしい空」と書かれている。正しい送り仮名は、もちろん「美しい」である。日本国を代表する政治家が、それにふさわしい日本語の教養と常識を備えているのか、あらためて疑問に感じた。

女将さんに、韓国人観光客もやってくるのか尋ねてみたところ、ツアー客が来ることもあるが、客の多くはハイクラスの方とのことだ。たしかに、飾られている写真の中には、韓国の政治家や芸能人のものが多い。

この女将さんが韓国人客をもてなすときのモットーは「民間サイドで、優しさで応える」とのことだ。かつて豊臣秀吉が主導する朝鮮出兵により日本は朝鮮半島に大きな被害を与えたけれども、朝鮮通信使が来日して関係を修復できた。それと同様に、日本は韓国併合により被害を与えたけれども、「過去についてはごめんなさい」という気持ちと日韓友好の心を持って接していきたい、とおっしゃっていた。

次いで私たちは、「やんこも」という対馬のガイド協会の藤井敦子さんに伴われ、宗氏の居城であった金石城跡を視察した。「やんこも」とは、対馬の方言で「何度も」という意味で、「対馬に何度でも来てほしい」と願っているとのことである。歴史の知見を深めようとする日本人旅行者の受け入れ態勢は、かなり整えられていることがわかる。

市役所の横の道路を、川に沿って少し歩くと、金石城跡に到着する。

当初、宗氏は「池の館」という屋敷を持っていたが、1528年の内乱で焼けてしまった。その後、第14代当主・将盛はここに館を移し、「金石の館」となる。宗義智の孫にあたる第21代当主(第3代藩主)義真は、1669年館を改修し、「金石城」と呼ぶことにした (案内板による)。のちほど桟原城跡付近を訪れるが、義真が桟原城を建てる以前は、金石城が宗氏の居城であった。その後桟原城が建てられ、宗氏の居城機能も、そちらへと移ったのである。

宗家の城は天守閣がなく、豪勢な造りではなかった。まず現れるのが、大きな櫓門である。ガイド氏によると、義真により建てられたこの櫓門は、金石城の建造物の中で一番高いそうである。上部は豪華な装飾で、城の天守閣のような形に見える。窓があり、屋敷があった当時はおそらく屋敷の警護のために利用されていたのであろう。

現存する門は1990年に復元されたものである。最初に建てられた櫓門は火事で焼失した。再建された2代目は、1919年老朽化のため解体された。その後、竹下登内閣が実行した「ふるさと創生事業」の1億円で復元された。「ふるさと創生事業」は、全国の市町村に1億円ずつ支給され、地域振興のためどんな用途にも使ってよいというものであった。そこで旧厳原町では、1億円中9800万円を投じて、櫓門を復元したという。対馬の人々にとって宗家に関する歴史は重要であり、また観光客を呼び込むという観点からも、有効な1億円の使い方だったといえよう。

門をくぐると、金石城の庭園へと続いている。金石城跡は1995年に国から史跡として指定され、発掘作業が開始された(旧金石城庭園 文化遺産オンライン)。ガイド氏によると、ここは隣にある運動場と体育館を含め、厳原中学校の敷地であった。厳原中が移転し、雑木林に埋もれていた部分を刈ったところ、庭園が掘り出された。2007年には国の名勝に指定され。補助金が出て整備が進んだ。2008年5月1日には旧金石城庭園がオープンし、新たな名所となった(『広報つしま』2008年6月)。

園路を歩くと、日本庭園には欠かせない心字池がある。この池は柵で囲まれ、普段は中に入って近くで池を眺めることができる。しかし、この日は休園日で、柵の間からの観察にとどまった。「心」の字の上部にあたる部分は小高く、岩がゴロゴロし、池の周囲には玉砂利が敷かれている。一説に、これは山から急に海になる対馬の海岸地形を表現しているそうだ(『広報つしま』2008年6月)。

◆庭園には、朝鮮王家と宗伯爵家との結婚記念碑、そして学芸大附属高の修学旅行記念板

庭園の手前側には、「李王家宗伯爵家御結婚奉祝記念碑」が置かれている。

この碑は、宗武志公と朝鮮第26代国王・高宗の娘である徳恵姫との結婚を祝って、対馬の朝鮮人により建てられた(記念碑の下の説明)。清水山城には、日本人が建てた記念碑があることも述べられている。

この記念碑は、一旦撤去されていたが、対馬の住民により、「日韓交流史跡の顕彰碑をつくる運動」が展開された(嶋村著, p.188)。きちんした状態で碑を残し、そしてこの結婚が日朝関係の歴史の事実の一部であることを教えるために、この場所に建て直したものである。

庭園の裏には、清水山がそびえる。稜線には石垣が見える。これが清水山城であり、庭園から見えるのは右側から三の丸と二の丸である。秀吉の朝鮮出兵時には、朝鮮に近い島であることと、厳原港近くに築かれ、中継地点としての役割を果たした。

庭園に、東京学芸大学附属高等学校大泉校舎の生徒が修学旅行に来て記念?樹を行ったことを示す表示板を発見した。対馬はたしかに、日本と朝鮮の関係を学ぶのに格好の場所であり、修学旅行先に選ぶとは、学校側もなかなか考えが深い。また、対馬市も、このような表示版を

庭園に、東京学芸大学附属高等学校大泉校舎の生徒が修学旅行に来て記念?樹を行ったことを示す表示板を発見した。対馬はたしかに、日本と朝鮮の関係を学ぶのに格好の場所であり、修学旅行先に選ぶとは、学校側もなかなか考えが深い。また、対馬市も、このような表示版を設け、日本人生徒の修学旅行ビジネスのプロモートしようとしているのであろう。

柵に沿って進むと、石垣でできた搦手門の櫓台に行きつく。ここが城跡の出口となっている。

搦手門から石橋を渡ると、万松院の山門へと出る。

万松院とは宗家の菩提寺である。これは宗義智を供養するために、2代目藩主の宗義成によって建立された。義智の法号にちなんで「万松院」と名付けられた。

山門はしっかりと柱で支えられている。両側には朱塗りの枠の中に仁王像が安置され、豪快さを感じさせる門だ。本堂は度重なる火事のために何度も再建されたが、山門だけは被害に遭わず建立当時のままで、「現存する対馬最古の建物」だという(山門前の案内板による)。

山門の扉はしっかり閉められ、訪問者は左側にある小さな門から入ることになっている。万松院内の説明書きは、日本語と英語のみであった。近年増加している韓国人観光客には、音声ガイドで対応するとのことだ。

山門の扉はしっかり閉められ、訪問者は左側にある小さな門から入ることになっている。万松院内の説明書きは、日本語と英語のみであった。近年増加している韓国人観光客には、音声ガイドで対応するとのことだ。

門を入ってすぐのところに、「諫鼓」がある。石でできており、棒の上に太鼓がついた形をしている。諫鼓は中国伝来で、中国では、下の者が上の者に進言したいときに鳴らした。しかし、日本では下の者は恐れをなして誰も鳴らさないので、鳥の遊び場となった。それで「諫鼓鳥が鳴く」という言葉が生まれた、とガイド氏が説明した。

その後、先ほどの山門の向かいにあるのが本堂へと上がった。本堂内の祭壇の前には、経が置かれ座布団が敷かれていることから、毎日お坊さんがここで読経しているのであろう。もちろん、一般の拝観者もここで拝むことができる。また、本堂には徳川歴代将軍(2代〜13代)の位牌が紊められている。本尊は徳川家康であるが位牌はなく、代わりに徳川家康の軸があるとのことだ。

中には「三具足」も展示されている。これは、墓前に供える香炉・花瓶・燭台を3点セットにしたものである。対馬藩主が亡くなると、釜山の倭館を通して朝鮮国王へとそのことが伝わり、対馬に三具足が贈られた、とガイド氏が説明した。朝鮮王朝が、対馬藩をいかに重視していたかがわかる。花瓶は杯の側面に波状の突起がつけられたデザインである。香炉の上には獅子か犬のようなものが付けられ、燭台はカメの上に鶴が乗った形をしている。太平洋戦争時に、兵器用の金属を確保するため供出されてしまったので、現在、三具足はこの1体しか残っていないという。

本堂は、江戸幕府と対馬藩の関係、朝鮮と対馬藩の関係において、いかに対馬藩が特別な存在であるかを理解できる空間であった。

次に私たちは、本堂を出て、宗家の墓地へと向かった。ここは加賀の前田、山口の毛利とともに、日本三大墓地の一つとなっている。

宗家の墓所は高い所にあり、「百雁木」と呼ばれる100段以上ある石段を昇らなければならない。石段の両脇には石燈籠があり、10月末の万松院での祭りでは夕方6時以降燈籠に火が灯される。祭りの参加者は提灯を持って、その明かりをたよりに墓まで昇っていくという。

百雁木の真ん中を過ぎてから右側を見てみると、その区画には石垣に沿って小さな石燈籠の形をした墓石が並んでいる。ガイド氏によると、ここは宗家の側室とその子どもの墓であるという。規模はあまり大きくなく、特に誰の墓であるかを明記されていない。位の低さがうかがえる。

百雁木を昇りきると、開けた場所に出る。そこから左右に2つの短めの石段が出ており、宗家の墓地はこの上にある。

右側の石段は、右に幅が広くきちんと整備されているものと、左に幅が狭く荒削りな石でできているものと2つある。ガイド氏によれば、昔はきちんとした石段の方は位が高い人しか利用できず、下々の者は、荒削りな昇りにくそうな石段を利用したとのことだ。

この石段の右側には杉の大木が立っている。樹齢は800〜1000年と言われ、一番の古木であるにもかかわらず、一番元気ということで、最近はパワースポットにされているそうだ。パワースポットブームに乗り、この古木から力を得て願いを叶えようという訪問客が増えているという。

石段を昇り、宗家の墓所へと向かった。右端から反時計回りに、初代藩主・宗義智(左写真)、2代・義成……、と墓が並んでいる。義智の墓は、薄い石が積み上げられた土台の上に小さな燈籠型の墓石が1つ立っているだけのものである。他の藩主は自分の妻と一緒に葬られているが、小西行長の娘である妻マリアの墓はない。

一方、2代目の義成の墓と妻の日野夫人の墓は、この墓地にある藩主の墓の中でもひときわ大きい。ここでガイド氏は、義成が関係した「柳川事件」について、その裁判の様子の図を示しながら説明した。(柳川事件についてはコラム「対馬の歴史」を参照)

(『柳川記』より作成された「柳川事件」裁判の図。「やんこも通信 11」にも同様の図が掲載されている。)

義成と日野夫人の墓を建てたのは3代藩主・義真である。2人の墓は大きく、それを造るのには多大の費用がかかったに違いない。それでも建てることができたのは、義真の時代が最も繁栄していたからである。

しかし、ピークを過ぎると、経済の低下が墓の大きさに表れ、だんだん小さくなっている。宗家の墓地は、藩の経済・財政状況の変遷を示す指標ともなっているのである。

私たちは墓地から下り、万松院を出た。金石城の石垣と金石川に沿って対馬市役所へ、その角を曲がってしばらく歩くと西山寺へ達する。

市役所から西山寺への道路沿いには、昔からの武家屋敷の名残である石垣がよく残っている。武家屋敷の石垣は2mくらいの高さのものが多い。一方、西山寺の石垣は3〜4mあり、普通の武家屋敷よりは高い。ガイド氏によれば、石垣の高さは位の高さに比例するという。寺は僧侶が住む所で、周辺に住む武士よりも位が高かったことを示している。

西山寺は「以酊庵」の跡地である(以酊庵については「対馬の歴史」を参照)。西山寺の入口には日本語の表記とともに、ハングルで拝観料や拝観時間、領収書発行について説明されていた。

石段を昇って山門をくぐると、西山寺の庭である。庭は高台になっていて、厳原港をよく見わたせる。江戸時代に、朝鮮通信使が訪れたときは、そこから上陸し行進する様子が見られたであろう。庭に仏像を祭る小さな御堂があるところは普通の寺と変わらない。ただ、朝鮮通信使を記念する碑が置かれ、西山寺で僧侶により日朝関係が築かれていたことを後世に伝えている。

私たちは、外交実務が行われた由緒正しい寺の本堂の中へと入った。仏壇の右側には景轍玄蘇、左側には規伯玄方の木像が置かれている。景轍玄蘇の木像は大きく、規伯玄方のものは小さい。景轍玄蘇が師匠で、規伯玄方は弟子であったから、像の大小関係は上下関係を示しているのだろう。いずれにしろ朝鮮外交の実務を任された僧侶であり、その偉大さが認められているので、このように祀られていると考えられる。

現在ではユースホステルも営業し、一般の訪問者が宿泊もできる。

ガイド氏は、西山寺の真下に、雨森芳洲によって設置された朝鮮語学校があったことを教えてくださった。当時、朝鮮語が話せる人といえば貿易商であった。しかし、言葉が通じてもなまりがひどく、朝鮮の歴史・文化がわからないので、外交時の通訳には適さない。そこで、きれいな朝鮮語を話し、相手国の歴史・文化背景に精通した通訳を育成し、相手国を敬いながら外交ができるように努めたのだという。

対馬藩がになった江戸時代の対朝鮮外交は、両国間の友好関係を何百年にもわたって持続させる、専門家に支えられた巨大なシステムとして構築されていたことがわかる。

朝鮮との外交・貿易には、船が上可欠である。私たちは、西山寺の前から車に乗り、ここから2kmほど南の久田浦にある、対馬藩の御用船を繋留し修理する場所であるお船江を視察した。

厳原港の西側の海岸線の道路を走って厳原の中心市街から離れると、すぐ郊外になる。海岸の西側は小高い山という地形で、建物は散在する程度になる。10分弱でお船江に到着した。

久田浦の奥にあるお船江の入口は狭く、小さい船しか入れないこと、山の間にはさまれた場所にあることから、警護上も都合の良い立地である。

お船江には、船を修理・点検するため4つの石積みのドックがある。これらのドックは造られた当時のままだそうだ。ドックに御用船をつないでおき、満潮時に船を動かし、干潮時に船が底についたときに修理・点検を行ったのである。潮の満ち引きに関しても、お船江として適した場所であったことがわかる。

お船江を視察した後、再び来た道を戻り、市街地の南側にある厳原大橋の近くで車を降りた。矢来と漂民家跡を視察するためである。

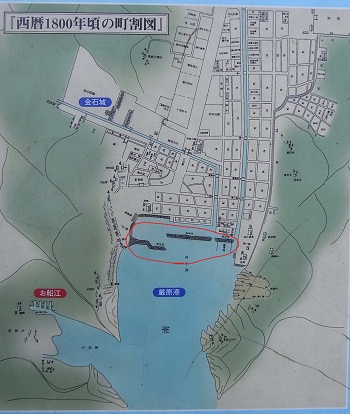

(矢来を示した古地図の掲示。丸く囲ってある場所が矢来である。)

まず矢来について。「矢来」とは防波堤で、現在の厳原大橋の下に造られていた。厳原大橋の土台をよく見ると、石が積み上げられた堤であることがわかる。矢来の内側まで、朝鮮通信使が船でピストン輸送された。ここで上陸して、朝鮮通信使が桟原城へと広い道を行列を成して進んだ。矢来の内側に朝鮮通信使の船が繋留できるように整備され、お船江とならんで、対馬が朝鮮との外交に必要な物的インフラをきちんと整備していたことがわかる建造物である。

次に漂民家跡について。「漂民家」は、厳原本川と金石川にはさまれた所にあった施設である。対馬は朝鮮に近いため、朝鮮の人が海難事故に遭い、漂流して対馬に流れ着くことがあった。漂着した朝鮮人はまず事情聴取され、その人について倭館へ伝えられ、朝鮮へ送還された。その間、漂着した朝鮮人は漂民家にとどまり、手当てを受け、食事を与えられるなどした。亡くなった人の場合も、遺体は朝鮮へと送られた。漂民家跡では、朝鮮人に対して人道的な対応がなされた。対馬以外に流れ着いた朝鮮人はまず長崎へ送られ、そして漂民家に来て、その後朝鮮へと帰された。鎖国の日本で、領土侵犯の際の行政システムがきちんと整っていたのである。

現在は、漂民家の面影はなく、外壁に「自衛官募集」と書かれた看板が取り付けられた自衛隊の事務所になっていた。

次いで私たちは、対馬国国分寺を訪れた。国分寺は、厳原港から延びる国道382号線から少し東に外れた場所にある。1811年の最後の朝鮮通信使が滞在した客館「和陽館」跡はここにある。

1811年に、最後の朝鮮通信使が336人来日した。このとき、通信使は江戸に行かず、府中/厳原のこの客館でもてなされた。朝鮮通信使は1ヶ月以上も対馬に滞在し、この機会に日本の他の地域からも対馬へやって来て、街がにぎやかになったそうだ。しかも建設費用には幕府から補助金が出て、対馬は一時期潤ったとのことだ。

国分寺へ着くと、まず迎えてくれるのが四脚門である。1811年の朝鮮通信使来日に合わせて客館を国分寺横に新設した際、この門も同時に建てられた。創建当時からそのまま残っており、文化財にも指定されている。真ん中の屋根が高く、どっしりした構えの山門である。

四脚門をくぐると、正面に本堂がある。本堂は最近再建されたもので、真新しさが漂っている。

朝鮮通信使が滞在したという客館は「和陽館」と呼ばれ、現存しない。国分寺の隣にある駐車場と空き地を合わせた土地に建てられた(下写真)。空き地の面積はとても広く、客館もとても大きいものだったと予想できる。

建築物の規模から、朝鮮通信使に対してできるかぎりのもてなしをしようとし、また江戸幕府もそのために財政支出を惜しまなかった。それほど朝鮮との交流を重視していたことが窺える。

その後私たちは、朝鮮通信使が上陸してから桟原城まで行進した道筋をたどった。現在の国道382号線である。道路沿いには武家屋敷が広がっており、その最奥に、対馬藩主の居城である桟原城があった。

ガイド氏によると、この道路は宗義真が府中/厳原を区画整理し、街を整備したときに造られた道路である。造られた当時から現在に至るまで、道路の幅はあまり変わっていない。現在からすればさほど広さは感じないが、車のない当時もこの幅だったとなると、江戸時代、朝鮮との外交を担った日本の枢要な都市にふさわしい都市計画が、ここ府中/厳原に実施されていたことが分かる。

この道の両脇の路地にはいると、かつて武家屋敷が広がっていた城下町の建造環境が色濃く維持され、今でもなお武家屋敷の石垣が多く残されている。ガイド氏の説明によれば、江戸時代には武家屋敷は一軒一軒が石垣で囲まれていた。そうすることで、ある屋敷から火事が発生しても、延焼を防ぐことができたという。現代でも、まだ新しそうな塀に、昔の武家屋敷の石垣のようなデザインを施している場合もある。宗氏のイメージを大切にし、景観を保護しているようである。

北上すると、長崎地方検察庁・長崎地方裁判所厳原支部、対馬南警察署、長崎県の出先機関である対馬振興局など、国や県の庁舎が集積している。江戸時代には、府中/厳原の城下町として、対馬全体の行政中心として栄えた。対馬藩が存在しなくなった現在でも、厳原は、いぜん対馬全体の行政中心地としての役割を引き継いでいる。

対馬振興局は、対馬藩家老屋敷跡である。高さ3メートルはあろうかという石垣が長く続き、木造の門も横に広く、かつ高さがある。屋敷は氏江家のもので、石垣と門の高さから、氏江家が位の高い家老であったことがうかがえる。

藩校日新館門も保存されている。日新館では、藩士の子が儒学などの学問を学んだ。幕末には攘夷派の拠点ともなったが、藩内の内紛が原因で多くの藩士が命を落とした(佐伯著, p.171)。もっとも、日新館門は、もともと日新館が立っていた場所に建てられたわけではない。対馬歴史民俗資料館でいただいた「朝鮮通信使MAP」によれば、実際にはもう少し南に位置していた。案内板によれば、1970年に長崎地方裁判所厳原支部を改築する際に、日新館門が解体され保存された。そして、1990年からの「城下町厳原拠点整備事業」で現在の場所に移設復元された。

港から約2kmで、道は、朝鮮通信使の行列がたどり着いた桟原城跡に達する。桟原城は1678年に完成し、3代藩主・義真以来、藩政が廃止されるまで宗氏の居城であった。 この城も、以前の居城であった金石城と同様に天守閣はなかった(「朝鮮通信使MAP」)。現在桟原城跡には、陸上自衛隊対馬駐屯地の施設が建つが、その土台は桟原城の石垣で、江戸時代の名残がある。

旧桟原城・現陸上自衛隊対馬駐屯地の向かい側には、かつて旧制中学校(現長崎県立対馬高校)が建っていた。その後、対馬高等学校は高台へと移動した。その代わり、現在では現行の厳原中学校が立地している。

私たちはこれでガイド氏とお別れである。ガイドは、対馬に来て宗家文書の研究をした慶應義塾大学教授・田代和生氏の著書を読んで勉強した上で、来訪客に説明しているとおっしゃった。知的好奇心が満たされる対馬や宗氏の歴史についての詳細な説明に、私たちは大いに勉強ができ、また、対馬市の洗練されたツーリズムへのとりくみを感じることができた。

市内の巡検を終えた私たちは、高台にある対馬高校へと向かった。ここには,全国で唯一、韓国語と韓国の歴史・文化を学べるコースがある。

対馬高校は1905年創立で、旧制中学の歴史をもつ、県内でも屈指の県立伝統校である。570名の生徒が学んでいる。校内に入ると、「至誠剛健」という校訓を刻んだ碑が目に入る。誠実で、かつたくましくあれ、ということである。その校訓を実行しているのか、テニスコートでは生徒たちが部活にいそしむ様子がみられた。右手を高く掲げた男子の銅像も置かれ、台座には「高き理想を」と書かれている。生徒たちに、高い志を持って困難なことにもチャレンジするようメッセージをおくっている。

対馬高校は1905年創立で、旧制中学の歴史をもつ、県内でも屈指の県立伝統校である。570名の生徒が学んでいる。校内に入ると、「至誠剛健」という校訓を刻んだ碑が目に入る。誠実で、かつたくましくあれ、ということである。その校訓を実行しているのか、テニスコートでは生徒たちが部活にいそしむ様子がみられた。右手を高く掲げた男子の銅像も置かれ、台座には「高き理想を」と書かれている。生徒たちに、高い志を持って困難なことにもチャレンジするようメッセージをおくっている。

対馬高校の玄関を入ると、歴史に関する展示品がならび、まるで歴史博物館のようである。まず元寇で蒙古軍が襲来したときに戦って戦死した宗助国の肖像画と兜、ならびに蒙古軍の兵士が残していった兜が展示されている。また、資料館の

入口に碑があった雨森芳洲の肖像画、そして陶山訥庵の肖像画が飾られている。日露戦争に関しては、日本海海戦で沈没したロシア艦ブイスツルイ号の鐘が飾られている。この鐘が学校に寄贈され、かつては始業・終業の合図用の鐘として利用されていた、と説明が書いてあった。

そして、韓国と提携していることが、韓国の高校から寄贈された芸術作品や、皿、壷など韓国の工芸品の陳列で示されている。

校舎内に進むと、「制服をきちんと着よう」「シャツ出し野郎は実家に帰れ」など、厳しい生徒指導部のポスターが目についた。勉強だけでなく、規律も重視する学校の方針であるようだ。

私たちは1階の教室に案内された。そこで、事実上の「韓国語学科」である国際文化交流コースについて、DVDやスライドを使って、先生が説明してくださった。

◆長崎県の離島振興事業としてスタート

国際文化交流コースができた発端は、長崎県が主導して、離島を活性化させようと、県内の4つの離島に特色あるコースを設ける計画を2002年にたてたことにある。 対馬の場合は、韓国との関係から、韓国語と韓国の歴史・文化に特化したコースを作ろうと決定した。そして、2003年に、事実上の「韓国語学科」というべき「国際文化交流コース」が、全国で唯一、対馬高校に設置された。

その他の離島については、壱岐高校では大陸とのつながりを通して中国語を学べるコース、五島高校ではスポーツが学べるコース、猶興館大島分校では農村体験ができるコースが設置された。

対馬高校の場合、朝鮮・韓国との長い歴史的関係を考えれば、コースを作ったことに大いに必然性がある。だが、他の高校の場合、コースの種類がその地の特質と関係しているわけではなく、コース設置の必然性が乏しい。事実、大島分校は現在募集を停止しているとのことである。

国際文化交流コースは、韓国語と韓国の歴史や文化について学ばせることで、国際感覚豊かな人材を育成しようと努めている。

制度的には「学科」ではなく、1学年5クラスある普通科のうちの1クラスとして位置づけられている。国際文化交流コースの定員は20名で、現在の生徒数は、1年生11人、2年生12人、3年生9人である。コースの男女比は4:6で、男子生徒数は1年生4人、2年生5人、3年生3人とのことだ。

一般の県立高校とは異なり学区がないだけでなく、県内に居住の必要すらなく、全国から生徒を募集している。ちなみに、今年度の1年生には東京、大阪、福岡から来た生徒がいるという。

◆韓国から注目され、ソウル国立大から推薦入学のオファーも。しかし…

将来韓国語を使った仕事をしたいと考え、もっと勉強したいという生徒には、長崎県が協定を結んだ4大学、韓国海洋大学、釜慶大学、東亜大学、釜山外国語大学に進学するチャンスがある。これまで、この制度を利用して14名が韓国内の大学に進学した。韓国の大学に推薦で入学できるというのが、このコースの最大のウリのひとつといってよい。

しかし、問題もある。私たちに同行している韓国人留学生の金さんに、提携先の大学の韓国内における評価をたずねたところ、「韓国海洋大学は一流だけど、それ以外は聞いたことがない! 韓国企業は、ソウルにある大学か、道の名前がついた大学(日本でいう「旧帝大」か)しか採用しません」とのことであった。

とはいえ、この日本唯一の「韓国語学科」は、韓国の教育界から大きく注目されているようだ。以前、日本の東大に相当する韓国の超一流・ソウル国立大学から、このプログラムの卒業生をとりたいとのオファーがあったという。ところが、対馬高校側では、これほどのおいしい話に食指をうごかさなかったそうである。今後の協定する大学数は増やさず、「現状維持」とのことである。県立であるため、高校が独自に協定先大学を開拓できず、県の交流協定に縛られているようだ。

◆韓国語の授業時間数がものたりない…

このコースのカリキュラムでは、韓国語と韓国の歴史・文化について、1年生は週5時間、2年生は週7時間、3年生は週9時間学習することになっている。1年生に関しては、社会に出たときに困らないように国・数・社・理・英もしっかり学習すべきということから、韓国に関する学習時間は少なくなっているという。そして、韓国に特化したコースであるため、普通のコースに比べて数学の時間も削減されている。ただ、英語に関しては、卒業生から韓国の大学で英語力が求められるという情報が出たため、きちんと学習するように改善したそうだ。

韓国語の授業では、韓国人講師による本場の韓国語を学ぶことができる。対馬高校は釜慶大学と人的交流の提携を結び、釜慶大学日本語学科を卒業した講師が対馬高校に来て韓国語を教えているからである。

韓国語の授業では、韓国人講師による本場の韓国語を学ぶことができる。対馬高校は釜慶大学と人的交流の提携を結び、釜慶大学日本語学科を卒業した講師が対馬高校に来て韓国語を教えているからである。

しかし、1年生の週の韓国語学習時間が少ないことは、大きな問題である。物事の吸収力がある1年生のうちに集中的に学習させないと、韓国語の効率的修得が期待できない。規定の授業時間で上足ならば、1年生のうちに集中的に補講を行い、2、3年生で磨き上げる方が良い。そうしないと、韓国への留学条件のTOPIK4級に合格させることは難しい。カリキュラムとして、中途半端ではないか、と私たちは感じた。

コースには、実際に韓国に行く研修もある。1年生は2泊3日の研修旅行に出かけ、釜山の名所を訪ね、1泊は姉妹校の釜山情報観光高校の生徒の家にホームステイする。まだ韓国語を学んで間もない1年生に、韓国語がうまく話せなくて悔しい、だからもっと勉強しようという気持ちを起こさせることが裏の目的の一つだそうだ。2、3年生の6泊7日の語学研修では、釜山外国語大学の学生と交流を持ち、名所をまわったり、1週間韓国語をしっかり学んだりする。この研修には長崎県と対馬市が補助金を出すので、生徒の側では、1年生は18,000円、2、3年生は30,000円程度の負担で済むという。

その他、国際文化交流コースの生徒の活動には、韓国人から韓国の伝統であるサムルノリという楽器の演奏、テコン道を教わることや、アリラン祭りでの朝鮮通信使行列に生徒たちが参加することも含まれている。

昨年度には、韓国語の初級を学ぶ生徒を対象とした韓国語スピーチ大会で、このコースの生徒2人が福岡予選を最優秀で通過し、全国でも最優秀賞を受賞した。先生によると、副賞としてソウルでの1カ月の韓国研修旅行が与えられ、つい最近まで行ってきたそうだ。

昨年度には、韓国語の初級を学ぶ生徒を対象とした韓国語スピーチ大会で、このコースの生徒2人が福岡予選を最優秀で通過し、全国でも最優秀賞を受賞した。先生によると、副賞としてソウルでの1カ月の韓国研修旅行が与えられ、つい最近まで行ってきたそうだ。

短い韓国語学習時間にもかかわらず、生徒の努力で、成果は上がっているようである。

◆東京都からも生徒が入学、「離島留学制度」により里親の家で生活

生徒がこのコースを志望する動機としては、高校卒業後、韓国の大学へ留学したいというものが多いとのことである。また、普通の高校生活ではなく特徴的なことをしてみたい、対馬で韓国人観光客と触れ合いたい、さらには韓国ドラマや韓国人歌手など韓流ブームがきっかけとなって志望する生徒もいるそうだ。

「離島留学制度」が適用されるので、島外から来る国際文化交流コースの生徒は、必ず里親の下でホームステイし、家庭的な雰囲気を味わえるようにしている。里親に食事・弁当を作ってもらい、生活・体調・精神面で支えられている。ホームステイするには月68,000円かかるが、長崎県や対馬市が30,000円補助金を出している。そして学期に一度、里親、保護者、学校の三者で協議している。こうして、生徒に対して至れり尽くせりのバックアップが行われている。

「離島留学制度」が適用されるので、島外から来る国際文化交流コースの生徒は、必ず里親の下でホームステイし、家庭的な雰囲気を味わえるようにしている。里親に食事・弁当を作ってもらい、生活・体調・精神面で支えられている。ホームステイするには月68,000円かかるが、長崎県や対馬市が30,000円補助金を出している。そして学期に一度、里親、保護者、学校の三者で協議している。こうして、生徒に対して至れり尽くせりのバックアップが行われている。

現在、「離島留学生」の里親契約を結んでいる家庭は4家庭である。「離島留学生」の人数は8人だから、1家庭に2人ずつホームステイしている。里親は、3人までならば許容範囲であるとのことで、今のところは問題なく受け入れられるという。もし「離島留学生」が20〜30人になったら里親契約先を新規開拓しなければならないが、毎年せいぜい4〜5人なので現状維持とのことだ。しかも、月に1人あたり68,000円が収入として入ることになるので、むやみに拡大すると副収入としてあてにする家族が現れ、里親の質が低下するリスクがあるという。

「離島留学生」の中には、東京都出身の生徒もいる。この生徒は、インターネットで調べて、対馬高校に韓国語コースがあることを知り興味を持ったそうだ。しかし、まだ15歳の子供を見ず知らずの土地に送り出すことに父親は猛反対だったという。だが、父親が実際に対馬に来て、思ったほど田舎でなく上便ではないということで安心し、無事入学できたとのことである。

しかし、クラス内では、「島内派」対「島外派」という、対馬出身の生徒と対馬の外から来た生徒とで派閥ができてしまうこともあるそうだ。育った環境の違いから、対立が生じてしまうのであろう。過去には、「離島留学生」がホームシックになり、中退したこともあったそうである。だが、今では、スクールカウンセラーにより、心理的なケアが行われている。

◆厳しいTOPIK(韓国語能力試験): 韓国の大学に進む生徒は4分の1程度

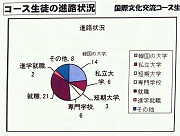

これまでに国際文化交流コースの卒業生は60人おり、うち14人が韓国の大学に留学した。14人の内訳は釜慶大学7人、東亜大学3人、釜山外国語大学4人である。韓国海洋大学に進学した生徒はゼロである。

これまでに国際文化交流コースの卒業生は60人おり、うち14人が韓国の大学に留学した。14人の内訳は釜慶大学7人、東亜大学3人、釜山外国語大学4人である。韓国海洋大学に進学した生徒はゼロである。

国際文化交流コースとしては、もっと多くの生徒を韓国の大学を進学させたいところだが、韓国留学の条件が厳しくなり、以前はなかった韓国政府認定の韓国語能力認定試験(TOPIK)4旧以上が韓国への留学条件となった。このため、実際に留学できるのは全体の4分の1しかいない。TOPIKは一番下が1級、一番上が6級で、1、2級が日常会話レベル、4級は韓国の高校1年生が話すレベルとされている。TOPIKの試験では書き取りや聞き取り問題もあり、総合的な能力を試される。TOPIK4級に昨年度はたった1名しか合格していないという。しかも、TOPIKは福岡まで行かないと受験できないそうだ。このためには多額の交通費がかかり、3万円ほど自己負担しなければならない。県に補助金について相談したが、出すのは難しいとのことだった。

その他の生徒は国内の大学・短大、専門学校へ進学するか、就職する。一番多いのが就職である。だが、高校卒業レベルでは韓国語を生かせる職業はほとんどなく、販売業や旅館のフロントで多少韓国語を使う程度である。対馬に多くの韓国人観光客が来ているとはいえ、求人が生徒たちに来ることはなく、就職する生徒の大半は対馬から流出してしまうそうだ。そのため、せっかく特色あるコースを設置しているのに、対馬にあまり寄与していないことが悩みの種だという。

◆制約が多くイメージが伝わりにくい、国際文化交流コースの広報活動

国際文化交流コースを宣伝する方法の一つはオープンスクールである。 また、全国に向けて募集しているので、島外向けには「離島留学制度」を導入している高校が合同となって、長崎県内や福岡、北九州、遠くは大阪で説明会を開くそうだ。予算の関係で、対馬高校単独では、福岡まで各中学校を訪問して広報活動するにとどまっている。東京や大阪ほどの距離になると、パンフレットの請求があった場合にのみ送っているとのことである。

一方、長崎県の教育委員会が発行する「離島留学制度」のポスターは、各都道府県の教育委員会に送られている。だが、「離島留学制度」に乗ったのでは、どうしても「離島」=上便、というイメージから抜け切れず、このコースの、韓国語・韓国文化中心の教育という前進的なイメージが伝わり難い。県からは、独自の方法でPRするようにも命じられているが、やはり費用が最大のネックとなっているようで、自力でビラを製作するので精一杯だという。これでは、意欲ある中学生やその保護者に、情報は伝わりにくいであろう。

◆国際文化交流コースの教室のなか: 乏しい韓国語や韓国の雰囲気

教室を見せてくださるということで、2年5組の教室へと案内された。このコースの2年生は12人なので、2年5組の教室内には12個の机が並べられている。定員20であるので、定員割れしていることがわかる。

時間割を見ると、韓国に関する授業が確かに週7時間行われている。だが、韓国語や韓国文化を学ぶコースであるのに、貼ってある地図は韓国の地図ではなく日本地図、ハングルもあまり書かれていない。韓国の地図には、竹島/独島が韓国領と表示してあるから、公立学校には貼れないということなのだろうか。しかし、ハングルの反切表や、韓国の風景写真ならば、貼ってもよさそうなものだ。これでは、韓国語や韓国文化を学ぶ意識を生徒に刺激する空間とは言えない。

時間割を見ると、韓国に関する授業が確かに週7時間行われている。だが、韓国語や韓国文化を学ぶコースであるのに、貼ってある地図は韓国の地図ではなく日本地図、ハングルもあまり書かれていない。韓国の地図には、竹島/独島が韓国領と表示してあるから、公立学校には貼れないということなのだろうか。しかし、ハングルの反切表や、韓国の風景写真ならば、貼ってもよさそうなものだ。これでは、韓国語や韓国文化を学ぶ意識を生徒に刺激する空間とは言えない。

韓国語初級の教科書と韓国の歴史の教科書も見せていただいた。1年生は初級の教科書、2年生は中級の教科書で学び、それ以降はプリントで学習するそうだ。また、韓国の歴史の勉強には、河出書房新社の『図説韓国の歴史』を教科書として使用している。

◆評価: 韓国語・韓国文化教育の場としての、より高い戦略性が必要

対馬高校の韓国語を学ぶコースは、それ自体、この地域の歴史と現在の位置をふまえた素晴らしいものである。しかし、県立高校であるため、長崎県教育委員会の制約下から抜け出せず、成果は期待されるほど上がっていない。

まず、マーケティングの発想に欠ける。そもそも長崎県の離島振興策として開始されたため、「離島留学制度」の枠でしかPRできず、「離島留学制度」が前面に出て、独自のセールスポイントを出しにくい。肝心の、韓国語・韓国文化に特化したコースという情報がぼやけ、「離島」から連想される「辺鄙」とか「生活困難」というイメージが先行して、魅力をなくしてしまっている。やはり「韓国」を前面に打ち出さなければ、生徒や保護者を引きつけるものとはならない。

韓国人の視点からすれば、提携している大学もあまり魅力的でない。ソウル大学からもオファーが来ていたのだから、それを受け入れて「真面目に勉強してTOPIK4級を取れば、日本の東大に相当するソウル大学に進むチャンスも開ける」と宣伝することもできたはずである。ソウル大学を卒業できれば、いうまでもなく、韓国の財閥系有力企業への就職が格段に有利だ。県の交流協定に縛られて、対馬高校がそのおいしいオファーに乗れず、全県横並びの選択肢しか生徒に提示できないのは残念である。

また、3年間の勉強で韓国語のエキスパートを養成するという本腰を入れた教育姿勢でもなく、高卒で就職する場合も、韓国語能力を武器にしたルートが、十分確立できていない。

以上のように、長崎県のこのプロジェクトは、発想自体は大変良いが、戦略性が甘く、「離島留学」の枠から出られず、お役所仕事の典型にもなっている。県が自覚して、韓国語・韓国文化教育の場として徹底させる努力を行わないと、魅力が高まらず、コースの定員割れが続くことになる。せっかく長崎県民の血税で作った対馬高校の「国際文化交流コース」であるのだから、抜本的な前向きの改革に期待したい。

対馬高校を出て急な坂を下り、小さな路地を歩いた。国道から少し入ったこの通りにも、石垣がところどころ残り、かつての武家屋敷の広がりを感じさせる。

先ほど車で通った国道沿い、厳原本川沿いを、港の方向に沿って歩くことになった。川沿いには飲食店やホテルが並び、韓国人観光客のためにハングルの案内も書かれている。

武家屋敷の中にある対馬ホテルは、以前からある宿泊施設であるが、そこの駐車場に、韓国の旅行会社の宣伝看板が置かれていた。(株)日本ツアーという釜山の会社で、釜山の市外局番の電話とURLが記載されていた。ハングルで書かれ、対馬だけでは物足りなくなった韓国人に、日本を旅行する際には自分の会社を利用してほしいとアピールしていた。そのそばのツタヤホテルには「Hi Japan様」と韓国人の団体名が書かれ、ツアー客の宿泊先として利用されていた。このように、韓国人の観光客が増えることによって、昔からの地元のホテルも、確実に潤っている。

また、ある海鮮料理店の窓には「海鮮料理の文字の上にハングルが記載されていた。韓国人観光客を誘客しようとする地元料理店の努力が感じられる。

この通りでは、韓国人観光客が対馬の地域経済に寄与している一場面を見ることができた。

ホテルの並びには、パチンコ屋のような外観をした「ICHIRAKU」という韓国人向けの店があり、韓国人が買い物をする様子を見てみたいと思ったが、シャッターが閉まっており、営業していなかった。

小さな路地に入り、市長から紹介された「満なおしという居酒屋に入り、和室へと通された。目立たない場所にあるので、韓国人はあまり来ないそうだ。ここでは近海の魚料理をおまかせでだしてくれる。 豪華な刺身やつみれ、焼サザエ、唐揚げ、イカ飯が提供され、ビールや対馬の酒である「こっぽうもんや「白嶽と一緒にいただいた。やはり新鮮な海の幸は格別である。

全部おまかせで、飲みも込みで1人5,000円という、学生の財布にやさしい会計で感激した。

食事を終えた後、私たちは車に乗って対馬大亜ホテルに戻った。こうして、長かった巡検初日が終わり、翌日に備えて就寝した。