鉄橋を通過してしばらくすると住宅が増える。線路は、8月26日に視察した、中国人街である傅家甸の裏町に沿って敷設されている。車窓からは、平屋建て、壁面はレンガ造りの古びた低層住宅が多く観察された。住宅の屋根にはごみが散乱していた。駅に近付くにつれ、遠景に高層ビルが見え始めるが、市の中心からそれほど遠くない旧中国人街である傅家甸に対しては、資金を投入しての再開発・再整備等は行われず、開発の波及効果が及んでいない。

鉄橋を通過してしばらくすると住宅が増える。線路は、8月26日に視察した、中国人街である傅家甸の裏町に沿って敷設されている。車窓からは、平屋建て、壁面はレンガ造りの古びた低層住宅が多く観察された。住宅の屋根にはごみが散乱していた。駅に近付くにつれ、遠景に高層ビルが見え始めるが、市の中心からそれほど遠くない旧中国人街である傅家甸に対しては、資金を投入しての再開発・再整備等は行われず、開発の波及効果が及んでいない。

9月2日、列車の中で起床した。列車はかつて水運の経路として頻繁に利用された松花江に架かる鉄橋を通過していく。この黒河からハルビンまでの鉄道路線は満洲国時代に建設されており、それを示すかのように、鉄橋のたもとには打ち捨てられたかつての鉄道警備用の施設が残されていた。松花江には土砂運搬船が浮かび、すぐ傍には建設途中の橋も見えた。

鉄橋を通過してしばらくすると住宅が増える。線路は、8月26日に視察した、中国人街である傅家甸の裏町に沿って敷設されている。車窓からは、平屋建て、壁面はレンガ造りの古びた低層住宅が多く観察された。住宅の屋根にはごみが散乱していた。駅に近付くにつれ、遠景に高層ビルが見え始めるが、市の中心からそれほど遠くない旧中国人街である傅家甸に対しては、資金を投入しての再開発・再整備等は行われず、開発の波及効果が及んでいない。

鉄橋を通過してしばらくすると住宅が増える。線路は、8月26日に視察した、中国人街である傅家甸の裏町に沿って敷設されている。車窓からは、平屋建て、壁面はレンガ造りの古びた低層住宅が多く観察された。住宅の屋根にはごみが散乱していた。駅に近付くにつれ、遠景に高層ビルが見え始めるが、市の中心からそれほど遠くない旧中国人街である傅家甸に対しては、資金を投入しての再開発・再整備等は行われず、開発の波及効果が及んでいない。

傅家甸が、現代のハルビンではインナーシティ化していることを、改めて裏付けている。鉄道脇には朝早くから露天商が出ており、中国人街に住む庶民層が買い出しにきているのか、歩いている人の数もぐっと増えた。

傅家甸が、現代のハルビンではインナーシティ化していることを、改めて裏付けている。鉄道脇には朝早くから露天商が出ており、中国人街に住む庶民層が買い出しにきているのか、歩いている人の数もぐっと増えた。

6:30頃、ハルビン駅に到着。観光が目的と思われる多数のロシア人の団体が私たちと同じ列車から吐き出されてきた。ハルビンに空港があるにもかかわらず、ロシア人が飛行機ではなくわざわざ鉄道を利用して旅行をしている。彼らにとっては、広大なロシアの国土の中でわずかしかない国際空港に行き、満州への国際線を利用するより、河を渡って国境を越える方が効率的なのであろう。

2度目のハルビン駅を出ると、早朝にもかかわらず、駅前は駐車場が埋まっており利用者も多い。車に乗り換え、8月26日に視察したロシア時代の建造環境が多く残る紅軍路から中山路を通過する。

その後、私たちの車は、満洲国時代の街路名を今でも引き継ぐ文昌街へと右折していった。 文昌街にはロータリーが設けられており、周辺には、文明街、文化街、文平街、文林街など、頭文字に「文」が付く街路が多く集まっている。頭に「文」がつく街路は、満洲国時代からの名称が、中華人民共和国になってからも改名されず引き続いて使用されているものである。

その後、私たちの車は、満洲国時代の街路名を今でも引き継ぐ文昌街へと右折していった。 文昌街にはロータリーが設けられており、周辺には、文明街、文化街、文平街、文林街など、頭文字に「文」が付く街路が多く集まっている。頭に「文」がつく街路は、満洲国時代からの名称が、中華人民共和国になってからも改名されず引き続いて使用されているものである。

馬家溝と呼ばれるこの一帯は、8月26日に私たちが視察したロシア人行政・居住地区の南、ロシア人最初の入植地である香坊地区の北に位置し、ちょうど帝政ロシア軍の鉄道連帯が配置されていた場所であった。しかし、都市計画のために移転されたのだろうか、1920年になり、ソ連から反革命派の白系ロシア人難民が流入するようになると、住居空間の不足を補うため、行政地区からも近く、未開発であった馬家溝が郊外住宅地として開発された。(越沢明著『哈爾浜の都市計画1898-1945』ちくま学芸文庫2004p34、35、176〜182)

左図:日本占領後の馬家溝(参照) 右図:現在の馬家溝(google earth参照)

だが、ロシアの都市計画が未完のうちに、満洲国が建国され、ハルビンは日本の覇権下に入った。さらに、長春/新京以北の東清鉄道がソ連から日本に売却され、北満への日本の影響力が増し、ハルビンにも日本人がますます多く定住するようになった。そこで、増大する住宅需要に対応するため、ロシアが途中まで実行した都市計画を日本が引き継いで、馬家溝に郊外住宅地が拡張された。この一帯の街路の頭文字を「文」として統一性を持たせているのは、中国と同じ漢字圏の民族である日本がもたらした発想であろう。頭文字が統一されているのは、このとき、日本の単体の開発主体によってこの一帯が住宅開発され、文化的な郊外都市を作ろうとする意欲を示したものと考えられる。

だが、ロシアの都市計画が未完のうちに、満洲国が建国され、ハルビンは日本の覇権下に入った。さらに、長春/新京以北の東清鉄道がソ連から日本に売却され、北満への日本の影響力が増し、ハルビンにも日本人がますます多く定住するようになった。そこで、増大する住宅需要に対応するため、ロシアが途中まで実行した都市計画を日本が引き継いで、馬家溝に郊外住宅地が拡張された。この一帯の街路の頭文字を「文」として統一性を持たせているのは、中国と同じ漢字圏の民族である日本がもたらした発想であろう。頭文字が統一されているのは、このとき、日本の単体の開発主体によってこの一帯が住宅開発され、文化的な郊外都市を作ろうとする意欲を示したものと考えられる。

歩道には朝の通勤・通学の為か、多くの人々が見える。渋滞はしていないものの、市内の交通量は多い。路肩のバス停には列ができ、市内の通勤、通学にはバスが使用されている。使用されているバスの中には、環境負荷が少なく、社会主義国でよく採用されるトロリーバスが目につく。ソ連覇権時代の交通技術の遺産が、ハルビンにも引き継がれていることがわかる。

文昌街をしばらく進み、満洲国時代に日本によって整備され、かつては興満大路と呼ばれていた和光路に入り、松花江公路大橋へと向かう。中心地であるハルビン駅前には、ロシア時代の保存建造物が多いので、高層化はあまりすすんでいなかったが、和光路/興満大路周辺には高層ビルが立ち並び、開発が進んでいる。ガイド氏によると、私たちが通過する松花江公路大橋近辺も、今世紀に入るまでは荒地だったという。だが、現在では周辺には高層ホテルが立ち、住宅街が広がっている。スターリン公園から延長され、河沿いに細長く広がっているリバーサイドパークを越え、対岸へと渡った。

文昌街をしばらく進み、満洲国時代に日本によって整備され、かつては興満大路と呼ばれていた和光路に入り、松花江公路大橋へと向かう。中心地であるハルビン駅前には、ロシア時代の保存建造物が多いので、高層化はあまりすすんでいなかったが、和光路/興満大路周辺には高層ビルが立ち並び、開発が進んでいる。ガイド氏によると、私たちが通過する松花江公路大橋近辺も、今世紀に入るまでは荒地だったという。だが、現在では周辺には高層ホテルが立ち、住宅街が広がっている。スターリン公園から延長され、河沿いに細長く広がっているリバーサイドパークを越え、対岸へと渡った。

松花江公路大橋を渡った対岸は、市内で購入した地図では街路名は記入されているが、建物名は殆ど記載されていない。だが、実際に通り過ぎると、道路は整備され、道脇には建物が連なっている。トラックの販売所等、市内には作りにくい様な大型商店が建つ。都市郊外部分には配置されない様なハルビン市人民政府も対岸にあり、河を越えて、ハルビンは市街地を周辺へ拡大していることがわかる。古い中国人の住宅が立ち並ぶ傅家甸を再開発するよりも、それまで手つかずであった土地が積極的な開発対象になっているようだ。

松花江公路大橋を渡った対岸は、市内で購入した地図では街路名は記入されているが、建物名は殆ど記載されていない。だが、実際に通り過ぎると、道路は整備され、道脇には建物が連なっている。トラックの販売所等、市内には作りにくい様な大型商店が建つ。都市郊外部分には配置されない様なハルビン市人民政府も対岸にあり、河を越えて、ハルビンは市街地を周辺へ拡大していることがわかる。古い中国人の住宅が立ち並ぶ傅家甸を再開発するよりも、それまで手つかずであった土地が積極的な開発対象になっているようだ。

松花江公路大橋から北上し、私たちはハルビンの街を抜けて、大慶へと続く高速道路に入った。

本日のこれからと明日は、ハバロフスクで満洲国の最期を見届けた私たちが、ふたたび戻り、満洲国の終末にかかわるいろいろな様相を、フィールドにおいて理解することを目的としている。

高速道路は、朝早い時間のせいか、車はあまり見受けられない。道路は片側2車線で舗装されているが、路肩には日本のように街灯やSAは整備されていない。直線が延々と続く高速道路周辺はこれまでの巡検で見てきた様なトウモロコシ畑と防風林の単調な景色が広がっていた。

高速道路は、朝早い時間のせいか、車はあまり見受けられない。道路は片側2車線で舗装されているが、路肩には日本のように街灯やSAは整備されていない。直線が延々と続く高速道路周辺はこれまでの巡検で見てきた様なトウモロコシ畑と防風林の単調な景色が広がっていた。

だが、高速に乗り30分程すると、周囲は草原地帯へと変化した。草原地帯では牛が放牧されており、ここでは牧畜業が営まれているようだ。ところどころ、草が禿げて地面が露出しているところもある。それだけではなく周囲には工場、採石場も所々で見受けられた。ガイド氏によれば、この一帯は土壌がアルカリ性で、農作物が育たないため、その代替として、牧畜や採石等がおこなわれているそうだ。満洲の他の地域とは、明らかに地表の様子が異なる。

だが、高速に乗り30分程すると、周囲は草原地帯へと変化した。草原地帯では牛が放牧されており、ここでは牧畜業が営まれているようだ。ところどころ、草が禿げて地面が露出しているところもある。それだけではなく周囲には工場、採石場も所々で見受けられた。ガイド氏によれば、この一帯は土壌がアルカリ性で、農作物が育たないため、その代替として、牧畜や採石等がおこなわれているそうだ。満洲の他の地域とは、明らかに地表の様子が異なる。

大慶付近になると、高速道路脇には巨大な広告が並ぶ。看板の内容は火力発電会社や自動車会社、銀行などさまざまで、道路脇に沿っていくつも立つ。石油関係のスローガンには限られていない。大慶は、石油資源のみに依存している都市ではないようだ。

大慶付近になると、高速道路脇には巨大な広告が並ぶ。看板の内容は火力発電会社や自動車会社、銀行などさまざまで、道路脇に沿っていくつも立つ。石油関係のスローガンには限られていない。大慶は、石油資源のみに依存している都市ではないようだ。

高速道路から降り、大慶市内に入ると、両側三車線のアスファルト舗装の道脇には街路灯が整備され、道脇の植生もきれいに刈り込まれて、手入れがたいへん行き届いている。

暫くすると、手を大きく広げた人をかたどったモニュメントが現れ、すぐ後には「大慶経済技術開発区」と書かれた看板を通過した。この辺りから道の周囲に建物が見えるようになる。建物は道の右側に建っており、住宅はなく、大慶市保安服務や、大慶出口加工区、交易中心、大慶市委員会や、交通銀行などの行政・商業関連施設が並んでいる。建物のいくつかは、実際には新しいにもかかわらず、古典建築様式をさまざまに取り入れ、古く威厳あるように見せようとしていた。

一方で、道路の左側の奥には、完成した高層住宅がまとまって建ち、さらに高層住宅が建築中で、建設用のクレーンが並ぶ。だが、道路脇には高層住宅はまだ建っていない。現段階では、“哈大斉走廊知名情景新〜”と書かれ、高層住宅が美しく立ち並ぶイメージ図が描かれた看板が出ているのみである。こちら側では、まだこれから住宅開発が進んでいくようであった。哈大斉工業走廊(ハルビン・大慶・チチハル、及びこの周辺地域を結び、地域で産業育成を活性化する計画)という複数の都市を繋げる地域計画によって、大慶の不動産価値も上がっているのだろう。

一方で、道路の左側の奥には、完成した高層住宅がまとまって建ち、さらに高層住宅が建築中で、建設用のクレーンが並ぶ。だが、道路脇には高層住宅はまだ建っていない。現段階では、“哈大斉走廊知名情景新〜”と書かれ、高層住宅が美しく立ち並ぶイメージ図が描かれた看板が出ているのみである。こちら側では、まだこれから住宅開発が進んでいくようであった。哈大斉工業走廊(ハルビン・大慶・チチハル、及びこの周辺地域を結び、地域で産業育成を活性化する計画)という複数の都市を繋げる地域計画によって、大慶の不動産価値も上がっているのだろう。

資源依存型経済としての大慶と今後かつて、中華人民共和国の社会主義経済建設に決定的な影響を及ぼした大慶油田は、1959年に石油が発見されて以降、秘密裏に開発がすすんだ(神原達著『中国の石油と天然ガス』アジア経済研究所2002巻頭言)。油田開発のために、主に譲胡路区、龍鳳区、紅崗区の三地区から構成される大慶という都市が建設され、石油に大きく依存した資源を基盤に都市経済が発展してきた。 下図:大慶油田産出量(中国の石油と天然ガス参照) このため、2005年以降からは、“哈大斉工業走廊”(“走廊”とは日本語で言う“回廊”の事でありコリドールの意味)の計画が持ち上がっている。この計画に含まれている大慶では、石油だけでなく、代替産業への転換、産業基盤の多角化が図られている。(「中国・東北地方の経済動向」在瀋陽日本領事館経済班 ) |

共産党委員会前で、私たちは大慶のガイドと合流した。その際、旅行社から情報が伝わったのか、現地のテレビ局を同伴していた。私たちのような日本人が大慶を訪れるのは、まだ珍しいのかも知れない。急遽、予定を変更し、共産党委員会前の時代広場において、テレビ局のインタビューが実施された。

最近整備されたと思しき時代広場は、全面がタイル張りで、巨大画面のテレビや噴水がある。共産党委員会前にあることから、パレ―ドのためもあって、このように整備されているのだろう。これまで他の都市で見てきた、パレード用に公園を整備するという社会主義的発想は、現在でも息づいているようだ。

最近整備されたと思しき時代広場は、全面がタイル張りで、巨大画面のテレビや噴水がある。共産党委員会前にあることから、パレ―ドのためもあって、このように整備されているのだろう。これまで他の都市で見てきた、パレード用に公園を整備するという社会主義的発想は、現在でも息づいているようだ。

公園は、タイルだけでなく木々と湖に覆われ、公園内では凧をあげる市民も見られた。入り口部分の植生は、「時代広場」の文字にきれいに刈り込まれ、入念に管理されているようであった。

ガイド氏に連れられ、自然資源豊かな大慶の観光名所の一つである「胞子」と呼ばれる市内に複数ある湖のうちのひとつを背景にして撮影するため、公園内にある万宝湖へと向かう。地面に噴水が埋設されていて、その噴水が突然噴射し始め、公園内を歩いている最中のゼミ生一同がずぶぬれになってしまうハプニングが発生した。

ガイド氏に連れられ、自然資源豊かな大慶の観光名所の一つである「胞子」と呼ばれる市内に複数ある湖のうちのひとつを背景にして撮影するため、公園内にある万宝湖へと向かう。地面に噴水が埋設されていて、その噴水が突然噴射し始め、公園内を歩いている最中のゼミ生一同がずぶぬれになってしまうハプニングが発生した。

インタビューは和やかな雰囲気の中、進められていった。先方の大きな関心は、大慶を観光地化したとき、日本人観光客を誘致する方法である。ゼミ生に対するインタビューでは、大慶の印象や、また訪れたいか等を尋ねられた。石油産業や工業についてではなく、風景や雰囲気等、大慶のイメージをきかれ、ゼミ生は質問に対する回答を事前に打ち合わせ、大慶に対して好印象を持ったように回答することにした。大慶の関係者が日本人観光客の誘致に積極的な姿勢を取っていることが、ひしひし伝わってきた。

インタビューは和やかな雰囲気の中、進められていった。先方の大きな関心は、大慶を観光地化したとき、日本人観光客を誘致する方法である。ゼミ生に対するインタビューでは、大慶の印象や、また訪れたいか等を尋ねられた。石油産業や工業についてではなく、風景や雰囲気等、大慶のイメージをきかれ、ゼミ生は質問に対する回答を事前に打ち合わせ、大慶に対して好印象を持ったように回答することにした。大慶の関係者が日本人観光客の誘致に積極的な姿勢を取っていることが、ひしひし伝わってきた。

先述の通り、大慶は石油に依存する資源依存型経済であった。石油があるうちは繁栄が約束されているが、石油もいつかは枯渇する。現に、大慶の石油採出量は増産の努力にも関わらず年々減産傾向にある。もし、大慶が石油に依存したままであれば、石油が枯渇すると同時に地域経済が衰退する。そうなる前に、都市の繁栄維持のため、産業の多角化が必要とされる。この多角化の戦略の中に、観光業が位置づけられているのだろう。そして、日本人も顧客としてターゲットになっているということだ。

だが、果たして日本人はここに来るだろうか? ハルビン周辺にやってくる日本人観光客の多くは、満洲国時代のノスタルジー(ヘリテイジ)ツーリズムを動機としている。大慶は、ノスタルジーツーリズムの為にこの地を訪れる日本人にとってどのようにうつるであろうか。ノスタルジーツーリズムの主な目的の一つは、いかに昔の日本が中国大陸で大きい仕事をしたのか、過去の栄光を見物することである。他方、大慶と日本との繋がりは、大慶の石油を日本が発見していたら日本と満洲国の運命は変ったかもしれなかった、という「歴史のIF」にもとづく希薄なものにすぎない。事実として、日本は石油を発見できず、それが敗戦と満洲国崩壊の原因のひとつになったのであるから、これは、栄光というより失敗の歴史である。

大慶は、多角化の一環として観光業にも注力している。日本人が好きそうな温泉リゾートもできているらしい。時代広場付近に遊園地が設置され、街並みが整備されている事も、観光開発の意図の表れかもしれない。かといって、池や遊園地、温泉リゾート、美しい街並みだけでは、満州にノスタルジーツーリズムでやってくる日本人観光客を呼び込むことは難しいであろう。

大慶は、多角化の一環として観光業にも注力している。日本人が好きそうな温泉リゾートもできているらしい。時代広場付近に遊園地が設置され、街並みが整備されている事も、観光開発の意図の表れかもしれない。かといって、池や遊園地、温泉リゾート、美しい街並みだけでは、満州にノスタルジーツーリズムでやってくる日本人観光客を呼び込むことは難しいであろう。

予定外のインタビューを終えると、私たちは、大慶の石油採掘の現場を視察するために時代広場を離れ、石油ポンプ井戸の視察へ向かった。

大慶における歴史のIF歴史とは、多くのオプションの中から、さまざまの主体が選り出し編んだcontingentなストーリーであって、その下には、選択されず、現実の歴史とならなかったIFが無数に埋もれている。そのような「歴史のIF」の一つを、大慶について掘り起こしてみた。 太平洋戦争以前、日本は国内油田だけでは石油需要に追い付かず、アメリカ等の諸外国に石油供給を依存していた。このころ日本は、日露戦争の結果ロシアから獲得した満洲地域の権益にあきたらず、華中・華南へと覇権を拡大することで、上海租借地等、英米仏などがそれまで中国大陸に確保していた権益を脅かし、ブロック経済のもとで他国の権益には干渉しないという帝国主義列強間の原則を破って侵略を進めていた。このため、諸外国によって、日本に、中国大陸からの撤退要求がつきつけられた。その際、日本を圧迫する外交カードの一つとして石油が使われ、石油禁輸が実施された。 日本も、もちろんこの現状に甘んじていたわけではなく、覇権下にあった満洲国内で海外への石油依存体制を改善するべく油田の探索を行った。探索対象には大慶も含まれており、地下500mまで試掘がなされたが、ついに発見することはできなかった。 日本軍部は、石油禁輸により陥った窮地を打開しようと、ナチドイツのアングロサクソン包囲戦略に乗って対米英開戦に動き、真珠湾を攻撃した。だが、本来勝ち目のない戦争は、広島・長崎への原爆投下とともに、日本の惨めな敗戦で終末を迎えた。満洲国は崩壊し、膨大な埋蔵量の石油は、中国共産党へと引き継がれた(西園寺公一著『ペンとカメラの北京・東北紀行―荒野に開発された大慶油田―』徳間書店1985、p64)。 満州の覇権が中国共産党に移ったあとも、すぐに大慶で油田が発見されたわけではない。中国の蘭州、玉門等においてソ連からの資材、技術協力によって1950年代に油田開発が行われ、中国の石油開発に対する知識と経験が蓄積された。また、資材や技術に限らずソ連は石油供給も行い、中国共産党の石油分野での発展を包括的にサポートした(神原達著『中国の石油と天然ガス』アジア経済研究所2002p10〜14)。しかし、1956年にフルシチョフが「スターリン批判」を行ったことで、友好関係にあった中国とソ連は対立した。1959年、ソ連からの石油供給、技術協力がなくなり、中国の石油調達が危機に瀕した状況下、中国独力で地下1000mまで掘り進んだ結果、大慶の松基3号井で油田が発見・確認された。中華人民共和国は自力で重要な資源基盤を確立し、社会主義経済を軌道に乗せた。 もし、巨大な埋蔵量を秘めた大慶油田が中国共産党ではなく、日本覇権下の満州国のもとで発見されていたならば、米国は石油を対日外交カードに使えなくなり、日本において、対英米開戦への誘因ははるかに弱まっていたであろう。当時日本に根強く存在した開戦回避派が力を得て、戦争は起こらず、日本が惨めな敗戦を蒙ることもなかったかもしれない。その結果、満洲国はより長く存続したであろう。 そのように考えると、大慶の石油が、歴史を現在とは大きく書き換える力を持っていたことは間違いない。 |

油田が広範囲に広がる大慶には、大規模な油井が一ケ所だけあるのではなく、広範囲に多数の油井が広がっている。

車内で地元のガイド氏から、大慶における石油掘削機械の説明を受ける。大慶にある機械は別名で、“叩頭マシーン”と呼ばれる。ポンプの動きが、皇帝などに対して、額を床につけて礼をする姿に似ている事からつけられた名称で、このポンプ井で現在は石油を全自動で採出している。

車内で地元のガイド氏から、大慶における石油掘削機械の説明を受ける。大慶にある機械は別名で、“叩頭マシーン”と呼ばれる。ポンプの動きが、皇帝などに対して、額を床につけて礼をする姿に似ている事からつけられた名称で、このポンプ井で現在は石油を全自動で採出している。

説明を聞きながら車窓を眺めると、道脇に林立している社会主義住宅の中に置かれた叩頭マシーンが車窓から見えてくる。石油の採掘のため、叩頭マシーンが町中のそこここに配置されており、世紀大道から住宅街へと続く脇道の中央にもポンプ井があった。明らかに交通の邪魔にもかかわらず、緑のフェンスに囲われて、石油を採掘している。他にも歩道の並木の中で駆動しているポンプ井もある。道の途中や歩道などにあるポンプ井は小規模なものだが、ジャンクション付近の公園では大規模なマシーンが設置されている。機械の大きさは必ずしも一定ではなく、場所によって大きさの異なる機械が配置されているようだ。機械数の比率としては、大きいものが少なく、小さい叩頭マシーンのほうが圧倒的に多い。ポンプのモーターの速度は一定でなく、それぞれ異なり、安定生産の為に調整されていた。街中にはパイプラインを見かける事はなく、ポンプ井周辺には監視所なども見かけられない。油田等の重要な資源の採取場は一般的には見せてもらえないものだが、大慶ではいまやほぼ完全に開放していた。

説明を聞きながら車窓を眺めると、道脇に林立している社会主義住宅の中に置かれた叩頭マシーンが車窓から見えてくる。石油の採掘のため、叩頭マシーンが町中のそこここに配置されており、世紀大道から住宅街へと続く脇道の中央にもポンプ井があった。明らかに交通の邪魔にもかかわらず、緑のフェンスに囲われて、石油を採掘している。他にも歩道の並木の中で駆動しているポンプ井もある。道の途中や歩道などにあるポンプ井は小規模なものだが、ジャンクション付近の公園では大規模なマシーンが設置されている。機械の大きさは必ずしも一定ではなく、場所によって大きさの異なる機械が配置されているようだ。機械数の比率としては、大きいものが少なく、小さい叩頭マシーンのほうが圧倒的に多い。ポンプのモーターの速度は一定でなく、それぞれ異なり、安定生産の為に調整されていた。街中にはパイプラインを見かける事はなく、ポンプ井周辺には監視所なども見かけられない。油田等の重要な資源の採取場は一般的には見せてもらえないものだが、大慶ではいまやほぼ完全に開放していた。

世紀大道を左折すると、これまでとは異なり、道には小さなバラック状の建物の中に自動車やバイクの修理工場が広がる。このあたりにはバラックだけで、近代的な高層ビルなどが立ち並んでおらず、開発から取り残されているようであった。バラックが並ぶ地帯の中、燃料公司とかかれた企業の脇の砂利道を進み、ポンプ井が集積している場所に到着した。

世紀大道を左折すると、これまでとは異なり、道には小さなバラック状の建物の中に自動車やバイクの修理工場が広がる。このあたりにはバラックだけで、近代的な高層ビルなどが立ち並んでおらず、開発から取り残されているようであった。バラックが並ぶ地帯の中、燃料公司とかかれた企業の脇の砂利道を進み、ポンプ井が集積している場所に到着した。

道を通るのに許可が必要なわけでもなく、機械を保護するための囲いがあるわけではなく、荒野の中に小さなポンプ井が数多く並ぶ。周囲を見渡すと、付近にはタンクがいくつも並ぶ石油貯蔵施設があった。一旦採掘された石油は地下のパイプランを通じてこのような場所に集められ、それから精製工場まで運搬されるのだ。街中にポンプ井が日常風景としてあり、大慶では都市が石油とともに発展し、石油が重視され、人々の生活に深く根付いていることを物語っているようであった。

道を通るのに許可が必要なわけでもなく、機械を保護するための囲いがあるわけではなく、荒野の中に小さなポンプ井が数多く並ぶ。周囲を見渡すと、付近にはタンクがいくつも並ぶ石油貯蔵施設があった。一旦採掘された石油は地下のパイプランを通じてこのような場所に集められ、それから精製工場まで運搬されるのだ。街中にポンプ井が日常風景としてあり、大慶では都市が石油とともに発展し、石油が重視され、人々の生活に深く根付いていることを物語っているようであった。

叩頭マシーンの視察を終えた後、車に乗り込み、すぐに大慶油田歴史陳列館へと移動した。しかし、ガイドが大慶油田歴史陳列館ではなく、別の鉄人記念館へと向かおうとした為、大幅に時間をロスして世紀大道沿いに建つ大慶歴史陳列館に到着した。

叩頭マシーンの視察を終えた後、車に乗り込み、すぐに大慶油田歴史陳列館へと移動した。しかし、ガイドが大慶油田歴史陳列館ではなく、別の鉄人記念館へと向かおうとした為、大幅に時間をロスして世紀大道沿いに建つ大慶歴史陳列館に到着した。

ここは、かつて共産党が大慶の石油採掘を指揮していた本部跡に、2006年に開館された博物館である。バスを降りた博物館の入口すぐの壁面には数多くのプレートが飾られていた。2009年5月には、全国愛国主義教育示範基地に認定されている。

正面から見ると、平屋建ての建物の外装に汚れはなく、足元にはタイルが敷き詰められ、きれいに整備されている。建物中央入口から本館入口まで、大慶油田が発見された1959年から毎年の出来事が刻み込まれた銅板が続き、途中には、バルブがモチーフとなった銅像が飾られている。年表の終点である陳列館入口には“歳月大慶”と大きく示されている。この博物館では、8つのテーマによって館内の展示が分けられている。そのうちの「歳月、大慶」「松遼●雷」(●の中にはりっしんべんに京という漢字が入る。)「大慶赤子、油田脊梁」「大慶精神、民族之魂」「巨大貢献、卓越品牌」「春風沐雨、光耀征程」の6つの項目の中では、1959年に大慶に油田が発見される以前の調査段階から現在までの油田、そして現在に至るまでに大きく貢献した大慶の労働者達の歴史を展示している。また、大慶の油田の開発にかかわった労働者が共産党の信念にのっとりいかに苦難を乗り越え、大慶の発展に貢献したのかがテーマになっていた。予定外のインタビューや道迷いのため列車の時間が迫ってしまい、駆け足で全体を視察した。

館内入ってすぐの所には、大慶の発展の歴史が主に取り上げられている。中ソ論争によって、油田開発技術・石油の提供を受けていたソ連と対立、中国の石油供給は危機に瀕した。この状況下で油井を探索し続け、1959年の国慶節前に、中国の独力で大慶の松基3号井で石油が確認された。採出した石油を初めて蒸気機関車で運び出す際の労働者の達成感が伝わってくるような油絵が展示され、この勝利を象徴していた。

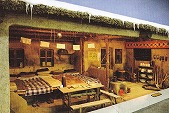

石油が確認されると、中国は大慶の油田開発を国策として、労働者や機械を一挙につぎ込む“会戦方式”によって荒涼とした大地を開発した。大量の労働者や開発資材が大慶に集められた。最初は何もなく、東北部の寒冷な気候に耐えうる家の建設から食料の確保まで、すべて労働者による自給自足の生活を強いられた。開発開始当時の過酷な生活風景を再現するため、当時の家屋とそこに住む労働者が館内に再現されていた。

石油が確認されると、中国は大慶の油田開発を国策として、労働者や機械を一挙につぎ込む“会戦方式”によって荒涼とした大地を開発した。大量の労働者や開発資材が大慶に集められた。最初は何もなく、東北部の寒冷な気候に耐えうる家の建設から食料の確保まで、すべて労働者による自給自足の生活を強いられた。開発開始当時の過酷な生活風景を再現するため、当時の家屋とそこに住む労働者が館内に再現されていた。

博物館は、大慶に石油が埋蔵されていることを予言した中国人地質学者の肖像、労働者や技術者たちが問題について会議をしている場面の写真、労働者が使用していた多数の生活用具、採掘道具等を説明付きで詳細に展示することで、大慶油田が、技術に関しても他国の技術監督を使わず、中国人の集団的な努力による独力開発だったことを強調していた。そして現地の労働者や技術者が開発に際して発生する技術的な問題を自助努力で解決した展示などが目についた。たとえば、攪拌機のない中で、自らが泥の中に飛びこんで攪拌を行った“鉄人”王進喜等の数々の労働者が増産に果たした貢献が強調され、名前とともに写真を張り出し英雄として讃えられていた。そして、当時の書類の数々とならんで、労働者達が読んでボロボロになった『毛主席語録』が展示されていた。

博物館は、大慶に石油が埋蔵されていることを予言した中国人地質学者の肖像、労働者や技術者たちが問題について会議をしている場面の写真、労働者が使用していた多数の生活用具、採掘道具等を説明付きで詳細に展示することで、大慶油田が、技術に関しても他国の技術監督を使わず、中国人の集団的な努力による独力開発だったことを強調していた。そして現地の労働者や技術者が開発に際して発生する技術的な問題を自助努力で解決した展示などが目についた。たとえば、攪拌機のない中で、自らが泥の中に飛びこんで攪拌を行った“鉄人”王進喜等の数々の労働者が増産に果たした貢献が強調され、名前とともに写真を張り出し英雄として讃えられていた。そして、当時の書類の数々とならんで、労働者達が読んでボロボロになった『毛主席語録』が展示されていた。

博物館は、中国語のパネルや絵によって、これらの大慶開発に際する労働者の苦労の歴史を臨場感たっぷりに表現していた。最後には「油田、百年」・「百年油田暢想」の2つの部分で、大慶油田の概要と化学工業の生産計画、対外開放路線を打ち出して以降の石油輸出に関する対外関係、2060年まで、将来まで安定的な生産を維持するという長期展望について、パネルや図表で述べていた。

一方、博物館は、日本が満州に覇権を及ぼしていた時代に日本が大慶を試掘した事は一言も触れられず、第二次大戦以降の当時ソ連から提供されていた石油探鉱技術などソ連との技術的な関係も無視されていた。毛主席の「自力更生」を導きとし、あくまで中国人が独自で探索・発見・開発を行い大慶の油田の現在の繁栄をもたらした、というストーリーが強調されていた。そして、この大慶開発成功を担った労働者を称賛する事を通じ、それを支えた中国共産党の指導的精神がアピールされていた。このように大々的に毛沢東思想が取り上げられている事から、共産党の思想が現在の中国においても公的なイデオロギーである事を見せつけられた。

時間がないため、併設されているシアターを視察することが出来ず、博物館を後にした。

一方、博物館は、日本が満州に覇権を及ぼしていた時代に日本が大慶を試掘した事は一言も触れられず、第二次大戦以降の当時ソ連から提供されていた石油探鉱技術などソ連との技術的な関係も無視されていた。毛主席の「自力更生」を導きとし、あくまで中国人が独自で探索・発見・開発を行い大慶の油田の現在の繁栄をもたらした、というストーリーが強調されていた。そして、この大慶開発成功を担った労働者を称賛する事を通じ、それを支えた中国共産党の指導的精神がアピールされていた。このように大々的に毛沢東思想が取り上げられている事から、共産党の思想が現在の中国においても公的なイデオロギーである事を見せつけられた。

時間がないため、併設されているシアターを視察することが出来ず、博物館を後にした。

※本節内、先頭写真以外は大慶油田歴史陳列館パンフレットより抜粋

列車の時間が迫っているため、私たちの車は譲胡路駅へと急いだ。だが、ガイドは現地の人でないのか、駅への道筋をよくしらない。とりあえず博物館前から鉄人路を直進した。この付近は大慶の旧市街で、道脇には、開発区で見たような高層ビルではなく、社会主義住宅が並ぶ。

しばらく行くと、市内で看板を数多く目にした大慶油田有限責任公司の本社ビルが見えた。先述のように、大慶は社会主義建設のため国策として開発され、大慶油田は、以前は国営であったが、現在では名目上は民営化されている。建物前には、中国国旗の掲げられた大きな広場があり、植え込みは整えられている。建物は、大慶における石油産業の重要性をそのまま示すどっしりとした巨大なビルで、外装も汚れがない。

しばらく行くと、市内で看板を数多く目にした大慶油田有限責任公司の本社ビルが見えた。先述のように、大慶は社会主義建設のため国策として開発され、大慶油田は、以前は国営であったが、現在では名目上は民営化されている。建物前には、中国国旗の掲げられた大きな広場があり、植え込みは整えられている。建物は、大慶における石油産業の重要性をそのまま示すどっしりとした巨大なビルで、外装も汚れがない。

鉄人路から中央大街に合流し、北上するあたりには高層住宅が立ち並び、整備された街区となる。ロータリーには、“愛国”、“創業”等のスローガンが掲げられていた。ロータリーを抜けると、道の両脇には高いビルは見えなくなる。代わりに二階建ての住宅の一階部分に商店や企業の事務所等が入り二階部分を居住スペースとする建物が道脇に並ぶ旧市街となる。このように、大慶の新市街は、旧市街の再開発ではなく、周辺の空き地を使って行われている。

鉄人路から中央大街に合流し、北上するあたりには高層住宅が立ち並び、整備された街区となる。ロータリーには、“愛国”、“創業”等のスローガンが掲げられていた。ロータリーを抜けると、道の両脇には高いビルは見えなくなる。代わりに二階建ての住宅の一階部分に商店や企業の事務所等が入り二階部分を居住スペースとする建物が道脇に並ぶ旧市街となる。このように、大慶の新市街は、旧市街の再開発ではなく、周辺の空き地を使って行われている。

中央大街が、モスクワとウラジオストクをつないだ、かつての東清鉄道の一部であった鉄道線路をまたぎ、慶虹路と合流する地点で右折すると、ついに駅が見えてきた。

駅に到着するとすぐに荷物を持ち、乗車手続きをする。駅の入り口では恒例の荷物検査があった。これまでの旅程ではスムーズに通過していたが、今回はゼミ生のうちの一人の荷物が引っ掛かった。検査官の疑惑の対象となったのは消臭剤の入っているスプレー缶であった。説明しようにも検査官は一向に耳を傾けてはくれない。時間がないためスプレー缶を捨て、待合所になんとか入れてもらう。ハルビンや長春のように外国人が多く訪れる土地ではないためか、珍しい外国人に対して監視の目は厳しかった。

駅に到着するとすぐに荷物を持ち、乗車手続きをする。駅の入り口では恒例の荷物検査があった。これまでの旅程ではスムーズに通過していたが、今回はゼミ生のうちの一人の荷物が引っ掛かった。検査官の疑惑の対象となったのは消臭剤の入っているスプレー缶であった。説明しようにも検査官は一向に耳を傾けてはくれない。時間がないためスプレー缶を捨て、待合所になんとか入れてもらう。ハルビンや長春のように外国人が多く訪れる土地ではないためか、珍しい外国人に対して監視の目は厳しかった。

駅舎はロビーと待合所が一緒になっていた。広い駅舎の中では、カジュアルな服装の人々が、袋に詰めた大きな荷物を持って改札が開くのを待っている。すぐに改札を通り過ぎ、私たちは入線してきたハルビン発白城経由ウランホト行の列車に乗り込んだ。

駅舎はロビーと待合所が一緒になっていた。広い駅舎の中では、カジュアルな服装の人々が、袋に詰めた大きな荷物を持って改札が開くのを待っている。すぐに改札を通り過ぎ、私たちは入線してきたハルビン発白城経由ウランホト行の列車に乗り込んだ。

ここで、これまでハルビンからロシア視察の日程以外、ずっと同行していたガイドのダンさんと分かれ、列車で一路、葛根廟を目指す。昼行列車であるにも関わらず、私たちの乗車する車両は、夜行列車でこれまでよく利用してきたコンパートメントタイプの寝台車であった。幹線鉄道においては日本の新幹線のような座席の軟座車(一等)が使用されるが、支線に関しては、寝台のコンパートメントを優等車両として使うのが一般的である。

列車は、駅を出るとすぐに第二次世界大戦以降に中国によって譲胡路駅と大安北駅とを結んで建設された産業鉄道へと入り、工業地帯をつらぬいて南下をはじめた。

大慶の油田とそれに関連する工業生産機能は広い範囲に延びており、列車の走る鉄道沿線には、いつまでも工業景観が点在している。

大慶の油田とそれに関連する工業生産機能は広い範囲に延びており、列車の走る鉄道沿線には、いつまでも工業景観が点在している。

左図:産業鉄道と油田地帯(中国の石油と天然ガス参照)

工業は大慶に学べ大慶油田の生産が本格的に開始された当初、石油は鉄道で輸送されていた。しかし、70年代以降に大連へのパイプラインが敷設され、パイプライン経由でも石油が輸送されるようになった。 大慶は、石油を採掘し送り出すだけではなく、石油を精製・加工して付加価値を高めて送り出す原料地立地の工場が多数あり、特に石油精製・化学産業が盛んである。一時期は「工業は大慶に学べ」というスローガンがあったほどで、大慶は、自力更生を目指す中国経済を支える工業のモデル都市となっていた。(神原達著『中国の石油と天然ガス』アジア経済研究所2002 p21〜22)

参考文献;神原達編『中国の石油産業』アジア経済研究所1991 |

駅を出てすぐ、進行方向左側に、大慶市内で見た社会主義住宅とは異なり、数家族が居住する日本の長屋のような平屋の粗末な家が並んでいるのが見えた。大慶の整然とした街並みとは違い、屋根の青い平屋の建物の間にはゴミやスクラップが放置され荒れている。野菜を栽培し生活の足しにしている家庭もあった。この工業地帯の労働者たちの家なのだろう。この集落を過ぎ、農地を挟んでしばらくすると、また同じように屋根が青色の建物が並ぶ集落が見えてきた。ここでは先ほどとは異なり、建物は平屋ばかりでなくビルも建ち並ぶ。その中には工場や煙突が見え、工業地帯に入ったようだった。

駅を出てすぐ、進行方向左側に、大慶市内で見た社会主義住宅とは異なり、数家族が居住する日本の長屋のような平屋の粗末な家が並んでいるのが見えた。大慶の整然とした街並みとは違い、屋根の青い平屋の建物の間にはゴミやスクラップが放置され荒れている。野菜を栽培し生活の足しにしている家庭もあった。この工業地帯の労働者たちの家なのだろう。この集落を過ぎ、農地を挟んでしばらくすると、また同じように屋根が青色の建物が並ぶ集落が見えてきた。ここでは先ほどとは異なり、建物は平屋ばかりでなくビルも建ち並ぶ。その中には工場や煙突が見え、工業地帯に入ったようだった。

線路から少し離れた所には、石油化学コンビナートが望める。コンビナートのある一角へ鉄道が途中で分岐し、伸びている。この引込線上には,石油輸送タンク・液化ガス運搬用の車両が数多く停められていた。いまだに石油などの輸送に関してパイプラインだけでなく、鉄道も利用されているようだ。また、引込線に石油輸送タンク車両がある事から、コンビナートでは石油精製も行われているのだろう。

線路から少し離れた所には、石油化学コンビナートが望める。コンビナートのある一角へ鉄道が途中で分岐し、伸びている。この引込線上には,石油輸送タンク・液化ガス運搬用の車両が数多く停められていた。いまだに石油などの輸送に関してパイプラインだけでなく、鉄道も利用されているようだ。また、引込線に石油輸送タンク車両がある事から、コンビナートでは石油精製も行われているのだろう。

他の駅の周辺でも同様に、本線から引込線が伸びており、線路上には石油輸送用の車両が置かれている。引込線の先には同じく工場群、もしくは石油タンクが並び、石油関連施設が集積している。駅周辺には工場が集積しており、それに付随するように街が形成されている。駅付近に街が作られるため、駅を出てしばらくすると街並みが途切れ、次の駅が出てくるまでは草原が広がって、そこではポンプ井が動き続けている。

他の駅の周辺でも同様に、本線から引込線が伸びており、線路上には石油輸送用の車両が置かれている。引込線の先には同じく工場群、もしくは石油タンクが並び、石油関連施設が集積している。駅周辺には工場が集積しており、それに付随するように街が形成されている。駅付近に街が作られるため、駅を出てしばらくすると街並みが途切れ、次の駅が出てくるまでは草原が広がって、そこではポンプ井が動き続けている。

広い荒野の中でもパイプラインは地下に設置されており、地表に出ているポンプはわずかであった。地表に出ているパイプラインは、鉄道駅付近に並ぶ巨大な石油タンクへと繋がっていた。駅と駅の荒野には、ポンプ井が並び放牧がされているだけで、人を見ることは殆どなかった。また、途中駅には、石油関連施設だけでなく、砕石場や、大量の木材を積載した車両もあった。

広い荒野の中でもパイプラインは地下に設置されており、地表に出ているポンプはわずかであった。地表に出ているパイプラインは、鉄道駅付近に並ぶ巨大な石油タンクへと繋がっていた。駅と駅の荒野には、ポンプ井が並び放牧がされているだけで、人を見ることは殆どなかった。また、途中駅には、石油関連施設だけでなく、砕石場や、大量の木材を積載した車両もあった。

このように、大慶の工業地帯は、一ヶ所の工業集積だけではなく、鉄道によって繋がれた駅付近に集積した工場の広域にわたる集まりから成り立っている。大慶の油田群が数々の分散した油田から形成されている様に、工業機能も、駅付近に集積した工場群によって成り立ち、それを産業鉄道が空間統合しているのである。

このように、大慶の工業地帯は、一ヶ所の工業集積だけではなく、鉄道によって繋がれた駅付近に集積した工場の広域にわたる集まりから成り立っている。大慶の油田群が数々の分散した油田から形成されている様に、工業機能も、駅付近に集積した工場群によって成り立ち、それを産業鉄道が空間統合しているのである。

私たちは昼食をとっていなかったので、車内販売員が回ってきた際にカップ麺を購入した。他には、ハルビン名物のソーセージや清涼飲料水しかなく、商品のレパートリーは少ない。服装などから判断すると少なくともこの路線には、日本のように仕事の為に鉄道を利用して移動する人は少ないようであった。車両内での人々の過ごし方も、快適なコンパートメントの中で周囲の乗客はミカンなどを持ち込んでコンパートメント内で長時間の旅をリラックスして過ごしていた。

列車は、大安北駅に到着した。ここで列車は、中国が建設した産業鉄道から、満洲国時代に当時の首都であった新京/長春と蒙古族の地方とを結ぶため建設された京白線に乗り入れる。大安北駅は、東西南北に走る鉄道の結節点となっており、乗降車数も多く駅舎も立派である。

列車は、大安北駅に到着した。ここで列車は、中国が建設した産業鉄道から、満洲国時代に当時の首都であった新京/長春と蒙古族の地方とを結ぶため建設された京白線に乗り入れる。大安北駅は、東西南北に走る鉄道の結節点となっており、乗降車数も多く駅舎も立派である。

大安北駅を出発した列車は、西に向かって移動していく。油田分布図を参照すると、大慶の油田群は大安北駅周辺までである。車窓風景も、見慣れたポンプ井の数が少なくなっていき、代わりに緑が増え始め、農地が多くなってきた。土壌のありさまと石油の埋蔵とは、密接な関係があることがわかる。

大安北駅を出発した列車は、西に向かって移動していく。油田分布図を参照すると、大慶の油田群は大安北駅周辺までである。車窓風景も、見慣れたポンプ井の数が少なくなっていき、代わりに緑が増え始め、農地が多くなってきた。土壌のありさまと石油の埋蔵とは、密接な関係があることがわかる。

周囲に完全にポンプ井が見えなくなると、列車は白城/白城子駅に到着した。

白城/白城子駅は、満洲国成立以前、日本と満州の覇権を争った奉天軍閥が建設した「満鉄包囲線」の途中駅である。もはや対抗的な意味を失ったかつての包囲線は、未だに電化もされておらず、旧南満州鉄道本線にくらべて、のんびりした趣きであった。

私たちの列車は、西方の内蒙古自治区ウランホトに向かうため、満洲国建国以前に建設されていた満鉄包囲線の駅に後から合流させるため無理やりつけた急カーブを通過していった。

車窓から街を見ると、白城/白城子の街には巨大な穀物倉庫等が見られ、駅周辺には農地が広がり、昔も今も農産物の集散地となっているようであった。平屋が多い中にも社会主義住宅が建ち、建設用のクレーンも見える。

車窓から街を見ると、白城/白城子の街には巨大な穀物倉庫等が見られ、駅周辺には農地が広がり、昔も今も農産物の集散地となっているようであった。平屋が多い中にも社会主義住宅が建ち、建設用のクレーンも見える。

白城/白城子を過ぎると、周囲は農地ばかりになり、駅周辺の住宅も平屋建ての煉瓦造りのものが増えていく。しかし、落ち着いた農村景観は、チャムス近郊のような、そこかしこに建てられた風力発電機で台無しにされてしまっていた。

白城/白城子を過ぎると、周囲は農地ばかりになり、駅周辺の住宅も平屋建ての煉瓦造りのものが増えていく。しかし、落ち着いた農村景観は、チャムス近郊のような、そこかしこに建てられた風力発電機で台無しにされてしまっていた。

17時30分、約五時間のあいだ列車に揺られ、私たちは葛根廟駅に到着した。駅名を表示する看板には、中国語だけでなく、蒙古文字が記載され、内蒙古自治区に入ったことを実感する。葛根廟駅は、ピンクの壁に青い屋根の平屋建ての小さな建物であり、駅と外は鉄柵で仕切られているだけであった。

17時30分、約五時間のあいだ列車に揺られ、私たちは葛根廟駅に到着した。駅名を表示する看板には、中国語だけでなく、蒙古文字が記載され、内蒙古自治区に入ったことを実感する。葛根廟駅は、ピンクの壁に青い屋根の平屋建ての小さな建物であり、駅と外は鉄柵で仕切られているだけであった。

今回、私たちが葛根廟を訪問した理由は、1945年8月、追ってくる侵攻ソ連軍から逃れて、ウランホト/興安から避難のため移動していた大量の民間人がこの葛根廟でソ連軍によって虐殺された葛根廟事件の地を訪れることにある。避難する日本人の通った道筋を我々も歩くことで、当時の追体験をしようというのである。

すでに、陽は傾きかけている。私たちが列車を降りると、女性のガイド氏の馬さんが待っていた、彼女は、ウランホト/興安に日本語ガイドがいないため、大連からわざわざわれわれのために来てくれたという。8月19日に私たちが視察した大連の外国語学院といい、非常に日本語が堪能で、中国ガイドには珍しく親切で配慮のいきとどく方であった。

改札をぬけた。駅前には商店や飲食店が並ぶ。二階建ての建物は駅前のみであり、それ以外は平屋建てに商店がいくつも入っている。駅前の道には電灯が設置されていた。

改札をぬけた。駅前には商店や飲食店が並ぶ。二階建ての建物は駅前のみであり、それ以外は平屋建てに商店がいくつも入っている。駅前の道には電灯が設置されていた。

私たちはすぐに駅前に停めたバスに乗り込んだ。本日は日暮が迫ってきたため、葛根廟駅周辺に残る日本関連施設のみを視察することになった。

駅前を離れるとすぐに民家が無くなり、木々が生い茂る。途中に一軒、庭で作物を栽培している煉瓦造りの平屋を見つける。この家の前には電線があり、アンテナも設置されていた。

駅前を離れるとすぐに民家が無くなり、木々が生い茂る。途中に一軒、庭で作物を栽培している煉瓦造りの平屋を見つける。この家の前には電線があり、アンテナも設置されていた。

しばらく道を進むと、途中からはバスで入れない小道になった。そのため、用意されていた別の乗用車に分乗して移動を続けた。しかし、とうとう車の行けない道となったので、途中で車を降り、先ほどまで私たちが乗ってきた鉄道線路の続きにあるトウル川鉄橋を徒歩で渡る。すると、鉄橋のたもとに、西洋の城の見張り台のように屋上に所々に銃眼があいた建物が見えてきた。

これは、関東軍によって鉄橋防護の為に建設された見張所である。それほど大きくはなく、外壁部に塗装されているモルタルにはひびが少し入っており、モルタルの内側に煉瓦がのぞいている。窓付近の壁は崩れ、寒々しい印象を受けた。

これは、関東軍によって鉄橋防護の為に建設された見張所である。それほど大きくはなく、外壁部に塗装されているモルタルにはひびが少し入っており、モルタルの内側に煉瓦がのぞいている。窓付近の壁は崩れ、寒々しい印象を受けた。

入口が見当たらないので、壁面が壊れた部分から中に入ると、内部は思ったより広い。5〜6人なら生活に事足りない程度の空間がある。だが、当時の面影を残すものは中に何もない。がらんどうな空間にはゴミが放置され、いたずら書きなどによって荒らされ大分傷んでいた。内部の壁には、取り外された梯子の跡が残る。周囲には、他に、当時を今に残すような物は見当たらなかった。保存状況から鑑みるに、この見張所は、壊すのも手間がかかるからとりあえず残っているという消極的保存であるようだ。

入口が見当たらないので、壁面が壊れた部分から中に入ると、内部は思ったより広い。5〜6人なら生活に事足りない程度の空間がある。だが、当時の面影を残すものは中に何もない。がらんどうな空間にはゴミが放置され、いたずら書きなどによって荒らされ大分傷んでいた。内部の壁には、取り外された梯子の跡が残る。周囲には、他に、当時を今に残すような物は見当たらなかった。保存状況から鑑みるに、この見張所は、壊すのも手間がかかるからとりあえず残っているという消極的保存であるようだ。

私たちは、事前学習で、大櫛戊辰『蒼空と草原 殺戮の草原 葛根廟巡礼記』崙書房、1996 を参考文献として学習した。この見張所の前を流れるトウル川こそ、ソ連軍に追われてわが子を絞殺しながらも自身は死にきれずに、虐殺から逃れた日本女性が、親を虐殺されて孤児となった他の子供たちとともに水を求めて辿りついた川にちがいない。

私たちは、事前学習で、大櫛戊辰『蒼空と草原 殺戮の草原 葛根廟巡礼記』崙書房、1996 を参考文献として学習した。この見張所の前を流れるトウル川こそ、ソ連軍に追われてわが子を絞殺しながらも自身は死にきれずに、虐殺から逃れた日本女性が、親を虐殺されて孤児となった他の子供たちとともに水を求めて辿りついた川にちがいない。

1945年8月14日、ソ連軍に追われてすでに主を失った見張所は、こうした日本の満洲支配の末期をじっと見つめていたのであろう。

虐殺を生き延びた西置静子さんの回想上掲、大櫛著に所収された西置静子さんの回想部分から、一部抜粋する。 「許してね、母さんを許してね。母さんもすぐに追いついて行きますからね。待っててね」。/だんだん冷たくなっていく四人の身体に頬ずりし、涙の枯れるまで泣きました。 (上掲、大櫛著p152、3-5行) …………四人の子供におい被さるようになって、青酸カリを包のまま飲み下ろしました。/――それからどれだけの時間が過ぎたのでしょうか。何やら肌寒さを覚えて、「あら!おや!」まるで夢の世界を浮遊しているようでぼんやりとした目の前が、すこしずつ霧が晴れてゆくように見えてきました。手が動いた。足が動く。あら!そして心臓が外まで聞こえるように、“ドキッ、ドキッ”と大きく鳴っていたのです。自分が生きているのを知るまで、いや蘇生した事を知るまで、やおら時間がかかりませんでした。/どうして死んでいなかったのかしら。何で、何で死ななかったのかしら。確かに薬は全部飲んだはずなのに。それなのに、こうして生き返っている。あら、もしや子供達は……、と慌てて頬に手をあてたり、胸を開いて耳を押し当てたりした。 (p152、13行-153 12行) …………どうする、どうしたらよいか。どうかこの生きていることが夢であってほしい、と願う心と裏腹に、この非常な現実に泣くにも泣けませんでした。/頭の一隅が何かで詰ったような重さに虚な目で空を見ると、満天の星あかりが、この地上の惨劇を冷たく白く輝らしていました。/丘は物音一つ聞えず、吹く風のみが死者の肌のように冷たく撫でてゆくのでした。 (p154、5-9行) …………と、遠くから何とも言えないざわめきが聞え迫ってくるような気がして、丘の稜線に目を向けますと、たくさんの人影が波のように音を立てて押し寄せて来るではありませんか。/初めは死者が全部甦ってきたのかと思ったほどでした。/近くになった人影は、手に手に棒やキラリと光る鎌などを振りかざしては、死体から着物を剥ぎ取ったり、身につけているものを漁っているようでした。/「アッ、暴徒だ!」 (p154、13行-155 2行) …………恐怖におののく私達は、アッという間に数人の手にかかり、モンペから襦袢、そしてズロースまで剥ぎ取られ、丸裸にされてしまいました。 (p157、11-15行) …………むき出しになった大小四人の裸形が、蝋人形のように浮き彫りになって、八月十五日の朝がきました。/昇る朝日は昨日と同じでしたが、一夜明けた葛根廟の丘は何という変り方でしたでしょう。丘は一面に白い花、いや石のような白蝋となった死体で埋まっていきました。みんな裸にされてしまって。 (p160、2-6行) …………陽がだんだんと昇ってきて、昨日のようにまた暑く草がやけてきましたが、気力も失せて誰も動こうともしませんでした。/「水が飲みたいよー」/「おばちゃん、水を探しに行こうよ」/ 突然の子供の声にびっくりしました。/「あら!この子達は?」/見るとまだ五つ前後の見知らぬ二人で、男の子と女の子でした。/「誰?あんた達は?」/「奥さん、暴民から襲われ走って逃げていたときいっしょについてきた児なのよ。誰の子かは知らないけど。」/と木本さんが教えてくれた。/「そおーっ」/そう言えば、壕から引出され裸にされたとき、子供が横にいた記憶が蘇ってきました。 (p160、5行-161 11行) …………この恐ろしい丘のどこに飲み水があるというのかと思いましたが、正直、私も喉がひりひりするほど渇いていました。/「そう、そうね。とにかく行きましょう」/別にどこという当はないし、またこの先の地理など皆目知らないが、ここにいても、どうにもならない。 (p162、3-7行) …………そして、とぼとぼと夢遊病者のように降りる丘の斜面は、まるで死体を並べて敷き詰めたようでした。だが、その数え切れない死体に、もう何の感傷も湧いてこなかったのでした。/ やがて、丘の尽きたところで一条の河に出会いました。 (p162、10-13行) …………「水よ、水だわ!」手で掬うのももどかしく、体ごと河の中に走り込み首を突っ込んで飲みました。その水の何と美味しかったことか。先ほどまで我が子の死体を抱いて泣いていた身が、渇きをうるおす水に悦びを感じるなんて、何と情けない母親でしょう。/「ふー」と首を上げると、口から鼻から水が溢きこぼれ、裸の腹が妊婦のようにふくれ上がっていました。/河の水は腰ぐらいでしたでしょうか。しかし河の中ごろは流れも急で水嵩もあり深そうでした。その流れに、女の羞恥も精も涙も、感情すらも一緒に流されてしまいました。/見ると、同じ河原には水を求めてか、他に何人かの子供や女の人達がいました。みんな放心したかのように顔を合わせても一言も口をききませんでした。親や兄妹を亡くし、一夜で孤児の身となっていたのですが、その時には別にこの子供達の運命がどうなるのか、案じてもみませんでした。 (p163、1-12行) |

来た道を戻り、車に乗り込む頃にはすでに暮れなずみ、視察ができなくなってしまった。道筋の追体験は明日に持ち越し、ウランホトのホテルへと向かうことにした。

砂利道からアスファルト舗装で整備された国道302号線に入る。暗くなった中、国道の周辺には家の明かりがぽつぽつと灯る。途中で料金所を通過すると、周囲の交通量は増えた。途中、車体に「通勤車」と書かれた車とすれ違った。周囲の村落からウランホトにある工場に勤務する、周囲の村落に住む労働者を送迎するバスであろう。

ウランホトの市街地に入る途中の道は改修工事の最中で道幅が狭く、凸凹な砂利道を通過する事になった。だが、町中に入ると、道路はアスファルトで整備されている。街角の多くで、火が焚かれ、その周囲に人々が集まって語らっていた。これが内蒙古の人々の仕事後の過ごし方なのかもしれない。

ホテルに到着すると、部屋に入って小休止し、それから蒙古地方の伝統料理である火鍋店で今年の巡検の打ち上げを兼ねた食事をした。