6時30分。乗務員がコンパートメントのドアを開き、ロシア語で何か叫ぶ声で私たちは起床した。ジェスチャーから察するに、どうやら到着が近いから早く起きて支度をしろということらしい。こうして巡検15日目の朝は始まった。ハバロフスクとの時差は−1時間である。

6時30分。乗務員がコンパートメントのドアを開き、ロシア語で何か叫ぶ声で私たちは起床した。ジェスチャーから察するに、どうやら到着が近いから早く起きて支度をしろということらしい。こうして巡検15日目の朝は始まった。ハバロフスクとの時差は−1時間である。

6時30分。乗務員がコンパートメントのドアを開き、ロシア語で何か叫ぶ声で私たちは起床した。ジェスチャーから察するに、どうやら到着が近いから早く起きて支度をしろということらしい。こうして巡検15日目の朝は始まった。ハバロフスクとの時差は−1時間である。

6時30分。乗務員がコンパートメントのドアを開き、ロシア語で何か叫ぶ声で私たちは起床した。ジェスチャーから察するに、どうやら到着が近いから早く起きて支度をしろということらしい。こうして巡検15日目の朝は始まった。ハバロフスクとの時差は−1時間である。

窓外にはシベリアの大草原が広がっており、深い霧に包まれている。

昨夜と進行方向が逆になっているのに気が付く。ビロビジャン駅を出発して列車はシベリア鉄道の本線(モスクワ‐ウラジオストクを結ぶ線)を走ってきたのだが、途中のベロゴルスク駅で本線を離れ、ブラゴベシチェンスク行きの支線に入っていたのである。本線は電化されているが、支線は未だ電化されておらず、ベロゴルスク駅でディーゼル機関車に付け替えられたようだ。外を見ると、機関車は、蒸気機関車と間違うほど激しい黒煙を上げ、窓を開けると、石油くさい排気ガスがコンパートメントの中にまで入り込んでくる。エンジンがよく整備されていないようだ。開けた拍子に、木が腐った窓枠から金属製の取っ手がポロリともげた。

窓外にはシベリアの大草原が広がっており、深い霧に包まれている。

昨夜と進行方向が逆になっているのに気が付く。ビロビジャン駅を出発して列車はシベリア鉄道の本線(モスクワ‐ウラジオストクを結ぶ線)を走ってきたのだが、途中のベロゴルスク駅で本線を離れ、ブラゴベシチェンスク行きの支線に入っていたのである。本線は電化されているが、支線は未だ電化されておらず、ベロゴルスク駅でディーゼル機関車に付け替えられたようだ。外を見ると、機関車は、蒸気機関車と間違うほど激しい黒煙を上げ、窓を開けると、石油くさい排気ガスがコンパートメントの中にまで入り込んでくる。エンジンがよく整備されていないようだ。開けた拍子に、木が腐った窓枠から金属製の取っ手がポロリともげた。

アムール川/黒龍江にそったかつてのソ満国境、いまの中露国境で、川を挟んで互いに国境都市が向き合っている場所は、意外なほど少ない。国境を越える架橋もない。それだけ、アムール川/黒龍江をはさんだソ満あるいは中露の交流は乏しく、両国は隔離されていたのである。アムール川/黒竜江の両側には、全く異質な世界が形成された。

本日は、そのなかで数少ない、向き合った2つの国境都市、ブラゴベシチェンスクと黒河を視察することで、現在の中露交流の現状を観察するとともに、今後の交流拡大に向けた中露両国のスタンスの違いを探ろうというものである。

また、それに付随して完成した背景についても両者の立場から観察する。

7時40分。私たちを乗せた列車は、ゼーヤ川を越えてまもなく、終点のブラゴベシチェンスク駅に到着した。ハルビンから対岸の黒河まで、満洲国が開通させた鉄道が伸びている。線路が川を渡ってハルビン方面につながっているように描いてある地図もあるが、実際は全くつながっておらず、ここが本当の終点である。

駅のホームにはガイドのスヴェトラーナСветлана氏が私たちを出迎えてくれた。

ブラゴベシチェンスクで降りた乗客のほとんどがロシア人である。大きな荷物を抱えた家族連れが多い。ウラジオストクかハバロフスクに旅行をしていたのだろうか。中にはアジア系の顔つきをした人も見受けられたが、それはロシアがこの地域に覇権を広げ、これらの人々を少数民族としたことを表している。

駅のホームにはガイドのスヴェトラーナСветлана氏が私たちを出迎えてくれた。

ブラゴベシチェンスクで降りた乗客のほとんどがロシア人である。大きな荷物を抱えた家族連れが多い。ウラジオストクかハバロフスクに旅行をしていたのだろうか。中にはアジア系の顔つきをした人も見受けられたが、それはロシアがこの地域に覇権を広げ、これらの人々を少数民族としたことを表している。

ブラゴベシチェンスクの駅舎は、橙色の壁に、ここでもアールヌボー風の白い装飾がなされており、このシベリア鉄道の支線の歴史の古さを物語っている。

ブラゴベシチェンスクの駅舎は、橙色の壁に、ここでもアールヌボー風の白い装飾がなされており、このシベリア鉄道の支線の歴史の古さを物語っている。

駅舎の脇の出口を抜けると、駅前にはロータリーが広がっている。出迎えと見られる数台の乗用車・タクシーがロータリーの円周部に止まっており、黄色いトロリーバスの姿を見ることもできた。商業活動としては、駅前にカフェが2軒と小さな売店が6軒見られるだけである。

どうやらブラゴベシチェンスクの都市中心は、他のヨーロッパ諸都市と同様、駅ではないようだ。いずれの店も10時開店らしく、まだどの店も開店していない。ガイド氏によれば、ロシアのほとんどの店は営業時間が10時~20時らしく、24時間営業が一般的になりつつある日本に住む者にとってみれば、違和感がある。静寂に包まれたシベリア地方都市の朝の風景を背に、私たちは車へ乗りこんだ。

駅舎の脇の出口を抜けると、駅前にはロータリーが広がっている。出迎えと見られる数台の乗用車・タクシーがロータリーの円周部に止まっており、黄色いトロリーバスの姿を見ることもできた。商業活動としては、駅前にカフェが2軒と小さな売店が6軒見られるだけである。

どうやらブラゴベシチェンスクの都市中心は、他のヨーロッパ諸都市と同様、駅ではないようだ。いずれの店も10時開店らしく、まだどの店も開店していない。ガイド氏によれば、ロシアのほとんどの店は営業時間が10時~20時らしく、24時間営業が一般的になりつつある日本に住む者にとってみれば、違和感がある。静寂に包まれたシベリア地方都市の朝の風景を背に、私たちは車へ乗りこんだ。

市の中心を南北に走る十月革命50周年通りを、私たちは南下した。駅からしばらくは片側2車線であり、街路樹こそ整備されているものの、歩道は未整備といった状態である。両側には、老朽化が進んだ木造平屋のロシア風住宅が並ぶ。庭付きの一戸建て住宅が立ち並んでおり、建設当初はかなり立派な住宅街であったのだろう。だが、現在では住宅の壁や屋根が破損したまま放置されているなど、当時の面影はない。

しばらく行くと、道路幅も片側3車線に広がり、街路樹の外側には2m幅くらいの歩道も設置されている。このように十分に整備された道路を見ても、しだいに市街地に近付いていることが分かる。

道の両側には社会主義住宅をはじめ、高層な建物が建ちならび、ホテルやショッピングモールなどの大型商業施設も立地している。このあたりがブラゴベシチェンスクの経済中心であろう。

しばらく行くと、道路幅も片側3車線に広がり、街路樹の外側には2m幅くらいの歩道も設置されている。このように十分に整備された道路を見ても、しだいに市街地に近付いていることが分かる。

道の両側には社会主義住宅をはじめ、高層な建物が建ちならび、ホテルやショッピングモールなどの大型商業施設も立地している。このあたりがブラゴベシチェンスクの経済中心であろう。

途中、ゴーリキー通りул. Горькогоを越えたあたりで、ロシアらしくない奇異な形をしたビルが目に飛び込んできた。ガイド氏によれば、中国人が経営する「アジア」 というホテルであるという。中国がアグレッシブにロシアへの投資をすすめているさまをさっそく見ることができた。

途中、ゴーリキー通りул. Горькогоを越えたあたりで、ロシアらしくない奇異な形をしたビルが目に飛び込んできた。ガイド氏によれば、中国人が経営する「アジア」 というホテルであるという。中国がアグレッシブにロシアへの投資をすすめているさまをさっそく見ることができた。

私たちは、朝食をまだとっていなかった。まだどの飲食店も開店前であったので、珍しく8時からやっているという個人商店で食料を買い、旅行社の事務所にて朝食をとることにした。

社会主義住宅の1階に入っているこの商店は、パンやクッキーをはじめ、酒・たばこなども取り扱い、日本のコンビニを一回り小さくした感じで、十分に生活を支えるだけの機能が備わっている。コンビニと違うところは、個人の独立経営だということである。社会主義時代でも、搾取の対象である労働者を雇わない個人商業ならば許容された。そのころ、ソ連各地に生まれたこの種の小規模な商店が、ソ連崩壊後も持続して営業を続けていると考えられる。商品の品ぞろえや店内の臭いは、ここでもヨーロッパの雰囲気であり、ヨーロッパならではのチーズ、フルーツジュース、パンも充実していた。物価は日本に比べれば若干ロシアの方が安く感じたが、中国に比べればやはり断然高い。

社会主義住宅の1階に入っているこの商店は、パンやクッキーをはじめ、酒・たばこなども取り扱い、日本のコンビニを一回り小さくした感じで、十分に生活を支えるだけの機能が備わっている。コンビニと違うところは、個人の独立経営だということである。社会主義時代でも、搾取の対象である労働者を雇わない個人商業ならば許容された。そのころ、ソ連各地に生まれたこの種の小規模な商店が、ソ連崩壊後も持続して営業を続けていると考えられる。商品の品ぞろえや店内の臭いは、ここでもヨーロッパの雰囲気であり、ヨーロッパならではのチーズ、フルーツジュース、パンも充実していた。物価は日本に比べれば若干ロシアの方が安く感じたが、中国に比べればやはり断然高い。

パンやフルーツジュースなどの食料を買いこんで、インツーリストの事務所に行った。

事務所は、古い社会主義住宅の1、2階にある。私たちは、午後2時前のフェリーで中国・黒河へ向かうことになっており、それまで短い時間しか残されていない。さっと朝食を済ませ、最初の目的地であるレーニン広場を目指した。

パンやフルーツジュースなどの食料を買いこんで、インツーリストの事務所に行った。

事務所は、古い社会主義住宅の1、2階にある。私たちは、午後2時前のフェリーで中国・黒河へ向かうことになっており、それまで短い時間しか残されていない。さっと朝食を済ませ、最初の目的地であるレーニン広場を目指した。

ブラゴベシチェンスクは、1858年にロシア人によってアムール川とゼーヤ川の合流点に建設された都市である。当時の主要な交通手段は河川であったから、都市の立地が、ハバロフスクと同様、河川の合流点となっている。そのため、当時の都市中心は、アムール川に面した港湾に近い広場(現在の勝利広場にあたる)であり、そこに商業・宿泊施設が集中していた。しかし、鉄道建設ともに河川交通は意味を失い、都市中心は、今では内陸部にシフトしている。

街路網は、極めて単純な矩形状である。ハルビンや大連にみられるような、広場とそれから放射状に広がる街路という、美的配慮をしたバロック様式の都市計画は、ここには無い。

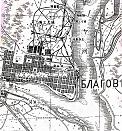

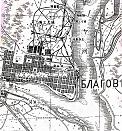

日本軍参謀本部・陸地測量部によって作成され、1942年に出版された地図(下地図)には、現在見られる矩形の街路網が確認でき、その当時の街路網は、現在まで継承されている。

旅行社からレーニン広場までは、レーニン通りを行く。レーニン通りは市内を東西に走る片側3車線の広い道路である。

旅行社からレーニン広場までは、レーニン通りを行く。レーニン通りは市内を東西に走る片側3車線の広い道路である。

ほどなく、レーニン広場に到着した。レーニン広場は、十月革命50周年通りとレーニン通りという2本の大通りが交わる、結節的な地点に位置している。道路を挟んだ右手には、アムール州政府庁舎とブラゴベシチェンスク市政府庁舎が立地し、この広場周辺がブラゴベシチェンスクの政治中心となっている。

道路を挟んで左手に立つ社会主義住宅の壁面には、ロシア革命50周年を記念した絵と、人類初の人工衛星スプートニク1号を讃える絵という、ソ連の栄光を象徴する2つの絵が描かれており、この広場が持つ政治性を強めている。

ほどなく、レーニン広場に到着した。レーニン広場は、十月革命50周年通りとレーニン通りという2本の大通りが交わる、結節的な地点に位置している。道路を挟んだ右手には、アムール州政府庁舎とブラゴベシチェンスク市政府庁舎が立地し、この広場周辺がブラゴベシチェンスクの政治中心となっている。

道路を挟んで左手に立つ社会主義住宅の壁面には、ロシア革命50周年を記念した絵と、人類初の人工衛星スプートニク1号を讃える絵という、ソ連の栄光を象徴する2つの絵が描かれており、この広場が持つ政治性を強めている。

広場内に入ると、まず目に飛び込んでくるのが巨大なレーニン像である。

台座を含めると5mほどもある大きなレーニン像が、東方を指さしている。像の前には献花がなされており、社会主義体制が崩壊した現在でも、ロシアでレーニンは偉大な指導者として認識されているようだ。ガイド氏によれば、ロシアでは、結婚式の際に式場で式を済ませた後、新郎新婦がレーニン像を詣でてと一緒に写真を撮るのがならわしだという。像の奥には噴水があったが、まだ朝早いこともあってか動いていなかった。ロシアでは店だけでなく、噴水も稼動時間が短いようである。

広場内に入ると、まず目に飛び込んでくるのが巨大なレーニン像である。

台座を含めると5mほどもある大きなレーニン像が、東方を指さしている。像の前には献花がなされており、社会主義体制が崩壊した現在でも、ロシアでレーニンは偉大な指導者として認識されているようだ。ガイド氏によれば、ロシアでは、結婚式の際に式場で式を済ませた後、新郎新婦がレーニン像を詣でてと一緒に写真を撮るのがならわしだという。像の奥には噴水があったが、まだ朝早いこともあってか動いていなかった。ロシアでは店だけでなく、噴水も稼動時間が短いようである。

奥へと進んでいくと、舟を象った石碑があった。石碑には1856年の夏にロシア人探検家たちがこの地に標柱を建て、1858年7月17日に新たに設置されたアムール州の中心としてブラゴベシチェンスクの町が建設されたことが記されている。

奥へと進んでいくと、舟を象った石碑があった。石碑には1856年の夏にロシア人探検家たちがこの地に標柱を建て、1858年7月17日に新たに設置されたアムール州の中心としてブラゴベシチェンスクの町が建設されたことが記されている。

アムール川/黒龍江の河畔まで来ると、眼前を幅500mもない川がゆっくりと流れており、対岸には後ほど訪れる中国・黒河の町を指呼の間に見渡すことができる。

川を挟んで正面には、大黒河島が横たわっており、そこから少しばかり上流に行ったところに、高いビルが林立する黒河の市街地がある。中国側にあるロシア語の看板の文字なども確認できる。川によって隔たれてこそいるものの、黒河は目と鼻の先である。

ガイド氏によれば、ブラゴベシチェンスク―黒河間には、昔からアムール川/黒龍江を横断する橋を建設しようとする声があるという。というのも、ここは、川幅が狭く、しかも川を挟んで中国とロシアそれぞれの相当規模の都市が対面する唯一の地点であるからだ。 は、黒河市長とアムール州知事が会談し、2006年の夏には中国側が工事開始を決定した、と報じている。

だが、2009年を迎えた現在でも、私たちは、川になんらの建設活動も目撃できない。ブラゴベシチェンスクの街中に橋計画を推進する看板も見当たらないし、ガイドは架橋計画についてあまり詳しいことを知らない。このことから、ロシア側はあまり架橋に乗り気ではないという印象を受けた。

岩下明裕『北方領土問題』(中公新書 2005 p.56-60) によれば、1990年代に入って進められた中露両国の対外開放路線と、1988年に導入された相互ビザ免除制度と相まって、それまで社会主義体制下で移動を制限さていた両国民は、中露間を比較的自由に往来できるようになった。これにより、多くの中国人が安価な中国商品を売りにブラゴベシチェンスクを訪れだしたが、ロシア当局は、ロシア市場が中国産品に蚕食されるのを恐れ、十数年前に相互ビザ免除制度を厳格化して、中国人の入国制限を行うようになった。こうした点を考えても、ロシア当局は中国人がブラゴベシチェンスクに入ってくることをあまり好ましく思っていないことが明らかであり、ロシア側が橋建設に乗り気でないことも十分に理解できる。このような中露間の温度差は、琿春においてもすでに私たちは経験した。国家スケールの軍事面では、上海協力機構に基づき同盟が深化する中露であるが、局地経済のスケールにおいては不協和音が存在するという、スケールの違いによる国家間の関係の違いを、改めて見せつけられた。

私たちは車に戻り、次の目的地である勝利広場へと向かった。

レーニン広場からレーニン通りを西へ少し歩いて行ったところに勝利広場がある。

車を降りた私たちは、まず向かって左手の公園へと入る。植え込みや花壇などにきちんと整備が行き届いている様子からも、ロシアでは広場・公園が市民の憩いの場として重視されていることが窺われる。

この緑豊かな公園を奥へ奥へと入っていくと、ふとレーニン像が現れる。

等身大に作られているらしく、レーニン広場のレーニン像に比べ、ずいぶん小さめといった印象を受ける。ちなみにこのレーニンは北方を指差しているが、特に意味はないらしい。

車を降りた私たちは、まず向かって左手の公園へと入る。植え込みや花壇などにきちんと整備が行き届いている様子からも、ロシアでは広場・公園が市民の憩いの場として重視されていることが窺われる。

この緑豊かな公園を奥へ奥へと入っていくと、ふとレーニン像が現れる。

等身大に作られているらしく、レーニン広場のレーニン像に比べ、ずいぶん小さめといった印象を受ける。ちなみにこのレーニンは北方を指差しているが、特に意味はないらしい。

勝利広場は、公園の西側に隣接している。

シベリア鉄道開通以前は、アムール川/黒龍江とゼーヤ川を使った水運が主要な交通手段であった。その時代に港湾として機能していたのが、この勝利広場である。当時は極東の軍事拠点として多くの水兵がこのブラゴベシチェンスクに駐留し、ホテル、ショッピングセンターの多くがこの勝利広場に立地していた。つまり、勝利広場がブラゴベシチェンスクの中心業務地区の機能を担っていたのである。しかし、シベリア鉄道開通後は、人・モノの輸送に鉄道が利用されるようになり、港湾機能が衰退するとともに、勝利広場の経済機能も衰退した。私たちは、こうした背景を持つ勝利広場の現状を観察した。

勝利広場は、公園の西側に隣接している。

シベリア鉄道開通以前は、アムール川/黒龍江とゼーヤ川を使った水運が主要な交通手段であった。その時代に港湾として機能していたのが、この勝利広場である。当時は極東の軍事拠点として多くの水兵がこのブラゴベシチェンスクに駐留し、ホテル、ショッピングセンターの多くがこの勝利広場に立地していた。つまり、勝利広場がブラゴベシチェンスクの中心業務地区の機能を担っていたのである。しかし、シベリア鉄道開通後は、人・モノの輸送に鉄道が利用されるようになり、港湾機能が衰退するとともに、勝利広場の経済機能も衰退した。私たちは、こうした背景を持つ勝利広場の現状を観察した。

約50m四方の大きな広場に面して、いくつかの建造物が立ち並んでいる。先ほど視察した公園から、時計周りに順を追って見ていくことにする。

まず、最初に現れるのが、中国語では「秋林」と書き、満洲各地にも支店を持ったロシア系のチューリンデパートである。

かつてこの広場が港湾として機能していた頃は、広場に立地するチューリンデパートは水兵達のショッピングの場として賑わいを見せていたであろう。しかし、ドーム型の屋根とオーダーが特徴的なチューリンデパートの現在の姿に当時の繁栄は跡形もなく、ほぼ廃墟同然と化してしまっている。壁面が風化し、黄色い塗料が剥がれている様子を見ても、何らかの保存策がなされているとは考え難い。ガイド氏によれば、現在では子供達が演奏会の練習をするホールとして使われているらしく、デパートとしての機能は完全に失われている。

まず、最初に現れるのが、中国語では「秋林」と書き、満洲各地にも支店を持ったロシア系のチューリンデパートである。

かつてこの広場が港湾として機能していた頃は、広場に立地するチューリンデパートは水兵達のショッピングの場として賑わいを見せていたであろう。しかし、ドーム型の屋根とオーダーが特徴的なチューリンデパートの現在の姿に当時の繁栄は跡形もなく、ほぼ廃墟同然と化してしまっている。壁面が風化し、黄色い塗料が剥がれている様子を見ても、何らかの保存策がなされているとは考え難い。ガイド氏によれば、現在では子供達が演奏会の練習をするホールとして使われているらしく、デパートとしての機能は完全に失われている。

次に現れるのが、ドーム型の屋根を乗せた黄色の建物である。

チューリンデパートと同じような建築様式をしていることからも、同時代に建てられたものと考えられる。だが、秋林デパートとは対照的に、こちらの建物は壁面がきれいに塗り直されていた。今回の巡検では、何の建物かを知ることはできなかったが、現在も使われていることは確かである。

次に現れるのが、ドーム型の屋根を乗せた黄色の建物である。

チューリンデパートと同じような建築様式をしていることからも、同時代に建てられたものと考えられる。だが、秋林デパートとは対照的に、こちらの建物は壁面がきれいに塗り直されていた。今回の巡検では、何の建物かを知ることはできなかったが、現在も使われていることは確かである。

続いて、アムール川/黒龍江に面して建てられた凱旋門が現れる。

ガイド氏によれば、この凱旋門は1891年、シベリア鉄道着工式に出席するため、ブラゴベシチェンスクを訪れた皇太子ニコライ(後の皇帝ニコライ2世)を記念して建造された。ソ連時代に帝政の象徴としていったん破壊されたが、ソ連が崩壊し、近年の帝政ロシア時代の復興運動の興隆を背景に、2005年に再建された。

続いて、アムール川/黒龍江に面して建てられた凱旋門が現れる。

ガイド氏によれば、この凱旋門は1891年、シベリア鉄道着工式に出席するため、ブラゴベシチェンスクを訪れた皇太子ニコライ(後の皇帝ニコライ2世)を記念して建造された。ソ連時代に帝政の象徴としていったん破壊されたが、ソ連が崩壊し、近年の帝政ロシア時代の復興運動の興隆を背景に、2005年に再建された。

壁面には装飾やイコン画、頂上にはロシアの国章である双頭の鷲が2個取り付けられるなど、細部にまで意匠が凝らされており、かなり忠実に再現されていることが分かる。入り口側の扁額には「2005」と再建の年が書かれ、アムール川側の扁額には「1891」とオリジナルの建設年が書かれている。

ツーリストマネー以外に何も経済的価値を持たないであろう、凱旋門というモニュメントの再現に費用をかけている裏には、現在のロシア・プーチン体制が社会主義イデオロギーに代わる国民統合のための新たなイデオロギーを、帝政ロシアに求める姿が隠されているのではないだろうか。

凱旋門に隣接するのが、かつてホテルとして利用されていた建物である。

壁面には1890年6月27日、著名な作家チェーホフが宿泊したことが記されていた。

ホテルは赤と白を基調とした建物に、複数の尖がった三角屋根を乗せたロシア風の建築である。近づいて見ると、きれいに塗り直された壁面は各所、破損だらけであり、ペンキのムラもあるなど手荒な補修が目立った。なお、現在はホテルの機能は失われ、地質学研究所として利用されている (Google Earth参照)。

凱旋門に隣接するのが、かつてホテルとして利用されていた建物である。

壁面には1890年6月27日、著名な作家チェーホフが宿泊したことが記されていた。

ホテルは赤と白を基調とした建物に、複数の尖がった三角屋根を乗せたロシア風の建築である。近づいて見ると、きれいに塗り直された壁面は各所、破損だらけであり、ペンキのムラもあるなど手荒な補修が目立った。なお、現在はホテルの機能は失われ、地質学研究所として利用されている (Google Earth参照)。

勝利広場が少なくとも戦後初期まで港湾と都市中心機能を有していたことは、そこに第二次世界大戦のモニュメントというソ連にとって重要な象徴が存在することでもわかる。

1941年から1945年までに戦死したアムール州出身のソ連軍兵士の名が石碑に刻まれ、「誰も忘れられてはならない、何も忘れられてはならない」と書かれている。このモニュメントが広場に立地していることから、「勝利広場」という名は、ソ連共産党がドイツに輝かしい勝利を収めたことを称えるものであることが分かる。

勝利広場が少なくとも戦後初期まで港湾と都市中心機能を有していたことは、そこに第二次世界大戦のモニュメントというソ連にとって重要な象徴が存在することでもわかる。

1941年から1945年までに戦死したアムール州出身のソ連軍兵士の名が石碑に刻まれ、「誰も忘れられてはならない、何も忘れられてはならない」と書かれている。このモニュメントが広場に立地していることから、「勝利広場」という名は、ソ連共産党がドイツに輝かしい勝利を収めたことを称えるものであることが分かる。

このモニュメントの裏手には、去年完成したばかりという10階建ての高層マンションが立つ。 かつて商業中心だった勝利広場一帯が、いまは川に面して風光明媚な住宅地区としての機能を帯びつつあることを示している。尖った三角屋根や壁面の装飾から、勝利広場のロシア風建築と調和し、勝利広場の景観を損ねないように配慮して設計されたことがみてとれる。

かつて勝利広場には、商業機能だけでなく生産機能もあった。最後に現れたのは、帝政ロシア時代に工場として利用されていたという建物である。

赤と白を基調とした2階建てで、かなり広い敷地面積を持っている。こちらも用途は不明であるが、建物自体は補修が行われてい。た。

かつて勝利広場には、商業機能だけでなく生産機能もあった。最後に現れたのは、帝政ロシア時代に工場として利用されていたという建物である。

赤と白を基調とした2階建てで、かなり広い敷地面積を持っている。こちらも用途は不明であるが、建物自体は補修が行われてい。た。

近年、様々な面で勝利広場の整備が進んでいる。10年前の写真(左写真:GoogleEarthより借用: 孫悟空氏の撮影)ではひび割れたアスファルトに覆われていた広場も、現在では赤のタイルできれいに舗装されている。一度は失われた凱旋門も元の姿に再現された。このように、かつて経済中心として人が集まった勝利広場を再び、文化の力で人々の集まる場所にうとする動きがみられる。ここでいう文化とは、単に帝政ロシア時代の復興に留まらず、ソ連時代、そして現代をも内包したロシア文化を指す。これは、観光都市としてブラゴベシチェンスクの地域経済を振興するにも大変有効であろう。だが、今回の巡検で、私たちが勝利広場に滞在していた30分ほどの間に目撃した人は、ほんの5、6人だけであった。中国人ツーリストの姿もみなかった。政治的指導者の熱意・意図を一般民衆や観光客に伝えるには、まだ復元や再開発の努力が中途半端である。果して勝利広場が、かつてのような賑わいを見せる時は来るのだろうか。

近年、様々な面で勝利広場の整備が進んでいる。10年前の写真(左写真:GoogleEarthより借用: 孫悟空氏の撮影)ではひび割れたアスファルトに覆われていた広場も、現在では赤のタイルできれいに舗装されている。一度は失われた凱旋門も元の姿に再現された。このように、かつて経済中心として人が集まった勝利広場を再び、文化の力で人々の集まる場所にうとする動きがみられる。ここでいう文化とは、単に帝政ロシア時代の復興に留まらず、ソ連時代、そして現代をも内包したロシア文化を指す。これは、観光都市としてブラゴベシチェンスクの地域経済を振興するにも大変有効であろう。だが、今回の巡検で、私たちが勝利広場に滞在していた30分ほどの間に目撃した人は、ほんの5、6人だけであった。中国人ツーリストの姿もみなかった。政治的指導者の熱意・意図を一般民衆や観光客に伝えるには、まだ復元や再開発の努力が中途半端である。果して勝利広場が、かつてのような賑わいを見せる時は来るのだろうか。

私たちは再び車に乗り、次の目的地であるアムール州立博物館へと向かった。

出発してから1分も経たないうちに、アムール州立博物館に到着した。

博物館の建物は帝政ロシア時代に建てられたもので、西洋古典様式が採用されている。赤レンガの壁面には白石で華やかな装飾がなされており、屋根の形が特徴的な建物である。

出発してから1分も経たないうちに、アムール州立博物館に到着した。

博物館の建物は帝政ロシア時代に建てられたもので、西洋古典様式が採用されている。赤レンガの壁面には白石で華やかな装飾がなされており、屋根の形が特徴的な建物である。

博物館に入るとすぐ、広島の原爆に関する特設展示があった。

日本語の説明が付いた当時の写真や原爆の被害を描いたと思われる絵画が僅かながら展示されている。職員の方の話によれば、先日、15名ほどの日本人が博物館を訪問し、それらの写真・絵画を贈ったのだという。

博物館に入るとすぐ、広島の原爆に関する特設展示があった。

日本語の説明が付いた当時の写真や原爆の被害を描いたと思われる絵画が僅かながら展示されている。職員の方の話によれば、先日、15名ほどの日本人が博物館を訪問し、それらの写真・絵画を贈ったのだという。

博物館は、テーマが自然から歴史まで多岐に渡っており、私たちがいた1時間ではとても見切れないほど内容が充実している。同じ時間帯にロシア軍の若い兵士の団体が来訪していたほかは、人はまばらであった。表記はロシア語のみである。展示の全体の構成は、≪原爆≫に始まり、≪アムール州の植生・生態系≫、≪アムール州の歴史≫、≪ロシア文化≫、≪宇宙開発≫、≪写真展≫、≪アジア展≫と、総合的に地域の理解を深めようと、様々なテーマが取り上げられている。

≪アムール州の植生・生態系≫では、アムール州に生息する動植物が剥製・写真を用いて紹介されており、中にはアムールトラなど絶滅危惧種の保護についても言及がなされている。

≪アムール州の植生・生態系≫では、アムール州に生息する動植物が剥製・写真を用いて紹介されており、中にはアムールトラなど絶滅危惧種の保護についても言及がなされている。

そのあと、≪アムール州の歴史≫に関する展示が2階の途中までしばらく続いている。アムール州史と一言でいっても、ロシア人がこの地にフロンティアを拡張する以前からシベリアに暮らしていた先住民の展示から、ロシア人の東方移住、ロシア人と満洲人の領土をめぐる抗争(左上写真)、日露戦争、シベリア出兵、ソビエト時代の農業技術・科学技術の発展、と長い歴史が延々と語られている。写真や地図、遺留品など当時の姿を残す資料が多く公開され、模型や図、説明文を合わせて見る人に分かり易いように工夫がなされている。ちなみに下左の写真は日露戦争当時のもの、下右写真はソ連時代のものと思われる。

そのあと、≪アムール州の歴史≫に関する展示が2階の途中までしばらく続いている。アムール州史と一言でいっても、ロシア人がこの地にフロンティアを拡張する以前からシベリアに暮らしていた先住民の展示から、ロシア人の東方移住、ロシア人と満洲人の領土をめぐる抗争(左上写真)、日露戦争、シベリア出兵、ソビエト時代の農業技術・科学技術の発展、と長い歴史が延々と語られている。写真や地図、遺留品など当時の姿を残す資料が多く公開され、模型や図、説明文を合わせて見る人に分かり易いように工夫がなされている。ちなみに下左の写真は日露戦争当時のもの、下右写真はソ連時代のものと思われる。

この博物館では、もちろん、ロシア人がウエストファリア的国家観念を持たない満州族など先住民の生活空間を侵略してアムール川/黒龍江以北の領土を囲い込んだというようなスタンスで展示がなされているわけではない。しかし、先住民と直接かかわらない点については、歴史を比較的客観的な立場から捉えようとしている印象を受けた。たとえば、間宮/タタール海峡に「MAMIA NO SETO(筆者注:間宮の瀬戸)、樺太/サハリン島にKRAFTO(筆者注:樺太)」と日本語地名を書いた、アムール川/黒龍江河口・樺太北部の古地図が展示されている。

これは、樺太島の領有を主張するロシアにとって、かならずしも都合のよい地図ではない。そのような歴史であっても、隠蔽せずありのままを展示している。少なくともこの点は、中国の博物館には見られない姿勢ではないだろうか。

この博物館では、もちろん、ロシア人がウエストファリア的国家観念を持たない満州族など先住民の生活空間を侵略してアムール川/黒龍江以北の領土を囲い込んだというようなスタンスで展示がなされているわけではない。しかし、先住民と直接かかわらない点については、歴史を比較的客観的な立場から捉えようとしている印象を受けた。たとえば、間宮/タタール海峡に「MAMIA NO SETO(筆者注:間宮の瀬戸)、樺太/サハリン島にKRAFTO(筆者注:樺太)」と日本語地名を書いた、アムール川/黒龍江河口・樺太北部の古地図が展示されている。

これは、樺太島の領有を主張するロシアにとって、かならずしも都合のよい地図ではない。そのような歴史であっても、隠蔽せずありのままを展示している。少なくともこの点は、中国の博物館には見られない姿勢ではないだろうか。

続く≪ロシア文化≫では、ミシンやレコード、スキー板などロシア人の一般的な生活物資から、バラライカというロシア特有の弦楽器まで、ロシア人の生活に関わるあらゆるものを展示している。

また、そこではベラルーシやウクライナからブラゴベシチェンスクに移住してきた人々にも焦点を当て、ヨーロッパロシアの少数派の生活・文化も取り上げている。当時の生活物資を展示することによって、ヨーロッパからの移住者がこの地を開拓し進歩をもたらすのに払った苦労を現代の人々に理解させることが、この展示の目的であろう。このような「開拓主義」の歴史観は、日本の北海道の開拓記念館にも採用されている。しかし、アイヌ先住民との関係において、北海道では、このような歴史観に疑問がつきつけられている。ロシアに、そのような反省はまだないのだろうか。

続く≪ロシア文化≫では、ミシンやレコード、スキー板などロシア人の一般的な生活物資から、バラライカというロシア特有の弦楽器まで、ロシア人の生活に関わるあらゆるものを展示している。

また、そこではベラルーシやウクライナからブラゴベシチェンスクに移住してきた人々にも焦点を当て、ヨーロッパロシアの少数派の生活・文化も取り上げている。当時の生活物資を展示することによって、ヨーロッパからの移住者がこの地を開拓し進歩をもたらすのに払った苦労を現代の人々に理解させることが、この展示の目的であろう。このような「開拓主義」の歴史観は、日本の北海道の開拓記念館にも採用されている。しかし、アイヌ先住民との関係において、北海道では、このような歴史観に疑問がつきつけられている。ロシアに、そのような反省はまだないのだろうか。

次の≪宇宙開発≫のコーナーでは、ソ連が先駆的に行ってきた宇宙開発の成果を誇らしげに紹介している。ロケットやスペースシャトルの写真に留まらず、かなり高性能な望遠鏡を用いて撮影したと思われる天体の写真や、今後の宇宙計画までもが展示されている。

こうした展示にかなりのスペースを費やしているあたり、宇宙開発がロシア人のナショナリズムを形成する上で、重要な地位を占めてきたことが分かる。

次の≪宇宙開発≫のコーナーでは、ソ連が先駆的に行ってきた宇宙開発の成果を誇らしげに紹介している。ロケットやスペースシャトルの写真に留まらず、かなり高性能な望遠鏡を用いて撮影したと思われる天体の写真や、今後の宇宙計画までもが展示されている。

こうした展示にかなりのスペースを費やしているあたり、宇宙開発がロシア人のナショナリズムを形成する上で、重要な地位を占めてきたことが分かる。

2階の展示を終え、階段を降りると、スターリンなどロシアの歴史的人物の胸像に並んで、アムール州の昔の風景が写真や模型を使って紹介されている。

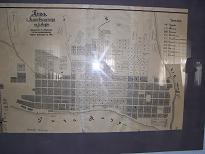

ここで興味深いのは、壁に掛けられた一枚のブラゴベシチェンスクの古地図(1913年)である。

現在の地図と比べると、街路網の様子などはほとんど変わらないのだが、注目すべき異なる点がいくつかある。まず、現代は、教会の数が激減しているということである。昔の地図には街中の至る所に十字架のマークが見られるが、それらは社会主義の下で破壊され、現在は残っていない。また、現在のレーニン広場の場所は空き地となっており、レーニン広場が1913年以降に整備されたことが分かる。それに対して、現在の勝利広場の場所には、別の名の広場が存在しており、広場という建造環境が維持されていることが分かる。

2階の展示を終え、階段を降りると、スターリンなどロシアの歴史的人物の胸像に並んで、アムール州の昔の風景が写真や模型を使って紹介されている。

ここで興味深いのは、壁に掛けられた一枚のブラゴベシチェンスクの古地図(1913年)である。

現在の地図と比べると、街路網の様子などはほとんど変わらないのだが、注目すべき異なる点がいくつかある。まず、現代は、教会の数が激減しているということである。昔の地図には街中の至る所に十字架のマークが見られるが、それらは社会主義の下で破壊され、現在は残っていない。また、現在のレーニン広場の場所は空き地となっており、レーニン広場が1913年以降に整備されたことが分かる。それに対して、現在の勝利広場の場所には、別の名の広場が存在しており、広場という建造環境が維持されていることが分かる。

その他、≪写真展≫が行われており、自然や人物、風景を写した写真が展示されている。

2階の最後の≪アジア展≫では、中国・日本・韓国の3国の伝統的な風習、工芸品を紹介している。この≪アジア展≫は特設展示らしく、期間限定で行われていた。国境が隣接する中国についてはまだしも、日本や韓国についてコーナーを設けて展示していることは驚きであった。近年では、ロシア国内において日本・韓国への関心が高まってきているのであろう。

2階の最後の≪アジア展≫では、中国・日本・韓国の3国の伝統的な風習、工芸品を紹介している。この≪アジア展≫は特設展示らしく、期間限定で行われていた。国境が隣接する中国についてはまだしも、日本や韓国についてコーナーを設けて展示していることは驚きであった。近年では、ロシア国内において日本・韓国への関心が高まってきているのであろう。

全体として、旧ソ連各地に設けられた伝統的な郷土博物館の構成に従って、アムール州に関係する事柄を多岐にわたって紹介している。中国の博物館が、特定のトピックに焦点を当て、展示にストーリー性を持たせて、愛国主義教育を目的としているのに対し、この博物館は百科事典的な色彩が強い。しかし、自国の歴史を肯定的に表現している点は、中国の博物館と変わらない。

博物館の視察を終えた私たちは、車に乗り込み、次なる目的地である自由市場へと向かった。

自由市場へと向かう途中、オーストリアの首都ウィーンに本拠を置くライファイゼン銀行の支店が目にとまった。

ライファイゼン銀行を含むRZBグループは、ソ連東欧の社会主義経済が崩壊したあと、ロシアだけでなく、ルーマニア、ポーランドなど旧社会主義諸国に多額の投資をすすめており、東欧各地に支店がある。他のドイツ語圏の銀行も、同様に東欧に対して集中的に投資を行っており、ポーランド・チェコなど、戦前はドイツ・オーストリアの経済圏の一部で、ドイツの敗戦後はソ連圏に組み込まれた地域を再び自己のフロンティアに取り返そうとする意図が見える。中欧から遠く離れたアジア大陸のこの都市も、いまやEUの金融経済のフロンティアにくみこまれつつある。

自由市場へと向かう途中、オーストリアの首都ウィーンに本拠を置くライファイゼン銀行の支店が目にとまった。

ライファイゼン銀行を含むRZBグループは、ソ連東欧の社会主義経済が崩壊したあと、ロシアだけでなく、ルーマニア、ポーランドなど旧社会主義諸国に多額の投資をすすめており、東欧各地に支店がある。他のドイツ語圏の銀行も、同様に東欧に対して集中的に投資を行っており、ポーランド・チェコなど、戦前はドイツ・オーストリアの経済圏の一部で、ドイツの敗戦後はソ連圏に組み込まれた地域を再び自己のフロンティアに取り返そうとする意図が見える。中欧から遠く離れたアジア大陸のこの都市も、いまやEUの金融経済のフロンティアにくみこまれつつある。

注目すべきは、欧州の銀行は、リスクをきちんと評価して東欧のリテイルに業務を拡張し、成功しているという点である。極東ロシアは日本にも比較的近いのに、日本の銀行がリスクを嫌って、海外でリテイルにほとんど手を広げようとしないのとでは、実に対照的である。こうした保守性が、日本経済の停滞の一つの原因となっていることは、想像に難くない。

ブラゴベシチェンスク市内には中国商品を扱う自由市場が2つあり、私たちはそのうちの1つを視察した。場所をガイド氏に地図で確認しようとすると、私たちの興味関心が一般の観光客とかなり異なると気付いたガイド氏は、冗談混じりなのかどうか、「あなた方はスパイか」と突然聞いてきた。ふと大連での出来事を思い出し、ぎくりとした。

自由市場の構造はハバロフスクのものと似ていて、1階建ての広い建物に300店舗近くのテナントが入った場内市場と、その外に延々と広がる場外市場の2つの部分から成る。看板の表記はロシア語のみであり、客層をロシア人に限定していることがわかる。扱う商品は場内と場外にほぼ違いはなく、中国製と見られる衣類や靴、カバンが中心で、その他にも中国の食品やDVD、化粧品などが売られていた。

自由市場の構造はハバロフスクのものと似ていて、1階建ての広い建物に300店舗近くのテナントが入った場内市場と、その外に延々と広がる場外市場の2つの部分から成る。看板の表記はロシア語のみであり、客層をロシア人に限定していることがわかる。扱う商品は場内と場外にほぼ違いはなく、中国製と見られる衣類や靴、カバンが中心で、その他にも中国の食品やDVD、化粧品などが売られていた。

場内の商品には一切、値札がない。そのため、買い物には必ず価格交渉が伴う。場内は中国人が経営する商店ばかりで、彼らはロシア人客に対してはロシア語を、中国人同士では中国語を話すという器用なことをしていた。ロシア人客も僅かながらに中国語を話せるらしく、中国語で果敢に値切り交渉をして、買い物を楽しんでいる様子であった。

続いて場外に出ると、場内と同じような小さな商店が両側に立ち並んでおり、客のロシア人たちは青空のもと、思い思いに買い物を楽しんでいる。場内とは違う点がいくつかある。まず、商品には値札があるということである。Tシャツが100〜200ルーブル(≒400〜800円)で販売されている。また、場外では中国人が経営する店だけでなく、ロシア人が経営する店も見受けられた。場内に比べ、場外の方が規制は少ないのか、場外には果物や中華料理、ミドリガメを扱う店もあった。いかにも中国的な雰囲気を醸し出した市場である。

続いて場外に出ると、場内と同じような小さな商店が両側に立ち並んでおり、客のロシア人たちは青空のもと、思い思いに買い物を楽しんでいる。場内とは違う点がいくつかある。まず、商品には値札があるということである。Tシャツが100〜200ルーブル(≒400〜800円)で販売されている。また、場外では中国人が経営する店だけでなく、ロシア人が経営する店も見受けられた。場内に比べ、場外の方が規制は少ないのか、場外には果物や中華料理、ミドリガメを扱う店もあった。いかにも中国的な雰囲気を醸し出した市場である。

場外市場を抜けて道路に出ると、両側に乗用車が所狭しと駐車されている。専用の駐車場が整備されていないからかもしれないが、乗用車の量からも自由市場の繁盛の様子が窺われた。やはりロシア人にとって、わざわざ国境を越えて行かなくても手に入る中国自由市場の商品は大きな魅力のようだ。多くのロシア人が集まって来ている。

私たちは車を待つ間、クワスКВАСというロシアの伝統的な炭酸飲料を飲んだ。

ほのかな甘みの中に深い味わいがあるといったところか、朝から働き続けでのどが渇いたの私たちには最高の癒しであった。

私たちは車を待つ間、クワスКВАСというロシアの伝統的な炭酸飲料を飲んだ。

ほのかな甘みの中に深い味わいがあるといったところか、朝から働き続けでのどが渇いたの私たちには最高の癒しであった。

車に乗り込んだ私たちは、昼食へと向かう。

昼食はレストラン「ソバ СОВА」にてとった。

料理は、一般的なロシア料理で、前菜、スープ、主菜、デザートの順にコースで出された。清潔なテーブルクロスやナフキン、店の雰囲気からも、やや高級なレストランのようであった。しかし、東洋人向けに割り箸も用意されており、インツーリストの気遣いが感じられた。

昼食はレストラン「ソバ СОВА」にてとった。

料理は、一般的なロシア料理で、前菜、スープ、主菜、デザートの順にコースで出された。清潔なテーブルクロスやナフキン、店の雰囲気からも、やや高級なレストランのようであった。しかし、東洋人向けに割り箸も用意されており、インツーリストの気遣いが感じられた。

昼食を終えた私たちは、ロシア出国を前に荷物を取りに、一旦旅行社へと戻った。その途中、レーニン広場の前を通ると、朝の閑散とした様子からは一変して、賑やかな広場になっている。朝には止まっていた噴水が動いており、人の数も増えていた。

フェリーの出発時間は、14時である。黒河は目と鼻の先であるが、船は国際航路で、時刻表が決まっており、手続きも手間取る。時間が迫っているため、荷物を取るやいなや、私たちはすぐさまブラゴベシチェンスク港へと出発した。現在の港は、勝利広場ではなく、市街の東部に位置している。

港の駐車場で車を降り、そこから歩いて港へと向かった。駐車場に面して、かなり老朽化したホテルが立っている。

壁面には「賓館」の文字が残されており、中華人民共和国が成立して間もなく、多くの中国人が、ソ連の指導を求めて黒河からブラゴベシチェンスクに渡った時代を想起させる。

港の駐車場で車を降り、そこから歩いて港へと向かった。駐車場に面して、かなり老朽化したホテルが立っている。

壁面には「賓館」の文字が残されており、中華人民共和国が成立して間もなく、多くの中国人が、ソ連の指導を求めて黒河からブラゴベシチェンスクに渡った時代を想起させる。

次に4本の線路を跨いだ。これらは港からシベリア鉄道へと繋がる線路である。

線路の奥にクレーンが見えている。ブラゴベシチェンスクは、鉄道でモスクワや欧州諸都市と直結している。よって、この港は、中国との輸出入の玄関口になっていることがわかる。

次に4本の線路を跨いだ。これらは港からシベリア鉄道へと繋がる線路である。

線路の奥にクレーンが見えている。ブラゴベシチェンスクは、鉄道でモスクワや欧州諸都市と直結している。よって、この港は、中国との輸出入の玄関口になっていることがわかる。

港付近には、これから中国へ旅行に行くと見られるロシア人と共に、段ボール詰めにされた巨大な荷物を肩に担いだ中国人の姿も見受けられた。

ロシア製品を大量に買い込んで、中国で販売しようとしているのだろう。あるいは、安価な中国製品を大量にロシア国内に持ち込んで、市内の自由市場などで販売しようとしているのかもしれない。国境貿易は、かなりの部分が、このような、おそらく輸出入統計には乗らない、零細な商人の活動によって行われている。

港付近には、これから中国へ旅行に行くと見られるロシア人と共に、段ボール詰めにされた巨大な荷物を肩に担いだ中国人の姿も見受けられた。

ロシア製品を大量に買い込んで、中国で販売しようとしているのだろう。あるいは、安価な中国製品を大量にロシア国内に持ち込んで、市内の自由市場などで販売しようとしているのかもしれない。国境貿易は、かなりの部分が、このような、おそらく輸出入統計には乗らない、零細な商人の活動によって行われている。

私たちは出国検査を受けるため、少しくたびれた建物のターミナルへと入った。

出国の流れはレーダーと麻薬犬による簡単な荷物検査と、職員によるパスポート・ビザ検査のみである。荷物にはスプレー系、刃物、食料品もOKで、中国・撫遠での厳格な検査に比べれば、かなり緩い印象を受けた。

とはいえ、パスポート・ビザ検査に関しては、他のロシア人・中国人が簡単にパスしていくのに対し、私たち日本人は1人に5分ほどを要した。日本人の通過が少ない物珍しさに加え、ビザにロシア文字で記された私たちの氏名が、パスポートのローマ字表記された氏名と食い違うために揉めていたようだ(特に、「Д」と「D」の発音に引っ掛かっていたらしい)。何度も自分の氏名を発音させられた挙句、職員もようやく理解したようで、全員無事にロシアの出国を果たすことができた。

私たちはターミナルを出てフェリーへと向かう。船着き場には3台のフェリーを確認できた。それぞれ、AMUR2005、AMUR2008、AMUR2009と書かれており、船尾にロシア国旗が掲げていることからロシア船籍であることが分かる。乗船したAMUR2005の乗客は、私たち日本人9名とロシア人約65名である。中国人たちは、別船を利用しているらしい。

私たちはターミナルを出てフェリーへと向かう。船着き場には3台のフェリーを確認できた。それぞれ、AMUR2005、AMUR2008、AMUR2009と書かれており、船尾にロシア国旗が掲げていることからロシア船籍であることが分かる。乗船したAMUR2005の乗客は、私たち日本人9名とロシア人約65名である。中国人たちは、別船を利用しているらしい。

船内は、写真もメモもOKらしく、船内の様子やフェリーからの風景を自由に観察することができた。出港した後、アムール川/黒龍江からブラゴベシチェンスク港を観察すると、フェリー乗り場の東側に10台ほどのクレーンが船からコンテナを荷揚げしている様子が見える。

ここで船から鉄道への積み替えが行われているのだ。また、船がコンテナをぎっしりと搭載したコンテナ船を押して運んでいる様子も見られた。ロシア国内では、まだ河川輸送も重要な役割を果たしているということであろう。

船内は、写真もメモもOKらしく、船内の様子やフェリーからの風景を自由に観察することができた。出港した後、アムール川/黒龍江からブラゴベシチェンスク港を観察すると、フェリー乗り場の東側に10台ほどのクレーンが船からコンテナを荷揚げしている様子が見える。

ここで船から鉄道への積み替えが行われているのだ。また、船がコンテナをぎっしりと搭載したコンテナ船を押して運んでいる様子も見られた。ロシア国内では、まだ河川輸送も重要な役割を果たしているということであろう。

視線を黒河側に移すと、AMUR2005と同規模の龍客208と書かれたフェリーが停留しているのが見える。龍客208の船尾には中国旗が掲げられており、中国船籍であることが分かる。

視線を黒河側に移すと、AMUR2005と同規模の龍客208と書かれたフェリーが停留しているのが見える。龍客208の船尾には中国旗が掲げられており、中国船籍であることが分かる。

ほどなく、中国黒河と書かれたターミナルの建物が現れた。

ロシアからの国境フェリーが到着するのは、大黒河島と呼ばれる島である。ブラゴベシチェンスクを出港してから黒河に到着するまで、ほんの15分くらいであった。改めて、両国の距離が物理的に非常に近いことを実感した。

ほどなく、中国黒河と書かれたターミナルの建物が現れた。

ロシアからの国境フェリーが到着するのは、大黒河島と呼ばれる島である。ブラゴベシチェンスクを出港してから黒河に到着するまで、ほんの15分くらいであった。改めて、両国の距離が物理的に非常に近いことを実感した。

こうして、つかの間のヨーロッパを終え、私たちは再び中国の地を踏むことになった。

撫遠と同様、黒河の埠頭も、廃船になった船をリサイクルして用いている。上陸した私たちは、警備兵を横目に、埠頭を出てまっすぐターミナルビルへと向かった。ロシアのものと比べ、建物は真新しく、はるかに立派だ。

入国の流れは、検疫、パスポート検査、荷物検査である。だが、私たちはその前に貴重な時間をロスすることになった。両都市には2時間の時差があるため、フェリーの出発は14時だったが、到着がちょうど正午過ぎの職員の昼休みに当たってしまったのである。勤務時間が始まるまでの間、40分ほど待たねばならなかった。勤務中は常に険しい顔をしている出入国管理官も、休憩中は和やかな雰囲気で、ロシア人女性にちょっかいをかけている管理官もいた。初めのうちは、待合所にはロシア人と日本人しかおらず、フロア内には静寂が漂っていたが、別船の中国人が来ると、フロア内の雰囲気は一転、かなり騒がしくなった。

ここで、中国のビザ事情について若干の補足をしておく。日本人は本来、短期であれば中国入国にビザは不要である。しかし、私たちは黒河へ再入国する審査があるため、2回有効の中国ビザを取得して現地に赴いたのである。参考までに、以下に私のビザとこの時の入国スタンプを掲載しておく。

やがて入国手続きが開始された。まず、検疫に入る前に港湾使用料を払わなければならない。入国時は45元、出国時は20元である。私たちは各自、45元を支払って検疫の列に並んだ。検疫は書類に必要事項を記入して提出するだけである。サーモグラフィなどは設置されておらず、38℃を越える高熱だったゼミ生も難なく通過できた。

続くパスポート検査で、かなりの時間を要した。国籍別に並ばされて、中国人・ロシア人がさっさと検査を終えて入国していくのを横目に、私たち日本人は1人当たり5〜10分もかけて念入りに検査された。職員で英語を話せる人がその時は1人しかいなかったらしく、撫遠でハバロフスク行きの船が出港しなくなったときパスポートに押された「cancelled」印の経緯を説明するのにかなりの労力を要した。

最後は、簡易な荷物検査である。こうしてようやく全員が入国を果たすことができた。この時点で、黒河の港に着いてから、早くも80分が経過していた。

ターミナルビル内には、中国銀行の外貨交換窓口が設置されており、私たちはルーブルから元への両替を行なった。

ターミナルビル内には、中国銀行の外貨交換窓口が設置されており、私たちはルーブルから元への両替を行なった。

ターミナルビルを出た私たちを迎えてくれたのは、黒河でのガイドを務めてくれるジャンヨン氏と、ハルビンから一緒だったDan氏であった。

早速、車に乗りこみ、一路、愛琿を目指す。ブラゴベシチェンスクを出発したのは14時であったが、ターミナルビルを出たのは13時半になる。南北への移動で時差が生じるのは、何とも違和感があるが、タイトな視察スケジュールの今日、2時間もボーナスが得られたのは有難い。

車内ではまず、ガイド氏から黒河市についての簡単な説明を受けた。黒河市はハルビンと同じ黒竜江省に属しており、人口174万人(2008年末現在)、面積6.8万平方キロメートルの都市である。森林や河川、農地など自然が豊かであり、近くには五大連池という火山地帯もある。そこでは、火山の風景や温泉を楽しむことができ、ロシアからも多くの観光客が訪れている。

ガイド氏の話に耳を傾けながら、窓外の風景に目を遣る。幅30mほどの細い川を渡ると、大黒河島を抜けて本土に入る。大黒河島から黒河駅へと続く通江路は、近年になってから開発された黒河の新市街のメインストリートである。

片側3車線の広大な道路で、ロータリー、広場も設置されており、道の両側には林業局や海関など行政機能を持った建物が立ち並んでいる。行政中心として開発が行われたようである。

ガイド氏の話に耳を傾けながら、窓外の風景に目を遣る。幅30mほどの細い川を渡ると、大黒河島を抜けて本土に入る。大黒河島から黒河駅へと続く通江路は、近年になってから開発された黒河の新市街のメインストリートである。

片側3車線の広大な道路で、ロータリー、広場も設置されており、道の両側には林業局や海関など行政機能を持った建物が立ち並んでいる。行政中心として開発が行われたようである。

興味深いのは、通江路沿いの建物の多くがドーム型の屋根を持ったロシア風に設計されていることだ。

中国人がロシア風を模して建築した事例はこれまでもたくさん見てきたが、セットバック方式が採用されていることや、建物があまりけばけばしくない様子であることから、通江路のロシア風建築はかなり完成度が高く、本物に忠実に作ろうとする努力が真剣なように感じられた。ロシアとの接点となった長春の満鉄附属地をヨーロッパ風建物で埋めつくしたかつての日本を、ふと思い出した。

興味深いのは、通江路沿いの建物の多くがドーム型の屋根を持ったロシア風に設計されていることだ。

中国人がロシア風を模して建築した事例はこれまでもたくさん見てきたが、セットバック方式が採用されていることや、建物があまりけばけばしくない様子であることから、通江路のロシア風建築はかなり完成度が高く、本物に忠実に作ろうとする努力が真剣なように感じられた。ロシアとの接点となった長春の満鉄附属地をヨーロッパ風建物で埋めつくしたかつての日本を、ふと思い出した。

黒河の市街を過ぎると、すぐに畑一面の景色に変わった。

ガイド氏によると、この辺りの主要作物は大豆・小麦・トウモロコシ・亜麻であるらしく、満洲の他の地域と変わらない光景が広がっている。畑では一区画につき5〜10人の人々が共同作業をしており、ざっと見渡す限り農機はなく、皆、手作業で収穫を行っているようであった。道の至る所に「植樹基地」や「山林場」と書かれた看板があり、この辺りでは林業も盛んに行われていることが窺われた。

黒河の市街を過ぎると、すぐに畑一面の景色に変わった。

ガイド氏によると、この辺りの主要作物は大豆・小麦・トウモロコシ・亜麻であるらしく、満洲の他の地域と変わらない光景が広がっている。畑では一区画につき5〜10人の人々が共同作業をしており、ざっと見渡す限り農機はなく、皆、手作業で収穫を行っているようであった。道の至る所に「植樹基地」や「山林場」と書かれた看板があり、この辺りでは林業も盛んに行われていることが窺われた。

黒河から愛琿までは30km,あまりの道程であり、出発から30分ほどで愛琿の町に入った。

町には高い建物は何一つ見当たらず、閑散とした田舎の風景が広がる。しばらく集落の中を行って、愛琿歴史陳列館に到着した。

黒河から愛琿までは30km,あまりの道程であり、出発から30分ほどで愛琿の町に入った。

町には高い建物は何一つ見当たらず、閑散とした田舎の風景が広がる。しばらく集落の中を行って、愛琿歴史陳列館に到着した。

ガイド氏によれば、この歴史陳列館は1975年10月にオープンしたという。1975年とは、中ソ対立の真っただ中である。ソ連を修正主義と厳しく批判し対立していた当時の中国が、かつて不平等条約を押し付けたロシアを厳しく糾弾する歴史陳列館を設置した意図は、たいへんよくわかる。

ガイド氏によれば、この歴史陳列館は1975年10月にオープンしたという。1975年とは、中ソ対立の真っただ中である。ソ連を修正主義と厳しく批判し対立していた当時の中国が、かつて不平等条約を押し付けたロシアを厳しく糾弾する歴史陳列館を設置した意図は、たいへんよくわかる。

門から歴史陳列館の建物までは、一本の並木道が続く。沿道に視線を遣ると、各並木の根元には、大姚家屯などと刻まれた石が置いてある。ガイド氏によれば、それらはかつてアムール川/黒龍江の東岸(左岸)にあった満洲族の64個の村(江東六十四屯)の住民が、ロシアによって西岸(右岸)に追い出されたことを後世に伝えるために設置されたのだという。

門から歴史陳列館の建物までは、一本の並木道が続く。沿道に視線を遣ると、各並木の根元には、大姚家屯などと刻まれた石が置いてある。ガイド氏によれば、それらはかつてアムール川/黒龍江の東岸(左岸)にあった満洲族の64個の村(江東六十四屯)の住民が、ロシアによって西岸(右岸)に追い出されたことを後世に伝えるために設置されたのだという。

また、「愛琿新城遺跡」が保護建築に指定されたことを示す碑がある。

今回の訪問中、遺跡に関する碑が他には見当たらなかったため、遺跡に関して詳しいことは不明である。だが、並木道の左手に何の脈絡もなく現れた「魁星閣」という塔は、どうやらこの遺跡の一部であるようだ。ガイド氏によれば、その塔は1980年代に建てられたということだが、遺跡が保護建築に指定された1981年に近いことからも、遺跡の復元作業の一環として魁星閣は再建されたのだろう。

愛琿歴史陳列館を遺跡に隣接させて建設した背景には、おそらく歴史陳列館を「新城」つまり歴史的な地域中心に建設することで、この地域を中国が支配することについて長期に渡る歴史的な正統性を主張しようとしたものと思われる。

しかし、魁星閣の建物自体がかなり荒廃していることや、魁星閣についての説明が書かれた看板が雨でふやけて読めなくなっていることからも、現在でも復元作業が続いているとは到底思えない。

また、「愛琿新城遺跡」が保護建築に指定されたことを示す碑がある。

今回の訪問中、遺跡に関する碑が他には見当たらなかったため、遺跡に関して詳しいことは不明である。だが、並木道の左手に何の脈絡もなく現れた「魁星閣」という塔は、どうやらこの遺跡の一部であるようだ。ガイド氏によれば、その塔は1980年代に建てられたということだが、遺跡が保護建築に指定された1981年に近いことからも、遺跡の復元作業の一環として魁星閣は再建されたのだろう。

愛琿歴史陳列館を遺跡に隣接させて建設した背景には、おそらく歴史陳列館を「新城」つまり歴史的な地域中心に建設することで、この地域を中国が支配することについて長期に渡る歴史的な正統性を主張しようとしたものと思われる。

しかし、魁星閣の建物自体がかなり荒廃していることや、魁星閣についての説明が書かれた看板が雨でふやけて読めなくなっていることからも、現在でも復元作業が続いているとは到底思えない。

ようやく並木道を抜け、入口へと続く階段を上る。右手の壁に無数の風鈴が並んでいるが、ガイド氏の話では、愛琿条約締結の年、1858年に準えて1858個の風鈴が設置されているとのことである。

先ほどの沿道の石といい、この風鈴といい、中国人が愛琿条約に対して抱く怨念は、生半可なものではないことを感じずにはいられなかった。この歴史陳列館が愛国主義教育基地に指定されていることにも、こうした屈辱の記憶によって中国ナショナリズムを高めようとする共産党の意図がはっきり見える。

ようやく並木道を抜け、入口へと続く階段を上る。右手の壁に無数の風鈴が並んでいるが、ガイド氏の話では、愛琿条約締結の年、1858年に準えて1858個の風鈴が設置されているとのことである。

先ほどの沿道の石といい、この風鈴といい、中国人が愛琿条約に対して抱く怨念は、生半可なものではないことを感じずにはいられなかった。この歴史陳列館が愛国主義教育基地に指定されていることにも、こうした屈辱の記憶によって中国ナショナリズムを高めようとする共産党の意図がはっきり見える。

私たちは、歴史陳列館の内部にはいった。全体の構成は、大まかにみて、不平等条約締結を中心としたこの地域の歴史・地理と、近年の友好的な中露関係、という2つのパートに分かれており、それぞれが一種のストーリー仕立てになっている。「前言」に始まり、写真や地図、文章で細かに説明をしたのち、最後に「結束語」でまとめるという形式だ。

最初の黒竜江/アムール川流域の歴史の部分では、漢・魏の時代から清に至るまでの流域の王朝の変遷について、資料をもとに説明がなされる。

列強が進出する前の中国には、ウエストファリア的な排他的な国境によって明確に分断された領土という概念はなく、満洲族などモンゴロイド系の民族の生活空間が漠然と中華世界と考えられていた。このことをふまえて、この歴史陳列館では、清以前の版図(写真は遼・金時代)を、シベリア北部、樺太までも同国を表す一色に塗って表現していた。

もちろん、こうした地図は当時の古地図そのものではなく、当時の「中華世界」の範囲についての認識をふまえつつ、現在の中国共産党によって意図的に作成されたものである。もともと、博物館というのは、客観的と見せながらその主宰者の政治的・社会的意図が込められており、中国では特に中国共産党の意図が濃い。

列強が進出する前の中国には、ウエストファリア的な排他的な国境によって明確に分断された領土という概念はなく、満洲族などモンゴロイド系の民族の生活空間が漠然と中華世界と考えられていた。このことをふまえて、この歴史陳列館では、清以前の版図(写真は遼・金時代)を、シベリア北部、樺太までも同国を表す一色に塗って表現していた。

もちろん、こうした地図は当時の古地図そのものではなく、当時の「中華世界」の範囲についての認識をふまえつつ、現在の中国共産党によって意図的に作成されたものである。もともと、博物館というのは、客観的と見せながらその主宰者の政治的・社会的意図が込められており、中国では特に中国共産党の意図が濃い。

17世紀に入り、ロシアが東方へのフロンティア拡張を図ったことで、こうした一色に塗られた地図に変化が訪れる。1689年のネルチンスク条約によって、中国とロシアの間にウエストファリア的な国境線が引かれ、それまで曖昧だった中国のフロンティアが一義的なバウンダリーによって仕切られたのだ。

17世紀に入り、ロシアが東方へのフロンティア拡張を図ったことで、こうした一色に塗られた地図に変化が訪れる。1689年のネルチンスク条約によって、中国とロシアの間にウエストファリア的な国境線が引かれ、それまで曖昧だった中国のフロンティアが一義的なバウンダリーによって仕切られたのだ。

だが、ここで注意しておきたいのは、ネルチンスク条約によって定められた清朝の北側国境が仕切る領域は、「外満州」と呼ばれる範囲を含む、満州族の実質的な生活空間を包含しており、この条約は満州族がロシアに対して領土を失う事を意味するものではなかった。

あえてこの地図を展示する歴史陳列館側の意図を推察するに、このように現在の中華人民共和国の領土よりもずっと広大な「本来」の領域を示すことで、その後、曖琿・北京条約で失われた物の大きさをより一層強調し、中国国民の屈辱感、ひいては反ソ・反露感情を増幅させる効果をもたらすと考えたのだろう。

また、地図全体に、中国語地名が濃い青字または黒字で示され、その上に、ロシア、ソ連がつけた地名・設けた都市名が、薄茶色で表示されていることからも、中国による支配が正統性・本源性を持ち、ソ連・ロシアによる支配があとから来たものであという印象を付与しようとする意図が読み取れる。

もう1点気になったのは、ソ連が解体してすでに17年を経過しているのに、現在のロシア領の領域にある「ソ連」の表示が改められていない点である。「ロシア」の表記は、ずっと北の、ネルチンスク条約による国境の北方に書かれていた。これは、現在、国家的友好関係にあるロシアを正面から非難することを回避しようとする中国政府の配慮の表れかもしれない。

このネルチンスク条約の会談の模様は、かなり精巧な蝋人形によって再現されている。

ロシア大使に対して、清朝高官が立ち上がって何かを主張しているシーンで、この段階ではまだ清朝の力が強力であることを示唆している。

このネルチンスク条約の会談の模様は、かなり精巧な蝋人形によって再現されている。

ロシア大使に対して、清朝高官が立ち上がって何かを主張しているシーンで、この段階ではまだ清朝の力が強力であることを示唆している。

その後、清朝がしだいに弱体化する一方、ロシア軍はますます侵略をすすめた。こうして1858年の愛琿条約、1860年の北京条約によってロシアのフロンティアが拡張され、新しい国境線によって中国の領土は大幅に縮小された。この時に黒竜江.アムール川に跨って存在していた愛琿の町は、西側部分だけが中国領に残され、東側部分はロシア領に編入された。但し、1858年の段階では、東側部分も江東六十四屯として、中国人の居住が認められ、中国政府の管轄下に置かれている。最終的に江東六十四屯が西岸に追い出されたのは1900年のことになるが、それについては後述する。午前中に学んだ、ブラゴベシチェンスクの都市建設が始まった年、1858年は、愛琿条約によって黒竜江/アムール川東岸がロシア領土に編入された年だったのである。

ネルチンスク条約同様に、愛琿条約の会談の模様が蝋人形によって再現されている。

ここでは、ロシア大使が立ち上がって、険しい表情で何かを訴えており、清朝高官はただ座ったまま圧倒されているのと印象を受ける。先ほどの清朝高官の威勢がまるで嘘のようだ。ここに、弱体化した清朝が、抵抗するすべなくロシアによって強制的に条約を結ばされている不平等な関係をにじませている。

ネルチンスク条約同様に、愛琿条約の会談の模様が蝋人形によって再現されている。

ここでは、ロシア大使が立ち上がって、険しい表情で何かを訴えており、清朝高官はただ座ったまま圧倒されているのと印象を受ける。先ほどの清朝高官の威勢がまるで嘘のようだ。ここに、弱体化した清朝が、抵抗するすべなくロシアによって強制的に条約を結ばされている不平等な関係をにじませている。

ここで1階の展示がひとまず終わり、私たちは、続いて「海蘭泡惨劇半景画」と題された、音と光つきのジオラマショーに向かった。

1900年7月に海蘭泡(ブラゴベシチェンスクの中国語地名)で起こった中国人の虐殺事件を描いた巨大なジオラマ(縦19.1m、横68.6m)を見ながら、その事件に関する中国語のナレーションを聞くというものである。白い制服のロシア軍兵士が、そこに長年住んでいた満州族の町に火を放ち、川辺に逃げてきた者たちを川に追い込んで溺死させるというグロテスクな虐殺シーンが再現されている。銃声や悲鳴も効果音に用いられ、中国人の被害者意識を増幅させるにはぴったりの、臨場感あふれるショーであった。説明によれば、この「半景画」は日本人・石光真清をはじめ、ロシア人、アメリカ人、中国人が書いた著作をもとにしているとのことで、それを示すことによって記事の中立性をアピールしているようだ。このようなところに日本人が登場するのは、すこしこそばゆい。

ここで1階の展示がひとまず終わり、私たちは、続いて「海蘭泡惨劇半景画」と題された、音と光つきのジオラマショーに向かった。

1900年7月に海蘭泡(ブラゴベシチェンスクの中国語地名)で起こった中国人の虐殺事件を描いた巨大なジオラマ(縦19.1m、横68.6m)を見ながら、その事件に関する中国語のナレーションを聞くというものである。白い制服のロシア軍兵士が、そこに長年住んでいた満州族の町に火を放ち、川辺に逃げてきた者たちを川に追い込んで溺死させるというグロテスクな虐殺シーンが再現されている。銃声や悲鳴も効果音に用いられ、中国人の被害者意識を増幅させるにはぴったりの、臨場感あふれるショーであった。説明によれば、この「半景画」は日本人・石光真清をはじめ、ロシア人、アメリカ人、中国人が書いた著作をもとにしているとのことで、それを示すことによって記事の中立性をアピールしているようだ。このようなところに日本人が登場するのは、すこしこそばゆい。

地下に降りると、「愛琿被毀開放式場景」という展示がある。ロシア軍は1900年7月に海蘭泡/ブラゴベシチェンスクを攻撃したのち、すぐさま江東六十四屯と愛琿を立て続けに攻略した。この時に、江東六十四屯は、黒竜江西岸へと追い出されたのである。この展示では、1900年8月4日にロシア軍が愛琿に侵攻した時の様子を蝋人形で生々しく再現している。倒壊した建物の下敷きになって頭から血を流している中国人男性など、状況の凄惨さがリアルに再現されていて、ロシア・ソ連に対する中国人の怨念をかきたてようと試みているのがよくわかる。

地下に降りると、「愛琿被毀開放式場景」という展示がある。ロシア軍は1900年7月に海蘭泡/ブラゴベシチェンスクを攻撃したのち、すぐさま江東六十四屯と愛琿を立て続けに攻略した。この時に、江東六十四屯は、黒竜江西岸へと追い出されたのである。この展示では、1900年8月4日にロシア軍が愛琿に侵攻した時の様子を蝋人形で生々しく再現している。倒壊した建物の下敷きになって頭から血を流している中国人男性など、状況の凄惨さがリアルに再現されていて、ロシア・ソ連に対する中国人の怨念をかきたてようと試みているのがよくわかる。

こうした、被害者としてなすすべもなくロシアに踏みにじられる悲惨な歴史を生々しい形で提示することによって、あたかも自分自身がその歴史を経験したかのごとく人民に記憶させ、「ロシア・ソ連の暴力と抑圧に徹底的に対抗し、屈辱の記憶を忘れず中国ナショナリズムを発揚せよ」と訴えかける。南京大虐殺記念館などでは、この「ロシア・ソ連」に、「日本」がそのまま代入される。しかし、モティーフはまったく同じである。

最後に「結束語」という形でまとめがなされており、過去に受けてきた苦難を土台にして、中華民族の意気を発揚させるのが、いかに重要か、観客に説いている。

最後に「結束語」という形でまとめがなされており、過去に受けてきた苦難を土台にして、中華民族の意気を発揚させるのが、いかに重要か、観客に説いている。

このあと、趣は急に変わり、「走向健康発展的中露関係」と題された展示に入る。ここでは、中ソ対立で一時は断絶した中露関係が近年、再び緊密になっていく様子を紹介している。

1989年のゴルバチョフ訪中など官レベルでの交流、そして民間レベルで行われた黒河・ブラゴベシチェンスク友好卓球大会や料理教室の様子が、写真で伝えられている。現在も行われているか定かではないが、黒河-ブラゴベシチェンスクの一日観光開始を伝える写真もある。

1989年のゴルバチョフ訪中など官レベルでの交流、そして民間レベルで行われた黒河・ブラゴベシチェンスク友好卓球大会や料理教室の様子が、写真で伝えられている。現在も行われているか定かではないが、黒河-ブラゴベシチェンスクの一日観光開始を伝える写真もある。

ここで目を引いたのは、ブラゴベシチェンスクの都市建設・発展を伝える写真の中に、ゼーヤ川/精奇里江に架かるゼーヤ大橋の写真が含まれていたことだ。

勝利広場やブラゴベシチェンスク港など著名な建造物の写真が展示される中で、何の変哲もない無名の橋の写真が一枚だけぽつんと展示されていることに違和感を覚える。中露関係を紹介した直後であり、見た人の多くは中露国境を跨ぐ橋だと勘違いしてしまうに違いなく、歴史陳列館側は、そういった効果を期待してゼーヤ大橋の写真を展示しているのだろう。ここにも、中国側が黒竜江/アムール川に橋を架けることに、積極的な姿勢を取っている様子が垣間見える。

ここで目を引いたのは、ブラゴベシチェンスクの都市建設・発展を伝える写真の中に、ゼーヤ川/精奇里江に架かるゼーヤ大橋の写真が含まれていたことだ。

勝利広場やブラゴベシチェンスク港など著名な建造物の写真が展示される中で、何の変哲もない無名の橋の写真が一枚だけぽつんと展示されていることに違和感を覚える。中露関係を紹介した直後であり、見た人の多くは中露国境を跨ぐ橋だと勘違いしてしまうに違いなく、歴史陳列館側は、そういった効果を期待してゼーヤ大橋の写真を展示しているのだろう。ここにも、中国側が黒竜江/アムール川に橋を架けることに、積極的な姿勢を取っている様子が垣間見える。

ここまで、2部に分けられた展示を見てきた。前半では国境をめぐるロシアとの紛争の歴史を伝え、ロシアの残虐な侵略に対して厳しい批判をしていた。しかし後半では、そういう負の歴史を乗り越えて、現在の両国の良好な関係があるのだ、として現在の中露の友好関係を展示している。こうした前後半の対比は、照明にも表れていた。前半が負の歴史に合わせて、薄暗い照明なのに対し、後半は明るい未来を連想させる明るい照明が用いられている。

展示は全て中国語のみで表記されており、ロシア語は併記されていない。こうした点から、この歴史陳列館が中国人向けのものであることがわかる。実際、私たちが訪問中に見かけた参観客は団体ツアーを通じて来ている中国人ばかりで、ロシア人の姿は見られなかった。南京大虐殺記念館を好んで訪れる日本人と、ロシア人とは、メンタリティーがだいぶ違うようだ。

2002年5月5日に愛国主義教育基地・南京大虐殺記念館を訪れた菅直人首相(『人民日報』日本語版サイトより抜粋)

ブラゴベシチェンスクの州立博物館の展示が示唆するように、ロシア人にとって、アムール川/黒龍江左岸(北側)を満州族から奪ったことは、フロンティア拡張の当然の流れであって、何ら反省されるべき歴史ではない。中国としても、近年、中露の友好関係を示す展示が設けるなど、反・修正主義博物館としての従来の機能を軌道修正しているとはいえ、上海協力機構のもとで中露同盟を強めるなか、この歴史陳列館に、ロシア人を積極的に呼び込んで、ロシア人の反中感情をいまさら煽りたくはないようである。

私たちは、当初この歴史陳列館の視察を旅行社に希望すると、はじめは「道が悪い」「黒河から遠い」などといろいろ口実を出され、行程に入れてもらえなかった。やっと視察を認めてもらい、実際来てみると、道は舗装されているし、黒河から車で30分と好立地である。この歴史陳列館は、中国国内の愛国主義教育というイデオロギー装置としての目的を明確に持っていて、外国人にはあまり積極的に来てほしくない施設なのであろう。

歴史陳列館の最後のコーナーでは、米中関係を取り上げた映像が放映されていた。1972年のニクソン大統領の訪中に始まる米中国交回復に関する示す映像で、96分にわたる長編である。時間の都合上、私たちは10分ほどしか見られなかったが、なぜここで、一見ソ連とは関係がなさそうな米中関係の映像が流されているのだろうか? アメリカは、中ソ対立期に中国と国交を回復し、冷戦の最大の敵ソ連を封じ込めたかった。そして中国も、文化大革命で国際的に孤立するなか、アメリカとの友好的な関係を欲した。すなわち、米中関係は、反・修正主義という当時の中国の国際戦略に欠かせないコインの裏面なのである。但し、映像を立ち止まって見ようとする人はおらず、この歴史陳列館を訪れる観光客は、その成立の由来となっている当時の国際関係に無関心と考えざるをえなかった。

15時30分。大変有意義な歴史陳列館視察を終えた私たちは、愛琿の町を後にし、市街視察のため、行きと同じ道程をたどり、私たちは黒河へと戻った。途中、アヒルの行列に道路を塞がれ、迂回を強いられるなど、田舎らしいハプニングに見舞われながら、30分ほどで黒河の町へと戻った。

黒河の街で私たちが最初に向かったのは、中露国境貿易の中心である大黒河島である。大黒河島には、1年前に完成したという中露自由貿易城と、すこし前からある大黒河島国際商貿城という2つの大型商業施設がある。私たちは、まず左手に見える中露自由貿易城から視察した。

黒河の街で私たちが最初に向かったのは、中露国境貿易の中心である大黒河島である。大黒河島には、1年前に完成したという中露自由貿易城と、すこし前からある大黒河島国際商貿城という2つの大型商業施設がある。私たちは、まず左手に見える中露自由貿易城から視察した。

中露自由貿易城は、楕円形をした3階建ての建物が三菱マークのように3つ連なる形をしており、中央部分は吹き抜けとなっている。

現代的なスタイルで、規模もかなり大きい。建物には「中露自由貿易城開業1周年」と書かれた垂れ幕がかかっており、記念セールを行っているようであった。中に入ろうとすると、私たちが訪問した16時半にはすでに閉店間際だったらしく、全ての店舗が閉まり、客の姿も見えなかった。初めは店員に止められたが、玄関ホールだけという条件付きで中に入ることを許可された。

中露自由貿易城は、楕円形をした3階建ての建物が三菱マークのように3つ連なる形をしており、中央部分は吹き抜けとなっている。

現代的なスタイルで、規模もかなり大きい。建物には「中露自由貿易城開業1周年」と書かれた垂れ幕がかかっており、記念セールを行っているようであった。中に入ろうとすると、私たちが訪問した16時半にはすでに閉店間際だったらしく、全ての店舗が閉まり、客の姿も見えなかった。初めは店員に止められたが、玄関ホールだけという条件付きで中に入ることを許可された。

店内には、中国ブランドと見られる服飾店、靴屋などの店舗、そしてNIKEやイタリアのCAFなど海外ブランドの店舗が入っている。広告に掲載されている服や布団などの価格を見てみると、若干高めといった印象を受けた。店内のあらゆる看板や広告に、中国語とロシア語が併記されていること、店内のマネキンが背丈の高い白人モデルであることからも、この商業施設がロシア人を客層として考えていることが読み取れる。

店内には、中国ブランドと見られる服飾店、靴屋などの店舗、そしてNIKEやイタリアのCAFなど海外ブランドの店舗が入っている。広告に掲載されている服や布団などの価格を見てみると、若干高めといった印象を受けた。店内のあらゆる看板や広告に、中国語とロシア語が併記されていること、店内のマネキンが背丈の高い白人モデルであることからも、この商業施設がロシア人を客層として考えていることが読み取れる。

こうした巨大な商業施設の存在から、中国側が中露経済交流にかなりの熱意を持ち、恒常的・長期的な利益を得ようとしている姿勢が読み取れる。それに対し、ブラゴベシチェンスクの自由市場がプレハブのような平屋の建物を利用しているのは、そこまでの熱意に欠け、短期的な利益を追求するに留まっている姿勢を表しているように思われる。

次は、道を挟んで反対側に位置する大黒河島国際商貿城を視察した。こちらはすでに閉店作業が終わってしまっているらしく、閑散とした様子であった。ドアも閉められていたため、ガラス越しに中を覗いてみると、内部はブラゴベシチェンスクの自由市場に非常によく似ており、小さな個人商店がテナントとして軒を連ねる形を取っていた。だが、すでに人影はなく、店もカーテンに覆われていて、それ以上を知ることはできなかった。

次は、道を挟んで反対側に位置する大黒河島国際商貿城を視察した。こちらはすでに閉店作業が終わってしまっているらしく、閑散とした様子であった。ドアも閉められていたため、ガラス越しに中を覗いてみると、内部はブラゴベシチェンスクの自由市場に非常によく似ており、小さな個人商店がテナントとして軒を連ねる形を取っていた。だが、すでに人影はなく、店もカーテンに覆われていて、それ以上を知ることはできなかった。

これだけ大きな2つの商業施設が16時半で閉店してしまう理由には、ロシアと中国を結ぶ国境フェリーの就航時刻の問題があるのだろう。ガイド氏によれば、国境フェリーは乗客の数にもよるが、だいたい10時から15時の間に1日4往復するのだという。つまり、15時の最終便でロシア人がブラゴベシチェンスクへと帰ってしまうと、顧客の来訪を期待できない。やはり顧客の大部分はロシア人が占めているようだ。

そのまま私たちは、黒竜江/アムール川の川沿いをしばらく歩いた。川沿いに監視塔が立っていたが、塔内に人影はなく、あまり緊張感は感じられなかった。中ソ対立の時代は、中ソの最前線として常に危険にさらされていた両都市であるが、現在では対立も消え、むしろ中国がロシアに経済進出を図る拠点とさえなっている。

そのまま私たちは、黒竜江/アムール川の川沿いをしばらく歩いた。川沿いに監視塔が立っていたが、塔内に人影はなく、あまり緊張感は感じられなかった。中ソ対立の時代は、中ソの最前線として常に危険にさらされていた両都市であるが、現在では対立も消え、むしろ中国がロシアに経済進出を図る拠点とさえなっている。

対岸に目を向けると、午前中に訪問した勝利広場の凱旋門やアムール州庁舎などの建物の姿を見ることができる。

川を隔てて500mと離れていない両都市で、これほどまでに異なった文化が形成されるのかと、改めて国境線が持つ断絶性の強さを実感した。また、川を隔てて一方は白人、他方は黄色人種ときれいに分断されていることも事実である。この裏には、満洲人の土地をロシア人が奪い、勝手に都市を建設した歴史が隠されている。

対岸に目を向けると、午前中に訪問した勝利広場の凱旋門やアムール州庁舎などの建物の姿を見ることができる。

川を隔てて500mと離れていない両都市で、これほどまでに異なった文化が形成されるのかと、改めて国境線が持つ断絶性の強さを実感した。また、川を隔てて一方は白人、他方は黄色人種ときれいに分断されていることも事実である。この裏には、満洲人の土地をロシア人が奪い、勝手に都市を建設した歴史が隠されている。

こうして私たちは、車へと戻った。

左地図:日本軍参謀本部陸地測量部作成:10万分の1地図

左地図:日本軍参謀本部陸地測量部作成:10万分の1地図

右地図:サーチナ中国地図より抜粋した現代の黒竜江省黒河市地図:縮尺

大黒河島を抜けて再び本土へと入り、川沿いの王粛街を西へと向かう。右手には黒竜江公園という名のリバーサイドパークがずっと続いている。公園にはマトリョーシカのオブジェが並んでおり、いかにもロシア風を演出している。

黒河は、おおまかに、黒河港を中心に古くから栄えている黒竜江/アムール川沿いの旧市街地区と、黒河駅を中心に近年、新しく開発されている新市街地区とに分けられる。王粛街をしばらく行ったところは、旧市街となる。

最初に現れた建物は、不自然なくらいに鮮やかな赤と白を基調としたロシア風建築である。

旅露華僑記念館、旅ソ露留学生記念館であり、帝政ロシア時代に、黒河から川を渡ってロシア・ソ連へと赴いた華僑と、帝政ロシア・ソ連へと留学した学生を取り上げた博物館である。日本軍参謀本部陸地測量部作成の古地図には、同地点付近にソ連領事館が記されており、このソ連領事館の建物を改修して博物館に利用しているのではないか、という推測が成り立つ。

最初に現れた建物は、不自然なくらいに鮮やかな赤と白を基調としたロシア風建築である。

旅露華僑記念館、旅ソ露留学生記念館であり、帝政ロシア時代に、黒河から川を渡ってロシア・ソ連へと赴いた華僑と、帝政ロシア・ソ連へと留学した学生を取り上げた博物館である。日本軍参謀本部陸地測量部作成の古地図には、同地点付近にソ連領事館が記されており、このソ連領事館の建物を改修して博物館に利用しているのではないか、という推測が成り立つ。

ソ連と満洲国の間に正式な国交はなかったが、ソ連領事館は黒河など6都市に、満洲国領事館はブラゴベシチェンスクなど2都市に設置されていた。ソ満関係の悪化に伴い、黒河のソ連領事館は、1937年9月9日に閉鎖されている(成城大学法学会『成城法学76号』2007.3収録:森田光博『「満洲国」の対ヨーロッパ外交(2・完)』pp.97~100)。私たちが訪問した時は、博物館は閉まっており、残念ながら中を見学することはできなかった。

王粛街の建物を順に見ていくと、海事局や漁業関連の施設、船舶修理工場など港湾関係の建物が多く立地している。これは、王粛街の西の先のところに、在来の黒河港が位置しているからである。黒河では、ロシアへの国際フェリーは大黒河島の新しいターミナルで発着し、貨物などはこの西部にある黒河港で積み下ろされる、というように港が機能ごとに区分されているのである。日本軍参謀本部・陸地測量部作成の古地図では、大黒河島は森に覆われていた。大黒河島は、それ以降に港として整備されたことがわかる。

この通りに、「黒龍江大橋指揮部」という表札を掲げたビルを発見した。

中国側が黒龍江/アムール川対岸に渡る橋建設に熱心であることを示す証拠である。中国側が橋建設にここまで熱心なのに、依然として橋が実現しないのは甚だ疑問である。そこまでロシア側が拒むのだろうか。

この通りに、「黒龍江大橋指揮部」という表札を掲げたビルを発見した。

中国側が黒龍江/アムール川対岸に渡る橋建設に熱心であることを示す証拠である。中国側が橋建設にここまで熱心なのに、依然として橋が実現しないのは甚だ疑問である。そこまでロシア側が拒むのだろうか。

王粛街を左折し、電廠北路に入る。最初に目に飛び込んでくるのは、いかにも古そうな赤レンガ造りのレストランである。

看板建築様式が採用されていることから、ひょっとすると満洲国時代に日本人によって建てられた建物かもしれない。王粛街は行政関連の施設が多いせいか、ロシア語表記が見られなかったが、こうしたレストランにはやはりロシア語が併記されており、ロシア人客を意識している様子が窺われた。

王粛街を左折し、電廠北路に入る。最初に目に飛び込んでくるのは、いかにも古そうな赤レンガ造りのレストランである。

看板建築様式が採用されていることから、ひょっとすると満洲国時代に日本人によって建てられた建物かもしれない。王粛街は行政関連の施設が多いせいか、ロシア語表記が見られなかったが、こうしたレストランにはやはりロシア語が併記されており、ロシア人客を意識している様子が窺われた。

そこからしばらくは、新旧様々な社会主義住宅が林立している。新しいものには、窓の縁取りや壁の装飾にロシア風が感じられるデザインが取り入れられている。1階に入っている商店や食堂には、やはりロシア語が併記されていた。

そこからしばらくは、新旧様々な社会主義住宅が林立している。新しいものには、窓の縁取りや壁の装飾にロシア風が感じられるデザインが取り入れられている。1階に入っている商店や食堂には、やはりロシア語が併記されていた。

再び左折して中央街を歩く。中央街は、旧市街の中心であり、商店や市場が並んでいる。しかしどれも老朽化が著しい。東部の再開発が進むにつれ、かつて港を中心に栄えていた中央街周辺の地域は、周縁となりつつあるのだろう。

再び左折して中央街を歩く。中央街は、旧市街の中心であり、商店や市場が並んでいる。しかしどれも老朽化が著しい。東部の再開発が進むにつれ、かつて港を中心に栄えていた中央街周辺の地域は、周縁となりつつあるのだろう。

中央街をしばらく行くと、西興路との交差点の角に、いかにも帝政ロシア時代の建築かと思われる建物が立ち並んでいるのが見えた。

特にその内の2つは、ドーム型の屋根や建物の構造が、これまで各地で見てきた秋林デパートに酷似しており、帝政ロシア時代に建てられた保存建築物かと思われた。だが、あまりに多数並んでいて、見るからに新しいので、よく観察すると、これらの建築物は、、最近中国によって建てられたようである。ハルビンや瀋陽の中華バロックと比べても、黒河の建築は極めてロシア建築に忠実に作られており、重厚で壮大な存在感を発揮している。先生は、これら黒河の帝政ロシア風建築を、比喩的に「新中華バロック」と呼べるのではないか、とおっしゃっていた。

中央街をしばらく行くと、西興路との交差点の角に、いかにも帝政ロシア時代の建築かと思われる建物が立ち並んでいるのが見えた。

特にその内の2つは、ドーム型の屋根や建物の構造が、これまで各地で見てきた秋林デパートに酷似しており、帝政ロシア時代に建てられた保存建築物かと思われた。だが、あまりに多数並んでいて、見るからに新しいので、よく観察すると、これらの建築物は、、最近中国によって建てられたようである。ハルビンや瀋陽の中華バロックと比べても、黒河の建築は極めてロシア建築に忠実に作られており、重厚で壮大な存在感を発揮している。先生は、これら黒河の帝政ロシア風建築を、比喩的に「新中華バロック」と呼べるのではないか、とおっしゃっていた。

右折して西興路を行くと、またも交差点の角に「新中華バロック」の建物が立っている。

まだ工事中で骨組みだけであったが、今まさに建てられようとしている「新中華バロック」の事例に遭遇した。「新中華バロック」は、骨組みが鉄筋コンクリートであることなど、建築方法や素材に関しては、従来の中華バロック様式とは異なる。ただ、外観だけを帝政ロシア風建築に似せた、斬新な様式なのである。新市街の通江路にも、同じような帝政ロシア風の建築が新しく建設されていた。黒河ではいま、中国人建築家が帝政ロシア建築を模倣した「新中華バロック」の建設が、激しくブームのようである。ロシア的なものへの中国人の熱い思いを、改めて認識させられる。

右折して西興路を行くと、またも交差点の角に「新中華バロック」の建物が立っている。

まだ工事中で骨組みだけであったが、今まさに建てられようとしている「新中華バロック」の事例に遭遇した。「新中華バロック」は、骨組みが鉄筋コンクリートであることなど、建築方法や素材に関しては、従来の中華バロック様式とは異なる。ただ、外観だけを帝政ロシア風建築に似せた、斬新な様式なのである。新市街の通江路にも、同じような帝政ロシア風の建築が新しく建設されていた。黒河ではいま、中国人建築家が帝政ロシア建築を模倣した「新中華バロック」の建設が、激しくブームのようである。ロシア的なものへの中国人の熱い思いを、改めて認識させられる。

西興路を引き返して再び中央街へと入ると、中央街はここから、歩行者天国のショッピング街となる。入り口の表示にはロシア語も併記されていた。沿道にはベンチや植え込みが設置され、地面もタイル張りにされているなど、きれいに整備されている。ここでも帝政ロシア風を模した建物が並んでおり、それぞれがドームの形を多少アレンジするなど工夫して、新しい建築スタイルを生み出している。

西興路を引き返して再び中央街へと入ると、中央街はここから、歩行者天国のショッピング街となる。入り口の表示にはロシア語も併記されていた。沿道にはベンチや植え込みが設置され、地面もタイル張りにされているなど、きれいに整備されている。ここでも帝政ロシア風を模した建物が並んでおり、それぞれがドームの形を多少アレンジするなど工夫して、新しい建築スタイルを生み出している。

商店街には、Semirや361°、Jeans Westなど中国の各地で見られるチェーンの衣料品店だけでなく、NIKEやAsics 、Kappaなど日本でもなじみのあるブランドも立地していた。

看板にロシア語が併記されていることから、ロシア人を客層と考えているようである。だが、私たちが訪れた18時頃にはロシア人の姿はほんの2,3組しか見当たらず、見受けられるのは中国人の若い男女ばかりであった。ロシア人が少ないのは、ここでも大黒河島と同様、15時のフェリーでロシア人がブラゴベシチェンスクに帰ってしまうからだろう。ほとんどの店が閉店間際だった。

商店街には、Semirや361°、Jeans Westなど中国の各地で見られるチェーンの衣料品店だけでなく、NIKEやAsics 、Kappaなど日本でもなじみのあるブランドも立地していた。

看板にロシア語が併記されていることから、ロシア人を客層と考えているようである。だが、私たちが訪れた18時頃にはロシア人の姿はほんの2,3組しか見当たらず、見受けられるのは中国人の若い男女ばかりであった。ロシア人が少ないのは、ここでも大黒河島と同様、15時のフェリーでロシア人がブラゴベシチェンスクに帰ってしまうからだろう。ほとんどの店が閉店間際だった。

私たちは商店街を抜けると、官渡路を北へと進み、車を降りた地点へと戻った。ワゴンを待つまでの間、黒竜江公園を散策した。公園をしばらく歩くと、河畔に遊覧船が停まっている。

もう18時を過ぎており、運航はされていなかったが、ガイド氏によれば20元で黒竜江/アムール川の中ほどまで行ける遊覧船らしい。相互ビザ免除制度が厳格化されて、ロシアへ渡ることは難しくなったが、現在でもこれでロシアを間近に見ようとする中国人は少なくないのだ。

もう18時を過ぎており、運航はされていなかったが、ガイド氏によれば20元で黒竜江/アムール川の中ほどまで行ける遊覧船らしい。相互ビザ免除制度が厳格化されて、ロシアへ渡ることは難しくなったが、現在でもこれでロシアを間近に見ようとする中国人は少なくないのだ。

しだいに暗くなってくると、黒河の町は鮮やかなネオンで彩られてくる。だが対岸のブラゴベシチェンスクは、ひっそりと暗闇の中に佇んでいる。黒竜江/アムール川を隔てて、見事なまでに光のコントラストが作り出されている。

しだいに暗くなってくると、黒河の町は鮮やかなネオンで彩られてくる。だが対岸のブラゴベシチェンスクは、ひっそりと暗闇の中に佇んでいる。黒竜江/アムール川を隔てて、見事なまでに光のコントラストが作り出されている。

黒河駅は、1935年に満洲国が開通させた北黒線の終着駅として設置された。当時の地図によると、線路が駅を越えて、埠頭まで伸びていた。

だが現在は、線路は駅で途絶えており、代わりに通江路という道路が駅と埠頭をつないでいる。

駅の待合室には、かなり多くの人の姿が見受けられた。談笑したり、ベンチに寝そべったりと待ち時間の使い方は、人それぞれである。待合室には食品・飲料と一緒に、マトリョーシカなどロシア商品を扱う商店があり、私たちは列車を待つまでの間、各自そこで買い物をした。待合室にはロシア人も多く、全体の3割くらいを占めていた。ハルビン行きの列車を待っていることから、これからハルビン、さらにその奥へと行くのだろう。

駅の待合室には、かなり多くの人の姿が見受けられた。談笑したり、ベンチに寝そべったりと待ち時間の使い方は、人それぞれである。待合室には食品・飲料と一緒に、マトリョーシカなどロシア商品を扱う商店があり、私たちは列車を待つまでの間、各自そこで買い物をした。待合室にはロシア人も多く、全体の3割くらいを占めていた。ハルビン行きの列車を待っていることから、これからハルビン、さらにその奥へと行くのだろう。

振り返ると、黒河を訪れるロシア人には2パターンがあるように感じられた。一つは、黒河に純粋に買い物を楽しみに来ているロシア人である。ブラゴベシチェンスクは、ロシア国内でもかなり辺境の地にあり、他の大都市へのアクセスが悪い。また、町にブランド品など高次商品を取り扱う店もない。そのため、高次商品を買おうとするブラゴベシチェンスク市民にとって、ロシアの他都市よりも、黒河の中露自由貿易城などを訪れた方が、格段に便利である。

もう一つは、黒河を、列車やフェリーを待つ間に買い物を楽しむための通過点と考えるロシア人である。黒河駅の待合室にあふれたロシア人たちは、五大連池などの観光地やハルビン、大連など他都市に向かう途中の時間潰しに、この町を訪れているようである。

出発の時刻が近づき、待合室内が慌ただしくなってくる。私たちも、駅員に切符を見せ、列車へと向かった。黒河駅のホームは何やら工事を行っているらしく、各所に盛土がされている。乗客はその隙間をぬって、われ先にと列車へ乗り込む。

19時39分。私たちを乗せた夜行列車はゆっくりと動き出した。明朝には再びハルビンの地を踏むことになる。時差以上に異様に長く感じられた一日が、こうして、ようやく幕を閉じた。