午前7:15分。延吉からハルビンまでの夜行列車は、香坊にて旧東清鉄道の線路と合流し、一時停車した。車窓からは、帝政ロシアにより建設されたであろう蒸気機関車用の給水塔がみえる。これによって香坊が東清鉄道上の拠点であったことを確認することができる。

午前7:15分。延吉からハルビンまでの夜行列車は、香坊にて旧東清鉄道の線路と合流し、一時停車した。車窓からは、帝政ロシアにより建設されたであろう蒸気機関車用の給水塔がみえる。これによって香坊が東清鉄道上の拠点であったことを確認することができる。香坊は、人工都市であるハルビンがロシアの手で建設された時に、最初の拠点となった市街地である。

午前7:15分。延吉からハルビンまでの夜行列車は、香坊にて旧東清鉄道の線路と合流し、一時停車した。車窓からは、帝政ロシアにより建設されたであろう蒸気機関車用の給水塔がみえる。これによって香坊が東清鉄道上の拠点であったことを確認することができる。

午前7:15分。延吉からハルビンまでの夜行列車は、香坊にて旧東清鉄道の線路と合流し、一時停車した。車窓からは、帝政ロシアにより建設されたであろう蒸気機関車用の給水塔がみえる。これによって香坊が東清鉄道上の拠点であったことを確認することができる。

香坊は、人工都市であるハルビンがロシアの手で建設された時に、最初の拠点となった市街地である。

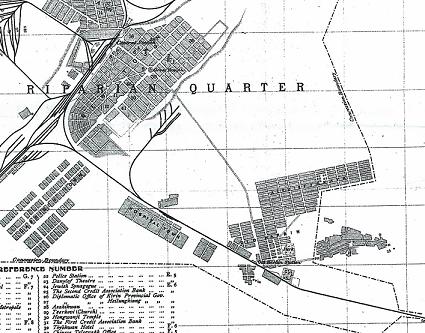

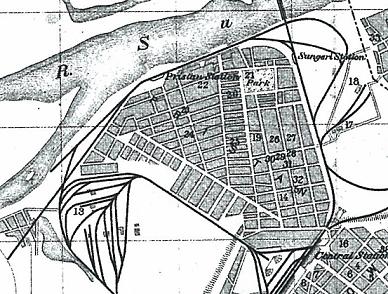

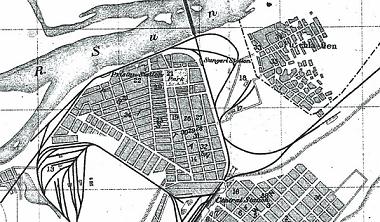

スンガリと呼ばれた地域に、スンガリ河(現在は松花江と呼ばれる)の水路と東清鉄道の陸路が交わる交通の要衝として帝政ロシアが注目し、大規模な都市計画に着手してできたのがハルビンである。この地は氾濫原で沼地であったため、埋め立てを要した。そのため香坊が、埋め立てが完成するまでの拠点となった。焼酎醸造所に東清鉄道の事務所が仮に設置され、ロシア正教会なども建てられ、臨時の市街地が形成されたようだ。(越沢明著『哈爾浜の都市計画1898‐1945』総和社 1990年 P29)香坊は後にスタールハルビン(旧ハルビン)と呼ばれる。都市建設の踏み台として、一時的にハルビンの中心となったことが名称からでも明らかだろう。1913年に帝政ロシアから発行された地図をみると、香坊から現在のハルビン方面へ、一本の道のみがつながっている。この道を使って、ハルビンの建設がすすんだのである。このような歴史を持つ地区も、現在は、中国人の労働階級が居住する地区と化しているようだ。香坊駅到着前の踏み切りではスクーターや自転車に乗る多くの中年男女が列車の通過を待っていた。現在の地図をみると、踏切反対側には「ハルビン電気廠責任有限公司」や「ハルビン熱電責任有限公司」をはじめとする製造業が集積している。工場従業員はその近くの香坊に居住しているのであろう。

スンガリと呼ばれた地域に、スンガリ河(現在は松花江と呼ばれる)の水路と東清鉄道の陸路が交わる交通の要衝として帝政ロシアが注目し、大規模な都市計画に着手してできたのがハルビンである。この地は氾濫原で沼地であったため、埋め立てを要した。そのため香坊が、埋め立てが完成するまでの拠点となった。焼酎醸造所に東清鉄道の事務所が仮に設置され、ロシア正教会なども建てられ、臨時の市街地が形成されたようだ。(越沢明著『哈爾浜の都市計画1898‐1945』総和社 1990年 P29)香坊は後にスタールハルビン(旧ハルビン)と呼ばれる。都市建設の踏み台として、一時的にハルビンの中心となったことが名称からでも明らかだろう。1913年に帝政ロシアから発行された地図をみると、香坊から現在のハルビン方面へ、一本の道のみがつながっている。この道を使って、ハルビンの建設がすすんだのである。このような歴史を持つ地区も、現在は、中国人の労働階級が居住する地区と化しているようだ。香坊駅到着前の踏み切りではスクーターや自転車に乗る多くの中年男女が列車の通過を待っていた。現在の地図をみると、踏切反対側には「ハルビン電気廠責任有限公司」や「ハルビン熱電責任有限公司」をはじめとする製造業が集積している。工場従業員はその近くの香坊に居住しているのであろう。

一時停車した後、旧東清鉄道をたどり、今日の目的地であるハルビン駅へと向かった。

ハルビンの歴史ハルビンは帝政ロシアによって造られた人工都市である。ハルビンが選定された理由は主に2つある。 帝政ロシアは不凍港を求めて東方への進出を図り、1860年、沿海州をロシア領とすると、ウラジオストックに港を建設した。だが、海路でアフリカ大陸をまわりインド洋経由でウラジオストックまで行くには、英国が支配下に置く海洋ルートとかぶる。しかもウラジオストックは不凍港ではなかったので、1年中利用することは不可能であった。 そのため陸路が必要となり、1891年にウラジオストック⇔チタ間でシベリア鉄道が計画され、1894年にはハバロフスク⇔ウラジオストック間の一部が開通した(藤原浩著『シベリア鉄道 : 洋の東西を結んだ一世紀』東洋書店 2008)。だが、アムール川/黒龍江北岸をたどる未開の地の鉄道敷設は地形が険しいため、清国を横断しウラジオストックまでより短距離でいける東清鉄道本線の敷設権を、1896年の東清鉄道建設協定の締結のもと帝政ロシアが獲得し(小林英夫著『<満洲>の歴史』講談社現代新書 2008 P23)、1903年に東清鉄道本線が開通した。その際、松花江の水路と交わる、当時スンガリと呼ばれ、後にハルビンとなる場所を、帝政ロシアは都市の立地点として着目した。 ハルビンという地名は満洲語起源で、「哈爾浜」の漢字は、のちに中国人が当てたものである(このため、この報告でも、カタカナで「ハルビン」と表記する)。 ハルビンは、帝政ロシアが不凍港を建設しようと目論んでいた当時のダーリニー(現在の大連)ならびに軍港が建設された旅順まで直線的に行くことができる地域でもあった。帝政ロシアが、満洲を南北に横断する支線鉄道の敷設権を、1898年、遼東半島の租借権とともに得たのち、東清鉄道支線の分岐点を交通の要衝であったハルビンにしたのは合理的な選択であった(西澤泰彦著『「満州」都市物語』河出書房新社 2006年 P20)。 このように2つの地理的要因が重なって、ハルビンは帝政ロシアの満洲における拠点、そしてシベリア鉄道と東清鉄道とで繋がるヨーロッパへの出入口として、1898年から大規模な都市計画が行われた。 帝政ロシアがヨーロッパ列強と同等の文化の発展具合であることを誇示したかったためであろう、ハルビンには、当時ハプスブルク帝国の首都ウィーンを中心に流行していたアールヌヴォー様式による建物が多数建設された。西欧からアジアへ目を向けると、ハルビンは東清鉄道で最もヨーロッパ化が進んだ地域で、アジアの一都市というより、ヨーロッパの周辺と位置づけられた。それ故に、国際色が強い地域であったと言えるだろう。 日本がこの地域へフロンティアを拡大したのは、他の満洲地域と比べると遅かった。日露戦争で日本が獲得した南満州鉄道の権益は、長春どまりであり、ハルビンに日本のフロンティアは及ばず、日本が経営する満鉄附属地も当然存在しなかった。1932年に満州国が建国した後も、長春以北の東清鉄道はソ連が運営していた。だが、満州全域での日本の支配力強化はすすみ、1935年に東清鉄道は満洲交通部により買収されて、ようやく、ハルビンでも「都邑計画」のもとに、日本人都市計画家の手で大規模な都市開発が行われるようになった。 しかし、他の満洲の都市と異なり、例外的に、欧米の影響が満洲国下でも存続し続けた。 |

東清鉄道の本線から不凍港ダーリニー/大連へと向かう東清鉄道支線の分岐点であるハルビンの駅舎は、かつて、優雅なアールヌヴォー様式であった。だが1959年、中ソ対立が高まっていく中、大躍進の政策の一環としてアールヌヴォー様式で造られた駅舎は破壊され、現在は外壁が灰色の、特徴のない駅舎となってしまった。(『哈爾浜の都市計画

東清鉄道の本線から不凍港ダーリニー/大連へと向かう東清鉄道支線の分岐点であるハルビンの駅舎は、かつて、優雅なアールヌヴォー様式であった。だが1959年、中ソ対立が高まっていく中、大躍進の政策の一環としてアールヌヴォー様式で造られた駅舎は破壊され、現在は外壁が灰色の、特徴のない駅舎となってしまった。(『哈爾浜の都市計画 1898‐1945』P90)しかし現在も、ウラジオストック行きやモスクワ行きの国際列車があり、ロシアと結ぶ鉄道交通の結節点という機能は残っている。

1898‐1945』P90)しかし現在も、ウラジオストック行きやモスクワ行きの国際列車があり、ロシアと結ぶ鉄道交通の結節点という機能は残っている。

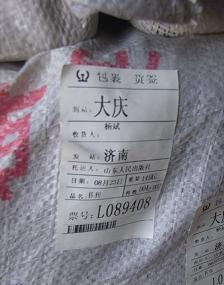

列車から降り立ち、他の都市の駅と比べ特徴的と感じたのは、プラットホームの広さと多くのトレーラーが置かれていた点であった。これらトレーラーには、段ボールや簡素なビニールバッグがガムテープや紐などで厳重に締められ、大慶行きと表示されたトレーラーには衣類が詰まったビニール袋が多く積まれて

列車から降り立ち、他の都市の駅と比べ特徴的と感じたのは、プラットホームの広さと多くのトレーラーが置かれていた点であった。これらトレーラーには、段ボールや簡素なビニールバッグがガムテープや紐などで厳重に締められ、大慶行きと表示されたトレーラーには衣類が詰まったビニール袋が多く積まれて いた。ハルビン駅から多くの方面への物資の集散地となっていることが一目瞭然である。ホームの広さ、荷物の多さ、そして中国東北部の全域に繋がる線路をみると、すでにスンガリ川/松花江の水運はその役割を終えたとはいえ、それが形態を変え、陸路の交通要衝となっていることがわかる。

いた。ハルビン駅から多くの方面への物資の集散地となっていることが一目瞭然である。ホームの広さ、荷物の多さ、そして中国東北部の全域に繋がる線路をみると、すでにスンガリ川/松花江の水運はその役割を終えたとはいえ、それが形態を変え、陸路の交通要衝となっていることがわかる。

プラットホームには、ロシア国境まで私たちのガイドとなってくださるガイドのDan氏がまで迎えに来てくれていた。

ハルビン駅の駐車場にはざっとみて900台近く車両が駐車されており、物資や人の交通手段としての鉄道の役割が大きいことを証明している。

ハルビン駅は、韓国統監であった伊藤博文が、朝鮮の日本による植民地化に抗議した安重根に射殺された場所として、歴史によく知られている。

かつて、伊藤博文が射殺された1番プラットホームには、射殺の場所を示す看板があり、ガラス張りとなっていた(邸景一、萩野純一著『大連と中国・東北歴史散歩』旅名人ブックス 2007年 P286)。しかし現在は、暗殺された瞬間に伊藤博文が立っていた場所を正方形で表示し、安重根が立っていた場所を、弾の飛んだ方向を示す三角形のタイルで表示しているのみである。とてもシンプル

かつて、伊藤博文が射殺された1番プラットホームには、射殺の場所を示す看板があり、ガラス張りとなっていた(邸景一、萩野純一著『大連と中国・東北歴史散歩』旅名人ブックス 2007年 P286)。しかし現在は、暗殺された瞬間に伊藤博文が立っていた場所を正方形で表示し、安重根が立っていた場所を、弾の飛んだ方向を示す三角形のタイルで表示しているのみである。とてもシンプル であり、事件について知らない者は、気付いても、不思議な位置にタイルがあるな、と思うだけであろう。事実、そばをつぎつぎと通る中国人たちは、このタイルに全く関心を示さず、足早に通り過ぎて行った。私たち以外にここに立ち止まって見ているのは3人組の日本人であった。ここに注

であり、事件について知らない者は、気付いても、不思議な位置にタイルがあるな、と思うだけであろう。事実、そばをつぎつぎと通る中国人たちは、このタイルに全く関心を示さず、足早に通り過ぎて行った。私たち以外にここに立ち止まって見ているのは3人組の日本人であった。ここに注 目してハルビン駅を訪れるのは、日本人と韓国・北朝鮮の人々のみであろう。以前は説明看板が設置されていたのに、現在は取り払われている。

目してハルビン駅を訪れるのは、日本人と韓国・北朝鮮の人々のみであろう。以前は説明看板が設置されていたのに、現在は取り払われている。

中国政府が、日韓関係に関する出来事において、韓国の側を支持し日本を声高に非難するのにさほど興味がないことが、このことに顕著に現れている。防川の三国国境地帯の展望台でも、「日本海」の名称がつかわれていた。しかしホームに印をつけているという行為から、歴史を完全に抹殺する意図はないことが読み取れる。

なぜハルビンが伊藤博文の暗殺場所となったのか?日露戦争で日本が勝利を収めたため、アジア大陸におけるフロンティア争いにおいて、かつて朝鮮半島に覇権を拡張しようとしたロシアは、日本の覇権を認めざるをえない状況にあった。 伊藤が射殺された1909年10月26日までには、日本は関東州の租借権、長春までの鉄道とその附属地の権益を所有し、ハルビンは、次第に日本にとって身近な場所になってきた。一方ロシアは、ハルビンに東清鉄道附属地を置き、満洲における拠点としてこの地を自己の支配下においていた。 ココフツェフ大蔵大臣と伊藤にとって、ハルビンは、西からシベリア鉄道、そして南から東清鉄道を使用すれば容易に訪問できる。それ故に、ロシアがかつて狙っていた朝鮮半島への覇権を日本に委譲する流れの中での話し合いは、ハルビンで行われた。伊藤を射殺することで朝鮮の独立を守れると考えた安重根は、ウラジオストクに潜伏していたので、東からやってきた。こうして、東西南の鉄道結節点であるハルビンで、暗殺が実行されたのである。 だが、日露戦争後、日露の関係はより緊密で友好的になっていた。 上垣外憲一(『暗殺・伊藤博文』ちくま新書 2000 P12)によると、伊藤を射殺した安重根はロシアの警察に逮捕されるが、その身柄は日本へと引き渡され、日本植民地となった旅順の刑務所に入れられて、1910年3月26日、日本の手で処刑されたのである。 |

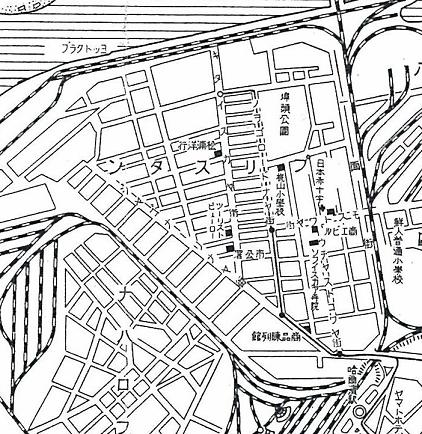

ハルビンの都市地理: 3つの構成部分ハルビンも、奉天/瀋陽と同様、大きく3つの地区に分かれている。ただし、それぞれの地区の性格は、奉天/瀋陽とは全く異なっている。私たちの本日の巡検は、このハルビンの3つの構成部分を念頭において行われた。 第一は、新市街と呼ばれる、かつて東清鉄道本社をはじめとするロシアの行政的機能が集中していた地域だ。この地域は、駅の正面から延びるボクザールヌイプロスペクト/紅軍街、そしてそれに直行するボリショイプロスペクト/大直街、そしてその交点にあったロシア正教の聖堂である中央寺院が文革で破壊された跡地の紅博広場に代表される。かつてはここに外国領事館のような海外の行政施設も多く立地した。 第二は、プリスタンと呼ばれる埠頭区である。この地域はロシア時代の商業中心であり、満洲における欧米資本の地域的管理拠点も立地して、ハルビン建設時代から国際色が強い地域となっていた。 これら2つの地域は、ロシアが管理する東清鉄道附属地内に設置されていたのに対し、第三の地域は埠頭区に隣接する傅家甸と呼ばれる附属地外に位置する中国人地区である。ただし、奉天/瀋陽と異なり、ハルビンができる前からそこに中国人の都市集積があったわけではない。附属地で中国人商人が商売を行ったり、住居を建てるのは煩雑であり、一時は禁止されていたため、1913年の地図にははっきりと明示されている附属地境界線の外で、かつ附属地に隣接する形で中国人街が形成された。 私たちは、この順にのっとり、本日のハルビンの都市地理を巡検した。 なお、満洲国建国後、この3つの地区全体を覇権下におさめた日本は、新市街と香坊との間にロシアが一部を途中までととのえた馬家溝と呼ばれる一帯で、郊外住宅地を完成させ、ハルビンに流入してきた多くの日本人の居住の場とした。ここには、「文」が頭につく通り名が多く集まる地区がある。(澤井君の大慶の報告にリンク) |

ニコライ教会を中心に十字に延びる通りが、ハルビンの骨格をなしている。聖ニコライは旅人を保護すると信じられていたため、東清鉄道の高級職員は、聖ニコライにちなんだ教会を建てたそうだ(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P41)。東清鉄道の利用客が旅人であるという意味もあるし、ハルビンにいるロシア人が本国から遠く離れた旅人だという意味もあるだろう。

この地区の計画的な街路パターンは、日本が満鉄付属地で行った都市計画とは大きく異なる。ニコライ教会が設立された円広場の宗教的イデオロギーが中心となり、ロシア人にとっての正教会の存在の大きさを示している。幹線道路の位置に正教会を設立するヴィスタという概念を取り入れたこの計画手法は、バロック的都市計画の影響を受けていると指摘されている(西澤泰彦著『「満州」都市物語』河出書房新社 2006年 P24)。

1939年の古地図によると、日本は、満州国を1932年に建国すると、円広場のすぐ外にハルビン神社を建立した。ニコライ教会を破壊するには至らなかったが、ロシアに対抗してその教会が立地していたすぐ側にハルビン神社を建立し、自己の支配を宗教施設を通して示した。

1939年の古地図によると、日本は、満州国を1932年に建国すると、円広場のすぐ外にハルビン神社を建立した。ニコライ教会を破壊するには至らなかったが、ロシアに対抗してその教会が立地していたすぐ側にハルビン神社を建立し、自己の支配を宗教施設を通して示した。

しかし、1899年に建立されたこのニコライ教会は、1966年、文化大革命の最中、紅衛兵によって破壊されてしまった。ロシアの支配を象徴するこの建造物は、当時のソ連を「修正主義」と批判する紅衛兵たちにとって破棄すべき象徴だったのであろう。政治的意図が込められた施設は、何であれ積極的破壊の対象となりがちである。

しかし、1899年に建立されたこのニコライ教会は、1966年、文化大革命の最中、紅衛兵によって破壊されてしまった。ロシアの支配を象徴するこの建造物は、当時のソ連を「修正主義」と批判する紅衛兵たちにとって破棄すべき象徴だったのであろう。政治的意図が込められた施設は、何であれ積極的破壊の対象となりがちである。

教会が復元されることはなく、現在、この紅博広場には、どの位置から見てもHと読める銀色の素材でできたモニュメントが飾られている。ハルビンは通称'雪と氷の街’とも呼ばれ、これをモチーフにしたモニュメントである。Hは、Harbinの頭文字であろう。このモニュメントの雰囲気は、中国建設銀行とSinowayホテルのビルには一致するが、それ以外の広場に面したロシア時代から

教会が復元されることはなく、現在、この紅博広場には、どの位置から見てもHと読める銀色の素材でできたモニュメントが飾られている。ハルビンは通称'雪と氷の街’とも呼ばれ、これをモチーフにしたモニュメントである。Hは、Harbinの頭文字であろう。このモニュメントの雰囲気は、中国建設銀行とSinowayホテルのビルには一致するが、それ以外の広場に面したロシア時代から 残る周囲の建造物とは不一致のように感じる。この広場の地下には、大きなショッピングモールが設立されている。地上の景観より地下に設立されたモールに雰囲気は合っているようであった。ハルビン神社の跡地には、現在工大集団のガラス張りのビルが設立されている。以前は宗教イデオロギーの中心であったこの新市街の中心だが、現在宗教的施設はすべて破壊されてしまっており、銀行やホテル、商業施設をはじめとする市場経済の諸機能が流入し、その強さを見せ付けられた場所であった。

残る周囲の建造物とは不一致のように感じる。この広場の地下には、大きなショッピングモールが設立されている。地上の景観より地下に設立されたモールに雰囲気は合っているようであった。ハルビン神社の跡地には、現在工大集団のガラス張りのビルが設立されている。以前は宗教イデオロギーの中心であったこの新市街の中心だが、現在宗教的施設はすべて破壊されてしまっており、銀行やホテル、商業施設をはじめとする市場経済の諸機能が流入し、その強さを見せ付けられた場所であった。

広場に面して黒龍江博物館も立地していた。博物館入り口前には獅子が飾られており、重要な施設であることは示されていたが、博物館の左側にはスポーツ店、右側にはアパレルショップが隣接し、それらの派手な広告に負けて存在感が薄れていた。経済的機会費用がこの地域は高く、それ故に博物館のすぐ側までに商業施設が入っている。

広場に面して黒龍江博物館も立地していた。博物館入り口前には獅子が飾られており、重要な施設であることは示されていたが、博物館の左側にはスポーツ店、右側にはアパレルショップが隣接し、それらの派手な広告に負けて存在感が薄れていた。経済的機会費用がこの地域は高く、それ故に博物館のすぐ側までに商業施設が入っている。

私たちは、夜行列車に乗っていたため、巡検を開始する前に、新市街の中心に位置する新しいショッピングモールで朝食をとった。この建造物は、以前は「紅太陽展覧館」と呼ばれ、 貿易や農業についての展覧会を行っていたそうだ。「紅太陽(Red Sun)」とは毛沢東主席の美称であり、「紅太陽」が使用されていることから毛沢東が多いに崇拝されていたことが明らかである。現在は、複合商業ビルとなっており、フランス資本のカルフールやアメリカ資本のKFC、Pizza Hut等の多くの外国資本の店舗が入っている。

私たちは、夜行列車に乗っていたため、巡検を開始する前に、新市街の中心に位置する新しいショッピングモールで朝食をとった。この建造物は、以前は「紅太陽展覧館」と呼ばれ、 貿易や農業についての展覧会を行っていたそうだ。「紅太陽(Red Sun)」とは毛沢東主席の美称であり、「紅太陽」が使用されていることから毛沢東が多いに崇拝されていたことが明らかである。現在は、複合商業ビルとなっており、フランス資本のカルフールやアメリカ資本のKFC、Pizza Hut等の多くの外国資本の店舗が入っている。

私たちが朝食をとったショッピングモールは、「新市街」にある。現在、この「新市街」は、鉄道駅という結節点の近くに位置する繁華街、商業地域として発達していることが、このモールの存在からうかがえる。

中ソ対立が起き、文化大革命が起こると、中国は、戦前までハルビンにあった国際色を断絶する方向を取った。ソ連関係者は追放され、外国の帝国主義を象徴する建造物は破壊され、この地域での行政機能は希薄化した。

いったんは国際色が希薄になったハルビンだが、?小平の開放経済導入により、再びこの商業ビルで見られるような、外国資本の商業が進出し始めた。とはいえ、かつてのように、外国人の居住者が顕著に増えているわけではない。

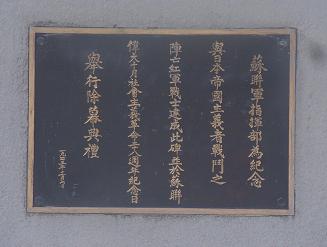

宗教的イデオロギーをはらんだハルビンの中心であるこの地域に、ソ連軍が日本軍に勝利をしたことを記念する記念碑が設立されていることに注目すべきだ。

宗教的イデオロギーをはらんだハルビンの中心であるこの地域に、ソ連軍が日本軍に勝利をしたことを記念する記念碑が設立されていることに注目すべきだ。

記念碑の上部には二人の兵隊が立ち、彼らは一緒にクレムリンと、「pobeda(ロシア語で「勝利」)」と書かれた星を高く手にしていた。台には「3-IX-1945」(1945年9月3日)と勝利の日が大きく示され、星や麦、鎌などがあしらわれたソ連国章の下に、ロシア語と、その下にはめ込まれた中国語訳の プレートで「中国の自由と独立のために、東北を解放する戦闘の中で犠牲となったソ連軍の英雄たちは永遠に不朽である」と書かれていた。この記念碑を説明する際にガイド氏が、「Japanese soldier invaders」と戦い、命を落としてくれたソ連軍のための戦勝記念碑なのだ、と述べていた言葉が印象的だった。

プレートで「中国の自由と独立のために、東北を解放する戦闘の中で犠牲となったソ連軍の英雄たちは永遠に不朽である」と書かれていた。この記念碑を説明する際にガイド氏が、「Japanese soldier invaders」と戦い、命を落としてくれたソ連軍のための戦勝記念碑なのだ、と述べていた言葉が印象的だった。

ここで、記念碑に「9月3日」と書かれていることは,大きな意味を孕んでいる。日本は、8月15日のポツダム宣言受諾により降伏の意思表明をしたが、それは日本の一方的行為に過ぎなかった。連合国軍側はまだ戦闘状態にあった。米軍は一方的に日本本土への空爆を中止したが、樺太・千島・満洲で、なおソ連軍は日本に対し戦闘を続けていた。東京湾のミズーリ号上で、連合国と日本との協定が結ばれたのが9月2日であった。よって、国際法上は9月2日が終戦日であり、9月3日に、満洲地域に対するソ連軍の占領が確定した。この日付ひとつに、日本と連合国軍の意識の差が表示されているのは興味深いことである。(半藤一利『ソ連が満州に侵攻した夏』文春文庫 2002年 P342)

ここで、記念碑に「9月3日」と書かれていることは,大きな意味を孕んでいる。日本は、8月15日のポツダム宣言受諾により降伏の意思表明をしたが、それは日本の一方的行為に過ぎなかった。連合国軍側はまだ戦闘状態にあった。米軍は一方的に日本本土への空爆を中止したが、樺太・千島・満洲で、なおソ連軍は日本に対し戦闘を続けていた。東京湾のミズーリ号上で、連合国と日本との協定が結ばれたのが9月2日であった。よって、国際法上は9月2日が終戦日であり、9月3日に、満洲地域に対するソ連軍の占領が確定した。この日付ひとつに、日本と連合国軍の意識の差が表示されているのは興味深いことである。(半藤一利『ソ連が満州に侵攻した夏』文春文庫 2002年 P342)

中華人民共和国誕生の際、毛沢東はスターリンが住むモスクワに2ヶ月滞在し、1950年2月に中ソ友好同盟相互援助条約を締結した(天児慧著『中華人民共和国史』岩波新書 1999 P26)。そしてその7カ月後の、1950年9月にこの記念碑は建てられた。

新中国のなかでロシア色が最も強い都市であったハルビンの、そのイデオロギー的な中心であった紅博広場にソ連戦勝記念碑を設置したのは、今後ソ連を師とし、ソ連に導かれながら社会主義を軸にした国家作りをするとの中国の意思表示をしたからであったのはまちがいない。この記念碑は、ソ連のハルビンにおけるプレゼンスの大きさを物語っている。帝政ロシアが建設したニコライ寺院や日本の神社が破壊対象とされ、社会主義ソ連による勝利の記念碑が残存しているのは、イデオロギーをはっきり分けて破壊したことを示している。帝政ロシアの時代を否定し、社会主義ソ連との協調を誇示する意味もあったのだろう。この紅博広場一帯は、つねに権力をイデオロギーの象徴として可視的に誇示する場所として存在し続けてきたのである。

その後私たちは、ガイド氏が以前マネジャーを勤めていたという、満洲国時代に日本の近藤林業会社が建設したハルビン国際ホテルの内部を案内してもらった。

その後私たちは、ガイド氏が以前マネジャーを勤めていたという、満洲国時代に日本の近藤林業会社が建設したハルビン国際ホテルの内部を案内してもらった。

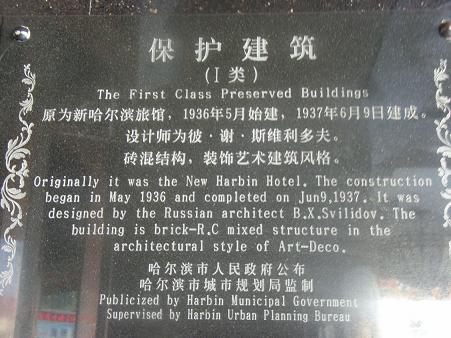

1936年にできたこのホテルの設計は、ロシア人であった(入り口のパネル)。日本企業でありながらロシア人の建築家を起用したところに、ハルビンの満洲国全体における特殊な社会的位置があらわれている。アールヌヴォーの次に現れた建築様式であるアールデコ調に建設された。ソ連軍に接収された後、1949年にハルビン市に譲渡され、その後第一文化財として保存の対象となっている。

1936年にできたこのホテルの設計は、ロシア人であった(入り口のパネル)。日本企業でありながらロシア人の建築家を起用したところに、ハルビンの満洲国全体における特殊な社会的位置があらわれている。アールヌヴォーの次に現れた建築様式であるアールデコ調に建設された。ソ連軍に接収された後、1949年にハルビン市に譲渡され、その後第一文化財として保存の対象となっている。

内装はとても厳かな雰囲気で、細かい細工が施され高級感溢れるものであった。ロビーには路面電車とニコライ寺院の絵画、アールヌヴォー様式の旧ハルビン駅舎の絵画が飾られていた。

普段は、一般人はなかなか入れないであろうプレジデンシャルスィートも案内してくれた。その内装にも、旧ハルビン駅やニコライ寺院などがテーマとなった絵画が飾られていた。現在中華人民共和国が国の主体となっているのに、これほど多く帝政ロシアが支配していた時代に関わる建造物の絵画が飾られていたことははじめ不思議に感じられたが、ロシアとの現在の友好関係を示している一方、この格式あるホテルにハルビンの歴史と伝統を示したいという姿勢なのであろう。

プレジデンシャルスィートを出ると、エレベーターの前に、このホテルの屋上に立ち、中央寺院(紅博)広場を見下ろす毛沢東と周恩来を描いた絵画が目にとまった。この絵画は、単なる装飾ではなく、大きな意味を秘めている。共産党は、かつてロシアや日本が支配していたハルビン市を国民党との激しい戦いを経て制圧し、いまやわがものにした、毛沢東と周恩来が立つ目線の下に、ハルビン市街の建造環境がひろがっている。当時、このホテルはハルビン市内で最も高い建造物であった。そこから見下ろす2人は、帝国ロシア、日本、ソ連というハルビンの支配者の変遷をの歴史を超えて残る都市建造環境を自分の支配下に置くことに成功したのである。絵画の中にはバスが走っているのは、同時に、この建造環境が生きている都市、近代的な都市であるこをことを表している。そして、共産党系の画家は、さきほど紅博広場でみた、ソ連戦勝記念碑を絵画の中に含めることを忘れていない。これは、絵の描かれた時点から過去を見通す通時性を持った、絵画であるといえるだろう。

プレジデンシャルスィートを出ると、エレベーターの前に、このホテルの屋上に立ち、中央寺院(紅博)広場を見下ろす毛沢東と周恩来を描いた絵画が目にとまった。この絵画は、単なる装飾ではなく、大きな意味を秘めている。共産党は、かつてロシアや日本が支配していたハルビン市を国民党との激しい戦いを経て制圧し、いまやわがものにした、毛沢東と周恩来が立つ目線の下に、ハルビン市街の建造環境がひろがっている。当時、このホテルはハルビン市内で最も高い建造物であった。そこから見下ろす2人は、帝国ロシア、日本、ソ連というハルビンの支配者の変遷をの歴史を超えて残る都市建造環境を自分の支配下に置くことに成功したのである。絵画の中にはバスが走っているのは、同時に、この建造環境が生きている都市、近代的な都市であるこをことを表している。そして、共産党系の画家は、さきほど紅博広場でみた、ソ連戦勝記念碑を絵画の中に含めることを忘れていない。これは、絵の描かれた時点から過去を見通す通時性を持った、絵画であるといえるだろう。

さらに、1階のロビーにも、毛沢東が訪問したときの写真が立派なショーケースに保存されていた。これはハルビン市の歴史を示す展示が多い中で、数少ない、中国全体の体制への愛国心を感じさせる一面であった。

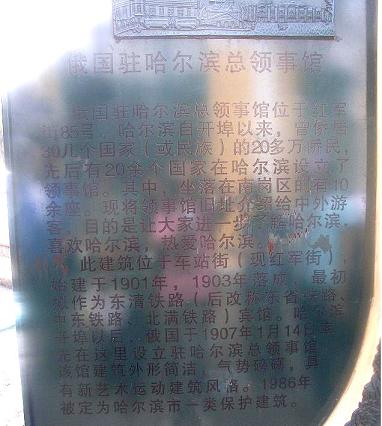

その後、現在紅軍街と称されているボクザールヌイプロスペクト(ロシア語で、駅前大通り)に向かった。「紅」とは中国語で「赤」、つまりソ連赤軍の意味であり、その名が今なおハルビン新市街地区の骨格をなす1つの通りにつけられている。以前は行政色が強い地域であり、各国領事館や東清鉄道に関連する重要施設が置かれていた。(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P47)ハルビン市都市計画局によって設置されていた案内板によると、ハルビン市におかれていた20カ国の領事館のうち、10カ国以上がこの地区に領事館を置いていたそうだ。私たちは、この行政機能に卓越した建造環境がどのように変化したか、視察することとした。

その後、現在紅軍街と称されているボクザールヌイプロスペクト(ロシア語で、駅前大通り)に向かった。「紅」とは中国語で「赤」、つまりソ連赤軍の意味であり、その名が今なおハルビン新市街地区の骨格をなす1つの通りにつけられている。以前は行政色が強い地域であり、各国領事館や東清鉄道に関連する重要施設が置かれていた。(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P47)ハルビン市都市計画局によって設置されていた案内板によると、ハルビン市におかれていた20カ国の領事館のうち、10カ国以上がこの地区に領事館を置いていたそうだ。私たちは、この行政機能に卓越した建造環境がどのように変化したか、視察することとした。

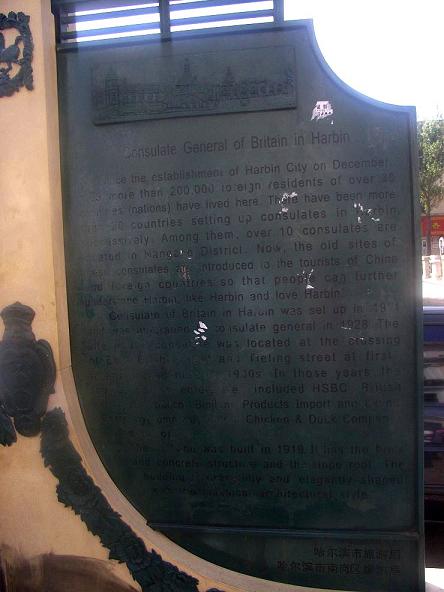

紅博広場から駅に向かうと、まず右手に、英国領事館として1911年に建設された建造物がある。この建物の前にはハルビン市が設置した、都市史を簡単に述べた看板が建っている。ここには、香港上海銀行(HSBC)や英米煙草社(BAT)等の企業を始めとする多くのイギリス資本の事務所機能が立地していた。香港や上海は英国が覇権をおさえていたが、満洲それ自体に英国の支配が及んでいたわけではない。ここにこれだけの欧米の外交施設や企業が進出していたということには、ハルビンが重要なヨーロッパの一周辺都市であったことを示している。

もっとも、現在ここに英国大使館はもはやなく、建造物はMilan Fashion Wedding Plazaという地元需要向けの結婚写真館へと用途は変化してしまい、建造物自身は残るが機能は全く継続性のないものとなっていた。建造物の建て替えは行われていない。むしろ、西欧のイメージを持つ建物と、結婚のイメージが一致しているためであろう。だが、結婚写真館の雰囲気を伝えるよう、手摺や壁には小花が装飾され、厳かであったろう建造物は派手な華やかさを伴うものとなっていた。この地区は、結婚写真館が集積しているのがひとつの特徴である。すなわち、中国人女性にとっても結婚には洋風なイメージが強いため、当時の政治的権威を引き継ぎ西欧風外観をもつ建物が集積する地区が、いまや結婚写真館の集積地区となっているのである。建造物が保持する形態の連続性を巧みに使った例であるといえよう。また、この地区は、戦前とても政治的に権威ある一等地としてみなされていた。一等地であるというイメージが、一生に一度の結婚式をより価値あるものにしようとする意識と合致して、結婚写真館が紅軍街に集積しているともいえる。

もっとも、現在ここに英国大使館はもはやなく、建造物はMilan Fashion Wedding Plazaという地元需要向けの結婚写真館へと用途は変化してしまい、建造物自身は残るが機能は全く継続性のないものとなっていた。建造物の建て替えは行われていない。むしろ、西欧のイメージを持つ建物と、結婚のイメージが一致しているためであろう。だが、結婚写真館の雰囲気を伝えるよう、手摺や壁には小花が装飾され、厳かであったろう建造物は派手な華やかさを伴うものとなっていた。この地区は、結婚写真館が集積しているのがひとつの特徴である。すなわち、中国人女性にとっても結婚には洋風なイメージが強いため、当時の政治的権威を引き継ぎ西欧風外観をもつ建物が集積する地区が、いまや結婚写真館の集積地区となっているのである。建造物が保持する形態の連続性を巧みに使った例であるといえよう。また、この地区は、戦前とても政治的に権威ある一等地としてみなされていた。一等地であるというイメージが、一生に一度の結婚式をより価値あるものにしようとする意識と合致して、結婚写真館が紅軍街に集積しているともいえる。

道路向かい側に1924年に建設された南満洲鉄道局法務部は、満鉄と強い関連性を持つ建造物があった。建物は、曲線をとりいれたアールヌヴォー建築であり、建造物はきれいに塗りなおされてかつての姿が保持されていた。だが現在の使用用途は、ここでも結婚写真館、結婚貸衣裳、そして売店、旅行代理店であった。売店では鉄道の切符が販売されている様子で、いちおう鉄道関連事業といえないこともないが、他のテナントも入っていることから、資本主義の波に飲まれ、地価が上昇したため、鉄道関連事業は1つの建造物をすべて占有するほどに土地利用上の競争力を保持できなかったことが分かる。ちなみに、ここの貸衣裳は、「香港」の名を店名に冠している。台湾系の会社も多い。政治的には中国共産党と相容れなくとも、若い中国人女性は、経済発展の程度が高い香港や台湾にあこがれているのであろう。

道路向かい側に1924年に建設された南満洲鉄道局法務部は、満鉄と強い関連性を持つ建造物があった。建物は、曲線をとりいれたアールヌヴォー建築であり、建造物はきれいに塗りなおされてかつての姿が保持されていた。だが現在の使用用途は、ここでも結婚写真館、結婚貸衣裳、そして売店、旅行代理店であった。売店では鉄道の切符が販売されている様子で、いちおう鉄道関連事業といえないこともないが、他のテナントも入っていることから、資本主義の波に飲まれ、地価が上昇したため、鉄道関連事業は1つの建造物をすべて占有するほどに土地利用上の競争力を保持できなかったことが分かる。ちなみに、ここの貸衣裳は、「香港」の名を店名に冠している。台湾系の会社も多い。政治的には中国共産党と相容れなくとも、若い中国人女性は、経済発展の程度が高い香港や台湾にあこがれているのであろう。

教育庁や少数民族の政治団体の機関が置かれており、その面では行政色も継続されているのは確認できたが、改築や増築がすすんでおり、テナントの部類からみても、この地区で商業機能が強まっていることが分かる。

駅方面へさらに歩くと、現在は龍門大廈と呼ばれる、旧ヤマトホテルがある。次節で詳しく説明するが、新市街で建造物自身も機能も継続されている数少ない建造物であった。

駅の真正面に位置していた税関は、現在はショッピングモールとして使用されていた。元の建造物自身は保存されているが、注目すべき点は、その上部に建造物が増築されていることだ。この地域は駅前であり地価が高いが、既存の建造物を全面的に取り壊す許可が出ないため、一種のファサード保存を行ったうえで、上部に増築したのであろう。

駅の真正面に位置していた税関は、現在はショッピングモールとして使用されていた。元の建造物自身は保存されているが、注目すべき点は、その上部に建造物が増築されていることだ。この地域は駅前であり地価が高いが、既存の建造物を全面的に取り壊す許可が出ないため、一種のファサード保存を行ったうえで、上部に増築したのであろう。

地価が高いことは、ハルビン駅前に設置されている病院でも観察することができた。救診救急中心と書 かれていた病院の道路反対側には、医大四院と書かれた高層の建造物が建設中であった。これは医療施設が足りないことも証明しているが、縦に高く建築しているのは地価が高いことを示している。建設中の医院の上部には丸いドームが設置されていた。市場経済が進入しているが、他の建造物との統一感を守ろうとする姿勢が見られた。

かれていた病院の道路反対側には、医大四院と書かれた高層の建造物が建設中であった。これは医療施設が足りないことも証明しているが、縦に高く建築しているのは地価が高いことを示している。建設中の医院の上部には丸いドームが設置されていた。市場経済が進入しているが、他の建造物との統一感を守ろうとする姿勢が見られた。

このように、当時の建造物は、ハルビン市都市計画局が保護建築として保護され、今日までほぼそのまま保存されて、高級志向の商業地区となっている。だが、市場経済の進入により、既存の歴史的建造物の壁面は広告や看板で埋め尽くされ、歴史的景観は、かつてこの通りがヨーロッパの周辺における核であったころの原形を保って保持されていない。

重要施設の前には、ハルビンのシンボルとも呼べる今はなきニコライ寺院と路面電車の絵が彫られた案内板に、その建造物に関する簡単な歴史が説明されている。建造物を保存する意図は。英国領事館前に設置されていた案内板に書かれていた。すなわち、これら建造物を残すことによって、ハルビンに住む市民ならびにハルビンを訪れる観光客にハルビンの都市史を理解してもらい、’understand Harbin, like Harbin, love Harbin’(案内板引用)を達成することをめざしているのだ。ロシアによって作られた人工都市ハルビンの都市史を建造環境として今に残すことを通じて、市民の間に共通の都市の記憶を創り、場所に対する愛着を涵養する試みを行政が行っているのである。

重要施設の前には、ハルビンのシンボルとも呼べる今はなきニコライ寺院と路面電車の絵が彫られた案内板に、その建造物に関する簡単な歴史が説明されている。建造物を保存する意図は。英国領事館前に設置されていた案内板に書かれていた。すなわち、これら建造物を残すことによって、ハルビンに住む市民ならびにハルビンを訪れる観光客にハルビンの都市史を理解してもらい、’understand Harbin, like Harbin, love Harbin’(案内板引用)を達成することをめざしているのだ。ロシアによって作られた人工都市ハルビンの都市史を建造環境として今に残すことを通じて、市民の間に共通の都市の記憶を創り、場所に対する愛着を涵養する試みを行政が行っているのである。

駅近くには、この地域の他の主要都市と同じく、満洲国時代にはヤマトホテルがあった。ただしハルビンのものは、日本が建てたのではなく、以前は、東清鉄道事務局として使用されていた。しかしハルビンのヤマトホテルは、日本が独自に建てたものではなく、最初はロシア領事館と東清鉄道ホテルとして使用され、その後1936年にヤマトホテルとして経営主体が変わったものである。

駅近くには、この地域の他の主要都市と同じく、満洲国時代にはヤマトホテルがあった。ただしハルビンのものは、日本が建てたのではなく、以前は、東清鉄道事務局として使用されていた。しかしハルビンのヤマトホテルは、日本が独自に建てたものではなく、最初はロシア領事館と東清鉄道ホテルとして使用され、その後1936年にヤマトホテルとして経営主体が変わったものである。

アールヌヴォー様式の建造物は、帝政ロシア支配時代から現在に至るまで継続使用されている。案内板によれば、玄関入り口に1936年、ヤマトホテルが経営主体となった時、日差しよけを設置したとある。ヤマトホテルがこれを設置した理由は、満洲地域各地にできたヤマトホテルすべてに統一感を持たせたかったからであろう。正面に日差しよけを作ることによってブランドを構築し、自身の存在を誇示したかったのだと思われる。現在は、龍門大廈と呼ばれ、中国資本が経営している。現在の紅軍街で、数少なく建造物の機能が継承されている例であるだけに、この都市における支配勢力の変遷が、建造物の様相の変化に如実に表れている。

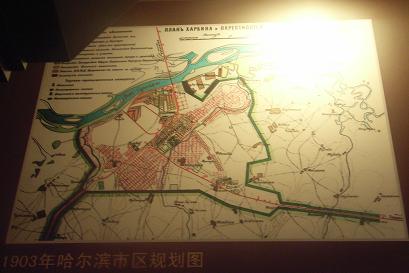

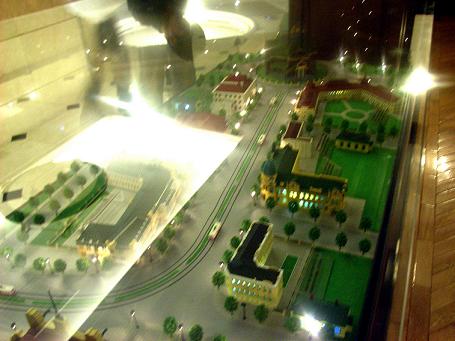

中へ入ると、ハルビン市およびこの建造物の過去100年間にわたる歴史が展示されていた。帝政ロシア支配時代の1913年当時の地図、東清鉄道の回収を図った張学良の写真、さらに満洲国時代のヤマトホテルの頃の写真などが飾られており、これら展示物によって都市史が語られていた。さらにガラスケースには、ボクザールヌイプロスペクト/紅軍街の模型が設置され、重要な建

中へ入ると、ハルビン市およびこの建造物の過去100年間にわたる歴史が展示されていた。帝政ロシア支配時代の1913年当時の地図、東清鉄道の回収を図った張学良の写真、さらに満洲国時代のヤマトホテルの頃の写真などが飾られており、これら展示物によって都市史が語られていた。さらにガラスケースには、ボクザールヌイプロスペクト/紅軍街の模型が設置され、重要な建 造物についていつ着工されたかの説明が書かれていた。紅軍街の街並み同様、経営主体が中国へと変遷したこのホテルでも、ハルビンの都市史が語られ、博物館的要素を孕んでいた。

造物についていつ着工されたかの説明が書かれていた。紅軍街の街並み同様、経営主体が中国へと変遷したこのホテルでも、ハルビンの都市史が語られ、博物館的要素を孕んでいた。

新市街の骨格をなすもうひとつの通りであるボリショイプロスペクト/大直街は、ボクザールヌイプロスペクト/紅軍街と比べると、さらに,東清鉄道関係の施設が集積していた通りであった。私たちは次いで、こちらの通りに向かった。

ボリショイプロスペクト/大直街の右側の歩道を歩くと、東清鉄道の本社として使用された建造物に至る。東清鉄道は、日本が南満洲鉄道の組織をつくるとき手本としたもので、半政府的機関であり、鉄道運営そのものだけでなく、鉄道附属地の管理・経営も行っていた。

建造物の外観は、窓の丸みや渡り廊下の下の丸みのある装飾、天井に飾られている丸みのある柵などのアールヌヴォー様式がそのまま残されており、帝政ロシア時代の面影がそのままに伝わってくる。

建造物の外観は、窓の丸みや渡り廊下の下の丸みのある装飾、天井に飾られている丸みのある柵などのアールヌヴォー様式がそのまま残されており、帝政ロシア時代の面影がそのままに伝わってくる。

現在はハルビン鉄路局(哈鉄)として使用されており、建造物の保持と機能の継続性が 見られる。そしてその建造物の前には、毛沢東のモニュメントが飾られていた。ロシアがハルビンを支配していたころ、この地区では中国人の出入りが禁じられていたことがある(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』 P137) 。ここで、帝政ロシアが建設した建造物の前に毛沢東像を設置するのは、現在は中国の時代であると誇示し、また愛国心を掻き立てようとするものであろう。

見られる。そしてその建造物の前には、毛沢東のモニュメントが飾られていた。ロシアがハルビンを支配していたころ、この地区では中国人の出入りが禁じられていたことがある(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』 P137) 。ここで、帝政ロシアが建設した建造物の前に毛沢東像を設置するのは、現在は中国の時代であると誇示し、また愛国心を掻き立てようとするものであろう。

道路の反対側には、東清鉄道の高級職員クラブとして使用された建物がある。現在は黄色く派手な色に塗られており、ダンスホール、劇場が併設される哈鉄文化宮として使用されている。建物の構造も機能も、基本的に引き継がれていた。

道路の反対側には、東清鉄道の高級職員クラブとして使用された建物がある。現在は黄色く派手な色に塗られており、ダンスホール、劇場が併設される哈鉄文化宮として使用されている。建物の構造も機能も、基本的に引き継がれていた。

ここから一本道を入り、郵政街へと向かうと、ロシアが都市計画を行った住宅地区となる(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P47)。この地区には緑地帯が設置され、帝政ロシアが都市計画の中で都市の緑化を図っていたことが表れている。その名残で、並木は今も存在する。現在の地図でも確認できるとおり、この地区は他とは異なり矩形状街路網で形成されておらず、円広場を中心にして丸く放射線を描くように街路が設定されている。これは単調な景観を避け、円広場を中心に都市計画を行った帝政ロシアに特徴的な様式(越沢明著『満州の首都計画』日本経済評論社 1997年 P53)であって、旧ソ連中央アジアのような、かつて帝政ロシアが覇権を及ぼした地域にも広く認められる。また円周の道路は東清鉄道線の線路の曲がり方と密接な関係にあることが地図から分かる。線路がカーブをしながらハルビン駅へと向かうため、この部分の街路も丸みを帯びたカーブを形成せざるをえなかった。景観ばかりでなく、機能面からも発生した計画であるといえよう。

1997年 P53)であって、旧ソ連中央アジアのような、かつて帝政ロシアが覇権を及ぼした地域にも広く認められる。また円周の道路は東清鉄道線の線路の曲がり方と密接な関係にあることが地図から分かる。線路がカーブをしながらハルビン駅へと向かうため、この部分の街路も丸みを帯びたカーブを形成せざるをえなかった。景観ばかりでなく、機能面からも発生した計画であるといえよう。

並木や緑地は帝政ロシア・満州国時代のまま継承されていたが、建造環境は全く異なっていた。ロシア風の建造物は見当たらず、社会主義住宅が林立している。しかし窓には、ロシア建築を思い起こさせる飛び出したバルコニーの上にとがった屋根の社会主義住宅もあり、帝政ロシア時代の建物の要素が残っているようであった。すでにロシア人は住んでいないがロシア風にされたのは、ハルビンという場所のイメージが引き継がれたためだろう。街路には多くの自動車が駐車しているが、その手入れ状態はあまりよくない。自家用車を中古でようやく手に入れられる中産階級の市民の住む地区となっていることが分かる。

並木や緑地は帝政ロシア・満州国時代のまま継承されていたが、建造環境は全く異なっていた。ロシア風の建造物は見当たらず、社会主義住宅が林立している。しかし窓には、ロシア建築を思い起こさせる飛び出したバルコニーの上にとがった屋根の社会主義住宅もあり、帝政ロシア時代の建物の要素が残っているようであった。すでにロシア人は住んでいないがロシア風にされたのは、ハルビンという場所のイメージが引き継がれたためだろう。街路には多くの自動車が駐車しているが、その手入れ状態はあまりよくない。自家用車を中古でようやく手に入れられる中産階級の市民の住む地区となっていることが分かる。

歩道橋を渡り、道路反対側へと向かうと、1920年に白系(反革命)ロシア人によってロシア革命によりソ連で教育を受けられなくなった学生や東清鉄道の技術者育成のために設けられ、当時は「露中技術専門学校」と呼ばれた(『大連と中国・東北歴史散歩』P384)、ハルビン工業大学(ハルビン工業大学ホームページ )の本キャンパスがある。戦後は、ソ連が社会主義中国における技術者養成のため多大の援助を行い、社会主義中国の経済建設をリードする名門校となった。本館に当たる建物は、スターリン様式で、保護建築とされている。薄暗いグレーの、コンクリート造りの威圧感を感じさせるデコレーションケーキのような建物のトップには、共産主義を象徴する鎌や星が壁面に設置されていた。この建造物にソ連のスターリン様式が使用されていることには、建国したばかりの中華人民共和国が、科学技術でリードするソ連の指導により社会主義建設をめざすという意思が表明されている。

歩道橋を渡り、道路反対側へと向かうと、1920年に白系(反革命)ロシア人によってロシア革命によりソ連で教育を受けられなくなった学生や東清鉄道の技術者育成のために設けられ、当時は「露中技術専門学校」と呼ばれた(『大連と中国・東北歴史散歩』P384)、ハルビン工業大学(ハルビン工業大学ホームページ )の本キャンパスがある。戦後は、ソ連が社会主義中国における技術者養成のため多大の援助を行い、社会主義中国の経済建設をリードする名門校となった。本館に当たる建物は、スターリン様式で、保護建築とされている。薄暗いグレーの、コンクリート造りの威圧感を感じさせるデコレーションケーキのような建物のトップには、共産主義を象徴する鎌や星が壁面に設置されていた。この建造物にソ連のスターリン様式が使用されていることには、建国したばかりの中華人民共和国が、科学技術でリードするソ連の指導により社会主義建設をめざすという意思が表明されている。

ハルビン工業大学の裏にまわると、ハルビン鉄路局工業公司やハルビン鉄路局決算中心と書かれた集合施設が隣接していた。かつて東清鉄道の従業員の社宅が立地していたこの街区は、いまでは雑然とした雰囲気に変わっている。ただ、現在もハルビン鉄路局に関連する子会社や従業員用の住宅が立地していることから、都市地区の機能は継続されていることが確認できる。

聯友街では、東清鉄道時代のアールヌボー様式の建造物が、黒龍江経済調査研究会・黒龍江社会調査研究会として機能が大幅に変化して残存しているケースが見られた。だが黄色いペンキは剥がれ、壁は全体的に薄汚く、保護建築として指定されていると書かれているプレートが建物の壁面に埋め込まれているものの、全く修繕されている様子はなかった。

聯友街では、東清鉄道時代のアールヌボー様式の建造物が、黒龍江経済調査研究会・黒龍江社会調査研究会として機能が大幅に変化して残存しているケースが見られた。だが黄色いペンキは剥がれ、壁は全体的に薄汚く、保護建築として指定されていると書かれているプレートが建物の壁面に埋め込まれているものの、全く修繕されている様子はなかった。

さらに歩くと、ソ連領事館・図書館として利用されたと書かれている建造物があった。戦前はりっぱな建造物であったことが予想されるが、中ソ対立が高まる中、ソ連に関連する建造物が破壊の対象となったり、ソ連関連施設からソ連の人々が追い出されたりして、その機能は失われた。この建造物の前には厳重な玄関ゲートがあったが、隙間から中をのぞくと、植物は伸び放題で手入れされている様子は見られなかった。さらに入り口付近に捨てるつもりであろう大きなソファやいすが並べられており、保持状況は決して良いとはいえない状態であった。

さらに歩くと、ソ連領事館・図書館として利用されたと書かれている建造物があった。戦前はりっぱな建造物であったことが予想されるが、中ソ対立が高まる中、ソ連に関連する建造物が破壊の対象となったり、ソ連関連施設からソ連の人々が追い出されたりして、その機能は失われた。この建造物の前には厳重な玄関ゲートがあったが、隙間から中をのぞくと、植物は伸び放題で手入れされている様子は見られなかった。さらに入り口付近に捨てるつもりであろう大きなソファやいすが並べられており、保持状況は決して良いとはいえない状態であった。

ボリショイプロスペクト/大直街は、以前は東清鉄道の関連施設が多く置かれ、現在も鉄道事業に関する施設が多く、また高等教育機関も置かれている。だが当時、東清鉄道の高級社員も住んでいた格式高い住宅地であったはずのこの地区は、もともとの住人を失うとともに、廃れ、格式が下がってしまったようだ。

次に私たちは、車で、2番目の地区である埠頭区―プリスタン地区へと移動した。ここで最初に訪れたのは、松花江の川辺にある、日本人が設計・設置したスターリン公園である。

1913年発行の地図によると、ハルビンが帝政ロシア支配下にあった時には、「埠頭区」の名の通り、ここに埠頭への鉄道引き込み線が走り、水路と鉄路の物資輸送の交点という経済機能を強く持った都市地区として機能していた。鉄道ヨットクラブしか松花江沿いには建設されておらず、市民のアクセスは限られていた。満州国の都市建設局は、この貨物引き込み線を取り払い、1938年から1939年にかけて本格的なリバーサイドパークを整備することを計画した。(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P267)。

1913年発行の地図によると、ハルビンが帝政ロシア支配下にあった時には、「埠頭区」の名の通り、ここに埠頭への鉄道引き込み線が走り、水路と鉄路の物資輸送の交点という経済機能を強く持った都市地区として機能していた。鉄道ヨットクラブしか松花江沿いには建設されておらず、市民のアクセスは限られていた。満州国の都市建設局は、この貨物引き込み線を取り払い、1938年から1939年にかけて本格的なリバーサイドパークを整備することを計画した。(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P267)。

日本人の手によって完成したこのリバーサイドパークは、現在も市民の憩いの場として機能している。夏季休暇中であったためか、多くの若者が護岸沿いに座り、昼食時間でもあったので昼食を取っていた。スケートボードやローラースケートで遊んでいる児童も多く見かけた。ベンチやゴミ箱も多く設置され、露店も多く出店されていて、多くの人が余暇を求めて訪れる場所であることが確認できる。市民の憩い場をつくろうという満洲国による都市計画は,今もなお受け継がれている様子であった。

日本人の手によって完成したこのリバーサイドパークは、現在も市民の憩いの場として機能している。夏季休暇中であったためか、多くの若者が護岸沿いに座り、昼食時間でもあったので昼食を取っていた。スケートボードやローラースケートで遊んでいる児童も多く見かけた。ベンチやゴミ箱も多く設置され、露店も多く出店されていて、多くの人が余暇を求めて訪れる場所であることが確認できる。市民の憩い場をつくろうという満洲国による都市計画は,今もなお受け継がれている様子であった。

西の方へと視察を続けると、とても派手な色をしたカフェがあった。これは満洲国当時に、日本人建築家が、シベリアの伝統的な形式であるイスバ様式風に建設した(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P271)、尖がった屋根が特徴的な建物である。現在は、スターリン公園の活性化に貢献するように緑や赤などの派手な色で装飾されたものの、喫茶店としての機能は継続され、多くの市民に使用されていた。

西の方へと視察を続けると、とても派手な色をしたカフェがあった。これは満洲国当時に、日本人建築家が、シベリアの伝統的な形式であるイスバ様式風に建設した(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P271)、尖がった屋根が特徴的な建物である。現在は、スターリン公園の活性化に貢献するように緑や赤などの派手な色で装飾されたものの、喫茶店としての機能は継続され、多くの市民に使用されていた。

戦後、このリバーサイドパークには更なる発展が見られた。松花江沿岸とロシア人の別荘地としてかつて使用されていた太陽島とが一帯となり、ハルビンの余暇行動拠点として開発されているのだ。松花江をロープウエイで渡ること、「極地館」いう太陽島につくられた娯楽施設に行ける。また冬には氷結した松花江の上で氷雪祭やアイススケートも行われ、厳しい冬も活気がある地区になるようだ。

このリバーサイドパークは、満洲国時代は松花江公園という名称であったが、戦後はスターリン公園という名称に変った。すでにソ連では批判されている指導者の名を、なぜいまなお市民の憩いの場であるこの公園に冠しているのだろうか。そこには、ハルビンが市全体として行おうとしている、歴史を振り返りハルビン市民のアイデンティティを確立させようとしている動きが反映されているといえる。日本が覇権を握っていた満州国を崩壊させたのは、スターリンの指揮する赤軍の功績であることを誇示するためだろう。満洲国時代に日本の技術者がおこなった都市計画を代表する松花江公園にソ連の指導者の名前をつけることは、日本の支配していた時代を否定する意味を持つ。スターリンは、日本に宣戦布告して行った満洲や南樺太への侵攻を、帝政ロシアが一度支配下に置いた地域が日露戦争の敗北で日本に奪われたことに対するリベンジとしてもとらえていた。この意識をうけついで、この公園がスターリン公園と名づけられたのであろう。

松花江の東の方へ目を向けると、それを渡る長い鉄道橋があり、ちょうど旅客列車が通った。この鉄道には、北京を出発、満洲里を経由し、チタでシベリア鉄道に合流してモスクワまで行く、英語で Trans Manchurian と呼ばれる直行国際列車がいまも走る。

松花江の東の方へ目を向けると、それを渡る長い鉄道橋があり、ちょうど旅客列車が通った。この鉄道には、北京を出発、満洲里を経由し、チタでシベリア鉄道に合流してモスクワまで行く、英語で Trans Manchurian と呼ばれる直行国際列車がいまも走る。

この鉄橋は、ロシアから350名の技術者が建設事業にあたり、1900年に着工したそうだ。石製の橋台は日本人技術者20名が担当したというが、その際「将来この橋は日本のものになるから頑丈に造れ」と命令が下されたことがエピソードとして残されているという(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P57)。当時の日本の満州へのフロンティア拡大の試みが伝わるとともに、鉄道がフロンティア拡大において重要視されていた事情がうかがえる。この鉄橋の完成により、ロシアはハルビンとヨーロッパを繋げる路線を確立し、ハルビンはロシアの覇権のもとで国際都市へと発展していった。

第二次大戦で日本の敗北が決定的となったあとも、日本は、ソ連対日参戦を決めたヤルタにおける米英ソの秘密合意も知らないまま、ソ連に日本と連合国との講和を仲介してもらえると期待して、無条件降伏をしないで無意味な戦闘を続けた。既に空文化していた「日ソ中立条約」に一縷の幻想を抱き、1945年春、日本人外交官であった佐藤尚武は、外相モトロフと面談しようと、この鉄橋を渡ってモスクワへと汽車旅を続けた。(半藤一利『ソ連が満州に侵攻した夏』文春文庫 2002年 P27)。長い鉄橋を満洲里にむけて渡る列車を見ていると、そのむなしさが伝わってくる思いであった。

広場の中心にあたるキタイスカヤ/中央大街の入り口には、高さ22.5mもあって存在感が大きい、ハルビン市人民洪水防止勝利記念塔がある。灰色のコンクリート製の円弧と柱でできたシンプルな構造で、1932年、1957年の水深を表すように造られており、1957年に造られたため1998年の水深は鉄の棒によって示されていた。

広場の中心にあたるキタイスカヤ/中央大街の入り口には、高さ22.5mもあって存在感が大きい、ハルビン市人民洪水防止勝利記念塔がある。灰色のコンクリート製の円弧と柱でできたシンプルな構造で、1932年、1957年の水深を表すように造られており、1957年に造られたため1998年の水深は鉄の棒によって示されていた。

ガイド氏が、この記念碑について、1932年の松花江の洪水は日本人が支配していた時期に起きた大きな洪水であったが、日本人は市民をうまく統括できず多大な経済的損失があり、市の3分の2が浸水したものの、1957年に1932年の洪水より0.58m高く測定された洪水が起きても、中国共産党の指導のもとで市民は慌てずうまく洪水を処理した、さらに1998年は1957年を更に上回る高さの洪水が起こったが、北京からの支援があり砂袋を多用し大きな混乱を防ぐことができた、と述べた。しかし実は、1932年の洪水が伝染病をもたらし経済を不況に陥らせたため、満洲国建国後の1934年になって、ハルビン特務機関の小松大佐は排水作業と堤防補強を行い、ハルビン江岸改良工事を行った(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P243)という。しかし

ガイド氏が、この記念碑について、1932年の松花江の洪水は日本人が支配していた時期に起きた大きな洪水であったが、日本人は市民をうまく統括できず多大な経済的損失があり、市の3分の2が浸水したものの、1957年に1932年の洪水より0.58m高く測定された洪水が起きても、中国共産党の指導のもとで市民は慌てずうまく洪水を処理した、さらに1998年は1957年を更に上回る高さの洪水が起こったが、北京からの支援があり砂袋を多用し大きな混乱を防ぐことができた、と述べた。しかし実は、1932年の洪水が伝染病をもたらし経済を不況に陥らせたため、満洲国建国後の1934年になって、ハルビン特務機関の小松大佐は排水作業と堤防補強を行い、ハルビン江岸改良工事を行った(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P243)という。しかし ガイド氏は日本人によって河川改良工事が行われたことには全く言及せず、洪水対策は中国共産党に指導された中国人がおこなったことであると主張したい様子であった。記念碑の中央部分には物資を運んでいる人々の姿が彫られており、記念塔の上部には鎌やシャベルを持った市民が立ち、腕を誇らしげに上げさらに旗を立たせ、中国人民が自然の猛威に勝利したことを表現していた。記念塔の側面には「毛主席万歳」と書かれており、ガイド氏同様に、洪水による被害に中国人民が打ち勝ったというイメージを全面的に押し出していた。

ガイド氏は日本人によって河川改良工事が行われたことには全く言及せず、洪水対策は中国共産党に指導された中国人がおこなったことであると主張したい様子であった。記念碑の中央部分には物資を運んでいる人々の姿が彫られており、記念塔の上部には鎌やシャベルを持った市民が立ち、腕を誇らしげに上げさらに旗を立たせ、中国人民が自然の猛威に勝利したことを表現していた。記念塔の側面には「毛主席万歳」と書かれており、ガイド氏同様に、洪水による被害に中国人民が打ち勝ったというイメージを全面的に押し出していた。

ハルビンの至るところで帝政ロシア時代を象徴する建造物に関する表示は見られたが、日本が行った都市計画上の貢献に関してはほとんど無視されている。ハルビン市当局は、基本的に都市のアイデンティティとして、帝政ロシアやソ連にまつわる歴史のみを振り返る姿勢をとっている。日本にまつわる歴史は、市の郊外にある731部隊で旧日本軍が中国人を実験台に細菌兵器を開発した行為を批判・糾弾する展示施設にかぎられており、現在の都市建造環境にほとんど刻まれていない。

キタイスカヤ/中央大街は、松花江に垂直に位置する通りであり、ハルビン市街地が建設される際に建材が運ばれたことに端を発する。1923年ユダヤ人の提案により、交通の便をよくするため木材を一面に敷き詰め、その上に花崗岩を敷いて、道路を作った。これが、ロシアがハルビンを支配した時代に、中心商業地区となった。引き

キタイスカヤ/中央大街は、松花江に垂直に位置する通りであり、ハルビン市街地が建設される際に建材が運ばれたことに端を発する。1923年ユダヤ人の提案により、交通の便をよくするため木材を一面に敷き詰め、その上に花崗岩を敷いて、道路を作った。これが、ロシアがハルビンを支配した時代に、中心商業地区となった。引き 継ぐ満鉄附属地が無かったハルビンで、満州国はキタイスカヤ通りをそのまま引継ぎ、埠頭区は商業施設が集積する地区として機能し続けた。埠頭地区の都市計画は、地図をみると分かるが、グリッドパターンが採用されている。この街路形式がとられたのは商業地区として都市計画が行われたからではないか、と越沢氏(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P38)は述べている。

継ぐ満鉄附属地が無かったハルビンで、満州国はキタイスカヤ通りをそのまま引継ぎ、埠頭区は商業施設が集積する地区として機能し続けた。埠頭地区の都市計画は、地図をみると分かるが、グリッドパターンが採用されている。この街路形式がとられたのは商業地区として都市計画が行われたからではないか、と越沢氏(『哈爾浜の都市計画1898‐1945』P38)は述べている。

キタイスカヤ/中央大街で注目すべきは、ユダヤ人とかかわった建造物である。私たちは、1923年に着工され、いまも第二文化財として保存されているユダヤ国民銀行(National Bank of Jews)の建造物を見た。また、1913年に建てられ、ユダヤ系ロシア人によって経営されたモデルン・ホテルは、現在も馬迭爾賓館として使用され、格式は当時から現在までとても高い。ピンクの壁面に目を引かれ細部に目を向けると、窓は丸く、ベランダの手摺にもアールヌヴォー様式が施されており、当時の建築が保持されている。玄関は中央大街ではなく、そのわき道から入る構造であり、格式を保つために一段階静かな通りを入り口として設定したと思われる。中はシャンデリアが飾られ、全体的に厳かな格式高い雰囲気であった。今は中国人が経営しているが、ホテルとしての機能や格式を引き継いでいることをPRしているかのように、ストラン横にはホテルで使用されていた食器類が展示されており、右手に位置する廊下の壁にはユダヤ人女性チャリティ協会などで活躍したユダヤ人の写真が展示されていた。

これらの建造物は、ハルビン都市空間形成をになうのに重要な役割を果たしたのが、最大2万人にのぼるロシア系ユダヤ人だったことを表象している。帝政ロシアではユダヤ人の自由な事業活動が禁止されていたため、ユダヤ人の多くは事業を目指してハルビンに移住した。ロシア革命が勃発すると、共産主義を避けて、さらに多くのユダヤ人がハルビンへと流入した。)ユダヤ人は事業家が多い為、満州国の財政立て直しと投資活動活発化に一躍買うことが期待され、ユダヤ人には様々な支援がなされていた(邸景一、萩野純一著『大連と中国・東北歴史散歩』旅名人ブックス 2007 P283,387)。同盟国だったナチドイツと異なり、戦前の日本は、実はユダヤ人に友好的だったのであり、リトアニアの首都カウナスにいた日本人外交官杉原知畝氏がユダヤ人にビザを発給したのも、別に特異なことではない。

モデルン・ホテルのあるキタイスカヤ/中央大街は、ヨーロッパの中心商業街を思い浮かばせ、中国にいることを忘れてしまうほどきれいに、町並みが復元されていた。

多くの建物は、ロシア資本で造られたか、ロシア人が設計した。例えば、秋林デパートは1914年に着工されたロシア系のチューリン百貨店であり、第二文化財として保存されている。今は、結婚撮影館となっており、窓にはモデルの写真が大きく展示されていた。

多くの建物は、ロシア資本で造られたか、ロシア人が設計した。例えば、秋林デパートは1914年に着工されたロシア系のチューリン百貨店であり、第二文化財として保存されている。今は、結婚撮影館となっており、窓にはモデルの写真が大きく展示されていた。 右手には第一文化財として保存されているバロック様式の建造物がある。この玄関正面にはギリシャ神話に出てくるような男女の石造が飾られており、印象的な建造物である。装飾に手間がかかっているのが一目瞭然であり、この設計者もロシア人だそうだ。現在は本屋として使用されているが、以前は日本資本の松浦洋行であった。この通りでは、満洲の他の主要都市と異なり、建築の面で、日本のプレゼンスはほとんどない。

右手には第一文化財として保存されているバロック様式の建造物がある。この玄関正面にはギリシャ神話に出てくるような男女の石造が飾られており、印象的な建造物である。装飾に手間がかかっているのが一目瞭然であり、この設計者もロシア人だそうだ。現在は本屋として使用されているが、以前は日本資本の松浦洋行であった。この通りでは、満洲の他の主要都市と異なり、建築の面で、日本のプレゼンスはほとんどない。

いまのキタイスカヤ/中央大街は、ヨーロッパ風の趣きから、再び、ハルビンで最も格式の高い商業中心地区になっている。世界的に有名なブランド、例を挙げるとNike, Kappa等が、立ち並ぶ建造物のビル1階部分にテナントとして入っていた。海外ブランド店の立地を全体として観察すると、スターリン公園近くではより若い層や一般市民が使用するようなブランドが入っており、遠ざかって、金融中心の地段街に近いところになると、格式あるブランドであるLouis VittonやEmprioro Armani、Bossなどが入っている。商業施設の中でも機能を利用する市民の階級にあわせて店舗の配置がされていることがわかった。

いまのキタイスカヤ/中央大街は、ヨーロッパ風の趣きから、再び、ハルビンで最も格式の高い商業中心地区になっている。世界的に有名なブランド、例を挙げるとNike, Kappa等が、立ち並ぶ建造物のビル1階部分にテナントとして入っていた。海外ブランド店の立地を全体として観察すると、スターリン公園近くではより若い層や一般市民が使用するようなブランドが入っており、遠ざかって、金融中心の地段街に近いところになると、格式あるブランドであるLouis VittonやEmprioro Armani、Bossなどが入っている。商業施設の中でも機能を利用する市民の階級にあわせて店舗の配置がされていることがわかった。

歴史的なアールヌヴォー建築とは全く異なる、ガラス張りのEuro Plazaと書かれたモールも建設され、ヨーロッパの香りをさらに高めている。ただし、この建造物は他の建造物より少し後ろにへこんだ具合に立地しており、目立たないようにつくられている。これは中央大街の景観にそぐわないものはできるだけ避け、統一感を崩さないようにするための配慮であろう。このようなガラス張りは向かい合わせで2軒みられた。また、ドイツ資本のシーメンスや小さな製薬会社が入居する建物の例では、アールヌヴォー様式のレプリカが建設されていた。

歴史的なアールヌヴォー建築とは全く異なる、ガラス張りのEuro Plazaと書かれたモールも建設され、ヨーロッパの香りをさらに高めている。ただし、この建造物は他の建造物より少し後ろにへこんだ具合に立地しており、目立たないようにつくられている。これは中央大街の景観にそぐわないものはできるだけ避け、統一感を崩さないようにするための配慮であろう。このようなガラス張りは向かい合わせで2軒みられた。また、ドイツ資本のシーメンスや小さな製薬会社が入居する建物の例では、アールヌヴォー様式のレプリカが建設されていた。

キタイスカヤ/中央大街に面して立地しているのは商店のみであるが、一本道を入るとビアガーデンなどのアトラクションも設置されている。商業施設ばかりではなく、このようなアミューズメント性も取り入れられていることから、中間層が金銭的余裕を持ち始めたこと、さらにスターリン公園のような無料施設ばかりでなく、有料でアミューズメントを提供するという市場経済的考え方が普及していることがうかがえる。ただし、キタイスカヤ/中央大街に面してこれらのアミューズメント施設は作られていない。景観を損なわないよう、規制で制限されているのであろう。

キタイスカヤ/中央大街に面して立地しているのは商店のみであるが、一本道を入るとビアガーデンなどのアトラクションも設置されている。商業施設ばかりではなく、このようなアミューズメント性も取り入れられていることから、中間層が金銭的余裕を持ち始めたこと、さらにスターリン公園のような無料施設ばかりでなく、有料でアミューズメントを提供するという市場経済的考え方が普及していることがうかがえる。ただし、キタイスカヤ/中央大街に面してこれらのアミューズメント施設は作られていない。景観を損なわないよう、規制で制限されているのであろう。

以上のように、中央大街は、植民者ロシアが開発した商業中心の地区であったにもかかわらず、高級買回り品の商業機能は依然として継続し、ハルビンの中心商業地区として現在も多くの投資が行われていることが観察された。この通りの建造物には、ロシアのものの保存と新建築の両面が見られた。新建築を建設する際は、Euro Plazaに代表されるように、建築ラインを後退させて近代的な建造物を作る方法と、レプリカを建設する2つの方法を利用して、街並み保存を行おうとしている姿勢が見られた。また中央大街沿いには並木が植樹されている。ゴミ箱のデザインも、道の景観にマッチするように工夫されていた。

以上のように、中央大街は、植民者ロシアが開発した商業中心の地区であったにもかかわらず、高級買回り品の商業機能は依然として継続し、ハルビンの中心商業地区として現在も多くの投資が行われていることが観察された。この通りの建造物には、ロシアのものの保存と新建築の両面が見られた。新建築を建設する際は、Euro Plazaに代表されるように、建築ラインを後退させて近代的な建造物を作る方法と、レプリカを建設する2つの方法を利用して、街並み保存を行おうとしている姿勢が見られた。また中央大街沿いには並木が植樹されている。ゴミ箱のデザインも、道の景観にマッチするように工夫されていた。

このように、キタイスカヤ/中央大街は、歴史的建造物があつまる死んだ博物館ではなく、いまも新たな建築投資が活発に行われている生きた都市であることがわかる。これは、奉天/瀋陽で植民者日本が開発した旧満鉄附属地の繁華街だった浪速通が、今は完全に奉天/瀋陽の中で周辺化し、日本の周縁としても機能しないまま寂れ、崩れ去っていこうとしているのと好対照をなす。

ハルビン市都市計画局ホームページ によると、この通りは1986年より保存街区と指定されており、1996年に歩行者天国と指定された。ハルビン市がこの地区全体に重点を置き、細部まで配慮していることがうかがわれた。建造物や美術館単体で文化保護単位と指定しているのは今まで私たちが訪問した都市においても観察されたが、町並み全体の保存を行政が取り組んでいる例は中国では稀な例であり、ハルビン市がいかにこの建造環境のロシア的遺産を重要視しているかがうかがえる。そして、街並み保存の概念を取り入れて、かつてのヨーロッパの周縁としてのハルビンの商業中心を、民間投資によって再び欧州の香り漂う高級商店街に復活させることを達成できた背景には、中産から上流階級の台頭による消費が根底にあるのは、いうまでもない。

この埠頭区は、かつて、商業のみならず、東アジアの金融中心として機能したビジネス地区でもあった。ハルビンは、鉄道交通が主流の国際交通手段だった当時、ヨーロッパに最も近いアジアであり、西欧諸国からすると中国への玄関口へとみなされていた。それゆえハルビンは、満洲国のもとでも、他都市と異なり、海外列強がその経済力を競い合う場となっていた。

西十二道街を右折すると、1937年に着工され、横浜正金銀行として使用されていた建造物がある。りっぱな石造りであり、シンプルであるがコリント式に似た長い柱が威厳を感じさせる。満洲国となり、ハルビンを獲得して、そこに金融支配の拠点を設けようとする日本の意図が伝わってくるようだ。この建造物は保護対象となっており、現>

在は中国光大銀行となっていて、金融機能は受け継がれている。その上部には、黒龍江省美術館と大きく書かれていた。日本が発行した地図をみると、正金銀行の上部には、ナショナルホテルと呼ばれたホテルが設置されていたようだ。このホテルの部分が現在、美術館として使用されているのであろう。

在は中国光大銀行となっていて、金融機能は受け継がれている。その上部には、黒龍江省美術館と大きく書かれていた。日本が発行した地図をみると、正金銀行の上部には、ナショナルホテルと呼ばれたホテルが設置されていたようだ。このホテルの部分が現在、美術館として使用されているのであろう。

現在真っ赤な看板が店前面の壁を覆い、中の廊下も花で派手な装飾が施されたインテリア関係商品のショッピングセンターとなしている建造物は、かつて朝鮮銀行として使用されていた。朝鮮銀行は、朝鮮半島における発券機能を果たした日本の植民地銀行であり、日本の直轄植民地である大連では大広場/中山広場に面して建てられていたが、ハルビンでは、行政地区ではなくビジネス地区に立地している。しかも、大連・長春・瀋陽の朝鮮銀行の建物とは違い、窓上部には花模様が彫られ、窓は丸みを帯び、大連のシンプルで威厳あるコリント式の柱とは特に大きく異なっている。前述した旧横浜正金銀行は保護建造物として指定されているものの、この旧朝鮮銀行の建物は、ロシアの建築遺産と異なり、保護対象ともなっていない。現代の中国政府がもつハルビンの歴史的都市建造環境の認識において、日本の建造物は部分的にしか保護対象とされていないのである。

田地街では、旧オランダの領事館の建造物が、現在ハルビン国際的姉妹都市の博物館となっている。その隣には、旧HSBC(香港上海銀行)の建造物があり、現在は中国銀行として使用され、建造物も機能も引き継がれていた。香港上海銀行は英国の植民地銀行であり、日本にとっての朝鮮銀行と同じ性格をもつ。英国が香港上海銀行の支店として、

田地街では、旧オランダの領事館の建造物が、現在ハルビン国際的姉妹都市の博物館となっている。その隣には、旧HSBC(香港上海銀行)の建造物があり、現在は中国銀行として使用され、建造物も機能も引き継がれていた。香港上海銀行は英国の植民地銀行であり、日本にとっての朝鮮銀行と同じ性格をもつ。英国が香港上海銀行の支店として、 銀行にしては巨大な建物を建設したことは、ハルビンではまだ勢力の弱かった日本の銀行や経済関係者に不安を与えたそうだ(西澤泰彦著『「満州」都市物語』河出書房新社 2006年 P32)。イギリスは、既にハルビンを基盤としていたロシア、覇権確立を図った日本に対し自国の力をアピールするために、バロック建築様式で威圧感を与えるような造りとしたのだろう。

銀行にしては巨大な建物を建設したことは、ハルビンではまだ勢力の弱かった日本の銀行や経済関係者に不安を与えたそうだ(西澤泰彦著『「満州」都市物語』河出書房新社 2006年 P32)。イギリスは、既にハルビンを基盤としていたロシア、覇権確立を図った日本に対し自国の力をアピールするために、バロック建築様式で威圧感を与えるような造りとしたのだろう。

興味深いことに、フランス資本の北方銀行と1910年に合併して設立された露亜銀行は、この地区には無く、本日最初に訪れた行政地区に設立されていた。ロシアとフランスは当時関係が深かった。しかも露亜銀行は銀行機能だけでなく、行政機能をも持つ機関であった。おなじ銀行でも、純粋な海外金融機関はビジネス地区に、行政機能は午前中に視察した行政地区に、と地区別に都市機能が分かれていたことがわかる。

このように、この地区では、かつての銀行機関の機能は継続されている。しかし、現代の国際交通の主役は航空機である。ハルビンは、もはや、かつてのようなヨーロッパに最も近いアジアというわけではない。ロシア人人口もおらず、中国東北部の一地方都市にすぎなくなった。こうして、このビジネス地区では、かつての海外の建物を使用する金融機関がすべて、中国資本の銀行となって、かつての国際的性格は失われたのである。

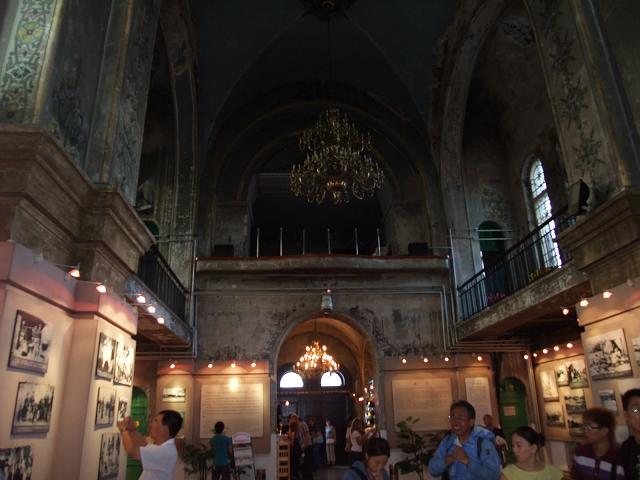

ロシア人にとって、ロシア正教会は心の拠り所である。午前中に跡を訪れたニコライ教会はハルビン市の中心に建てられたが、ハルビン最大規模の寺院は、キタイスカヤ/中央大街のある埠頭区に建てられた。これが、聖ソフィア寺院である。この巨大なロシア教会が建設されたのは、この地にロシアの権力が及んでいることの誇示のため、そしてまたロシア人自身の精神的な統合を強める意図があったためであろう。

ロシア人にとって、ロシア正教会は心の拠り所である。午前中に跡を訪れたニコライ教会はハルビン市の中心に建てられたが、ハルビン最大規模の寺院は、キタイスカヤ/中央大街のある埠頭区に建てられた。これが、聖ソフィア寺院である。この巨大なロシア教会が建設されたのは、この地にロシアの権力が及んでいることの誇示のため、そしてまたロシア人自身の精神的な統合を強める意図があったためであろう。

19世紀末に、東清鉄道がこの教会の着工を始めた。しかし、中華人民共和国になって、教会を支えるロシア人はいなくなり、教会は社会主義住宅に囲まれることとなったそうだ。だが、1980年に、これらの社会主義住宅は景観上ロシア正教会と不一致であることを理由に撤去され、教会は昔日の姿をとりもどした。

ロシア正教会は高く、円柱や屋根のたまねぎ型により、どっしりとした威圧感がある。色は緑や茶色がベースの色となっていて、剥げている箇所はなく、外観は、一見したところ修理や保全がしっかりと行われている様子であった。

しかし、内部にはいると、天井の壁画は太陽の光によって色褪せ、ペンキが剥がれ、煉瓦がむき出しになったまま修復されていない部分も目立った。目がなかなか届かない天井部にまで復元の手は及んでおらず、外観重視という復旧のやりかたであることがわかった。

しかし、内部にはいると、天井の壁画は太陽の光によって色褪せ、ペンキが剥がれ、煉瓦がむき出しになったまま修復されていない部分も目立った。目がなかなか届かない天井部にまで復元の手は及んでおらず、外観重視という復旧のやりかたであることがわかった。

教会内部には、神父もおらず、イコノスタシスもなく、宗教的要素は全くなかった。それに代わり、香坊に都市建設が行われた時代から満州国の時代まで、時系列でハルビンの都市の歴史を写真で語る展示館になっていた。ハルビンが建設される最中の写真、ハルビン建設後の町並み、聖ソフィア寺院の建設、ハルビンでの文化的活動等が写真で展示されていた。

教会内部には、神父もおらず、イコノスタシスもなく、宗教的要素は全くなかった。それに代わり、香坊に都市建設が行われた時代から満州国の時代まで、時系列でハルビンの都市の歴史を写真で語る展示館になっていた。ハルビンが建設される最中の写真、ハルビン建設後の町並み、聖ソフィア寺院の建設、ハルビンでの文化的活動等が写真で展示されていた。

要するに、聖ソフィア寺院は現在教会として機能しておらず、歴史博物館となっている。だが、その歴史は戦前までのみ取り上げられており、その後文化大革命で起きた出来事や現在の様子は全く触れられていなかった。これらの展示は最初の冒頭部分のみ中国語と英語で表記されており、各写真の説明は中国語表記のみであった。外国人観光客よりも国内観光客や住民に向けてハルビンの都市の歴史遺産への自覚を涵養しようと意図していると考えられる。紅軍街で案内板に書かれていたのと同様、ハルビン市への理解を深め愛着を持ってもらうための施設であるといえるだろう。

要するに、聖ソフィア寺院は現在教会として機能しておらず、歴史博物館となっている。だが、その歴史は戦前までのみ取り上げられており、その後文化大革命で起きた出来事や現在の様子は全く触れられていなかった。これらの展示は最初の冒頭部分のみ中国語と英語で表記されており、各写真の説明は中国語表記のみであった。外国人観光客よりも国内観光客や住民に向けてハルビンの都市の歴史遺産への自覚を涵養しようと意図していると考えられる。紅軍街で案内板に書かれていたのと同様、ハルビン市への理解を深め愛着を持ってもらうための施設であるといえるだろう。

旧教会が建築博物館(Harbin Architecture Art Centre)として使用されている背景には、ハルビンでのツーリズム産業を活性化する目的もあろう。ツーリズム活性化のためには統一された街並みを創り出す必要性がある。現在広場は2つの辺ではショッピングモールが設立され、もう1辺はアウトレット、もう片方は地鉄招商店となっており、全体的に買い物を楽しむ場所となっていた。聖ソフィア寺院は、宗教的要素を失い、ショッピングへの誘客を期待するビジネスのシンボルとして、今や機能しているのである。

次に私たちは、ハルビンを構成する第三の地区である中国人街の傅家甸へと向かった。

1913年にロシアが発行した地図を見ると、東清鉄道附属地のすぐ外に、それに隣接して傅家甸地区ができあがっている。鉄道附属地内に中国人の居住は禁止されていたため、山東省等から今後のハルビンの経済発展を期待して流入してきた中国人が、附属地に隣接するここに居住地を設定し、中国人街として発展した。

1913年にロシアが発行した地図を見ると、東清鉄道附属地のすぐ外に、それに隣接して傅家甸地区ができあがっている。鉄道附属地内に中国人の居住は禁止されていたため、山東省等から今後のハルビンの経済発展を期待して流入してきた中国人が、附属地に隣接するここに居住地を設定し、中国人街として発展した。

傅家甸のメインストリートである靖宇街とその周辺には、今までの新市街や埠頭区で観察した建造物とは一風異なる、奉天/瀋陽でも見た、「中華バロック」の建造物が林立している。

その一つの例として、私たちは、靖宇街の角にある純化医院を見た。アールヌヴォーにあてはまらないが、曲線も使用され、様々な西欧建築に使用される要素が盛り込まれ、純化医院と書かれている看板の横は花のレリーフで飾られていた。一見西欧風の建造物に見えるが、細部をみると花のレリーフが多く装飾につかわれ、西欧的解釈でみれば様々な建築様式が奇妙に中国風解釈がなされてひとつの建物に折衷されているのだった。装飾の要素を盛り込みすぎた建物ともいえる。靖宇街では上記の様式の建物が大部分を占める。

その一つの例として、私たちは、靖宇街の角にある純化医院を見た。アールヌヴォーにあてはまらないが、曲線も使用され、様々な西欧建築に使用される要素が盛り込まれ、純化医院と書かれている看板の横は花のレリーフで飾られていた。一見西欧風の建造物に見えるが、細部をみると花のレリーフが多く装飾につかわれ、西欧的解釈でみれば様々な建築様式が奇妙に中国風解釈がなされてひとつの建物に折衷されているのだった。装飾の要素を盛り込みすぎた建物ともいえる。靖宇街では上記の様式の建物が大部分を占める。

当時建てられた「中華バロック」の建造物の多くは、現在、ハルビン市による保存対象となっているため、このように建造環境は維持されている。しかし、財政を投じて政府が修復を積極的に施してはいないようだ。同様に保存対象と指定されたキタイスカヤ/中央大街と比べると、この地域の建造物の保存状態は,みじめなくらい劣っていた。

キタイスカヤ/中央大街では、文化保存対象は第一類に分類されていたが、この地区では第二類、三類となっていた。その差が顕著に現れているようであった。建物の保全のために十分な財政措置は壁面はペンキが剥がれていたり、屋根上部には雑草が生えていたりする。キタイスカヤ/中央大街とは異なり、この地区には観光客もほとんど来ない。私たちも、もし都市地理学の巡検ではなく、『地球の歩き方』などに導かれていたならば、スターリン公園からキタイスカヤ/中央大街をまわったあと、郊外の731部隊跡にでも行って終わりだっただろう。ハルビン市の側でも、傅家甸地区を観光対象として売り込もうという気はあまりないようで、紅軍街のような表示板は全く見られない。よって、観光客による消費も乏しい。しかし自国民である中国人が、ロシアが設けた傅家甸附属地の繁栄に対抗するようにして建設したという歴史を振り返るための建造物という認識はあり、いちおう保存の網はかぶせられているのであろう。

1913年の地図にある東清鉄道附属地との境界線は、現在街路となっている。東方向に120度、130度ほど曲がっている景陽街であり、附属地とのかつての境界線は、依然として建造環境にはっきり刻まれている。それを境界として、依然としてこの地区はハルビンの周辺であり続けている。

1913年の地図にある東清鉄道附属地との境界線は、現在街路となっている。東方向に120度、130度ほど曲がっている景陽街であり、附属地とのかつての境界線は、依然として建造環境にはっきり刻まれている。それを境界として、依然としてこの地区はハルビンの周辺であり続けている。

傅家甸の現状は、おなじように中華バロック建築が観察された奉天/瀋陽の四平街/中街ときわめて対照的である。奉天/瀋陽では、満州国時代に日本支配下で繁栄していた浪速通/中山路が現在周辺化してさびれ、中華バロックの並ぶ四平街/中街が中心商業地区として繁栄している。この違いが生じた理由は、何だろうか。

第一に、奉天/瀋陽では、中華バロックの建造物は、清朝の伝統的な都市の核である城内に設置されていた。瀋陽の中華バロックの保全状態がいいのは、奉天/瀋陽の歴史的中心地が、そのまま現代の商業中心となったからである。これに対し、傅家甸は、もともと附属地縁辺の周縁にある都市区画だった。

第二に、奉天/瀋陽では、戦後、主要駅が朝鮮・日本本土に近い奉天/瀋陽駅から北京に近い瀋陽北駅へとシフトし、街の中心地がそれに応じてシフトした。しかしハルビンにおいて駅の位置はシフトしていない。これは、浪速通/中山路の衰退に、とりわけ大きな影響を与えたであろう。

第三に、同じ附属地といっても、浪速通は日本の覇権下にある満鉄附属地であり、キタイスカヤ/中央大街は、ロシアの覇権下にある東清鉄道附属地だったという事実である。これまでの巡検で、私たちは、満洲において、ロシア的遺産は現代の都市建造環境の機能に持続しやすいが、日本的遺産はそうなりにくいという通則を見出した。これは、「中華人民共和国・ソ連/ロシア間」と「中華人民共和国・日本間」という2つの国際関係相互にある社会的距離感の違いと関係しているのではないかと私たちは考えた。ソ連/ロシア色が最も強いハルビンならば、このような中国のソ連/ロシア選好のベクトルがより強くがはたらくことは明白である。こうして、依然としてロシアの建設したキタイスカヤ/中央大街が商業の中心地として持続し、このためにその中心から外れた傅家甸は、中国の伝統をおびているにもかかわらず周辺地区に没落したと考えられる。

とはいえ、傅家甸が、経済開発からすっかり忘れ去られてしまったわけではない。

東方向へ靖宇街を歩くと、貴金属・宝石店と靴屋が多い。しかし電気は半分消灯されており、割れた窓ガラスは木材の板で一時的に修復されていた。下層の階級が住む地域であることが分かる。それにしても、このような下層階級が住む地域に、なぜ宝石店が多く存在するのだろうか。それは、キタイスカヤ/中央大街周辺は家賃が高く、一般の中国人相手のビジネスが成立しないため、家賃が比較的安い傅家甸に流れてくるからだろう。地元中国人相手であれば、べつに格式の高い商業地区に店を出す必要は全くない。経済情勢が不安定になり、紙幣が信認を失ったとしても、金は価値保存手段として有効であるとともに流動性が高いため、中国人は貴金属を買って蓄積する。そのための金の購入先は、別にブランドショップである必要はない。このような中国人の購買行動を支える商店が伝統的に引き継がれている可能性が高いといえよう。

東方向へ靖宇街を歩くと、貴金属・宝石店と靴屋が多い。しかし電気は半分消灯されており、割れた窓ガラスは木材の板で一時的に修復されていた。下層の階級が住む地域であることが分かる。それにしても、このような下層階級が住む地域に、なぜ宝石店が多く存在するのだろうか。それは、キタイスカヤ/中央大街周辺は家賃が高く、一般の中国人相手のビジネスが成立しないため、家賃が比較的安い傅家甸に流れてくるからだろう。地元中国人相手であれば、べつに格式の高い商業地区に店を出す必要は全くない。経済情勢が不安定になり、紙幣が信認を失ったとしても、金は価値保存手段として有効であるとともに流動性が高いため、中国人は貴金属を買って蓄積する。そのための金の購入先は、別にブランドショップである必要はない。このような中国人の購買行動を支える商店が伝統的に引き継がれている可能性が高いといえよう。

靖宇街には、「温州国際商貿城」と書かれている商店があり、「温州大通」や「遠東大通」と表された街路名もあった。このように、この地区では、遠隔地で商業を行うことで知られる温州商人がやってきて商業活動を行っていることが分かる。「温州国際商貿城」と書かれている看板の後ろには地球儀が飾られており、温州商人が世界中にリーチを広げていることを象徴していた。

靖宇街には、「温州国際商貿城」と書かれている商店があり、「温州大通」や「遠東大通」と表された街路名もあった。このように、この地区では、遠隔地で商業を行うことで知られる温州商人がやってきて商業活動を行っていることが分かる。「温州国際商貿城」と書かれている看板の後ろには地球儀が飾られており、温州商人が世界中にリーチを広げていることを象徴していた。 このように、傅家甸は、キタイスカヤ/中央大街のようにグローバルではないが、ナショナルリーチのある商業活動が行われる地区であることが分かった。

このように、傅家甸は、キタイスカヤ/中央大街のようにグローバルではないが、ナショナルリーチのある商業活動が行われる地区であることが分かった。

更に靖宇街沿いを歩くと、十二道街の角にはモスクが建設されていた。色は白と青が基調で、無数の月がモスクの上に装飾されていた。モスク周辺には羊肉を売る売店が多く、ムスリムであるため豚肉は一切売っていなかっ た。多くのムスリムの人々が、広場で集まり団欒したり、マッサージをうけたり、血圧を測ったりしていた。この向かい側のホテルや社会主義住宅は、統一感を保つためか、たまねぎ形のドームが屋根に設置されていた。このモスクは、現在新疆ウイグル自治区などに住む少数民族の人々が、周縁化した傅家甸に移住し、エスニック地区としての色彩を帯びていることを明らかにしている。

た。多くのムスリムの人々が、広場で集まり団欒したり、マッサージをうけたり、血圧を測ったりしていた。この向かい側のホテルや社会主義住宅は、統一感を保つためか、たまねぎ形のドームが屋根に設置されていた。このモスクは、現在新疆ウイグル自治区などに住む少数民族の人々が、周縁化した傅家甸に移住し、エスニック地区としての色彩を帯びていることを明らかにしている。

モスクを過ぎて、十三道街を境に、歩道や車道の幅が広くなる。旧中国人地区の端にたどりついたことを示している。この先は、のちに市街が拡張された地区である。歩くと、デパートとして使用されていたが現在は使用されていない中華バロックの建造物があった。裏にはごみ捨て場もあり、悪臭がし、道路にはすいかの食べかすなどのごみが散乱していた。全く整備が行われていない様子であり、再開発の対象にされる様子はなかった。傅家甸を全体としてみると、中心部にこそナショナルリーチのある商業機能が見られるが、埠頭区から遠ざかるほどより周辺化し、経済的活動はまったく衰退していることが確認できた。

モスクを過ぎて、十三道街を境に、歩道や車道の幅が広くなる。旧中国人地区の端にたどりついたことを示している。この先は、のちに市街が拡張された地区である。歩くと、デパートとして使用されていたが現在は使用されていない中華バロックの建造物があった。裏にはごみ捨て場もあり、悪臭がし、道路にはすいかの食べかすなどのごみが散乱していた。全く整備が行われていない様子であり、再開発の対象にされる様子はなかった。傅家甸を全体としてみると、中心部にこそナショナルリーチのある商業機能が見られるが、埠頭区から遠ざかるほどより周辺化し、経済的活動はまったく衰退していることが確認できた。

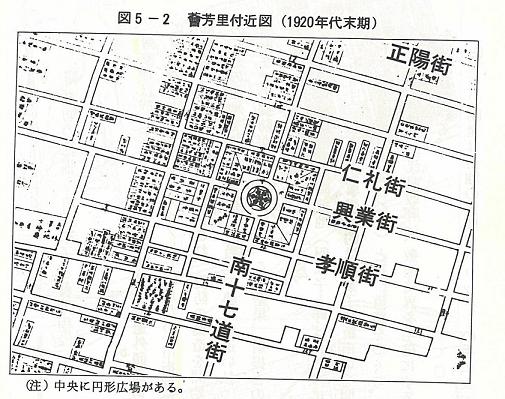

十七道街は、十六道街まで家屋が埋まっていたために、1916年に市街の拡張が実施された通りである。当時の中国の民間企業により、四家子地区という名で、遊郭・劇場の場として開発が行われた。私たちは、かつて遊郭が設けられていた場所まで歩いて行った。そこは大通りからははずれ、街の末端に作られた円形の広場であった。これは、街との連続性を図りながらも周辺部分におく位置づけである。(『哈爾浜の都市計画』P144)

十七道街は、十六道街まで家屋が埋まっていたために、1916年に市街の拡張が実施された通りである。当時の中国の民間企業により、四家子地区という名で、遊郭・劇場の場として開発が行われた。私たちは、かつて遊郭が設けられていた場所まで歩いて行った。そこは大通りからははずれ、街の末端に作られた円形の広場であった。これは、街との連続性を図りながらも周辺部分におく位置づけである。(『哈爾浜の都市計画』P144)

円広場の中心に設置された遊郭は、社会主義になってから不健全とみられたためか,すでに破壊されていた。その跡地には、地元住民であろう中年男性が10人ほどたむろし麻雀をやっていた。彼らは、本の写真を見ると、以前はその建物があったと話してくれた。中国人が主導で行ったこの計画の中心に娼館が設置されていることは、新市街におい

円広場の中心に設置された遊郭は、社会主義になってから不健全とみられたためか,すでに破壊されていた。その跡地には、地元住民であろう中年男性が10人ほどたむろし麻雀をやっていた。彼らは、本の写真を見ると、以前はその建物があったと話してくれた。中国人が主導で行ったこの計画の中心に娼館が設置されていることは、新市街におい てロシア主導で行われた教会を中心とする都市計画とは対照的である。また、建造物は破壊され、社会主義住宅が建てられていたが、円広場は残っていたことから、街路は建造物より持続性が高いことが示される。

てロシア主導で行われた教会を中心とする都市計画とは対照的である。また、建造物は破壊され、社会主義住宅が建てられていたが、円広場は残っていたことから、街路は建造物より持続性が高いことが示される。

最後に、ゼミ生は三々五々三輪車のリキシャに乗り、私たちの車が停車しているところまで戻った。このリキシャはとても簡素な造りであり、2つの種類があった。1つはエンジン付であり、ゼミ生の支払った金額を見ると平均的には5元程度であった。2つ目はエンジンがついておらず、自力でこぐ形であった。これは労力にあわせての支払いになるためか平均的に10元ほどかかった。人力なので、到着するまで時間がかかる。リキシャの運転手には女性もいた。リキシャはこの地区で多く走っており、すぐ捕まえることができた。しかし新市街や埠頭区では全く見かけなかったことから、他地区への乗り入れは禁止されているのであろう。地区のローカルな交通需要に見合って存在しているサービスである。そもそも、新市街や埠頭区では、タクシーが使用されるため、リキシャは商売にならないという点も考えられる。

最後に、ゼミ生は三々五々三輪車のリキシャに乗り、私たちの車が停車しているところまで戻った。このリキシャはとても簡素な造りであり、2つの種類があった。1つはエンジン付であり、ゼミ生の支払った金額を見ると平均的には5元程度であった。2つ目はエンジンがついておらず、自力でこぐ形であった。これは労力にあわせての支払いになるためか平均的に10元ほどかかった。人力なので、到着するまで時間がかかる。リキシャの運転手には女性もいた。リキシャはこの地区で多く走っており、すぐ捕まえることができた。しかし新市街や埠頭区では全く見かけなかったことから、他地区への乗り入れは禁止されているのであろう。地区のローカルな交通需要に見合って存在しているサービスである。そもそも、新市街や埠頭区では、タクシーが使用されるため、リキシャは商売にならないという点も考えられる。

こうして私たちは、傅家甸を去って、車で埠頭区に戻り、そこのホリデイインホテルで、この日離団する徐先生を交えて最後の夕食をとった。ここは格式ある現代のホテルであり、公安部の会議が行われているようだった。

夜行列車でチャムスへ向かうため列車を待つ間、VIPの待合室で待機した。待合室の中は満席であり、中国人ばかりでなくロシア人と見られる家族が4,5組、またロシア人カップルも数組列車を待っている様子であり、他の都市より明らかに国際色が強い地域であることが一目瞭然であった。壁一面を覆うほどの大きさのニコライ寺院の絵画やハルビン市の歴史的写真が全部で12個展示されていた。この絵画を直接鑑賞している人はいなかったが、無意識に人々の目に入ってくるだろう。それ故ハルビンの市民やハルビンを訪れる観光客が多く出入りする場所にこのようにハルビンの歴史的場面を飾っている意味は大きい。

夜行列車でチャムスへ向かうため列車を待つ間、VIPの待合室で待機した。待合室の中は満席であり、中国人ばかりでなくロシア人と見られる家族が4,5組、またロシア人カップルも数組列車を待っている様子であり、他の都市より明らかに国際色が強い地域であることが一目瞭然であった。壁一面を覆うほどの大きさのニコライ寺院の絵画やハルビン市の歴史的写真が全部で12個展示されていた。この絵画を直接鑑賞している人はいなかったが、無意識に人々の目に入ってくるだろう。それ故ハルビンの市民やハルビンを訪れる観光客が多く出入りする場所にこのようにハルビンの歴史的場面を飾っている意味は大きい。

このニコライ寺院の巨大な絵画のようなものは、たとえば、かつての満洲国の首都新京という歴史遺産を持つ長春駅には決してなされていなかった。私たちが午前中に日本資本が満州国時代に建設した視察したホテルで見た絵でも、ニコライ寺院と対の関係になるハルビン神社がこの絵画には全く描きこまれていなかった。このことからしても、中国政府は、満洲国をスキップし、あくまでロシアの伝統を直接引き継がれた都市としてハルビンの都市史を組み立てようとしていることが分かる。

ハルビンでは、重要な歴史的施設の保存やその説明、そして絵画・写真の展示が、いたるところで行われていた。それは、帝政ロシアによる都市支配の象徴であり、街の起源を振り返る地物である。しかし、そればかりでなく、現在のロシアとの友好的な関係を示し、今後もその関係を続けたいという意思表明でもある。

さらに、ハルビンにおける歴史遺産を理解し誇りとすることは、市民をまとめるアイデンティティともなり、観光振興策ともなる。文化大革命時代は以前のハルビンの歴史と断絶を図り、帝政ロシアの代表的な建造物であったニコライ寺院は破壊の対象となった。だが待合室で壁一面を覆うほどの大きさのニコライ寺院が飾られていることには、そのような破壊の歴史を反省し、再び初期のロシアが建設した都市・ハルビンとの連続性を図ろうとしていることがうかがえる。歴史の共有は超階級的な性質を持ち、貧困層・富裕層問わず共感できることである。ハルビンは都市史を通して市民の統合を図り、ロシアとの連続性から生まれた都市であるという市の特徴を強調して、上海協力機構によって制度化されるにいたった、緊密な中露同盟関係の必然性を、市民にも涵養しようとしているのだろう。