2009年8月21日 奉天/瀋陽

朝6:00に起床すると外ではすでに車の走る音がする。昨晩から宿泊している遼寧賓館はかつての奉天ヤマトホテルである。当時、ヤマトホテルは満鉄の主要駅そばに邦人が宿泊するため日本が特別に設計した、最も格式の高いホテルのブランドであり、奉天ヤマトホテルも例外ではなかった。一階のフロント脇には、これまでに宿泊した中国政府高官、他国高官、満洲国日本人官僚の名前が記載されたプレートが飾られていた。奉天/瀋陽市内において最高ランクのホテルであったことは、「侵華日軍、関東軍、南満鉄道会社首脳、偽満洲国軍政要人及国民 高級将領」として分類されている宿泊者のリストに、関東軍司令官かつ、駐満全権大使あった武藤信義や、満洲国皇帝の溥儀の名前もみえることから伺える。

朝6:00に起床すると外ではすでに車の走る音がする。昨晩から宿泊している遼寧賓館はかつての奉天ヤマトホテルである。当時、ヤマトホテルは満鉄の主要駅そばに邦人が宿泊するため日本が特別に設計した、最も格式の高いホテルのブランドであり、奉天ヤマトホテルも例外ではなかった。一階のフロント脇には、これまでに宿泊した中国政府高官、他国高官、満洲国日本人官僚の名前が記載されたプレートが飾られていた。奉天/瀋陽市内において最高ランクのホテルであったことは、「侵華日軍、関東軍、南満鉄道会社首脳、偽満洲国軍政要人及国民 高級将領」として分類されている宿泊者のリストに、関東軍司令官かつ、駐満全権大使あった武藤信義や、満洲国皇帝の溥儀の名前もみえることから伺える。

遼寧賓館/奉天ヤマトホテルは元々、奉天駅の一部を利用して営業されていたが、図説「満洲」都市物語』p81)規模が手狭になり、駅から伸びる三本の大道のうちのひとつ、中山路/浪速通が通る大広場前の現在の位置に1929年に新設された。戦後、遼寧賓館/奉天ヤマトホテルはソ連軍に接収され、経営主体が中国政府に移った。フロント脇のプレートで第二次大戦以降の宿泊客をみると、中国高官では毛沢東、周恩来の名前が挙がり、他国高官には、北朝鮮の金日成等も宿泊している。戦後もしばらくは、瀋陽市内において最高級ホテルとしての格式で使用され続け、日本時代の格式を保持していたことがわかる。

遼寧賓館/奉天ヤマトホテルは元々、奉天駅の一部を利用して営業されていたが、図説「満洲」都市物語』p81)規模が手狭になり、駅から伸びる三本の大道のうちのひとつ、中山路/浪速通が通る大広場前の現在の位置に1929年に新設された。戦後、遼寧賓館/奉天ヤマトホテルはソ連軍に接収され、経営主体が中国政府に移った。フロント脇のプレートで第二次大戦以降の宿泊客をみると、中国高官では毛沢東、周恩来の名前が挙がり、他国高官には、北朝鮮の金日成等も宿泊している。戦後もしばらくは、瀋陽市内において最高級ホテルとしての格式で使用され続け、日本時代の格式を保持していたことがわかる。

私たちが朝食をとった場所は、一階部分の、30〜40名程が入れる部屋をいくつか合わせたものであり、そこにいるのは大半がカジュアルな服装をした中国人であった。客層を観察する限り、ここはいまやビジネス目的で宿泊するホテルではない。

私たちが朝食をとった場所は、一階部分の、30〜40名程が入れる部屋をいくつか合わせたものであり、そこにいるのは大半がカジュアルな服装をした中国人であった。客層を観察する限り、ここはいまやビジネス目的で宿泊するホテルではない。

わずかにみかけた日本人は、瀋陽市と姉妹都市である川崎市の商工会の交流プログラムで瀋陽を訪れている人々である。日本のかつての奉天/瀋陽の支配を象徴するノスタルジー(ヘリテイジ)ツーリズムから宿泊先として奉天ヤマトホテルが選ばれたにちがいない。

現在、外資系ホテルの有名どころであるマリオットホテル等の、五つ星クラスの高級ホテルは昨晩撫順からの帰路に通った青年大街に集まっている。かつては遼寧賓館/奉天ヤマトホテルが一番の高級ホテルとして日本人はじめアジア各地から政治やビジネスに重要な客を集めたが、今では三ツ星となった遼寧賓館に、もはや重要な客は集まらないようだ。大連の旧ヤマトホテルと同じく、ホテルの建物は変わらなくとも、機能は、歴史を経て変ってしまったのである。

私たちは、三階から一階まで各階をぐるりと回って階段で降り、館内を視察した。

二階・三階の廊下は、壁紙はどこも汚れなく清潔に保たれ、遼寧賓館/奉天ヤマトホテルの建築以降のホテル、及び広場の写真が飾られている。一階までつながっている木製の螺旋階段は建設当時からのものである。

一階ロビー天井にはシャンデリアが下がり、白塗の上に緑で描かれた植物をかたどった西洋式の模様が映える。フロント付近の柱や壁面の床から2m程までは緑のタイルが施され、落ち着いた印象を受ける。

一階ロビー天井にはシャンデリアが下がり、白塗の上に緑で描かれた植物をかたどった西洋式の模様が映える。フロント付近の柱や壁面の床から2m程までは緑のタイルが施され、落ち着いた印象を受ける。

大宴会場は、1929年の建設当初と変わらず保存されている。100人以上が入れる大きさで、白を基調とした落ち着いた印象をもつホテルのほかの部分とは対照的に、当時の欧米列強への対抗意識を示すように豪華絢爛さがあった。壁面や天井の装飾、食堂の前方ステージと後部壁面の上部にあるギリシャ神話がモチーフとなった装飾は、金色で彩られている。壁紙は赤を基調として金色で植物があしらわれ、大連のように和風の装飾は見られず、西洋の様式を模した装飾だった。

大宴会場は、1929年の建設当初と変わらず保存されている。100人以上が入れる大きさで、白を基調とした落ち着いた印象をもつホテルのほかの部分とは対照的に、当時の欧米列強への対抗意識を示すように豪華絢爛さがあった。壁面や天井の装飾、食堂の前方ステージと後部壁面の上部にあるギリシャ神話がモチーフとなった装飾は、金色で彩られている。壁紙は赤を基調として金色で植物があしらわれ、大連のように和風の装飾は見られず、西洋の様式を模した装飾だった。

食堂中央部には、かつてオーケストラがダンスパーティー時の伴奏に使用した中二階がある。この構造は、大連のヤマトホテルでも取り入れられていた。しかし、豪華な装飾と宴会場の規模は大連のヤマトホテルよりも巨大であり、日露戦後の満州南部において、奉天/瀋陽が重要な位置づけであったことを示していた。

歴史を上手く取り入れ、かつてのヤマトホテルの様子を忠実に保存しようとする中国の意図が感じられた。歴史を感じさせる写真を飾り、ホテル内は清掃管理が行き渡って十分にメンテナンスされていた。日本が統治した満鉄附属地の面影をできるだけ再現することで、ノスタルジーツーリズムを目的とする客層を狙っていることがうかがえた。

遼寧賓館の目の前には、中山広場/大広場が広がる。直径が約90mある中山広場/大広場に、戦前は日本の日露戦勝記念碑が建っていた。いまではタイル張りで整備され、中心には毛沢東像が建っている。高さ約10m程のこの毛沢東像は下部分に台座がついており像と台座を合わせるとかなり巨大であった。私たちは、この毛沢東像の視察に出かけた。

遼寧賓館の目の前には、中山広場/大広場が広がる。直径が約90mある中山広場/大広場に、戦前は日本の日露戦勝記念碑が建っていた。いまではタイル張りで整備され、中心には毛沢東像が建っている。高さ約10m程のこの毛沢東像は下部分に台座がついており像と台座を合わせるとかなり巨大であった。私たちは、この毛沢東像の視察に出かけた。

台座周辺部分には、群衆の像が据えられており、四方それぞれに異なるモチーフが扱われている。西側の群像は、(1)朝鮮戦争における抗米と戦前の抗日の英雄、そこから反時計回りに(2)瀋陽の解放軍全体指導員(3)鞍山定法(鞍山の産業発展方針)を掲げる群衆と軍人たち、(4)毛沢東語録を持つ群衆、がそれぞれモチーフとなっている。これらの群像は、中国共産党を構成する軍人、労働者、農民、知識人の4つの重要な要素とその相互の連帯を象徴している。

台座部の彫像を近づいて観察すると、(1)は大勢の英雄が彫られており、生き生きとした躍動感が感じられる。群衆の足元には稲穂が揺れ、彼らが農民を主体とした人々であったことを象徴している。

台座部の彫像を近づいて観察すると、(1)は大勢の英雄が彫られており、生き生きとした躍動感が感じられる。群衆の足元には稲穂が揺れ、彼らが農民を主体とした人々であったことを象徴している。

(2)の南側には、農民と思しき恰好をした二人が手を取り合い掲げ、その横に共産党宣言をもったインテリ風の人が横の農民と手を取り合い、先述した中国を構成する4要素のうちの知識人と農民の連帯がアピールされている。同時に、宗教ではなく、共産党宣言によって中国が統一されるというイメージも見て取れる。後ろの台座には共産党を象徴するハンマーと鎌のマークが彫りこまれている。

(2)の南側には、農民と思しき恰好をした二人が手を取り合い掲げ、その横に共産党宣言をもったインテリ風の人が横の農民と手を取り合い、先述した中国を構成する4要素のうちの知識人と農民の連帯がアピールされている。同時に、宗教ではなく、共産党宣言によって中国が統一されるというイメージも見て取れる。後ろの台座には共産党を象徴するハンマーと鎌のマークが彫りこまれている。

(3)は鞍山定法をもった人がおり、昨日視察した鞍山工業地域の社会主義経済建設に対する重要性がわかる。群衆の背景には撫順の露天掘りの風景も彫りこまれ、全体として工業労働者の存在をアピールしている。日本が開発し、発展させてきた重工業都市がそのまま中国に接収され、利用されている

(3)は鞍山定法をもった人がおり、昨日視察した鞍山工業地域の社会主義経済建設に対する重要性がわかる。群衆の背景には撫順の露天掘りの風景も彫りこまれ、全体として工業労働者の存在をアピールしている。日本が開発し、発展させてきた重工業都市がそのまま中国に接収され、利用されている さまがよくわかる。これら重工業関連の労働者は左半分の部分で象徴されている。右半分には、毛沢東のバッチを胸に付けた軍人たちがいる。この中には、かつて林彪もいた。しかし、クーデターを画策、失敗し国外逃亡しようとして墜落死した林彪の像は頬を削られ、今では全く別人のように見えた。軍人の一人が何も中にない額を掲げているが、ここにも元々は林彪が書いた文字が飾られていた。だが、はずされてしまったとガイド氏はいう。中国共産党と関係が悪くなると、その者は公式の記録から抹消されてしまう。林彪も例に漏れず、このモニュメントの中からは抹消された。

さまがよくわかる。これら重工業関連の労働者は左半分の部分で象徴されている。右半分には、毛沢東のバッチを胸に付けた軍人たちがいる。この中には、かつて林彪もいた。しかし、クーデターを画策、失敗し国外逃亡しようとして墜落死した林彪の像は頬を削られ、今では全く別人のように見えた。軍人の一人が何も中にない額を掲げているが、ここにも元々は林彪が書いた文字が飾られていた。だが、はずされてしまったとガイド氏はいう。中国共産党と関係が悪くなると、その者は公式の記録から抹消されてしまう。林彪も例に漏れず、このモニュメントの中からは抹消された。

(4)でも軍人が躍動感を持って彫られているが、中央に「毛沢東選集」を掲げた人がおり、上にいる毛沢東と相まって強烈なインパクトがある。毛沢東の顔が見える正面足元には、マルクス・エンゲルスの『共産党宣言』でなく、毛沢東選集があり、毛沢東の神格化と、中国共産党の毛沢東主義に基づく独自性が象徴されている。

(4)でも軍人が躍動感を持って彫られているが、中央に「毛沢東選集」を掲げた人がおり、上にいる毛沢東と相まって強烈なインパクトがある。毛沢東の顔が見える正面足元には、マルクス・エンゲルスの『共産党宣言』でなく、毛沢東選集があり、毛沢東の神格化と、中国共産党の毛沢東主義に基づく独自性が象徴されている。

群衆像の飾られた台座部の上にそびえる巨大な毛沢東に目を移すと、彼は中山路/浪速通の方向へ手を掲げていて、その先には旧奉天駅がある。日本が支配した奉天満鉄附属地の中核である駅の方に手を向け、台座部分の躍動感あふれる群衆も毛沢東と同じ旧奉天駅を向いて、民衆と指導者毛沢東との一体化を連想させ、抗日の迫力が増している。

かつて日本が建てた日露戦争の戦勝記念碑に上書きされて、日本の侵略を指弾する姿勢をとる像が立てられた。これにより、この毛沢東像は、日本のイデオロギー的象徴を完全に否定し、日本の侵略を強烈に批判するモニュメントとなったのである。

奉天満鉄附属地の歴史

私たちが今いるこの場所はかつて「満鉄附属地」であり、日露戦争直後から日本の統治下におかれた。この満鉄附属地についてかんたんに歴史を振り返っておきたい。

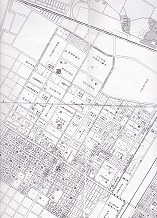

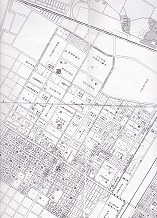

写真1:付属地写真(中国商工地図集成参照)

“附属地”とは日本が考え出したのではなく、ロシアが東清鉄道の建設と運営に際し必要な空間を確保するために導入された概念である。行政権は鉄道の権益を持つ国家に所属するが、そこが日本領になったわけではなく、中華民国の法律が及ばない一種の治外法権であって、完全な日本の直轄植民地であった関東州(大連・旅順など)とは異なる。日本は、獲得した行政権を南満州鉄道(以下、満鉄)に移譲し、鉄道付属地の開発と統治は、この満鉄によって実施された。(『満洲国の首都計画』p43) “附属地”とは日本が考え出したのではなく、ロシアが東清鉄道の建設と運営に際し必要な空間を確保するために導入された概念である。行政権は鉄道の権益を持つ国家に所属するが、そこが日本領になったわけではなく、中華民国の法律が及ばない一種の治外法権であって、完全な日本の直轄植民地であった関東州(大連・旅順など)とは異なる。日本は、獲得した行政権を南満州鉄道(以下、満鉄)に移譲し、鉄道付属地の開発と統治は、この満鉄によって実施された。(『満洲国の首都計画』p43)

ロシアによる東清鉄道支線の敷設は、さしあたり、不凍港ダーリニー/大連との連絡を強化することが最大の目的であったから、東清鉄道支線に大規模に都市計画が行われたのはハルビンと大連のみであった。それゆえ、日本がロシアから東清鉄道支線の権利を移譲された当初、奉天駅前は荒野が広がるのみで、満鉄はほぼゼロから都市計画を作成、実行する必要があった。奉天/瀋陽では大規模な面積の附属地が開発され、附属地の開発は、駅前から垂直に走る千代田通/中華路によって二期に分割された(『図説「満洲」都市物語』pp75,86〜87).第一期は1907年に千代田通の北方が、第二期は1914年以降にその南方が開発された。千代田通の南北の区画には、それぞれ駅前から斜めに走る放射状の大道が1本ずつ整備され、北側が浪速通、南側が平安通の名称が与えられた。これに重なるように、街中には矩形の街路網が整備された。さらに、浪速通の途中には、大連のようにロータリーの大広場が設けられた。満洲において、西洋の都市計画を吸収し日本の手で実行された都市計画では、駅前以外に、放射状街路が集まる交通の結節点を複数持つ市街地計画が多い(越沢明著『満洲国の首都計画』日本経済評論社1988 pp.52〜54)。

このように、ロシアの都市計画の要素を模倣しつつ、これと矩形の街路網とを重ね合わせた都市空間の編成は、長春や撫順など、日本が開発した他の満鉄附属地に共通する重要な形態的特徴となっている。さらに、実現には至らなかったが、大連郊外の沙河口駅北側にも、類似の街路網をもつ新都市が計画された。

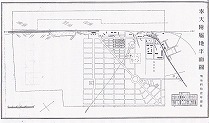

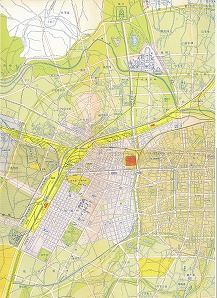

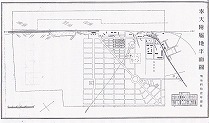

写真2:第一期開発地図(図説「満洲」都市物語参照)

最初に開発された第一期区域は、開発当初、満鉄社員社宅や、満鉄医院など必要最低限の施設が揃えられたのみだった。だが、奉天/瀋陽への人口流入に応じ、大広場周辺に奉天警察署、朝鮮銀行、奉天ヤマトホテルなど行政・金融機能が1920年代から揃い始め、シビックセンターとして機能し始めた。周辺の春日町や浪速通には繁華街が形成され、春日町の北方には奉天神社や学校などの施設も整備された。 最初に開発された第一期区域は、開発当初、満鉄社員社宅や、満鉄医院など必要最低限の施設が揃えられたのみだった。だが、奉天/瀋陽への人口流入に応じ、大広場周辺に奉天警察署、朝鮮銀行、奉天ヤマトホテルなど行政・金融機能が1920年代から揃い始め、シビックセンターとして機能し始めた。周辺の春日町や浪速通には繁華街が形成され、春日町の北方には奉天神社や学校などの施設も整備された。

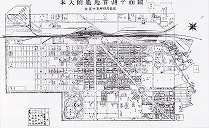

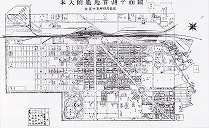

写真3:第二期開発図(図説「満洲」都市物語参照)

対して、第二期区域は、当初、荒野に奉天会戦の慰霊碑が立つのみであったが、人口増加に伴い千代田通以南には住宅が並び、満鉄の社宅がこちらにも増設され、付近には千代田公園が造園された。最終的には初期に計画された土地では収まりきらず、住宅街は千代田通以南へと伸長していった。 対して、第二期区域は、当初、荒野に奉天会戦の慰霊碑が立つのみであったが、人口増加に伴い千代田通以南には住宅が並び、満鉄の社宅がこちらにも増設され、付近には千代田公園が造園された。最終的には初期に計画された土地では収まりきらず、住宅街は千代田通以南へと伸長していった。

満洲国が成立すると、市域全体が日本の覇権下に入り、清朝の古都の城内と商埠地は、附属地と一体で開発されるようになった。道の拡幅が行われ、商埠地や城内への連絡が容易となる一方、この三地区全体の中心が鉄道の主要駅をもつ奉天駅となって、空間的に統合された鉄道附属地は、奉天市の中心並びに商業地域としてより発展を遂げた。(南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建設方策』(立案調査書類第20編 第3巻)1935 p81,84〜86)

現在は、附属地の部分の街路網はそのまま引き継がれるも、名称は全て中国名に変更された。しかも、都市の中心は、かつての中国人街・瀋陽北駅周辺・ならびに青年大街へと移動して、附属地は瀋陽の周辺部と化した。だがこのために、満鉄附属地時代の日本が作った建造環境はあまり破壊を蒙ることなく、今日まで戦前の影響を色濃く残している。

参考文献:南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建設方策』(立案調査書類第20編 第3巻)1935

越沢明著『植民地満州の都市計画』アジア経済研究所1978

越沢明著『満洲国の首都計画』日本経済評論社 1988

西澤泰彦著『図説「満洲」都市物語』河出書房新社1996

参考地図:南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建設方策(付属地図)』(立案調査書類第20編 第3巻)1935

地図史料編纂会編『中国商工地図集成』柏書房1992

『図説「満洲」都市物語』pp86〜87

満洲帝国協和会奉天市公署分会『大奉天新区割明細地図』謙光社1973

|

大広場は、ロシアの都市計画を日本が引き継いだ大連と類似し、そこから放射状に街路が走る結節点の一つとして設計されている。

写真1:旧奉天警務所

当時、この広場を囲んで建っていた企業、施設は、旧奉天ヤマトホテルから反時計回りに順に、満州医科大学付属病院、関東軍司令部(当初は東洋拓殖奉天支店)、朝鮮銀行奉天支店、奉天三井ビル、奉天警察署、横浜正金銀行である。

当時、この広場を囲んで建っていた企業、施設は、旧奉天ヤマトホテルから反時計回りに順に、満州医科大学付属病院、関東軍司令部(当初は東洋拓殖奉天支店)、朝鮮銀行奉天支店、奉天三井ビル、奉天警察署、横浜正金銀行である。

これらの建造物は医院本館を除き、ほぼ当時と同じ状態で保存され、機能も大体変わっていない。かつての奉天警察署は瀋陽市公安局として利用され、横浜正金銀行ならびに朝鮮銀行の跡には、今でも金融関係の企業が立地している。例外は、関東軍司令部が瀋陽市総工会として使用されている程度である。

写真2:旧奉天三井ビル

中山広場/大広場の交通流を観察すると、結節的な空間構造は維持しているものの、瀋陽の経済・行政の中心的機能は、かつて附属地外で中華民国が管理していた西方へと移動してしまったため、車は通過していくばかりで通りを歩いている人はまばらであった。広場に面する建造物は、空間効率、機能の向上を求め近代的な高層ビルへ建て替えられることなく、約80年以上前の建物がそのまま使用され続けていた。

中山広場/大広場の交通流を観察すると、結節的な空間構造は維持しているものの、瀋陽の経済・行政の中心的機能は、かつて附属地外で中華民国が管理していた西方へと移動してしまったため、車は通過していくばかりで通りを歩いている人はまばらであった。広場に面する建造物は、空間効率、機能の向上を求め近代的な高層ビルへ建て替えられることなく、約80年以上前の建物がそのまま使用され続けていた。

写真3:中国医大一院

例外は、かつての満洲医科大学附属病院、いまの中国医大一院である。その前だけは、人が列をなしており、満鉄時代からの病院が現代の瀋陽でも最大規模の病院として機能し、市民生活に深く根ざしていることを示している。

例外は、かつての満洲医科大学附属病院、いまの中国医大一院である。その前だけは、人が列をなしており、満鉄時代からの病院が現代の瀋陽でも最大規模の病院として機能し、市民生活に深く根ざしていることを示している。

私たちは、中山広場/大広場から、病院を横目に見ながら駅の正面からまっすぐにのびる中華路/千代田通に向かって進み、ここから旧奉天駅の方向に車で進んだ。

路脇には街路樹が植えられている。ここは、戦前はこの通りに面して日本人が経営する百貨店が立地していた。ガイド氏の話によると、ソ連が侵攻し満洲国最期のとき、この百貨店の経営者は、自分の店に放火したという。

正面に、一昨日下車した瀋陽駅/奉天駅が近付いてきた。

日本覇権下にあった満洲の交通では、日本の植民地であった朝鮮、そして日本本土との空間統合が政治・経済的に重要視された。満洲から安東/丹東・京城/ソウル・釜山に向かう鉄道は、奉天を起点とした。東京から満洲に陸路で移動しようとする旅客は、下関まで列車で行ったあと関釜連絡船で朝鮮に渡り、釜山から「ひかり」「のぞみ」などの愛称が付けられた急行列車で奉天/瀋陽を目指した。それゆえ、日本覇権下の時代には、奉天/瀋陽駅が満州で最も重要な陸路による空間統合の結節点であった。

日本覇権下にあった満洲の交通では、日本の植民地であった朝鮮、そして日本本土との空間統合が政治・経済的に重要視された。満洲から安東/丹東・京城/ソウル・釜山に向かう鉄道は、奉天を起点とした。東京から満洲に陸路で移動しようとする旅客は、下関まで列車で行ったあと関釜連絡船で朝鮮に渡り、釜山から「ひかり」「のぞみ」などの愛称が付けられた急行列車で奉天/瀋陽を目指した。それゆえ、日本覇権下の時代には、奉天/瀋陽駅が満州で最も重要な陸路による空間統合の結節点であった。

だが奉天/瀋陽は、城内には奉天府がおかれ、清朝政府の満州統治の拠点という要素ももっていた。それゆえ、日本と満州を結ぶ鉄道の結節点として、そして同時に城内に威圧感を出し、中国人に対する植民地的イデオロギーを誇示するため、重要な象徴として奉天駅は建設されたのである。

その駅舎建築様式は“辰野式”と呼ばれる方式がとられた。(西澤泰彦著『図説「満洲」都市物語』河出書房新社1996 p79〜81)この方式は、日本では東京駅、日本が鉄道網を敷いた朝鮮ではソウル中央駅など、大陸連絡への拠点都市であり政治的にも重要な駅と同様のデザインがとりいれられている。

満洲国が崩壊し国共内戦を経て中国が共産党に統一されると、瀋陽/奉天駅を取り巻く環境は大きく変化した。日本覇権下では、日本との連絡のため、朝鮮方面への交通が重視されていたのに対し、戦後は朝鮮半島が分断されて、釜山方面への鉄道交通は完全に途絶えた。逆に、中華人民共和国の一部となったため、北京との空間統合が重要となった。そのため、北京に直通できない線路配置にある奉天/瀋陽駅は鉄道としての機能こそ保存するものの、かつての鉄道の結節点としての位置は剥奪され、周辺駅になってしまった一方、天から北京まで直通する線路が分岐する瀋陽北駅が重要視されている。

電光掲示板で列車を確認すると、大連〜長春、北京〜チチハル等の経由駅となっている一方で、チャムスや営口からの列車では終点駅となっており、地方の中小都市からの列車の終始点となっているようだ。

電光掲示板で列車を確認すると、大連〜長春、北京〜チチハル等の経由駅となっている一方で、チャムスや営口からの列車では終点駅となっており、地方の中小都市からの列車の終始点となっているようだ。

戦後の奉天/瀋陽駅正面には、ソ連の戦勝記念碑が配置され、中山広場/大広場の毛沢東像と同様に日本の満洲支配への批判が可視化された。もっとも、現在は地下鉄工事のため撤去されており、工事終了後には戻される予定ということで、今回はこの碑を視察出来なかった。

とはいえ、日本が建設した駅舎は、今も積極的に保存されている。左右対称の建築は、基本は二階建てで、中央、左右端は三角屋根が付き、中央の屋根の上にはドームが配置されている。壁面は基調が赤レンガであり、それ以外の部分の白色の石材が使用され、重厚感と西洋のデザイン性が同居する。中国は、この駅を機能拡張のため増築したが、建築様式を崩さないよう、上方に増築するのではなく左右に建物が延長された。延長部分には、同じ赤レンガと白い石材を使用し統一感を出し、増築がより巨大さを印象づけている。

とはいえ、日本が建設した駅舎は、今も積極的に保存されている。左右対称の建築は、基本は二階建てで、中央、左右端は三角屋根が付き、中央の屋根の上にはドームが配置されている。壁面は基調が赤レンガであり、それ以外の部分の白色の石材が使用され、重厚感と西洋のデザイン性が同居する。中国は、この駅を機能拡張のため増築したが、建築様式を崩さないよう、上方に増築するのではなく左右に建物が延長された。延長部分には、同じ赤レンガと白い石材を使用し統一感を出し、増築がより巨大さを印象づけている。

瀋陽/奉天駅の中央ドーム下の一階部分に入ってみると、内装は、白を基調としており、天井にも小ぶりなシャンデリアがかかるのみで質素にまとめられていた。シャンデリア以外に電灯が見当たらず、日中にも関わらず、室内は少し暗めであった。電子機器や、広告類をみることはなかった。あえて近代的な設備を入れず、過去の建物をありのままに積極的に保存しようとする意図がにじみ出ている。

瀋陽/奉天駅の中央ドーム下の一階部分に入ってみると、内装は、白を基調としており、天井にも小ぶりなシャンデリアがかかるのみで質素にまとめられていた。シャンデリア以外に電灯が見当たらず、日中にも関わらず、室内は少し暗めであった。電子機器や、広告類をみることはなかった。あえて近代的な設備を入れず、過去の建物をありのままに積極的に保存しようとする意図がにじみ出ている。

駅の相対的重要性は変化してしまったが、奉天/瀋陽駅前から振り返れば、いまだに駅前から三本の大道が延び、附属地時代のおもかげがいまだに息づいている。

私たちは次に、満鉄附属地と線路をはさんで反対側に、1935年に満鉄と満洲国の共同事業として工業団地建設が始まり(南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建築方策』(立案調査書類第20編第3巻)1935 p51〜52)、続く1937年に奉天市に事業が一任されてさらに産業集積が進んだ鉄西区を視察した。

駅前から鉄路街を南に車で移動して、建設東路/南五條通から鉄道本線をくぐり、駅の裏側へ移動する。すぐ左手に、新築の住宅用高層マンションが目に飛び込んできた。その横には四〜五階建ての居住用ビルが建ち、付近には商店があり、居住空間が広がっていた。

駅前から鉄路街を南に車で移動して、建設東路/南五條通から鉄道本線をくぐり、駅の裏側へ移動する。すぐ左手に、新築の住宅用高層マンションが目に飛び込んできた。その横には四〜五階建ての居住用ビルが建ち、付近には商店があり、居住空間が広がっていた。

車は、工業地区として開発され、かつては巨大な工場群が集積していたはずの建設東路/南五條通の東側へ移動した。開発後しばらく経過した1939年の地図を読むと、鉄西区では西側には重工業、東側には軽工業が計画的に集められていた。その大部分は、満州住友重金など、日本企業の満洲子会社であった。

日本最初の工業団地プロジェクト:鉄西区開発の歴史

奉天/瀋陽は、満洲国が成立するまで、日本覇権下の満洲における行政・経済中心であった。しかし、満洲国成立にともない、長春/新京が満洲国の首都として定められ、行政の中心としての機能を剥奪されると、経済都市としての意味合いを強めた。(越沢明著『満州国の首都計画』日本経済評論社1988p91〜93) この動きに呼応して計画されたのが、鉄西区である。それ以前にも鉄西区の地域に企業は進出していたが、重工業などは進出しておらず、未発達な工業区域であった。そこに、工業団地建設により、計画的に産業集積を誘導しようとする計画は、当時の日本本土、満洲国や朝鮮を通じても殆ど実行されておらず、日本にとって、事実上最初の工業団地プロジェクトであった。

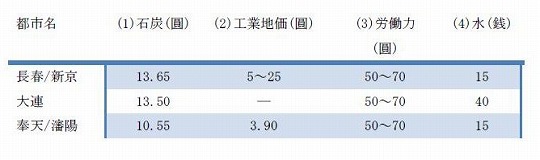

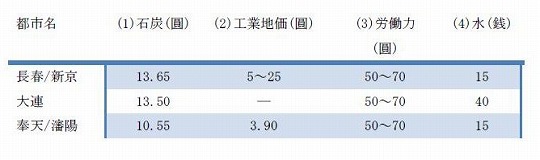

鉄西区の計画が成功した背景として、優れた工業立地条件に恵まれていたことは見逃せない。奉天駅/瀋陽駅のすぐ西側に位置し、物資の運輸効率が高く、満洲国時代に良質な石炭を供給していた撫順、鉄材の生産が盛んな鞍山も近い。さらに鉄道の結節点であり、日本への連絡も満洲国内への需要地への製品輸送も容易である。さらに、奉天/瀋陽では工場誘致のために法の整備も進んでおり、鉄西区開発当初の大連など3主要都市の工業インフラの価格を比較すると、奉天/瀋陽は長春や大連よりも有利であった。最後の点を、工業に必要な生産要素である(1)石炭(2)地価(3)労働力(4)水の価格で比較する:

※各都市生産要素価格比較(編:野添孝生『工業都市奉天』奉天商工会議所p97〜105 1934年)1933年時データ

写真1:鉄西区地図(大奉天新区割明細地図参照)

日本の直接投資によって建設された工場群の経営は一貫して順調で、『植民地満州の都市計画』には「1941年までには280の工場が建設され、10億を超える資本が投下された」(越沢明著『植民地満州の都市計画』アジア経済研究所 1978 p83〜84)と記されている。 日本の直接投資によって建設された工場群の経営は一貫して順調で、『植民地満州の都市計画』には「1941年までには280の工場が建設され、10億を超える資本が投下された」(越沢明著『植民地満州の都市計画』アジア経済研究所 1978 p83〜84)と記されている。

第二次大戦後、鉄西区にあった日本資本の工場は全てソ連軍に接収され、社会主義国営工場として中国に引き継がれて、中国経済に貢献した。だが、20世紀末に入ると、鉄西区の向上は設備の老朽化などで衰退していった。2002年には「鉄西区」という鉄西区の衰退をとらえたドキュメンタリー映画が作成されるほどであった(「山形国際ドキュメンタリー映画祭」)

さらに、2003年に行政が「東北振興政策」に着手、国営企業の合併・再編を行い、施設が老朽化した工場は、周辺の経済技術開発区等へと工場を移転させるなどの大規模な改革に着手した。 (瀋陽人民政府ホームページ) これによって現在の瀋陽市の産業の中心は周辺の技術開発区等へと移行し、鉄西区は、工業集積地としての機能をほぼ完全に失うこととなった。

参考文献:野添孝生編『工業都市奉天』奉天商工会議所1934

南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建築方策』(立案調査書類第20編第3巻)1935

越沢明著『植民地満州の都市計画』アジア経済研究所 1978

越沢明著『満州国の首都計画』日本経済評論社1988

西澤泰彦著『図説「満洲」都市物語』河出書房新社1996

参考資料:満洲帝国協和会奉天市公署分会『大奉天新区割明細地図』謙光社1973

|

私たちが観察すると、通りの東側の軽工業地区では、工場は消え失せ、建築中の高層ビルや再整備された社会主義住宅が建ち、一階部分に商店が並ぶ住宅街が広がっていた。一方、西側に目を移すと、地図上で工場の名前が隙間なく書かれている地区が、瀋陽市の周辺の技術開発区に移転した工場の跡地となっていて、一部は空き地のまま残されているものの、建設中のビルや、マンション、病院等が並び、住宅街として整備されつつあった。

私たちが観察すると、通りの東側の軽工業地区では、工場は消え失せ、建築中の高層ビルや再整備された社会主義住宅が建ち、一階部分に商店が並ぶ住宅街が広がっていた。一方、西側に目を移すと、地図上で工場の名前が隙間なく書かれている地区が、瀋陽市の周辺の技術開発区に移転した工場の跡地となっていて、一部は空き地のまま残されているものの、建設中のビルや、マンション、病院等が並び、住宅街として整備されつつあった。

無くなってしまった工場の一例として、戦前の満州ビールがあげられる。この工場は、中国国営工場となって以降、「雪花ビール」と名を変え、引き続きビール工場として機能していた。だが、今ではマンション用地になっている。奉天駅/瀋陽駅にも近いことから、マンション開発をすれば、工場として生産を続けた場合の機会費用収入ととして実現できる。

途中、現在でも稼働している工場を一つだけ発見した。この工場は、かつて満州住友重金が入っていた場所にあり、現在では「北方重工瀋陽重型機械集団有限公司」という名称の機械機器工場が入っていて、昔と同じ分野での生産機能が引き継がれていた。敷地は、1939年の地図にあるいくつかの工場を組み合わせて拡張されていた。敷地内にはビルが何棟も立っており、外から見るだけでも巨大な工場であることがわかった。

途中、現在でも稼働している工場を一つだけ発見した。この工場は、かつて満州住友重金が入っていた場所にあり、現在では「北方重工瀋陽重型機械集団有限公司」という名称の機械機器工場が入っていて、昔と同じ分野での生産機能が引き継がれていた。敷地は、1939年の地図にあるいくつかの工場を組み合わせて拡張されていた。敷地内にはビルが何棟も立っており、外から見るだけでも巨大な工場であることがわかった。

次に北東路で左折し、保工街に合流し南下していく。北東路の北側、保工路の西側には、綺麗に高層住宅ビルが立ち並び、広大な土地を占めていた。高層マンションに隣接して巨大な家具ショッピングモールがあり、その他にも周辺には空き地を囲んで巨大なショッピングモールの建設広告が貼られていた。鉄西区の郊外住宅地区としての位置に着目し、いち早く住宅用家具店を出店しているのかも知れない。こちら側にも高華路と同様に、工場、高層マンションや工場が混然一体と並んでいた。

次に北東路で左折し、保工街に合流し南下していく。北東路の北側、保工路の西側には、綺麗に高層住宅ビルが立ち並び、広大な土地を占めていた。高層マンションに隣接して巨大な家具ショッピングモールがあり、その他にも周辺には空き地を囲んで巨大なショッピングモールの建設広告が貼られていた。鉄西区の郊外住宅地区としての位置に着目し、いち早く住宅用家具店を出店しているのかも知れない。こちら側にも高華路と同様に、工場、高層マンションや工場が混然一体と並んでいた。

このように、鉄西区の巨大工場が立ち並んでいた区域は、日本敗戦時に全て工場が接収され国営工場となっており、1区画内の土地面積が大きく、マンションや巨大ショッピングモールといったまとまった規模の施設の建設が進みやすい。事実、このような開発が大々的に進行中で、建設広告が鉄西区の町中に多く見受けられた。土地の面積の大きさや単純な所有関係が建造環境の変遷に大きく影響を及ぼすという実例を、私たちは観察できた。

戦後、瀋陽の都市が発展してくると、中心から外され、それまで打ち捨てられていた旧日本人地区にも開発のフロンティアが及ぶようになってきた。ここに2003年の「東北振興政策」によってできた巨大な工場跡地が注目を浴び、鉄西区の高層マンションやショッピングセンターなどの開発に拍車をかけたのであろう。鉄西区の現状は、中国政府が計画的にもたらしたジェントリフィケーションと言えるのかもしれない。

周辺化し、忘れられた満洲国時代の繁華街

来た道を引き返し、先ほど訪れた旧満鉄附属地の駅前地区から、奉天/瀋陽を全体としてとらえる都市巡検を改めてスタートした。

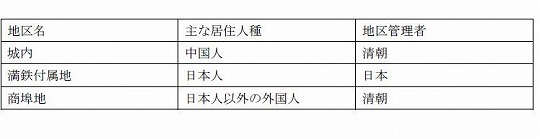

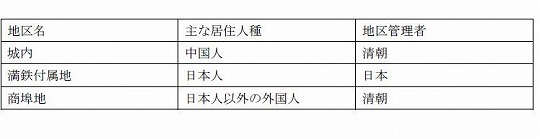

奉天/瀋陽は、歴史的な出自が顕著に異なる3つの地区より構成されている。

奉天/瀋陽を構成する三つの地区の成り立ちと構成

瀋陽はもともと、清朝の統治民族である、女真族の流れをくむ満州族の故地であり、奉天府がおかれて、満州族の行政・経済の中心として発展しており、城塞都市が作られていた。これが、歴史的に最も古い「城内」と呼ばれる第一の地区である。

その後、「城内」は、漢民族の流入に伴い都市が拡大し、城壁外部へと街が拡大していった。

1896年にロシアが鉄道敷設権を獲得し、満州の荒野に鉄道を建設して、城内のそばに駅が配置された。駅周辺は鉄道附属地とされ、ロシア軍施設等が立ち並ぶようになったものの、都市は建設されなかった。

だが、1905年にポーツマス条約が締結され、満洲が日本の覇権下に入ると、奉天の鉄道東側の「満鉄附属地」に大規模な都市計画が実施された。これが、第二の地区である。満鉄附属地には、日本人街が建設された。

これと同時期、清国は、中国人街と満鉄付属地の間を埋めるように、外国人の自由貿易を保障した「商埠地」を開発した。これが、第三の地区である。商埠地は清国の奉天商埠局によって管理され、「城内」に居住していた外国人は、商埠地に移り住むようになった。(西澤泰彦著『図説「満洲」都市物語』河出書房新社1996 p92)

この三地区は、奉天駅前から城内へと続く路面電車によって繋がれ、それぞれ三地区に別々の勢力が並立した。三地区の居住者の生活圏は殆ど交らず、生活圏は各地区の中で完結し、それぞれ独立して発展した。こうして、奉天/瀋陽は大きく分けて次のような構成になった。

1931年に満州事変が発生し、1932年に満洲国が成立すると、三地区は奉天市として日本の覇権のもとで統一された。

下図:三地区と現代地図(google earth参照)

従来の三地区に鉄西地区を加えて日本の覇権下で統合された奉天市は、市役所を「商埠地」におき、奉天市としてこの3地区を有機的に空間統合する包括的な都市計画が実施された。統一以降、奉天市の中心は覇権を握った日本人が居住する満鉄附属地となった。これに対し、「城内」には、中国人が商業中心を構えたものの、満鉄附属地と鉄西地区と比べ相対的に開発は遅れた(南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建設方策』(立案調査書類第20編 第3巻)1935年)。敗戦後、奉天/瀋陽は満洲国成立以前の三地区に鉄西地区を加え、一つに統一された状態で発展しているが、都市中心は「城内」ならびに商埠地に移り、日本人の居住地区であった旧附属地は、瀋陽市の周縁となって、発展は停滞し、今日に至っている。 従来の三地区に鉄西地区を加えて日本の覇権下で統合された奉天市は、市役所を「商埠地」におき、奉天市としてこの3地区を有機的に空間統合する包括的な都市計画が実施された。統一以降、奉天市の中心は覇権を握った日本人が居住する満鉄附属地となった。これに対し、「城内」には、中国人が商業中心を構えたものの、満鉄附属地と鉄西地区と比べ相対的に開発は遅れた(南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建設方策』(立案調査書類第20編 第3巻)1935年)。敗戦後、奉天/瀋陽は満洲国成立以前の三地区に鉄西地区を加え、一つに統一された状態で発展しているが、都市中心は「城内」ならびに商埠地に移り、日本人の居住地区であった旧附属地は、瀋陽市の周縁となって、発展は停滞し、今日に至っている。

参考文献:野添孝生著『工業都市奉天』奉天商工会議所1934

越沢明著『植民地満州の都市計画』日本経済評論社1988

西澤泰彦著『図説「満洲」都市物語』河出書房新社1996

参考地図:南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建設方策(付属地図)』(立案調査書類第20編 第3巻)1935)

地図史料編纂会編『中国商工地図集成』柏書房1992

西澤泰彦著『図説「満洲」都市物語』p86〜87河出書房新社1996

満洲帝国協和会奉天市公署分会『大奉天新区割明細地図』謙光社1973

|

再度鉄道をくぐり、瀋陽/奉天駅前に戻って、駅前から見て左側に斜めに伸びる中山路/浪速通を徒歩で視察した。満洲国が成立し奉天市が統合されたあと、中山路/浪速通は、瀋陽/奉天駅から商埠地・城内へと続く幹線道路となった。商人が続々と流入し、中山路/浪速通沿道は商業地区として発展した。鉄西地区が「工業」に特化したのと対照的に、商業に特化した地域であった。

駅前正面から駅から見て左へ移動し、中山路/浪速通の入口に向かった。通りのすぐ左側には、満鉄が経営していた駅前の貸しビルが、今も保存され使用されており、奉天駅同様に赤い煉瓦に白で外面が彩られている。

駅前正面から駅から見て左へ移動し、中山路/浪速通の入口に向かった。通りのすぐ左側には、満鉄が経営していた駅前の貸しビルが、今も保存され使用されており、奉天駅同様に赤い煉瓦に白で外面が彩られている。

中山路/浪速通には、二階建ての低層な建物が並んでいる。これらの建築物を観察すると、その多くは、正面が枠で縁取られ、立派そうなファサードがつけられているものが多い。当時の日本の商店建築は、建物自体は質素ながら、店の顔である正面部分を「ハリボテ」のように飾り立て、立派なビルのように見せる装飾が盛んに加えられていた。現在では、「ハリボテ」を取り払ってしまった商店もあるが、大部分はそのまま使用している。「看板建築」とよばれる、こうした満鉄附属地時代の建造環境がかなり残されており、現在の東京ではほとんど見ることが出来なくなった戦前の日本の都市景観を満州の商店街で発見した。

中山路/浪速通には、二階建ての低層な建物が並んでいる。これらの建築物を観察すると、その多くは、正面が枠で縁取られ、立派そうなファサードがつけられているものが多い。当時の日本の商店建築は、建物自体は質素ながら、店の顔である正面部分を「ハリボテ」のように飾り立て、立派なビルのように見せる装飾が盛んに加えられていた。現在では、「ハリボテ」を取り払ってしまった商店もあるが、大部分はそのまま使用している。「看板建築」とよばれる、こうした満鉄附属地時代の建造環境がかなり残されており、現在の東京ではほとんど見ることが出来なくなった戦前の日本の都市景観を満州の商店街で発見した。

駅前にも拘らず、通りの駅から向かって左側は、新しいビルに建て替わっているものがほとんどない。右側には、駅から垂直に伸びる中華路/千代田通の波及効果が及んでいるのか、空間効率の良いビルに建て替わっているのに対し、中山路/浪速通を境界線として、左側には再開発の手が及んでいない。看板建築の建造環境は保存されているものの、人通りもそれほど多いわけではなく、商店街としての賑わいはもはやなかった。

駅前にも拘らず、通りの駅から向かって左側は、新しいビルに建て替わっているものがほとんどない。右側には、駅から垂直に伸びる中華路/千代田通の波及効果が及んでいるのか、空間効率の良いビルに建て替わっているのに対し、中山路/浪速通を境界線として、左側には再開発の手が及んでいない。看板建築の建造環境は保存されているものの、人通りもそれほど多いわけではなく、商店街としての賑わいはもはやなかった。

今ではそこに、医療品関係の商店が集積している。医療品は、需要発生頻度が比較的低い高次財である。旧満洲医科大学附属病院/中国医大一院への近接性がその立地要因であろう。市民の消費バスケットに対応し、低次財から高次財に至る多様な業種の商店が立地する一般の商業繁華街から、明らかにその機能を変えている。

今ではそこに、医療品関係の商店が集積している。医療品は、需要発生頻度が比較的低い高次財である。旧満洲医科大学附属病院/中国医大一院への近接性がその立地要因であろう。市民の消費バスケットに対応し、低次財から高次財に至る多様な業種の商店が立地する一般の商業繁華街から、明らかにその機能を変えている。

現在、旧満鉄附属地地区での中心は、中華路/千代田通へと日本統治時代からシフトしている。そのためか、中華路/千代田通により近い通りの右手には、満鉄附属地時代の建物はほとんど残されていない。それに代わって三階建のマンションが建ち、一階部分で商店が営業している。だが、脇道から街中を見ると、奥には新築と思われる高層ビルが数多く立地しているものの、随所に空地や空家が並び、未だ開発途中の趣きであった。

現在、旧満鉄附属地地区での中心は、中華路/千代田通へと日本統治時代からシフトしている。そのためか、中華路/千代田通により近い通りの右手には、満鉄附属地時代の建物はほとんど残されていない。それに代わって三階建のマンションが建ち、一階部分で商店が営業している。だが、脇道から街中を見ると、奥には新築と思われる高層ビルが数多く立地しているものの、随所に空地や空家が並び、未だ開発途中の趣きであった。

右側に開発途上の街並み、左側に満鉄時代の建造物が残っているのを見ながら、満鉄附属地時代から使われている郵便局のある交差点で、駅を背に左、つまり中華路/千代田通とは反対方向に曲がる。ここには歩道橋が設けられており、それを渡って道路を横断した。

歩道橋に上って中華路/千代田通のほうを向くと、通りには人があふれ、高さも形もバラバラなビルが何百mと続き、ビルには、ケンタッキー、マクドナルドなど外資系企業の看板なども見え、賑わいを感じさせていた。交差点の右手には取り壊されている建物があり、中山路/浪速通の満鉄附属地時代の建造物が、少しずつ、しかし着実に失われて行っているありさまを目の当たりにした。消極的な保存として、満鉄附属地当時の景観が残されている中山路/浪速通は、中華路/千代田通からやってくる開発の波の前に、風前の灯であった。

歩道橋に上って中華路/千代田通のほうを向くと、通りには人があふれ、高さも形もバラバラなビルが何百mと続き、ビルには、ケンタッキー、マクドナルドなど外資系企業の看板なども見え、賑わいを感じさせていた。交差点の右手には取り壊されている建物があり、中山路/浪速通の満鉄附属地時代の建造物が、少しずつ、しかし着実に失われて行っているありさまを目の当たりにした。消極的な保存として、満鉄附属地当時の景観が残されている中山路/浪速通は、中華路/千代田通からやってくる開発の波の前に、風前の灯であった。

郵便局のある交差点で曲がり、北へ進んで、かつて繁華街が続いていた太原北街/銀座通に入っていく。ここには、小学校、春日公園、奉天神社があった。

郵便局の裏の電報電話局は、いまも中国の電話関係の会社が使っていて、機能の共通性を示す。だが、かつての小学校や公園はつぶされ、敷地は細分化されて、4〜5階建の住宅マンションが立ち並んでいた。その一階部分には、商店が入っている。マンションの裏にもマンションが建ち、この区域は、高密度の住宅用区域になっている。ここの建物は、当然ながらすべて、第二次世界大戦後に建設されたもので、日本風の建築様式は全く認められない。ここには、市の中心には住めない低所得者層向けに住宅が建てられたのかもしれない。街中には朝鮮族の経営する飲食店が並んでいた。

郵便局の裏の電報電話局は、いまも中国の電話関係の会社が使っていて、機能の共通性を示す。だが、かつての小学校や公園はつぶされ、敷地は細分化されて、4〜5階建の住宅マンションが立ち並んでいた。その一階部分には、商店が入っている。マンションの裏にもマンションが建ち、この区域は、高密度の住宅用区域になっている。ここの建物は、当然ながらすべて、第二次世界大戦後に建設されたもので、日本風の建築様式は全く認められない。ここには、市の中心には住めない低所得者層向けに住宅が建てられたのかもしれない。街中には朝鮮族の経営する飲食店が並んでいた。

ここの通りにあるマンホールには、かつての奉天市の市章がはっきりと刻まれていた。

ここの通りにあるマンホールには、かつての奉天市の市章がはっきりと刻まれていた。

太原北街/銀座通を右に曲がり、私たちは、かつて奉天神社があった場所を目指す。神社はあとかたもなく、現在は「中国人民解放軍瀋陽軍区軍人倶楽部」と看板のかかった軍関連施設があった。軍関係といっても、ここは物々しい感じはせず、一般市民が自転車や徒歩で何のチェックもなしに敷地内に入っていく。警備員はいるものの、門が大きく開いており、公共施設として利用されていた。もともと奉天神社であったことを示すものは何も見つけられず、痕跡は完全に消し去られていた。そしてそのそばに、文化革命当時の雰囲気を再現したテーマパーク的な、最近中国で人気の文革レストランがあった。

このあと私たちは、裏通りを通ってふたたび中山路/浪速通に戻った。この裏通りには、おじいさんたちがたむろして会話を楽しんでいた。また、賃貸、家事手伝い、結婚仲介の情報が張り出されている掲示板を見つけた。かつての商業中心は、今や完全に低所得層の庶民の街になっている。

このあと私たちは、裏通りを通ってふたたび中山路/浪速通に戻った。この裏通りには、おじいさんたちがたむろして会話を楽しんでいた。また、賃貸、家事手伝い、結婚仲介の情報が張り出されている掲示板を見つけた。かつての商業中心は、今や完全に低所得層の庶民の街になっている。

再び中山路/浪速通に出ると、付属地の頃には日本の藤田洋行が入っていた建物に、現在は、秋林デパート関連の服飾を扱うテナントが入るビルを見つけた。脇には「瀋陽市不可移動文物」とあり、この通りの建物としては例外的に文化財として保存されている。ここから遼寧賓館(旧奉天ヤマトホテル)まではすぐである。私たちはここから車で、中山公園/千代田公園に移動した。

満鉄附属地の東のはずれにあるこの大規模な公園は、1915年以降に満鉄によって設置された。名称は中山公園と変わったが、現在まで公園としての機能を変わらず果たしている。

附属地建設の第二期に入ると、公園付近には満鉄の宿舎が建ちはじめた。この社宅の造営と同時期の地図上(『図説「満洲」都市物語』pp86〜87)には、かつて荒野が広がり、忠霊塔だけが建設された広大な公園予定地が広がっている。公園の前には、かつては満鉄の社員クラブ、図書館があり、千代田小学校、第一中学校奉天公学校など中国人、日本人用の各々の学校も建ち、千代田公園付近は教育・文化施設の集積地になっていた。そして、千代田公園/中山公園が予定より縮小した結果、公園とは切り離されるも、忠霊塔も隣接し宗教施設も存在していた。だが、現在では、忠霊塔があった場所には住宅が建ち、日本軍国主義のイデオロギーは跡形もなく消し去られていた。

私たちは公園手前で車から降り、公園の中を歩いて視察した。緑が多い公園であり、小規模な池も設けられて、親水公園として設計されている。

園内には、多くの植物がみられ、植物の手入れを行っている人の姿も見受けられた。しばらく進むと、右手奥にドイツ風のレンガ造りの塔が見えてくる。これは、1929年に建築され、付属地の上下水道を管理した給水塔で、(『図説「満洲」都市物語』p83)園内に残るほとんど唯一の附属地時代の顕著な建築物である。遠くからでも目立つものの、公園内の地図には給水塔があることは特に表記されておらず、現在使われているかどうかもわからない。特にそこに何か新しいものを立てるわけでもなく、壊す必要がないので、現在まで消極的に保存されているようにも思われた。

園内には、多くの植物がみられ、植物の手入れを行っている人の姿も見受けられた。しばらく進むと、右手奥にドイツ風のレンガ造りの塔が見えてくる。これは、1929年に建築され、付属地の上下水道を管理した給水塔で、(『図説「満洲」都市物語』p83)園内に残るほとんど唯一の附属地時代の顕著な建築物である。遠くからでも目立つものの、公園内の地図には給水塔があることは特に表記されておらず、現在使われているかどうかもわからない。特にそこに何か新しいものを立てるわけでもなく、壊す必要がないので、現在まで消極的に保存されているようにも思われた。

外縁部から中心部へと、公園を斜めに突っ切って移動すると、途中に全面ガラス張りのパビリオンを見つけた。最近新しく建てられたものなのか、こぎれいな建物であった。ガラス部分にはドイツ語、英語、中国語で説明書きがあり、中には中国の大学で竹をリサイクルして作った作品が展示されている。入口は開いておらず、中は見学出来なかった。

外縁部から中心部へと、公園を斜めに突っ切って移動すると、途中に全面ガラス張りのパビリオンを見つけた。最近新しく建てられたものなのか、こぎれいな建物であった。ガラス部分にはドイツ語、英語、中国語で説明書きがあり、中には中国の大学で竹をリサイクルして作った作品が展示されている。入口は開いておらず、中は見学出来なかった。

中国風東屋の屋根がついた、両側にベンチが設置された通路では、たくさんの老人が異なるグループに分かれ、気ままに楽器を演奏したり、会話したり、将棋に興じたりしていた。園内は歩道が舗装され、東屋やパビリオンも整備されて新しい施設も多く、政府の手によって、市民の憩いの場として計画的に整備されている。公園を使用しているのは老人だけではなく、遊具がある場所では小さな子供が大勢遊んでいるところも見られた。

中国風東屋の屋根がついた、両側にベンチが設置された通路では、たくさんの老人が異なるグループに分かれ、気ままに楽器を演奏したり、会話したり、将棋に興じたりしていた。園内は歩道が舗装され、東屋やパビリオンも整備されて新しい施設も多く、政府の手によって、市民の憩いの場として計画的に整備されている。公園を使用しているのは老人だけではなく、遊具がある場所では小さな子供が大勢遊んでいるところも見られた。

かつての附属地内の公園の数が多かったので、春日公園のように細分化され住宅や商業の敷地として細分化されてしまったものもある一方で、中山公園/千代田公園は、最も大規模なので、公園として残されたのかもしれない。市民に利用され続け、当時の建造環境が肯定的に使用され、再利用が積極的に行われたと感じられる場所であった。

公園の視察を終え、車に乗るために公園付近を歩いた際、かつて千代田小学校、教育研究所があった場所を通り過ぎた。そこには、旧研究所または学校の一部と思しき建物が、まさに壊されているところであった。消極的に残っているだけの日本の建物は、今の中国の不動産バブルの中で。次々壊され、失われていっている。

公園の視察を終え、車に乗るために公園付近を歩いた際、かつて千代田小学校、教育研究所があった場所を通り過ぎた。そこには、旧研究所または学校の一部と思しき建物が、まさに壊されているところであった。消極的に残っているだけの日本の建物は、今の中国の不動産バブルの中で。次々壊され、失われていっている。

公園から再び車バスに乗り、今度は市街の拡大に伴って南側にも建築された満鉄社宅の区画を視察するため、和平広場/朝日広場に移動した。

和平広場/朝日広場を通りがかると、広場中央に「東北解放放記念碑」が高々と立っていた。瀋陽市内で一番であろうかという巨大さで、三角錐に丸みを与えたような塔であった。三方向に向けられた側面には「東北解放記念碑」と記されており、ハトの集団が飛びかっている絵が添えられていた。

和平広場/朝日広場を通りがかると、広場中央に「東北解放放記念碑」が高々と立っていた。瀋陽市内で一番であろうかという巨大さで、三角錐に丸みを与えたような塔であった。三方向に向けられた側面には「東北解放記念碑」と記されており、ハトの集団が飛びかっている絵が添えられていた。

下図:モニュメントと付属地(google earth参照)

この広場は、瀋陽/奉天駅から向かって右斜めに伸びる放射状街路、平安路/民主路の終点にある。駅前にはソ連戦勝記念碑、左斜めの放射状街路の終点には毛沢東像、そして右斜めの街路に個の「解放記念碑」というモニュメントをそれぞれ置くことで、満鉄附属地の建造環境にしみついた日本性の遺産を封じ込めようと図る構図がみえてくる。

この広場は、瀋陽/奉天駅から向かって右斜めに伸びる放射状街路、平安路/民主路の終点にある。駅前にはソ連戦勝記念碑、左斜めの放射状街路の終点には毛沢東像、そして右斜めの街路に個の「解放記念碑」というモニュメントをそれぞれ置くことで、満鉄附属地の建造環境にしみついた日本性の遺産を封じ込めようと図る構図がみえてくる。

私たちは、和平広場/朝日広場周辺を車で回り、満鉄の社宅等、当時の建造物が残っていないか探索した。この付近には高層ビルは建っておらず、低層のマンションがわずかに立ち並んでいた。現在の瀋陽市の中心は青年大街と瀋陽北駅であり、附属地が周辺化してしまったことを如実に示している。そのため、このあたりは、歴史的建造物を維持する機会費用が低いようだ。和平広場/朝日広場付近に立地している住宅群を観察すると、中国に一般的な総二階建てでなく、満鉄時代の社宅と思われる赤レンガの二階建ての建物を2〜3軒見つけることが出来た。この満鉄時代の社宅は住人の手によって修復されているようで、今でも十分に生活を送れる水準であった。一軒家が立ち並んでいるので、共産党の高級官僚が住んでいるのかとも思ったが、塀に洗車の文字が書きつけられており、洗車で生計を立てる住民もいるところからすると、そうとも言えないようだ。一軒家が一つの家庭だけではなく、複数の家庭によってシェアで使用されている可能性も高い。

旧満鉄社宅街付近での視察を終えた後、現在の中国国鉄、瀋陽鉄路局の事務所にむかった。1906年に設立され、満州の間接統治のために設立された満鉄は、満洲国が成立し、国家の行政機関が整い、附属地の経営が満洲国に移行していくにつれ、治外法権の附属地統治・経営のための特殊会社という色彩を失い、鉄道業務に純化していった。

事務所は、巡検二日目の大連で訪れた満鉄本社との二つに分かれていた。8月19日に視察した大連は新規鉄道建設業務を担い、一方、奉天/瀋陽は、満洲国内の鉄道管理業務を担った(天野博之著『満鉄を知るための十二章-歴史と組織・活動-』吉川弘文館2009p89〜90)。奉天は満洲で一番重要な鉄道のハブとなっており、それゆえに鉄道管理実務は奉天で行われたのであろう。このような業務を担うだけあって、重厚で巨大な建物となっている。

左右対称の、中央部分が高くなり、基礎部分がレンガで重厚なつくりの外観は、いまも完全に保存されていた。国鉄の事務所が入っているためか、敷地内への入り口には警備員が立っていて近くに行くことはできないので、遠くから見るだけであったが、今も昔も鉄道管理を司り、建物の機能も変化していない。

左右対称の、中央部分が高くなり、基礎部分がレンガで重厚なつくりの外観は、いまも完全に保存されていた。国鉄の事務所が入っているためか、敷地内への入り口には警備員が立っていて近くに行くことはできないので、遠くから見るだけであったが、今も昔も鉄道管理を司り、建物の機能も変化していない。

奉天の商埠地の成り立ちとその特色

商埠地とは、清朝が建設し、外国人の自由な商売と居住を許可したものである。附属地とは異なり、清朝が行政権を持ち管理を行った。(『図説「満洲」都市物語』pp92〜93) 牛荘が1858年に天津条約によって開港され、商埠地が設けられて以降、徐々に満洲に商埠地が増加していった。しばしば満鉄附属地に対抗し、それに隣接して設けられた。奉天/瀋陽にも、満鉄が鉄道附属地を開発するのと同時期に、商埠地が設けられた。

商埠地ができると、附属地から城内への連絡のために敷設された路面電車の走る通り沿いを中心に、アメリカ・イギリス・ロシア・日本領事館など各国の領事館が並び、国際色あふれる地域であった。20世紀初頭に列強各国の領事館が建設されていたことから、奉天/瀋陽の政治的な重要性が伺える。城内と附属地にはさまれた立地を活かして商業機会にも恵まれた。南北にそれぞれ市場が制定され、海外企業の拠点もおかれた。奉天/瀋陽に滞在する外国人は、それまで城内に居住していたが、商埠地に居住するようになった。商埠地が設計された場所は未開発であったため、密集した城内と比べ、閑静な住宅街が形成された。(西澤泰彦著『図説「満洲」都市物語』河出書房新社1996 p94)

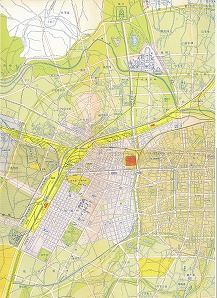

下図:奉天市開発計画図(奉天都市建設方策参照)

満洲国が成立し独立していた三地区が奉天市として統一されると、商埠地は市の中央部分に広がる立地のため、さらに開発が進んだ。行政中心である市役所が北側に設置され、市内交通の効率化のために附属地と城内を結ぶ大道が何本も建設されてここを通過した。(『奉天都市建設方策』pp12、31) 満洲国が成立し独立していた三地区が奉天市として統一されると、商埠地は市の中央部分に広がる立地のため、さらに開発が進んだ。行政中心である市役所が北側に設置され、市内交通の効率化のために附属地と城内を結ぶ大道が何本も建設されてここを通過した。(『奉天都市建設方策』pp12、31)

この時整備された街路網は、現在の街にも引き継がれている。だが、建造物に関しては、商埠地に戦前からの建築物は少なく、再開発が進行し、現在では当時の面影は殆ど残っていない。現在では瀋陽北駅の駅前がビジネス・金融街として高層ビルが立ち並び、南側は青年大街が南に延び、沿道は高級ホテル街もある盛り場として栄えている。

参考文献:南満州鉄道株式会社経済調査会編『奉天都市建設方策』(立案調査書類第20第3巻) 1935

<.br>越沢明著『植民地満州の都市計画』アジア経済研究所1978

『図説「満洲」都市物語』前出

参考資料:満洲帝国協和会奉天市公署分会『大奉天新区割明細地図』謙光社1973

|

商埠地にあった日本領事館は、第二次大戦後にソ連軍に接収され、現在、日本の在瀋陽領事館は、瀋陽で最も成長する地区の一つである青年大街付近に移動している。他国の在奉天/瀋陽領事館は、満洲国を承認する国が少なかったため、満洲国建国後その多くが閉鎖され、中華人民共和国成立後、やはりその多くが奉天/瀋陽の他地区で再開された。

商埠地にあった日本領事館は、第二次大戦後にソ連軍に接収され、現在、日本の在瀋陽領事館は、瀋陽で最も成長する地区の一つである青年大街付近に移動している。他国の在奉天/瀋陽領事館は、満洲国を承認する国が少なかったため、満洲国建国後その多くが閉鎖され、中華人民共和国成立後、やはりその多くが奉天/瀋陽の他地区で再開された。

建設当初の日本領事館の写真をみる限り、左右は非対称で赤レンガと白い石材を使用し、重厚な2階建で、領事館としての威厳を感じさせる。現在では外装がモルタルで塗られ、真っ白に統一されて趣きが変わってしまっている。しかし、窓の位置や屋根など、形状は当時とほぼ変わらぬ様子だ。現在では、別名“安楽の巣”とも呼ばれ、瀋陽迎賓館というホテルとして使用されている。内部に入ってみると、公園のようなつくりになっている、日本領事館が北苑と呼ばれ、ほかにあと二つの現代建築の建物が敷地内に配置されている。内部は緑が多く、全体的に落ち着いた雰囲気になっている。宿泊料金は北苑の方が他と比べて高く、奉天ヤマトホテルの様にノスタルジーツーリズムを狙っているのかもしれない。

建設当初の日本領事館の写真をみる限り、左右は非対称で赤レンガと白い石材を使用し、重厚な2階建で、領事館としての威厳を感じさせる。現在では外装がモルタルで塗られ、真っ白に統一されて趣きが変わってしまっている。しかし、窓の位置や屋根など、形状は当時とほぼ変わらぬ様子だ。現在では、別名“安楽の巣”とも呼ばれ、瀋陽迎賓館というホテルとして使用されている。内部に入ってみると、公園のようなつくりになっている、日本領事館が北苑と呼ばれ、ほかにあと二つの現代建築の建物が敷地内に配置されている。内部は緑が多く、全体的に落ち着いた雰囲気になっている。宿泊料金は北苑の方が他と比べて高く、奉天ヤマトホテルの様にノスタルジーツーリズムを狙っているのかもしれない。

領事館から車で市府大路を東に直進すると、瀋陽市の市政府庁舎に至る。満鉄附属地ではなく、あえて商埠地に市庁舎を建設したところに、いまや奉天/瀋陽全部を支配下におさめたという日本の意思が感じ取られた。

満洲国当時から現在まで、この市庁舎は機能を変えずに使用され続けている。外観も、満洲国時代と殆ど変らない。左右対称の建築で、中央部分が塔のように高くなっており、外壁には一面に赤い煉瓦が積み上がってみえる。ただし、市役所の機能を向上するため、従来は3階建であったものに4階部分を増築して使用している。増築するなら別の場所、もしくは現物を破壊して新しい建物を建設することもできる。だが、瀋陽市庁舎の位置と建物自体が支配の権威を示しており、従来の行政中心という位置と建物をそのまま使用することで、支配権力の継承ならびにその交替を明確に示そうとしたのだろう。このような例は、多数ある。既に破壊されたソウルの旧朝鮮総督府の建物も、当初は独立した大韓民国の国会議事堂として使用された。ソウル市庁舎は、いまでも旧京城市庁舎を使用している。

満洲国当時から現在まで、この市庁舎は機能を変えずに使用され続けている。外観も、満洲国時代と殆ど変らない。左右対称の建築で、中央部分が塔のように高くなっており、外壁には一面に赤い煉瓦が積み上がってみえる。ただし、市役所の機能を向上するため、従来は3階建であったものに4階部分を増築して使用している。増築するなら別の場所、もしくは現物を破壊して新しい建物を建設することもできる。だが、瀋陽市庁舎の位置と建物自体が支配の権威を示しており、従来の行政中心という位置と建物をそのまま使用することで、支配権力の継承ならびにその交替を明確に示そうとしたのだろう。このような例は、多数ある。既に破壊されたソウルの旧朝鮮総督府の建物も、当初は独立した大韓民国の国会議事堂として使用された。ソウル市庁舎は、いまでも旧京城市庁舎を使用している。

周辺には博物館や裁判所など公共的な建物が集まり、シビックセンターを形成していた。

市庁舎前には大きな広場があって、瀋陽市を南北に縦断し、成長著しい青年大街が通っている。ビジネス・金融の中心である瀋陽北駅も近く、市庁舎周辺には高層ビルが立ち並ぶ。また、建設用クレーンもビルの隙間にいくつも見え、現在も開発は進んでいる。高層ビルのなかには、一面ガラス張りのビルもあり、近代的なデザインであった。

周辺には博物館や裁判所など公共的な建物が集まり、シビックセンターを形成していた。

市庁舎前には大きな広場があって、瀋陽市を南北に縦断し、成長著しい青年大街が通っている。ビジネス・金融の中心である瀋陽北駅も近く、市庁舎周辺には高層ビルが立ち並ぶ。また、建設用クレーンもビルの隙間にいくつも見え、現在も開発は進んでいる。高層ビルのなかには、一面ガラス張りのビルもあり、近代的なデザインであった。

次に私たちは、第三の地区である「城内」に、巡検の歩を進めた。

城内

城内は、清朝の拠点として成立した歴史的都市である。満州族が中国全土を支配していた時、奉天/瀋陽は陪都として副国都並みの扱いを受けた。城内には満州南部を治める奉天府がおかれ、満州奥地への街道が集まる空間統合の結節点であった。

城内は、北京の紫禁城と同様に中国の都に伝統的な井田法に従った街路網が整備された。(『ヌルハチの都―満州遺産のなりたちと変遷―』pp121〜123)内城と外城とは城壁で分けられた。内城に行政機関が集まり、これをとりまいて外城に住宅スペースが広がっていた。

城内に大きな変化が訪れたのは、日露戦争以降であった。日本によって満鉄附属地が形成され、満鉄側の清朝との交渉機関である満鉄公所が、故宮付近に建てられた。この頃を境に、城内でも近代化政策が行われるようになり、街並みにも影響を与えた。

1905年、城内の学務公所で初めて洋風建築が採用され、その後の政府関係の建築物は洋風建築を採用するようになった。町中に電気が通り、街灯が灯った。1912年に清朝が滅亡し、満州も混乱するが、奉天/瀋陽では都市改造が引き続き行われた。張作霖率いる奉天軍閥が奉天を中心として満州に権力を拡大し始めると、都市改造が加速し、街道の幅員拡大、インフラの整備が進められた。(『図説「満洲」都市物語』p85)

満洲国が成立すると城内は日本が制定した奉天市の統一的な都市計画に含み込まれた。満鉄の調査部が作成した奉天市の従来の街路と新しい街路を比較した地図をみると、効率的な交通のため、城内でも大幅に街路網が再編され、幅員を広げる計画となっている。

この時期の都市計画は日本人主導で進んだが、都市計画会議には中国人も参加していた(『奉天都市建設方策』1935 pp19、46,47)。満洲国下で日本が開始した再開発には、城内の中国人住民から反発の可能性があり、インフラの整備を施すだけで、街並みは保存することが決定される。このように、中国人の影響力が大きく残る城内では、日本は思う様に都市計画を進められなかった。

都市を支配する者が中国人となった現在、城内は、奉天/瀋陽市内でふたたび最も活気がある地区となっている。

参考文献:南満州鉄道経済調査会編『奉天都市建設方策』前出

『図説「満洲」都市物語』前出

三宅理一著『ヌルハチの都―満洲国遺産の成り立ちと変遷―』ランダムハウス講談社2009

参考資料:地図史料編纂会編『中国商工地図集成』柏書房1992年

『奉天都市建設方策』前出 の付属地図

『図説「満洲」都市物語』 前出 pp86〜87

満洲帝国協和会奉天市公署分会『大奉天新区割明細地図』謙光社1973

|

城内へと移動していくと、太清宮という大きな道教の寺院があり、伝統を感じさせる。それまでは所々に高層ビルが建っていたが、城内に近づいていくにつれ、徐々に建物が古く、かつ低層なものに変化していった。城内では、かつて内城のあった場所に道がつくられ、再整備されている城門もある。

城内へと移動していくと、太清宮という大きな道教の寺院があり、伝統を感じさせる。それまでは所々に高層ビルが建っていたが、城内に近づいていくにつれ、徐々に建物が古く、かつ低層なものに変化していった。城内では、かつて内城のあった場所に道がつくられ、再整備されている城門もある。

張作霖の住宅であった張氏帥府が近くなるにつれ、外側だけが中国らしい派手な装飾で飾られたビルが多くなった。張氏帥府前には駐車場がないため、私たちは、途中で車からおり、張氏帥府博物館前までの綺麗に舗装された道を歩いた。この道は、両側に柳が植樹されており、いくつか露店も並んで、観光地として整備されていることが見て取れた。

張氏帥府の入口前には張学良の銅像が建てられていた。実際に奉天において行政・経済を取り仕切っていた期間は張作霖の方が長いのだが、中国共産党にとっては、中国大陸全体を覇権下に置くことを導いた第二次国共合作の立役者、張学良の方が重要のようで、張作霖の銅像はなかった。脇には、接客用に造られた西洋風のダンスホールが見えるが、見学はできなかった。

張氏帥府の入口前には張学良の銅像が建てられていた。実際に奉天において行政・経済を取り仕切っていた期間は張作霖の方が長いのだが、中国共産党にとっては、中国大陸全体を覇権下に置くことを導いた第二次国共合作の立役者、張学良の方が重要のようで、張作霖の銅像はなかった。脇には、接客用に造られた西洋風のダンスホールが見えるが、見学はできなかった。

張氏帥府は西院・中院・東院の三部分に分けられている。西院は現在、遼寧省文化庁となっており、見学することができるのは中院と東院のみである。

入口からすぐ中院につながっている。中院は三進四合院という中国伝統様式が使用されている。平屋建築で、壁面部には石材、門や窓の部分には木が素材として使用され、木材部分には極彩色で左右対称の花鳥風月が描かれている。入念に手入れされ、色彩は褪せることなく当時の権勢を物語っていた。屋根の上には蛇のモニュメントがあるが、これは、皇帝だけが使用できる龍を避けつつそれに似せたもので、張作霖の上昇志向が伺えた。

入口からすぐ中院につながっている。中院は三進四合院という中国伝統様式が使用されている。平屋建築で、壁面部には石材、門や窓の部分には木が素材として使用され、木材部分には極彩色で左右対称の花鳥風月が描かれている。入念に手入れされ、色彩は褪せることなく当時の権勢を物語っていた。屋根の上には蛇のモニュメントがあるが、これは、皇帝だけが使用できる龍を避けつつそれに似せたもので、張作霖の上昇志向が伺えた。

中院は1918〜22年の間、張父子の執務室として使われた。各々の部屋に人形、家具などを配置され、当時の様子が身近に感じられるようになっている。一部ではあるが、石のプレートに中国語・英語・日本語の順に説明書きがあり。日本人への配慮もなされていた。

次に、1922年に完成した、西洋式建築が並ぶ東院に移る。内部に入れるのは1922年以降に執務室兼住居として使用された大青楼だけであった。外観は重厚な西洋の建築様式だが、装飾については中国の様式も取り入れられていた。内部は、白い壁に濃い茶色の柱が重厚な雰囲気を醸し出すなかで、中国式にアレンジされた家具が当時の面影を残している。各執務室では英語、中国語のプレートで各執務室の説明がなされていた。

次に、1922年に完成した、西洋式建築が並ぶ東院に移る。内部に入れるのは1922年以降に執務室兼住居として使用された大青楼だけであった。外観は重厚な西洋の建築様式だが、装飾については中国の様式も取り入れられていた。内部は、白い壁に濃い茶色の柱が重厚な雰囲気を醸し出すなかで、中国式にアレンジされた家具が当時の面影を残している。各執務室では英語、中国語のプレートで各執務室の説明がなされていた。

館内の一室では、張学良遺物展が催されていた。

張学良

張学良は、抗日の第二次国共合作を、西安に蒋介石を拘束して強引に実現した。これにより、それ以前は、共産党の掃討を第一義にしていた蒋介石がその矛を収めることを迫られ、結局、共産党が勢力を伸張させることを許して、戦後の国共内戦における国民党の敗退と台湾亡命につながった。蒋介石は張学良を許さず、台湾に逃走する際に連行し、約半世紀に渡り軟禁した。ようやく、前世紀終わりに軟禁を解かれ、2001年にハワイで亡くなった。

|

張学良展示室では、彼が台湾で軟禁されていた際に使用した日用品、生活を収めた写真などが公開されていた。そこでは、張学良が常に肯定的にアピールされていた。張氏帥府では入口部分に「愛国教育基地」といったようなプレートを見かけず、全体的な展示内容も日本と奉天軍閥との関連には殆ど触れられていなかったものの、「共産党政権樹立に大きく貢献した張学良」というテーマが前面に大きく押し出され、張学良が賞賛されていた。

張学良展示室では、彼が台湾で軟禁されていた際に使用した日用品、生活を収めた写真などが公開されていた。そこでは、張学良が常に肯定的にアピールされていた。張氏帥府では入口部分に「愛国教育基地」といったようなプレートを見かけず、全体的な展示内容も日本と奉天軍閥との関連には殆ど触れられていなかったものの、「共産党政権樹立に大きく貢献した張学良」というテーマが前面に大きく押し出され、張学良が賞賛されていた。

同じ東院にある張作霖の第五夫人のために建築された小青楼は、大青楼と比較して、外観は質素で、中国様式がより目立っていた。張作霖が息を引き取ったのはこの建物である。

同じ東院にある張作霖の第五夫人のために建築された小青楼は、大青楼と比較して、外観は質素で、中国様式がより目立っていた。張作霖が息を引き取ったのはこの建物である。

張氏帥府の視察を通じ、この建造物の意味する所を考えると、最初に建築された中院は中国伝統様式で、満州南部を統治するために、清朝という伝統的な権威の継承者であることを示し、西洋建築は、奉天軍閥の長である張作霖が日本や商埠地に進出する列強との対抗意識を表していたように思われる。

次に私たちは、張氏帥府付近に満鉄が設けた「奉天公所」を視察した。

満鉄の部署として奉天公所が設立されるのは1909年であるが、私たちが見た現在の建物は1924年に改築されている。奉天公所は調査部の部署として設立され、主な業務内容は、中国側との折衝とそのために必要な情報の収集であった。(小林英夫著『満鉄調査部の軌跡1907―1945』藤原書店2006 p46)

次に私たちは、張氏帥府付近に満鉄が設けた「奉天公所」を視察した。

満鉄の部署として奉天公所が設立されるのは1909年であるが、私たちが見た現在の建物は1924年に改築されている。奉天公所は調査部の部署として設立され、主な業務内容は、中国側との折衝とそのために必要な情報の収集であった。(小林英夫著『満鉄調査部の軌跡1907―1945』藤原書店2006 p46)

当時の写真を見ると、中国の伝統を尊重し、外装は中国様式で建築されている。(『図説「満洲」都市物語』 p91)。現在も、屋根は中国風の色彩の瓦で葺かれ、2階建の中央に入口がある当時の姿は、そのまま引き継がれていた。内部には中庭があり、周囲には西洋式の柱による回廊があって、窓の木枠のデザインも中国風である。奉天公所が城内に立地し、デザインも中国風にして城内のデザインに合わせていた事は、満洲国建国以前、日本は、中華民国ならびに奉天軍閥側をそれなりに尊重して対応していたことをうかがわせる。

日中間で利権を巡って交渉が行われたこの場所も、日本敗戦後ソ連軍に接収され、現在は中国の児童図書館として利用されている。館内では読書に耽る少年少女が多く見られ、日本時代の奉天公所の機能は、完全に書き換えられている。しかし、入口部分には、「奉天公所旧址」と明記され、日本の痕跡を残すものがほとんどない城内に、建築遺産として保存されていた。

日中間で利権を巡って交渉が行われたこの場所も、日本敗戦後ソ連軍に接収され、現在は中国の児童図書館として利用されている。館内では読書に耽る少年少女が多く見られ、日本時代の奉天公所の機能は、完全に書き換えられている。しかし、入口部分には、「奉天公所旧址」と明記され、日本の痕跡を残すものがほとんどない城内に、建築遺産として保存されていた。

旧奉天公所を出て、故宮まで移動した。

故宮入口前の道には、両側に建つ古びたビルの前面のみを中国伝統建築風に飾りたてた看板建築が軒を連ねる。附属地の中山路/浪速通の看板建築のように、表通りから見える部分だけが装飾されており、建物の上部には、前面部にだけ屋根が付いている建物も見られた。看板建築の建物は、故宮前から清国時代の城門が再現された部分まで延々と続く。同じような装飾が続く規模を考えると、各建築物の所有者が出費したのではなく、政府の資金が流入している可能性も考えられる。故宮が近くなると、道も石畳で統一されるようになり、両側の中国風の装飾によって通りが景観的な一体感を演出している。ただ、近くでよく見ると、中国風の装飾は色が落ち、表通の一歩裏側には古びた社会主義住宅が立ち並び、壊れているビルもある。整備されているのはあくまで、人の多い表通りだけであった。

故宮入口前の道には、両側に建つ古びたビルの前面のみを中国伝統建築風に飾りたてた看板建築が軒を連ねる。附属地の中山路/浪速通の看板建築のように、表通りから見える部分だけが装飾されており、建物の上部には、前面部にだけ屋根が付いている建物も見られた。看板建築の建物は、故宮前から清国時代の城門が再現された部分まで延々と続く。同じような装飾が続く規模を考えると、各建築物の所有者が出費したのではなく、政府の資金が流入している可能性も考えられる。故宮が近くなると、道も石畳で統一されるようになり、両側の中国風の装飾によって通りが景観的な一体感を演出している。ただ、近くでよく見ると、中国風の装飾は色が落ち、表通の一歩裏側には古びた社会主義住宅が立ち並び、壊れているビルもある。整備されているのはあくまで、人の多い表通りだけであった。

このような景観的演出に気を使うのも、一時は清朝の都であった故宮が、歴史遺産として保存され、ツーリズムの対象となっているからである。観光のムードを出す為、かつて奉天軍閥が市街拡大の為に破壊した「撫近門」という城門が瀋明路の先に復元されていた。

このような景観的演出に気を使うのも、一時は清朝の都であった故宮が、歴史遺産として保存され、ツーリズムの対象となっているからである。観光のムードを出す為、かつて奉天軍閥が市街拡大の為に破壊した「撫近門」という城門が瀋明路の先に復元されていた。

張氏帥府にはあまり中国人観光客がいなかったのに対し、故宮前には大勢の中国人のツアー客が集まっていた。中国人観光客にとっては、清朝の伝統を象徴し、世界遺産にも登録されている瀋陽故宮の方が、日本が打倒した軍閥の歴史よりも魅力があるようだ。

張氏帥府にはあまり中国人観光客がいなかったのに対し、故宮前には大勢の中国人のツアー客が集まっていた。中国人観光客にとっては、清朝の伝統を象徴し、世界遺産にも登録されている瀋陽故宮の方が、日本が打倒した軍閥の歴史よりも魅力があるようだ。

中央正面入口の大清門には、扁額に漢字と満州文字の二種の文字で名前が刻まれ、満州族が、漢民族の伝統の影響を強く受けていたことが示されている。門の内部には、故宮の全景図とミニチュアが展示されていた。宮殿は三部構成になっており、各々が微妙に異なる形態をとっている。張氏帥府は、この故宮の構成を真似たものであることが読み取れる。

中央正面入口の大清門には、扁額に漢字と満州文字の二種の文字で名前が刻まれ、満州族が、漢民族の伝統の影響を強く受けていたことが示されている。門の内部には、故宮の全景図とミニチュアが展示されていた。宮殿は三部構成になっており、各々が微妙に異なる形態をとっている。張氏帥府は、この故宮の構成を真似たものであることが読み取れる。

入口のすぐ正面は中院になっており、宗教・政治が執り行われた。前方に政務所を置き、後方に後宮を構える。行政が執り行われた崇政殿は、それほど大きな建築物ではないが、原色の装飾が絢爛豪華である。内部には天蓋付きの皇帝の玉座があり、天蓋や支柱に龍が巻きつき、皇帝の権威を象徴している。外装にも龍がいたるところに使用されていた。

入口のすぐ正面は中院になっており、宗教・政治が執り行われた。前方に政務所を置き、後方に後宮を構える。行政が執り行われた崇政殿は、それほど大きな建築物ではないが、原色の装飾が絢爛豪華である。内部には天蓋付きの皇帝の玉座があり、天蓋や支柱に龍が巻きつき、皇帝の権威を象徴している。外装にも龍がいたるところに使用されていた。

次に、朱雀楼をくぐり、後宮へと進んでいく。執政所と比較すると、後宮の装飾は控えめである。宮殿前には、肉をカラスに与えるための槍“神竿”が飾られていた。

カラスに肉を与えという儀式は、清国の祖、ヌルハチが敗走する際、敵に見つかりそうになったときにカラスが彼を覆い隠し、逃

次に、朱雀楼をくぐり、後宮へと進んでいく。執政所と比較すると、後宮の装飾は控えめである。宮殿前には、肉をカラスに与えるための槍“神竿”が飾られていた。

カラスに肉を与えという儀式は、清国の祖、ヌルハチが敗走する際、敵に見つかりそうになったときにカラスが彼を覆い隠し、逃 げ切ることができたという逸話から、生まれた宗教儀式の為の道具であるそうだ。広場から宮殿内部に入ると、正面の皇帝が起居した清寧宮の装飾は控えめで、内部に天井部壁面と柱に龍や鳳が描かれている程度である。注目点として、内部にはオンドルが設置され、宗教儀式用の窯が据えられるなど、宮殿に女真族・満州族に独特な風習が刻まれていることであった。

げ切ることができたという逸話から、生まれた宗教儀式の為の道具であるそうだ。広場から宮殿内部に入ると、正面の皇帝が起居した清寧宮の装飾は控えめで、内部に天井部壁面と柱に龍や鳳が描かれている程度である。注目点として、内部にはオンドルが設置され、宗教儀式用の窯が据えられるなど、宮殿に女真族・満州族に独特な風習が刻まれていることであった。

ほとんど装飾がなされていない後宮裏の食料庫の部分を視察し、東院へ移動する。東院は、女真族の八旗制に基づき設計され、女真族の形式がよく表れていた。皇帝の使用する八角殿にだけは龍の装飾がこれでもかというばかりに施されている。

東院の門が出口となっている。出口付近には満州族の服装になって写真を撮る露店も出ていた。故宮は、満州族が一時期は王朝を築いた場所として、あくまで女真族らしさが強調されていた。

東院の門が出口となっている。出口付近には満州族の服装になって写真を撮る露店も出ていた。故宮は、満州族が一時期は王朝を築いた場所として、あくまで女真族らしさが強調されていた。

「城内」は、満洲国成立以前は、満州南部における行政中心であった。だが、満洲国が成立すると、城内に存在した清朝の伝統的な権威が日本に奪取され、三地区の行政機能は商埠地に新設された市庁に統一される。日本から中国共産党に覇権が移行しても、日本が作った政治中心の位置はそのまま引き継がれ、城内に奉天/瀋陽の政治中心は戻らなかった。中国共産党は国家建設のために清朝の正統性を必要とせず、むしろ日本が奉天で築いた政治空間的権威を引き継いだ。そのため、清朝の伝統を象徴する城内は、政治過程から切り離され、今では、清朝の伝統を示す歴史遺産として、観光機能に変化し、存続している。

私たちは、故宮を出て歩いてすぐそばにある商業繁華街、中街/四平街へ移動した。途中の道は、時刻が午後5時に近く、帰宅ラッシュが近付いているせいもあろうか、交通量が多く混雑していた。

中街/四平街は、清朝時代から、城内の繁華街であった。1905年以降、城内では、満洲国の成立まで、中国人主導の都市計画が続けられた。道には電灯が設けられ、建物は、「中華バロック」と呼ばれる西洋建築を模倣した建築物へと変わっていった。満鉄附属地では、春日町や中山路/浪速通が日本人にとっての繁華街として栄えた。一方、城内では、中街/四平街が中国人街の中で繁華街として親しまれた。(『図説「満洲」都市物語』p89)同じ奉天/瀋陽でも、中国人と日本人の生活圏は明確に分離され、住み分けが行われていたのである。この中街/四平街は、中国人の手による市近代化の成果を象徴するものであった。

中街/四平街に来ると。かつて日本人の生活圏の繁華街だった中山路/浪速通がさびれてしまったのと対照的に、現在、中街/四平街は、瀋陽市におけるもっとも巨大な繁華街となり、2005年には「全国十大著名商店街」の一つに定められている。

私たちは、中街/四平街を歩いた。幅の広い道は歩行者天国として整備され、道路の中央部分にはごみ箱やベンチも整備され、バルーンがかかり、大勢の人通りでにぎわっていた。

私たちは、中街/四平街を歩いた。幅の広い道は歩行者天国として整備され、道路の中央部分にはごみ箱やベンチも整備され、バルーンがかかり、大勢の人通りでにぎわっていた。

道に面した建物は、最近建ったと思うものから歴史を感じる物まで様々であった。店舗は、医院・スポーツ用品・眼鏡など多岐のジャンルにわたっている。とくに多いのはファッション関係の店舗で、4〜5階建ての商業用ビルが集まって商店街を形成していた。客層を観察すると、10代〜30代くらいの若い人たちが多い。一本裏に入った通りには社会主義住宅が立ち並んでいるが、そこでも一階部分には煉瓦造りの商店が軒を連ね商売にいそしんでいた。

なかでも目を引く建物は、張氏帥府の東院で見たような西洋式の建築だ。これは「中華バロック」と呼ばれ、外国人が満鉄附属地や商埠地に建てた建築物に対抗して、中国人独自で開発された建築様式である。中国人技術者が商埠地などの西洋建築を参考にして設計したもので、外見は西洋式であるのだが、装飾や内装に、中国独特の趣がある。

なかでも目を引く建物は、張氏帥府の東院で見たような西洋式の建築だ。これは「中華バロック」と呼ばれ、外国人が満鉄附属地や商埠地に建てた建築物に対抗して、中国人独自で開発された建築様式である。中国人技術者が商埠地などの西洋建築を参考にして設計したもので、外見は西洋式であるのだが、装飾や内装に、中国独特の趣がある。

1920年代ごろにつくられた「中華バロック」は、保全・修復され、現在もほかのビルと同じように商業機能に使われている。今回観察出来た中華バロックの足元にはプレートがあり、歴史的建築物であることが示されていた。外観は白色の石造りで、ぱっと見には西洋建築なのだが、細かい装飾をみると、テラスの下には象、柱の上部には織物が彫りこまれている。西洋の威厳を借りた重厚な建物にしようとしているが、のっぺりとした印象である。西洋の建築であれば、形式が定まっているのだが、壁面に施された装飾も各階ごとに異なり、デザインに統一感がない。建物が縦長で、かつ規模も小さいことから、西洋建築物特有の重厚感が出ていない。

1920年代ごろにつくられた「中華バロック」は、保全・修復され、現在もほかのビルと同じように商業機能に使われている。今回観察出来た中華バロックの足元にはプレートがあり、歴史的建築物であることが示されていた。外観は白色の石造りで、ぱっと見には西洋建築なのだが、細かい装飾をみると、テラスの下には象、柱の上部には織物が彫りこまれている。西洋の威厳を借りた重厚な建物にしようとしているが、のっぺりとした印象である。西洋の建築であれば、形式が定まっているのだが、壁面に施された装飾も各階ごとに異なり、デザインに統一感がない。建物が縦長で、かつ規模も小さいことから、西洋建築物特有の重厚感が出ていない。

このようなことから、「中華バロック」は、中途半端な西洋建築の模倣におわっているという見方もある。しかし私たちは、この建築に遠近法が巧みに取り入れられ、建物をより高く見せようという、西洋にはない工夫がなされていることに気付いた。具体的には、建物の階が上がるにつれて一階ごとの高さを低くしていくことで高さを強調している。このように、従来は西洋の真似として考えられてきた中街/四平街の「中華バロック」は、実は中国人によって西洋建築が吸収され、独創的に発展した形と評価すべきであろう。

いくつかある中華バロックのうちの一つである利民商場は、1928年の建設で、地下を含む全三階に服飾関係の小売店が集まっている。入口には、中街/四平街の歴史と商場の歴史を説明するプレートが飾られていた。付近にある他の中華バロック建築も、建物の外観を今に残していた。満鉄附属地や商埠地の列強の西洋建築に対抗するため、中華バロックがいまだに城内の繁華街に保存され、積極的に保存され使用されている。中山路/浪速通のかつての日本の建築が、消極的保存のまま打ち棄てられようとしているのと、対照的である。

いくつかある中華バロックのうちの一つである利民商場は、1928年の建設で、地下を含む全三階に服飾関係の小売店が集まっている。入口には、中街/四平街の歴史と商場の歴史を説明するプレートが飾られていた。付近にある他の中華バロック建築も、建物の外観を今に残していた。満鉄附属地や商埠地の列強の西洋建築に対抗するため、中華バロックがいまだに城内の繁華街に保存され、積極的に保存され使用されている。中山路/浪速通のかつての日本の建築が、消極的保存のまま打ち棄てられようとしているのと、対照的である。

中街/四平街を貫いて、瀋陽/奉天駅でも工事をしていた地下鉄の駅が建設中であった。完成すれば、ここに、ますます多くの人々が流れ込み活発な商業中心になるであろう。歴史的建造環境に埋め込まれた民族的差異が、商業においては、このように、現在の瀋陽の都市空間における経済発展の差異を規定している。

瀋陽から長春までの列車の時間が迫っているため、私たちは車で瀋陽北駅へ移動した。ここには奉天と北京を結ぶ直通線が旧満鉄本線に合流している。満洲国崩壊までは重要視されていなかったが、共産党によって統一され、覇権が日本から中国へと移り変わることで、日本植民地・大連ではなく、首都・北京との空間統合がはるかに重要となり、主要駅の地位は旧奉天駅から瀋陽北駅へと変遷した。

駅は、開発が進行する商埠地に立地しており、歴史的建造環境は全く残っていない。駅前には近代的な高層ビルがあちこちに立ち並んでおり、企業活動が活発な様子であった。駅付近の恵工広場に差し掛かると交通量が急に増え、駅前の活発な経済活動を感じさせた。

瀋陽北駅付近には、「奉天銀座」というかつて満鉄附属地の地名であった名称のショッピングセンターの看板が目にとまった。満洲国時代の「奉天」という地名への抵抗感は、すくなくとも民間レベルでは次第に薄らぎ、逆にファッショナブルさを含意する別名ととらえられるようになってきているのかもしれない。瀋陽北駅前にはいまだに建築途中のビルも多く、まだまだ開発がすすんでいくようすだった。

駅前にもバスやタクシーが数多く発着し、駅前の駐車場も大きすぎて車両数が数えられないほどであった。夏休みのためか、駅前に集まる乗客の数は多く、大半の人が巨大な旅行鞄を持っており、その数は大連とは比較にならないほど多い。瀋陽北駅が大都市を結ぶ結節点としての巨大ターミナルになっていることが分かった。

駅前にもバスやタクシーが数多く発着し、駅前の駐車場も大きすぎて車両数が数えられないほどであった。夏休みのためか、駅前に集まる乗客の数は多く、大半の人が巨大な旅行鞄を持っており、その数は大連とは比較にならないほど多い。瀋陽北駅が大都市を結ぶ結節点としての巨大ターミナルになっていることが分かった。

荷物検査を終え、エスカレーターで列車の待合室まで移動する。内部は吹き抜けになっており、近代的な印象をうけた。駅内部にはいくつもの商店が並び、旅行者が長距離の旅行に備えて買い込んでいた。電光掲示板をみると、目的地が成都になっている列車もあり、中国のいたるところに列車が出ている。待合所は、中国のほかの駅と同じように、列車の便別になっており、改札が開くまで待合室が人であふれ、時間がきたら乗客が一斉にプラットホームになだれ込む。ホームの天井は、ヨーロッパの駅を思わせる高い天井であった。

荷物検査を終え、エスカレーターで列車の待合室まで移動する。内部は吹き抜けになっており、近代的な印象をうけた。駅内部にはいくつもの商店が並び、旅行者が長距離の旅行に備えて買い込んでいた。電光掲示板をみると、目的地が成都になっている列車もあり、中国のいたるところに列車が出ている。待合所は、中国のほかの駅と同じように、列車の便別になっており、改札が開くまで待合室が人であふれ、時間がきたら乗客が一斉にプラットホームになだれ込む。ホームの天井は、ヨーロッパの駅を思わせる高い天井であった。

本日私たちが乗るのは、大連からの移動の際に乗ったような客車列車ではなく、フランスのアルストム社の技術を導入した高速車両である。

中国の高速鉄道車両

中国国鉄は、日本・ドイツ・カナダ・フランスの高速列車を扱う企業と契約し、各国の技術を取り込んで自前の高速鉄道車両を作ろうとしている。複数業者と契約しているのは、互いに競争させて各社技術のいいとこ取りをしたいのだろう。各国の技術を取り入れて作成された鉄道車両は、CRHと呼ばれ、参考にした国の鉄道毎に異なる番号が振られる。フランス由来の型はCRH5と呼ばれ、その他は、カナダがCRH1、日本はCRH2,ドイツがCRH3。CRH4は欠番だったが、中国国産の番号に充てられた。それぞれの車両は、番号順に、1が広州〜深セン、2が北京〜上海と南京〜上海、3が北京〜天津、そして5が北京〜ハルビンまでを結び、今のところ在来線上を走行している。この車両を使い、中国国鉄は、高速鉄道の新規路線を拡張し、中国の鉄道ネットワークのさらなる高速化を目指している。(中国鉄道部ホームページ)

|

ホームに降り、高速列車の先頭部を見ると、前方部に「和諧号」という名が大きく書いてある。“和諧”とは中国語で“調和”を意味する。外見は新幹線のように先頭部分が尖った流線型のフォルムで、白を基本とし、青い線が車体脇にあしらわれていた。

ホームに降り、高速列車の先頭部を見ると、前方部に「和諧号」という名が大きく書いてある。“和諧”とは中国語で“調和”を意味する。外見は新幹線のように先頭部分が尖った流線型のフォルムで、白を基本とし、青い線が車体脇にあしらわれていた。

私たちは、一等車両に乗車した。内部に入ると、内装は日本の新幹線のように白色で統一され、通路に痰や新聞紙は落ちておらず、座席はゆったりとした設計で汚れがなく、清潔に保たれていた。席上に荷物棚があり、脇には上着掛け一列に2通路を挟んで2席、3席の計5席が並び、座席は回転式であった。座席前の荷物入れの中には高速鉄道のPR誌が用意され、座席に付属したテーブルもひじ掛けにコンパクトかつ機能的に収納されていた。CRH-5は動力システムなどハードの面ではフランス技術を採用しているが、インテリアは日本の新幹線そのままで、中国の各国技術のいいとこ取りをする姿勢を見た。

この列車は、瀋陽北駅から長春駅までノンストップである。

瀋陽北駅を発車直後、線路付近には古びた社会主義住宅と最近のものと思われるマンションのビルが隣り合わせに林立していた。周囲に広告塔は見られず、市内から離れるにつれマンションが高層化し、建設用のクレーンが見られるようになった。だが、途中からは、古びたビルが並ぶ街並みだけになり、何も見えなくなった。市内の開発が進展するにつれ、郊外に次第に開発が及んでいっている様子がわかる。

瀋陽北駅を発車して30分程経過した頃、鉄嶺の町中を走りぬけた。街は、規模は大きいが高層ビルなどは建っておらず、2階建程の建物が延々と広がっている。街を抜けると一面がトウモロコシ畑となり、地平線に沈む真っ赤な太陽が畑に映えた。その後も間隔をあけながら町中を通過していく。線路脇には食糧を貨物に載せ換えるための施設や、風力発電機が並び、穀物移送のために鉄道が主に使用されていることや、現代中国の技術の農村への影響をみることができた。瀋陽市は省都であり、開発が進んでおり高層ビルが並ぶものの、一歩そこから出れば、開発の進んでいない中小都市がいくつもあることがわかった。

瀋陽北駅を発車して30分程経過した頃、鉄嶺の町中を走りぬけた。街は、規模は大きいが高層ビルなどは建っておらず、2階建程の建物が延々と広がっている。街を抜けると一面がトウモロコシ畑となり、地平線に沈む真っ赤な太陽が畑に映えた。その後も間隔をあけながら町中を通過していく。線路脇には食糧を貨物に載せ換えるための施設や、風力発電機が並び、穀物移送のために鉄道が主に使用されていることや、現代中国の技術の農村への影響をみることができた。瀋陽市は省都であり、開発が進んでおり高層ビルが並ぶものの、一歩そこから出れば、開発の進んでいない中小都市がいくつもあることがわかった。

しばらくすると乗務員が切符の確認のため、巡回に来た。中国国鉄の乗務員のサービスは必ずしも十分とは言えないが、高速鉄道では、笑顔を振りまき、乗客に対して丁寧な対応であった。高速鉄道乗務のため、他の列車と違う特別の訓練を受けているのであろう。

夕陽が沈み、暗くなったため、列車内に目を移してみる。車両前方の新幹線にもあるような電光掲示板には、コンスタントに160km/h台が表示されていた。まれに170km/hに上昇する。在来線でこの速度は、立派である。しかも高速運転ながら振動は殆どなく、快適な乗り心地であった。中国国鉄が鉄道の高速化に真剣に力を注ぎ、高速運転用に軌道を整備し、メンテナンスが行き届いていることがわかる。

夕陽が沈み、暗くなったため、列車内に目を移してみる。車両前方の新幹線にもあるような電光掲示板には、コンスタントに160km/h台が表示されていた。まれに170km/hに上昇する。在来線でこの速度は、立派である。しかも高速運転ながら振動は殆どなく、快適な乗り心地であった。中国国鉄が鉄道の高速化に真剣に力を注ぎ、高速運転用に軌道を整備し、メンテナンスが行き届いていることがわかる。

中国国鉄の長距離列車にはかつてどれにも食堂車がついていたが、現在ではあまり見られなくなっている。だが、この列車には珍しく食堂車があるとの事で行ってみることにした。食堂車までの移動途中、乗客を観察すると、東海道新幹線ではスーツの乗客が多いのに対し、この列車の車内にスーツを着用している人は意外に少なく、多くの乗客はカジュアルな服装であった。

中国国鉄の長距離列車にはかつてどれにも食堂車がついていたが、現在ではあまり見られなくなっている。だが、この列車には珍しく食堂車があるとの事で行ってみることにした。食堂車までの移動途中、乗客を観察すると、東海道新幹線ではスーツの乗客が多いのに対し、この列車の車内にスーツを着用している人は意外に少なく、多くの乗客はカジュアルな服装であった。

しかし、皆が読書や携帯をいじりながら静かに座り、床を汚すこともなくマナーを守り乗車している。二等席に入ってみたが、一等車両と特に内装については変わらない。食堂車に到着すると、7〜8人程の人が利用しているのみであった。形式は立食タイプで、テーブルは5つしかなく、大勢が利用することはできない。販売しているものはカップ麺やペットボトル飲料だけで、バラエティに乏しく、車内販売と変わらない。

しかし、皆が読書や携帯をいじりながら静かに座り、床を汚すこともなくマナーを守り乗車している。二等席に入ってみたが、一等車両と特に内装については変わらない。食堂車に到着すると、7〜8人程の人が利用しているのみであった。形式は立食タイプで、テーブルは5つしかなく、大勢が利用することはできない。販売しているものはカップ麺やペットボトル飲料だけで、バラエティに乏しく、車内販売と変わらない。

20:00頃に時刻表通り、長春駅に到着した。長春駅内部には、私たちが乗ってきた高速鉄道の広告がある。最近ではさらに高速化がすすみ、巡検の予定を組んだ時よりも早く長春に到着できた。時刻表で短縮された運行時間が公表され、実際に定時運行していることからも、中国国鉄の高速鉄道に関する技術水準と服務規律の高さを見てとれた。

20:00頃に時刻表通り、長春駅に到着した。長春駅内部には、私たちが乗ってきた高速鉄道の広告がある。最近ではさらに高速化がすすみ、巡検の予定を組んだ時よりも早く長春に到着できた。時刻表で短縮された運行時間が公表され、実際に定時運行していることからも、中国国鉄の高速鉄道に関する技術水準と服務規律の高さを見てとれた。

本日は長春駅に到着した時間も遅いため、そのままホテルへ直行、解散し各自で食事をとって就寝することになった。

(横山宏)

朝6:00に起床すると外ではすでに車の走る音がする。昨晩から宿泊している遼寧賓館はかつての奉天ヤマトホテルである。当時、ヤマトホテルは満鉄の主要駅そばに邦人が宿泊するため日本が特別に設計した、最も格式の高いホテルのブランドであり、奉天ヤマトホテルも例外ではなかった。一階のフロント脇には、これまでに宿泊した中国政府高官、他国高官、満洲国日本人官僚の名前が記載されたプレートが飾られていた。奉天/瀋陽市内において最高ランクのホテルであったことは、「侵華日軍、関東軍、南満鉄道会社首脳、偽満洲国軍政要人及国民 高級将領」として分類されている宿泊者のリストに、関東軍司令官かつ、駐満全権大使あった武藤信義や、満洲国皇帝の溥儀の名前もみえることから伺える。

朝6:00に起床すると外ではすでに車の走る音がする。昨晩から宿泊している遼寧賓館はかつての奉天ヤマトホテルである。当時、ヤマトホテルは満鉄の主要駅そばに邦人が宿泊するため日本が特別に設計した、最も格式の高いホテルのブランドであり、奉天ヤマトホテルも例外ではなかった。一階のフロント脇には、これまでに宿泊した中国政府高官、他国高官、満洲国日本人官僚の名前が記載されたプレートが飾られていた。奉天/瀋陽市内において最高ランクのホテルであったことは、「侵華日軍、関東軍、南満鉄道会社首脳、偽満洲国軍政要人及国民 高級将領」として分類されている宿泊者のリストに、関東軍司令官かつ、駐満全権大使あった武藤信義や、満洲国皇帝の溥儀の名前もみえることから伺える。

中国国鉄の長距離列車にはかつてどれにも食堂車がついていたが、現在ではあまり見られなくなっている。だが、この列車には珍しく食堂車があるとの事で行ってみることにした。食堂車までの移動途中、乗客を観察すると、東海道新幹線ではスーツの乗客が多いのに対し、この列車の車内にスーツを着用している人は意外に少なく、多くの乗客はカジュアルな服装であった。

中国国鉄の長距離列車にはかつてどれにも食堂車がついていたが、現在ではあまり見られなくなっている。だが、この列車には珍しく食堂車があるとの事で行ってみることにした。食堂車までの移動途中、乗客を観察すると、東海道新幹線ではスーツの乗客が多いのに対し、この列車の車内にスーツを着用している人は意外に少なく、多くの乗客はカジュアルな服装であった。