「7kmマーケット」とは、オデッサ郊外に位置する、巨大な自由市場である。ここでは広大な土地にひろがる、中央の建造物、テント、コンテナ、プレハブ小屋などに、多くの個人業者が商店を構え、生鮮食料品、日用品、服飾、時計、玩具などありとあらゆる商品を安い値段で販売している。

「7kmマーケット」とは、オデッサ郊外に位置する、巨大な自由市場である。ここでは広大な土地にひろがる、中央の建造物、テント、コンテナ、プレハブ小屋などに、多くの個人業者が商店を構え、生鮮食料品、日用品、服飾、時計、玩具などありとあらゆる商品を安い値段で販売している。 巡検6日目、私たちは、朝07:00の出発に備え、早起きした。今日の巡検は、車で移動する距離がたいへんに長い。 朝起きると、昨日ホテルへ預けた洗濯物を受けとった。巡検を続けていると、洗濯物がたまる。 洗剤とロープを携行し、ホテルのバスルームで自分で洗濯するのが安く上げる方法だが、夜までスケジュールが詰まっているため、その時間がとりにくい。 そこで、滞在時間が比較的長い都市で、ホテルに洗濯を頼むことになる。このホテルでは、ジーンズ一着、ワイシャツ二着、靴下二足、下着三着で2000円程度した 。特にできばえに大きな不満はなかったものの、ウクライナの洗濯代としてはかなり高額であろう。その後、昨日と同様の質素なホテルの朝食をとり、今日の巡検の腹ごしらえをした。 定刻通り、Continental Ⅱ Hotelを専用車で出発。運転手は、昨日と同様セルゲイ・ブラウン(Sergey=Braun)さんである。 彼は、ほとんど英語が通じないものの、非常に私たちに親切に接してくれ、自分の拙いロシア語の質問に真剣に答えてくれた。

ホテルを出発しあ私たちの車は、オデッサ市街を西に抜けた。 帝政ロシア時代の整然とした歴史的な街並みはすぐに消え、郊外の高層社会主義住宅団地となった。 ソ連の、おそらくブレジネフ時代に造られた街並みであり、車道が非常に広く取られ、緑も多く、住環境がよさそうである。 多くの社会主義住宅棟は外壁の塗り直しがなされ、きちんと整備されている。

平日の朝らしく、多くの通勤客や通学客でトラムやバスの停留所は混雑していた。 一方で車道はそれほど混雑しておらず、今でも庶民の交通の足はトラムや路線バスのような公共交通機関だとわかる。 ただ、この市街地の外縁では、現代や三菱などの、比較的新しい自動車販売店が多くみられ、一定の新車の需要があることが窺える。 オデッサ市民の可処分所得が向上するにつれ、人々が自家用車を保有するようになり、将来の通勤システムに変化を与えつつあると言えるだろう。 オデッサの都市交通も、10年後にはずいぶん異なった状況になるっているかもしれない。

さらに進むと、工場地帯になる。目に入る多くの工場施設の多くは、廃工場のようにも見えるほど設備が古い。 ブラウンさんによると、これらの多くは金属加工工場で、現在でもいくつかの工場は操業しており、製品をロシアやヨーロッパに出荷しているそうだ。 ある工場には引き込み線が設けられ、貨車の姿が見られた。鉄道を用いてウクライナ各地や旧ソ連諸国など他国へ製品を輸送しているのだろう。 市場経済導入後も、社会主義経済時代の生産設備のままで操業を続けている。ソ連時代の設備をそのまま使っている限り、固定資本にかかる費用は極めて低いから国際競争力をもつことができる。 しかし、廃墟のような設備からは、その更新のための資本蓄積や投資がないことが窺える。設備が物理的に摩損してしまえば、スクラップになって、工場は廃業、労働者は解雇されて終わりであろう。 ウクライナの産業経済の将来の不確実性を物語る工場群のありさまである。

工業地帯を抜けてさらには西進していくと、都市的景観は尽き、景色が開けて、平坦な荒れ地や耕地とが広がるようになった。オデッサの国際空港もこの周辺に立地している。

辺りには、ニューリッチ向けと思われる、質素な外見の社会主義住宅とはことなり、タワー状でテラスや屋根が装飾されたいくつかの高層住宅や、大きめの戸建て住宅から成る新興住宅街が広がっている。 新しく建設中の住居も見られた。これは資本主義経済下で成功した新興富裕層や、可処分所得が向上した労働者が増えたことにより、広い居住スペースを求め郊外に移転する人が増えたこと、そして郊外でも通勤が可能になる自動車を持つ家庭が増えたことが理由ではないかと思われる。 また、こうした住居の一部には、投機目的で保有されているものがあるかもしれない。 経済体制の転換にともなって郊外へのスプロール的な都市化が発生していることが観察できた。

7:25ごろ、私たちは「7kmマーケット」に到着した。

「7kmマーケット」とは、オデッサ郊外に位置する、巨大な自由市場である。ここでは広大な土地にひろがる、中央の建造物、テント、コンテナ、プレハブ小屋などに、多くの個人業者が商店を構え、生鮮食料品、日用品、服飾、時計、玩具などありとあらゆる商品を安い値段で販売している。

「7kmマーケット」とは、オデッサ郊外に位置する、巨大な自由市場である。ここでは広大な土地にひろがる、中央の建造物、テント、コンテナ、プレハブ小屋などに、多くの個人業者が商店を構え、生鮮食料品、日用品、服飾、時計、玩具などありとあらゆる商品を安い値段で販売している。

マーケットは幹線道路に面していて自動車交通の便は非常に良く、広大な駐車場が整備されており、大型バスやトラックが何台でも駐車することが可能である。長距離バスによる定期的な旅客輸送もあるようだ。私たちは。旧ソ連の隣国モルドバのキシニョフからきているバスを見つけた。バスのそばでは段ボールが山積みにされており、これから積み込まれるのであろう。付近には商品が詰まったたくさんの段ボール箱をトラックやワゴン車に積み込む業者の人の姿を確認することができた。 このマーケットの卸売市場としての商圏が、非常に広いものだということがわかる。

マーケットは幹線道路に面していて自動車交通の便は非常に良く、広大な駐車場が整備されており、大型バスやトラックが何台でも駐車することが可能である。長距離バスによる定期的な旅客輸送もあるようだ。私たちは。旧ソ連の隣国モルドバのキシニョフからきているバスを見つけた。バスのそばでは段ボールが山積みにされており、これから積み込まれるのであろう。付近には商品が詰まったたくさんの段ボール箱をトラックやワゴン車に積み込む業者の人の姿を確認することができた。 このマーケットの卸売市場としての商圏が、非常に広いものだということがわかる。

私たちは、多くの人で賑わうマーケット内を見て回った。マーケット内の通路自体が人がすれ違うのがやっとなほど狭いにも関わらず、どの商店も店からせりだして商品を陳列しているためにますます狭隘に感じた。どの店も積極的に客引きしているということではなく基本的にどの店の主は奥でじっと座り客がくるのを待っている。

私たちは、多くの人で賑わうマーケット内を見て回った。マーケット内の通路自体が人がすれ違うのがやっとなほど狭いにも関わらず、どの商店も店からせりだして商品を陳列しているためにますます狭隘に感じた。どの店も積極的に客引きしているということではなく基本的にどの店の主は奥でじっと座り客がくるのを待っている。

ここで店を構える人々じたいが、著しくグローバル化していて、地元のウクライナ人だけでなく、様々な人種で構成されている。ブラウンさんによると、トルコ系、中国系、カザフ系、パキスタン系などがいるそうだ。私たちが立ち寄った一つの店は、中国系と思われる女性が経営していたが、彼女は流暢なロシア語を話していた。ある商品の段ボールには、中国語の?音が書かれていた。中国のプレゼンスは高く、日本の百円ショップでみられるような中国製品などが大きく浸透していることは間違いない。

ゼミ生が記録写真を撮っていたところ、厳つい私服ガードマンに、写真を撮るなと警告をうけた。この後も数回彼から警告を受けることになるのだが、彼はずっと私たちをマークし続けていたようだ。写真を撮られるとまずいものがあるのは間違いないだろう。密輸品や非売品、窃盗品の販売、違法操業や不法入国の個人業者の黙認といった、後ろ暗いところがあるのかもしれない。

社会主義経済の崩壊に伴い、かつての社会主義の国営商業システムが終焉を迎え、旧ソ連のいたるところに、このような郊外型マーケットが発展してきた。

社会主義経済の崩壊に伴い、かつての社会主義の国営商業システムが終焉を迎え、旧ソ連のいたるところに、このような郊外型マーケットが発展してきた。

小売という面でみれば、この「7kmマーケット」は、現在もかつての社会主義住宅に住むような、比較的貧しいままの人々の需要を満たすためにある。この「7kmマーケット」に隣接して、ウエアハウス型卸・小売店であるMETROが進出しており、これは、「7kmマーケット」とあいまって、この周辺に住む、中低所得者向けの供給拠点を構成している。これに対し、市場経済で成功した新興富裕層などの需要を満たす西欧風の洒落た商店は、私たちが昨日訪れたような、市街地中心部に立地する。市街地中心部には富裕層向け、郊外には中低所得者向けの中心地が形成されるという商業中心地の二重構造は、後に視察したキエフでも観察された。社会主義から市場経済への移行は、所得階層による都市内部の商業中心の明示的な分化をつくりだした。

しかし、このマーケットは、オデッサ市民の需要を満たすためだけにあるのではない。このマーケットの主要な機能は、むしろ卸売市場である。その市場圏は、隣国のモルドバまでをも含みこむ。遠方から商人が来てここで安い商品を仕入れ、各都市で売りさばくのだ。これは、オデッサが、帝政ロシアの時代から歴史的にこの地域の経済活動の中心であったことと決して無関係ではないだろう。

社会主義の崩壊後に国営商業による財の供給システムが消滅したあと、中心地体系が、都市内部においても、都市間においても、大規模に再編されつつあるのを私たちは目の当たりにした。

「7kmマーケット」の視察を終えた私たちは、幹線道路E95を北上し、次の目的地である戦略ミサイル軍博物館へ向かった。片側2車線の立派な道路である。トラックが多いことは、この道路がオデッサとキエフを結ぶ重要な交通路であることを示している。トラックの駐車場や貨物の積み替え場も見られた。しかし、路面の整備はあまり行き届いておらず、所々コンクリートが激しく傷んでいて、私達の車も激しく揺れた。トラックの過積載の規制がなく、道路の傷みが早いのだろう。

左右には、広大な農地が現れた。ウクライナ全土の大部分は古期造山帯で楯状地をなし、広大な平野になっており、黒海に面する海岸地帯では海岸線が大きく内陸に入り込んでいる海岸地形であるリマンが形成される。ここ一帯の土壌は非常に生産力が高い黒土(チェルノゼム chernozem)である。そのため大農法に適しており、この地域では昔から農業が盛んで、世界有数の穀倉地帯をなしている。社会主義経済のもとでは、「ソ連の食糧庫」として、コルホーズやソフホーズによって経営された。

農地を観察すると、一つ一つの耕地区画が非常に広大である。コルホーズ施設の名残と思われる廃墟もいくつか見られた。

私たちが訪れた時期は、ちょうど小麦や野菜の収穫が終わった端境期ということで、作付されている耕地はほとんどなかった。道端では、収穫したスイカやタマネギなどの農産物を販売していた。これは、公式の市場に乗せないで農産物を販売し、個人所得を得ることが許された、ソ連時代の自留地農業の名残りと推察される。このような農作物を吸い上げる新たな商業システムは、未だウクライナでは十分構築されていないのであろう。また、耕作放棄地と見られるようなところも散見された。後述するように、ウクライナの社会主義経済崩壊以後の土地の税制により、このような耕作放棄地は増えているそうだ。

現在この辺りの農地で作付されている作物としては、ソバがある。ソバは、ウクライナでは14世紀ごろアジアから移入され、ドニエプル川流域で栽培されるようになった(『ポーランド・ウクライナ・バルト史』伊藤孝之、井内敏夫、中井和夫編、山川出版)クライナの伝統的な食材であり現在でも。ソバは、少ない肥料で育つので、当時このあたりに住む人々の貴重な炭水化物源であったと思われる。日本のように麺にはせず、ソバ粉を練ってケーキ状にしたり、米粒大にしたりしたものをお粥状にして食べたりする。私たちも、リボフやザポロージャのホテルの朝食で食べた。

これ以外に、ケシ(罌粟)の一種がこの辺で栽培されている、とブラウンさんが耳打ちしてくれた。ケシは阿片の原料となるため、日本では栽培が法律で厳禁されている。流通には地元のマフィアが絡んでいるらしく、それがマフィアの資金源になっているそうだ。真偽は定かではないが、真実だとすれば社会主義経済が崩壊した後に、農業部門でも地下経済が発生している可能性をうかがわせるものであった。このような経済は、むろん公式統計には載らない。さらにブラウンさんは、このあたりに住んでいるのはウズベク人だという。農場労働者として出稼ぎにきているのだろう。旧ソ連の内部では、国際労働力移動が活発であることを窺せる話である。

やがて道路は一車線になった。道は、地形にそって起伏している。平原が河による浸食を受けたためだと思われる。周囲には、あまり建物は多くみられなくなってきた。主に見られたのは、ガソリンスタンド、いくつかの工場、そして農家の集落と廃屋である。ガソリンスタンドには小さな食料店が併設されていて、日本でいうところのSAやPAの機能も併せ持っているようだ。工場は、ブラウンさんによると製糖工場で、社会主義時代から存在したそうだ。原料依存型の農産物加工工場が配置されたということであろう。農村は古い家が多く、新たな農業投資があまり行われていないことが窺える。

オデッサからおよそ150km北上したところで幹線道路をはずれ、東に進路をとった。周囲は相変わらず広大な耕地であるが、集落が近づくにつれ、やや一つあたりの耕地面積が減少したようにも感じられた。道は舗装されていないところも多く、ソ連時代の社会インフラの整備が郊外までは行き届いていないことが観察された。

さらに進んでいくとパブツク(Pobuzke)いう町に入った。非常に小さい町であるものの、引き込み線が延びており、小規模ではあるが穀物の貨車への積み出し施設がみられた。この街では、旧街道に沿って一戸建て住宅が並んで、街村を形成している様子がみてとれた。このような小さな村にも、比較的新しい教会が建ち始めている。

11時頃、私たちは戦略ミサイル軍博物館(Muzey Raketnikh Biys’k Stratehichnoho Priznachennya,)に到着した。私たちはここでガイドのストヤノバ氏(Styanova)と合流し、博物館内を案内してもらうことになった。英語が堪能なこのガイド氏は、事前に予約しすぐ近くの町から来てくれたもので、外国客を受け入れる体制は多少なりとも整っているようである。

今回私たちが訪問した「戦略核ミサイル博物館」は、東西冷戦時代、旧ソ連軍の第43戦略核ミサイル師団の基地であり、当時は西ヨーロッパおよびアメリカを照準に収めたミサイルの発射基地であった。最も多い時で186基もの核ミサイル(主に大陸間弾道弾、ICBM)を有していて、当時のソ連の中でも最大級のものだったそうだ。

ソ連解体時にウクライナは、核保有国としての資格を国際的に認められたのであったが、独立した政府はあえて非核保有の道を選択し、この基地に残存した核ミサイルは、ソ連の後継国であるロシアに移送されて、基地は1994年に閉鎖された。

その後ウクライナ政府は、この基地跡を博物館として整備することを決定し、2001年に開館した。現在は基地の遺構やロケットブースター、戦車の標本、地下ミサイル発射指令室が大々的に展示され、東西冷戦時代のソ連軍基地を、当時の姿ありのままに公開した貴重な施設となっている。

今回私たちが訪問した「戦略核ミサイル博物館」は、東西冷戦時代、旧ソ連軍の第43戦略核ミサイル師団の基地であり、当時は西ヨーロッパおよびアメリカを照準に収めたミサイルの発射基地であった。最も多い時で186基もの核ミサイル(主に大陸間弾道弾、ICBM)を有していて、当時のソ連の中でも最大級のものだったそうだ。

ソ連解体時にウクライナは、核保有国としての資格を国際的に認められたのであったが、独立した政府はあえて非核保有の道を選択し、この基地に残存した核ミサイルは、ソ連の後継国であるロシアに移送されて、基地は1994年に閉鎖された。

その後ウクライナ政府は、この基地跡を博物館として整備することを決定し、2001年に開館した。現在は基地の遺構やロケットブースター、戦車の標本、地下ミサイル発射指令室が大々的に展示され、東西冷戦時代のソ連軍基地を、当時の姿ありのままに公開した貴重な施設となっている。

博物館の看板の横には、近隣のホテルの宣伝看板がたっており、ここが観光資源のひとつとして認識されていることが窺える。ただ、もともと博物館として計画されたものではなく、主要な都市から離れ、広大な畑のど真ん中につくられた基地であるから、交通の便は当然のことながら悪い。また、駐車場の整備や周囲の車道の舗装は進んでおらず、周辺都市からのシャトルバスの運行のようなものもない。 私たちが訪れたのが平日の午前ということかもしれないが、訪問客はあまりおらず、施設は閑散としていた。説明はウクライナ語のみで、大部分の展示物には英語はおろかロシア語表記すらない。この種の博物館がひきつけるはずの国際的な関心からすれば、いささか物足りない。

最初にガイド氏が、この基地に配備されていた大陸間弾道ミサイルや中距離弾道ミサイルの種類について解説してくれた。中でも一番大きいものは、СС-24で、射程が10,000km余り、550ktの威力の核弾頭を10発も積める規模であるそうだ。広島に投下されたリトルボーイは15ktの威力であるから、いかに強大な戦略核兵器がここに配備されていたかがわかる。

ガイド氏はこの基地のかつての姿を模したジオラマを用いていくつかの説明をしてくださった。第43戦略核ミサイル師団には、およそ10,000の兵が詰めていたそうだ。米軍などの西側諸国からの偵察を防ぐために、兵舎やプールなどの施設は擬装され、通路やミサイル司令部は地下に存在した。物資の搬入を最小限におさえるために食料は大部分が自給自足で、足りない部分は周辺住民から徴用していた。基地周囲は800ボルトもの電圧がかかった鉄線で囲まれ、さらにその内側は地雷で埋め尽くされていた。当時のソ連政府が、いかにこのミサイル基地を重要視していたかよくわかる。

最初にガイド氏が、この基地に配備されていた大陸間弾道ミサイルや中距離弾道ミサイルの種類について解説してくれた。中でも一番大きいものは、СС-24で、射程が10,000km余り、550ktの威力の核弾頭を10発も積める規模であるそうだ。広島に投下されたリトルボーイは15ktの威力であるから、いかに強大な戦略核兵器がここに配備されていたかがわかる。

ガイド氏はこの基地のかつての姿を模したジオラマを用いていくつかの説明をしてくださった。第43戦略核ミサイル師団には、およそ10,000の兵が詰めていたそうだ。米軍などの西側諸国からの偵察を防ぐために、兵舎やプールなどの施設は擬装され、通路やミサイル司令部は地下に存在した。物資の搬入を最小限におさえるために食料は大部分が自給自足で、足りない部分は周辺住民から徴用していた。基地周囲は800ボルトもの電圧がかかった鉄線で囲まれ、さらにその内側は地雷で埋め尽くされていた。当時のソ連政府が、いかにこのミサイル基地を重要視していたかよくわかる。

建物内にはいり、私たちは、展示を見ながら、かつての基地内の様子、ここに装備されていたミサイルの種類、そして、後に訪れることになるミサイル指令部の構造についてガイド氏から説明をうけた。ソ連のミサイルは時代が進むにつれて大型化しており、これは初期はミサイル一発につき核弾頭一発であったが、時代が進むにつれ、多弾頭に対応可能なように大型化されていった様子を展示パネルを用いて解説して下さった。

展示は、この基地に関連する機器や、この基地を廃止する際の作業、そしてこの基地が周辺地域にもたらした環境破壊、さらにはこの基地とは無関係な、第二次世界大戦における英雄の肖像やソ連軍の勝利を伝える新聞記事、当時実際に使用していた武器、広島・長崎の核兵器による被害の展示、果ては現在のウクライナ軍の活躍の様子など、多様な内容であった。

この中で特に注目すべきは、まず、ウクライナが核保有国となる道を捨て、アメリカとの共同事業で核をロシアに移送した作業に関する展示である。中央のパネルにはウクライナにかつて存在した各地域の核ミサイル基地から、ロシアに移送するため、いったんパブログラード(Pavlograd)に核ミサイルが移送される様子が写真を用いて図示されていた。パネル上部にはアメリカとウクライナのそれぞれの国旗、国章が大々的に掲げられており、ウクライナとアメリカの共同事業であることが大きく示されていた。までここには、アメリカとの協力関係をアピールして西側諸国との共同作業の成功という成果と、ウクライナが積極的に核兵器拡散の防止に協力的な姿勢であるという国際社会へのメッセージを大々的にアピールしたいウクライナ政府の狙いがあると考えられる。またアメリカ側としても核兵器が拡散するのを防止したいという意図があったのは間違いないだろう。

二つ目はこの基地が周辺地域に環境汚染と健康被害をもたらしたことについての展示である。当時使用された防護服と、ミサイル発射の際の写真があわせて展示されてあった。ミサイルの発射実験の際に推進剤として使われる燃料が周囲を汚染し、周辺住民が深刻な被害をうけたという。ガイド氏によると、90%もの周辺住民が健康被害にあったそうだ。当時は、基地内で何が行われているかなどは、軍事機密上完全に隠蔽されていたはずである。ただ、ソ連がその隠蔽をいいことにウクライナの周辺を勝手汚染していたという事実を、ソ連が崩壊した現在において風化させてはいけないというウクライナ政府の強い意志が感じられた。

第三は、原爆の被害を受けた広島、長崎の悲惨さと原爆被害を、一室を丸ごと使っていて、廃墟と化した広島の市外や被爆者などの写真を用いてかなり詳しく説明されていた。広島と長崎に落とされた原爆の説明と実際の被害について描かれた展示物は、定型的なパネルを用い、説明はウクライナ語ではなくロシア語であった。これとは別に、これ以上の核兵器による被害の拡大を防止し、平和を希求する旨がウクライナ語でかかれたプリントによる展示物が別にあった。これらは、この博物館の他の展示物とは形式が明らかに異っており、広島、長崎の悲惨さを訴えたい平和団体が量産型の展示パネルを寄付し、それに博物館側が資料をいくつか付け加えたものだと考えられる。また、部屋を丸々一つ使用しているとはいえ、その他の装飾などはほとんどなく、博物館としては特に力を入れているとは考えづらく、もらったものをとりあえず掲示しているだけとも考えられる。ただ、この博物館がこの反核兵器の題材に一室を割いていることには、この博物館が核兵器という大量破壊兵器への否定的なメッセージを発信したいという意図があるのは明らかだろう。

館内の展示を終え、私たちは建物の外に出た。そこには、ミサイルのブースターや核爆弾を格納するコンテナが展示してある。数十基以上のミサイルが列をなして整然と並んでいるさまはかなり壮観であった。また、ミサイルを搭載するサターンロケットも見られた。冷戦時には、ここに展示されている以上の核兵器が、ボタン1押しですぐ動く状態で配備されていたということを考えると、身の毛がよだつ思いがする。ただ、ガイド氏によると、ここに展示されている兵器の多くはこの基地にもともとなかったもので、博物館ができた後に移送されたものだそうだ。これは、ここに展示されている戦車も同じで、もともとこの基地にはなかったものだそうだ。来訪者は、オリジナルにできるだけ近い基地の有様を見たいと思うはずだが、展示者の方は、博物館としての体裁を整えたいという安易な発想で展示物をならべているようである。

屋外展示を終えた私たちは、いよいよ、この博物館の目玉である、冷戦時代に実際に使われていたミサイル発射指令室とその関連施設を見学するために、地下へ入っていくこととなった。ここでは、施設の内部を職員であるデミトリさんが案内してくれた。ちなみに、ここで働いている職員は退役軍人であるが、もともとこの基地に所属していた人ではないという。この施設は、退役軍人の再就職場所としての機能も持ち合わせているようである。

屋外にはその他に核ミサイルを輸送する大型トレーラーや、指令部を輸送する専用車、さらには実際のミサイル発射口が展示されてあった。トレーラーはミサイル用のコンテナが搭載された状態で展示されており、運転席には自由に乗ることができた。ミサイル発射口は、発射する際の天蓋が外れた状態で展示されており、発射口の構造やセンサーの様子がよくわかる状態であった。これらの展示は、日本の博物館の展示の仕方とはことなり、柵で囲ってあるようなことはなく、実際に手で触れることができた。このような展示の仕方は多くの人が展示物を身近に感じることができる反面、一般的に保存状態が悪くなってしまう欠点がある。実際、あまり保存状態は良くなかった。

ミサイル発射指令室は、12階層で、深さ約40m、直径約5mの巨大な円筒形をしており、言うなれば地下に埋まった巨大なカプセルである。この形状の発射指揮所は1979年に導入されたそうだ。この型の指揮所が、この基地には5か所あったそうだ。当時は、兵士が6時間交代で当直にあたっていたという。このような形になったのは、防衛上の観点からだ、とガイド氏が説明してくれた。かつては地上に司令部があったのだが、もしこの基地が核攻撃にさらされれば、使用不能となってしまう。そこで、西側から核攻撃されても反撃が可能なように、地下に司令部を移すことになったのだそうだ。

私たちは地下通路を進み、ミサイル指令室へ向かった。通路はじめじめしてカビ臭かった。私たちは二手に分かれて、実際に使われていたエレベーターに乗り込み、ミサイル発射指令室のある地下11階へと向かった。エレベーターは狭く軋んでいて、今にも壊れそうであった。

ミサイルの発射指令室に到着した。司令室は直径5メートルほどで、常に二人の兵士がミサイル発射室詰めており、二人の交代要員が最下層の休憩室にいる状態となっている。ミサイルを発射するときは、兵士二人で発射ロックを解除するキーを同時に回して、そののち発射命令にあわせて発射ボタンを押し、ミサイルを発射する仕組みになっていたそうである。冷戦時代、モスクワからの司令でこのボタンを押すということは、事実上全人類を滅亡の運命に立たせる全地球的な核戦争を現実に意味した。司令室の脇には、ソ連の国旗が格納され、非常時に、国のため、共産主義のために任務を遂行するという使命感が鼓舞されるようになっていた。

次に、私たちは地下12階の兵士の休憩場所も見学した。ここでは交代要員の兵士が仮眠や食事をとるためのスペースで、レンジやテレビもあった。だが、音楽だけは聞けないという。このカプセルには、潜水艦の技術が使われているそうだ。

地下10階より上には、資材の貯蔵庫などが設けられているとのことであるが、ロシアとの協定により、その部分は軍事機密として視察は許されていないとのことであり、私たちも見ることはできなかった。 このほか、この博物館には、オデッサでみたような、第二次世界大戦における対ナチス・ドイツ勝利に関するものや、現在のウクライナ軍の活躍の展示もあった。だが、全体としてみれば、この博物館は、先日オデッサで見学した戦争博物館のような、「栄光あるソ連勝利の歴史」としての戦争展示とは明らかに異なっている。

私たちはその後地上に戻り、ミサイルの種類や実際に発射する訓練を行っている様子を紹介する映像を見た。これはこの基地に装備されていたミサイルだけではなく、旧ソ連がどのようなミサイルを保有していたかということをそれぞれのミサイルの試射の映像を交えながら説明したものであった。旅客列車にカムフラージュした客車の中に核ミサイルを格納し、機関車で牽引して線路を走らせ、ソ連じゅうどこからでも発射できるようにした移動ミサイル装置は、興味深かった。 こうして、博物館を見学後、私たちは戦略核ミサイル博物館を後にした。

核戦略博物館を後にした私たちは、一路ミコライフに向かう。私たちは再びブラウンさんの運転する専用車に乗り込んで12時に出発した。ガイド氏も我々と同乗し、道中のピェルボマイスク(Pervomaisk)で下車して別れた

幹線道路を南下し、三時間ほどの行程である。再び左右に広大な農地がひろがる道を走っていく。 ユジノウクラインスク(Yuhnoukrainsk)で、私たちは、今なお稼働する南ウクライナ原子力発電所(Pivdennoukrains’ka)を間近に見た。白と臙脂色に塗られた建物で、原子炉と思われる建物からは白煙があがっていた。ウクライナではチェルノブイリ原子力発電所での事故があったが、ドイツのように脱原発とはならず、今でも原子力発電所への依存を続けている。発電所の周囲には送電用の多くの高圧線が張り巡らされており、さらにその周りにはセメント工場や農産加工工場が立地していた。それらの労働者の住居と思われる高層の社会主義住宅団地がさらにその周囲に多く存在していた。これらの住居は緑も多く、原発の排熱を利用した暖房用のパイプラインが走り、住環境は整っているように見受けられた。ここには、他の町にあるような、昔ながらの農家はほとんど見られない。社会主義時代の計画経済に基づき、原子力発電所を核としてできた比較的新しい町なのだろう。同じ例は、私たちが後に訪れたチェルノブイリの近くにもみられた。

社会主義住宅が非常に多く見られたのはこの町だけであった。その他の町では、このような地域経済の核となる産業が存在しないため、労働者があまり多くなく、多くの社会主義住宅が立地することがなかったのだろう。 ビロウシフカ(Bilousivka)という町では、比較的大きな食肉加工コンビナートやライ麦の加工工場があった。ただ、総じてこれらの町は昔ながらの農家の住居がほとんどであり、その多くが傷んでいた。 町はあまり平日の昼間だということもあってか人通りもなく静かなようすで、あまり活気は感じられなかった。この町の建物は街の中心部にのみ高層の建物があるのみで周囲の店舗や住宅は平屋のものが多かった。

私たちは途中昼食をとるためにガソリンスタンドに立ち寄った。ここのサンドイッチは冷凍食品であった。商品の仕入れが日本のコンビニのように頻繁ではないので冷凍食品がメインなのだろう。店員はまだレンジの扱いに慣れていないらしく、解凍は中途半端で、もう一度レンジにかけてもらおうとしたら睨まれてしまい、今日の昼食は半分凍ったサンドイッチとなった。飲み物も、コーラやオランジーナなど品ぞろえがよく、ウクライナの田舎のガソリンスタンドにまで欧米諸国の消費財があふれている。

ブラウンさんによると、このガソリンスタンドはロシア系の会社の経営で、扱っているのはロシア産のガソリンらしい。ブラウンさんもこのガソリンを気にいっているらしく、ブラウンさんは「グッドオイル」と言いながらニッコリしていた。消費財では欧米の産品が浸透してきている一方、基礎的な工業製品では旧ソ連の影響がまだまだ強いことがうかがえる。

道の車線が片道一車線から二車線にかわり、しばらくすると再び高層の社会主義住宅団地の景観が目に入ってきた。ミコライフ(Mykolayiv)市街の外縁部に差し掛かったのだ。ここの社会主義住宅は、ブレジネフ時代のものと見られる高層のものも多く、70年代から80年代に大きく郊外が発展したのだろう。ここにも、オデッサ郊外で見られたドイツ系商業資本の「METRO」が進出している。ちなみに、「METRO」は、ドイツの老舗百貨店カウフホーフ系列にありながら、東アジアでは中国にも進出しており、移行経済諸国のビジネスチャンスをいち早く確保するアグレッシブな多国籍的店舗展開で注目される。

道の車線が片道一車線から二車線にかわり、しばらくすると再び高層の社会主義住宅団地の景観が目に入ってきた。ミコライフ(Mykolayiv)市街の外縁部に差し掛かったのだ。ここの社会主義住宅は、ブレジネフ時代のものと見られる高層のものも多く、70年代から80年代に大きく郊外が発展したのだろう。ここにも、オデッサ郊外で見られたドイツ系商業資本の「METRO」が進出している。ちなみに、「METRO」は、ドイツの老舗百貨店カウフホーフ系列にありながら、東アジアでは中国にも進出しており、移行経済諸国のビジネスチャンスをいち早く確保するアグレッシブな多国籍的店舗展開で注目される。

ミコライフは南ブーフ(Yujino Bukh)川沿いの町である。陸揚げ用のクレーンが数基見られ、河を用いて内陸に遡る海運もある程度重要なポジションを占めていることがわかる。また造船用のクレーンも見られ、ソ連時代に造船業が発展した都市であることが観察された。 河を越えるとミコライフ市街の中心部となる。街並みはオデッサと似ているところがあり、アールヌーボー風の歴史的な中層の建物が見られる。ただオデッサと明確に異なるのは、町の中心部でも多くの社会主義住宅が見られるところである。

私たちは町なかで興味深いものを発見した。共産党をモチーフとしたレストランである。低階層の建物を真っ赤に塗装し、壁面にかつてのソ連の領土の地図、星のマーク、そしてСССРの文字とあからさまである。客の入り具合などは確認できなかったが、町の比較的中央部にこのような店が存在し続けられるということは、この都市に、この種のテーマレストランに対する一定の需要があることを示している。ソ連から独立し、市場経済を導入した後でも、かつてのソ連の共産主義時代にシンパシーを感じるミコライフ住民の存在が窺えた。

ここで私たちは、今日訪問する農業企業ブラダムのマネージャー兼通訳であるユリアさんと合流して、今日の最後の巡検場所である農業企業、ブラダム社に向かった。

ミコライフ市街地から住宅地を抜け、車で10分程移動した郊外に、ブラダム(Vladam)の社屋はあった。私たちは本日、ウクライナの黒土地帯を車で走り抜け、ソ連時代のコルホーズやソホーズが崩壊したあと荒廃がすすむ農村の建物、放棄された農地を多数目の当たりにしてきた。しかし、市場経済化が進む中で、ウクライナの農村にも、チャレンジングな農業ビジネスが生まれつつある。私たちが訪問するブラダム社は、野菜の生産、梱包、加工、輸送を行う、こうした新しい農業企業のひとつである。

ブラダム社が生産している野菜は、キャベツ、タマネギ、ニンジン、トマト、ブドウ等多岐にわたり、一部はジュースとして加工している。この企業では常に200人前後の労働者が働いる。

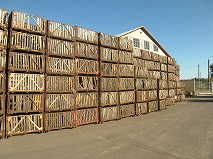

周囲は耕作地となっており、社屋の外見は農地に立地する工場といった具合である。数百メートル四方の敷地に倉庫、加工所、事務棟が建っていて、その他は駐車場や野菜の置き場所になっている。後で経営者の方に聞いたのだが、ここはかつて、国営の機械工場だったそうで、それが撤退した後を改修して本社兼農産物加工工場にしたのだそうだ。

ブラダム社が生産している野菜は、キャベツ、タマネギ、ニンジン、トマト、ブドウ等多岐にわたり、一部はジュースとして加工している。この企業では常に200人前後の労働者が働いる。

周囲は耕作地となっており、社屋の外見は農地に立地する工場といった具合である。数百メートル四方の敷地に倉庫、加工所、事務棟が建っていて、その他は駐車場や野菜の置き場所になっている。後で経営者の方に聞いたのだが、ここはかつて、国営の機械工場だったそうで、それが撤退した後を改修して本社兼農産物加工工場にしたのだそうだ。

私たちが到着した時は、野菜をいれた木製のコンテナが山積みになっており、それらを作業員がフォークリフトや手作業でトラックに積み込む作業に忙しく動きまわっていた。野菜のまわりは、匂いにつられたのか大量のハエが飛び回っており、衛生状況はあまり良いとは言えない。 私たちは最初に、倉庫に案内された。広さは数十メートル四方であった。これから収穫する野菜を保管する間近であるため、倉庫内はがらんとして、ほとんど物が入っていなかった。

私たちは事務棟へ案内され、経営者であるクラフチューク(Kravchuk)さんにお話をうかがうこととなった。クラフチュークさんは、社会主義時代にはコルホーズなどで労働者として働いた経験はなく、「独立農家」であったという。独立農家というのは、おそらく自留地を中心に経営していた農家のことであろう。もともとクラフチュークさん自身は8haしか農地をもっていなかったが、ソ連から独立し、市場経済化したのを機に起業し、今では350haもの農場を経営するようになっている。増やした土地は、開墾したり他の農家から買い上げたり借り上げたりして獲得したものだそうだ。現在は3割が自分で所有、残り7割が借りている。市場主義経済に移行して以後、土地の税制改革により、生産を続ける農家は、ドル計算で1haあたりおよそ150米ドルも政府におさめなくてはならず、かなりの農家が農地を維持できず耕作を放棄してしまった。このような人たちは他の農家に土地を売ったり貸したりして、自らは農場の期間労働者になる人も多いそうだ。私たちが道中で見かけた放棄地もこの類のものだろう。意欲のある農家(あるいは企業)が拡大する一方、意欲や手段を持たない農家は土地を手放すしかないという格差の拡大が確実に起きている。資本主義化により農業の経営形態が大きく変化しているのである。

クラフチュークさんは、私たちのインタビューを受けている最中も、盛んにビジネスパートナーと電話で連絡を取っていた。かなりビジネスに敏感な人であることが窺える。製品の出荷先としては、主にウクライナ国内の市場向けであるが、一部をアメリカやヨーロッパ諸国に輸出しているということであった。ヨーロッパへは陸路で、そしてアメリカへは海上輸送するのだという。一度だけある日本企業にビートを出荷したことがあったそうだが、輸送費がかかる割には輸送量が少なかったらしく、一回で取引をやめてしまったそうだ。

クラフチュークさんは、私たちのインタビューを受けている最中も、盛んにビジネスパートナーと電話で連絡を取っていた。かなりビジネスに敏感な人であることが窺える。製品の出荷先としては、主にウクライナ国内の市場向けであるが、一部をアメリカやヨーロッパ諸国に輸出しているということであった。ヨーロッパへは陸路で、そしてアメリカへは海上輸送するのだという。一度だけある日本企業にビートを出荷したことがあったそうだが、輸送費がかかる割には輸送量が少なかったらしく、一回で取引をやめてしまったそうだ。

話を聞いている間、私たちは、実際に農場で作った野菜ジュースをごちそうになった。トマトジュース、ニンジンジュース、カボチャジュースと非常に種類が豊富で、そして新鮮でおいしかった。そのことを伝えると、気を良くしたのか、巨大な3L入りガラス瓶のジュースを6本も私たちにお土産に持たせてくれた。思いがけないお土産に感謝しつつ、私たちはクラフチュークさんにお礼を言い、次の視察場である農場へ向かうこととなった。

ブラダムの社屋から車で15分程北に移動したところに、農場がある。ブラダムが所有している350haの農場のうち、30haはブドウ農場であり、残りが今回私たちが視察した野菜農場である。広大な畑は樹林によって区画が仕切られていて、はるか向こう側に、境界と見られる樹林の列があった。畑のわきには、農機具倉庫と思われる建物がならび、畑にはビニールハウスもみられた。 車から降りて、私たちは野菜畑に向かった。ちょうど収穫が終わったところだったようで、畑の上には袋詰めされたタマネギが積み上げられていた。ある一角にはレタスが植わっており、そろそろ収穫のときを迎えようとしていた。もう本日の農作業は終わってしまった後のようで、従業員の姿は農場に見られなかった。野菜運搬用のトレーラーが多く駐車しており、かなり大がかりな市場への販売を行っていることがわかる。この農場は幹線道路に面しており、商品の輸送において、非常に好立地である。

ここで私たちは、農場のチーフマネージャーであるアダモビッチさんより、農場の詳細についてお話をうかがうことができた。ウクライナの冬は厳しいため、冬に作付することができず、春夏秋での生産となる。一年で二回作付けを行う「二毛作」を行っており、春にキャベツとジャガイモ、夏にタマネギが基本のサイクルである。この農場の生産量は、1haあたり、ジャガイモが30t、キャベツが80t、タマネギが60tだそうで、非常に生産力が高いことがわかる。ちなみに、日本の場合、農水省のホームページ(http://www.jrt.gr.jp/mini/data_index.html)によると、全国平均で 1haあたりのジャガイモの収量は20tである。黒土の生産力の高さを実感できる数字だ。ただ、全く施肥をしていないわけではなく、化学肥料をかなり使っているそうだ。

ここで私たちは、農場のチーフマネージャーであるアダモビッチさんより、農場の詳細についてお話をうかがうことができた。ウクライナの冬は厳しいため、冬に作付することができず、春夏秋での生産となる。一年で二回作付けを行う「二毛作」を行っており、春にキャベツとジャガイモ、夏にタマネギが基本のサイクルである。この農場の生産量は、1haあたり、ジャガイモが30t、キャベツが80t、タマネギが60tだそうで、非常に生産力が高いことがわかる。ちなみに、日本の場合、農水省のホームページ(http://www.jrt.gr.jp/mini/data_index.html)によると、全国平均で 1haあたりのジャガイモの収量は20tである。黒土の生産力の高さを実感できる数字だ。ただ、全く施肥をしていないわけではなく、化学肥料をかなり使っているそうだ。

畑にならぶビニールハウスの中を見せていただくと、レタスの苗が列をなして植えられていた。新しい苗床技術を用いた、集約的で生産性の高い農業を行っていることが窺える。 この農場で使われている農業機械は古いものから新しいものまでさまざまである。灰色に塗られたいかにも社会主義時代の遺物と思われるようなものもあった。現在使われている比較的新型のトラクターは、ベラルーシ製である。かつてのソ連域内における社会主義経済の分業体制が、市場経済化された今でも強く残っていることが窺える。欧米製の農業機械も導入されており、特に散水機はドイツ製だった。アダモビッチさんによると、やはり同じ機械でも欧米製の性能のほうが上回っているそうで、次第に西欧の機械に置き換わるのではないかと話していた。

最後に私たちは記念に黒土をひとかけらお土産に持ってかえることにした。黒土は実際に手にとって見ると湿り気があって、重かった。私たちはアダモビッチさんとガイド氏にお礼を言って、農場をあとにした。

ブラダムの農場を後にした私たちは、今日の宿泊地であるシンフェロポリへ、一路専用車で向かった。およそ220kmの長距離ドライブである。幹線道路E97を南東に進みシンフェロポリへ進路をとる。 幹線道路のわきには、午前中に見たのと同じく、何人もの人が農場でとれた野菜を道端に野積みにして販売していた。 道路は片側一車線、所により二車線である。このような幹線道路では、しばしば道のわきに小さな飲食店のプレハブ小屋や、出店が集合したものを見かけた。おそらく長距離トラックの運転手の休憩を見込んだ商売を行っているのだろう。実際に多くのトラックが駐車しており、運転手達が休憩や食事をしていた。市場経済の導入による物流の活発化が、個人商業への新たなビジネスチャンスを生んだ結果であるともいえる。

本日のホテルがあるシンフェロポリは、ウクライナのクリミア自治共和国内に存在する。クリミア自治共和国はクリミア半島のほとんどを占める、ウクライナ国内の自治共和国である。ここはもともとタタール人を始めとするムスリムが多かったこともあり、帝政ロシア時代からロシア人の植民による同化政策がおこなわれてきた。そのため、この地域はウクライナ国内で特にロシア人が多い地域になっており、6割近くがロシア人となっている。このような背景から、この地域は今まで私たちが視察してきたウクライナとは文化が根本的に異なるのである。このことを私たちは翌日目の当たりにすることになる。

途中車窓からドニエプル川を渡ったことが確認された。この大河をわたってほどなくして私たちはクリミア自治共和国の境界を越えた。 私たちが、クリミア自治共和国の中心都市、シンフェロポリのホテルへ到着したのは、0時を回ったあたりであった。運転手のブラウンさんにこの二日間のお礼を言い別れた。彼はこれからすぐに休みなしに車を運転してオデッサに帰るそうだ。旧ソ連における旅行業界は、社会主義経済崩壊後、市場経済が導入され、利益追求のためにいっそう労働条件が厳しくなる一方、今まであった労働福祉は失われるという現状が発生している。このことは今後労働問題として取り上げられることだろう。

原発そばのガソリンスタンドで昼食をとって以来、私たちは何も食べていないので、ホテルのカフェで各々おそい夕食をとることとなった。メニューはロシア語でしか書いていない。だが、幸いにも隣のテーブルに座っていた別の客の助けもあり、なんとか注文することができた。その方は、自らがアエロフロートのパイロットであると自己紹介してくれた。パイロットが宿泊していることから、このホテルが一定のグレードを持つホテルだとわかる。 私たちは遅い夕食を終えると、各自の部屋に戻り、床に就いた。