オークランド市街中心地は水辺から実に近い。このことから「帆の都(City of Sails)」と呼ばれ親しまれている。宿泊したホテルのあるエミリー・プレイス(Emily Place)から歩いて10分もするとキー通り(Quay Street)に入り、コンテナを荷扱いするクレーンが視界に入ってきた。ワイテマタ港だ。

オークランド市街中心地は水辺から実に近い。このことから「帆の都(City of Sails)」と呼ばれ親しまれている。宿泊したホテルのあるエミリー・プレイス(Emily Place)から歩いて10分もするとキー通り(Quay Street)に入り、コンテナを荷扱いするクレーンが視界に入ってきた。ワイテマタ港だ。

8月下旬、冬のオークランドの朝は、摂氏10度前後と肌寒い。曇空の下、初日のオークランド市内巡検で行く時間を取れなかったニュージーランドの主要港、ワイテマタ港(Waitemata Harbour)方面の視察に足を向けた。

オークランド市街中心地は水辺から実に近い。このことから「帆の都(City of Sails)」と呼ばれ親しまれている。宿泊したホテルのあるエミリー・プレイス(Emily Place)から歩いて10分もするとキー通り(Quay Street)に入り、コンテナを荷扱いするクレーンが視界に入ってきた。ワイテマタ港だ。

オークランド市街中心地は水辺から実に近い。このことから「帆の都(City of Sails)」と呼ばれ親しまれている。宿泊したホテルのあるエミリー・プレイス(Emily Place)から歩いて10分もするとキー通り(Quay Street)に入り、コンテナを荷扱いするクレーンが視界に入ってきた。ワイテマタ港だ。

キー通りから見える範囲でクレーンは全部で7基あり、側には荷出し中のコンテナ船が一船停泊していた。付近一帯は、コンテナと自動車がおおっていた。ジェトロ世界貿易報告(2010年)によると、ニュージーランドは輸送用機器輸出国でないので、眼前の自動車は輸入されてきたものだろう。港の領域は約180平方mとそう広大なものではないことも合わせると、この港はニュージーランド自身の需要を満たすものであって、国際的ハブ港としては機能していないと考えられる。

港周辺では、古きオークランドの姿も確認できた。港の横に伸びるキー通りに面した三階建てレンガビルには「1898 The Northern Steam Ship Company」と刻まれており、1898年までには湾干拓がここまで進んでいたことがわかる。逆にキー通りは現在も海岸沿いであることを考えると、英植民地政府による干拓事業は19世紀末頃には完結したこともわかる。

港周辺では、古きオークランドの姿も確認できた。港の横に伸びるキー通りに面した三階建てレンガビルには「1898 The Northern Steam Ship Company」と刻まれており、1898年までには湾干拓がここまで進んでいたことがわかる。逆にキー通りは現在も海岸沿いであることを考えると、英植民地政府による干拓事業は19世紀末頃には完結したこともわかる。

港からキー通りへと続く通路には、貨物列車が通ったであろう線路跡が残っていた。荷出しされた貨物がキー通りを通って町の中へ運搬されていたことが伺える。キー通りから一ブロック奥のカスタム通り(Custom Street 税関通り)にも古い石造りビルが存在しており、その名のとおり、この道には税関のビルがあった。英植民地時代には、海運が中心的な貿易手段であったから、港周辺のこのキー通りからカスタム通り一帯は、英植民地時代に、オークランドのビジネスの拠点であり、また植民地を本国と結びつけるハブであったと考えられる。

港からキー通りへと続く通路には、貨物列車が通ったであろう線路跡が残っていた。荷出しされた貨物がキー通りを通って町の中へ運搬されていたことが伺える。キー通りから一ブロック奥のカスタム通り(Custom Street 税関通り)にも古い石造りビルが存在しており、その名のとおり、この道には税関のビルがあった。英植民地時代には、海運が中心的な貿易手段であったから、港周辺のこのキー通りからカスタム通り一帯は、英植民地時代に、オークランドのビジネスの拠点であり、また植民地を本国と結びつけるハブであったと考えられる。

海沿いの歴史的な都市景観に植民地時代の経済の面影を学んだ私たちは、丘を登ってオークランド大学に着いた。オークランド大学は、市街地に立地するニュージーランド最高峰の大学だ。一橋大学とも交流協定があり、敷地内では留学生と思われる学生も数多く歩いていた。学内は庭の手入れが行き届いていて、植民地時代の総督府の建物や時計塔など、観光地化しているところも一部あった。

海沿いの歴史的な都市景観に植民地時代の経済の面影を学んだ私たちは、丘を登ってオークランド大学に着いた。オークランド大学は、市街地に立地するニュージーランド最高峰の大学だ。一橋大学とも交流協定があり、敷地内では留学生と思われる学生も数多く歩いていた。学内は庭の手入れが行き届いていて、植民地時代の総督府の建物や時計塔など、観光地化しているところも一部あった。

午前中は、2本のセミナーが予定されている。私たちはまず、オークランド大学環境学部(Department of Environment)に向かい、ハーヴェイ・ブルックス氏(Harvey Brookes)のプレゼンテーションを受講した。氏はオークランド市の経済発展担当グループマネジャーであリ、「経済発展-高い目標を達成する」(Economic Development-Achieving the Big Goal)というテーマで、私たちにお話し頂いた。

午前中は、2本のセミナーが予定されている。私たちはまず、オークランド大学環境学部(Department of Environment)に向かい、ハーヴェイ・ブルックス氏(Harvey Brookes)のプレゼンテーションを受講した。氏はオークランド市の経済発展担当グループマネジャーであリ、「経済発展-高い目標を達成する」(Economic Development-Achieving the Big Goal)というテーマで、私たちにお話し頂いた。

ブルックス氏は、経済発展が生活水準の上昇の鍵であることを前提にして、オークランドが発展する上で、その都市インフラの不足(世界都市の中で46位)と一人あたりGDPの低さ(同84位)が問題であると指摘し、このことを隣国オーストラリアとニュージーランドを比較して説明した。

1970年頃には同程度だった両国の実質GDPや一人あたりGNIが、両者とも現在は20%程ニュージーランドが低くなリ、さらにニュージーランドは2%労働集約的でありながらGDP比での資本集積が6%低いのである。(上グラフ参照:クリックで拡大)

そこで、2025年までに一人あたりGDPでオーストラリアに追いつき、輸出をGDP比40%まで引き上げるというニュージーランド政府の目標とは別に、ブルックス氏たちは、30年以内にオークランドの一人あたりGDPの世界都市トップテン入りを果たすという、市独自の大胆な目標を立てた。

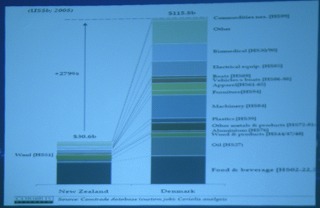

この目標の実現可能性について、ブルックス氏はニュージーランドと同程度の人口を持ち、ニュージーランドと同様の農業国であるデンマークと比較して説明した。両者の一人あたりGDPは1970年代は変わらなかったのに、現在は37%もの差がついている。この原因を探って、発展戦略への手掛かりを求めるというわけである。

この原因は、デンマークが額にしてニュージーランドと同規模の農業を維持しつつ、高付加価値をもたらす輸出製造業の規模を飛躍的に上昇させたことがある。これに対しニュージーランドでは、農業部門においてデンマークに比べて28%程度の農業加工品しか輸出していないことが、GDPの低い原因としてあげられた。

この原因は、デンマークが額にしてニュージーランドと同規模の農業を維持しつつ、高付加価値をもたらす輸出製造業の規模を飛躍的に上昇させたことがある。これに対しニュージーランドでは、農業部門においてデンマークに比べて28%程度の農業加工品しか輸出していないことが、GDPの低い原因としてあげられた。

以上を鑑みて、ニュージーランドの経済生産性を上げるためには、経済活動と労働力をオークランドに集中させて規模の経済を享受させ、小さい国内市場という制約を打ち破るため輸出を増やすことが重要とした。そして市長のビジョンとして練った5つの優先的な発展戦略を示してくださった。

一つ目は、ビジネスに優しい都市になることである。具体的には規制緩和を進めることである。これはビジネスのスピードを上げ、コストを下げる。さらに、経済的に機能する都市インフラの整備である。拡充する対象は公私の交通機関、ブロードバンド回線、水道そして電気を挙げた。

二つ目は、オークランドをアジア太平洋地域の「イノベーションハブ」にすることである。イノベーションを都市の差別化を図るために不可欠な部分ととらえ、ICT(通信技術)の拡充によって、知識をデジタル化して輸出するような、農業よりスマートてハイテク都市を目指すとした。

三つ目は、大学の規模拡大である。ニュージーランドに9つある大学のうち、5つを統合して世界規模の大学を設けてイノベーション都市の中心に据えようと考えている。氏に「規模が全て(scale is everything)」と言わしめるように、オークランドは、教育においても規模の利益の現出を目指していた。

四つ目は、労働力の高度化である。オークランドに住む多くの人に、仕事をする上での十分な読み書き話しの基本的能力が備わっていない現状がある。そのような人々は労働力人口の実に40%に上るという。公的教育システムから抜けてしまう人が多いようだ。特にマオリや太平洋諸島出身の人々に対する公教育の手当てを強化しなければならないと考えているようだ。

最後は、オークランドを活気に満ちるクリエイティブな都市にすることである。人々の記憶にオークランドを残すには、ただ経済的に成功するだけではなく美しい街並み、交通システム、若々しい文化などが必要であるとした。そのために、オークランド市は中心市街地(CBD)に、知的集約度が高い業務地・高級住宅地・都市アメニティの機能を整備することに努める。旅行者が訪れるのはCBDであるし、都市集積を実現するには、これら諸機能が都心に集まっていることが望ましい。実際にオークランドは、港湾地区のジェントリフィケーションによって、IT業務とハイクラスなマンションから成るバイアダクト・ハーバー(Viaduct Harbour)とウオーターフロント、そして都心と郊外を結ぶ都市高速鉄道をすでに整備した。

以上の戦略を聞き、私たちにはまず、これが、1980年代後半からニュージーランドですすめられてきたネオリベラリズム政策に反して、民間よりむしろ行政主導の経済発展戦略ではないかと映った。都市インフラの行政による拡充整備や公的教育の強化は、ネオリベラリズム政策への反省を伴わなければできない。あるいは、オークランドが、ネオリベラリズムの競争戦略を追求しようとして、かえって政府の介入が一層必要となるジレンマに入り込んでいるとも映る。

そこで、これはネオリベラリズム政策からの転換を意味するのか、と質問してみたところ、次第にではあるが変化してきている、とブルックス氏は答えた。実際、かつてネオリベラル政策を断行してきた中央政府は、オークランド市にNZ$800億もの資金を割り当てて、市に上記の5ビジョンの実施を許可している。

氏は、成長を妨げる問題点として、ニュージーランドの人々が現状にある程度満足している点を指摘した。輸出を増やさなくてはならないと主張しても、政治家の中でさえ首をかしげる人がいる、と不満げである。ビジネスマンも持ち家を持ち、高級車を所有してある程度の生活を送れればそれでいいと考え、ハングリー精神に欠けるそうだ。つまり、ネオリベラリズムな社会を実現するのに必要な競争マインドが、個々人の間にはまだ不十分という判断である。これは日本にも通じる根深い問題である。

すなわち、ニュージーランドのネオリベラリズムの現段階は、ネオリベラルな市場競争はさらに推進しようとするものの、全てを市場の「見えざる手」に委ねるのではなく、必要な部面には政府が政策的・財政的にすすんで介入して、競争優位とそれを支えるインフラを整備する政策を推進し、都市間競争や経済成長の促進を図るという、「管理されたネオリベラリズム」への転換ということになる。

もっとも、述べられた都市の競争戦略の内容を検討すると、上記の5ヴィジョンは、余りにもありきたりの論点であるように感じる。他の都市がすでに実践しているようなことを真似して同様に行なっても、それは他都市と同じ競争ラインに乗るだけで、脱落は防げるかもしれないが、オークランドが他の都市から抜きんでるような競争優位の確立には働かない。他の都市が真似できない、オークランドに独創的な強みを見つけ出し、それを洗練させる必要があるが、そのような戦略的方向性はあまり感じられなかった。

一時間に渡ってプレゼンテーションと質疑応答を終え、私たちはオークランド大学ビジネススクールの建物に移動して、お昼を前に一息ついた。二日目に、ニュージーランドで初めてのレクチャーを受け、英語によるプレゼンと質疑応答に食らいつこうと奮闘した朝であった。

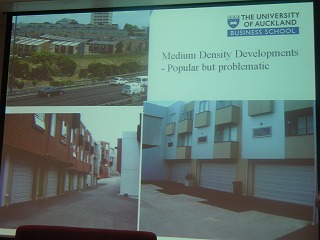

次に私たちは、2つ目のセミナーへと向かった。ビジネススクールの建物の上階の見晴らしの良い会議室にて、ラリー・マーフィー教授(Professor Larry Murphy)が私たちを出迎えてくれた。教授は不動産研究(Property Studies)が専門で、「スーパー都市オークランド-持続可能かつ競争力ある都市というジレンマを作っている諸主体、課題そして野望(Auckland Super-city: Agency, Agendas and Aspirations shaping the sustainable/competitive city dilemma)」というテーマでお話いただいた。

次に私たちは、2つ目のセミナーへと向かった。ビジネススクールの建物の上階の見晴らしの良い会議室にて、ラリー・マーフィー教授(Professor Larry Murphy)が私たちを出迎えてくれた。教授は不動産研究(Property Studies)が専門で、「スーパー都市オークランド-持続可能かつ競争力ある都市というジレンマを作っている諸主体、課題そして野望(Auckland Super-city: Agency, Agendas and Aspirations shaping the sustainable/competitive city dilemma)」というテーマでお話いただいた。

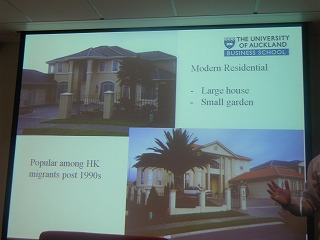

前半はオークランドの不動産事情についての話であった。 冒頭で、オークランド周辺のさまざまな様式の住宅の画像を映して、白人と異なる、香港系、そしてインド系移民が好む種類の住宅建築様式について説明した。

ニュージーランドの英系白人は、伝統的形式を守った小型の住居を好む。これらは、ポンゾンビー(Ponsonby)のような、オークランドの伝統的な住宅地区に見られる。

ニュージーランドの英系白人は、伝統的形式を守った小型の住居を好む。これらは、ポンゾンビー(Ponsonby)のような、オークランドの伝統的な住宅地区に見られる。

これに対して、中国系・インド系の移民は、より大型の住居を建てる傾向にある。これらの住居は「モンスターハウス」と呼ばれ、パーネル(Parnel)地区のような、比較的新しい郊外に見られるようだ。この様式は、イギリス様式が保安上の理由で敷地の入口と玄関は直線上につなげないのに対して、風水に関連して入口と玄関が直線につながっている特色があるという。私たちは、翌日の郊外の巡検で、様々な住居を見る機会に恵まれたので、翌日の写真を参照いただきたい。

これに対して、中国系・インド系の移民は、より大型の住居を建てる傾向にある。これらの住居は「モンスターハウス」と呼ばれ、パーネル(Parnel)地区のような、比較的新しい郊外に見られるようだ。この様式は、イギリス様式が保安上の理由で敷地の入口と玄関は直線上につなげないのに対して、風水に関連して入口と玄関が直線につながっている特色があるという。私たちは、翌日の郊外の巡検で、様々な住居を見る機会に恵まれたので、翌日の写真を参照いただきたい。

( 8月26日:オークランド郊外の住宅について)

オークランドの商業オフィス開発は80年代にバブルを迎えた。ニュージーランドがネオリペラリズムに傾注して、投機的投資が一般的になっていたことがその背景にある。その背景には、株式市場の高騰があった。上昇する賃料がオフィスの資産価値を押しあげ、投機的開発をよんだ。しかし、87年にバブルは弾け、一等オフィスの賃料は下がり、二等物件のオフィスの余剰が生まれた。

アパートとマンションは、1991年に1,404件だったのが、2001年には8,295件まで増えた。この間の傾向としては、オフィスだった物件に余剰が生まれたため、アパートとマンションに変えられて利用された点がある。また、オークランドの海岸線には高級マンションを、中心市街地には主に留学生向けの学生用の低料金アパートを建設するなど、目的別場所別に開発が進んだことである。前記のバイアダクト・ハーバー区域は高級マンションが集合して、洗練された雰囲気を出す一帯に変貌した。学内には多数の留学生が歩いている姿が見られたから、留学生向け低料金アパートの資産市場には、ニュージーランドが英語国で、多くの留学生を世界各地から集めていることが少なくない影響を与えていると考えられる。

以上のように、バブルによって新築物件の建造が相次いだため、開発する都市空間をめぐる競争が激化した。その結果、小規模アパートの大きさは15㎡にまで縮小した。また、投資家と近隣コミュニティーとの間で摩擦が生じた。建物同士が隣接するので窓から景色が見えなくなった建物が増えたり、ビル乱立に対して反対運動が起きたりした。

以上のように、バブルによって新築物件の建造が相次いだため、開発する都市空間をめぐる競争が激化した。その結果、小規模アパートの大きさは15㎡にまで縮小した。また、投資家と近隣コミュニティーとの間で摩擦が生じた。建物同士が隣接するので窓から景色が見えなくなった建物が増えたり、ビル乱立に対して反対運動が起きたりした。

続いてマーフィー教授は、オークランド街作りが決して一枚岩で動いているわけではないことを説明した。つまり、オークランドで中央政府、地方自治体そして地域コミュニティーの三者が、それぞれ異なる動きをしているのである。

まず中央政府について、90年代はネオリベラリズムの発想に従い、市場に従ってオークランドが形作れられればいいと考えていた。しかし2000年代前半になると、教授が「オークランドダイナミズム」と称するヒトの動きを捉えて、政府がより強くイニシアティブを発揮し、経済的に効率的に街をつくるという発想に変わった。

「オークランドダイナミズム」とは、次のようなヒトの大きな動きを総称している。

・2000年代には、毎日50人以上の人がオークランドに引越して来る

・オークランドは、150を超える民族の家となる

・オークランド市街地はオークランド市の30%たらずであるが、90%の人口が集中する

・オークランドが周辺市町村を取り込んで、8000人を新規雇用する

2000年代後半からは、オークランドは復興が必要と考え、オークランドのガバナンスに関する国家委員会(The Royal Commission on Auckland Governance)が政府によって07年に設立され、町が自由に作れなくなる問題に対処しようとしている。

政府代表ジョン・キー首相(John Key, Prime Minister)と地方自治省ロンドニー・ハイド大臣(Rondney Hide, Minister for Local Goverment)は、オークランド街作りに関して、競争優位や経済効率性そして連結性を重視し、オークランドはこれらの点で十分にパフォーマンスを発揮していないと考えている。

一方、地域コミュニティー代表として、レン・ブラウン市長(Len Brown, Mayor of Auckland)は、オークランドがヒトの住みやすい場所(livable city)であることを重視している。オークランドは、都市生活の質 (QOL)に関する世界都市ランキングで、すでに第4位と評価されている。

ブラウンは「解き放たれたオークランド(Aukland Unleashed)」を謳い、以下について所見を明かにするとしている。

・社会的、経済的、文化的そして環境的なオークランドの長期目標

・ニュージーランドにおけるオークランドの役割

・土地利用様式

・インフラ

・環境またレクリエーションの観点から重要な場所

・どのようにオークランドが発展するのか

・政治、優先課題

ここでも、先のプレゼンテーションでもあったように、インフラ拡充等、際限のないネオリベラリズムの自由放任から、政府の介入へと揺り戻す動きが見られた。

プレゼンテーションを終えると教授は、学生の集まる食堂に案内してくださった。学食はフードコートになっていて、多種多様なエスニック料理が出されている。その多彩さに驚きながら、私たちはケバブを味わった。ただし、食事をしている学生たちは、国際的にあまり交じり合うことなく、皆同じような国籍でグループになっている場合が多いのが気になった。英系白人は、現地人と交わりにくい気質なのだろうか。あるいは、留学生たちが内向き志向なのだろうか。

ランチを手早く済ませ、私たちは、ニュージーランドの産業立地についての講義が待つ教室に向かった。

プレゼンテーションを終えると教授は、学生の集まる食堂に案内してくださった。学食はフードコートになっていて、多種多様なエスニック料理が出されている。その多彩さに驚きながら、私たちはケバブを味わった。ただし、食事をしている学生たちは、国際的にあまり交じり合うことなく、皆同じような国籍でグループになっている場合が多いのが気になった。英系白人は、現地人と交わりにくい気質なのだろうか。あるいは、留学生たちが内向き志向なのだろうか。

ランチを手早く済ませ、私たちは、ニュージーランドの産業立地についての講義が待つ教室に向かった。

午後には、オークランド大学で、ニュージーランドの大学生に交じって授業を受けた。 ヘイワード教授(Dr. David Hayward)による国際経済地理学(“Manufacturing in a trade liberalizing environment”)の授業(GEOG302)であった。ヘイワード教授は、経済地理学、社会科学調査に関する分野を専攻している。現代経済を理解し、地域とコミュニティーにおける経済の根源を理解することに焦点をあてる。著書に、“International Trade and Regional Economies”などがある。(Dr.David Hayward )

午後には、オークランド大学で、ニュージーランドの大学生に交じって授業を受けた。 ヘイワード教授(Dr. David Hayward)による国際経済地理学(“Manufacturing in a trade liberalizing environment”)の授業(GEOG302)であった。ヘイワード教授は、経済地理学、社会科学調査に関する分野を専攻している。現代経済を理解し、地域とコミュニティーにおける経済の根源を理解することに焦点をあてる。著書に、“International Trade and Regional Economies”などがある。(Dr.David Hayward )

授業の内容は、自由貿易に関する経済理論の基礎と、貿易自由化によってニュージーランド国内の自動車産業がどのように変化したかというものであり、ネオリベラリズムの貿易自由化政策が産業立地にどのような影響を与えるのかという、今回の私たちが巡検で考察するテーマの、格好の導入となった。 教授は、パワーポイントを用いて15名ほどの大学生に向けて講義をしていたが、授業中に学生が自由に意見や質問を発言しており、大教室講義であっても学生が積極的に授業に参加する、海外の大学の様子を間近に見ることができた。

まず授業では、以上のような国際経済学における自由貿易の基礎的な事項が説明された。 『「貿易政策」とは「障害」の婉曲である。(‘Trade Policy’=euphemism for ‘obstacles’)』 という説明からも、ネオリベラリズムの進んだニュージーランドにおける自由貿易推進への問題関心が見てとれたように感じた。

講義ノート2.自由貿易政策がどのようにニュージーランドの産業立地に影響を与えたかニュージーランドのネオリベラル政策による産業の変化として、自動車は顕著な例のひとつである。

1984年には14の自動車組立工場があり、13,000人の雇用を生み出していた。そのうち5つの工場がオークランドに、4つがウエリントンに立地した。ニュージーランドでの組立生産のうち、97.8%がニュージーランド国内での消費であった。 1984年には14の自動車組立工場があり、13,000人の雇用を生み出していた。そのうち5つの工場がオークランドに、4つがウエリントンに立地した。ニュージーランドでの組立生産のうち、97.8%がニュージーランド国内での消費であった。主な多国籍企業はトヨタ、ホンダ、三菱、マツダ、スバル、スズキ、フォード(Ford)、プジョー(Peugeot)などであり、日本の自動車企業も多く進出していた。 (日本の自動車がニュージーランドで好まれた要因については8月30日 のウエリントンで考察。 ) このように、ニュージーランドでは、主に完成車にかけられた55%の関税を避けるために、自動車の組み立て現地生産工場が立地していた。だが、1984年から進められたネオリベラル政策によって産業に大きな変化がもたらされた。輸入代替産業には、規模の不経済、超過生産能力といった損失が見られるため、貿易障壁を撤廃することによって産業をより効率化できるとして、貿易自由化が進められたのだ。完成車の輸入割り当てや輸入ライセンスを撤廃し、関税が下げられた。これによって、関税を避けるために現地生産をする意味がなくなり、完全海外生産の完成車がニュージーランド市場で出回るようになった。 その結果、98年には、工場はトヨタ、日産、ホンダ、三菱の4つのみとなり、これらも後に閉鎖された。現在ではニュージーランドには自動車組立工場はひとつもない。

|

日本とは逆に、農業が主要産業で、工業の基盤が乏しいニュージーランドでは、貿易自由化によって製造業が衰退してしまったことがわかった。保護的な貿易障壁を撤廃することで効率化が進む、また第2次産業の製造業で失われた雇用も第3次産業のサービス業の発展で補える、といった考え方に、ネオリベラリズムの色合いが出ていて興味深かった。 ただし、製造業で組立を生業としていた人がサービス業へと上手く職を転換できているのかどうかはわからない。職業転換には、問題もありそうだ。比較劣位産業を切り捨てて、効率化第一にすすむネオリベラル政策の影の側面が見えたように思う。

講義を聞き終えた私たちは、ニュージーランドでもっとも国際競争力ある産業の一つである酪農業の状況と、その貿易自由化の影響を学ぶため、世界最大手の乳製品輸出企業へと成長したフォンテラ協同組合集団会社( Fonterra Co-operative Group Limited.)に向かった。

本社は、市内プリンセス通り(Princes Street)にある。貿易戦略室リードさん(Francis Reid)から、フォンテラの業務と貿易自由化に伴う影響、さらに日本が参加を検討している環太平洋経済連携協定(Trans-Pacific Partnership:TPP)に関してお話を伺った。

講義を聞き終えた私たちは、ニュージーランドでもっとも国際競争力ある産業の一つである酪農業の状況と、その貿易自由化の影響を学ぶため、世界最大手の乳製品輸出企業へと成長したフォンテラ協同組合集団会社( Fonterra Co-operative Group Limited.)に向かった。

本社は、市内プリンセス通り(Princes Street)にある。貿易戦略室リードさん(Francis Reid)から、フォンテラの業務と貿易自由化に伴う影響、さらに日本が参加を検討している環太平洋経済連携協定(Trans-Pacific Partnership:TPP)に関してお話を伺った。

1.歴史――英本国向け基幹産業として、政府が酪農業を積極的に推進

ニュージーランドにおける酪農業は、1814年にまでさかのぼる。ニュージーランドにおける放牧による酪農は、温暖な気候と降雨、広大で規模効率的な農場などの地理的優位をもち、19世紀にニュージーランドにおける主要産業として確立した。当時は、生乳の長距離輸送技術が確立していなかったので、そのほとんどがバターに加工され、英本国に移出されていた。初のチーズ会社は、1871年にオタゴ半島でできた。( Fonterra History) 20世紀の始まりには、ニュージーランドの乳業のほとんどが、酪農協同組合の傘下に置かれた。

英本国との貿易関係が20世紀になると弱まって、より厳しい競争の国際市場で生き残らなければならなくなり、1923年に、すべての輸出乳製品を管理するために政府が乳製品輸出管理委員会(the New Zealand Dairy Board)を立ち上げた。委員会は、酪農家に新たな国際市場へのアクセスを与え、酪農産業はさらに発展していった。

その一方で、酪農協同組合は輸送・冷蔵技術の改善、大型タンクローリーによる生乳の回収など、より効率的経営に力を注ぎ始めた。この時期、政府は、酪農をニュージーランドにおける主力産業と位置づけ、自らが主導して戦略を進めていった。酪農協同組合自体も、統合による効率化が進み、1960年代までには400の協同組合は168になった。

70年代にイギリスがEECに加盟して欧州内での貿易関係を強化すると、ニュージーランドは最大の輸出市場を失った。政府機関の乳業委員会は新たな市場を積極的に開拓し、市場と製品の幅の両者における多角化を進めていった。80年代には19の海外子会社と関連会社があり、95年までに80にまで増えた。( Fonterra History)

ネオリベラル政策が進むとともに、96年には、政府が乳業委員会の資産を協同組合へと移転させた。このことによって、ニュージーランドで競争しあっていた協同組合は協力せざるを得なくなり、統合がいっそう進み、96年には12企業にまで減った。協同組合は海外市場での拡大とともに、イギリスへの主力輸出品であったバターやチーズから粉末ミルクへとその製品の中心をシフトさせ、製品に多様性を強めていった。2000年には乳産業の95%以上がNew Zealand Dairy GroupとKiwi Co-operative Dairiesの2社によって占められる寡占化が進んだ。さらに、2001年にはNew Zealand Dairy Board、New Zealand Dairy Group、Kiwi Co-operative Dairiesがひとつの協同組合に統合することに対して84%の農家が賛成し、協同組合企業「フォンテラ」が創立された。( Fonterra History)

2.国内は協同組合組織、国際的には多国籍企業

国内的にフォンテラは、協同組合的組織を維持している企業で、10,500の酪農家が株主である。従業員数は16,000人で、ニュージーランド国内に10,000人、国外で6,000人をかかえ、総売り上げは167億ニュージーランドドル(110億USドル)にのぼる。 国際的にみると、フォンテラはその生産の95%を輸出する世界最大手の乳製品多国籍企業であり、複数の子会社と合弁会社を世界中の乳製品市場に擁する。その製品輸出は、原乳としての原料供給、加工することで付加価値を出した完成品など、各国の市場に合わせて製品の供給形態を変化させて、140カ国以上の国での消費されており、ニュージーランド輸出収入の25%を占める。5分おきに1コンテナの乳製品を輸出している計算になる。販売にあたってのブランド戦略も、相手先国ごとにきめ細かく多様である。「フォンテラ」を現地で完成品のブランドとして使う国、現地のブランドを使うがニュージーランド産であることをアピールしてフォンテラの社名を現地ブランドに付随して用いる国、原料は供給するが販売は完全に現地ブランドで行う国、などがある。完成乳製品をフォンテラのブランドで販売する場合は、他の多国籍企業ブランドであるネスレなどと競合するが、フォンテラが原料を供給し、提携協力をする場合は、現地での市場競争には晒されない。日本では、明治や森永、雪印などブランド力が強いので、フォンテラブランドとしては売り込みにくく、主に原料として輸出している。日本に住む私たち日本人にとってフォンテラは聞きなれない企業ではあるが、私たちの食べているチーズなど、製品名としては日本ブランドのチーズであっても、原料はフォンテラによって供給されたニュージーランドの原乳であることもあるのだ。

フォンテラが最初に日本へ輸出したのは1932年である。戦後、日本は乳製品に高い貿易障壁を設けていたが、日本市場がビジネスに重要であるとして、1982年に、日成共益と合弁で、フォンテラジャパンを設立した。日成共益は、1932年にミルクカゼインの取扱いをはじめて以来80年近い歴史がある食品・化学品・建材を取り扱う専門商社である(日成共益 )。フォンテラジャパンは、明治、森永、雪印の3つの大きな乳製品メーカーを含む食品企業に向けて、乳原料を輸入・販売し、さらにチーズ、乳脂肪、コーヒーフレッシュなどに加工し付加価値をつけている。日本では質が重要と見られているため、最先端技術、高品質の製品、革新的な技術開発を主に日本向けに進めている、とリードさんは強調された。

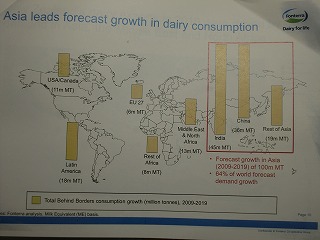

3.増大する新興国の需要--今後の世界の乳製品市場

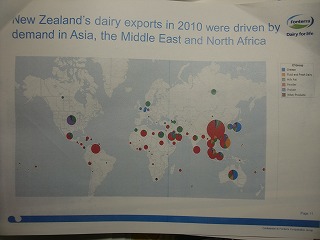

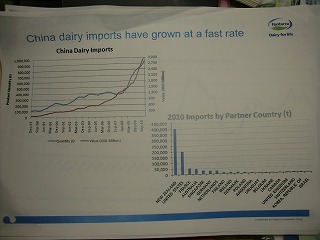

近年、アジア諸国の経済発展とともに乳製品市場が成長し、フォンテラの2010年の輸出のメインはアジアの新興国、中東、北アフリカであった。最も輸入量が多かったのは中国で、その80%近くが粉末ミルクであった。中国は2008年以降急速に乳製品の輸入が増えており、2010年には90万トンを超えた。そのうち40万トンがニュージーランドからであり、ニュージーランドが最大の中国向け乳製品の輸出国となっている。日本へは主にチーズとしての輸出が50%、乳脂肪として15%ほどであるが、中東、東南アジア、北アフリカなどはやはりほとんどが粉末ミルクとしての輸出であった。

このような新興国の増加する需要によって、国際食料価格指標は(FAO Food Price Index)歴史的高水準でつりあがっている。これは乳製品に関しても同様である。

近年、アジア諸国の経済発展とともに乳製品市場が成長し、フォンテラの2010年の輸出のメインはアジアの新興国、中東、北アフリカであった。最も輸入量が多かったのは中国で、その80%近くが粉末ミルクであった。中国は2008年以降急速に乳製品の輸入が増えており、2010年には90万トンを超えた。そのうち40万トンがニュージーランドからであり、ニュージーランドが最大の中国向け乳製品の輸出国となっている。日本へは主にチーズとしての輸出が50%、乳脂肪として15%ほどであるが、中東、東南アジア、北アフリカなどはやはりほとんどが粉末ミルクとしての輸出であった。

このような新興国の増加する需要によって、国際食料価格指標は(FAO Food Price Index)歴史的高水準でつりあがっている。これは乳製品に関しても同様である。

今後もアジアでの消費拡大は続くとフォンテラはみている。2009年から2019年の間におけるアジアでの総消費量の成長は1億トンと予想され、世界需要の伸びのうちの64%を占める。そのうち、インドでは4500万トンの伸び、中国では3600万トンの伸び、その他のアジアで1900万トンの伸びと予想されている。

今後もアジアでの消費拡大は続くとフォンテラはみている。2009年から2019年の間におけるアジアでの総消費量の成長は1億トンと予想され、世界需要の伸びのうちの64%を占める。そのうち、インドでは4500万トンの伸び、中国では3600万トンの伸び、その他のアジアで1900万トンの伸びと予想されている。

4.TPPを支持するフォンテラ

フォンテラは、環太平洋経済連携協定(Trans-Pacific Partnership:TPP)参加を支持している。 フォンテラが取引している諸国間には広範な規制・障壁が介在し、様々な製品に影響を及ぼしている。規制・障壁は、輸出前、製品到着時、さらには目的地と、サプライチェーン全体に存在する。乳製品について例を挙げてみると、まずは産地等の証明書の書類問題から始まり、衛生植物検疫問題や産地表示義務、国際規格との整合性に欠ける製品規格、製品テスト手順と工場登録システムの相違など、規制障害と、複雑な規制上の要件がある。 TPPには、貿易の非関税障壁を撤廃するプロセスへの確固たるコミットメントがあり、煩雑性の低減と不必要なコストの削減は消費者と生産者に利益をもたらすと多国籍企業であるフォンテラは考えている。フォンテラは多くの国に輸出しているため、各国で規制基準が違ったり、非関税の障壁によって輸出が困難であったりすることが、国際事業の妨げとなっているのだ。TPPによってこういった規制を緩和していきたいというのが、フォンテラの主張である。 私たちは、日本のTPP参加について、意見を求めた。 リードさんは、乳製品の消費が新興国の出現によってグローバルに急激に拡大していて、需要に応えるために新興国の輸入は増加する、と見通しを述べた。日本は、このような市場に乳製品を輸出するため、TPPのような自由貿易合意に参加する必要があるし、日本の産業を支えるのに必要とされる原料を輸入するためにも参加の必要性がある、と強調された。日本がTPP参加することによって、広範囲な市場アクセスを得られ、輸出の機会が育っていく。これは現在の農業補助金などを見直すことを意味する。この改革が日本の農業にその強さを発見させるだろう、と答えて下さった。

5.フォンテラの国際競争力の強さ

ニュージーランドの酪農業は、もともと英本国からの移民の重要な職業で、それにより英本国の乳製品の需要をまかなってきた。だが、イギリスとの関係の薄れや、貿易自由化で競争が激化するなどの困難を乗り越えて、フォンテラは国際競争力をつけ、今や世界最大手の乳製品輸出企業へと成長している。 ここで、フォンテラがもつ、国際競争力の強さについて考察したいと思う。まず挙げたいのは政府の国際戦略である。ネオリベラリズムの国家は小さな政府を目指しているが、ニュージーランドの酪農業を今日の世界的な主要産業へと成長させたのは政府による開発独裁的な保護と積極的な成長政策であった。ニュージーランドにおける酪農業は基幹産業であったため、政府が主導となって成長を図り、ある程度国際競争力がついたところでネオリベラル政策が導入されて、民営化というプロセスがとられた。 第2の点は、フォンテラの周到な国際戦略である。その輸出形態は完成製品にとどまらず、各々の国にフィットするように原料として供給したり、粉末ミルクとして輸出したり、チーズなどの付加価値の高い加工をして輸出をしたりするなど、その国のニーズに応じた形で事業を展開している。ブランドも、輸出国の状況に合わせて、多様化している。世界的なライバルと競争するだけでなく、原料供給をしてお得意のお客様とし、win-winの関係をつくりだす。その巧みな戦略こそが、今のフォンテラの強い国際競争力をつくっている。ニュージーランドの自由貿易という枠組みのソフト面での強さのみならず、このような企業の積極的な海外進出の戦略が、その競争力の源泉になっていると感じた。

比較劣位産業と比較優位産業の、興味深い対照25日の午後、私たちは、ニュージーランドの貿易自由化政策のなかで、保護関税が撤廃されて駆逐された製造業と、関税を気にせずに世界基準で輸出ができるようになった酪農業という対照的な姿を学んだ。貿易自由化によって生じた比較劣位産業の衰退と比較優位産業のグローバルな活躍という両面を、見ることができた。TPPへの参加を議論している日本では、国際競争力を持つ工業と補助金によって守られる農業それぞれの貿易自由化後の姿が、丁度逆の役回りとなっている。貿易自由化の光と影を学んで、日本のTPP参加、そして貿易自由化戦略について、改めて非常に難しい問題を感じた。 |

次に私たちはブリトマート(Britomart)駅へと向かった。ここはEastern Line, Southern Line, Western Line, Onehunga Lineの4路線の起点となる、オークランドの都市郊外鉄道網の結節点である。駅周辺には数多くのバス停やフェリー乗り場が集中しており、都市公共交通の一大ターミナルとなっている。駅はもともと中央郵便局の局舎であったものを使用しており、石造りの建物である。

次に私たちはブリトマート(Britomart)駅へと向かった。ここはEastern Line, Southern Line, Western Line, Onehunga Lineの4路線の起点となる、オークランドの都市郊外鉄道網の結節点である。駅周辺には数多くのバス停やフェリー乗り場が集中しており、都市公共交通の一大ターミナルとなっている。駅はもともと中央郵便局の局舎であったものを使用しており、石造りの建物である。

大勢の利用客が行き交う中、ヴェオリア・トランスポール・オークランド(Veolia Transport Auckland)社員のスペシャル・イベント・コーディネーター(special event coordinator)であるコリア・ソンピニー(Colia Sonpinee)氏、助手のジョエル・オディール(Joel O'deal)氏に、駅構内のカフェにてインタビューに応じて頂いた。

ヴェオリア・アンヴィロヌマンのビジネスモデルオークランドの都市鉄道運営を受託しているヴェオリア・トランスポールは、ヴェオリア・アンヴィロヌマン(Veolia Environnement)の一員である。公式HPによると、ヴェオリア・アンヴィロヌマンとは水道管理、エネルギー供給、ゴミのリサイクルそして公共交通機関などの、公共事業を請け負う諸分野を傘下企業に持つフランスの企業集団であり、2009年度の売上が36.6兆円(3460億ユーロ, 1ユーロ=106円とする)にのぼる巨大多国籍企業体である。ヴェオリアが公共サービスを運営するビジネスモデルは、日本において自治体や鉄道会社が行なっているものとは異なっている。日本では、公共部門が下水処理・ゴミ処理・列車運行などの公共サービスのための固定設備を保有し、従業員を雇用し、運営と経営を自ら行なう垂直統合が基本となっている。鉄道会社の場合は、自身で線路や車両を保有し、列車を走らせ、乗車券を発行するなど鉄道業の運営を一括して担う。だが外国では、ネオリベラリズムの流れに乗って、公共部門が公共サービスを垂直分割し、その運営をアウトソースして任せていることが珍しくなくなってきた。ヴェオリア・アンヴィロヌマンは、この各種公共サービスの運営部門を請け負う。このうち、公共交通機関の運営は、ヴェオリア・トランスポールが担当している。 自治体は、民間の運営企業に事業権を与えるために「コンセッション契約」を締結する。この契約によって公共主体が支払う報酬や、公共主体が提示した運営者が達成すべきサービス水準が決められる。サービス水準とは具体的には、コスト、顧客満足度、定時運行の比率(on-time performance)、顧客数の上昇などである。契約期間を通して、自治体は、コンセッション事業者のパフォーマンスを監督する。契約期間満了直前にそれまでの運営実績が査定され、コンセッション事業者が杜撰な運営で契約のサービス水準を十分満たせなかった、或いは他の運営会社がより優れた運営システムを持っていた場合は、そのコンセッション事業者は次期契約先から外され、他の会社とその自治体が契約する。 このように固定設備の保有と運行を上下分離することで、民間運営者は、特に事業主体が運営に不慣れな場合に、経営が失敗するリスクを最小化して公共事業を行える。また、民間会社による競争を導入して公共サービスの効率的運営とコスト切り下げを図り、運営に係る公共部門の財政負担減を狙うネオリベ政策だといえる。 ヴェオリア・トランスポールは、現在では、アメリカ、チリ、モロッコ、EU圏、イスラエル、インド、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドなど世界27国で公共交通機関運営を受託しており、全世界で8万人の職員を抱え、契約先の関係当局は5千にのぼるという。鉄道運営について受注例を挙げると、ボストンを走る都市鉄道の運営をマサチューセッツ湾交通局(Massachusetts Bay Transportation Authority)から受注し、ニュージーランドでは2004年からオークランドの市内鉄道の運営を任されている。香港では、かつてイギリス人が経営していた歴史的価値ある香港島の2階建路面電車を、車両資産から運行まで垂直統合で一括して引き受けている。このようにヴェオリアは、自社の鉄道路線をフランスで保有しているわけではないが、世界中で鉄道ビジネスを繰り広げている。 だが日本では、このようなビジネスモデルはまったく存在しない。岐阜市内の路面電車が廃止に瀕した際、ヴェオリアから運営を受託して存続させたいとの申し入れがあったにもかかわらず、これは受け入れられずに、市内電車は結局2005年に廃止された。日本には鉄道運行のノウハウは豊富に存在するはずだが、鉄道運営サービスを海外で展開しようとする日本企業も存在しない。東アジアではむしろ、香港地下鉄(港鐵、MTR)が、ヴェオリアのライバルとして、中国本土はもとより、メルボルン、ストックホルムなど世界各地で鉄道運営を受託し、業容を拡張している。 |

ソンピニー氏が、オークランドの都市鉄道を概説して下さった。ここは、ヴェオリア、キウイ・レール、オークランド・トランスポート(Auckland Transport)の三者がそれぞれの役割を果たす、垂直分割体制にある。現在線路を保有しているのは、ニュージーランド国有鉄道のキウイ・レール(Kiwi Rail 正式名称ニュージーランド鉄道 New Zealand Railways Corporation)である。運営については、オークランド市(Auckland Regional Council)の一機関であるオークランド・トランスポートに権限があり、この機関がヴェオリアとコンセッション契約を締結して、現在ヴェオリアが鉄道サービスの運営を担っている。

オークランドの都市高速鉄道については、2002年に鉄道の運営権を市が買収し、オークランド・トランスポートの前身であるオークランド地域輸送公社(Auckland Regional Transport Authority)がその管轄下となった。そして2004年に、ヴェオリアが運営権を取得したそうだ。

ヴェオリアは、2016年6月までの運営契約をオークランド・トランスポートと結んでいる。コンセッションフィーは明かしてくれなかったが、契約では、利用者数を12%上昇させると、フィーが増額するインセンティブが存在するという。

ヴェオリアは毎日14万人の足をスムーズに運ぶための施策として、電光掲示板を利用している。運行スケジュールは日本と同様リアルタイムでホームの電光掲示板に表示し、遅延は最大5分を目指して運行するようにしている。ニュージーランドでは、5分の遅延は優秀とされるようだ。もっとも、東京のJRや東京メトロなどが、最近遅延を常態化させているところからみれば、日本もあまり自慢できない。むしろ、自治体が定時運行をきちんと契約で義務付け、ヴェオリアがそのための努力を意識的にやっているほうが立派であろう。その成果は公式HPに発表されている。時間の正確性が2005年8月の57.9%から現在80%から84%の間に向上した。

ヴェオリアは毎日14万人の足をスムーズに運ぶための施策として、電光掲示板を利用している。運行スケジュールは日本と同様リアルタイムでホームの電光掲示板に表示し、遅延は最大5分を目指して運行するようにしている。ニュージーランドでは、5分の遅延は優秀とされるようだ。もっとも、東京のJRや東京メトロなどが、最近遅延を常態化させているところからみれば、日本もあまり自慢できない。むしろ、自治体が定時運行をきちんと契約で義務付け、ヴェオリアがそのための努力を意識的にやっているほうが立派であろう。その成果は公式HPに発表されている。時間の正確性が2005年8月の57.9%から現在80%から84%の間に向上した。

他に、顧客満足度が2007年5月の79%から2011年には86%まで上昇したこと、鉄道を使った乗客者数を3倍にしたことが、同HPで誇らしげ語られている。またHP上には遅延の原因やその件数が細かく情報公開されており、ヴェオリアの運営の透明性が確保されている。

私たちが訪問した時は、ニュージーランド国技とされるラグビーのワールドカップ開催の直前にあたっており、大量の観戦客をどのようにスタジアムの最寄り駅と都心との間で安全に輸送するか、ソンビニー氏らが練っている方策を、くわしく紹介していただいた。旅客の満足度や事故数などが次期に契約が延長されるかどうかの決定にかかっており、したがって業績を左右するのであれば、否が応でも安全・定時輸送に真剣にならざるを得ないというものであろう。

カフェでのお話が終わり、駅構内を案内していただいた。

ブリトマート駅舎は、その作りが表彰を受けたと言うとおり、ゴミなど散らばっておらず清潔で気持ちが良い。駅の一階は待ち時間を過ごすフロアとなっていて、巨大な電光掲示板に時刻表を表示している券売所、売店やカフェ、バスと鉄道、フェリーの乗り換え情報を得る、マックス(MAXX)というブランドの、オークランドトランスポート案内所がみられた。

カフェでのお話が終わり、駅構内を案内していただいた。

ブリトマート駅舎は、その作りが表彰を受けたと言うとおり、ゴミなど散らばっておらず清潔で気持ちが良い。駅の一階は待ち時間を過ごすフロアとなっていて、巨大な電光掲示板に時刻表を表示している券売所、売店やカフェ、バスと鉄道、フェリーの乗り換え情報を得る、マックス(MAXX)というブランドの、オークランドトランスポート案内所がみられた。

エスカレーターで降りて広がっている地下空間が、列車のプラットホームである。プラットホームは3本あり、そこに前述のように4路線が乗り入れる。ホームの長さ停車は車両の数にして4,5車両分といったところである(車両の長さは日本のJR東日本の中央線の通勤車両よりすこし短い位に感じた)。各路線のホームに出発時刻と行先が表示された電光掲示板がある。車両が待機していないホームでは、東京都心のように待ち客がホームで列をつくるほどではないが、20人程の乗客がその場で待機していた。まだ電化されていないので、鉄道の動力は、気動車が主である。ディーゼル機関車が客車を牽引するタイプの列車もあった。いずれの場合も、駅が地下にあるので構内に排気ガスが充満する問題が心配されるが、ガスの匂いはなく、高い天井の上部にも煙が集まっている様子はない。一見すると構内に換気機械は露出していないが、換気がしっかりなされる構造になっている。

エスカレーターで降りて広がっている地下空間が、列車のプラットホームである。プラットホームは3本あり、そこに前述のように4路線が乗り入れる。ホームの長さ停車は車両の数にして4,5車両分といったところである(車両の長さは日本のJR東日本の中央線の通勤車両よりすこし短い位に感じた)。各路線のホームに出発時刻と行先が表示された電光掲示板がある。車両が待機していないホームでは、東京都心のように待ち客がホームで列をつくるほどではないが、20人程の乗客がその場で待機していた。まだ電化されていないので、鉄道の動力は、気動車が主である。ディーゼル機関車が客車を牽引するタイプの列車もあった。いずれの場合も、駅が地下にあるので構内に排気ガスが充満する問題が心配されるが、ガスの匂いはなく、高い天井の上部にも煙が集まっている様子はない。一見すると構内に換気機械は露出していないが、換気がしっかりなされる構造になっている。

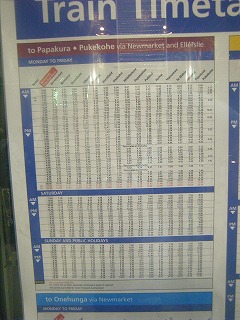

構内にあった時刻表をみると、始発駅ブリトマートからでる各路線は大概が平日は5時台から24時前後まで、20分から30分間隔で運行されているようだ。土日休日は朝が遅まって7時台から走り始め、1時間間隔で運行していた。全て各駅停車で、急行運転はしていない。

構内にあった時刻表をみると、始発駅ブリトマートからでる各路線は大概が平日は5時台から24時前後まで、20分から30分間隔で運行されているようだ。土日休日は朝が遅まって7時台から走り始め、1時間間隔で運行していた。全て各駅停車で、急行運転はしていない。

ラグビー会場の最寄駅キングズランド(Kingsland)まで、ブリトマートから4駅の間を、ジョエル氏の案内で実際に鉄道を利用して行ってみることにした。

私たちが乗った車両はロンドンを走っていた中古車両を買収・修理して使用している。座席は全体の3/5程が車窓に背を向けて客が隣接するロングシートで、残り2/5は窓に垂直に一席に一人が座るクロスシートであった。日本の電車内でよく見られる吊り広告などは見られなかった。車内吊り広告は、海外では車両火災につながるリスクからか、存在していないようだ。車内の掲示物については、路線図やラグビーワールドカップに伴うダイヤ変更や運賃システム、車椅子利用者への配慮などのMAXXによる告知が、シールで貼られていた。

私たちが乗った車両はロンドンを走っていた中古車両を買収・修理して使用している。座席は全体の3/5程が車窓に背を向けて客が隣接するロングシートで、残り2/5は窓に垂直に一席に一人が座るクロスシートであった。日本の電車内でよく見られる吊り広告などは見られなかった。車内吊り広告は、海外では車両火災につながるリスクからか、存在していないようだ。車内の掲示物については、路線図やラグビーワールドカップに伴うダイヤ変更や運賃システム、車椅子利用者への配慮などのMAXXによる告知が、シールで貼られていた。

列車が動き出すと車掌がまわってきた。切符を車内で点検するシステムのようだ。「プリペイド式乗車システムが導入されれば彼は解雇だ」とジョエル氏は冷たく言い放った。

列車が動き出すと車掌がまわってきた。切符を車内で点検するシステムのようだ。「プリペイド式乗車システムが導入されれば彼は解雇だ」とジョエル氏は冷たく言い放った。

鉄道はブリトマートを出発してしばらくは地下を走り、地上に出る頃にはオークランドCBDの高層ビルを遥か後ろにしてトンネルを抜け出た。長距離列車しか使っていなかった旧オークランド駅のそばを通ってニューマーケット(Auckland-Newmarket)駅で停車した。ニューマーケット駅はショッピング街であるニューマーケットとCBDや郊外住宅地をつなぐ、副都心の主要駅となっている。

ほどなくキングズランド駅に到着。巨大なスタジアムが、すぐ目に入る。駅近くには数店の飲食店が点在していたが、あとは住宅が広がるのみで、日本のような、駅前に繁華な商店街のようなものはない。駅の建物は新しいものの、ホームと券売機のみの簡素なつくりであった。

ほどなくキングズランド駅に到着。巨大なスタジアムが、すぐ目に入る。駅近くには数店の飲食店が点在していたが、あとは住宅が広がるのみで、日本のような、駅前に繁華な商店街のようなものはない。駅の建物は新しいものの、ホームと券売機のみの簡素なつくりであった。

そこで、オディール氏は、オークランド都市高速鉄道の信号システムについて話してくれた。一応自動信号にはなっているが、赤信号で列車が自動停止するATSのような安全装置が付いていないのだ。信号が赤でも、手動で止めない限り列車は進み続ける。しかも、複線ではあるが、反対方向にも列車が進めるようになっていて、単線運転ができる。運転士が不注意だと、直ちに衝突事故に結果するということだ。当然、運転士には強いストレスがかかる。このような仕組みの信号システムで現在も都市鉄道を高頻度で運行しているとは、驚きである。固定設備を更新する権限のないヴェオリアは、信号システムを更新できない。安全リスクを認識してはいるだろうが、設備更新は国有鉄道(キウイ・レール)の仕事である。

そこで、オディール氏は、オークランド都市高速鉄道の信号システムについて話してくれた。一応自動信号にはなっているが、赤信号で列車が自動停止するATSのような安全装置が付いていないのだ。信号が赤でも、手動で止めない限り列車は進み続ける。しかも、複線ではあるが、反対方向にも列車が進めるようになっていて、単線運転ができる。運転士が不注意だと、直ちに衝突事故に結果するということだ。当然、運転士には強いストレスがかかる。このような仕組みの信号システムで現在も都市鉄道を高頻度で運行しているとは、驚きである。固定設備を更新する権限のないヴェオリアは、信号システムを更新できない。安全リスクを認識してはいるだろうが、設備更新は国有鉄道(キウイ・レール)の仕事である。

この信号システムも、中古車利用も、オークランドがグローバルな都市間競争力を強めるため急速な都市インフラの整備に迫られながら、ネオリベラリズムの制約のなかでコストを優先して都市高速鉄道を整備しなければならなかった結果であろう。また、鉄道業の垂直分割により権限が分散して、システム全体として一括した業務管理がしにくくなっていることも、事故防止を人力注視に委ねる状態での運行をもたらしている原因である。ネオリベラリズムが駆り立てる都市間競争の圧力と、保有と運営の垂直分割のツケが、安全を犠牲にしたリスクとして利用者と鉄道の労働者に回ってきていることがわかった。

このような厳しい制約条件のなかで、ヴェオリアは、自治体から要求された契約条件を満たして企業の業績と国際評価をあげるため努力している。これだけのリスクをとる用意があるからこそ、世界的な公共事業コンセッション事業者として、ヴェオリア・アンヴィロヌマンは巨大多国籍事業体に成長できたといえる。日本の企業には、この真似が出来るだろうか。

ブリトマート駅に戻ると、ジョエル氏に別れを告げて二日目を終えた。鉄道の垂直分割体制にもとづく、コンセッション事業者による鉄道運営は、日本の統合型鉄道システムが当然だと思っていた私たちには新鮮であった。ネオリベラリズム政策の一形態としての、公共サービスの垂直分割の実態とその問題点を、直接実感できた貴重な経験となった。

本日の活動を終え、せっかくなのでフェリーに乗って夕飯を食べてこようということになり、ブリトマート・トランスポート・センター(Britomart Transport Centre)のダウンタウン・フェリー・ターミナル(Downtown Ferry Terminal)18:15発のフェリーに乗って、対岸、デボンポート(Devonport)へと足を運んだ(往復11ドル)。

本日の活動を終え、せっかくなのでフェリーに乗って夕飯を食べてこようということになり、ブリトマート・トランスポート・センター(Britomart Transport Centre)のダウンタウン・フェリー・ターミナル(Downtown Ferry Terminal)18:15発のフェリーに乗って、対岸、デボンポート(Devonport)へと足を運んだ(往復11ドル)。

郊外からの船が集まるターミナルには、待合室や飲食店や雑貨屋などもあり、整備されていた。フェリーには自転車を積み込んで乗る人もおり、通勤客も多いようだ。

郊外からの船が集まるターミナルには、待合室や飲食店や雑貨屋などもあり、整備されていた。フェリーには自転車を積み込んで乗る人もおり、通勤客も多いようだ。

オークランド市街地と北の郊外を隔てるワイテマタ湾(Waitemata Habour)には橋が架かっていて、自動車は通行できるが、狭いので渋滞が常に大きな問題となっている。鉄道は通っていないため、クルマを持たないか、もっていても渋滞を避けて公共交通機関で通勤する人にとっては、フェリーが通勤の足となっている。平日は34~40本運行され、通勤時間帯には15分~30分に1本のペースで運行されている。(Fullers )

オークランド中心街のフェリー波止場からワイテマタ湾を渡るフェリー(City-Stanley Bay Ferry)は約2キロ、10分程度であった。フェリーが湾に出ると、オークランド中心街の明かりはきらきらとしており、夜景が非常にきれいである。

オークランド中心街のフェリー波止場からワイテマタ湾を渡るフェリー(City-Stanley Bay Ferry)は約2キロ、10分程度であった。フェリーが湾に出ると、オークランド中心街の明かりはきらきらとしており、夜景が非常にきれいである。

到着してデボンポートの波止場から出ると、暗闇の中に「TSUNAMI EVACUATION」の看板が目に留まった。日本同様、環太平洋造山帯に位置する地震大国ニュージーランドであるので、津波の危険性が認識されていた。

デボンポートは郊外のベッドタウンであり、表通りに小規模の商店街がある。通りの雑貨や書店といった店はすでに閉店しており、レストランやパブ、ホテルなどのみが開いていた。

ニュージーランドはもともとイギリスの植民地であったことから、いたるところに英国風のパブが多く目に付く。食に関してもイギリス文化と深く関わっているということで、英国の名物料理であるフィッシュ&チップスを一回は食べてみようと、ワイルド・ビルズ・リブハウス(Wild Bill’s Ribhouse)というパブ&レストランに入店し、ゼミ生みんなでフィッシュ&チップス(NZ$15)を注文した。7つ注文しようとするとどうやら品切れのようで、5つのうち2つは店主が「TEMPURA Style」と称した、フリッター形式のフィッシュ&チップスが出てきた。どちらのスタイルも、大変おいしくいただいた。チップス(フライドポテト)は山盛りで、かなりの満足感が得られた。

ニュージーランドはもともとイギリスの植民地であったことから、いたるところに英国風のパブが多く目に付く。食に関してもイギリス文化と深く関わっているということで、英国の名物料理であるフィッシュ&チップスを一回は食べてみようと、ワイルド・ビルズ・リブハウス(Wild Bill’s Ribhouse)というパブ&レストランに入店し、ゼミ生みんなでフィッシュ&チップス(NZ$15)を注文した。7つ注文しようとするとどうやら品切れのようで、5つのうち2つは店主が「TEMPURA Style」と称した、フリッター形式のフィッシュ&チップスが出てきた。どちらのスタイルも、大変おいしくいただいた。チップス(フライドポテト)は山盛りで、かなりの満足感が得られた。

食事後、再びフェリーで帰路についた。20:30発オークランド行きには、私たちのほかに2組いただけで、ガラガラであった。 オークランドの停泊場で、本日のゼミはいったん解散となり、ゼミ生たちは各自、夜のオークランド中心街にくりだして散策を楽しんだ。