アメリカの東アジア戦略と

日韓関係

はじめに

私たちが視察した、浦項総合製鉄所(現称POSCO)は、日本からの全面的な資金ならびに技術援助により建設されたもので、韓国経済の工業化に不可欠な産業連関の基礎を築いた。しかし、浦項総合製鉄所建設は、日本と韓国、二国間だけの問題ではなかった。学習を進めていくうちに、アメリカの戦略が見え隠れしていることが分かった。

私たちが視察した、浦項総合製鉄所(現称POSCO)は、日本からの全面的な資金ならびに技術援助により建設されたもので、韓国経済の工業化に不可欠な産業連関の基礎を築いた。しかし、浦項総合製鉄所建設は、日本と韓国、二国間だけの問題ではなかった。学習を進めていくうちに、アメリカの戦略が見え隠れしていることが分かった。

そこで、浦項総合製鉄所建設に密接な関わりがある、日本の敗戦に伴う植民地朝鮮の処理と「請求権資金問題」について触れながら、アメリカの東アジア戦略と日韓関係を見ていきたい。

全朝鮮半島一体の信託統治から38度線での半島分断へ――アメリカの提案

第二次世界大戦で日独の敗北が確実となった1945年2月、アメリカ・イギリス・ソ連の3国首脳は、ソ連(現ウクライナ)のヤルタに集まり、ヤルタ会談が行われた。会談では、ソ連の対日参戦や、敗戦国が持つ利権の戦勝国の間での分配などが話し合われた。

日露戦争後、朝鮮半島に覇権を確保した日本が、1910年に植民地支配を始めた朝鮮半島の処理に関しては、米大統領ルーズベルトの提案で戦中に何度か討議されてきたが、ヤルタ会談では、朝鮮半島を米英中ソの4国で一定期間信託統治するという合意を軽く確認した程度だった(李圭泰著『米ソの朝鮮占領政策と南北分断体制の形成過程』信山社,1997,p.27)。

しかし実際は、1945年に日本が敗戦してから、朝鮮半島は北緯38度線で南北に分断され、北はソ連軍、南は米軍の軍政下におかれたのだった。

敗戦国の植民地だった朝鮮を一括して連合国が信託統治するという当初案から、北緯38度線を境界に分断し、米ソが戦勝権益を山分けする方式に、何故変わったのか。これについては、いぜん歴史の謎の部分がおおい。

最も多く認められた説としては、日本の無条件降伏直前、アメリカが北緯38度線での朝鮮半島分割を提案し、ソ連がその提案をのんだということになっている。トルーマン元大統領は、「米国の方から日本の戦争機構が突如崩壊したときに、実際の解決策として提案したものであった」(H.S.トルーマン著、堀江芳孝訳『トルーマン回顧録』Ⅱ恒文社,1992,p.219) と言う。また、NHK取材班のインタビューでラスク元国務長官は、日本の降伏にあたり、国務省はアメリカの覇権を中国本土に及ぼすよう求めたが、軍部は、既に満州に侵攻していたソ連軍との正面衝突もありうる中国本土に入りたくなかったこと、首都ソウルを獲得しつつ、仁川港も含まれれば、境界線はあまり北に進まないようにと考えると、ソウルのすぐ北にある38度線が便利だったことなどを語った(饗庭孝典/NHK取材班『朝鮮戦争 分断38度線の真実を追う』日本放送出版協会,1990,p.20)。1950年7月12日覚書に書かれたラスクの証言にも、8月10日~11日にかけてこのインタビューと同じ旨を討議したということが記されている(李著pp. 49-50)。この見方によれば、今日まで続く朝鮮半島分断の直接の責任者はアメリカであり、第2次大戦の同盟国ソ連との直接軍事対決を避けて、アメリカ独自の戦勝利権を確保するのが分断の理由であったことになる。

ソ連は、アメリカの提案であった38度線を受け入れた。なぜ、他方の当事者であるソ連のスターリンは38度線での分割を受け入れたのだろうか。

アメリカは、日本の降伏が遅れているため、ソ連に対日参戦を要求し、米ソ軍事参謀会議が何度か行われた。1944年秋には、スターリンは「満洲の日本軍の撃滅を本気で考えるなら、…朝鮮半島北部の諸港をソ連軍が占領せねばならない」と述べた。ソ連は、ロシアが日露戦争で敗北したという歴史もあり、日本の軍事力を脅威とみつつも、日露戦争で失った満洲の権益回復を狙っていた。

しかし、アメリカが原爆開発に成功したため、ソ連の参戦を待たずに戦争が終結してしまうことを危惧し、スターリンは、戦勝権益を確保するため、ヤルタの合意に従って、日本の無条件降伏直前に参戦した。ソ連は、満洲に侵攻し、満洲にいる関東軍への日本からの補給と日本への退路を断つために、北部朝鮮の諸港にも攻撃を加えた(李著p.40)。

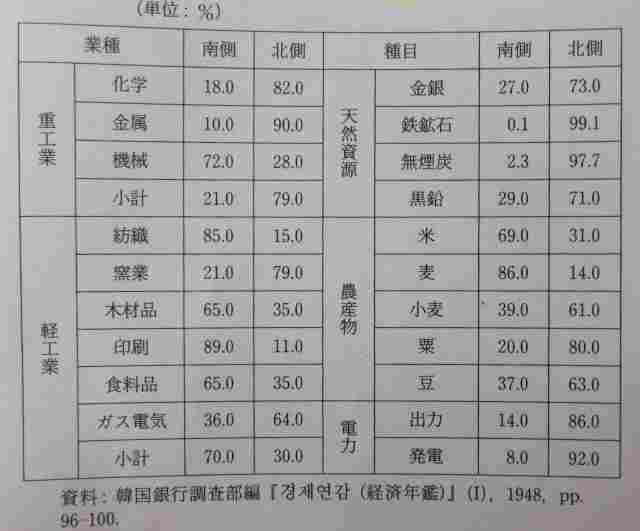

とはいえ、朝鮮半島すべてをソ連の戦勝権益とする了解は、ヤルタにおける米英ソの合意には存在しない。この合意を無視して朝鮮全土をソ連軍が直接に軍事占領すると、後々ソ連にとって、アメリカとの関係において厄介な政治的負担が生ずる。しかも、38度線が提案された8月15日までに、日本と開戦したソ連は、満州国境に近い清津や羅南など数ヶ所を攻撃していたに過ぎず、朝鮮全土をソ連が占領することは、戦況から判断してもかなり厳しいものであった(李著p. 52)。ここにアメリカから、「38度線」という提案が出された。これに従えば、ソ連が実際に軍事占領できた部分よりはるかに多くの領域をソ連の覇権下に確保できる。しかも、1945年時点で、朝鮮半島の南北別の産業・資源の分布を見ると、北側に重工業や天然資源、電力が集中している(趙承勲著p61表)。領域は単純に半分だとしても、軍事的・経済的にみれば、北のほうが「おいしい」半分であった。もともと戦勝権益を期待していなかった朝鮮半島の、しかもより魅力的な半分が、日本敗戦のどさくさに、アメリカの承認のもとソ連に転がり込んできたのであるから、スターリンにとっては過分の、十分満足な成果であったといえよう。

とはいえ、朝鮮半島すべてをソ連の戦勝権益とする了解は、ヤルタにおける米英ソの合意には存在しない。この合意を無視して朝鮮全土をソ連軍が直接に軍事占領すると、後々ソ連にとって、アメリカとの関係において厄介な政治的負担が生ずる。しかも、38度線が提案された8月15日までに、日本と開戦したソ連は、満州国境に近い清津や羅南など数ヶ所を攻撃していたに過ぎず、朝鮮全土をソ連が占領することは、戦況から判断してもかなり厳しいものであった(李著p. 52)。ここにアメリカから、「38度線」という提案が出された。これに従えば、ソ連が実際に軍事占領できた部分よりはるかに多くの領域をソ連の覇権下に確保できる。しかも、1945年時点で、朝鮮半島の南北別の産業・資源の分布を見ると、北側に重工業や天然資源、電力が集中している(趙承勲著p61表)。領域は単純に半分だとしても、軍事的・経済的にみれば、北のほうが「おいしい」半分であった。もともと戦勝権益を期待していなかった朝鮮半島の、しかもより魅力的な半分が、日本敗戦のどさくさに、アメリカの承認のもとソ連に転がり込んできたのであるから、スターリンにとっては過分の、十分満足な成果であったといえよう。

アメリカ占領下の朝鮮半島南部: 乏しい工業、農漁業が中心で経済は混乱

日本が公式に連合国に降服した1945年9月2日の6日後から、こうした経過によって、アメリカ軍の直接統治による朝鮮半島南半分の占領が始まった。

直後、激しいインフレと深刻な生活物資不足が起こり、アメリカは多量な消費物資の援助を提供した(趙承勲著『韓国は如何に日米両国と関わってきたのか』東北大学出版会p.57)。1945年9月から1948年8月までに、アメリカは4億900万ドルを援助している。内訳で一番多いのが食料品の41%、次いで農業用品の19%、次いで衣類が10%となっている(趙承勲著p59表)。

植民地時代に日本が建設した朝鮮の製鉄所は、いずれも半島北部の清津と兼二浦にあった。朝鮮半島の北側を占領したソ連当局は、こうした植民地時代の遺産を活用し、日本人技術者を留用して、国家の計画にもとづく社会主義工業化を推進した。

しかし南側のアメリカ軍政は、計画的な工業化に関心がなかった。アメリカは、経済の多くの部面を市場に委ね、接収した企業の払い下げや技術指導、融資斡旋程度の政策しか行わなかった。その上、インフレ防止のために最高価格制を採用して企業の生産意欲を低下させたため、工業化にかえってブレーキがかかった(趙承勲著p.62)。アメリカの政策や援助の性格からは、植民地時代にもともと農漁業が中心だった南半分の経済を発展させるためには、当面は現状を追認して農漁業の第一次産業を基幹部門とした方が効率的であり、多大な初期投資を要する工業投資には目を伏せておいても良いという考えかたがうかがえる。

朝鮮戦争と朝鮮半島の恒久的分断、そして韓国の対米従属化

朝鮮戦争は、1950年6月に始まり1953年7月に停戦した。停戦ラインを境界として、現在も朝鮮半島は2つの国家に分断され、親族は分断され、緊張状態が続いている。

韓国、北朝鮮どちらの国が戦争を仕掛けたかということも、歴史の謎になっている。これまでの研究では、北朝鮮とソ連に近い研究者は韓国が開戦し、韓国とアメリカに近い研究者は北朝鮮が開戦したと主張してきた。つまり、朝鮮戦争は、米ソがいったんどさくさに合意して引いた38度線を再規定して、フロンティアを軍事的に拡張し、新たな朝鮮半島の覇権を実現しようとする米ソの代理戦争だったことになる。

開戦直後、戦局は、北側が圧倒的に優勢に展開した。戦争が開始した日にアメリカが国連で、北朝鮮軍を38度以北に撤退させるという案を提議し、可決させたが、北朝鮮は提議を無視して進軍し続けた(金学俊著Hosaka Yuji訳『朝鮮戦争 原因・過程・休戦・影響』,論創社,2007,pp.264-265)。「1950年6月25日未明、朝鮮戦争は勃発した。国連安保理は、北側を侵略者と認める」(A.V.トルクノフ著『朝鮮戦争の謎と真実』草思社,2001,p120)。また、南側についた人間として、アメリカのトルーマン大統領は「1950年6月24日、アチソン国務長官から、北鮮軍が南鮮に侵入したとの報告」を受けた(『トルーマン回顧録』Ⅱp234)と語っている。

一方ソ連は、『フルシチョフ回想録』によれば、「金日成が進撃の準備をしていたときに、スターリンは北朝鮮軍の師団や連隊付きのわが国のすべての軍事顧問を、技術的な助言を与えたり軍隊の養成を助けたりしていたすべての顧問ともども呼び戻してしまったのである。…スターリンは『このこと(朝鮮戦争)に加担したという非難を招くような証拠を残しておきたくない。この戦争は金日成の問題なのだ。』と言った」(ストローブ・タルボット編、タイムライフブックス編集部訳『フルシチョフ回想録』,タイムライフインターナショナル,1972,p374)。つまり、スターリンは朝鮮戦争を事前に知っていたということになる。これらの事実からすれば、北朝鮮が事前から戦争をよく準備し、北側から戦闘を仕掛けたという説により強い裏付けを感じる。

北朝鮮は南進し、韓国の首都ソウルを占領した。国連安保理は、拒否権をもつソ連欠席のまま、北朝鮮を侵略者と認定し、韓国側には米軍を実体とする国連軍がついた。韓国側は、釜山周辺まで北朝鮮に追い詰められたが、マッカーサーが仁川に敵前上陸する作戦で北朝鮮軍を分断し、ソウルを奪還、さらに38度線以北に進軍して、中華人民共和国の国境近くまで戦線を押し上げた(マシュウ・B・リッジウェイ著、熊谷正巳/秦恒彦共訳,『朝鮮戦争』恒文社,1994,p.52)。これに対して、中国の人民解放軍が義勇軍として参戦、人海戦術で戦線を南に押し返し、事態は米中戦争という色を帯びるようになった(和田春樹著『朝鮮戦争』岩波書店、p.183)。

国連軍の反撃を受けたあと、1950年8月には国連駐在ソ連代表マリクは戦争の終結を提議したが、こんどはアメリカの反対を受け、戦争は継続された(金学俊著p267-268)。その後も、戦局が変わっては休戦案が出され、拒否されるということが繰り返された。1951年6月23日、ソ連とアメリカの水面下での接触があり、ソ連のマリク国連大使が交戦国に停戦を呼び掛け停戦会談が開始された(饗庭著 pp.204-205)。会談は難航し、その間戦闘は、38度線付近で一進一退を繰り返していたが、1953年7月に朝鮮休戦協定が結ばれた。軍事境界線はアメリカの提案により、38度線からそれほど離れていない双方の接触線を軍事分界線とすることを原則に、分界線から南北に2kmずつを非武装化すると合意された(金学俊著p329)。要するに、日本の敗戦直後にアメリカが提案して決めた朝鮮半島の米ソ間での戦勝権益山分けが、ほぼそのまま休戦ラインとなって、半永久的に続くこととなったのである。

北進による朝鮮半島統一を唱えていた李承晩にとって、このような停戦はもちろん不服であった。彼を説得するためにダレス国務長官が訪韓(1950年6月20日)した際、李承晩はアメリカに、韓米相互防衛条約の締結、軍事・経済援助、韓国軍の増強などを約束させ、その代わりに停戦を受け入れると約束した(金学俊著pp.372-373)。1945年9月から1959年の間に韓国が外国から受けた経済援助は26億9000万ドルで、その内アメリカからの援助は75%にのぼる21億1000万ドルであった。

朝鮮戦争と半島の分断は、韓国の国民生活をひどく窮乏化させた。半島が南北に分断されたことで、南側は農業や軽工業、第一次産業中心の経済構造となった(趙承勲著p65-66)。韓国経済を支えるためには、中心産業のひとつ、漁業に関して広い漁場の確保が必要になる。アメリカは、竹島/独島を韓国が実効支配することを黙認し、李承晩大統領は「李承晩ライン」を設けて、竹島/独島から朝鮮半島にいたる広大な海域を事実上の韓国の専管水域に組み入れて、そこに入って漁業資源を持ち去ろうとする日本漁船を拿捕し続けた。

つまり、韓国の支配領域を朝鮮半島南部に限ることの代償に、李承晩は最大限の米国からの援助と支持を引き出した。だが、これによって、韓国はアメリカに完全に依存するようになった。米国の消費財を大量投入され、経済的にもアメリカにますます依存して、自律性を失った。アメリカは、韓国の対米従属を強化し、韓国に、東アジアにおける防共の一角を担わせようとしたのである。冷戦体制のもとでのアメリカの極東戦略のなかに、韓国は一層きつく縛りつけられて行った。

韓国経済の自立と計画的な工業化をめざす: 朴正煕大統領の時代

だが、1961年、軍事クーデターによって、朴正煕大統領が政権を握り、こうした韓国の経済・清治は転機を迎えた。朴政権は、農漁業経済を基盤にし、アメリカの援助に頼っている韓国の経済構造を改め、工業化を図って「貧困から脱却し自立経済の基盤を作ること」を目標に「第一次経済開発五カ年計画(1962~66)」を打ち立てた(ロー・ダニエル著『竹島密約』草思社,2008, p96)。

韓国は、そのための資金と技術を必要としていたが、アメリカからの経済援助は1958年から削減され始めていた。このため、それに代わる供給源として朴政権が目をつけたのが、日韓国交正常化交渉において韓国側がいう「請求権資金」であった(太田修著『日韓交渉』クレイン,2003,p.180)。請求権資金とは、日本の植民統治に対する日本からの事実上の賠償である。この名称に関しては、韓国側は「権利」として求める「請求権」という認識があったが、日本側はそれには反対で、あくまでも「経済協力」だという立場をとっていた(ロー著 p.74)。

朴正煕大統領は、日本との結びつきがなかった前任者の李承晩と異なり、日本の陸軍士官学校第57期生で、日本の政界に幅広い人脈を持っていた(ロー著p68)。この人脈と「請求権資金」を活用し、李承晩の急進的な反日路線を軌道修正して、日本との関係を緊密化させ、日本からの資金と技術を獲得して、急速な経済発展、所得格差の縮小、軍事力の増強などを果たし、韓国の自立と近代化を推し進めようとしたのである(趙利済、渡辺利夫、カーター・J・エッカート編『朴正煕の時代』東京大学出版会,2009,pp.27-28)。

韓国が工業化推進政策に転換した背景には、計画経済のもと、日本植民地の遺産とソ連の援助で「千里馬運動」と呼ばれる急速な経済開発を進めていた北朝鮮への対抗、そしてまた、国内韓国企業から、資本蓄積をもとめて工業化促進を求める声があがっていたことなどが挙げられる。

植民地化に対する事実上の賠償を、工業化の資金に充てる

第一次計画には、「韓国経済の最終的な進路は工業化にある」という前提があり(『朴正煕の時代』p.121)、第一次計画では、銑鉄の年産能力25万トン規模の一貫総合製鉄所の建設が計画された。だが、技術的能力に欠け、外国からの融資も得られなかったため、実現しなかった(同p.123)。

とはいえ、鉄鋼業は、「産業の米」と呼ばれるほどに、一国の産業連関の中枢を担う産業であり、韓国としてはどうしても建設したいものであった。そこで、第二次計画では、国内需要の増加を満たすために、化学、鉄鋼、機械産業の発展が重視され、中でも一貫総合製鉄所建設がメインプロジェクトとして掲げられた(同pp. 124-125)。

韓国の工業化推進の中心として構想されていた一貫綜合製鉄所は、朴政権の当初の計画では、粗鋼ベース年産60万トン規模を予定していた。しかし、その計画は経済性に問題があり、韓国内に製鉄所を作るより海外から輸入したほうが良いという世界銀行の批判に遭い、欧米からの資金調達が不可能となってしまった(中川信夫著『白昼公然の錬金師たち』朝日新聞社,1977,p.195)。事実、1972年時点でも、浦項綜合製鉄所の主要製品価格は、輸入価格を上回っていた(同p.200)。

この時アメリカは、朝鮮戦争の特需で経済が成長軌道にのりはじめた日本が肩代わりして、韓国に対し製鉄所建設資金を出すことを求めた。1961年11月にラスク国務長官を日本に送り、「ベトナムは危険な状態にあり、韓国でもつまずくようならばアメリカの威信に関わる。悪化する韓国経済立て直しは、五カ年計画の成り行きに関わる。対日請求権はこの計画に直接影響を及ぼすものだから、早急に結論をだしてほしい。」と要請したという(趙承勲著 p.38)。

日本側は、池田首相の腹案だったとされる8000万ドルと、韓国側の「無償3億、有償3億、民間借款3億ドル」という計画の間をとって、1962年11月、「請求権資金」の額は、「無償3億、有償2億、民間経済協力1億ドル」で妥結した。無償3億ドル、有償2億ドルは10年に渡って支払い、民間ベースの1億ドルはプロジェクトの実行に沿って期間の調整が可能ということが決まった。(ロー著pp.94,110)。

朴政権は、「請求権資金」の繰り上げ使用を要求したが、日本の財政にとって過大な負担になるものであり、日本はそれを認めず政策変更を行い、「請求権資金」のうち農林や水産に回すはずだった資金も製鉄所建設に費やすことになった。そこで、「請求権資金」とは別に、政府ベースでの資金を設けることで、農林や水産に充てることにした。

こうして、日本が提供する、過去の植民地化への事実上の賠償が、製鉄所建設に集中的に注入されることとなった。「請求権資金」のうち、無償では、債権の相殺もあり約863億円が提供された。そのうち政府部門に投じられたのが415億円、うち4分の1に当たる103億円が浦項製鉄所建設用機材に充てられた。有償は、約677億円を貸し付けたが、そのうち製鉄所建設関係には277億円、つまり約40%が投じられている(中川著pp.190-191)。製鉄所建設関連援助として日本が投入した資金は、総計で1380億円以上あるとされているが、その一部は政治家へのリベートとなっている疑いが濃く、「黒いカネ」の存在が疑われている(中川著p.219)。

日本との垂直分業体系構築で、日本の生産財市場を韓国に

資金問題妥結の後、朴政権は、年産60万トンから「年産103万トン」にふくらませた計画を日本に提出した。この計画に関しては、日韓両国から経済性の問題が指摘され、批判の声が上がった。しかし、韓国ロビーとされる岸信介、福田赳夫などの積極的姿勢のもと、浦項製鉄所建設への援助が決定された(中川著pp.195-198)。

岸信介は、戦前は満洲で官僚をつとめており、敗戦後、連合軍によってA級戦犯となり収容されたが、不起訴となり釈放され、政界復帰を果たした。その後は、戦前の“反米ナショナリスト”から“親米保守”に転向し、首相となって、1960年の日米安保改定に尽力した(塩田潮著『岸信介』講談社pp.57,192,277,344)。時代の流れを読み、風見鶏のように路線変更をした彼は、日本敗戦後はアメリカの庇護のもとで、韓国への経済覇権を再び拡張する政策に転じたのである。

綜合製鉄所の技術に関しては、当時の八幡製鉄、富士製鉄、日本鋼管3社が提供した(北東アジアの多国籍企業と環境保全)。日本は、韓国の工業化実現のための本源的蓄積の一端を担うことで、韓国とのあいだに垂直分業の体系を構築し、日本の技術が体化された生産財市場を長期にわたって韓国に確保することをねらった。こうして、日本は、自らの利益のためにも、韓国の工業化に資金・技術両面で深く関わることとなった。

1968年4月、浦項総合製鉄株式会社が設立された。その後順調に発展を続け、2000年に民営化されたPOSCOは、現在、海外にも目を向け、ベトナムやインドでの一貫製鉄所建設などを推進し、世界有数の製鉄所となっている(POSCOホームページ)。

韓国の工業化により、李承晩ラインによる漁業水域独占は不要に

「請求権資金」問題の裏側では、もう一つの問題が解決された。1961年11月に東京を訪れた朴正熙大統領は、池田首相と会談を行う。その会談中、朴大統領は「李承晩ライン/平和線問題に柔軟に対応する」という姿勢を見せた。「請求権資金」問題解決後は、日本の船が李ライン内で操業していても韓国側が黙認するようになり、実質的に李承晩ライン/平和線は撤廃された(ロー著 p.115)。

李ライン問題の解決の背景には、請求権資金により製鉄所が建設されて韓国経済の工業化が実現すれば、韓国経済は、もはや従来のように農漁業に大きく依存する必要がなく、漁業を支えるための広大な水域の確保に必ずしも執着する必要はない、という事情があった。漁業では日本に譲歩して、日本に好印象を与え、それによって工業化への資金・技術援助を安定的に確保するのが賢明である、という考えもあっただろう。

日米・韓の垂直分業体制確立: 韓国が抜け出せない日米依存

1969年、韓国政府は、外国人投資の誘致増進と外国人投資企業の育成のための施策をとり、日米の企業が韓国に積極的に進出した(趙承勲著p81)。

1970~80年代半ばの日米韓の空間的分業は、新国際分業(NIDL)の原理によるものだった。つまり、より技術的に高度な生産工程は日米、労働集約的な組み立て工程は韓国で行っていた(趙承勲著p91)。このため、韓国の輸出産業は、完成品輸出を行うほど、日米からの中間財輸入が増え、国際収支の赤字を増加させる、という関係が続いた(趙承勲著p83)。しかし、日本の円高が進むにつれ、日米間での貿易摩擦が進むようになると状況が変わる。アメリカから摩擦への対応を迫られた日本は、ウォン安下での韓国の低賃金に目をつけ、韓国を媒介とする迂回輸出を増やすようになる。こういった、日本から部品や素材を韓国に輸出し、韓国は完成品をアメリカに輸出するというメカニズムになるにつれ、韓国の輸出が輸入を上回り、国際収支が黒字に転じるようになった(趙承勲著pp.90-91,94)。

韓国の工業化を進めるにあたっての資金や技術は日本が丸抱えし、日本の産業構造をモデルに工業化政策をすすめた。このため、韓国の工業は、全般的に、日本に対して比較優位をもつことが難しいという問題が生じた。日韓間では、日本を上位として、軽工業製品でも日本が比較優位を持ち、韓国に輸出されるという分業関係が築かれたのである(中川著p234)。このため、韓国は、のちに、日本がまだ進出していない後発途上国や移行経済諸国などを選んで、集中的に海外進出を図るようになる。

アメリカの極東における反共冷戦戦略を日韓が肩代わり

日韓の関係強化は、アメリカの傘のもとで、軍事面にも及んだ。1966年6月、衆議院本会議で、社会党小林進議員は次のように発言している。

「アメリカは財政の6割以上に及ぶ軍事予算と対外軍事援助からくるドル不足、ベトナム戦争の軍事費増大で経済が不安定になっている。このため、日本にアジア経済援助の肩代わりをさせようとしている」(趙承勲著p.77)。

日本は、アメリカの思惑をふまえ、アメリカからの要請への対応と、経済・安全保障両面での利害から、韓国朴政権の強力なテコ入れに乗り出したのである。経済面では、1965-75に日本から韓国へ21億ドル(借款・直接投資)が流れ、対韓貿易黒字は65億ドル。差し引き44億ドルが日本に逆流し(借款の利子等を考えると62億ドル余り)、日本は対韓経済協力から利益を得ることになった。安全保障面では、「朴政権の政治・経済的困難が増大して日本のコントロールが及ばなくなると、日本の安全保障の脅威となる」という釜山赤化論的発想が増えていき、こちらでも朴政権へのテコ入れを強化する方針を採った(中川著p32)。

1969年の佐藤・ニクソン共同コミュニケにおいて「韓国の安全は日本自身の安全にとっても重要」という日米共同声明が出された。また、1971年2月19日の『釜山日報』は、「1967年6月末までにアメリカのすべての軍事援助が打ち切られ、韓国国防に転機がくる。それ以後韓国は、年間4~5億ドルの軍事産業を持つことになろう。そのため、日本の軍需産業との提携を75年までに急速に進める。当初は整備工場の規模からはじめるが、韓国軍需産業の主体は浦項総合製鉄所であり、これへの日本の援助を高めるようにする」という、朴政権の70年代の国防に関する方針を報じている(中川著p199-201)。浦項製鉄所が、韓国の工業化のみならず、軍事化においてもカギを握っていたことがわかる。

ベトナム戦争で敗北し、南ベトナムの傀儡政権を失ったアメリカは、もうひとつの南北分裂国家である韓国を選択的介入の対象にしぼり、「朴政権への日本のテコ入れ=米負担の肩代わり」を増大させる。アメリカの覇権のもとでの日韓一体路線をさらに推進していく。アメリカは、「韓国防衛は、日本の安全保障のために必要だ」という論理を唱えた。これには、朴独裁政権への批判そらしと日本の対韓援助引き出し増加を容易にする狙いがあった(中川著p.31)。

韓国自身も、アメリカの戦略は分かっていた。1965年2月23日の『釜山日報』は、「韓日会談は、…将来の極東における相互の負担と役割に関する米日間の、あるいは韓米日間の会談である。…アメリカとしては、極東土着勢力間の均衡をはかるよりも、むしろ富強化されてゆく日本の勢力圏に韓国などを経済的・軍事的に編入してしまう方が便利だということかも知れない」と報じた。アメリカの、日米安全保障条約・米韓相互防衛条約を、日韓経済協力の強化で結ぶという戦略には、この3つの条約が補完し合う形で、中華人民共和国・ソ連・北朝鮮を仮想敵とした冷戦戦略におけるアジアでの支柱をつくるという目的があった(中川著pp.238-239)。

このような、日韓の60年代以降の急速な関係強化は、日米韓間にまたがり、朴正熙や岸信介の経歴にも見られるように、戦前の日本の朝鮮・満洲をもまたぐ人脈を通じておこなわれた。そこにはさまざまの黒い関係が存在し、日韓の不明朗な癒着を生むものとなった。

このうちの一つ、ロッキード事件は、日米だけの問題ではなかった。児玉誉士夫がロッキード社と結んだ契約には、韓国へのトライスター売り込みまで規定されていたという。日米間では黒いカネが日本に流れてきたが、日韓間では黒いカネが双方を行き交うという関係であった。アメリカの冷戦戦略下での、日韓の一体化は、こうした日韓の利権政治家・経営者どうしの癒着をも意味していた(中川著pp.6-8)。さらにロッキード事件をきっかけとして、こうした日韓関係の強化の背景に、CIAの対日工作があったことも暴露された。日米安保堅持と親米路線をとった自民党結成にCIAが大きな役割を果たしたこと、児玉とCIAの協力などが暴露された(中川著p21-23)。

とはいえ、こうした日韓の腐敗をはらむ癒着は、南ベトナムでの同種の腐敗が米国の下支えの効率を悪くさせた教訓から、アメリカの手によって時折暴露されることもあった。例えば、KCIAの対米工作や、ガルフ・オイルの対韓政治献金などである。これは、朴政権の腐敗した部分が、アメリカにとっての負担になってきたことを示している。(中川著pp.240-241)。

むすび

もともと日本の植民地だった朝鮮は、日本の敗戦後、国連の信託統治を経て統一された独立国になるはずであったが、アメリカの手で分断され、南部には親米反日の傀儡政権がつくられた。

しかし、朴正熙大統領の時代になってから、韓国は工業化戦略に転じ、日本の技術と資金を得て浦項綜合製鉄所を建設した。これを産業連関の中核として、韓国の産業は、自動車・家電などの部門でその後めざましい発展を遂げ、今では日本のライバル的存在にまで成長している。この援助の背景には、アメリカの極東覇権戦略があった。

アメリカは、第2次大戦戦勝によって獲得した北東アジアの地域に対しいわば親玉としてふるまい、日本と韓国を、占領政策や援助を通じて子分としてその下につなぎとめた。だが、アメリカにとって、資金援助の負担が厄介になってくると、今度は子分であり、それなりの経済基盤を持つに至っていた日本に肩代わりをさせた。だから、敗戦直後の韓国経済はアメリカが全面的に援助していたにもかかわらず、いつの間にかその役割が日本に移り、日本が韓国にテコ入れをするという構図ができあがってしまった。この構造は、現在の二国の関係ならびに韓国経済のあり方にまで引き継がれている。

(福永温子)

| TOP |

|---|