愛琿歴史陳列館では共産党のイデオロギーに

基づく国境問題について展示されている

目次はじめに第1章 「満洲」とは、どの空間を指すか1*1. 時代ごとに変化する「満洲」の範囲第2章 清建国期から1895年までの満洲の歴史2*1.「満洲」に漢民族のフロンティアが拡張する過程第3章 1895年から1905年までの満洲の歴史3*1. 世界情勢の国際関係の中での満洲3*2. ロシアの北東アジア進出3*3. ロシアの手による満洲内部の空間形成第4章 1905年から1931年までの満洲の歴史4*1. 世界情勢の中での満洲4*2. ロシアと日本のバウンダリーと両国の支配空間4*3. 日本の満洲へのフロンティア拡大4*4. 満洲の広大な地域の上に立つ奉天軍閥第5章 満洲国の時代: 1931年から1945年までの満洲の歴史5*1. 世界情勢の中での満洲5*2. 満洲国建国5*3. 日本とソ連のバウンダリー形成5*4. 満蒙開拓団: 満洲全土を日本人で充填する試み5*5. 新京と大連: 満洲国が持っていた二重の中心性第6章 1945年から1950年代後半の満洲の歴史6*1. 幻の「日独ソ伊四国同盟」と、無謀な日本の開戦6*2. ヤルタ会談における、ソ連の満洲に対する覇権回復の承認6*3. 満洲国崩壊を自ら導いた日本6*4. 満洲をめぐるソ連の「二枚舌外交」と、中国共産党の支配確立過程6*5. 中華人民共和国内部における満洲の役割6*6. 中国共産党成立の支援基地としての満洲第7章 「満洲から中国大陸へ」というベクトル7*1. ベクトルの存在7*2. ベクトルの発信地としての満洲結び:多様な空間スケールの中での満洲 |

19世紀末から20世紀半ばまで、「満洲」という空間は、様々な政治勢力のフロンティアのせめぎあいの場になってきた。ロシア・ソ連、ならびに日本という2つの外部帝国主義勢力に加え、先住民である満洲族の清朝・溥儀、奉天軍閥、そして南部から浸透した漢民族が中心に組織する国民党・中国共産党など多種多様なアクターが、このフロンティア拡張をめぐる争いに関わってきた。本コラムでは、これらのアクターはどのような意図を持って、この空間の覇権を握ろうしたのか、そして、このフロンティアをめぐる争いを通じ、満洲という空間が、北東アジア地域に、そして中国大陸全体にどのような役割を果たしてきたのか、検証したい。

本論は、満洲という空間において、支配者のフロンティアをめぐる抗争が作り出すバウンダリーの有り様が決定的に変わったタイミングに注目して、時期区分をする。

第1章は総論である。「満洲」という地名がどのような空間のひろがりを指すかは、時代ごとに異なっている。この地名が示す空間的範囲の定義について、時代ごとにその変遷を示す。第2章では、帝国主義勢力の進出する前の、満州族の生活空間への漢民族の浸透について取り扱う。第3章では、日本が遼東半島を放棄した後、この空間に上凍港獲得を目指すロシアが1896年の露清密約で東清鉄道敷設権を獲得した時から、日露戦争でロシアが敗戦するまでの期間を扱う。第4章では、ポーツマス条約で長春以南の鉄道、関東州と朝鮮半島の権益を日本が手にして、日本がフロンティアを拡張する過程を扱う。第5章では、1931年の満洲国成立によって満洲という空間が明確な覇権領域のバウンダリーをもつにいたり、1945年の日本敗戦によってそれが崩壊するまでを扱う。第6章では、ソ連が満洲にフロンティアを再び拡張し、この空間の覇権を確保したのち、中華人民共和国が建国されて徐々にソ連のフロンティアの力が薄れて行く中ソ対立の時期までを扱う。

第2章から第6章の各章では、各時代のグローバルなスケールにおける地政学的展開の中での満洲、満洲という地域スケール内部での出来事ならびに各アクターの思惑、そしてフロンティアの争いがどのようにバウンダリーに転化したのかを中心に検証したい。

最後に、第7章と結びでは、第2章から第6章の中で、(1)グローバルなスケール、(2)極東アジアまたは中国大陸というリージョナルなスケール、そして(3)満洲全土というスケール、3つのスケールごとに半世紀という時代を通して共通して満洲が果たした役割、空間の性質について論じ、総括としたい。

「満洲」という言葉が指す地域は、時代ごとに異なってきた。

もともと、「満洲」という言葉は、後金を「マンジュ国」と自称し、漢字表記で「満洲」と記するようになったことに始まる。そして、やがて民族名も「満洲」に改変された[1]。すなわち清朝時代には、「満洲」という地名は、もともとこの地域の先住民である「満洲族」の生活空間を指す言葉であって、現在のロシア領の黒龍江/アムール川左岸や、沿海州も含んでいた。ただし「満洲族」が住む地域という言葉によって定義された清朝時代の「満洲」の周縁部の境界は、曖昧なもので、ロシアと北朝鮮の国境によって人為的に形成された明確なバウンタリーに囲まれた地域をさし示すわけではなかった。

満洲は、満洲族の根拠地として封禁の地とされ、満洲王朝は漢民族の立ち入りを制限した。しかし、満州族が清を建国して中国全体を支配するようになると、この制限はあまり意味をなさなくなり、清朝後期には、この規制は、実態を為さなくなって多くの漢民族が流入した。とはいえ、華北地域とは、定住している民族分布の違いという視点から、空間的な異質性を見出すことができた。

ロシアとの間では、極東にフロンティアを拡張したロシアとの争いの中で、次第に境界が明確化されていった。例えば、9月1日 に訪れた、ロシアとの北部国境沿いにある黒河の愛琿歴史陳列館では、外満洲(Outer Manchuria)と呼ばれた地域から、黒龍江を越えて、ロシア人に駆逐されていく満洲族の姿が展示されている(下図)。すなわち、現在ロシアの領域となっている地域もまた「満洲」と呼ばれる地域であったが、ロシアの極東への侵攻が進む過程で、その示す地域は変化していった。

愛琿歴史陳列館では共産党のイデオロギーに

基づく国境問題について展示されている

次いで、日露戦争に戦勝し、のちに満洲国を建国して、アジア北東地域が日本の覇権下に置かれるようになると、日本の直轄植民地である関東州と、傀儡政権を置いた満洲国として日本が支配した地域を、「満洲」と呼ぶようになった。

中華人民共和国時代になってからは、「満洲」という地名自体が忌避されるようになり、「中国東北部」ないしは、遼寧省、吉林省、黒龍江省が「東北三省」と呼ばれるなど、「東北」という名称がそれにとって代わられた。「東北」とは、いうまでもなく、首都・北京を中心にみた相対空間の方角を含意し、漢民族が支配する中国の一部であることが強調されるとともに、かつて清朝を建国した満州族の歴史的過去とその自立性を否定する政治的意味がそこにこめられている。

このように、「満洲」とは、時代によって指し示す地域は異なるものの、北東アジアの一地域を指し示す言葉として、使われてきた。清朝時代以前から長い間使われてきた用語であり、決して、日本帝国主義の過去の侵略行動を肯定化する用語ではない。むしろ、「満洲」という地名を忌避し、「中国東北部」という地名で置き換えることこそ、政治的であるといえる。

本巡検ウエブサイトでは、このような「満洲」という言葉のコンテクストによる多義性に留意しつつ、「中国東北部」ではなく、「満洲」という地名を使用する。

かつて「満洲」と呼ばれた地域は、現在の「東北三省」よりもずっと広い地域であったことは、前章で述べた。そこは、漢民族世界からみると、その外部の生活空間であった。そのような空間が、清朝時代から現在に至る中で、漢民族世界に取り込まれていった過程について見ておきたい。

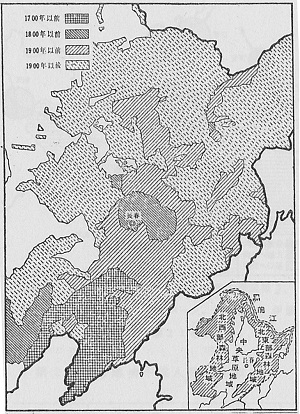

(漢人植民年代別地域図 出典: 越澤明『植民地満洲の都市計画』アジア研究所, 1978, p.2)

清朝初期、漢民族のフロンティアは、山海関を超えて、遼河一帯までであった。明朝から清朝へと移行した時期に、華北から満洲の入り口にあたる遼河一帯の漢族農業社会が壊滅的な状況になった[2]。民族分布は国境のように明確な線引きはできないものの、この遼河一帯によって満洲族と漢民族はゆるやかに分断されていた。

時代と共に、漢民族のフロンティアは華北から北東方面へと拡大して行った。1740年から遼東流民原地帰還令の発布による封禁政策がとられるものの、漢民族の流入は進んだ[3]。そして、19世紀後半になり、清が弱体化し始めると、封禁政策は名前だけで実態を伴わないものとなり、漢族の流入が更に進んだ[4]。

漢民族の流入が現在の「東北三省」に急激に増加するのは、農業生産増大による労働需要の増加した20世紀になってからである[5]。私たちが巡検で8月20日

に瀋陽と鞍山の間を高速道路で通過した際、蘇家屯といった、漢民族の名前のついた地名を目にした。これらは、華北から漢民族がやってきて、定住するようになった地である。

漢民族の流入が現在の「東北三省」に急激に増加するのは、農業生産増大による労働需要の増加した20世紀になってからである[5]。私たちが巡検で8月20日

に瀋陽と鞍山の間を高速道路で通過した際、蘇家屯といった、漢民族の名前のついた地名を目にした。これらは、華北から漢民族がやってきて、定住するようになった地である。

華北を出身地とする漢族商人は、満洲で商業ネットワークを築くようになっていて[6]、19世紀後半には、既に満洲は漢民族の商業活動の圏内に満洲は取り込まれていた。満洲国時代の後期、1941年に書かれた『東亜諸民族の盛衰』によれば、「満洲国東北部に残存しているに過ぎない」とあり[7]、この時期には、かなり漢民族と同化していたようだ。すなわち、清朝時代から急激に漢民族のフロンティアが現在の「東北三省」まで拡大したのである。

第2章で述べたように、漢民族自身が先住民であった華北以南の中国大陸と、満州族が先住民の満洲とは異質な生活空間をなしていた。ついにこの満洲という空間は19世紀末から世界政治の中に翻弄されていく。

帝国主義諸国の世界分割が進行する中で、未だ世界分割が終わっていない地域は、アフリカの内陸部とヨーロッパから最も遠く離れた地域の一つである北東アジアのみであった。満洲で次第に列強による分割が始まったのが、19世紀末である。この時代の満洲を巡るアクターは、日本と南下政策を図るロシア、そして朝鮮を朝貢国として19世紀末まで覇権下においていた清であった。

植民地分割の最初のターゲットとなったのは、清の領内の満洲ではなく、清と冊封の関係を結び、その属国となっていた隣の朝鮮であった。朝鮮での覇権争いは、ロシア、日本、そして、この時期辛うじて「眠れる獅子」として威厳を保っていた清、の3カ国に加え、威海衛を植民地に持つイギリスも関心を有していた。ちなみに、この覇権争いは、朝鮮に面し日本海の南の出口を扼す対馬の領有を巡る争いにも発展しており、ロシアとイギリスは、あわよくば対馬を植民地にしようと狙っていた。

この朝鮮を巡るフロンティア争いから生じた日清戦争の過程で、日本は鴨緑江を越えて安東を占領、旅順を攻略するに至った[8]。この日清戦争を端緒として、満洲は本格的に帝国主義諸国の植民地分割を巡る抗争に巻き込まれはじめる。

ロシアの満洲進出は、三国干渉より始まる。

日清戦争における日本の当初の目的は、朝鮮における清との間のフロンティア争いであった。だがそれは、次第に遼東半島を入り口とした中国本土進出へと変わり[9]、下関条約での遼東半島獲得につながった。しかし、ロシアを中心とした三国干渉によって、遼東半島は返還させられる。この時から日本は、本コラムで扱う満洲を巡るフロンティア争いの帝国主義的抗争に参入したものの、日本は1895年以降、10年間に渡って、満洲からは撤退させられたままであった。

この10年間、三国干渉によって駆逐された日本に代わって、満洲を覇権下においた帝国主義国は、上凍港の獲得を目的とするロシアであった。ロシアが満洲という空間に侵入するのは、1896年からである。

ロシアのフロンティア拡張に伴なう清との接触は17世紀まで遡る。外興安嶺山脈を露清国境とする1689年のネルチンスク条約に始まり、1858年の愛琿条約と1860年の北京条約の締結によって、沿海州をロシアの支配下へと置き、ロシアと清朝の間に明確な国境線が引かれた。

これにより、かつて同じく満洲と呼ばれた外満洲と、現在の「満洲」では絶大な空間的異質性が生じることとなった。私たちは巡検において、2度中国とロシアの国境を渡ったが、川ひとつ越えて向こう岸に見える世界と自分のいま立っている世界が、全くの異世界であることに度々驚かされたものである。ハバロフスクやブラゴベシチェンスクのヨーロッパ風の街並みは、撫遠や黒河の中国風の街並みとは、全く異なるものであった。すなわち、かつての満洲族の生活空間は、フロンティア拡張の結果引かれたバウンダリーを境に、漢民族世界、そしてヨーロッパ世界へと変わっていったのである。

(アムール川/黒竜江をはさんで向かい合う、ブラゴベシチェンスク(左)と黒河(右))

しかし、これだけでは、上凍港の獲得というロシアの目的は達成し得なかった。北京条約以降、ウラジオストク港の建設が始まったものの、この港は真冬の流氷の影響によって、造船技術の進んでいなかった19世紀末においては、一定期間使用が制限され、使用上能な時期は軍艦を長崎や上海に移動させなければならなかった[10]。これではロシアは極東において充分なプレゼンスを発揮することはできない。従って、ロシアが極東で軍事的プレゼンスを高めるためには、上凍港がなんとしても必要だったのである。ロシアの満洲への南下は、一連の東方への侵攻過程の最終段階にあった。

ロシアの満洲侵入は、1896年の露清密約をもって始まり、1898年の大連・旅順の租借をもって完成する。

まず露清密約は、下関条約にて日本が清から遼東半島の割譲に対して返還要求を行ったことの清からの見返りとして、ロシアが東清鉄道敷設権を獲得した密約である。この条約で獲得した鉄道敷設権は満洲北部を西部の満洲里から東部の綏芬河にかけて横切るもので、ロシア領内を通過するルートに対して、ウラジオストクまでの距離を大幅に縮める役割を持つと同時に、1898年に租借地として獲得する大連と旅順へと繋がる東清鉄道南部支線の敷設権獲得への布石となるものであった。この鉄道建設によって、ロシアは旅順という一年間通じて使用可能な上凍港を獲得するのである。

ロシアは、露清密約の条文を利用し、鉄道用地を東清鉄道を管理する会社の「絶対的かつ排他的行政権」の及ぶ地域として支配し、更に鉄道用地ばかりでなく、主要駅周辺の土地にもその排他的行政権が適用されると拡大解釈して、都市建設を行った[11]。この鉄道附属地という空間支配の概念は、日本が、後の満鉄附属地としてそのまま継承した。したがって、広大な満洲という空間において、基本的には、その軸となる東清鉄道沿いに、T字型にロシアの支配空間が形成された。

東清鉄道の沿線の諸都市の中でも、東清鉄道の分岐点となるハルビンは、ヨーロッパから直通列車が来る東洋への玄関口として、1896年から壮大な都市建設が行われた[12]。そして、1898年から、厳冬期に港が使えないウラジオストクよりも好条件を備えた港の建設が遼東半島で始まる。

ロシアは、商業港として建設されたダーリニー/大連で、大規模な都市建設を開始した。そして、その先の旅順には強靭な軍港が建設され、後の日露戦争で歴史に残る激戦を導くほど堅固に作られた旅順要塞は、ロシアが獲得した領域の防衛地としての機能が課せられたのである。

20世紀初頭の国際関係における最も重要な対立の構図の一つは、「グレート・ゲーム」と呼ばれる世界規模でのイギリスとロシアの対立であった。中央アジアを中心に繰り広げられたこの対立は、同時期の北東アジアにも影響を及ぼした。

ロシア側には、19世紀に世界的な覇権を築いた大英帝国に対抗する形で、フランスやドイツがサポートを与えた。一方、南アフリカにおけるボーア戦争で消耗していたイギリスは、日本をパートナーとして選択して日英同盟を締結し、日本にロシアの南下政策への抑止力としての期待をかけた[13]。すなわち、満洲を巡っても、イギリス陣営と、ロシア陣営という2つの帝国主義の軸が対抗関係にあったのである。

この英露の対抗関係は、ロシアが満洲、朝鮮へと南下してくる中で、緊張を高めた。義和団事件を通して、ロシアが満洲の主要都市を占領したことが一つのきっかけとなって、日露戦争は発生し、両陣営は衝突した。

激戦が繰り広げられた二〇三高地(左図)とそこから眺望できる日露戦争中の旅順港(右図)

この戦争に、日本とそのバックにあったイギリスの勝利で決着がつくと、イギリス・ロシア間で妥協が成立するようになる。1907年には英露協商が成立した。その結果、日露戦争以前の1904年時点で、満洲を巡る対立以外では協調関係が結ばれていた英仏協商を加えたイギリス、フランス、ロシアの三国協商が成立する。ちなみに、この三国協商は、ドイツとの対立構造を生み出し、第一次世界大戦を準備した。

20世紀のはじめまでに、世界中の先進国を除く、ほとんどの国が列強によって一度は分割された。つまり、満洲は、第一次世界大戦前に、帝国主義が世界を埋め尽くして行く最後の局面で、帝国主義の抗争下に置かれた地域だったのである。

イギリスとコンビを組んだ日本は、第一次世界大戦前の植民地分割に参加する最後のタイミングで植民地獲得競争に参加し、満洲へとフロンティアの拡大に成功した。

日露戦争の結果、世界スケールで成立した英露の妥協とともに、イギリスと同盟関係にあった日本とロシアの間にも妥協が成立した。それが、1907年の日露協商である。ポーツマス条約によって、ロシアは長春以南の鉄道権益を日本に譲渡し、日本とロシアのバウンダリーは長春に設定され、いったん日露のフロンティア争いは収束した。

長春に分界点が設定された理由は、日露戦争において日本軍が長春まで到達したためであった。両国のバウンダリーは、長春と寛城子駅の間に設定された。東清鉄道の軌間はロシアと同じ1524mmであったが、日露戦争後、日本の覇権地域となると、日本は長春以南の軌間を、朝鮮ならびに中国の他地域の鉄道と同じ1435mmに改軌した。その結果、長春は南満洲鉄道と東清鉄道の乗換地点となった(右写真、出典: 西澤泰彦『「満洲」都市物語』河出書房新社, 2006, pp.101)[14]。両鉄道は直通できなくなったため、物資の積み替えが長春で行われ、長春は発展した。このように、長春がそれなりの都市となったのは、日本とロシアのバウンダリーがその地域に設定されたが故である。

長春に分界点が設定された理由は、日露戦争において日本軍が長春まで到達したためであった。両国のバウンダリーは、長春と寛城子駅の間に設定された。東清鉄道の軌間はロシアと同じ1524mmであったが、日露戦争後、日本の覇権地域となると、日本は長春以南の軌間を、朝鮮ならびに中国の他地域の鉄道と同じ1435mmに改軌した。その結果、長春は南満洲鉄道と東清鉄道の乗換地点となった(右写真、出典: 西澤泰彦『「満洲」都市物語』河出書房新社, 2006, pp.101)[14]。両鉄道は直通できなくなったため、物資の積み替えが長春で行われ、長春は発展した。このように、長春がそれなりの都市となったのは、日本とロシアのバウンダリーがその地域に設定されたが故である。

長春以南が南満洲鉄道となって日本の権益下にはいると、日本は奉天/瀋陽にも都市建設を開始した。ロシアは、東清鉄道本線と南支線の分岐点であるハルビンと、港を建設した大連には大規模な都市建設を試みたが、奉天/瀋陽をはじめ、それ以外の満洲族の生活空間には都市を建設しなかった。しかし日本は、ロシアが建設した都市に加えて、奉天/瀋陽など、その他の都市も重視して都市経営をはじめた。

上凍港獲得の目的が一番であったロシアに対して、日本は朝鮮を入り口として、大陸により密な勢力拡張を図った。日露の満洲政策の違いが、附属地の密度の違いとなって表れている。

日露戦争で長春以南の権益を獲得した日本は、満鉄の営業を1907年から開始し、東清鉄道の権益を踏襲する形で、附属地経営を行った。

満鉄は当初、鉄道と撫順炭鉱を中心とした事業を行っていたが、1920年代後半から、電気・ガスなどのインフラ事業などを開始し、複合的・総合的な満洲経営を展開するようになった[15]。ロシア革命の勃発によって、ソ連が、満洲へのフロンティア拡大に対して消極的になると、日本は、中華民国に対して対華21ヶ条要求を突きつけ、満洲における権益を強化した。

(右図)現在もその規模の大きさを伺える撫順炭鉱

第一次世界大戦後、日本は満洲、そして南樺太から北へと更なるフロンティアの拡大を目指す。ロシア革命に対する列強の干渉に乗じて、シベリア出兵を行うのである。シベリア出兵では、アメリカと共に“協調出兵”の体裁が取られたものの、ウラジオストクを経由して、次第に日本が単独行動でシベリアに大規模に兵を駐屯させていった[16]。

一方、ロシア革命時の混乱期において、ソ連は日本軍など海外帝国主義勢力の影響を和らげるため、緩衝国として「極東共和国」を建国した[17]。1922年、日本がシベリア撤退を決定し、赤軍が内戦に勝利すると、極東共和国は廃止され、極東はソヴィエト政権下に入ることとなった。日本は、ロシア革命に伴う混乱に乗じて、覇権領域を満洲を越えて、シベリアや北樺太まで拡大させようとしたが、それは失敗に終わったのである。

前項で述べた、長春を境として北満がロシア又はソ連、南満は日本という勢力範囲は、あくまで両国が直接支配を行っている東清鉄道と南満洲鉄道上のことがらであって、その他の地域で影響力を有していたのは、地付きの地域首領[18]であった。そしてその上に、省政府が立っていた。そして、各省政府の長となり、東北三省の長となるのが、奉天/瀋陽に本拠を置く、張作霖率いる奉天軍閥であった。

すなわち、一番上位の空間スケールにおいて北東アジアの海外勢力の日本とロシア(ソ連)が対抗し、二番目に上位の空間スケールには満洲全域を基盤とする奉天軍閥、更にその下の空間スケールに奉天軍閥を支持する地域首領達がいるという重層的な支配関係だったのである。

張作霖は袁世凱の支持を受け、1916年に奉天省長となり、17年に黒龍江省、19年に吉林省の支配権を獲得し、東三省[19]の支配権を確立した[20]。そして華北への進出を図り、1924年には揚子江の周辺にまで勢力を拡大している[21]。この奉天軍閥成長の背景には、満洲の特産である大豆の輸出拡大が一因となっていた[22]。

奉天軍閥の成長の背景は満洲民族としてのアイデンティティであった。満洲族の清朝が崩壊した後、代わって漢民族の中華民国が満洲を取り込むこととなった。漢民族の覇権の下で、満洲族のアイデンティティの象徴的役割を果たしたのが、奉天を拠点とした奉天軍閥であった。1916年、袁世凱が死亡した後、北洋軍閥が解散すると、中華民国は徐々に形骸化し、混乱していった。その混乱を突いて、張作霖は息を吹き返し、満洲から華北へと勢力を伸張させようとしたのである。

次に、満洲という空間スケールの支配者であった奉天軍閥と、それより上のスケールで北東アジアをせめぎ合っていた日露(日ソ)との関係についてみる。

まず、日本との関係をみると、華北以南の中国大陸と満洲を分離させて、満洲の覇権をにぎりたい日本は、満洲に土着の奉天軍閥を支援した。一方、奉天軍閥は、満洲における自らの勢力を伸張する上で日本を利用できると考え、親日的な態度をとった[23]。すなわち、満洲という空間スケールの共通性を通じ、日本と奉天軍閥が結びついていったのである。これを足がかりに、日本は中国大陸での覇権強化を図った。奉天軍閥が華北進出を図る際や、1925年に張作霖が郭松齢らの反乱を阻止した際は、日本軍の支援を受ける[24]など、度々日本から支持を得ている。

これと対照的に、奉天軍閥はロシアに対しては敵対的戦略をとった。ロシア革命によって満洲におけるソ連のフロンティア拡大政策が消極的になったことを機に、1920年代後半からソ連の利権回収運動を活発化させた。長春以北の東清鉄道はいぜんソ連が権益をもち、ソ連の手で運行されたが、ソ連が支配した北満の教育権の回収や電話局などを奉天軍閥によって占領され、ソ連の利権は一定程度回収された[25]。

このように満洲のローカルの支配者として、奉天軍閥が影響力を高めた一方で、日露戦争に勝利した日本は、それと結びついて北へとフロンティアを拡大させ、満洲への影響力を強めていったのである。

日露戦争後、日露の妥協が成立し、徐々に日本は満洲への覇権を強めて行った。こうしたなか、アメリカが満洲に対して関心を持ち始める。

第1次世界大戦下で戦場にならなかったアメリカは未曾有の経済発展を遂げ、大英帝国が唯一の世界覇権を握る状況は変わり始めていた。アメリカは、欧州列強が分割して覇権を維持している中国に「門戸開放政策」を唱え、自らの資本が進出できるよう画策してきた。アメリカが経済成長に伴なって力を持つようになるにつれて、このアメリカの主張は国際社会で支持を得るようになっていた。アメリカは、満洲に覇権をもちはじめた日本に対しても門戸開放を求め、満洲に対する経済進出の意欲は、アメリカの経済発展と共に強まった。

いうまでもなく、アメリカの掲げた「門戸開放」、「民族自決」という言葉は、これまでの帝国主義とは異なる戦略をとる、後発帝国主義国アメリカのレトリックであった。すなわち、植民地ないしは特定の国の覇権下に置かれた地域を独立させた上で、アメリカが自由に操れる傀儡政権を作るという、戦後に韓国、南ベトナム、アフガニスタンなど各地で採った政策がその背景にある。「民族自決」という観点では、満洲民族の生活空間を中国から分離して覇権を握りたい日本も利用した概念であったものの、もう一つの「門戸開放」という観点では、権益をすでに多く持つ日本と、参入を図るアメリカは対立した。第一次世界大戦後から表面化し始めたこの対立は、第二次世界大戦の日米対戦へと繋がる一つの要因となった。

帝国主義的な侵略戦争に対する反発ムードも、第一次世界大戦のヨーロッパ諸国の経験を背景に、国際的に高まりを見せていた。ワシントン会議での9カ国条約、1928年のパリ上戦条約などが締結され、日本が自国の権益を囲い込み欧米列強を排除する満洲支配は、国際社会からの批判を徐々に高めていた。

満洲は1900年代初旬に、一度日露の手によって分割されたが、1930年代は再分割すべき地域として、欧米列強の関心を引く地域となったのである。

このように日本の満洲における権益に対して欧米列強からの批判が高まる中で、日本は更に満洲一帯にフロンティアを拡張し、覇権を強化しようとした。こうして、「満洲事変」が起こり、満洲国が建国される。

1928年の北伐以降、張作霖が国民政府との協力姿勢を示したことによって、日本は奉天軍閥との対決姿勢を示し始める。1928年6月、関東軍は張作霖を爆殺する。そして爆殺事件後、奉天軍閥が張学良に引き継がれてから、張学良は反日的姿勢を取り、日本と奉天軍閥は完全な対立関係となった。

1931年9月に満洲事変が始まると、日本軍は月を重ねるごとに、満洲の軍事占領地域を拡大し始めた[26]。北に日本軍が進軍して行く中で、早期の占領が上可能な地域では、張学良からの独立宣言を行わせて[27]、地域の将領を強圧的に日本側に取り込んだ。そして、1933年の5月の中華民国との塘沽停戦協定によって、中華民国は黒龍江省、吉林省、遼寧省、熱河省の4省が中華民国から分離することを承認した[28]。この協定により、日本は、分離された領域を排他的な覇権下に置くことに成功したのである。

満洲国は、日本との外交関係を正式に取り決めた日満議定書の中で、日本が鉄道や港湾などの交通網に関わる殆どの権利を日本政府が有していること[29]、日本が軍事顧問を派遣することを定めている[30]。統治機構の制度的な特徴においても、日本人が長を務める総務庁と関東軍が権力を握っていた。総務庁は国務総理大臣よりも中枢機能を有していたし、関東軍も満洲国に日系官吏の任用権を認めさせ[31]、人事権を掌握していた。

日本人、朝鮮人、満洲人、モンゴル人、漢人による「五族協和」は、あくまで表面的なものであり、実態は明らかに日本の傀儡政権であった。このように傀儡政権を作る手法は、皮肉なことに、アメリカの帝国主義的手法と同じであったが、その中身は、明らかにアメリカの意図に反していた[32]。

日本は、「民族自決」の様相を整えるため、清朝最後の皇帝、溥儀を押し立てた。

関東軍は、奉天近くの柳条湖から北上し、2月には、北のハルビンも含めた主要都市を占領、1932年3月に、溥儀は満洲国の建国宣言を行った。

満洲国皇帝であった溥儀について、必ずといって良い程に語られるのが、溥儀が完全な日本の傀儡だというものである。8月22日 に私たちが巡検で訪れた長春にある偽満皇宮博物院の西便殿には、「……溥儀は一時的に『政務に勤めよう』と決心し、清王朝の祖業の回復のために、毎日、ここで、政務に勤め勉強をしていたが、偽満洲国がますます植民地化されていくにつれて、次第に自分が掛け値なしの傀儡だと気づいた。……」という日本語の説明書きがあった。中国の博物館の展示内容は、中国共産党の指導のもとにあるから、溥儀が意志なきパペットであるという歴史認識は、中国共産党の主張したい歴史認識と一致する。

しかし、単純にそうであったと言い切れるのだろうか。むしろ、溥儀自身は、満洲国建国を手がかりに漢民族によって滅亡させられた清朝の復興を考えてはいなかっただろうか。

溥儀が主体的な役割を果たそうとしていた、もしくは、機が熟した暁には満州族の主導権をうちたてようとしていたはずだ、と考えれば、それは、満洲民族自立の正当性を認めることにつながる。民族の実体がより明瞭なチベット、ウイグルについてさえ、このような自立を頑強に否定している中国共産党の立場からすれば、もちろん満洲民族の自立など認められるはずがない。

溥儀の立場になって考えてみると、満洲民族の自立と清朝の復辟にとって、日本はかなり有益で、利用出来る存在であったと推断できる。

満洲国では、中国人が多くの商業活動を担っていた。仮に日本が敗戦せずに、満洲国が安定的に存続し続けたとすれば、満洲国内で民族資本が発展して、日本からの自立を図る動きが当然おこったであろう。傀儡国家が民族資本の発展などによって自立をめざすようになるというのは、韓国など他の諸国にも見られる、極めて一般的な政治プロセスである。また、溥儀が夢見たのが、中華民族を凌駕する清の復活だったとすれば、日本が満洲国に持ち込んだ、鞍山製鉄所やあじあ号(下図)などにみられる先進的な産業・交通技術を武器に、漢民族の中華民国に対して、満州族の国が経済発展の上で優位性を持つことが期待できた。また、日本との結びつきを活用し、日本への優先的な輸出市場を確保し、軽工業などの輸出産業を振興して外貨を獲得することで、更に中華民国に対する優位性を高めることができたかもしれない。独立国が旧宗主国との結びつきを利用することによって経済力・政治力を強化し、周辺地域での覇権を持つというケースは、アフリカでも旧フランス植民地のカメルーンやコートジボアールなどに見ることができる。

このように考えると、溥儀は、単に日本によって、利用されていたばかりではなく、より長期のタイムスケールで見れば、溥儀にとっても日本は利用できる存在であった。この意味で、両者は利用し、利用される、双方向的なwin-winの関係であったという仮説を立てることもできるだろう。

大連で今も展示されている「あじあ号」(左図)とその説明書き(右図)

満洲国は建国されたものの、ノモンハンや間島地域、そして大興安嶺山脈のような国境地域や辺地には、抗日ゲリラが出没し、実質的には日本の支配が確立していなかった。この抗日ゲリラは、ソ連の支援を受けているものが多く、日ソ間で正面戦争はしていないものの日ソの「非公式の軍事対立」は続いていた。とりわけ間島地域の治安問題は1945年まで関東軍の懸念事項であり、日本の支配地域として完全に取り込まれていた訳ではない。日本の支配が確立していたのは、あくまで大都市と主要鉄道沿線だったのである。

ソ連と満洲国の外交関係は、日ソのフロンティア争いを見る上で一番重要な指標である。ソ連は満洲国を正式な独立国家としては認めていなかったが、満洲国を事実上承認していた。なぜなら、満洲国に隣接するモンゴル人民共和国は、逆に、ソ連が中国から分離させて独立させた傀儡国家であり、満洲国と鏡のような関係にある国だったからである。つまり、モンゴル人民共和国の領域を日本が尊重するのと引き換えに、スターリンは、満洲国の存在を事実上認めていた。ソ連は、ブラゴベシチェンスクとチタの2箇所に満洲国領事館の設置を認め、逆に満洲国の黒河にソ連は領事館を置いていた[33]。(右上図)黒河から川越しに見えるブラゴベシチェンスクの街並み

ソ連と満洲国の外交関係は、日ソのフロンティア争いを見る上で一番重要な指標である。ソ連は満洲国を正式な独立国家としては認めていなかったが、満洲国を事実上承認していた。なぜなら、満洲国に隣接するモンゴル人民共和国は、逆に、ソ連が中国から分離させて独立させた傀儡国家であり、満洲国と鏡のような関係にある国だったからである。つまり、モンゴル人民共和国の領域を日本が尊重するのと引き換えに、スターリンは、満洲国の存在を事実上認めていた。ソ連は、ブラゴベシチェンスクとチタの2箇所に満洲国領事館の設置を認め、逆に満洲国の黒河にソ連は領事館を置いていた[33]。(右上図)黒河から川越しに見えるブラゴベシチェンスクの街並み

つまり、モンゴルと満洲国とのバランスによって、日本とロシア(ソ連)のフロンティア争いを巡る対立は、この時期に一定の安定を見せ、日ソ(ソ満)のバウンダリーが確立していたということになるであろう。ソ連は、日本によるこの安定したバウンダリーを覆す試みとみなした1938年の張鼓峰事件、そして1939年のノモンハン事件に対しては、強い軍事力で対抗した。だが、この時点でソ連に満洲国自体を潰す意図はなく、大枠としては、満洲国建国の際に形成された日ソのバウンダリーが継続したのである。

「日ソ中立条約」締結はもとより、ロシア(ソ連)が満洲にフロンティアを拡大する際に、常に中心的役割を果たしてきた東清鉄道を、ソ連が1935年に満洲国に売却する決断をしたのも、こうしたバウンダリー尊重の流れにある政策であったと考えられる。東清鉄道買収のあと、日本はすぐにその軌間を1520mmから1435mmに改軌した。このため、単に東清鉄道内部の国境通過点でしかなかった綏芬河と満洲里では、台車交換の必要が生じ、接続駅としての発展することになる。接続駅がかつての長春から綏芬河と満洲里へと北に移動したことは、日ソのバウンダリーが北へと移動したことを端的に示す事例である。

ただし、留意しなければならないことは、これはあくまで公式の制度化された領域だということである。ソ連と合意されていた満洲国の領域内部においても、ソ連は抗日ゲリラを組織し指導していたことは、先に述べた通りである。

抗日ゲリラが活動していた長白山一帯の森(左図)とその頂上にある天池(右図)

こうして出来上がった満洲国のバウンダリーの中で、日本は、満鉄を中心とした線状の空間支配から、その密度を高めて面的な空間支配への移行を急速に図ろうとした。その象徴が、新たな鉄道建設と満蒙開拓団であった。

満蒙開拓は、満洲を日本人の生活空間に変えていくことを目的とした。満蒙開拓団には「開拓」と名前が付いていたものの、実際にはもともと中国人が耕していた農地を半ば強制的に政府が安価で買い上げて、その土地を開拓団に転売し、「入植」した日本人は、地主のような地位に収まったのである。実際に農作に従事するのは、ほとんどが中国人または朝鮮半島出身者であり、農村での生産活動は大部分、もともと住んでいた中国人が継続して行っていた。

(左上図)8月27日

に訪れたチャムス近郊の中川村開拓団開拓地の小八浪

日本国内で、満蒙への移民は、日本で急増する人口のはけ口としての意味があった。日本の農村の人々は、農村の貧困を救済する福音として、満蒙開拓に期待をかけ、満蒙開拓団として約25万人の開拓団員が満洲に渡った[34]。

満洲国の新首都として、「新京」と地名を改めた長春に大規模な都市計画がなされた。しかし、日本の満洲支配の実質的な最重要拠点だったのは、新京よりもむしろ、日本の直轄植民地・大連であった。

大連は日露戦争の勝利で、日本が租借権をロシアから引き継いだもので、「関東州」と呼ばれる日本の直轄植民地であった。

関東州と満洲国の違いについては、時折理解されていないことがある。大連は、日本の直轄植民地であったのに対して、大連以外の地域は、満洲国という少なくとも形式的には日本とは全く異なる国家領域であった。日本の覇権地域であった広義の満洲の中でも、2つの地域は異質な政治空間であった。直轄植民地である関東州では、基本的には日本の法律が適用され、満洲国では満洲国の法律が、当たり前であるが適用されたのである。

異なる国家領域として分離されていたからこそ、大連の日本人は満洲を自由に操ることができたのであるが、こうした空間的異質性に伴なう弊害も生じていた。貿易手続きは、境界が存在することによって煩雑になった[35]。

1945年の敗戦にいたるまで、関東州が満洲国に併合された事実はないが、両者の異質性を緩和しようとする動きは見られた。満洲国が建国されてから約10年が経った1942年には、両国の貿易機構は一元化され、満洲国と関東州の間で生じていた輸入税も撤廃された[36]。また、貿易制度に限らず、1937年に司法事務が異なる事による弊害を無くすための法律が日満の両国で公布された[37]。このように、関東州と満洲国の空間的異質性は、徐々に軽減されていった部分もあったようだ。

また、大連は、満洲のみならず、日本の中国侵略全体の現地司令塔でもあった。日本は、1932年に上海事変を起こし、日本軍は華北地域へも武力行使を行い始めている。このように、日本のフロンティア拡大政策の矛先が、華北にも向けられ始めると同時に、1933年以降、満鉄経済調査会は、調査対象を満洲から華北へと移し始めた[38]。

このような満洲国での覇権拡大の成功を機に、日本政府内ではさらなる中国大陸侵攻を唱える意見が強まった。だが、日本が独立した帝国主義勢力をめざせばめざすほど、日本は国際的には孤立し始め、日清・日露の両戦争において日本の大陸進出を後押ししてきたイギリスからの支持も得られなくなっていた。このような国際的な日本の孤立状況を踏まえて、日本国内においては、中国への侵攻を打ち止めようとする日本国内の意見も存在したが、好戦的な軍部は、第二次世界大戦へと無謀にも突き進んでいったのである。

ドイツ、日本、イタリアは、1940年9月日独伊三国同盟を結んだ。この時、日本が想定していたのは、ドイツが1939年8月に独ソ上可侵条約を結んでいたソ連を含めた、四国同盟である[39]。これは、もともとヒトラーに忠誠を誓っていた外相のリベントロップが構想したもので、日独伊三国同盟にスターリンのソ連をも巻き込んで、アングロサクソンを排除した世界覇権を企図していた。仮に、この四国同盟が成立したとすれば、アングロサクソンの英米に対して、対抗することが充分できるパワー・バランスである。ドイツは四国同盟を実現させようと、もともとドイツの覇権領域だったバルト三国などをソ連に譲るという大譲歩をしていた。

ところが、1941年6月、四国同盟の上可能を知ったヒトラーがソ連に開戦し、スターリンが敵国となることが明らかになった。しかし、その2ヶ月前の4月に日ソ中立条約が締結されたこと、そしていずれナチドイツがスターリンのソ連を敗北に追い込むだろうという楽観的見通しを前提に、ソ連は満洲に攻めてこないものと一方的に楽観視し、日本は東南アジア方面への南進へと突き進んだ。ノモンハン事件や張鼓峰事件を契機として、日本はソ連軍の強大さを認識していたにも拘らず、ソ連が侵略してきた場合の準備においては、日ソ中立条約だけがたよりで、ソ連の実力を完全に見てみぬふりをしていた。

国際条約である以上、日ソ中立条約の一方的な破棄は国際法違反になるが、いざ攻め込まれたら何の保障にもならない。日本は、この見たくない最悪のシナリオを、あえて見ないように目をつぶっていた。日本は、満洲でのソ連の国境侵犯に対して、「静謐確保」という命令をくだすことしかしなかった。同盟国のドイツを敗北に追い込み、ヤルタ会談で日本勢力圏の分割をアメリカと協議しているソ連に対して、最後の最後まで日本はバラ色の夢をいだき、講和停戦の仲介役を求めた。1945年4月5日、ソ連は日本に対して、1946年4月に失効する条約を延長しないことを通告してきた[40]にも拘らず、日本のソ連に対する「片思い」は続いた。現在も、満洲や樺太・千島の歴史を語る際、「日ソ中立条約を一方的に破棄したソ連が悪い」という言説がしばしば聞かれるが、これは、第二次大戦当時に日本政府と軍部がとった全く根拠のない楽観主義の誤りを糊塗する言い訳に過ぎない。

だが、日本とドイツの敗色が濃くなるにつれ、ロシア革命以降弱まっていたソ連の力が復活し、スターリンは、改めて満洲での覇権確立を狙うようになった。

第二次世界大戦後のソ連のフロンティア拡大を具体的に決定づけたのは、1945年2月のヤルタ会談である。日本が敗戦する半年前に開かれたこの会談では、米軍の犠牲者を減らしたいアメリカがいち早く戦争を終わらせるために、ソ連の対日参戦を要請した。そして、その過程で、ソ連の要請に対して、ルーズべルト大統領は大きな譲歩を示し、戦後に連合国が勝利した場合、ソ連のフロンティアが満洲(ならびに千島・南樺太)にまで拡大することをアメリカも承認した。ヤルタ会談には、米ソとイギリスが参加したが、イギリスは極東における事柄に関しては、関わっておらず、これは米ソ間だけで決定された[41]。しかも、ヤルタ会談当時、ルーズベルト大統領は病弱であり、スターリンの要求をほぼ丸飲みしている。

ヤルタ協定[42]で、欧州における戦争が終了した三ヵ月後にソ連が対日参戦することが条文化された。そして、アメリカは、ソ連が満洲に関連して次のような戦勝権益を獲得することを承認した:

1、ソ連の優先的利益が擁護された上で、大連港が国際港になること

2、旅順口のソ連の租借権が回復すること

3、ソ連の優先的利益が擁護された上で、東清鉄道及び南満洲鉄道が中ソ合同で運営されること

4、外蒙古(モンゴル人民共和国)の現状は維持されること

すなわち連合国側の勝利後、ソ連のフロンティアは、日露戦争で敗北する前の地点まで回復することになる。そして、アメリカも、このことを了解したのであった。

このような戦勝権益の山分けは、第二次世界大戦中、日本本土が幾度となく米軍の空爆を浴びて壊滅状態となったにもかかわらず、満洲は、鞍山などの工業地帯を含め、アメリカの空爆がわずかしかなかったことにも表れている[43]。

これに対し、孤立した国際関係のなかで、日本は、ヤルタ協定の存在など全く知らないまま、敗戦へと突き進んでいった。歴史を語る上で、「もし…だったら」を語る事はタブー視されることもあるが、ここでは敢えて、日本が危険な橋を渡り、敗戦へと導かれた背景について、当時の世界情勢の中での日本政府と日本軍の無能ぶりを、「IF」の想像によって逆照射しつつ浮き彫りにしてみたい。

米英ソとの対立激化というリスクを冒してまでも、東南アジアへの進出に日本が固執した大きな理由は、石油の輸入を当時大部分アメリカに依存していた日本が、これを回避するため、オランダ領インド(現インドネシア)などにあった石油の奪取を狙ったためである。

ところが、この試みを拒絶し、日本の中国からの全面撤退を要求したアメリカからのハル・ノートで、東条英機を頭目とする日本の軍部は頭に血が上った。対米戦争という意思決定を行い、それが、アメリカの同盟国となったソ連と満洲国との間に存在した、絶妙で壊れやすいパワーバランスを一挙に突き崩すことになった。

南方戦線の戦況が悪化するに連れ、兵力抽出によって関東軍は無力化し、満洲では、日ソ間で圧倒的な戦力差が生じていた。にもかかわらず、日本はこの事実に目をつぶり、「日ソ中立条約」に現実逃避の期待を託し、対ソ戦のことは真剣に考えることが無かった。

ソ連がドイツに攻め込まれ、窮地に立たされている時は、あわ良くば自国も満洲から攻め込もうなどと妄想していたにも関わらず、その立場が逆転すると、既に述べたように、ソ連にアメリカとの講和を仲介してくれる救世主としての幻影を見て、藁をも縋る思いで敵国である連合国の一員・ソ連を頼ったのである。国際外交という最も合理的な判断が求められるフィールドにおいて、到底信じがたい日本政府の外交感覚である。

そもそも、日独ソ伊4国同盟が幻となった時点で、日本はドイツとの同盟関係を解消し、国際的に孤立しない選択をとるべきであった[44]。あるいは、戦闘にエネルギーを割く暇があれば、日本の覇権地域内で石油の産出を図るべく、のちに中華人民共和国が発見した大慶の油田開発にもっと力を注ぐべきであった。満洲国時代から、大慶一帯に油田があることは予測されており、もし、この油田が満洲国期に発見されていれば、日本は対英米開戦の必要が大きく薄らぎ、満洲国の歴史は大きく変わっていた可能性がある。(9月2日巡検記録参照)

(右上図)戦後の油田発見により、今や一大油田地域となった大慶

これらの政策選択を行わなかったことには、当時の日本政府と軍部が健全な国際情勢の判断と政策決定能力を失っていたことを示している。

今日の日本の中等教育において、日本が第二次世界大戦で日本が敗戦したことは、戦前の“誤った”日本軍国主義を根源とする必然の結果であったこととして扱われることが多い。しかし、それは必然の結果ではなく、ソ連に対する自己欺瞞を含めた日本の非合理な外交関係の意思決定の失敗がもたらした、日本帝国主義自滅の過程だったのである。

日ソ中立条約におけるソ連のもう一つの意図は、ドイツとの戦争に決着がつくまで、東西の2方面攻撃を避けられるようにすることであった。それゆえ、1945年5月ドイツが降伏した後、1945年8月8日に、モスクワにて、ソ連外相が日本国駐ソ大使に対して、ヤルタ会談の決定に従い、対日宣戦布告を行った[45]のは、自然の成り行きであった。

宣戦布告後、ソ連は、満洲に全面的に侵攻した。ソ連は再び、フロンティアを満洲に拡大し始めたのである(下図参照、出典: 長谷川毅『暗闘』中央公論新社, 2006, pp.341)。

8月19日には、ソ連と関東軍との間に停戦協定が結ばれた[46]が、ソ連軍はそれ以降も進軍を続けた。19日にチチハル、20日に新京/長春と奉天/瀋陽、そして22日には旅順にまで達した[47]。日本でポツダム宣言を受諾し、日本国内では「終戦記念日」とされる8月15日以降もソ連の攻撃が続いた理由は、8月15日には、天皇が無条件降伏をすると宣言したのみである、とソ連は解釈していたからだ[48]。8月15日にアメリカは日本との戦闘を終結させたのに対し、ソ連は戦闘を続行した。従って、公式には、日本が連合国と停戦したのは、日本が無条件で降伏することに署名した9月2日となっている。

ヤルタ協定は、旅順がソ連の租借地となること、そして、満洲を蒋介石軍ではなくソ連軍が占領することを取り決めていた。同時に、ソ連は、連合国の一員であった蒋介石の中華民国と1945年8月14日に中ソ友好同盟条約を締結した[49] 。公式には、中国を代表する政府は蒋介石政権であったから、ソ連は満洲一帯の主権が国民党にあることをいちおう確認し、公には、国共内戦で劣勢にあった中国共産党を支持するのではなく、国民党を公式的に支持していた。

しかし一方、裏でソ連は、反乱軍として認識されていた中国共産党の支援を活発に行っていた。すなわち、ソ連は国民党軍の満洲進駐に対する妨害や、押収した日本軍の武器の共産党軍への引き渡しなど[50]、満洲において中国共産党が実質的に権力を確立できるよう強力に支援していた。満洲に共産主義の覇権を拡大するための戦略として、ソ連は「二枚舌外交」を行っていたのである。だが、国民党の知らないところで満洲について英米ソが決定したヤルタ協定が、1946年2月に公表されてから、ソ連と国民党は対立が深まった。ソ連は二枚舌外交を行う必要がなくなって、あからさまに中国共産党を支援するようになった。

ソ連の支持を受けた中国共産党は、徐々に満洲を支配下に置き始める。八路軍と呼ばれる共産党の軍隊は、農村から旧満洲国の下級中国人兵士を確保した[51]。ちなみに、この八路軍は、日本人も徴用し、我々が8月27日 に訪問した地域に移住していた中川村開拓団にも徴用された人がいた[52]。一時的に、満洲においても国民党が有利に立ったものの、農村を拠点に次第に戦力を高めた中国共産党は、反撃に転ずる。最初は1947年5月からの夏季攻勢である。この戦闘で、共産党軍は満洲南部まで攻撃を行なった[53] 。そして結果的に、1948年11月には、全満洲において中国共産党の勝利が確定するに至った[54]。

満洲が中国共産党の領域になったことは、そこがソ連の覇権地域にもなったことをも意味する。単に中国共産党を支援していたことだけでなく、旅順を租借していたことで、ソ連のフロンティアは再び満洲にまで及んだ。満洲を除く中国大陸においては、国民党が圧倒的に優勢であり、都市部で中国共産党が活動を行う余地はまったくと言っていいほどなかった。しかし、満洲に共産党の支配が確立すると、中国共産党はその軍事力で華北から華南へと順次大都市を抑え、その支配下において行った。つまり、かつての満洲国の存在、そして満洲をソ連が占領し、そこで関東軍の下級中国人兵士や日本の遺した武器を活用できたことが、のちに中国共産党による中国全体の権力確立へのカギの一つとなった。

ヤルタでは、満洲はソ連が占領し、少なくとも満洲だけは共産主義化させ、ソ連の影響下に置こうと目論んでいたが、いまや、満洲だけでなく、中国全土を社会主義化し、香港とマカオを除き、欧米列強を中国大陸から放逐することに成功した。スターリンにとっては予想外に良い結末となった。

ソ連と中国共産党の支配下に置かれた満洲は、満洲国時代の技術をうけつぎ、中国内の工業先進地域として、中華人民共和国内部で社会主義経済をリードする地域となった。

満洲国崩壊後、満洲内にある日本人によって造られた工業施設はソ連軍によって接収され、一部は破壊・撤去の対象とされたものの[55]、多くは復旧可能な状態で残されていた。しかも、まだ満洲に残っている日本人技術者も多くいて、中国共産党はこのなかから約1万人を留用し、満洲国の技術的遺産を学びとって社会主義建設に利用した[56]。このようにして満洲国に日本が持ち込んだ技術が中華人民共和国に継承され、社会主義経済に貢献した分野は、製鉄技術に留まらず、重機生産技術や油脂、染料、ゴムなどの化学工業のように、多岐にわたっていた[57]。

その重要性に鑑み、中国共産党は満洲国時代の日本人技術者を厚い待遇でもてなした。技術者には良い食事が提供され、給料も十分に支払われ、「待遇上特に上満とするところはなかった」と当時抑留された日本人技術者は振り返っている[58]。

これらの日本人技術者というソフト、一部はソ連に撤去されたものの残された工業施設というハードに加え、更に社会主義中国の工業化を支えたのは、ソ連からの技術援助であった。その事例として、ソ連に中国人を留学させて技術研修を施したり[59]、私たち8月26日 に訪れたハルビン工科大学で、有能な中国人学生に理工系教育を施したりした。このように、満洲を経由して社会主義中国全体に技術が導入され、中華人民共和国の発展に活かされていったのである。

今も製鉄所がある鞍山の工場(左図)と“ANSTEEL”と書かれたロゴ(右図)

第二次世界大戦後、ソ連は中国大陸への政治的な覇権の拡張を図り、社会主義政権を中国大陸全体に打ち立てるための支援基地として、満洲を利用した。ソ連にとっての安全保障という観点でも、中国全土に共産党政権が成立すれば、予期した以上の目的が果たされることになる。

1949年10月に中華人民共和国が建国した2ヶ月後の12月、モスクワを訪れた毛沢東に対して、スターリンは、1945年に中華民国と結んだ条約を修正し、旅順・大連から撤退して良いと考えていると明言している[60]。ただしソ連は、いまや敗戦国日本を追い出し自国の覇権領域となった満洲にアメリカが勢力を伸ばすきっかけとなり得る自由港として大連を解放するのではなく、中ソの同盟国のみで利用するという条件付きであった[61]。すなわち、ソ連にとっては、冷戦体制のもとで、満洲にアメリカの勢力が及ばないことが確認できれば、撤退しても良いということであった。結局ソ連は、大連から1950年に、旅順からは朝鮮戦争が落ち着いた後の1955年に撤退した[62]。

(右図)旅順からの撤退時にソ連が残した勝利塔

1956年、フルシチョフのスターリン批判を契機に中ソ対立が始まる。これにより、ソ連は1950年代後半になると、技術援助の部面からも撤退しはじめる。ソ連の満洲における影響力は薄らぎ、満洲はソ連の覇権地域から外れた。1896年に露清密約でロシアが鉄道権益を取得して以来、初めて自国の勢力が覇権を持つ地域になったのである。ただし、19世紀までこの地域にいた満洲族の復権ではなく、満洲族の伝統は断ち切られ、かつて封禁を破って遼河以南から流入し満洲の地に移り住んだ漢民族による権力の確立であった。かくて満洲は、中国の「東北部」として、縁辺に位置づけられることとなったのである。

第2章から第6章までに、時代ごとに説明した満洲という地でのこのフロンティアのせめぎ合いを概観すると、一つの共通性が見えてくる。それは、「満洲から中国大陸へ」という空間的ベクトルの存在である。

すなわち、歴史的に生じた多くの勢力は、中国大陸の中では縁辺に位置する満洲に支配の基盤を確立し、それを足がかりとして中国大陸全体への進出を図った。この空間的ベクトルは、日本やロシア、ソ連の外部勢力のみならず、奉天軍閥という満洲のローカル勢力、そして溥儀というかつての中国大陸全体を治めた皇帝、そして、最終的に中国大陸を制した中国共産党全てに共通して見られる。そこで、以下、まとめにかえて、この「満洲から中国大陸へ」というベクトルについて、各アクターごとに整理しておきたい。

ロシアは、満洲を経由し、中国大陸へに覇権を拡大しようとした。ロシアは上凍港獲得のために、1896年の露清協約によって満洲に進出した。この上凍港の獲得は、北東アジア、すなわち朝鮮半島や中国大陸への覇権を強めるためであり、中国大陸に権益を持っていたイギリスの警戒をかきたてた。

日露戦争で敗れて以降、ロシアのフロンティアは北へと押し上げられる。だが、第二次世界大戦を契機に、再び満洲を覇権下に置いた。そして、中国大陸に共産党政権が成立することを、満洲を通して支援した。ここでも、「満洲から中国大陸へ」というベクトルを見出すことができる。

満洲をステップに中国大陸へ、というベクトルを日本の行動からも見出すことができる。日露戦争で南満洲鉄道を獲得し、その後満洲国の成立によって、満洲全土へと覇権を広げた。そして、満洲での覇権が確立されると、更に華北へも覇権拡大を図り始める。当初満洲で結成された関東軍の軍事行動は徐々に華北へと向けられて行った。

袁世凱の死後、分裂状態にあった中華民国の中で、あわ良くば中国全土の覇権を握ろうと、奉天軍閥は華北へと出兵する。結果的にこの動きは失敗に終わるものの、やはり、満洲を拠点に中国大陸へ進出しようという動きが、奉天軍閥にも見出される。先に述べた、日露は外部の勢力であったが、奉天軍閥は中国国内のローカルな勢力であったことが興味深い。清朝も、もとより満州族の王朝で、満州に出自を持つ民族が中国全体を支配した典型的な事例である。

中国共産党の公式史観は、溥儀に主体性があったことを否定するが、もともと清の根拠地は満洲であったから、日本の力を借りて、再び溥儀が満洲を拠点にいったん潰えた清朝の復辟を目指そうとしたと考えることは、むしろ自然である。この清朝最後の皇帝の動きにも、やはり、満洲から中国大陸へ、という動きを見出すことができる。

第二次世界大戦で敗戦した日本が撤退した後、満洲はソ連が占領し、その後ソ連の援助を受けつつ、中国共産党が制圧に成功した。共産党は、満洲から覇権を失った日本が去るとき残した軍備・下級中国人兵士・産業や技術者、そしてソ連からの援助を利用し、中国全土を社会主義化した。満洲に残された重化学工業は、中国全土の社会主義建設のため活用された。中華人民共和国の成立において、満洲が果たした役割が大きかった。このことから、満洲から中国大陸へというベクトルを、結果的に中国大陸全土の制圧に成功した中国共産党からも、見出すことができる。

では、満洲は中国大陸の東北部という領域の縁辺にありながら、どうして中国全体を支配するベクトルの発信地となるような力を持ち得たのだろうか。

第一の理由は、漢民族の地域とは異世界の地域であったことである。現在でこそ、朝鮮族の地域以外は、中華人民共和国の一地域として、漢民族世界の一部となっているが、19世紀までは、満州族の地であった。満洲と華北の民族の違いから生ずる対抗関係の中で、満洲から中国へというベクトルが発生した。満洲を根拠地とし、中国全体を支配下に置いた清はもちろん、満洲民族のアイデンティティを持って、華北への進出を試みた奉天軍閥にも、満洲から華北へ、というベクトルを見出すことができる。

第二の理由は、日露に近かったという地理的な必然性である。満洲は最後の植民地分割された地域であって、19世紀末に最後の帝国主義の拡張地となった。このとき、日本やロシア並びにソ連といった外部勢力は、朝鮮半島ないしはシベリアと接していた満洲を植民地化のターゲットとして狙いやすかった。すなわち、背景は、縁辺であるがゆえに、日本、ロシア(ソ連)の満洲から中国全体へ覇権拡大を試みたいという意識につながった。

第三の理由は、華北以南の地域に対して経済的優位性を有していたことである。満洲は、列強のみならず、中国のローカルな勢力にとっても、軍事的・産業的な優位性を帯びる重要な拠点となった。この経済的優位性は中国大陸への入り口として、ロシアがハルビンや大連を建設し、そして、日本に引き継がれてからは、満鉄・関東軍や満洲国によって産業育成と軍備の蓄積が図られたことによるものである。19世紀末から50年間で急速に発達した満洲の経済力が、中華人民共和国の中国全体の支配強化に寄与したことは先に述べたとおりである。

[1]塚瀬進『満洲国「民族協和」の実像』吉川弘文館, 1998. pp.14-15

[2]越澤明『植民地満洲の都市計画』アジア研究所, 1978, p.1

[7]河出孝雄『東亜諸民族の盛衰』河出書房、田中克己「満洲族の勃興と清の興隆」1941, p.254

[8]大江志乃夫『東アジア史としての日清戦争』立風書房, 1998 , pp.423-442

[9]山田朗『世界史の中の日露戦争(戦争の日本史)』吉川弘文館, 2009, p.17

[10]西澤泰彦『「満洲」都市物語』河出書房新社, 2006, p.19

[15]江夏由樹, 中見立夫, 西村成雄, 山本有造編『近代中国東北地域史研究の新視覚』, 石井明「国策会社の中の満鉄」pp.95-97

[16]細谷千博『シベリア出兵の史的研究』岩波書店, 2005, p.199

[17]西山克典『ロシア革命と東方辺境地域』北海道大学図書刊行会, 2002, p.335

[18]小林英夫『〈満洲〉の歴史』講談社現代新書, 2008, p.103

[19]現在の東北三省と、行政区分が完全に一致している訳ではない。

[23]植民地文化学会『「満洲国」とは何だったのか』, 孫継武『「満洲事変」以前の中国東北と日本』小学館, 2008, p.25

[25]陸軍省調査班『東支鉄道の過去及現在』, 1932, pp.30,31

[26]臼井勝美『満洲国と国際連盟』吉川弘文館, 1995, pp.4-17

[29]日満議定書に掛かる往復書簡、二、第1条〜第10条による。日満議定書は、歴史教材教科書研究会『戦前外交の曲折と満洲事変』(学校図書出版株式会社, 2001)p.322に掲載

[32]中国に関する九国条約は、歴史教材教科書研究会『戦前外交の曲折と満洲事変』(学校図書出版株式会社,2001)p.19に掲載

[37]田中隆一『満洲国と日本の帝国支配』有志舎, 2007, pp.246-247

[38]江夏由樹, 中見立夫, 西村成雄, 山本有造編『近代中国東北地域史研究の新視覚』, 小林英夫「国策会社の中の満鉄」山川出版社, p.97

[39]三宅正樹『スターリン、ヒトラーと日ソ独伊連合構想』朝日新聞社, 2007

[40]長谷川毅『暗闘』中央公論新社, 2006, p.76

[41]遠藤晴久『北方領土問題の真相 千島列島とヤルタ会談』高陽堂, 1968

[42]ヤルタ会談の条文が日本国外務省、ロシア共和国外務省の共同作成資料「日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集」に掲載されている。(閲覧2010年3月3日)

[43]松本俊郎『「満洲国」から新中国へ』名古屋大学出版会, 2000, p.146

[44]半藤一利『ソ連が満洲に侵攻した夏』文春文庫, 2002, p.129

[45]歴史教材教科書研究会『太平洋戦争下の日本』学校図書出版株式会社, 2001, p.664

[47]同, p.341 地図2「8月の嵐」*ソ連の満洲、朝鮮、サハリンへの攻撃

[51]久保亨, 土田哲夫, 高田幸男, 井上久士『現代中国の歴史両岸三地100年のあゆみ』東京大学出版会, 2008, p.142

[52]山川暁『満洲に消えた分村―秩父・中川村開拓団顛末記』草思社, 1995, p.240

[60]江夏由樹, 中見立夫, 西村成雄, 山本有造編『近代中国東北地域史研究の新視角』, 石井明「第二次世界大戦終結期の中ソ関係」山川出版社, p.230