2009年8月31日 ハバロフスク〜ビロビジャン

午前1時頃起床。私たちは身支度をし、荷物をまとめた。ロシア人女性ガイドから、午前2時にホテルの前に集合するように言われていたからである。通常ならば熟睡している時間帯であったが、ようやくハバロフスクに行けるとあって、私たちは指示された通りに集合し、バスで港へと出発した。最初は私たちだけであったが、後から別のホテルの前でロシア人が大勢乗ってきた。

港に着くとすぐに出入国ゲートの前に並んだ。私たち以外の乗客は、皆ロシア人である。中国人客はいない。ロシア人といっても個人旅行客は少なく、大体がガイドに率いられながらツアー客としてやって来る。男性より女性の方が多く、10代後半の人もいたが、小学生くらいの子どもは見かけなかった。ロシア人たちは大きめの荷物を抱え、寝具や電化製品、ビールやウォツカ、ウイスキー、ブランデーなどの酒を手にしていた。

港に着くとすぐに出入国ゲートの前に並んだ。私たち以外の乗客は、皆ロシア人である。中国人客はいない。ロシア人といっても個人旅行客は少なく、大体がガイドに率いられながらツアー客としてやって来る。男性より女性の方が多く、10代後半の人もいたが、小学生くらいの子どもは見かけなかった。ロシア人たちは大きめの荷物を抱え、寝具や電化製品、ビールやウォツカ、ウイスキー、ブランデーなどの酒を手にしていた。

私たちは出国カードを書き、昨日と同じように出国手続きをした。特に何のトラブルもなく、スムーズに進めた。(出国の詳細な様子については撫遠のページを参照)

真っ暗な埠頭を歩いて、船に乗り込む。私たちが乗る船の名称は「龍騰3号」と中国語で書かれ、船員は中国人であった。つまり、船を運営しているのは中国の会社である。船は小型の高速艇であり、FURUNOというロゴの日本メーカー製レーダーが設置されている。古野電気は、主に漁船向け情報設備を製造する企業である。川を往来する船とはいえ、大河だけに、外洋並みのレーダー装置が整っているということだ。船が小さいので、乗客の大きな荷物は、預かって船上に載せネットで固定される。高速で航行するため、客室はドアで閉じられ、航行中は安全のために甲板に出られない。その分、客室にエアコンは付いており、乗客への配慮はなされている。

真っ暗な埠頭を歩いて、船に乗り込む。私たちが乗る船の名称は「龍騰3号」と中国語で書かれ、船員は中国人であった。つまり、船を運営しているのは中国の会社である。船は小型の高速艇であり、FURUNOというロゴの日本メーカー製レーダーが設置されている。古野電気は、主に漁船向け情報設備を製造する企業である。川を往来する船とはいえ、大河だけに、外洋並みのレーダー装置が整っているということだ。船が小さいので、乗客の大きな荷物は、預かって船上に載せネットで固定される。高速で航行するため、客室はドアで閉じられ、航行中は安全のために甲板に出られない。その分、客室にエアコンは付いており、乗客への配慮はなされている。

昨日は乗船するときに荷物を預けなかったが、船員が荷物を預けるように勧める仕草をしたので、大きな荷物を預かってもらうことにした。このとき、20元を要求された。船内に入ってみると、乗客は当然、私たち以外みなロシア人だった。一部のロシア人は、早朝というのに席に着くやいなや酒瓶のフタを開け、早速宴会を始める有様だ。しかし、ほとんどのロシア人は2日間も船が欠航して待たされたことによる疲れと、ようやく本国に帰れるという安堵感が入り混じっているようで、大人しく眠っていた。

昨日は乗船するときに荷物を預けなかったが、船員が荷物を預けるように勧める仕草をしたので、大きな荷物を預かってもらうことにした。このとき、20元を要求された。船内に入ってみると、乗客は当然、私たち以外みなロシア人だった。一部のロシア人は、早朝というのに席に着くやいなや酒瓶のフタを開け、早速宴会を始める有様だ。しかし、ほとんどのロシア人は2日間も船が欠航して待たされたことによる疲れと、ようやく本国に帰れるという安堵感が入り混じっているようで、大人しく眠っていた。

空が白み始めた3時15分頃、今度はきちんとハバロフスクへむけて船が出帆した。窓から景色を眺めてみる。岸辺までの距離は遠く、黒竜江/アムール川が大河であることがよくわかる。右岸に見えるのは大ウスリー島で、岸辺には何もない。ロシア側の川岸にも、何もない。

空が白み始めた3時15分頃、今度はきちんとハバロフスクへむけて船が出帆した。窓から景色を眺めてみる。岸辺までの距離は遠く、黒竜江/アムール川が大河であることがよくわかる。右岸に見えるのは大ウスリー島で、岸辺には何もない。ロシア側の川岸にも、何もない。

出発してから1時間10分後、再び岸の方に目を向けてみると、ハバロフスクのビルや教会が見えてきた。撫遠からハバロフスクまでは約60kmである。つまり、この船はここまで時速60km近いスピードで航行してきたということだ。船としてはかなりのスピードである。それにもかかわらず揺れは少なく、快適な航行であった。

出発してから1時間10分後、再び岸の方に目を向けてみると、ハバロフスクのビルや教会が見えてきた。撫遠からハバロフスクまでは約60kmである。つまり、この船はここまで時速60km近いスピードで航行してきたということだ。船としてはかなりのスピードである。それにもかかわらず揺れは少なく、快適な航行であった。

4時35分、船が停止した。朝日に照らされたハバロフスク港へ到着したが、すぐ降ろしてもらえるわけではなかった。船内からはわからないが、乗客を降ろすためセキュリティチェックをしていたのであろうか。停止してから25分後、やっと船外へ出た。

ロシア入国への、第一の関門はパスポートチェックである。

審査場内には不自然な位置に鏡があった。マジックミラーであり、こちら側から鏡に見える向こう側には監視員がおり、怪しい人物がいないかチェックしている。

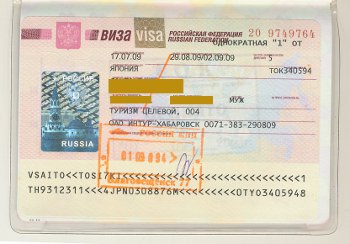

出入国カードを書き、入国審査を受ける。ロシア人が先にパスポートチェックを受け、私たち日本人は後回しである。審査する窓口の前には、信号のようなものが設置され、一人ひとりが順番を守るように秩序だった管理がなされていた。係員は、一人ひとりのパスポートを入念にチェックしていたので、かなりの時間を取られた。だが、いったんパスポート検査が終わると、次の税関検査は極めて簡単である。通貨の申告は必要なく、X線で手荷物検査をして終わりだった。私たちは特に問題なかった。水岡先生によれば、昔に比べ、特に経済面での検査が簡素になっているとのことだ。ロシア側でも経済交流を活発にしようという意図を持っていることがうかがえる。とにかく今回の海外巡検2ヶ国目、ロシアへと入国することができた。

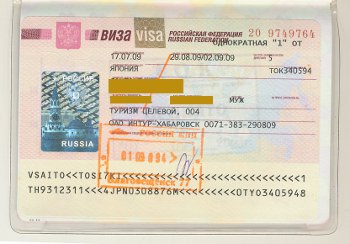

(上写真はロシアのビザ。ロシアへ入国するにはビザが必要である。)

審査場から出て、建物を外から見ると、この建物自体が橋で陸地とつなげられた桟橋に乗っており、簡易な作りであることがわかる。これは、2002年に立派できれいな港湾ターミナルが建設された撫遠とはだいぶ異なる。新しい国境ごえルートが開通した際の反応が、中国側が熱心、ロシア側が冷静という両国の温度差が、建物にも表象されている。

審査場から出て、建物を外から見ると、この建物自体が橋で陸地とつなげられた桟橋に乗っており、簡易な作りであることがわかる。これは、2002年に立派できれいな港湾ターミナルが建設された撫遠とはだいぶ異なる。新しい国境ごえルートが開通した際の反応が、中国側が熱心、ロシア側が冷静という両国の温度差が、建物にも表象されている。

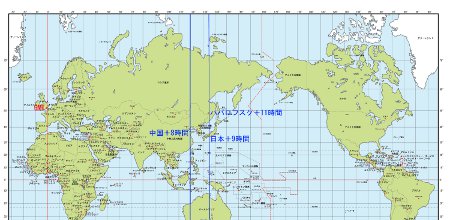

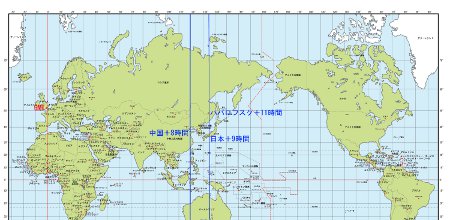

ロシアに入国したとき、私の時計は5時25分をさしていた。これは、中国の時間である。ハバロフスク時間は、川をはさんだだけで中国時間より3時間も早い。そのため、実際には8時25分である。この時間は本初子午線より11時間進んでいる。ところがハバロフスクは、兵庫県明石市と同じ東経135度に位置するため、本来ならば日本と同じ+9時間が適切である。つまり、本来適切とされる時間よりも2時間進んでいるのである。ロシアではエネルギー節約を意図して、いわば「年中サマータイム」な時間を導入しているためである。加えて、中国では本初子午線よりも8時間進んだ北京時間を、全国で導入している。そのため、撫遠は+9時間が適切であるにもかかわらず、1時間遅れて+8時間となっている。そのために、川をはさんだだけで3時間という時差が生じているのだ。

船が停まって2日無駄にし、さらに時差で3時間を失ってしまった私たちは、今日は早めに行動しなければならない。以降、時刻はハバロフスク時間で表す。

私たちが今回ハバロフスクを訪れた理由、それは、日露・日ソ間で続いた満州・朝鮮ならびに北方諸島のフロンティア争いにおいて、ハバロフスクがロシア・ソ連側の拠点都市として重要な役割を果たしたからである。

第一に、日本が最終的に敗れた後、この都市がその戦後処理の舞台となった。溥儀や、満州・南樺太の日本人高官たちが裁判を受け、シベリアに抑留された。第二に、満洲国があった時代、アジア大陸における日本の覇権に対抗するため、ソ連軍は反日ゲリラを養成し指揮していた。その代表的な例が、金日成である。金日成は野営地でソ連軍から訓練を受け、偵察部隊としての役割も果たしていた。そして、ハバロフスクでのソ連極東軍と合同の会議で、金日成は隊長に指名され満州でゲリラ活動を行った(和田春樹著『金日成と満州抗日戦争』平凡社, 1992, pp. 291, 305)。ソ連が勝利を収めた後、米ソの間で38度線によって山分けされることが決まった植民地・朝鮮のうち、北側のソ連占領地域に、金日成をリーダーに据えた国家がつくられた。

(写真左:ソ連軍司令官ロマネンコ少将 写真右:金日成 出典:アジアプレス・ネットワーク「写真で見る‘北の世襲独裁の元祖’金日成の足跡」)

本日、私たちは、主にソ連に送られて裁判ならびに抑留をうけた日本人と関係した施設を訪問し、フロンティア争いの敗者の結末について学ぶことになる。その途中、極東の拠点都市としてのハバロフスク市の街の様子、経済の様子についても、観察する。

港を出てみると、サッカーのフィールドくらいの大きさの駐車場があった。そこには、ざっと見て20〜30台位の自動車が停められていた。車内であるいは自動車の脇で帰ってくる家族を待っているロシア人たちがいた。久々の再会を喜んで、人目をはばからず抱擁している姿もあり、ここが、中国ではなく、欧米的な慣習の世界であることを実感した。

港を出てみると、サッカーのフィールドくらいの大きさの駐車場があった。そこには、ざっと見て20〜30台位の自動車が停められていた。車内であるいは自動車の脇で帰ってくる家族を待っているロシア人たちがいた。久々の再会を喜んで、人目をはばからず抱擁している姿もあり、ここが、中国ではなく、欧米的な慣習の世界であることを実感した。

私たちはここで、ハバロフスクを案内してくださる、インツアー・ハバロフスク(Интур Хабаровск)社のガイドのニコライ(Николай)さんに会った。その後車で、朝食を取るために、港の近くにあり、インツアーハバロフスク社が経営するホテル、ホテルインツーリスト(Интурист)へと向かった。

インツアー社は、ソ連時代、国営の旅行社だった「インツーリスト」の後身である。インツーリストのガイドは、西側から来た観光客を案内するとともに、西側の観光客がソ連の一般市民と接触したりスパイ行為に及んだりしないように監視していたのである。しかしソ連崩壊後、インツーリストは分割・民営化され、現在では民間企業として、訪露外国人のロシア旅行、ならびに外国に旅行したいロシア人むけに、ロシアの主要都市に拠点を置いてさまざまなツアーを組んでいる。

ホテルへと向かう途中の道路沿いの雰囲気は、先ほどまでいた中国とはまったく異なるものであった。中国では建物が雑然と乱立していたり、派手な看板が多かったりしていた。それに対して、一歩川を渡ってロシアに入ると建築様式に統一感があった。全体的に建物の雰囲気が落ち着いており、看板も派手なものはほとんどない。またレンガ造りの建物や芝生が敷いてある庭もあり、アジア大陸にありながらハバロフスクがヨーロッパの街であることがわかる。このように、国境を越えると、川を渡っただけであるのに建造環境に激しい違いが生じ、都市の発展の度合いが異なっていることに、私たちは驚いた。

ホテルへと向かう途中の道路沿いの雰囲気は、先ほどまでいた中国とはまったく異なるものであった。中国では建物が雑然と乱立していたり、派手な看板が多かったりしていた。それに対して、一歩川を渡ってロシアに入ると建築様式に統一感があった。全体的に建物の雰囲気が落ち着いており、看板も派手なものはほとんどない。またレンガ造りの建物や芝生が敷いてある庭もあり、アジア大陸にありながらハバロフスクがヨーロッパの街であることがわかる。このように、国境を越えると、川を渡っただけであるのに建造環境に激しい違いが生じ、都市の発展の度合いが異なっていることに、私たちは驚いた。

途中、木が倒れていた。私たちの船を欠航させた嵐が倒したのだとガイド氏はいう。撫遠では好天だったが、こちらではやはり相当天候が荒れていたらしい。

ホテルインツーリストは、もともと西側から来た旅行者を泊めるためソ連時代にできたホテルで、外装も内装もきれいに造られている。特徴的なのは、ハバロフスクの中心地からかなり外れた林の中に立地していることである。これは、西側の観光客とソ連の一般市民との接触を避けるためであろう。つまり、このホテルは、外国人を隔離するためのもので、外国人のみが宿泊し、ソ連の一般市民は宿泊しなかったのである。

ホテルインツーリストは、もともと西側から来た旅行者を泊めるためソ連時代にできたホテルで、外装も内装もきれいに造られている。特徴的なのは、ハバロフスクの中心地からかなり外れた林の中に立地していることである。これは、西側の観光客とソ連の一般市民との接触を避けるためであろう。つまり、このホテルは、外国人を隔離するためのもので、外国人のみが宿泊し、ソ連の一般市民は宿泊しなかったのである。

しかし、ソ連崩壊後の現在では、ビジネスセンターを備え、ロシア人、外国人を問わず、仕事で来た客も観光客も泊まれる通常のシティホテルとなっている。

ホテルに入ると、ロビーや売店があり、ATMが設置されている。また、ホテル最上階の11階には日本料理のレストランがあって、サンプルが入ったショーケースも目に入った。メニューは、寿司、刺身、海老フライ、日本酒やスーパードライなど馴染みあるものばかりであった。日本人は、かつてのシベリア抑留の跡をたずねる等の目的で、多く来訪しているにちがいない。

1階の奥の方に朝食を取るレストランがあった。バイキング形式で、料理はサラダ、パスタ、シチュー、ヨーグルトなどヨーロッパ風であった。ライ麦パンも置いてあり、ロシアに来たことを実感させてくれた。また、このレストランにはステージも設置されており、ときどきショーを見ながら食事できるようだ。

食事を終えて、地下1階にあるトイレへと行った。そこには「御手洗」、「男性用」、「女性用」、「喫煙コーナー」と日本語の案内もあった。日本語はここだけで見られるものではない。ロビーのテーブルには、「ハバロフスクへようこそ」という観光パンフレットもある。インツアー・ハバロフスク社では、日本人向けのツアーを組んでいる。先ほど見られた日本食レストランや日本語の案内は、そのツアー客も利用するのだろう。

売店ではハバロフスクの地図を販売しており、キャッシュカードを持っている人はATMでルーブルの現金を下ろすこともできた。ハバロフスク港のターミナルには両替所が無かったので、これは大変ありがたい。

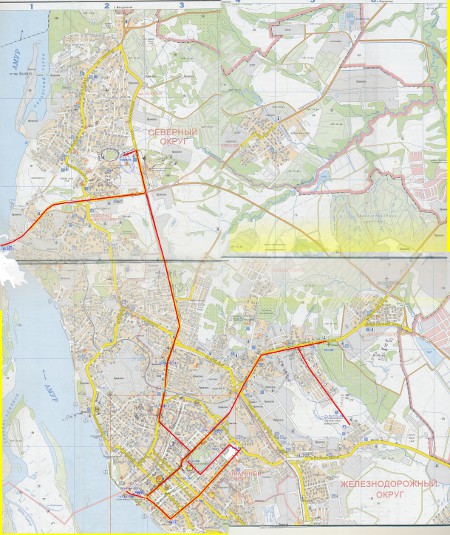

地図を入手し、ルーブルを手に入れて、ハバロフスクの都市巡検をスタートした。

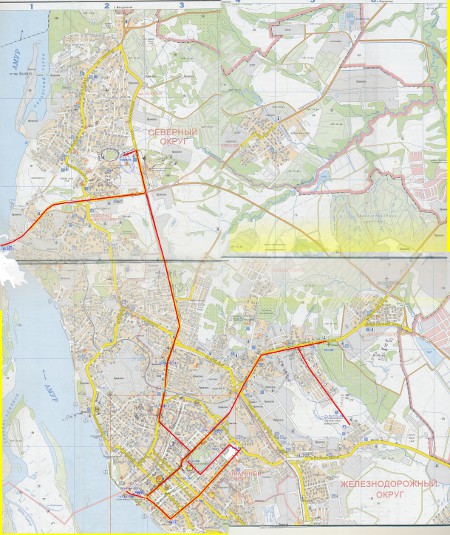

(ハバロフスクの地図。我々がたどったコースが赤線で引かれている)

ハバロフスクの歴史

1. もともとは満州族の生活空間だった

元々満州族は、現在はロシア領であるアムール川/黒竜江の北側ならびにウスリー川以東にも居住し、この土地は渤海国や清朝など、満州族の王朝の版図となっていた。

ところが、清朝は、ウェストファリア的な排他的領土における主権という概念をあまり強く持たず(塚瀬進著『満洲国「民族協和」の実情』吉川弘文館, 1998, p. 15)、ウェストファリア的な考えをもつ欧米列強に蚕食されはじめていた。とりわけ、ロシアはさらに東方へとフロンティアを拡張しようとした。

2. 帝政ロシアによるフロンティアの拡張、そして極東ロシアの中心地へ

その過程で、東シベリア総督ムラヴィヨフ・アムールスキーは、ウスリー川下流部への入植を進め、領土を確保することの必要性を説いた(Khabarovsk Krai Government Site−General−Historical information)。こうして1858年に、現在のハバロフスク(当時ハバロフカ村)にロシアの駐屯地が建設された。ハバロフカはちょうどアムール川とウスリー江の合流点にあり、当時は舟運が主要な交通手段であったことから、極東ロシアの中心地になるのにふさわしい場所であった。ロシアは、同年の愛琿条約でアムール川左岸を清朝から奪い、次いで1860年に北京条約で沿海州をロシア領にして、極東支配のさらなる足がかりをつかんだ。

1884年に、極東総督府がハバロフカに置かれ極東の中心になり、のちにこの都市は、ハバロフスクに名称が変更された。ハバロフスクはヨーロッパの延長であり、千島樺太交換条約によって日本から獲得した樺太をも含む広範囲な極東ロシアの政治的中心として、モスクワから最高次の行政都市の役割を与えられた。総督府という重要な政府機能が置かれたことにより、市内では多くの建物が建てられ、都市としてさらなる発展を見た(インツーリスト・ジャパン)。

1897年には、ウラジオストク〜ハバロフスク間の鉄道が開通した。しかし、このままではロシア内で孤立する恐れがあった。そのため1916年には、ロシア領を経由してハバロフスクからザバイカル地域に行く鉄道が開通した(白鳥正明著『シベリア出兵90年と金塊疑惑』p.30 東洋書店 2009)。それにより、ハバロフスクはさらなる発展を見るかと思われた。

ところが、1917年に十月革命が起き、ロシア国内では内戦が勃発した。内戦は革命側の赤軍と反革命側の白系ロシア軍の間で繰り広げられた。ハバロフスクでは、1918年から1922年までの4年間内戦が行われた。白系ロシア軍には、共産主義を嫌う世界各国が干渉軍として後ろについた。日本軍もシベリア出兵を行い、ハバロフスクを軍事占領した。日本は、これにより極東ロシアへもフロンティアを拡大しようとし、そこに日本の傀儡政権を建国することを企図したのである。一方、赤軍は日本軍の勢力の影響を和らげるため、緩衝国として極東共和国を建国した(西山克典著『ロシア革命と東方辺境地域』p.335 北海道大学図書刊行会 2002)。1922年、日本がシベリア撤退を決定し、赤軍が内戦に勝利すると、極東共和国は廃止され、極東もソヴィエト政権下に入った。

2. 日本とのフロンティア争いの最前線

満洲国建国と同時に、ハバロフスクは、日本とソ連の覇権領域の境界に位置するロシア側の拠点として、重要な位置を占めるようになった。スターリンによる第一次五カ年計画により、1930年代以降ハバロフスクは徐々に市街地を拡大させていき、工場や大学が建設された(Alan Wood and R. A. French編THE DEVELOPMET OF SIBERIA, University of London, 1989 , p.109)。産業の発達により、ハバロフスクはさらに内陸へと発展していった。

第二次世界大戦で日本がソ連とのフロンティア争いに最終的に敗れた後、ソ連が覇権を獲得した満洲国や樺太を統治していた日本人官僚や軍部の人々は、これら地域から約57万5千人がソ連に連行され、強制抑留されて、5万5千人が亡くなったと推定される(栗原俊雄著『シベリア抑留――未完の悲劇』p.43 岩波書店 2009)。ハバロフスク地方にも捕虜収容所が設置され、11,088名が日本に戻ることなく亡くなった(畑谷史代著『シベリア抑留とは何だったのか』p.xii 岩波ジュニア新書 2009)。抑留者は強制労働を課され、住宅の建設など市内のインフラ整備に従事した。

ここでハルビンと比較してみる。ハルビンもまた、ロシア人により造られた都市である。だが、ハルビンから奉天・大連方面に支線が延ばされ、ハルビンはロシアによる満洲支配の中心地の役目を果たした。また、ハルビンはロシアの主権下にはなかったことから、革命に敗れた白系ロシア人がハルビンに逃れ、彼らの文化を発展させた。

一方、ハバロフスクは、ロシアの主権下にある都市で、満州に直接はかかわらなかった。満洲の歴史で前面に出てくるのは、ハバロフスク裁判やシベリア抑留といった戦後処理の場面である。それ以前は、極東総督府が置かれた場所として、ロシアの極東の開発拠点としての側面が大きく、その到達範囲は、北樺太やカムチャツカまで及ぶロシア領のアジアであった。ハバロフスクは満洲の都市体系のなかには組み込まれていない都市だったのである。

この2つの都市の相互交流は、ハバロフスクとハルビンは鉄道で直結しておらず、道路の国境通過地点も設置されていないことからして、乏しかったと考えられる。この2都市が一体となってロシアの極東支配が進められたわけではなかったと言えるであろう。

3. ハバロフスクの現況: 千島・樺太も管轄下におさめる極東の広域行政都市

2000年5月13日、当時のプーチン大統領は中央政府の地方に対する支配力を強化するために、連邦管区制を導入することを決定した。ロシア国内には7つの連邦管区が創設され、ハバロフスクは極東連邦管区に属し、行政府もおかれる。この極東連邦管区には、千島列島と樺太島を領域とするロシアのサハリン州も含まれる。

ハバロフスクは、こうして現在まで、極東ロシアにおける政治的・経済的な最高次の中心となっている(財団法人自治体国際化協会「ロシア極東の地方自治」)。

|

最初に私たちは、アムール川/黒竜江沿いに約700メートルにわたって延びる「文化と憩いの公園」(Парк Кутры Отдыха)を訪れた。ここは、ガイド氏によると、1858年にコサック兵が上陸した、ハバロフスク発祥の地である。敗戦後は、日本人抑留者がこの公園の整備作業を行った(インツアーハバロフスク)。

最初に私たちは、アムール川/黒竜江沿いに約700メートルにわたって延びる「文化と憩いの公園」(Парк Кутры Отдыха)を訪れた。ここは、ガイド氏によると、1858年にコサック兵が上陸した、ハバロフスク発祥の地である。敗戦後は、日本人抑留者がこの公園の整備作業を行った(インツアーハバロフスク)。

公園内には「ウチョース(Утёс、絶壁の意)」と呼ばれる薄いピンク色の展望台がある。川に向かってせり出した造りになっており、アムール川/黒竜江を見下ろせる。しかし、私たちが訪れた時は閉まっていたので、フェンス沿いに川を眺めた。アムール川/黒竜江とウスリー川が合流しており、アムール川/黒竜江は茶色、ウスリー川は黒と、それぞれ水の色が異なっている。ガイド氏曰く、アムール川/黒竜江の方が砂と粘土が多いから、茶色であるとのことだ。アムール川/黒竜江の川幅は1.5km、水深5〜6m、アムール川/黒竜江の固有種を含む108種の魚が生息しているという。対岸を見ると、手前には、最近まで中国が領有権を主張していた大ウスリー島がある。島の上には小さい集落があり、ウスリー川沿いには工場が立地している。

園内のあちこちには木が植えられ、緑が豊かだ。きちんと整備されているようで清潔感にあふれる公園である。園内には、ロシアの極東へのフロンティア拡張とその支配に貢献したムラヴィヨフ・アムールスキー総督の像が建てられている。像は川の方を向き、左足を突き出して、望遠鏡を持って満州の方向をにらんで、もっとたくさん清朝の領土をもぎ取ろうと意欲を燃やしているかのようである。もし中国人観光客がこの意図を知ったら憤るだろうが、特に抗議の意を示した落書きなどは見受けられない。そもそも、旅行といえばアミューズメントが主体の中国人に、観光訪問先で像が持つメッセージを自ら主体的に読み解こうという気持ちなどないのであろう。

ガイド氏が、私たちをまずアムール川/黒竜江とウスリー川の合流点付近にあるこの公園に連れて行ったのは、ここがハバロフスク由来の地であることを示すためである。

アムール川/黒竜江に沿ったシェフチェンコ通り(Ул. Шевченко)を通って、私たちは大聖堂広場(Пл. Соборная)へと向かった。ガイド氏によれば、シェフチェンコ通りはハバロフスクで最初に造られた通り、これから行く大聖堂広場は最初に造られた広場であるそうだ。ハバロフスクは、アムール川/黒竜江の岸辺から発展していったことが理解できる。

このロシアのガイド氏は、ハバロフスクに関する知識をきちんと備え、ハバロフスクの都市形成にかかわる歴史を建造環境の観点から学習しようという私たちの欲求にきちんと応えてくれている。すなわち、訪問する順序と都市の歴史的発展という2つの時系列が、大まかに相同的となるようにコースを設定している。これは、街並についての歴史的な説明をほとんどせず、見る対象としてみなさない中国のガイドとは対照的である。川を一つまたいだだけで、このような知的水準の高いガイドに触れることができ、感激した。

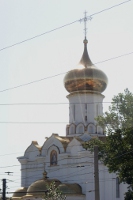

大聖堂広場は、政治形態に合わせて何回も名前を変えている。ガイド氏によれば、帝政ロシア時代にこの広場が造られた当時は「寺院広場」、ロシア革命のときは共産主義を表す「赤広場」という名前だった。スターリン時代には、宗教を否定するためにこの広場に建っていた教会は取り壊され、それ以降「コムソモール(共産主義青年団)広場」と呼ばれてきた。2001年、昔の設計図を元にウスペンスキー教会が建てられると、「大聖堂広場」という名前になった。この歴史は、ロシア・ソ連を統合するイデオロギーのシフトを如実に物語っている。

大聖堂広場は、政治形態に合わせて何回も名前を変えている。ガイド氏によれば、帝政ロシア時代にこの広場が造られた当時は「寺院広場」、ロシア革命のときは共産主義を表す「赤広場」という名前だった。スターリン時代には、宗教を否定するためにこの広場に建っていた教会は取り壊され、それ以降「コムソモール(共産主義青年団)広場」と呼ばれてきた。2001年、昔の設計図を元にウスペンスキー教会が建てられると、「大聖堂広場」という名前になった。この歴史は、ロシア・ソ連を統合するイデオロギーのシフトを如実に物語っている。

この教会は、正面から見ると、線対称に造られている。真ん中に高い屋根、その両脇に低い屋根。そして屋根は、コバルトブルーの円錐の上に小さなたまねぎ状の物が載り、頂上に十字架が立っている。入口のドアの上には、イエス・キリストのイコンがはめ込まれている。

教会の真後ろには赤レンガ造りの建物がある。ガイド氏によれば、この建物はかつて百貨店であり、商業機能を持った施設であった。現在では建物の機能は変わり、極東学術図書館として利用されている。この建物の様式は「ア・ラ・ルース」という。特徴はとがった屋根、窓枠に装飾が施されていること、煙突が付いていることである。

教会の真後ろには赤レンガ造りの建物がある。ガイド氏によれば、この建物はかつて百貨店であり、商業機能を持った施設であった。現在では建物の機能は変わり、極東学術図書館として利用されている。この建物の様式は「ア・ラ・ルース」という。特徴はとがった屋根、窓枠に装飾が施されていること、煙突が付いていることである。

教会の西側には、黄色の外壁の、大きい角ばった建物がある。ロシア軍の将校会館である。軍人の社交場・官邸として利用されていたこの建物は、1949年12月25日から30日まで、ハバロフスク裁判の法廷として使われた。

教会の西側には、黄色の外壁の、大きい角ばった建物がある。ロシア軍の将校会館である。軍人の社交場・官邸として利用されていたこの建物は、1949年12月25日から30日まで、ハバロフスク裁判の法廷として使われた。

次に私たちは、これまで巡検してきた満洲国の最期を見届けるべく、この建物を訪れた。

ハバロフスク裁判

ハバロフスク裁判は、ヤルタ会談でソ連占領地区とされた満州・朝鮮北部・南樺太で、ソ連軍に捕まった敗戦国日本の軍人や官僚が主な被告となり、ソ連への侵略計画、細菌兵器の人体実験やその使用を企図したなどの容疑で、戦勝国ソ連によって裁かれた。判決は、関東軍司令官に強制労働25年など、重いものであった(平和祈念事業特別基金「戦後強制抑留史 第5巻 第6編:長期抑留者」)。

一方、東京裁判は、日本本土の大本営や朝鮮南部という、米国の占領地域で捕らえられた日本人官僚・軍部関係者を、同じ戦勝国のアメリカ・イギリスが中心となって裁いた。この点がハバロフスク裁判と異なっている。

日本が見棄てた満洲国皇帝溥儀とその戦後

満州国皇帝だった溥儀(下写真 出典:asahi.com「絵空事に終わった五族の共生」)もこの建物で裁かれた。

日本は、満洲国崩壊後、溥儀を那須など日本国内のリゾート地に亡命させることを計画したが、1945年8月19日に奉天飛行場で日本へと向かう飛行機を待っていたとき、ソ連軍機がやってきて、彼をソ連に連行した(愛新覚羅溥儀著、新島淳良・丸山昇共訳『わが半生 下』大安, 1965, pp.71-72)。日本側は、溥儀を日本に行かせるといいながら、日本行の飛行機を待たせるという名目で、結局は溥儀を放置した。満洲は既にソ連軍の占領下にあったから、飛行場で待たせれば、いずれソ連に連れ去られることは自明であった。にもかかわらず、十分な身辺警護もせず溥儀を放置したことは、「未必の故意」にあたる行為である。 日本は、満洲国崩壊後、溥儀を那須など日本国内のリゾート地に亡命させることを計画したが、1945年8月19日に奉天飛行場で日本へと向かう飛行機を待っていたとき、ソ連軍機がやってきて、彼をソ連に連行した(愛新覚羅溥儀著、新島淳良・丸山昇共訳『わが半生 下』大安, 1965, pp.71-72)。日本側は、溥儀を日本に行かせるといいながら、日本行の飛行機を待たせるという名目で、結局は溥儀を放置した。満洲は既にソ連軍の占領下にあったから、飛行場で待たせれば、いずれソ連に連れ去られることは自明であった。にもかかわらず、十分な身辺警護もせず溥儀を放置したことは、「未必の故意」にあたる行為である。

ソ連へ連行された後、溥儀はハバロフスク郊外に収容された。ハバロフスク裁判では判決を出されることのないまま、1950年に建国されたばかりの中華人民共和国に引き渡され、撫順戦犯管理所に移送された(S. I. グズネツォーフ、S. V. カラセフ著「関東軍将官、満州国皇帝と政府高官のソ連への抑留(1945年)」)。そして、1959年に特赦により釈放された(愛新覚羅溥儀著『わが半生 下』 pp.230)。余生は中国で送ることになった。中国人と結婚したが、共産党の方針によって子供を設けることは許されず、溥儀で清朝の王統は絶えた。

日本は、満洲国建国にあたり溥儀を皇帝に据えて、さんざん利用した。しかし、敗戦すると、日本人開拓農民同様、いとも簡単に溥儀は見捨てられた。日本の満洲統治は、無責任のオンパレードであった。

|

将校会館入口のドアの上にはロシアの国章が描かれていて、国の施設だということがわかる。軍の施設であるので、中の写真を撮らないようにと注意された。

将校会館入口のドアの上にはロシアの国章が描かれていて、国の施設だということがわかる。軍の施設であるので、中の写真を撮らないようにと注意された。

私たちはまず、ハバロフスク裁判のときに法廷として使用されたコンサートホールに案内された。当時は客席もなく、床は平らであったが、現在は450席の客席があり、傾斜がついた床に直されて、裁判が行われた面影はまったく残っていない。このホールで有名な歌手がコンサートを開くこともあるそうだ。内装は当時と変えられているが、ガイド氏によれば、この建物自体は保存建築物に指定されているという。

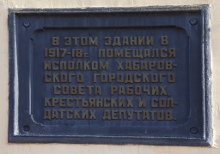

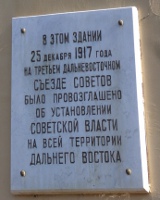

入口がある面の外壁には、この建物について説明するプレートが2枚あった。白い方には、「1917年12月25日この建物で、第3回ソヴィエト会議で、極東全域においてソヴィエト政権の確立が宣言された」と書かれており、歴史的に重要な場所であることを示している。

ロビーには観葉植物や、戦後満洲から戦利品として持ってこられたという大きな鏡が2つ置いてある。鏡の縁は茶色の石造りで、そこには花の模様が彫刻されており、荘厳な仕上がりだった。

壁にはいくつかの絵が展示されていた。そのうちの一つに、愛琿条約締結の状況が描かれた絵があった。あまり上手な絵ではない。その絵では、ムラヴィヨフ・アムールスキーが清高官に対し地図上の国境の位置を指し示し、ロシアがフロンティアを拡大した一場面を映し出していた。このときの国境の決め方がラフなものであったため、後で国境紛争が起こったのである。

壁には現行の極東軍管区の地図も掲げてあった。その中には、日本の主張する「北方領土」も含まれている。千島列島はすべてが当然ロシアの領土である、という認識を示しており、米国に示唆された日本の四島返還要求などは、一顧だにされていない。

さらにロビー内には、ロシア人にとっての「大祖国防衛戦争」つまり独ソ戦についてのパネルも展示されていた。時系列順に、モスクワ、レニングラード、スターリングラードの戦い、そしてベルリン陥落の様子が描かれていた。

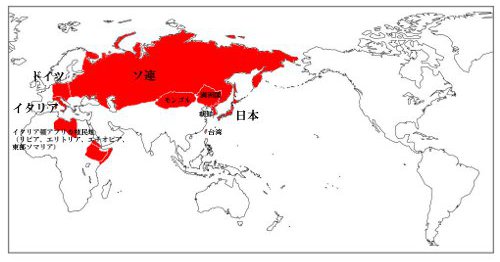

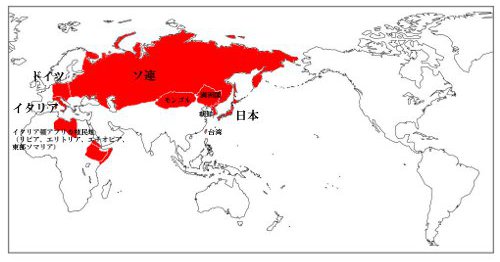

幻の「日独伊ソ四国同盟」、独ソ戦と満洲国の崩壊

(幻に終わった「四国同盟」を表す図)

もともとドイツとロシアは、東欧の覇権をめぐってながい間フロンティアを争う関係であった。

ナチ政権下では、No.2のゲーリンクと外相のリッベントロップといったヒトラー周辺の人物が、ソ連に接近し「四国同盟」を推進した。ナチ・ドイツは、もともとドイツの勢力圏だったバルト三国やウクライナ西部などをスターリンに引き渡すという多大の譲歩をして、1939年8月独ソ不可侵条約を結んだ。すなわち、独ソ軍事同盟に発展させ、日本・イタリアと合わせ「四国同盟」を締結して、ユーラシア大陸からアングロサクソンを排除し、世界覇権を握ろうとしたのである(三宅正樹著『スターリン、ヒトラーと日ソ独伊連合構想』朝日新聞社, 2007, pp.30,71,167)。ちなみに、スターリンは「四国同盟」が独ソ間で話し合われていたとき、「満洲国は日本の範囲に残される」と発言した(同,p.164)。すなわち、日本が米英と開戦しなければ、満洲国はソ連により現状維持されたはずであった。

しかし、ヒトラーは、1940年にソ連がバルト三国とルーマニアの領土を併合したことに対し強い不快感を抱いた。そして、ドイツはフィンランド政府と、ドイツ軍がフィンランド領を縦断することを認めさせる協定を結んだ(三宅著, pp.116-120)。つまり、ヒトラーは一旦ソ連の覇権に引き渡すことに同意したはずの土地が惜しくなったのである。特にフィンランドの件は、ソ連にとっては大変な裏切り行為であり、ソ連外務大臣モロトフとヒトラーは対立するようになった。こうして、ヒトラーは「四国同盟」から対ソ開戦へと傾斜するようになった。1941年6月ドイツはソ連に侵攻し、独ソ戦が始まった。スターリンは、経済・社会体制が全く異なるアングロサクソンと手を組む選択をした。

とはいえ日本は、1941年4月に日ソ中立条約を結び、日本側にとっては、幻の「四国同盟」が成立したかのようにみえた。ソ連側にとっては、日ソ中立条約で極東での戦争を回避しつつ、欧州戦線でヒトラーとの戦いに全力を注ぐことができた。

日本の軍事力で米英を圧倒することはもとより不可能だったが、独ソ戦でのドイツ勝利の可能性とソ連との中立関係に甘い期待を寄せつつ、1941年12月、日本は米英との開戦にふみきった。

だが、1942年8月から翌年2月までのスターリングラードにおける戦闘で戦局は転換し、1945年5月、2000万人ものソ連人の犠牲を出して、首都ベルリンをソ連軍が占領した。

独ソ戦終結直前、1945年2月のヤルタ会談は、日本の覇権領域である満洲・千島・南樺太を戦後ソ連の占領下に入れることを決めて、ソ連の対日参戦が米英ソ三国の間で合意された。蒋介石の中国が連合国の重要な構成員であったにもかかわらず、スターリンは、日露戦争でロシア帝国が日本に覇権を奪われた土地を奪回しようと、満洲を中国ではなくソ連の占領下におくことにしたのである(半藤著, p.174)。

一方日本は、ヤルタ合意の存在も知らぬまま、1941年に結ばれた日ソ中立条約をあてにし、米軍の本土空爆を受け敗戦が確実となった1945年春から夏にかけて、連合国と間の講和仲介をソ連に頼もうとした(長谷川毅著『暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏』中央公論新社, 2006, p.159)。日ソ中立条約の第3条によれば有効期間は5年、つまり形式的には1946年4月まで有効であったが、連合国の一員であるソ連が、連合国全体にとっての敵国日本との協定と連合国内の合意のどちらを尊重するかは、明らかである。当然、講和仲介依頼の試みは徒労に終わり、いたずらに降伏がひきのばされただけでなく、ソ連参戦を現実化する結果を生んだ。

ヤルタでの合意に忠実に、1945年8月9日、ソ連は日本に宣戦布告し、ソ連軍が満州・南樺太に侵攻して、日本はあえなく敗北した。満洲国は崩壊してソ連の覇権下におかれ、中国全土社会主義化への重要な橋頭堡が築かれた。南樺太と千島列島全域もソ連に占領された。

将校会館にある独ソ戦のパネルは、日本にも関係の深い、そのようなエピソードを伝えている。

|

将校会館の外へ出た私たちは、教会の南側にあるモニュメントに近づく。このモニュメントは、1918年から22年の、極東における内戦に関するものである。高さは22メートル、台座の上には、戦争で活躍した英雄の3体の銅像が建てられている。真ん中の像は人民委員で、他の2つの像より前に突き出ている。ここに共産党が指導するという意味合いが込められている。そして、左側の像は赤軍兵、右側がパルチザンの像である。内戦で活躍した兵士の像を置くことにより、共産主義の偉大さを示そうとしたようだ。

将校会館の外へ出た私たちは、教会の南側にあるモニュメントに近づく。このモニュメントは、1918年から22年の、極東における内戦に関するものである。高さは22メートル、台座の上には、戦争で活躍した英雄の3体の銅像が建てられている。真ん中の像は人民委員で、他の2つの像より前に突き出ている。ここに共産党が指導するという意味合いが込められている。そして、左側の像は赤軍兵、右側がパルチザンの像である。内戦で活躍した兵士の像を置くことにより、共産主義の偉大さを示そうとしたようだ。

ソ連が崩壊した現在でも、欧州の後進国だった帝政ロシアを世界の超大国にのし上げる契機となったロシア革命と、そのあとの社会主義国家建設の栄光は、指導したソ連共産党の功績を住民に共有させる役割を果たしている。

大聖堂広場を後にし、私たちは、南東にあるアムール川/黒龍江に面した栄光広場(Пл. Славы)を訪問した。栄光広場は、上の広場と下の広場の2つに分かれている。ガイド氏の説明によれば、上の広場は戦勝30周年、下の広場は戦勝40周年を記念して造られた。

下の広場には、大理石でできた、戦没者の慰霊碑が建てられている。慰霊碑は2つ、向かい合うようにして建てられている。大きく横に広がった慰霊碑には、独ソ戦における人海戦術で戦い亡くなったハバロフスク州出身の兵士3万人の名前が書かれている。中央には永遠の火が灯されている。大きい慰霊碑の裏側には、真ん中上部に「1941-1945」と彫られ、激しい独ソ戦の様子と思われる絵が彫られている。一方、小さい慰霊碑には、独ソ戦以外で亡くなった兵士の名が書かれている。3本の盾形の柱がつながった形状である。小さい慰霊碑の前には地球の像があり、球面には、世界各地に広がった戦闘地が星で示されていた。

戦後の戦闘地として、ダマンスキー/珍宝島、ナゴルノカラバフ、アルメニア、アンゴラなどが挙げられている。ダマンスキー/珍宝島は、中ソ国境紛争で両国が領有権をめぐって争った。ナゴルノカラバフはアゼルバイジャンにあり、アルメニア人が多く住む地域で、アルメニアへの帰属をめぐり紛争地となった。アンゴラでは内戦が生じ、ソ連は内戦に介入するという役割を果たした。

戦後の戦闘地として、ダマンスキー/珍宝島、ナゴルノカラバフ、アルメニア、アンゴラなどが挙げられている。ダマンスキー/珍宝島は、中ソ国境紛争で両国が領有権をめぐって争った。ナゴルノカラバフはアゼルバイジャンにあり、アルメニア人が多く住む地域で、アルメニアへの帰属をめぐり紛争地となった。アンゴラでは内戦が生じ、ソ連は内戦に介入するという役割を果たした。

この戦没者慰霊碑は、国家統合や領土不可侵の象徴である。この慰霊碑は「これだけ多くの血が流されたから今がある。そして、これからも国家を守っていく」というメッセージを送り、戦争の正当性を訴えている。戦争への否定的なイメージは感じられず、むしろ誇りに思っていることが伝わる。日本では、このような碑が都市の公共空間に存在する状況は考えられない。これは、戦勝国だからこそ可能なことである。スターリンが復権しつつあるロシアでは、長春の文革レストラン同様、これがイデオロギーの象徴となり、愛国心を涵養するのであろう。

上の広場の中には、極東ロシアの国立放送局も置かれている。ソ連時代には、共産主義の素晴らしさを伝えるプロパガンダ機関だったのだろう。日本向けにも、「モスク

上の広場の中には、極東ロシアの国立放送局も置かれている。ソ連時代には、共産主義の素晴らしさを伝えるプロパガンダ機関だったのだろう。日本向けにも、「モスク ワ放送」の名で、ここから短波の日本語放送が送信され、ソ連の理解者を作ろうとする努力がなされていた。この放送局の外壁には、7種類の労働勲章がある。それぞれの勲章の下には、文字が書かれたプレートがある。プレートには、課せられたノルマを超過達成するなどして勲章を受けた工場名が書かれている。そして放送局の横には、ハバロフスク出身の勲章受章者が書かれた高い柱がある。この勲章が栄光広場にあることは、共産主義における工場労働の重要性を物語っている。

ワ放送」の名で、ここから短波の日本語放送が送信され、ソ連の理解者を作ろうとする努力がなされていた。この放送局の外壁には、7種類の労働勲章がある。それぞれの勲章の下には、文字が書かれたプレートがある。プレートには、課せられたノルマを超過達成するなどして勲章を受けた工場名が書かれている。そして放送局の横には、ハバロフスク出身の勲章受章者が書かれた高い柱がある。この勲章が栄光広場にあることは、共産主義における工場労働の重要性を物語っている。

戦没者慰霊碑と勲章はいずれも、ソ連における栄光をたたえるものである。それゆえ、この広場は「栄光広場」なのである。

さらに広場の奥の方に行く。そこには、金色のたまねぎ型の屋根がいくつもついた、とても大きなロシア正教の教会がある。スパソ・プレオブラジェンスキー大聖堂である。見るからに、まだ新しい教会であることがわかる。ガイド氏によると、以前は何もなかったところに、2005年に教会が建てられたという。教会の建設には、ハバロフスク州政府が資金を出したとのことだ。

教会の隣には、3年前に建てられたという神学校がある。ガイド氏の情報によれば、現在19人がその神学校で学んでおり、年齢層は大学生から30代とのことだ。

教会の中に入るとまず目に入るのが、イコンの横列が何層にも重なってできた壁、イコノスタスである。その最上部には、キリストの最期が描かれたイコンがある。その下は、聖人たちのイコンが5層ある。ガイド氏は、層は聖人の階層を表すと説明してくれた。一番下にあるイコンのうち、2つはドアになっており、聖職者が奥にある至聖所を出入りしているのが見られた。一番左下には、資金を出したハバロフスク州知事のヴィクトール氏が描かれている。ロシアでは今や、政治と宗教が密接に結びついていることがわかる。

内装に目を向けてみると、天井には大きなキリストの絵が描かれている。内部に照明はなく、明かり取り用の窓がたくさんある。また、壁には多くのろうそくが建っている。正教教会の特徴は、私たちが四平で見たカトリック教会とは異なり、座席は設けられていないことである。さらに、十字架もカトリックのものとは違い、十字架に、キリストの名が書かれた板と足がかかっていた板が足されている。いろいろな点で宗派の違いを実感した。

内装に目を向けてみると、天井には大きなキリストの絵が描かれている。内部に照明はなく、明かり取り用の窓がたくさんある。また、壁には多くのろうそくが建っている。正教教会の特徴は、私たちが四平で見たカトリック教会とは異なり、座席は設けられていないことである。さらに、十字架もカトリックのものとは違い、十字架に、キリストの名が書かれた板と足がかかっていた板が足されている。いろいろな点で宗派の違いを実感した。

この日も教会には、信者が祈るためにやって来ていた。特に女性が多かった。イコノスタスの前で、信者はろうそくに火をつけ、それを立てて熱心に祈っている。ロシア人にとって、ロシア正教は精神的な支えとなっている。

栄光広場が、ソ連時代も現在でも市民の精神的支柱であることに変わりはない。だが、ソ連時代、「宗教は阿片」であり、教会は破壊の対象とされることはあっても、広場に教会が新たに建設されることはなかった。この教会が建てられたのは、プーチン政権下である。精神的な求心力の強化を狙ったプーチンは、ロシア正教に対して支援を行ない、莫大なコストを顧みずに新しい教会が建てられた。

満州とは異なり、体制の連続性があるので、昔の価値観を表す建造物は破壊されずに、これに追加されて、新たなシンボルが造られる。しかし、支配者が変われば、精神的支柱の都市空間における象徴も変わる。この都市空間の原理は、どの支配者のもとでも変らない。

次に私たちは、戦後、敗戦国日本の抑留者によって建てられた社会主義住宅を視察した。

栄光広場からレーニン通り(Ул. Ленина)を通る。ガイド氏は、西側のロシア革命への干渉が行われた内戦時(1918年〜1922年)には、この通りは米英軍によって支配されていた、と説明した。この北側に並行する2つの通り、ムラヴィヨフ・アムールスキー通り(Ул. Муравьёва-Амурского)とセルショフ通り(Ул. Серышева)はそれぞれ、白系ロシア軍と、シベリア出兵した日本軍により管理されていたそうである。

私たちが視察した社会主義住宅群は、レーニン通りとレニングラードスカヤ通りとのT字路付近、レーニン通りから小さい通りに少し入った場所にある。スターリン時代に建てられた社会主義住宅2棟は、日本人抑留者の手になるものである。このうち、レーニン通りに面した住宅は3階建てで、1階部分は店舗として利用されている。小さい通りを少し入った場所にある方は2階建てであった。いずれも低層で、あまり多くの世帯は入居できない。だが、造りは重厚感があり、ささいなことでは崩れない丈夫な建物である。60年ほど経過した今でも、塗装し直しながら利用されている。三角屋根に煙突が設置され、冬の寒さを考えて窓は二重である。

私たちが視察した社会主義住宅群は、レーニン通りとレニングラードスカヤ通りとのT字路付近、レーニン通りから小さい通りに少し入った場所にある。スターリン時代に建てられた社会主義住宅2棟は、日本人抑留者の手になるものである。このうち、レーニン通りに面した住宅は3階建てで、1階部分は店舗として利用されている。小さい通りを少し入った場所にある方は2階建てであった。いずれも低層で、あまり多くの世帯は入居できない。だが、造りは重厚感があり、ささいなことでは崩れない丈夫な建物である。60年ほど経過した今でも、塗装し直しながら利用されている。三角屋根に煙突が設置され、冬の寒さを考えて窓は二重である。

小さな通りをさらに奥に行くと、フルシチョフ時代になってから造られた社会主義住宅があった。住宅は5階建ての直方体で、スターリン時代のものよりも高層であるため、多くの世帯が入居できるようになっている。しかし、コンクリート・パネルでできており安普請で、簡単に崩れそうな建物であった。また、バルコニーは自分で取り付けなければならず、バルコニーが付いていない部屋もあった。

小さな通りをさらに奥に行くと、フルシチョフ時代になってから造られた社会主義住宅があった。住宅は5階建ての直方体で、スターリン時代のものよりも高層であるため、多くの世帯が入居できるようになっている。しかし、コンクリート・パネルでできており安普請で、簡単に崩れそうな建物であった。また、バルコニーは自分で取り付けなければならず、バルコニーが付いていない部屋もあった。

スターリン時代の住宅様式は、バルコニーが突き出した中国の社会主義住宅とは設計が異なるものであった。一方、フルシチョフ時代の様式は、中国の社会主義住宅と微妙に似ている。

ところで、フルシチョフ時代になって、安普請の住宅が増えた背景は、住宅難が深刻化したことにあった。簡単な作りの住宅を速いテンポで建設したのである。住宅の造りから、当時の経済・社会の状況をうかがい知ることができる。しかし、安普請の社会主義住宅を急ピッチで建設したツケはまわってくる。その一つが、北樺太の石油都市ネフチゴルスクの例である。この町で大規模な地震が発生した結果、フルシチョフ型の社会主義住宅がまとまって完全に崩壊し、多くの犠牲者が出て、町自体が壊滅してしまった(2006年度巡検報告参照)。もし仮にここでも地震が発生したら、大惨事となることは必至である。

ここを視察していたとき、そばに託児所があるのが確認できた。社会主義下では、男性も女性も平等に働くというのが基本であった。そのため、この付近の住宅に住む親たちは、子どもを託児所に預け働きに出る。

ここを視察していたとき、そばに託児所があるのが確認できた。社会主義下では、男性も女性も平等に働くというのが基本であった。そのため、この付近の住宅に住む親たちは、子どもを託児所に預け働きに出る。

社会主義住宅を視察した後、かつては抑留者たちのバラックがあったという場所へと足を運んだ。かつて満洲や南樺太で軍人や官僚をつとめていた抑留者たちは、ソ連軍により連行された後ここに収容されて、われわれが見た社会主義住宅建設などの強制労働に従事していた。現在では、かつての面影もなく、「プラチナ・アリーナ」というアイスホッケーの試合が行われるスタジアムになっている。スタジアムの大きさから、広い敷地に多くの抑留者が収容されていたありさまが、脳裏に浮かんでくる。

社会主義住宅を視察した後、かつては抑留者たちのバラックがあったという場所へと足を運んだ。かつて満洲や南樺太で軍人や官僚をつとめていた抑留者たちは、ソ連軍により連行された後ここに収容されて、われわれが見た社会主義住宅建設などの強制労働に従事していた。現在では、かつての面影もなく、「プラチナ・アリーナ」というアイスホッケーの試合が行われるスタジアムになっている。スタジアムの大きさから、広い敷地に多くの抑留者が収容されていたありさまが、脳裏に浮かんでくる。

次に、ハバロフスクの中心、レーニン広場(Пл. им. Ленина)を視察する。広場の中央には、噴水があり、売店も設置され、私たちが訪れたときは、若者たちや小さな子供連れでにぎわっていた。

次に、ハバロフスクの中心、レーニン広場(Пл. им. Ленина)を視察する。広場の中央には、噴水があり、売店も設置され、私たちが訪れたときは、若者たちや小さな子供連れでにぎわっていた。

先ほど訪れた栄光広場がイデオロギーの中心であるのに対し、ここレーニン広場はハバロフスクの政治・経済的な都市中心である。そして、広い長方形の広場がコンクリートのタイルで敷き詰められている。

社会主義国の広場は、パレードを行うための場所である。パレードを行えるようにするため、社会主義都市には、きまって、都市中心に広大な平地の広場が設けられている。長春の旧宮廷前広場も、大連の州庁前広場も、この目的で残された。ガイド氏によると、独ソ戦の戦勝記念日には、ここでパレードが行われるそうだ。

広場に名を与えたレーニン像は、広場を見渡し、かつアムール川の方を向くように配置されている。あまり大きい銅像ではなかった。ガイド氏によると、極東ロシアでは最初にできたレーニン像とのことだ。

広場に名を与えたレーニン像は、広場を見渡し、かつアムール川の方を向くように配置されている。あまり大きい銅像ではなかった。ガイド氏によると、極東ロシアでは最初にできたレーニン像とのことだ。

レーニン像の裏側には、赤いレンガでできた建物がある。ガイド氏によれば、工業専門学校として、帝政ロシア時代の1901年に建てられたものである。シベリア鉄道建設のための技術者を養成するために設置されたそうだ。広場の周囲には、この工業専門学校を起点にして、反時計回りに、極東医科大学、抑留された日本人によって建てられソ連時代は党学校として利用されたという公務員大学、ダリコム銀行、しっかりとした石造りのハバロフスク州政府、ツェントラリナヤホテルが位置する。このように、レーニン広場には主要な都市機能が備えられていることから、ハバロフスクがヨーロッパの多くの都市と同様、広場を中心にした都市設計であることがわかる。満州の都市によく見られる、日本人が計画した駅前中心の設計とは、異なっている。そして、ソ連時代に、中心地に共産党関係の建物を置くことで、求心力を高めていたことがうかがえる。

(左上:工業専門学校 右上:ハバロフスク州政府 左下:極東医科大学 右下:公務員大学)

レーニン広場は、ムラヴィヨフ・アムールスキー通りで大聖堂広場と、カール・マルクス通り(Ул. Карла-Маркса)で空港と結ばれている。ガイド氏によれば、1930年代まではアムール川からレーニン広場がハバロフスクの市街地であった。ソ連時代は、大聖堂広場から空港までがすべて「カール・マルクス通り」と呼ばれていた。ソ連崩壊後、かつての市街地部分にあたる大聖堂広場からレーニン広場までだけが、「ムラヴィヨフ・アムールスキー通り」と改称された。しかし、「カール・マルクス」が全部消し去られたわけではない。ハバロフスクは、いぜんソ連的なものも引き継いでいることがわかる。

次に私たちは、1930年代から市街地が拡大していった方向に車を進め、カール・マルクス通りを通り、日本人墓地へと向かった。

ムラヴィヨフ・アムールスキー通りと、それとつながるカール・マルクス通りは、ハバロフスクの都市軸となっている通りである。商店多く、市役所もこの通りに位置している。道路にはトロリーバスが走り、市民にとっての重要な交通手段となっている。そして自動車交通量が多いことも、この通りがいかに重要かを示している。

走っている自動車はほとんどが日本車である。ロシアは右側通行であるにもかかわらず、日本の右ハンドル車が走っている。日本の企業で使われていた車が塗り直されず、日本語の会社名を書いたまま走っていることも珍しくない。これらはすべて、中古車を日本から輸入したものである。日本車の人気が高いことがわかる。

ロシア国内での日本の中古自動車

ソ連時代、市民が一般に自家用車を保有する例は少なく、ロシアでは、国内の乗用車産業があまり育っていなかったため、自動車の多くは輸入に頼らざるを得なかった。特に日本車は高品質なために人気があった。しかし、ロシアの国内産業保護を目的として、日本の中古車の輸入関税が引き上げられ、その上、右ハンドル車の輸入を禁止しようという動きもあった。ロシアでは自動車は右側通行なので、安全性を考えれば当然の措置かもしれない。しかし、ロシア民衆は猛反対し、その措置がとられることはなかった。現在でも、その高品質が買われてロシアには日本車が溢れている。(SETM International Trading)

ソ連時代の工場はすべて技術的に陳腐化しており、それを更新するだけの資本力も乏しい。このため現代ロシアの経済は資源依存型で、資源を高く売りつけることで成り立っている。他方、中国では、製造業が経済の中軸をなし、欧州からの技術導入等により一汽などの国産車が生産され、需要も増加している。ロシア国内では国産車でなく、日本の中古車が人気であるという事実の背景には、ロシアの産業資本主義の危機的状況が垣間見られる。 ソ連時代の工場はすべて技術的に陳腐化しており、それを更新するだけの資本力も乏しい。このため現代ロシアの経済は資源依存型で、資源を高く売りつけることで成り立っている。他方、中国では、製造業が経済の中軸をなし、欧州からの技術導入等により一汽などの国産車が生産され、需要も増加している。ロシア国内では国産車でなく、日本の中古車が人気であるという事実の背景には、ロシアの産業資本主義の危機的状況が垣間見られる。

|

シベリア鉄道の線路を越えて、私たちは、ハバロフスクのはずれ、レーニン広場から5.5kmほど走った所にある墓地へ着く。墓地の入口には、献花用の花を売っていた。

シベリア鉄道の線路を越えて、私たちは、ハバロフスクのはずれ、レーニン広場から5.5kmほど走った所にある墓地へ着く。墓地の入口には、献花用の花を売っていた。

日本人墓地は、この墓地の一角にあり、フェンスで囲まれている。日ソ共同宣言があった1956年、犠牲となった日本人抑留者が共同埋葬された。ほとんどの骨については、誰の遺骨かわからないまま集団埋葬されている。

フェンスで囲まれた墓地内は定期的に整備され、清潔で、死者の霊に失礼のないように配慮している様子がうかがえた。「日本人墓地」と刻まれた標識があり、その前に花が供えられていた。花はまだ枯れておらず、よく参拝者が来ていることがわかる。

フェンスで囲まれた墓地内は定期的に整備され、清潔で、死者の霊に失礼のないように配慮している様子がうかがえた。「日本人墓地」と刻まれた標識があり、その前に花が供えられていた。花はまだ枯れておらず、よく参拝者が来ていることがわかる。

墓地には、「世界人類が平和でありますように」というピースポールを除けば、宗教色は薄い。宗教とは関係なく「抑留死没者に慰霊の誠を捧ぐ」といった平和を祈ったり死者 の霊を慰めたりする言葉が書かれた柱もある。日本語で書いてあるから、日本人が建てたのであろう。そして、石で長方形に縁取られた墓が100柱以上ある。その一辺には、故人の名前が書かれた小さなプレートがつけられている。それほど古くない墓石も10基ほどあった。ただし、日本で見られるのとは異なる。ロシアには仏教の寺はないので、戒名はない。卒塔婆もない。そして、日本では「○○家之墓」と刻まれるのが普通だが、この墓地内では故人のフルネームが漢字で刻まれている。漢字の筆跡は、地元の職人が見よう見まねで刻んだという印象で、あまり上手ではない。顔写真が入っており、

の霊を慰めたりする言葉が書かれた柱もある。日本語で書いてあるから、日本人が建てたのであろう。そして、石で長方形に縁取られた墓が100柱以上ある。その一辺には、故人の名前が書かれた小さなプレートがつけられている。それほど古くない墓石も10基ほどあった。ただし、日本で見られるのとは異なる。ロシアには仏教の寺はないので、戒名はない。卒塔婆もない。そして、日本では「○○家之墓」と刻まれるのが普通だが、この墓地内では故人のフルネームが漢字で刻まれている。漢字の筆跡は、地元の職人が見よう見まねで刻んだという印象で、あまり上手ではない。顔写真が入っており、 墓石に生没年が刻まれているのは、ロシアの慣習に倣ったものであろう。そのうちの一つ、木村武雄さんの墓石には「一九二一・九・十日生、一九九四・十・二六日没」と刻まれていた。彼は24歳で終戦を迎え、シベリアに抑留されたことになる。そして、抑留が解かれた後も日本に戻らず、ソ連崩壊後もとどまり、73歳で亡くなったようだ。

墓石に生没年が刻まれているのは、ロシアの慣習に倣ったものであろう。そのうちの一つ、木村武雄さんの墓石には「一九二一・九・十日生、一九九四・十・二六日没」と刻まれていた。彼は24歳で終戦を迎え、シベリアに抑留されたことになる。そして、抑留が解かれた後も日本に戻らず、ソ連崩壊後もとどまり、73歳で亡くなったようだ。

しかし、日本人墓地に埋葬されている人のほとんどは、日本に戻ることを願ったのに叶わず、この地で果てた人たちばかりだ。その方たちの無念の死を悼み、私たちは、捧げ物を供えて黙祷を捧げた。

日本人墓地で、私たちは、フロンティア争いに敗れた者たちの末路の悲惨さを痛感した。

日本人墓地の視察をした後、墓地の近くにある中国人市場を訪問した。市場は、カール・マルクス通りからヴィボルグスカヤ通り(Выборгская Ул.)に入った所にある。レーニン広場からは6.5km行った場所にある。

いま、世界中で、中国人商人が中国製消費財を売る市場を開いている(2008年度巡検コラム「ナイジェリア・カメルーンにおける中国のプレゼンス」参照)。中国製の商品は安く、それなりの品質があるので、とくに日用消費財産業が弱体の途上国や移行経済諸国で人気が高い。ロシア極東では、主要都市にかならず中国人市場がある。とりわけ中国人商人にとって、ハバロフスクは国境に近く広い後背地を持つ大消費地であり、格好のビジネスの場となっている。

市街地から離れているため、市場には、100m×250mという広い駐車場が用意され、自動車で来る買い物客が多かった。バスも乗り入れ、タクシー乗り場もあり、自動車を所有していなくても不便なく市場に来ることができる。

市街地から離れているため、市場には、100m×250mという広い駐車場が用意され、自動車で来る買い物客が多かった。バスも乗り入れ、タクシー乗り場もあり、自動車を所有していなくても不便なく市場に来ることができる。

市場は、建物を店舗に区分けして、多くの中国人商人に貸し、テナント料で儲けている。細長いこぎれいな新しい建物が並ぶ区画と、古い小屋が並ぶ区画の2つがあり、いずれもきちんと管理されていた。新しい赤い三角屋根が連なる形の建物は12棟あり、1棟あたり20ほどの部屋に分かれている。店舗についている連番から判断すると、400店舗近くある。一方、古い区画には80ほどの小屋が並び、新しい区画よりも多くの店舗があった。どちらの区画でも、衣服や靴、毛皮製品を売る店が圧倒的に多い。その他、絨毯、バッグ、救命胴衣なども売っていた。特に私の興味を引いたものは、釣り道具や漁業用具を売っていた店である。アムール川/黒龍江で漁をするためのものであろう。

市場は、建物を店舗に区分けして、多くの中国人商人に貸し、テナント料で儲けている。細長いこぎれいな新しい建物が並ぶ区画と、古い小屋が並ぶ区画の2つがあり、いずれもきちんと管理されていた。新しい赤い三角屋根が連なる形の建物は12棟あり、1棟あたり20ほどの部屋に分かれている。店舗についている連番から判断すると、400店舗近くある。一方、古い区画には80ほどの小屋が並び、新しい区画よりも多くの店舗があった。どちらの区画でも、衣服や靴、毛皮製品を売る店が圧倒的に多い。その他、絨毯、バッグ、救命胴衣なども売っていた。特に私の興味を引いたものは、釣り道具や漁業用具を売っていた店である。アムール川/黒龍江で漁をするためのものであろう。

この市場に来る客は、圧倒的にロシア人が多い。衣料品店が多く、商品の選択肢が多いので、ハバロフスク市民にとっては衣服を購入する格好の場所となっており、たくさんの荷物を車に積んでいる光景も見られた。

この市場に来る客は、圧倒的にロシア人が多い。衣料品店が多く、商品の選択肢が多いので、ハバロフスク市民にとっては衣服を購入する格好の場所となっており、たくさんの荷物を車に積んでいる光景も見られた。

私たちが先ほどまでいた撫遠でも、主に衣服を扱った市場があり、ロシア人の買い物客も見られた。しかし、ハバロフスク市民はこの中国人市場で買い物を済ませることができるから、わざわざ撫遠まで渡る必要はないように思われる。撫遠の市場は、いずれ衰退していくのではないかと気になった。

新しい区画にダリコム銀行を見つけたため、まだルーブルを手に入れてない人が両替しようとしたが、インツーリストホテルよりレートが悪かったため、やめた。ちなみに、ホテルのレートは100円当たり30ルーブルであったのに対し、ダリコム銀行は100円当たり29.55ルーブルであった。インツーリストホテルは、かなり外国人に好意的なビジネスをしていることになる。

新しい区画にダリコム銀行を見つけたため、まだルーブルを手に入れてない人が両替しようとしたが、インツーリストホテルよりレートが悪かったため、やめた。ちなみに、ホテルのレートは100円当たり30ルーブルであったのに対し、ダリコム銀行は100円当たり29.55ルーブルであった。インツーリストホテルは、かなり外国人に好意的なビジネスをしていることになる。

またダリコム銀行が取り扱っている通貨は米ドル、ユーロ、日本円、中国元である。日本円の信認が、極東ロシアではあついこと、中国元も、中国との商品取引の増大をバックに、次第に中国周辺で実質的に兌換可能通貨化してきていることがわかる。しかし、英ポンド、韓国ウォンは取り扱われていない。

市場の視察を終えて、私たちはホテルの方向へと戻った。まだルーブルに両替していない人は、途中のデパートで両替をすることにした。

私たちは「エヌ・カー・シティー(НК СИТИ)」というデパートへ入った。1階にはスーパーマーケットがある。出入口にはゲートがあり、何も買わないで出ていくのに抵抗を感じる。食材・雑誌・生活用品など品物が豊富であったが、中国に近いにもかかわらず、惣菜コーナーに焼売や餃子など中華料理は一切売っていない。それ以外の、中国製の食品もきわめて少ない。商品は、ヨーロッパ・ロシアから運ばれたものばかりであった。中国製衣類は着ても、生活習慣はヨーロッパのものを堅持するというハバロフスクのロシア人の姿を垣間見る思いがする。

私たちは「エヌ・カー・シティー(НК СИТИ)」というデパートへ入った。1階にはスーパーマーケットがある。出入口にはゲートがあり、何も買わないで出ていくのに抵抗を感じる。食材・雑誌・生活用品など品物が豊富であったが、中国に近いにもかかわらず、惣菜コーナーに焼売や餃子など中華料理は一切売っていない。それ以外の、中国製の食品もきわめて少ない。商品は、ヨーロッパ・ロシアから運ばれたものばかりであった。中国製衣類は着ても、生活習慣はヨーロッパのものを堅持するというハバロフスクのロシア人の姿を垣間見る思いがする。

両替所も1階にある。私は200元を両替することにした。レートは10元あたり45.5ルーブル。単純に計算すると、910ルーブルになる。手数料は15ルーブルだったので、895ルーブルが戻ってきた。市場にあったダリコム銀行のレートは、10元あたり45ルーブルであったから、デパートの方がレートが良かった。

ホテルへ戻り、最上階のレストランで昼食を取った。最上階のベランダからは、アムール川/黒龍江や大聖堂広場、並木道を眺めることができ、見晴らしが良い。

昼食は、これから私たちが訪問するユダヤ自治区にあやかって、ロシアのユダヤ人の家庭料理である。食器は、ヨーロッパ風で洗練され、魅力的だった。食事について、米、パンとパンにつけるペースト、チキンスープがあり、魚料理がメインとなっていた。料理にはアムール川/黒龍江の魚も使われている。ユダヤ教の教えに沿って、豚肉は使われていない。またユダヤ教には、肉と乳製品を一緒にとってはならないという教えもある。この昼食にはチキンスープがあったため、この教えに従って乳製品もなかった。デザートもきちんとついており、食事の内容としては満足だった。わずか川を一本越えただけで、喧騒なアジアから洗練されたヨーロッパにスリップする。食事をして、国境の力をさらに実感した。

昼食は、これから私たちが訪問するユダヤ自治区にあやかって、ロシアのユダヤ人の家庭料理である。食器は、ヨーロッパ風で洗練され、魅力的だった。食事について、米、パンとパンにつけるペースト、チキンスープがあり、魚料理がメインとなっていた。料理にはアムール川/黒龍江の魚も使われている。ユダヤ教の教えに沿って、豚肉は使われていない。またユダヤ教には、肉と乳製品を一緒にとってはならないという教えもある。この昼食にはチキンスープがあったため、この教えに従って乳製品もなかった。デザートもきちんとついており、食事の内容としては満足だった。わずか川を一本越えただけで、喧騒なアジアから洗練されたヨーロッパにスリップする。食事をして、国境の力をさらに実感した。

私たちが昼食を取ったレストランには、大画面テレビがあり、ちょうどNHKで前日行われた衆議院選挙についてのニュースをやっていた。インツアー・ハバロフスク社の方が、私たちに配慮してチャンネルを合わせてくれたのだ。インツアー社では、社長がじきじき出てきて、とても低姿勢で親切に私たちに応対して下さった。船の欠航で到着が遅れ、視察計画を大幅に切り縮めなくてはならなくなったのをねぎらってくれたこともあるだろうし、かつて抑留で辛酸をなめた日本人がロシアに対して抱いているかもしれない感情を意識していたとも考えられる。

食事が一段落したところで、私たちはロシアの旅費のもう半分を、インツアー・ハバロフスク社に支払うことになった。ロシアの旅費の半分は、出発前に日本からの海外送金で払ってある。私たちは事前にドルで払うように指定されていた。ロシア国内においても、世界の事実上の基軸通貨である米ドルの力が強いことを実感した。ユーロ建てではなかったところが、EUとの距離感を感じさせる。

昼食後、私たちは、ホテルを出てすぐにある、帝政時代からの繁華街であるムラヴィヨフ・アムールスキー通りを視察した。

この通りは、ハルビンのキタイスカヤ通りと共通性がある。すなわち、ヨーロッパから遠く離れたこの場所で、ヨーロッパ的に洗練された街並がデザインされた。ハルビンで多数見られた、曲線を生かしたデザインで、外壁の装飾が特徴的なアールヌボー様式の建物は、ハバロフスクのこの通りにも多数みられる。

帝政ロシア時代に建てられた赤レンガの建物には、現在、フランスの高級コスメティックブランド「sisley」のショップが入っていた。また、別の建物は、韓国の携帯電話会社である三星モバイルSAMSUNG mobile のショップになっていた。韓国の企業が、ロシアで積極的に携帯電話事業を展開している。この表示は、アールヌヴォー様式のデザインと溶け込んでおり、マークが建物の雰囲気を壊さないようになっていた。さらにこの道路を行くと、別のアールヌヴォー建築がある。その建物は緑色の屋根で、曲線的な窓枠が特徴的であった。この建物の中には美術品展と、アメリカのアウトドア用品のブランドColumbiaが入っている。

帝政ロシア時代に建てられた赤レンガの建物には、現在、フランスの高級コスメティックブランド「sisley」のショップが入っていた。また、別の建物は、韓国の携帯電話会社である三星モバイルSAMSUNG mobile のショップになっていた。韓国の企業が、ロシアで積極的に携帯電話事業を展開している。この表示は、アールヌヴォー様式のデザインと溶け込んでおり、マークが建物の雰囲気を壊さないようになっていた。さらにこの道路を行くと、別のアールヌヴォー建築がある。その建物は緑色の屋根で、曲線的な窓枠が特徴的であった。この建物の中には美術品展と、アメリカのアウトドア用品のブランドColumbiaが入っている。

ソ連崩壊後、経済の資本主義化と帝政ロシアへの復古の傾向とともに、通りの名前がカール・マルクス通りから旧称に戻され、帝政ロシア時代の建物に外資系の店舗が入って、再び華やかな商店街となっている。この点で、この通りの建造環境と機能は、共産主義時代の断絶を挟んで持続していることがわかる。支配者はいずれの時代もロシア人であり、支配者の連続性が見られるからだ。この点が、支配者の変った満州の都市、例えば奉天/瀋陽の浪速通/中山路とは異なる。

カール・マルクス通りを少しだけ通って、レフ・トルストイ通りという細い道に入る。この通り沿いには、中央市場がある。今回は訪問しなかったが、この市場では食料品が多く取り扱われ、その他にも衣類や家庭用品もそろっているとのことだ(インツアーハバロフスク)。

カール・マルクス通りを少しだけ通って、レフ・トルストイ通りという細い道に入る。この通り沿いには、中央市場がある。今回は訪問しなかったが、この市場では食料品が多く取り扱われ、その他にも衣類や家庭用品もそろっているとのことだ(インツアーハバロフスク)。

市場の近くには、ハバロフスクの市電とその駅が見られた。

市場の近くには、ハバロフスクの市電とその駅が見られた。

ハバロフスクには、6つの市電の路線がある。路線の長さの合計は33.5km、軌間は1,524ミリの広軌である。市電は、ハバロフスクの中心であるレーニン広場も通っている。(ハバロフスク市電路線図)私たちはこの付近で、2本の 電車を見ることができた。一方は1両編成、他方は2両編成であった。車両は小さい。車体の色は一方が青、他方が黄色とまちまちである。みるからに何十年も使用されてきたとわかる古い車両であった。黄色い電車の運転士は女性であり、日本で通例運転士といえば男性であるのとは異なる光景だった。社会主義下における、女性も男性も平等に働くという理念のが、こうしたところに今も残っていることがわかる。

電車を見ることができた。一方は1両編成、他方は2両編成であった。車両は小さい。車体の色は一方が青、他方が黄色とまちまちである。みるからに何十年も使用されてきたとわかる古い車両であった。黄色い電車の運転士は女性であり、日本で通例運転士といえば男性であるのとは異なる光景だった。社会主義下における、女性も男性も平等に働くという理念のが、こうしたところに今も残っていることがわかる。

駅では多くの人が乗り降りしており、市民にとっては重要な交通機関であることがうかがえた。

レフ・トルストイ通りからセルショフ通りに入る。1kmほど北に行ってシベリア鉄道の高架下をくぐると、ヴォロネジスカヤ通りと道路の名称が変わる。

レフ・トルストイ通りからセルショフ通りに入る。1kmほど北に行ってシベリア鉄道の高架下をくぐると、ヴォロネジスカヤ通りと道路の名称が変わる。

その高架下からさらに北に1km、道路沿いに聖エカチェリーナ教会という新しい教会を発見した。金色のたまねぎ状の屋根が突出した形で、豪華な装飾がなされていた。中心地から遠く離れたこの場所でも、ロシア正教会がまんべんなく配置され、ロシア正教が新しいイデオロギーとして街角のすみずみにまで浸透して生きていることがわかる。

市内を視察した後、私たちは、ハバロフスクの北、中心地からバスで20分ほど走った所にある、日本人抑留者のための平和慰霊公苑へと向かった。

ヴォロネジスカヤ通りを北上し、私たちは、ハバロフスクの郊外に向かう。レーニン広場から直線距離にして5km以上行くと、道路沿いには平屋が多くなる。さらに北に行くと、空き地が多くなり、その空き地の中に、広い土地を利用した、新しい工場が点在するようになった。郊外にはまだ利用可能な土地が残っており、そこに、新しい産業が立地してきている。

ヴォロネジスカヤ通りを北上し、私たちは、ハバロフスクの郊外に向かう。レーニン広場から直線距離にして5km以上行くと、道路沿いには平屋が多くなる。さらに北に行くと、空き地が多くなり、その空き地の中に、広い土地を利用した、新しい工場が点在するようになった。郊外にはまだ利用可能な土地が残っており、そこに、新しい産業が立地してきている。

その工場の1つに、ロシアの最大のビールメーカー、バルチカ社の工場があった。

バルチカ社

バルチカ社はソ連崩壊直前の1990年に設立され、サンクトペテルブルクに本社を置く。ロシア国内で38.3%(2008年)のシェアを占める、ロシア最大のビール会社である。売上量は452万キロリットル(2008年)。2007年には、ハイネケンが130万キロリットル売り上げたのに対し、バルチカ社は143万キロリットル売り上げ(Baltika breweries Annual Report 2008)、ヨーロッパ内でトップに躍り出た。 バルチカ社はソ連崩壊直前の1990年に設立され、サンクトペテルブルクに本社を置く。ロシア国内で38.3%(2008年)のシェアを占める、ロシア最大のビール会社である。売上量は452万キロリットル(2008年)。2007年には、ハイネケンが130万キロリットル売り上げたのに対し、バルチカ社は143万キロリットル売り上げ(Baltika breweries Annual Report 2008)、ヨーロッパ内でトップに躍り出た。

バルチカ社ではNo.0〜9と番号のついた10種類のビールを生産している(バルチカ社)。その味と瓶のデザインは、社会主義の面影をもはや感じさせない洗練されたもので、市場経済化するロシアの象徴である(左写真:一橋大学の近くにあるロシア料理店「スメターナ」で撮影)。30種類以上の国外ビールの生産・販売のライセンスも保有し(バルチカ社)、そのうちの1つにアサヒスーパードライがある。アサヒビールはバルチカ社とライセンス契約を締結することで、スーパードライをロシアに普及させる狙いがある(アサヒビール-ニュースリリース-「ロシア最大手のビールメーカー“バルチカ社”とライセンス契約を締結」)。 バルチカ社ではNo.0〜9と番号のついた10種類のビールを生産している(バルチカ社)。その味と瓶のデザインは、社会主義の面影をもはや感じさせない洗練されたもので、市場経済化するロシアの象徴である(左写真:一橋大学の近くにあるロシア料理店「スメターナ」で撮影)。30種類以上の国外ビールの生産・販売のライセンスも保有し(バルチカ社)、そのうちの1つにアサヒスーパードライがある。アサヒビールはバルチカ社とライセンス契約を締結することで、スーパードライをロシアに普及させる狙いがある(アサヒビール-ニュースリリース-「ロシア最大手のビールメーカー“バルチカ社”とライセンス契約を締結」)。

ビール主原料の一つである水は普遍原料であるため、コストを考慮すると消費地立地が望ましい。このため、バルチカ社は、ロシア国内に11の工場を分散させている。他に、アゼルバイジャンのバクーに1つ工場を有する。ハバロフスク工場はその1つで、極東を市場とする唯一の工場として2003年に設立された。この工場での年間の生産量は16万キロリットルである(バルチカ社)。ハバロフスクに同社の極東唯一の工場があることは、ハバロフスクが極東全体の経済拠点であることを示している。

|

レーニン広場から約10kmの道のりを行き、ヴォロネジスカヤ通りから少し入った所に、シベリア抑留の歴史を刻む平和慰霊公苑がある。

レーニン広場から約10kmの道のりを行き、ヴォロネジスカヤ通りから少し入った所に、シベリア抑留の歴史を刻む平和慰霊公苑がある。

私たちは、平和慰霊公苑に到着した。まず入口には「平和慰霊公苑」と書かれた大きな石が置かれている。その石の下の方には、

|

第二次大戦後ソ連邦において死亡した日本人の英霊を鎮魂し、二度と再び戦争の悲劇を繰り返さないことを誓い、民族・宗教の枠を越え、日本とロシア国の愛と平和の祈りをこめて、この平和慰霊公苑を建設した。

1995年9月12日

日本国 財団法人 太平洋戦争戦没者慰霊協会

ロシア国 ハバロフスク州ハバロフスク市

|

と日本語とロシア語で書かれ、この公園が設立された目的について説明している。

入口を入って手前の方にはコンクリートの六角形のタイルが敷き詰められ、花壇が連なっている。園内の左の方には、石でできた「シベリヤ戦没者慰霊碑」がある。その前には次の碑文が書かれている:

入口を入って手前の方にはコンクリートの六角形のタイルが敷き詰められ、花壇が連なっている。園内の左の方には、石でできた「シベリヤ戦没者慰霊碑」がある。その前には次の碑文が書かれている:

|

春夏秋冬終戦後幾星霜を過ぎ去りし今も尚をシベリヤの荒野に無惨にも散華されし戦友に対し唯一人として一本の花一本の香も捧げる者も無く無念の戦死を遂げられし戦友の御霊の安かれと祈願して永遠に鎮魂されます事を念し、共に法要を営み謹んで慰霊の碑を建立いたします 昭和五十七年六月吉日

|

とあり、その後に3人の建立者の名が書かれている。碑文の内容から、この3人の建立者もシベリアに抑留されていたようで、共に抑留されていた犠牲者を偲んでいる文章であった。

一方右側には、この平和慰霊公苑に関する情報や、寄付した個人・法人名が記載されたパネルがあった。平和慰霊公苑の説明書きには、次のように書かれていた:

一方右側には、この平和慰霊公苑に関する情報や、寄付した個人・法人名が記載されたパネルがあった。平和慰霊公苑の説明書きには、次のように書かれていた:

|

この平和慰霊公苑は、第二次世界大戦後ソ連邦にて死亡した人々に深い哀悼の意を表し、世界の平和を心から念願する個人および法人の寄付金によって建設されたものである

|

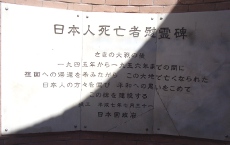

さらに奥まで行くと、床はレンガ状のタイルで敷き詰められ、そこにはやはりレンガ状のタイルで造られた「日本人死亡者慰霊碑」がある。四角い土台の上に建てられており、外側は直方体の側面がアーチ状にくり抜かれ、その内側は円柱の側面に2つ丸い穴が開いたようになっている。その2

さらに奥まで行くと、床はレンガ状のタイルで敷き詰められ、そこにはやはりレンガ状のタイルで造られた「日本人死亡者慰霊碑」がある。四角い土台の上に建てられており、外側は直方体の側面がアーチ状にくり抜かれ、その内側は円柱の側面に2つ丸い穴が開いたようになっている。その2 つの穴は、公園の入口側から見て、ちょうど東京方面に向かっている。犠牲者の霊だけでも、日本に帰そうという意図なのだろう。

つの穴は、公園の入口側から見て、ちょうど東京方面に向かっている。犠牲者の霊だけでも、日本に帰そうという意図なのだろう。

円柱の内壁には、それぞれ向かい合うようにして日本語とロシア語で「日本人死亡者慰霊碑」について説明したパネルがある。そこには日本政府のメッセージとして

|

さきの大戦の後一九四五年から一九五六年までの間に祖国への帰還を希みながらこの大地で亡くなられた日本人の方々を偲び平和への思いを込めてこの碑を建設する

|

と書かれていた。このパネルの真下には、慰霊のために花が供えられている。花は比較的最近供えられたようで、日本人墓地と同様、よくこの公園に人が訪れているようだ。

この施設は、シベリア抑留があった事実や、平和の大切さを人々に説明するのに重要な施設となっている。この碑の設置にハバロフスク市政府が直接かかわっていることからしても、ロシア政府が、過去の日本人抑留に遺憾の意を公的な立場で認めている。のちに私たちは葛根廟で経験するのであるが、中国であれば、日本の侵略を糾弾する「愛国主義教育基地」がつくられることはあっても、政府がこのような碑の建立にかかわることは決してないであろう。

そうはいっても、苑内の整備状況は、必ずしも良くない。ゴミが捨てられていたり、タイルが削れていたり、タイルの隙間から雑草が生えていたりする。その上、私たちは、公苑のなかで、ビンを壁で割って砕けたガラスの破片を見つけた。日本人がこのような事をするはずはないし、交通不便な郊外のこの公苑までわざわざビールを飲みに来るロシア人もいないだろうから、この公苑の存在に関し、ロシアの民衆のなかに、好意を抱いていない者がいることがうかがえる。

そうはいっても、苑内の整備状況は、必ずしも良くない。ゴミが捨てられていたり、タイルが削れていたり、タイルの隙間から雑草が生えていたりする。その上、私たちは、公苑のなかで、ビンを壁で割って砕けたガラスの破片を見つけた。日本人がこのような事をするはずはないし、交通不便な郊外のこの公苑までわざわざビールを飲みに来るロシア人もいないだろうから、この公苑の存在に関し、ロシアの民衆のなかに、好意を抱いていない者がいることがうかがえる。

その後私たちは、ハバロフスクから西へ約170km、シベリア鉄道に並行するようにして、車で2時間半の道のりをユダヤ自治州の首都ビロビジャンへ向かった。

車は、アムール川/黒竜江にかかる唯一の橋であるアムール大橋を渡った。この橋は、架け替えられたもので、現在の橋の下流側に、昔のアムール大橋の一部分だけが残っていた。旧アムール大橋は、シベリア鉄道をウラジオストクまでつなげるため1916年に完成した。しかし、現在では新しい橋ができている(インツアーハバロフスク)。現在の橋は2階建てであり、上は自動車、下は鉄道が通っている。さらに、アムール川/黒竜江の下には、鉄道川底トンネルがあり、橋を渡る鉄道と併行して利用されている。川底トンネルは1942年に供用が開始された。(ERINA REPORT「ロシア極東の輸送インフラとその利用」)。このことから、日本との軍事衝突や、日本軍によるアムール大橋破壊で、極東ロシアの孤立を避ける軍事的考慮があったことが明らかである。

橋の下を、アムール川/黒竜江の雄大な大河が流れている。その川面を、ちょうど船が航行していた。アムール川/黒竜江の幅が広く、船が小さく見えた。

橋の下を、アムール川/黒竜江の雄大な大河が流れている。その川面を、ちょうど船が航行していた。アムール川/黒竜江の幅が広く、船が小さく見えた。

私たちはアムール大橋を渡りきり、ハバロフスクに別れを告げた。

私たちの車は、はるか遠くモスクワまでつながる幹線道路を進んだ。この幹線道路は、シベリア鉄道とほぼ並行している。周囲は、ハバロフスク市内とはまったく異なる、シベリアのタイガの景観になる。延々と、草原あるいは森が広がっている。冬は雪に閉ざされるが、夏は湿地帯となるため、湖や沼が、道路沿いに見える。

小さな集落が、かなりの間隔をおいて、主に鉄道沿いに点在する。集落には、長距離ドライバー対象のタイヤショップといった自動車関連の店やモーテルも点在している。集落の周辺には広大な農地が広がり、トウモロコシなどを栽培しているようだ。途中では、道路脇で収穫物を売っている人の姿も見られる。

(右上写真は、幹線道路沿いにある24時間のタイヤショップ。また、この建物の中にはカフェもある。)

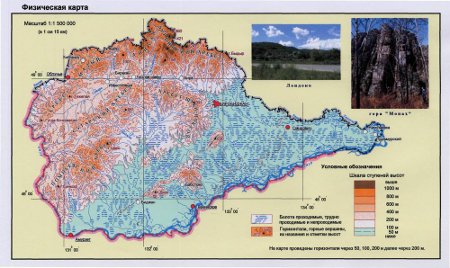

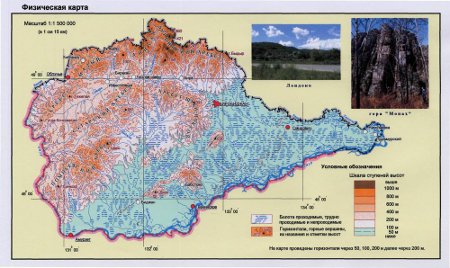

(ユダヤ自治州の地図 出典:Jewish Autonomous Region)

午後6時半、ビロビジャンに到着したことを示す大きな案内に出くわした。左側にはロシア語、右側には、ロシアのユダヤ人が話すイディッシュ語(ドイツ語をヘブライ文字で表記したもの)で「ビロビジャン」と書かれていた。

午後6時半、ビロビジャンに到着したことを示す大きな案内に出くわした。左側にはロシア語、右側には、ロシアのユダヤ人が話すイディッシュ語(ドイツ語をヘブライ文字で表記したもの)で「ビロビジャン」と書かれていた。

私たちは最初に、駅の方へと向かう。ビロビジャン市街に入ってしばらくは、平屋の住宅が多く、空き地も目立つ。

私たちは最初に、駅の方へと向かう。ビロビジャン市街に入ってしばらくは、平屋の住宅が多く、空き地も目立つ。

午後6時40分、ビロビジャン駅前に到着した。駅舎は、重厚でしっかりとした石造りの建物である。左右対称で、真ん中に直方体の大きい本体があり、両翼に少し低い細長い建物がくっついている。駅舎本体正面の窓枠の丸みを帯びたデザインは、アールヌヴォーの影響を受けていると感じられた。一橋大学のあるJR国立駅旧駅舎の前面にそっくりである。この駅は1912年、「チホンカヤ駅」として建てられた。当時は木製の建物であった。1933年に「ビロビジャン駅」と改称され、1935年に石造りの建物に改築された。現在のビロビジャン駅は2002年に改修された。(Jewish Autonomous Region−Historical Places)

午後6時40分、ビロビジャン駅前に到着した。駅舎は、重厚でしっかりとした石造りの建物である。左右対称で、真ん中に直方体の大きい本体があり、両翼に少し低い細長い建物がくっついている。駅舎本体正面の窓枠の丸みを帯びたデザインは、アールヌヴォーの影響を受けていると感じられた。一橋大学のあるJR国立駅旧駅舎の前面にそっくりである。この駅は1912年、「チホンカヤ駅」として建てられた。当時は木製の建物であった。1933年に「ビロビジャン駅」と改称され、1935年に石造りの建物に改築された。現在のビロビジャン駅は2002年に改修された。(Jewish Autonomous Region−Historical Places)

駅前広場には噴水があった。その縁にはユダヤ教の祝祭「ハヌカ」で使われる燭台をかたどった街灯が設置されている。ちなみにハヌカとは、セレウコス朝下にあったユダヤ人が、ヘレニズム文化の強制、ユダヤ教の伝統の禁止に対抗する運動を起こし、ユダヤ人が勝利したことを祝う行事で(上田和夫著『ユダヤ人』講談社現代新書, 1986, pp.30-31)、その燭台はユダヤのシンボルになっている。この街灯は古くからある様子で、ソ連時代から設置されているのかもしれない。ソ連政府が、ユダヤ的なモチーフの象徴を駅に置くことで、ユダヤ人になじみある土地にしようとしたことがうかがえる。

駅前広場には噴水があった。その縁にはユダヤ教の祝祭「ハヌカ」で使われる燭台をかたどった街灯が設置されている。ちなみにハヌカとは、セレウコス朝下にあったユダヤ人が、ヘレニズム文化の強制、ユダヤ教の伝統の禁止に対抗する運動を起こし、ユダヤ人が勝利したことを祝う行事で(上田和夫著『ユダヤ人』講談社現代新書, 1986, pp.30-31)、その燭台はユダヤのシンボルになっている。この街灯は古くからある様子で、ソ連時代から設置されているのかもしれない。ソ連政府が、ユダヤ的なモチーフの象徴を駅に置くことで、ユダヤ人になじみある土地にしようとしたことがうかがえる。

私たちは駅前で、ビロビジャンを案内してくださる女性ガイドに出会った。夜行列車の出発までの1時間、市内と博物館を案内してくださった。

駅から延びるゴーリキー通りには、スターリン時代やフルシチョフ時代の社会主義住宅があった。当然のことながら、ユダヤ自治州内であっても、ビロビジャンはソ連の一都市であることに変わりはなかった。ユダヤ文化を維持することを認めても、社会主義に従うことが求められていたということである。

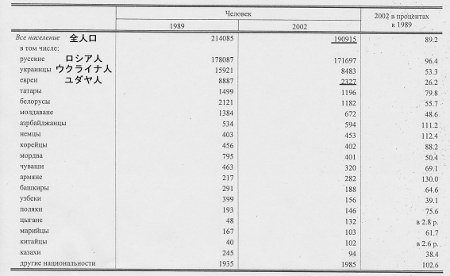

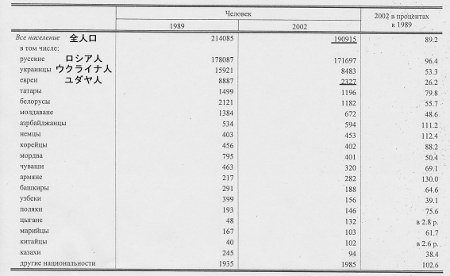

しかも現在は、都市のロシア化が一層進んでいる。ソ連末期の1991年、ソ連とイスラエルが国交を樹立したこと、そしてソ連崩壊に伴う規制の緩和もあり、多くのユダヤ人がイスラエルへと流出し、ユダヤ人人口減少に拍車をかけた(『日本経済新聞』, 1993年9月7日)。2002年の国勢調査ではユダヤ自治州の全人口190,915人中、ユダヤ人は2,327人と1.2%しかいない(下表参照)。

ゴーリキー通りと垂直に交わるレーニン通りには、「受胎告知大聖堂」という新しいロシア正教の教会もあった。ガイド氏によれば、この教会は2005年に建立され、1階は僧侶が祈るための場所、2階は結婚式や葬式を行なう場所で、この教会のイコノスタスは陶器でできているとのことだ。実際には、ロシア人が主要人口であるから、ロシア正教徒も多い。そこで、このような比較的小さな町まで、ロシア正教を通して求心力を高めるという政府の意向が、あたらしい都市の象徴をつくりだしていることがわかる。

ゴーリキー通りと垂直に交わるレーニン通りには、「受胎告知大聖堂」という新しいロシア正教の教会もあった。ガイド氏によれば、この教会は2005年に建立され、1階は僧侶が祈るための場所、2階は結婚式や葬式を行なう場所で、この教会のイコノスタスは陶器でできているとのことだ。実際には、ロシア人が主要人口であるから、ロシア正教徒も多い。そこで、このような比較的小さな町まで、ロシア正教を通して求心力を高めるという政府の意向が、あたらしい都市の象徴をつくりだしていることがわかる。

次に私たちは、ビロビジャンのユダヤ的要素として、メインストリート、シャローム・アレイヘム通りにあるユダヤ教寺院シナゴーグを視察した。

駅から数分で、シナゴーグに到着。フェンスにはイベントを告示する横断幕が張られていた。

敷地内には2棟の建物があり、左側の建物がシナゴーグ、右側の建物がユダヤ人の文化センターである。建物はまだ新しく、文化センターが2000年、シナゴーグは2004年に、「フロイト」というビロビジャンのユダヤ教の組織により建てられた(Jewish Autonomous Region−Religion)。政府が宗教に関して寛容になったからこそ、ユダヤ教の宗教施設が堂々と建っている。ソ連時代には考えられなかったことである。両方とも窓にはダビデの星の装飾がされていた。また、文化センターの前には「ハヌカ」で使う燭台をモチーフにした街灯があった。建物のデザインが、ユダヤ教の施設であることを感じさせる。

私たちは建物内には入れなかったが、ユダヤ教徒の男性に話を聞くことができた。シナゴーグは1階が男性用、2階が女性用になっている。シナゴーグ内には、ユダヤの中学校もあるそうだ。文化センターについては、イスラエルと交流があると述べていた。国際的にユダヤ人のネットワークを広げ、深めようとしているのがうかがえた。

既に述べたように、現在、ユダヤ自治州内のユダヤ人の人口は、2000人程度と極めて少ない。ロシア人の方が圧倒的である。それでも、このシナゴーグが示すように、ビロビジャンで、ユダヤの文化と伝統を大切に守り続けている人たちがいる。

シナゴーグの後は、郷土博物館を訪れた。入口の扉の左側にはイディッシュ語で、右側にはロシア語で、そこが博物館であることを表している。ユダヤ自治州では、イディッシュ語も公用語である。

シナゴーグの後は、郷土博物館を訪れた。入口の扉の左側にはイディッシュ語で、右側にはロシア語で、そこが博物館であることを表している。ユダヤ自治州では、イディッシュ語も公用語である。

扉の張り紙によれば、8月31日(月曜日)は休館日なのだが、女性ガイドはこの博物館のスタッフでもあったため、ご厚意で特別に鍵を開けて、私たちを中へ案内してくださった。

1階には、ユダヤ教に関係する道具が、3つのケースで展示されていた。真ん中のケースにはトーラーとシャブオートの祭りのときに使う杯、右側のケースにはハヌカで使う燭台とベサハのときに使う食器、左のケースにはトーラー入れと男性用の帽子であるキッパが展示されていた。ちなみにシャブオートとは、出エジプト後にシナイ山で十戒を授けられたことを記念する祭りである(『ユダヤ人』, p.14)。ガイド氏によれば、この日は安息日であるため、電話や車の運転、さらにはシャワーも禁止されている。シャワーが禁止であるため、杯に水を入れて、左手に持って右手を洗い、右手に持って左手を洗うとのことだ。それから、ベサハとは出エジプトを導いた神に感謝する祝祭である(『ユダヤ人』, p.12)。ベサハの日には、食器にいろいろな料理を盛って食べるのだという。

1階には、ユダヤ教に関係する道具が、3つのケースで展示されていた。真ん中のケースにはトーラーとシャブオートの祭りのときに使う杯、右側のケースにはハヌカで使う燭台とベサハのときに使う食器、左のケースにはトーラー入れと男性用の帽子であるキッパが展示されていた。ちなみにシャブオートとは、出エジプト後にシナイ山で十戒を授けられたことを記念する祭りである(『ユダヤ人』, p.14)。ガイド氏によれば、この日は安息日であるため、電話や車の運転、さらにはシャワーも禁止されている。シャワーが禁止であるため、杯に水を入れて、左手に持って右手を洗い、右手に持って左手を洗うとのことだ。それから、ベサハとは出エジプトを導いた神に感謝する祝祭である(『ユダヤ人』, p.12)。ベサハの日には、食器にいろいろな料理を盛って食べるのだという。

階段の方に目を向けると、窓ガラスの、モーセが紅海を分けているカラフルな絵が目にとまる。階段の壁には、ヘブライ文字を生かした絵が飾られている。

2階は、ユダヤ人のユダヤ自治州における生活について説明する展示であった。ユダヤ人の日常生活や、宗教行事の様子の写真が飾られていた。そして、ユダヤ人が住んでいた木造の家を再現したものもある。家の中には、農機具や縫製の機械、車輪、ポット、衣服が展示されていた。別の場所には、ミシンやアイロンなども置かれている。

2階は、ユダヤ人のユダヤ自治州における生活について説明する展示であった。ユダヤ人の日常生活や、宗教行事の様子の写真が飾られていた。そして、ユダヤ人が住んでいた木造の家を再現したものもある。家の中には、農機具や縫製の機械、車輪、ポット、衣服が展示されていた。別の場所には、ミシンやアイロンなども置かれている。

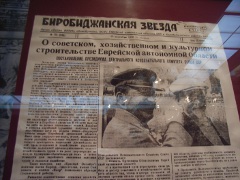

壁には、入植者としてこの地にやってきたユダヤ人たちが建築の際に使った金槌やノコギリがかけられていた。昔の写真とその当時の新聞記事なども展示されていた。そこに写っている人の表情はみないきいきとしていて、笑顔のものばかりである。つらそうな表情が写った写真は、展示されていなかった。1936年7月15日付の新聞記事には、スターリンがユダヤ自治州を訪問し、ユダヤ人たちを励ます写真が掲載されていた。

壁には、入植者としてこの地にやってきたユダヤ人たちが建築の際に使った金槌やノコギリがかけられていた。昔の写真とその当時の新聞記事なども展示されていた。そこに写っている人の表情はみないきいきとしていて、笑顔のものばかりである。つらそうな表情が写った写真は、展示されていなかった。1936年7月15日付の新聞記事には、スターリンがユダヤ自治州を訪問し、ユダヤ人たちを励ます写真が掲載されていた。

ユダヤ自治州にやってきた入植者たちは、未開の地を一から開拓しなければならなかった。上から人為的に作られた自治州であり、制限も多かった。それでも、戦時中に逃れてきた移住者により、1948年までにユダヤ人人口は3万人まで増加した(Robert Weinberg, Stalin’s Forgotten Zion, University of California Press, 1998, p.72)。しかし、気候が寒冷で過酷だったため、多くの人たちは短期間で去った。ユダヤ自治州が、ユダヤ人の故郷とされるイスラエルの代わりをすることはできなかった。ユダヤ人たちが、「ユダヤ自治州が自分たちの土地」と心の中で考えることはなかった。そして、イスラエル建国は、ユダヤ自治州が存在する意義を決定的に失わせた。

にもかかわらず、博物館の展示は積極的な印象を与えるものばかりで、消極的なものは一切見受けられなかった。スターリンが批判され、ソ連が崩壊し、ロシア人がユダヤ自治州の中心となっている現在においても、ユダヤ自治州の失敗の歴史をこの博物館は触れない。むしろ、ユダヤ自治州を肯定し、ユダヤ的要素のある物を展示することで、この地に伝統としてユダヤ文化が根付いていることを、執拗に主張しつづけているのである。

博物館の視察を終えた後、夜行列車が出発する午後7時40分が迫っていたので、私たちは駅へと直行した。

プラットホームに向かうとき、中国とは異なり、駅の建物内に入って改札を待つ必要はない。私たちは、駅舎の横を通り過ぎ、直接ホームに入った。手荷物検査も一切なかった。

ビロビジャン駅にはホームが3つある。線路は、モスクワに通ずるシベリア鉄道の本線である。駅構内からは、駅の建物上部にロシア語とイディッシュ語で「ビロビジャン」と駅名が書かれているのが見えた。

私たちは、ホームで案内してくださったガイド氏にお礼を言い、別れを告げた。中国のガイドは、私たちを楽しませることに従事し、観光地に関する知識を与えようというものではなかった。一方、本日のロシア人ガイドは、ハバロフスクについて該博な知識を持っており、それを提供しながら案内してくださった。「観光ガイドブックに書いてある場所を現地確認することに意味がある、あとは現地で思う存分楽しむ」というタイプのツーリズムではなく、訪問者には、ガイドブックに書いていないこともふくめ、現地の姿を一生懸命伝え、私たちがフィールドで何かを学び取ろうという欲求と熱意にこたえてくれた。この点で、インツーリストがソ連時代から培ってきたロシアのツーリズム産業の知的水準が、中国に比べ格段に高度であることを、私たちは感じざるをえなかった。

電気機関車に牽引されて、ウラジオストク始発で、ブラゴベシチェンスク行き列車が、ほぼ定刻にホームにすべりこんできた。ホームは低く、高い客車まで重い荷物を引きあげて登るのがかなり大変である。

電気機関車に牽引されて、ウラジオストク始発で、ブラゴベシチェンスク行き列車が、ほぼ定刻にホームにすべりこんできた。ホームは低く、高い客車まで重い荷物を引きあげて登るのがかなり大変である。

ロシアの鉄道の寝台車は「クペ」と呼ばれ、内部の構造が、中国の「軟臥車」とそっくり同じである。つまり、車両の片側は廊下で、もう片側はコンパートメントが並ぶ。そして、一つのコンパートメント内には、4つのベッドがある。戦前の中国では、その鉄道に権益を持つ海外列強の規格が路線ごとに導入されて、型がばらばらであったが、社会主義化のあと、ソ

ロシアの鉄道の寝台車は「クペ」と呼ばれ、内部の構造が、中国の「軟臥車」とそっくり同じである。つまり、車両の片側は廊下で、もう片側はコンパートメントが並ぶ。そして、一つのコンパートメント内には、4つのベッドがある。戦前の中国では、その鉄道に権益を持つ海外列強の規格が路線ごとに導入されて、型がばらばらであったが、社会主義化のあと、ソ 連の列車の規格から学んで満洲を含む中国全土を統一したことがわかる。ただし、中国の夜行列車とは異なるところもいくつかあった。列車の内装は、中国では白だったのに対し、シベリア鉄道では木目調であった。そして、中国の場合は上段のベッドには手すりがついているが、シベリア鉄道にはない。落ちはしないかと不安になった。そしてなにより、素晴らしい食堂車が連結されていた。

連の列車の規格から学んで満洲を含む中国全土を統一したことがわかる。ただし、中国の夜行列車とは異なるところもいくつかあった。列車の内装は、中国では白だったのに対し、シベリア鉄道では木目調であった。そして、中国の場合は上段のベッドには手すりがついているが、シベリア鉄道にはない。落ちはしないかと不安になった。そしてなにより、素晴らしい食堂車が連結されていた。

車窓から外を眺める。駅を出発してから5分も過ぎると、何の建物もない木と草原のタイガの景観が延々と続く。集落は駅の前にあり、規模も小さい。そして、経済活動が行われている気配は感じられなくなる。

車窓から外を眺める。駅を出発してから5分も過ぎると、何の建物もない木と草原のタイガの景観が延々と続く。集落は駅の前にあり、規模も小さい。そして、経済活動が行われている気配は感じられなくなる。

夕食を取るために、食堂車の方へと進んだ。私たちが乗る車両から何両もの車両を伝って行く。途中の車両には、ベッドがむき出しで寝ている姿が丸見えの、ランクの低い寝台車両もあった。

中国国鉄では、食堂車は続々廃止ないし簡素化され、味も劣るが、シベリア鉄道の食堂車では、メニューにはボルシチなどロシアを代表する料理が並んでいる。ロシア語のメニューを何とか解読して注文すると、列車内の厨房できちんとシェフが作った料理が出てきた。JRの食堂車のように、外で事前調理済みの料理に電子レンジを使った形跡もなく、味はしっかりとしていてとてもおいしい。食堂車内の売店には、酒が多く売られている。また、水は、東欧で普及している炭酸水が出され

中国国鉄では、食堂車は続々廃止ないし簡素化され、味も劣るが、シベリア鉄道の食堂車では、メニューにはボルシチなどロシアを代表する料理が並んでいる。ロシア語のメニューを何とか解読して注文すると、列車内の厨房できちんとシェフが作った料理が出てきた。JRの食堂車のように、外で事前調理済みの料理に電子レンジを使った形跡もなく、味はしっかりとしていてとてもおいしい。食堂車内の売店には、酒が多く売られている。また、水は、東欧で普及している炭酸水が出され る。シベリア鉄道の食堂車のサービスには、大満足である。シベリアの景観をさかなに酒を飲みながら、美味しいロシア料理に舌づつみを打ち、私たちはつかの間の「東欧旅行」を楽しんだ。

る。シベリア鉄道の食堂車のサービスには、大満足である。シベリアの景観をさかなに酒を飲みながら、美味しいロシア料理に舌づつみを打ち、私たちはつかの間の「東欧旅行」を楽しんだ。

食事を終えてコンパートメントへ戻った後、翌日のまた長い巡検の行程に備えて、すぐに眠りに就いた。

(齋藤俊幸)

港に着くとすぐに出入国ゲートの前に並んだ。私たち以外の乗客は、皆ロシア人である。中国人客はいない。ロシア人といっても個人旅行客は少なく、大体がガイドに率いられながらツアー客としてやって来る。男性より女性の方が多く、10代後半の人もいたが、小学生くらいの子どもは見かけなかった。ロシア人たちは大きめの荷物を抱え、寝具や電化製品、ビールやウォツカ、ウイスキー、ブランデーなどの酒を手にしていた。

真っ暗な埠頭を歩いて、船に乗り込む。私たちが乗る船の名称は「龍騰3号」と中国語で書かれ、船員は中国人であった。つまり、船を運営しているのは中国の会社である。船は小型の高速艇であり、FURUNOというロゴの日本メーカー製レーダーが設置されている。古野電気は、主に漁船向け情報設備を製造する企業である。川を往来する船とはいえ、大河だけに、外洋並みのレーダー装置が整っているということだ。船が小さいので、乗客の大きな荷物は、預かって船上に載せネットで固定される。高速で航行するため、客室はドアで閉じられ、航行中は安全のために甲板に出られない。その分、客室にエアコンは付いており、乗客への配慮はなされている。

昨日は乗船するときに荷物を預けなかったが、船員が荷物を預けるように勧める仕草をしたので、大きな荷物を預かってもらうことにした。このとき、20元を要求された。船内に入ってみると、乗客は当然、私たち以外みなロシア人だった。一部のロシア人は、早朝というのに席に着くやいなや酒瓶のフタを開け、早速宴会を始める有様だ。しかし、ほとんどのロシア人は2日間も船が欠航して待たされたことによる疲れと、ようやく本国に帰れるという安堵感が入り混じっているようで、大人しく眠っていた。

空が白み始めた3時15分頃、今度はきちんとハバロフスクへむけて船が出帆した。窓から景色を眺めてみる。岸辺までの距離は遠く、黒竜江/アムール川が大河であることがよくわかる。右岸に見えるのは大ウスリー島で、岸辺には何もない。ロシア側の川岸にも、何もない。

出発してから1時間10分後、再び岸の方に目を向けてみると、ハバロフスクのビルや教会が見えてきた。撫遠からハバロフスクまでは約60kmである。つまり、この船はここまで時速60km近いスピードで航行してきたということだ。船としてはかなりのスピードである。それにもかかわらず揺れは少なく、快適な航行であった。

日本は、満洲国崩壊後、溥儀を那須など日本国内のリゾート地に亡命させることを計画したが、1945年8月19日に奉天飛行場で日本へと向かう飛行機を待っていたとき、ソ連軍機がやってきて、彼をソ連に連行した(愛新覚羅溥儀著、新島淳良・丸山昇共訳『わが半生 下』大安, 1965, pp.71-72)。日本側は、溥儀を日本に行かせるといいながら、日本行の飛行機を待たせるという名目で、結局は溥儀を放置した。満洲は既にソ連軍の占領下にあったから、飛行場で待たせれば、いずれソ連に連れ去られることは自明であった。にもかかわらず、十分な身辺警護もせず溥儀を放置したことは、「未必の故意」にあたる行為である。

日本は、満洲国崩壊後、溥儀を那須など日本国内のリゾート地に亡命させることを計画したが、1945年8月19日に奉天飛行場で日本へと向かう飛行機を待っていたとき、ソ連軍機がやってきて、彼をソ連に連行した(愛新覚羅溥儀著、新島淳良・丸山昇共訳『わが半生 下』大安, 1965, pp.71-72)。日本側は、溥儀を日本に行かせるといいながら、日本行の飛行機を待たせるという名目で、結局は溥儀を放置した。満洲は既にソ連軍の占領下にあったから、飛行場で待たせれば、いずれソ連に連れ去られることは自明であった。にもかかわらず、十分な身辺警護もせず溥儀を放置したことは、「未必の故意」にあたる行為である。

バルチカ社ではNo.0〜9と番号のついた10種類のビールを生産している(

バルチカ社ではNo.0〜9と番号のついた10種類のビールを生産している(